政府与市场关系生成的目标治理逻辑——以对中部和东部两个县的实地调研为基础

2016-11-29夏能礼

文/夏能礼

政府与市场关系生成的目标治理逻辑——以对中部和东部两个县的实地调研为基础

文/夏能礼

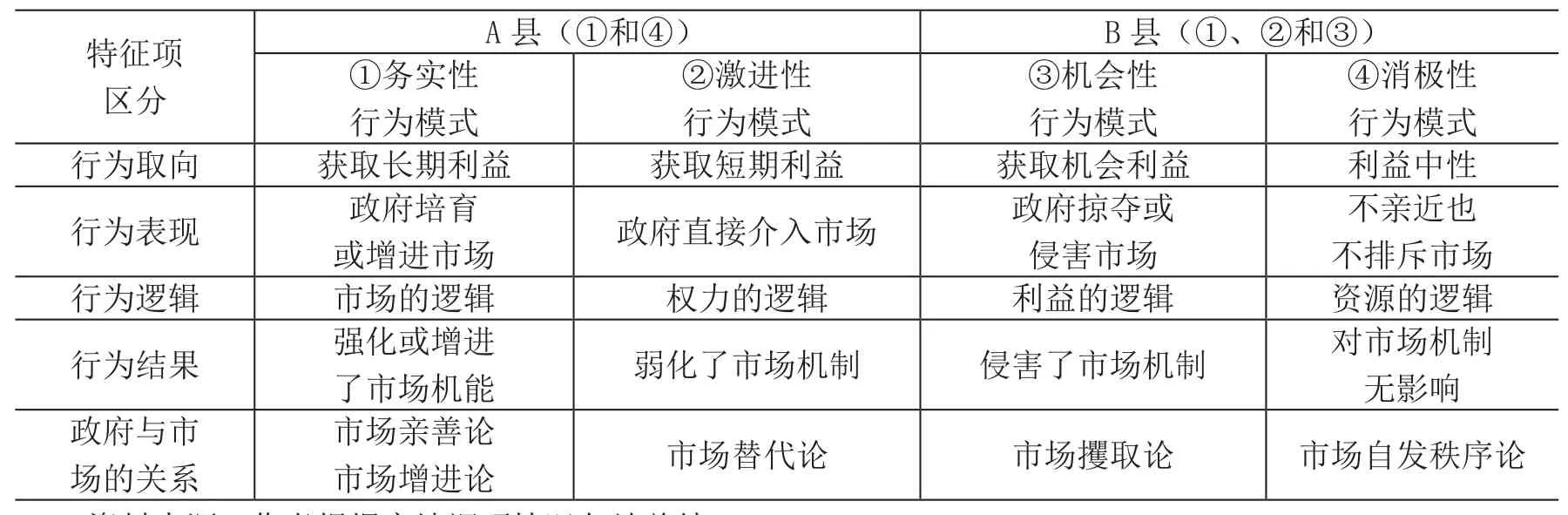

府际目标治理可以分为科层式和动员式两种目标治理形式,蕴含有目标传导、实施、激励、督导和强化等五大治理机制。府际目标治理机制对地方政府所产生的治理规制和激励压力,对地方政府的市场行为选择产生了实质性的影响。这种影响不仅形塑了地方政府具体的市场干预行为方式,同时也形塑地方政府可能采取务实性、激进性、机会性和消极性等四种市场行为模式。而正是地方政府所采取的市场行为模式不同,决定着地方政府与地区市场之间的边界和关系性质。

府际目标治理;治理形式;治理机制;市场行为模式

我国政府间的政策执行及政策目标实现是一种以目标责任制为治理内核的目标治理方式。在我国的政府治理实践中,府际目标治理作为一种治理方式已逐渐得到广泛采用,它不仅是上级政府形塑下级政府行为的重要治理手段,同时也是各级政府实施政治经济和社会管理职能的一种重要治理方式。所谓府际目标治理,是指上下级政府间以目标设置为工作导向,以目标实施为工作内容,以目标实现为工作结果,发动各种主体并整合政府组织体系的内外资源来实施所设定的目标,以取得目标设定的政治经济和社会管理绩效,从而使政府相关职能得以实现的一种政府治理方式。本文立足于地方政府的微观府际层面,在对中部某省份A县和东部某省份B县进行实地调研的基础上,[1]从府际权力运行关系视角探讨府际目标治理如何形塑了地方政府与地区市场之间的关系,并对政府与市场之间关系生成的逻辑做出相应解释。

一 府际目标治理形式及其治理机制

纵观建国以来我国政府之间的权力运行状况,府际权力运行概括起来大致呈现两种运作模式。一种是科层式的权力运行模式,还有一种是动员式的权力运行模式。这两种权力运作模式之间在不同的历史阶段占有不同的主导性地位。新中国建国后的很长一段时间,动员式的府际权力运行模式成为主导性的模式,并在此基础上形成了“锦标赛”体制。[2]改革开放以后,科层式的府际权力运行模式逐渐替代动员式模式成为主导性的府际权力运行模式,但动员性的治理手段仍被各级政府经常运用以达成特定的执政目标。针对长盛不衰的动员性治理现象,有学者把它视为是传统官僚科层机制所存在的固有缺陷而诱发出的一种政府权力运行逻辑。[3]

以A县为例,A县与其上级市和下属乡镇之间,遵循的是科层式的府际权力运行模式,与这种府际权力运行模式相对应,A县推行科层式目标治理模式。所谓科层式目标治理模式,是指上一级政府对下一级运用科层化的政府组织管理模式,通过科层的组织运作机制和运作流程,将干部考核与目标考核和政府绩效考核相结合。通常的做法是某一级地方政府将中央和上级政府所制定的目标具体细化为若干种类的指标任务,并将这种指标任务转换成相应的岗位责任任务和政府组织绩效任务下达给下一级政府,并通过干部考核和政府绩效考核手段来保障目标实施的一种目标治理模式。科层式目标治理模式最大的特征是与“科层”二字紧密地联系在一起,地方政府通过科层化的组织体系、运用科层性的管理手段、以科层化的运作机制和正常的组织绩效管理来推进实现目标。

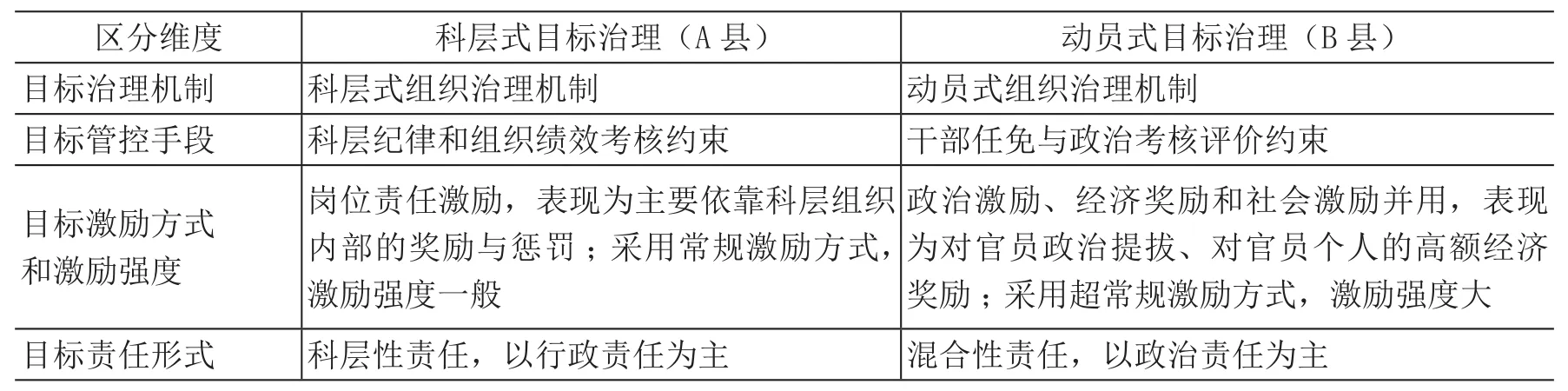

虽然韦伯式的现代科层制组织有着分工明确、职责清晰、组织行为可预期性等诸多优点,但随着政府体系内“官僚病”的蔓延和恶化,一般性的组织绩效考核手段并不能有效地避免科层组织所存在的人浮于事、拖沓惰怠、推诿扯皮等现象。[4]为克服科层式组织所存在的诸多缺陷,B县通过将干部考核选拔直接与地方政府的工作目标实施过程及结果相结合起来,发展出动员式的目标治理模式。在B县,为保证上级政府所下达的目标任务能够圆满地完成,B县县委县政府在各县直部门和下属乡镇之间运用政治动员手段,突破科层化的组织分工和职责界限,将蕴藏在政府体系内部的所有组织能量以及其所能控制的所有物态或非物态资源都动员起来,对目标任务对象实施超常规性的激励,并采取严格的目标实施和督导措施来实现中央和上级政府下达的目标任务。根据笔者的实地调研,表1总结比较了A、B两县各自所实行的科层式和动员式目标治理形式的特征区别。

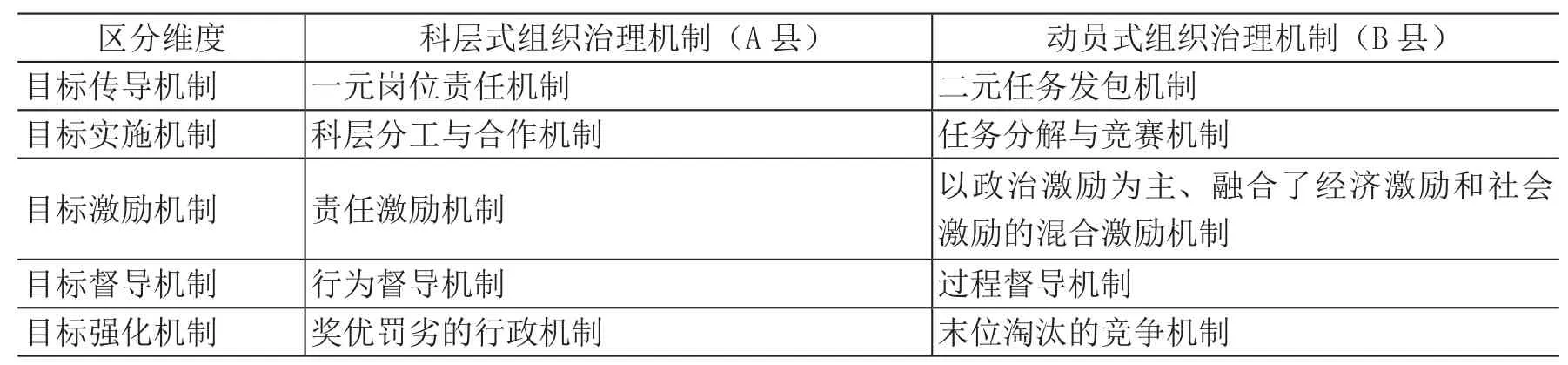

府际目标治理机制是保证中央和上级政府所确立的目标能够予以实现的一系列措施规范集成,是府际目标治理核心内容。从整个府际目标治理过程考察,府际目标治理机制又蕴含目标传导、目标实施、目标激励、目标督导、目标强化等五个方面的子机制。A、B两县由于推行不同的目标治理形式,其相应的目标治理机制也就呈现出较大的差异性。(见表2)。

表1 根据府际权力运行方式区分的目标治理形式特征比较

表2 两种目标治理形式的治理机制区分

二 府际目标治理中的政府与市场关系

在政府与市场关系的理论研究方面,自由主义者认为,政府与市场之间应当是互相排斥的关系,政府不能替代市场机制配置资源,政府不应当干预市场,而应当让市场自主自由地发挥作用;[5]国家主义者认为,政府与市场是相互替代的关系,当市场不能发挥作用的时候,政府可以替代市场扮演相应的角色,政府能够抵制或消弭市场在某些经济和社会领域中所扮演的“恶”的力量;[6]市场增进论者则认为,政府与市场之间应当是互相补充的关系,在市场失灵的时候,政府可以通过实施相关政策提升市场机制配置资源的能力,弥补市场的缺陷并增进市场机制的功能,甚至可以扩张市场作用的边界。[7]另外,在关于政府与市场之间关系的实证研究方面,有学者认为地方政府为了各自的利益,表现出“诸侯经济”的市场分割现象,破坏了全国统一的市场;[8]又有人认为在1994年实行分税制之后,地方的政府之手已从“援助之手”转变成“攫取之手”;[9]还有学者认为,各地方为了吸引生产要素发展地方经济,对企业经营主尽可能地进行“庇护”,对市场表现出极其的“亲善”,而正是这种“亲善”行为引发了地方之间的“竞次”(Race to the Bottom)行为,从而破坏了市场整体运行的效率。[10]

以上解释或者描述我国地方政府与地区市场之间的关系的各种观点,要么是在理论方面存有偏颇,要么是过于着眼于表面现象,甚至是过于简单,难免有“盲人摸象”之嫌。本文认为,地方政府与地区市场之间关系的生成,是府际目标治理形式塑造了它们之间的关系性质。这一关系生成的逻辑,首先是府际目标治理的方式形塑了地方政府干预市场的行为方式,其次是地方政府干预市场的行为方式又决定了地方政府与地区市场之间的关系性质。

从A、B两县考察情况看,地方政府所有与市场有关的行为无不受府际目标治理形式所蕴含的五大目标治理机制影响,这些影响具体表现在以下方面:

首先,从地方政府的行动边界和行动方向上看,府际目标治理机制中的目标传导机制限定了地方政府的行动范围和行动方向。在府际目标治理体系中,不仅地方经济和社会发展的五年规划目标需要由府际之间的目标治理机制来推进实现,同时地方政府党政领导机构及其部门工作机构的年度目标工作内容也必须通过目标治理机制来推行实现。在我国高度集权的政府管理体制中,中央制定的有关经济和社会发展的五年规划目标以及年度计划目标,通过府际目标传导机制一直传递到最基层的乡镇政府。在这个自上而下的目标传导链条中,地方各级政府在本辖区所采取的有关经济和社会发展的行动,都必须接受中央及其上级政府设定的目标导向约束和目标框架下展开行动,对于这种目标传导机制,有学者以“行政发包制”[11]来进行形容。对某一级地方政府而言,在中央和其上级政府对之下达发包任务后,其行动和资源必须紧紧围绕着上级政府所下达的目标任务范围和方向展开或调配,地方政府不能擅自改变中央和上级政府所设定的目标范围和目标任务方向,而只有千方百计地执行完成中央和上级政府所设定下达的目标任务。

其次,从地方政府的具体行为表现方面看,府际目标治理机制中目标实施机制决定了地方政府的具体行为表现。在实践中,各地方政府所呈现的种种推动本辖区经济发展的市场干预行为表现,无不受府际目标实施机制的约束和规制,上级政府实行何种形式的目标实施机制,影响决定了下级地方政府的具体行为表现。在科层式目标实施机制下,作为目标任务承包方的下级政府根据韦伯式的科层组织原则实施完成目标任务,其行为更多地表现为“相对严格、相对刚性、相对规范、注重程序和规则、注重合法性”等方面的特征;而在动员式目标实施机制下,为圆满完成上级政府所下派的目标任务,接受目标任务的下级政府在上级政府的动员力量驱动下,会更积极主动地发动对更下一级政府的目标实施动员,在这样的上下呼应的动员力量驱动环境中,地方政府为达成目标,往往会打破科层制的约束限制,在组织行为方面更多地表现出较大的“随意性、工具性、目标性”等特征。

再次,从地方政府所展开的行动逻辑方面看,府际目标治理机制中的目标激励机制塑造了地方政府推进地区经济发展的行动逻辑。不同目标治理形式中所生成的目标激励机制会对地方政府产生不同程度和不同性质的激励。在A、B两县中,相比较于A县所实施的科层式目标激励机制,B县所实施的动员式目标激励机制同时运用政治提拔、高额经济奖励和社会宣传激励等三种激励方式,对目标任务对象实施超常规性的激励。正是因为激励强度和激励性质的不同,直接影响了地方政府的行为选择,特别是在涉及政府与市场的关系方面,地方政府会不会干预市场,出于什么样的目的干预市场,以什么样的行为方式干预市场等行为选择方面,都受地方政府的目标激励因素作用影响。

又次,府际目标治理机制中的目标督导机制细化了地方政府的行动规程。上级政府通过将中长期(五年规划目标)和短期(年度目标任务)的目标任务细化成若干时间段的阶段性目标任务,并设定相应的督导措施以保证各时间段的目标能够按时完成的一种程式性安排。在府际目标督导机制中,地方政府通过细化行动规程,将上级政府的目标任务进一步细化分解,同时并对之予以责任化,这就驱使地方政府必须紧紧地围绕着如何实现上级政府下达的目标任务作为其行动规程的出发点和落脚点,地方政府的行为表现呈现出浓厚的组织化和工具性特征,其所采取的任何涉及市场的行为都是为了保证目标任务的实现而予以选择或安排,与目标实施无关的行为选择或资源调配都要受到目标督导机制的约束和规制。

最后,府际目标治理机制中的目标强化机制强化了地方政府的市场行为选择意志和行动意志。不管是哪一种目标治理形式,通过对目标实施结果的运用所产生的正反馈效应,会在客观上进一步强化地方政府的市场行为选择意志,驱使地方政府倾向选择那些有利于目标任务达成的市场行为,并可能置其所选择的行为后果不顾,甚至为了追求所谓的账面目标值的实现,不惜互相拆台,甚至以弄虚作假的方式来完成上级政府所下达的目标任务。

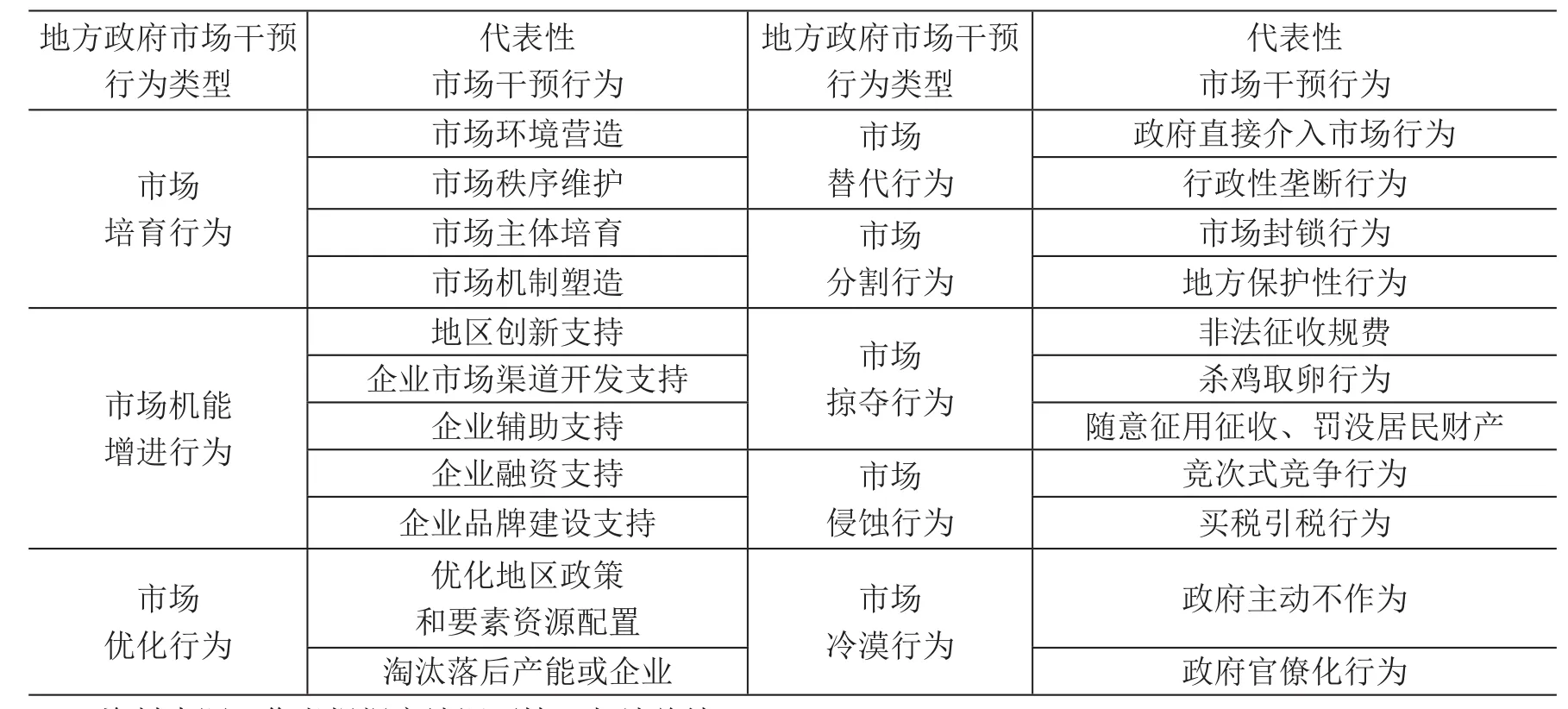

正是上述五大府际目标治理机制的影响和作用,使得地方政府与地区市场之间的关系并不是完全单一地属于某一种性质的关系。根据实地调研的结果,表3归纳总结了A、B两县政府所采取过的八种市场干预行为类型,并列举了相应的代表性行为类型。A、B两县政府所采取的这些涉及市场的行为类型,都是在不同府际目标治理形式的作用下所采取的行为选择结果。

三 府际目标治理中的地方政府市场行为模式

地方政府市场行为模式是指地方政府在发展地方经济过程中所表现出的具有普遍性和共同性质的那些市场干预行为方式,因为这些市场干预行为对地区市场具有共同性的行为绩效,以致于可以对这些行为方式归总成同一类的行为模式。通常,这些行为模式由地方政府所采取的具有某些共同特征的一系列市场干预行为所集成。

表3 A、B两县政府所采取的市场干预行为类型

由于府际目标治理形式的不同,地方政府往往会对地区市场采取不同的市场干预行为。从政府与市场的关系方面考察,地方政府所采取的某些市场干预行为具有共同的特征,在行为取向、行为表现、行为逻辑和行为结果等方面具有高度的一致性。因此,可以将那些具有同样行为特征的市场干预行为归结为同一类的市场行为模式。以A、B两县为例,表4中反映了两县政府所表现出的务实性、激进性、机会性和消极性等四种市场行为模式。

务实性行为模式是指某级地方政府在府际目标治理机制的激励下,为了获取市场的长期利益,通过培育地区市场或强化增进地区市场的机能提升地区市场配置资源效率的一类市场干预行为方式。在政府与市场的关系方面,务实性模式中的地方政府虽然存在大量的干预市场的行为,但这种干预并不是以政府直接替代市场机制的方式干预地区市场,而是或者通过培植各类地区市场主体,或者通过扩容地区市场,或者通过放松对地区市场的行政管制,或者通过提升政府的诚信和服务效能等方面的做法,吸引各类生产要素在地区市场聚集,以提升地区市场的活力和容量,最大化地发挥地区市场机制配置资源的作用,最终使地区经济增长的绩效建立在依靠地区市场活力和能力的基础之上。从A、B两县政府所采取的市场干预行为表现方面看,由于两县政府各自均承受着来自上级政府的府际目标治理压力,为使本地区经济得到发展,均在一定程度上表现出务实性的市场行为模式。

激进性行为模式是指某级地方政府在府际目标治理机制的作用下,为了获取市场的短期利益,通过直接介入市场以控制相关资源,或者直接作为市场主体以政府科层机制替代市场机制,利用其所控制的生产要素资源直接刺激地方经济,从而达成推进地区经济增长目标的一类市场干预行为方式。从政府与市场的关系方面看,激进性行为模式与务实性行为模式的最大区别在于政府干预市场的边界和目的方面存在本质性的不同。在务实性行为模式中,政府是市场的呵护者、培育者、增进者,政府的科层机制并不直接替代市场机制,而是通过政府的积极作为,让地区市场更好地发挥作用,改进地区市场在某些方面所可能出现的机能不足的缺陷,提升地区市场的活力,从而促使地区经济的繁荣。比较A、B两县所采取的市场干预行为,B县因为其上级政府对之推行动员式的目标治理形式,并且B县本身对其下属乡镇政府同样也实行动员式的目标治理形式,因此B县县乡两级政府所承受的府际目标治理压力比A县要大得多,其比A县更多地采取激进性的市场行为模式。

机会性行为模式是指某级地方政府在府际目标治理机制的驱动下,通过买税引税、分割市场或者竞次性的地区竞争等手段,相互竞争性地“挖墙脚”,以获取本地区的短期性机会利益,从而达到完成上级政府所下派的目标任务的一类市场干预行为方式。从政府与市场的关系方面看,在机会性行为模式中,地方政府为完成上级政府所下派的目标任务,特别是为完成财政收入增长和GDP增长等方面的指标任务,通常以伤害市场效率、甚至不惜破坏市场机制为代价来获取地区短期利益,地区整体性市场往往会被各地方政府当成追逐短期利益的“税收公地”。毫无疑问,如果对机会性行为模式不采取有效的管理手段进行遏制的话,那么“公地悲剧”和“囚徒困境”现象[12]将会在全国整体性的市场中弥漫。在A、B两县的例子中,B县因为其上级政府对之推行动员式的府际目标治理形式,为完成上级政府所下达的各种目标任务特别是税收方面的任务,B县县乡两级政府在不同程度上都采取了机会性的市场行为模式,例如通过采取“买税引税、挖他人墙脚”的方式增进本地区的税收收入。

表4 A、B两县政府所表现出的市场行为模式

消极性行为模式是指某级地方政府在府际目标治理机制对之未实施强激励的情况下,因本地区自然环境或者财政资源的限制和约束,政府欠缺足够的资源和能力,只好以不积极作为的方式,对本地区市场的发展任由其自生自发地生长的一类市场行为方式。从政府与市场的关系方面看,消极性行为模式好像是最符合自由主义者所倡导的政府与市场关系的价值观,但实质上是地方政府在主观方面并不是不想干预市场,而是由于客观条件的限制,欠缺相应的资源和能力去干预市场,只好放弃干预市场的念想。在A、B两县中,A县实行的是科层性的目标治理形式,这种治理形式对A县基层政府缺乏足够的目标实施激励,因此A县的乡镇基层政府比较普遍地表现出了消极性的市场行为模式。

从对地区市场绩效所产生的影响方面看,在务实性行为模式中,地方政府并不追求地区经济发展的短期利益,而是根据地区的实际情况,通过政府的合理引导,培育、增进或者优化地区市场的机能,以强化增进或者优化改善地区市场绩效,从而促使生产要素在地区的层面累积性聚集,逐渐形成一个具有活力的地区性市场,提升地区经济密度;或者通过政府设置的种种市场机能增进措施,改变地区生产要素的使用方式,强化地区创新,在提升地区全要素生产率的同时,改进地区市场效率;或者通过政府的科学引导和严格控制,优化和节约地区资源(如土地和一些重要自然资源)的使用,提升地区性重要资源使用的效率。因而,在务实性行为模式中,地方政府是一个积极有为但不越位的政府,对地区市场同时扮演着“保姆、园艺师以及养护工”的角色,地区市场在地方政府尽心尽力“呵护、养护以及必要的修正”之下,逐渐发展繁荣,并向更高级的市场类型演化,伴随着地区市场发展繁荣和演化的过程,地区的经济增长绩效同时也经历一个量变到质变的过程。

相比较于务实性行为模式,地方政府的激进性行为模式和机会性行为模式两者都会对市场绩效产生相当负面影响。例如B县政府在其省市上级政府所实行的动员式府际目标治理形式的重重压力之下,为了完成上级政府所下派的GDP和税收以及公共品供给方面的指标任务,通过直接干预市场、直接掠夺市场、推行地区保护性排斥措施分割地区市场、以不正当的地区竞争手段侵蚀市场等诸多方式从市场中获取短期性利益。在特定的地区层面,这两种行为模式如果盛行的话,那么该地区的市场机制作用要么是被弱化,要么是被伤害破坏,相应的地区市场效率会被损伤性降低。如果这种局面在一个较长的时期内得不到扭转改变的话,最终的结果是整个地区性的市场绩效将会变异蜕化,地区经济短期增长的绩效将不再依赖于市场机制迸发的力量推动,而是依赖于地方政府的机会性和激进性行为推动,最终地方经济长期的增长绩效因为失去市场的推动力将变得越来越低下。

在消极性的行为模式中,地方政府因为客观原因的限制没有能力去干预市场,地区市场只有在原始的自然状态中缓慢进化,因此其市场绩效表现只能随着地区市场的进化过程自然地缓慢演进。而且因为地区之间对生产要素的激烈竞争,这些在资源和自然环境方面处于相对劣势的地区,在激烈的地区生产要素竞争中,可能在长期不能有效地聚集生产要素,从而有可能陷入一个增长的洼井中。如果没有强大的外来力量改变其客观条件限制,只靠其自身力量很难跳出这个增长洼井。在这种情况下,该地区的市场效率没办法得到提升,其经济增长绩效在长期内也没有可能得到有效的改善。

四 结 语

中国地方政府在推动地区经济发展实践中所呈现的政府与市场关系模式,比理论层面所描绘的模式要丰富复杂得多。本文通过对A、B两县的实际调研,分析了府际目标治理中的五大目标治理机制与地方政府市场干预行为选择之间的关系,发现地方政府所表现出的各种市场干预行为与府际目标治理存在实质性的关联性,府际的目标治理机制在各个方面影响了地方政府的市场行为选择。从政府与市场之间的关系方面考察,地方政府正是在不同府际目标治理形式的直接影响下,会对本辖区市场采取不同的市场干预行为,而地方政府所采取的那些具有类似性质和特点、且对地区市场绩效具有相同影响结果的市场干预行为,在客观上造就了地方政府同一种类型的地区市场行为模式,而正是地方政府所采取的不同市场行为模式对地区市场的机能造成了不同的作用影响,并由此生成了不同的市场绩效后果,从而对地区经济的增长产生出不同绩效影响。

注释:

[1]笔者对A县访谈了该县在任县委书记2次,访谈该县县委办主任、财政局长、发改局长、组织部副部长、县考核办主任、3个镇长和镇党委书记、县办3个经济开发区管委会主任与副主任等各1人次;对B县访谈该县在任副县长3次,访谈该县统计局长、财政局副局长、国税局长、地税副局长、县效能办主任、3个镇长等各1人次。同时,笔者在A、B两县分别获取了省对县委书记考核文件、市对县考核文件、市对乡镇考核文件、县对乡镇和部门考核文件等目标考核文件,以考证政府间的目标考核的形式和内容。

[2]周飞舟:《锦标赛体制》,《社会学研究》2009年第3期。

[3]周雪光:《运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考》,《开放时代》2012年第9期。

[4]帕特里克·敦利威:《民主、官僚制与公共选择——政治科学中的经济学阐释》,张庆东译,北京:中国青年出版社,2004年,第98-99页。

[5]Friedrich A.Hayek, “The Use of Knowledge in Society”, American Economic Review, vol.35,no.4(1995),pp.519-530.

[6]卡尔·波兰尼:《巨变——当代政治与经济的起源》,黄树民译,北京:社会科学文献出版社,2013,第211-213页。

[7]青木昌彦、奥野正宽:《经济体制的比较制度分析》,魏加宁等译,北京:中国发展出版社,2005年,第82页。

[8]沈立人、戴园晨:《我国“诸侯经济”的形成及其弊端和根源》,《经济研究》1990年第3期。

[9]陈抗、Arge L.Hillman、顾清扬:《财政集权与地方政府行为变化——从援助之手到攫取之手》,《经济学(季刊)》2002年第4期。

[10]陶然、陆曦、苏福兵、汪晖:《地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思》,《经济研究》2009年第7期。

[11]周黎安:《转型中的地方政府:官员激励与治理》,上海:格致出版社,2008年,第102页。

[12]盖瑞·米勒:《管理困境——科层的政治经济学》,王勇等译,上海:上海三联书店,2002年,第68页。

责任编辑 马相东

D630

A

1006-0138(2016)01-0061-07

教育部人文社会科学研究基金项目“中国公共政策执行中的基层官员行为及其影响因素研究:理论构建与实证分析”(14YJC630209)

夏能礼,东莞理工学院政法学院副院长、讲师,管理学博士,东莞市,523106。