什么是“滥用职权”

2016-11-28章剑生浙江大学光华法学院教授

章剑生 浙江大学光华法学院教授

【学者点评】

什么是“滥用职权”

章剑生浙江大学光华法学院教授

刘云务诉山西省太原市公安局交通警察支队晋源一大队道路交通管理行政强制案(以下简称“刘案”)是法院如何判定行政机关“滥用职权”的重要判例,代表了最高人民法院在这个问题上的最新态度。本文择取裁判要旨中“滥用职权”一题,结合既有的学理与判例对“刘案”作如下评析。

一、既有学理判断框架与判例

1989年《行政诉讼法》第54条规定“滥用职权”是法院撤销行政机关被诉行政行为情形之一。①2014年《行政诉讼法》第70条。在过去20多年的司法实践中,各级法院以“滥用职权”为由作出撤销被诉行政行为的判例并不多见,①沈岿在对《人民法院案例选》(行政卷)(1992—1999年合订本)作了统计之后说,在司法实务中涉及滥用职权案子“比例如此之小,不免令人对滥用职权可以作为审查行政裁量的重要标准之说涌生疑窦”。沈岿:《行政诉讼确定“裁量明显不当”标准之议》,载《法商研究》2004年第4期;郑春燕:《运作于事实和规范之间的行政裁量》,浙江大学2006年博士学位论文,第75—79页。但这并不影响中国行政法学者们在吸收比较法知识的基础上孜孜不倦地追问:“什么是‘滥用职权’”?

整理中国30多年的行政法学术史,关于如何判定“滥用职权”,主要有“违反目的、原则说”②罗豪才、应松年主编:《行政诉讼法学》,中国政法大学出版社1990年版,第250—251页。“内容列举说”③江必新:《行政诉讼问题研究》,中国人民公安大学出版社1989年版,第272—276页。“结果显失公正说”④胡建淼:《有关行政滥用职权的内涵及其表现的学理探讨》,载《法学研究》1992年第3期。“违反原则说”⑤朱新力:《行政违法与行政责任》,载应松年主编:《当代中国行政法》(下卷),中国方正出版社2005年版,第1533—1535页。和“行政职权不规范或者超常规使用说”⑥关保英:《论行政滥用职权》,载《中国法学》2005年第2期。等。基于不同的学术立场与视角,上述几种观点对法院应当如何判定“滥用职权”提出了各自的标准,其中,“违反目的、原则说”距离今天将近30年,但仍然是当下许多行政法教材采用的学说,客观上使其具有主流、通说的学术地位。⑦姜明安主编:《行政法与行政诉讼法》(第6版),北京大学出版社/高等教育出版社2015年版,第518页。违反目的、原则说”认为,“‘滥用职权’是指行政机关行使职权背离法律、法规的目的,背离法律的基本原则。其所实施的具体行政行为虽然形式上在其职权范围内,但其内容与法律、法规设定该职权的用意和目的相去甚远。”滥用职权主要有下述表现:(1)以权谋私;(2)武断专横;(3)反复无常;(4)具体行政行为的方式方法违法;(5)故意拖延。⑧当时最高人民法院也持“违反目的、原则说”。“行政主体作出的具体行政行为虽然在其自由裁量权限内,但违反了法律、法规的目的和原则,并且不合理,称之为滥用职权。”黄杰主编:《中华人民共和国行政诉讼诠释》,人民法院出版社1994年版,第182页。

基于“违反目的、原则说”所作的学理阐述,结合其他几种学说,我们可以发现,上述几种学说在提出判定“滥用职权”学理判断框架时,基本路数都是“概念+情形”,而不是基于积累的判例对《行政诉讼法》的相关规定作法教义学的构建,以期为司法实践提供一个稳定的、可操作性的法律框架。⑨“一项成熟的法教义不仅应包含对现实经验的细致归纳,对制度规则的逻辑演绎,还要与复杂现实保持密切关联,向其开放并为其提供基本导引。”赵宏:《行政法学的体系化建构与均衡》,载《法学家》2013年第5期。透视这几种学说,我们可以看到它们身上浓厚的外国法色彩,有的甚至是直接“搬用”。这样的行政法学说通常难以影响中国的司法实践,更遑论为法官提供判案的指引。当然,这并不是说外国法是不重要的;恰恰相反,作为法制后发展国家,眼光需要全球视野,但脚跟应当立于中国经验。也就是说,行政法理论必须生长在中国经验的土壤之中,它才具有旺盛的生命力。因此中国行政法发展的路径应当是结合判例对规范进行法教义学的构建,⑩“行政法释义学不是为知识而知识的纯粹理论,而是特别强调实践性,尤其是对法律适用活动提供辅助。”李洪雷:《行政法释义学:行政法学理论的更新》,中国人民大学出版社2014年版,第3页。才能产生全球化背景下有竞争力的中国行政法理论,否则我们永远是西方国家行政法理论的“小跟班”。

“刘案”是最高人民法院行政庭近期审理的一个典型判例,⑪从“刘案”中我们可以看到今天最高人民法院判定“滥用职权”的思路与框架。

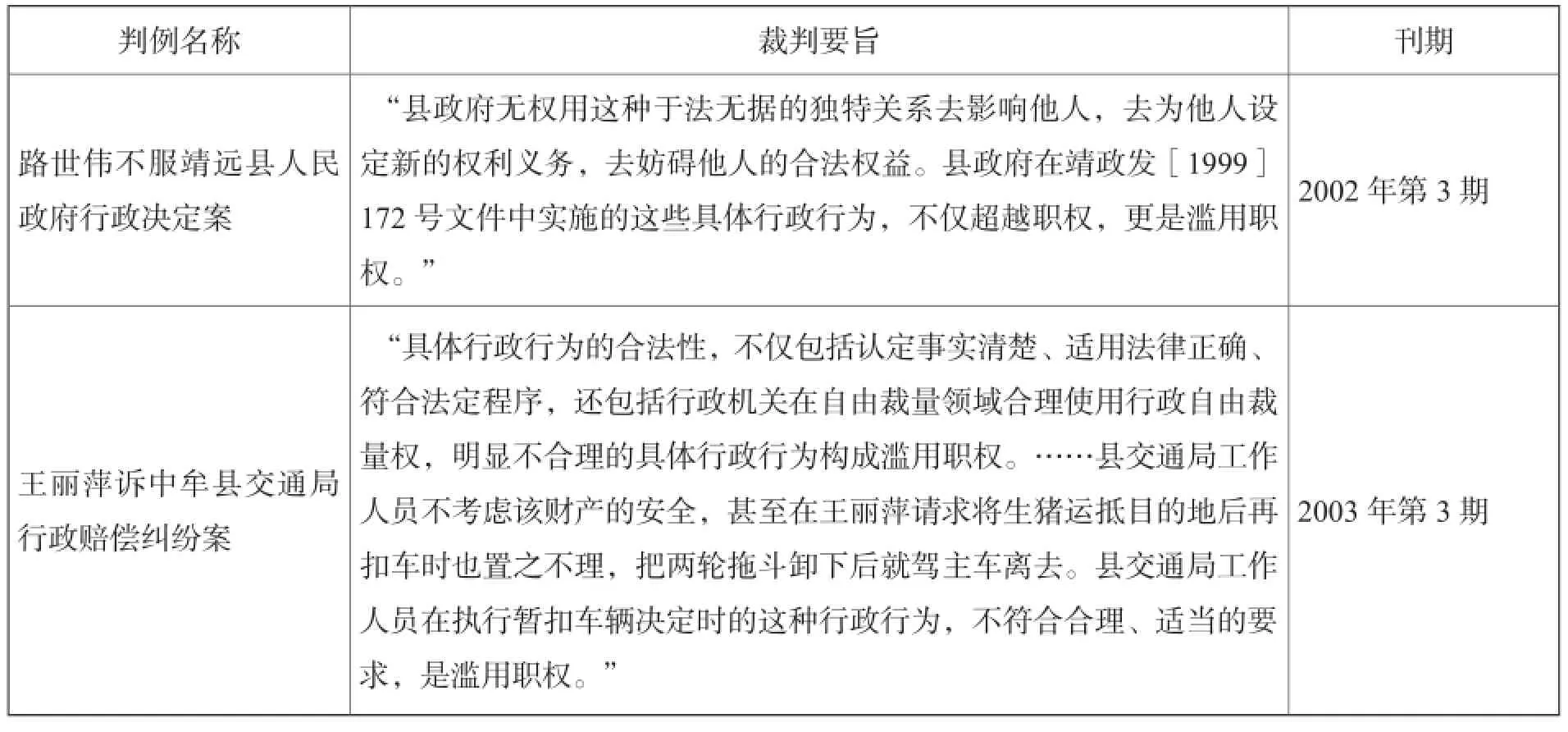

⑪最高人民法院发布判例客观上存在“政出多门”的现象,目前主要有“指导性案例”、《最高人民法院公报》发布的判例和各业务庭对外出版物上发布的判例等。那么,在“刘案”之前《最高人民法院公报》是否从未发布过关于“滥用职权”的判例呢?通过检索自1985年以来的《最高人民法院公报》,我发现最高人民法院至少在两个判例中论证了判定“滥用职权”的思路与框架,这两个判例是路世伟不服靖远县人民政府行政决定案(以下简称“路案”)和王丽萍诉中牟县交通局行政赔偿纠纷案(以下简称“王案”)。①其实,最高人民法院在海南省定安城东建筑装修工程公司诉海南省定安县人民政府收回国有土地使用权及撤销土地证案([2012]行提字第26号)中,也认定海南省定安县人民政府作出的撤销国有土地使用权证决定属滥用职权。可见,除了“路案”“王案”外,最高人民法院在“刘案”之前还作过其他有关“滥用职权”的判例,只是没有在《最高人民法院公报》上发布而已。为论述的便利,本文对两判例整理如下:

判例名称裁判要旨刊期路世伟不服靖远县人民政府行政决定案“县政府无权用这种于法无据的独特关系去影响他人,去为他人设定新的权利义务,去妨碍他人的合法权益。县政府在靖政发[1999]172号文件中实施的这些具体行政行为,不仅超越职权,更是滥用职权。”2002年第3期王丽萍诉中牟县交通局行政赔偿纠纷案“具体行政行为的合法性,不仅包括认定事实清楚、适用法律正确、符合法定程序,还包括行政机关在自由裁量领域合理使用行政自由裁量权,明显不合理的具体行政行为构成滥用职权。……县交通局工作人员不考虑该财产的安全,甚至在王丽萍请求将生猪运抵目的地后再扣车时也置之不理,把两轮拖斗卸下后就驾主车离去。县交通局工作人员在执行暂扣车辆决定时的这种行政行为,不符合合理、适当的要求,是滥用职权。”2003年第3期

从上表中可以看到,在“路案”中,最高人民法院将判定滥用职权的逻辑基点定位于行政机关行使职权有无法依据,若行政机关没有法依据“去为他人设定新的权利义务,去妨碍他人的合法权益”的,属于“滥用职权”。显然,将行政机关无法依据实施的行政行为判定为滥用职权,且在行政裁量之外界定“滥用职权”,“路案”与既有的学理相距甚远。本质上,“路案”中县政府的行政行为是“无权限”,属于“超越职权”的一种情形。②章剑生:《现代行政法基本理论》(第2版)(上卷),法律出版社2014年版,第486—487页。在“王案”中,最高人民法院将判定滥用职权的逻辑基点定位于“行政合理性”,认定“明显不合理的具体行政行为构成滥用职权”。这种“明显不合理”在本案事实上表现为“不考虑该财产的安全,甚至在王丽萍请求将生猪运抵目的地后再扣车时也置之不理,把两轮拖斗卸下后就驾主车离去”。从这一段裁判理由中我们可以看到,最高人民法院吸收了英美法上的“相关因素考虑”理论,从“不符合合理、适当的要求”中又看到了德国法上“比例原则”的影子。③在“王案”之前,最高人民法院在黑龙江省哈尔滨市规划局与黑龙江汇丰实业发展有限公司行政处罚纠纷上诉案中首次运用了比例原则。在这个判例中,法院认为:“规划局所作的处罚决定应针对影响的程度,责令汇丰公司采取相应的改正措施,既要保证行政管理目标的实现,又要兼顾保护相对人的权益,应以达到行政执法目的和目标为限,尽可能使相对人的权益遭受最小的侵害。而上诉人所作的处罚决定中,拆除的面积明显大于遮挡的面积,不必要地增加了被上诉人的损失,给被上诉人造成了过度的不利影响。”最高人民法院行政判决书[1999]行终字第20号。相较于“路案”,“王案”推进了最高人民法院判定“滥用职权”的思路与框架,渐渐靠近既有学理。

二、“刘案”的裁判逻辑

尽管既有的学理和判例还并不厚实,但它们是否影响了“刘案”的裁判,这是本文关注的核心问题。我们先来整理一下法院在“刘案”中“设题—论证”的裁判逻辑,然后再来展开分析。

1.设题。“不调查核实”(X)+“长期扣留车辆”(Y)=扣留车辆“滥用职权”(Z)。法院在展开裁判理由之前,先设了这样一题。为了论证的便利性及表达观点的直观性,本案设题可以简化为X+Y=Z。

2.论证。依照法院设题思路,接下来只要论证这两个事实成立且与“滥用职权”之间存在关联性,那么就可以认定被申请人的行为构成滥用职权。在本案中,刘云务已经向被申诉人提供了他的车辆来历证明,尽到了举证责任。被申请人若认为此证据有问题,应当根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》第15条规定,依职权进行调查核实。但被申诉人未能提供其已经依职权进行调查核实(X)。被申诉人扣留车辆的合法时间为30天,因为本案没有“但机动车驾驶人或者所有人、管理人在三十日内没有提供被扣留机动车合法来历证明、没有补办相应手续,或者不来接受处理的除外”之情形,故被申请人不能长期扣留车辆。但本案事实上被申请人“长期扣留车辆”(Y)。到此,法院已经可以推出本案被申诉人的“扣留车辆”行为已经构成滥用职权。

但是,我们发现法院在接下来的裁判理由论证过程中,将设题转换为基于三个“不作为”,即“不及时主动调查核实车辆相关来历证明”(X)、“不返还机动车”(即“长期扣留车辆”)(Y)和“不要求刘云务提供相应担保并解除扣留措施,以便车辆能够返回维修站整改或者返回原登记的车辆管理所在相应部位重新打刻号码并履行相应手续”(A),并添加被申诉人一个“作为”,即“反复要求刘云务提供客观上已无法提供的其他合法来历证明”(B),进而推出了被申请人“扣留车辆”构成滥用职权之结论。此时,原先的设题X+Y=Z在裁判理由论证过程中转变为X+Y+A+B=Z。

基于上述“设题—论证”的裁判逻辑,结合既有的学理框架和判例,本文就如下几个问题展开进一步讨论:

1.设题X+Y=Z成立吗?从“刘案”的案情发展过程看,X、Y都是扣留车辆决定之后发生的事实,故从作出扣留车辆决定之后发生的X、Y两个事实要件叠加中推出扣留车辆决定为滥用职权,逻辑上是有障碍的。“刘案”的诉讼客体是扣留车辆决定,法院裁判理由第一部分认定扣留车辆决定违反法定程序,在裁判主文中确认扣留车辆决定违法。故,除非裁判理由第三部分不是用于支持裁判主文,即Z不是指扣留车辆决定的滥用职权,否则裁判在逻辑上难以自洽。其实,这里的Z应是被申诉人在作出扣留车辆决定之后没有履行附随法定义务(职责),构成了不作为的滥用职权。

2.添加A、B两个事实要件妥当吗?令人不解的是,在裁判理由的论证过程中,法院为什么不满足于证成设题中的X、Y是否成立,而在X、Y之外又添加并证成A、B两个事实要件?如果在论证过程中法院发现仅有X、Y尚得不出Z,需要添加A、B,那么它完全有时间修正设题,从而在“设题—论证”之间保持逻辑上的一致性。但是,法院在没有作任何解释的前提下改变了设题,导致“设题—论证”关系断裂,影响了本案裁判的说服力。

3.学理是否对“刘案”裁判产生了影响?假设“刘案”的设题为X+Y+A+B=Z,那么,既有学理对“刘案”裁判理由是否产生了影响呢?在这四个事实要件中,X、Y、A为被申诉人的不作为,B为被申诉人要求刘云务履行义务的作为。查核相关法律规定,这四个事实要件都缺少法律规范支持。这可以证明被申诉人的行为不具有合法性,其行为也背离了《道路交通安全违法行为处理程序规定》立法目的和原则。①参见《道路交通安全违法行为处理程序规定》第1条和第3条。基于这四个事实要件推出的结论,即“扣车不还”构成“滥用了法律法规赋予的职权”,这比较接近于“违反目的、原则说”所列出的滥用职权情形之“故意拖延”,其“故意”是可以从B中直接推断出来的。

4.在既有判例基础上是否有所发展了法院判定“滥用职权”的理论框架?在“路案”中,法院确立了“没有法律依据—设定新权利义务,妨碍合法权益”之滥用职权判定标准。作为《最高人民法院公报》首个关于滥用职权的判例,这个判断标准可能不尽成熟甚至可能是错误的,但我们也应当善意待之。到了“王案”,我们可以发现最高人民法院提出的判定滥用职权的标准,开始与既有的学理接轨,引入了“应当考虑相关因素而没有考虑”之判定滥用职权标准。②在“王案”中,法院认为:“无论暂扣车辆的决定是否合法,被告县交通局的工作人员准备执行这个决定时,都应该知道:在炎热的天气下,运输途中的生猪不宜受到挤压,更不宜在路上久留。不管这生猪归谁所有,只有及时妥善处置后再行扣车,才能保证不因扣车而使该财产遭受损失。然而,县交通局工作人员不考虑该财产的安全,甚至在王丽萍请求将生猪运抵目的地后再扣车时也置之不理,把两轮拖斗卸下后就驾主车离去。”今天在“刘案”中,最高人民法院又发展出了“故意拖延”之判定滥用职权标准,呈现了判定标准多元化的状态。虽然这种平面化的判例发展达不到线型进化的深度,但是它在积淀判定滥用职权理论厚度上还是有积极意义的。

5.比例原则与滥用职权的关系。在“刘案”裁判理由中,我们并没有找到“比例原则”或者有关比例原则之子原则的表述,但最高人民法院在裁判要旨中提到了比例原则之均衡原则和最小侵害原则。从裁判要旨行文结构看,均衡原则好像与“建设服务型政府”有关,最小侵害原则部分的表述似乎也与滥用职权没有直接的关联性。“刘案”中判定滥用职权的是“实施扣留等暂时性控制措施不能代替对案件的实体处理,行政机关无正当理由长期不处理的,构成滥用职权”,这又与裁判理由第三部分论证有所差异。可见,“刘案”的裁判要旨并没有建立起比例原则与滥用职权之间的关联性。

三、“刘案”的指导方向

“刘案”作为由最高人民法院近年裁判的典型案例,我们真诚期待它能入选《最高人民法院公报》。我们知道,从1985年开始,最高人民法院就在《最高人民法院公报》上发布判例,迄今未中断。对于这些判例,最高人民法院是这样定位的:“《公报》发布的案例,也是经最高人民法院审判委员会反复推敲、字斟句酌,从众多案件中精选出来的。每个案例都有详细的事实、判决理由和结果,蕴含了深刻的法律意义。……它具有典型性、真实性、公正性和权威性等特点,是最高人民法院指导地方各级人民法院审判工作的重要工具。”③《最高人民法院公报全集(1985-1994)》,“出版说明”,人民法院出版社1995年版。从这段文字中,我们大体可以得出“公报案例”对地方各级人民法院审判工作具有指导性。当然,“公报案例”的指导性不是指导性案例的“应当参照”效力,也不需要“作为裁判理由引述”④《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第7条规定:“最高人民法院发布的指导性案例,各级人民法院审判类似案例时应当参照。”。但是,基于最高人民法院的权威性和审级制度,如“刘案”一旦入选为“公报案例”,那么它对地方各级人民法院审理行政案件将具有事实上的拘束效力;通过这种拘束效力可以最大限度地实现中国传统法文化中“同案同判”这一朴素的公平、正义观念。