吐鲁番地区尼僧初探

——以高昌国及唐西州为例

2016-11-24张重洲

张重洲

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

吐鲁番地区尼僧初探

——以高昌国及唐西州为例

张重洲

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

高昌国及唐西州时期,正值吐鲁番地区佛教势力快速发展,此时尼僧及尼寺大量出现。尼僧本身来源广泛,在内部存在着社会地位和经济实力之差。作为一个特殊的宗教群体, 尼僧过着普通的寺院宗教生活,也积极参与世俗生活。尼僧从这两方面深刻地影响着当地社会并与之紧密结合,在政府的干预和控制下,发挥着自己特殊的社会作用。

尼僧;社会地位;世俗生活

吐鲁番地区在高昌国及唐西州时期一直是西域佛教的中心之一,长期以来学术界关于吐鲁番佛教的研究都集中在寺院以及男性僧众方面,尼僧作为其中一个群体,由于史料等多方面的限制,对其一直没有系统的研究。而有关尼僧的研究,大都集中在整个唐代的大背景下;相较对于敦煌尼僧的研究,由于史料较多,已有深入研究,给予吐鲁番地区的尼僧研究以很大的借鉴。具体到吐鲁番地区,研究中存在三个问题:一是学者们只在妇女史的研究中有所论及;二是研究多集中在对僧众的方面,对尼众的研究较少;三是对于尼僧本身的情况,没有结合时代背景变化做进一步的探讨。虽然文献和考古材料仍不足,但从所出土的文献来看,反映尼僧的生活主要集中在社会经济方面,对尼僧的日常宗教活动也有所反映。笔者在前人研究成果的基础上,依据现有史料对这一时期吐鲁番地区的尼僧情况进行全面梳理,并对尼僧的基本情况、地位、宗教和世俗活动,以及相关问题做一探讨。不当之处,敬祈方家指正。

一、尼僧情况概述

佛教传入中国之路首先经过西域地区,吐鲁番地区一直是佛教最早传播和兴盛的地区,被认为是西域三大佛教中心之一。目前这一地区出土时间最早的佛教文献《诸佛要集经》抄本跋语中就记载:“□康二年正月廿二日月支菩萨法护手执□□□授聂承远和上弟子沙门竺法首笔□□令此经布流十方载佩弘化速成□□元康六年三月十八日已凡三万十二章合一万九干五百九十六字”[1],已经说明了当地有人信奉佛教。《大唐大慈恩寺三藏法师传》中也记载其“僧徒虽少,亦有数千”[2]以及高昌王麹文泰迎玄奘的故事,都反映了吐鲁番地区的佛教之盛。

根据学者的估算,仅麹氏高昌时期的三百六十余所寺院共有僧徒三千五百人以上,寺领人口总数达四千多人[3]。以吐鲁番出土文书为例,目前所见文书记载尼僧共有五十六人,其中高昌国时期四十七人,唐西州时期九人。此处的尼僧人数只包括比丘尼、沙弥尼、式叉尼这样正式的尼众。从尼僧的分布范围来看,目前已知有尼僧的寺院有樊寺、麹寺、刘寺、画寺、令狐寺、赵寺、马寺、都郎中寺等,玛雅尔也说到“在吐鲁番地区曾存在有女庵,这些女庵甚至还在佛教传播中起过重要作用”[4]。大量的僧尼财务疏都可见尼僧和尼寺的存在,在由18纸拼接而成的《高昌尼小德等僧尼粮食疏》[5]162-179中,第1至4纸记载有关尼僧的粮食数量来看,尼僧的人数也绝不会太少。

从已有文献中可知,同时期僧众的数量远高于尼众数量,在一个佛教信仰率较高的小型社会里,尼众的数量确实占寺院总人口的比例相对较低,但其存在的价值显得更加特殊。探究她们出家前的身世、出家的原因、出家后的生活就非常有必要。根据已有研究,吐鲁番与敦煌地区一样,这一时期是典型的大族社会,豪强大族控制着当地社会,吐鲁番地区相较敦煌更是远离中央王朝的控制,所以大族执掌当地社会的情况就更加突出。高昌国时期相继经历了阚氏、马氏、张氏、麹氏的交替执政,这些大族绝大部分是河西走廊一路迁徙而来的河西大族或是敦煌大族。从出现尼僧的寺院来看,其所在的寺院也绝大部分都是大族的“家寺”。阿斯塔纳五○六号墓出土《唐大历七年马寺尼法慈为父张无价身死请给墓夫赙赠事牒》[6]8-9记载了马寺尼僧法慈的父亲张无价,同墓《唐天宝十载制授张无价游击将军官告》证明了张无价身份:“行官昭武校尉行左领军卫敦煌郡龙勒府右果毅都尉员外置同正员上柱国赐紫金鱼袋张无价。”[6]2《高昌四年参军汜显祐遗言文书》中“师女”[7]70更作为遗产的继承者身份出现,由此可知上层尼僧的重要来源首先是当地大族。

二、尼僧的地位

由于吐鲁番地区佛教的兴盛,使得尼僧的出现也成为了可能,那么这些尼僧的社会地位如何?

首先,她们是在寺院中担任教职,《高昌侍郎焦朗等传尼显法等计田承役文书》[11]64中显法不仅为“尼”,更担任“寺主”;又《唐马寺田亩帐》多处记载法慈为“都维那尼”和“上座尼”[6]262-263。《唐六典》云:“凡天下寺总五千三百五十八所。(三千二百四十五所僧,二千一百一十三所尼。)每寺上座一人,寺主一人,都维那一人,共纲统众事。”[12]《唐律疏议》也载:“寺有上座,寺主、都维那,是为三纲。”[13]可知“维那”为寺院三纲之一,掌管本寺院事务,“都维那”则为一个地区的僧官,总管整个地区的寺院事物,而上座更是三纲之首。因法慈之父的显赫身份,故其担任此职不足为奇,也说明尼僧是可以担任如此高位的。由于尼僧身份能给家族带来双重的贡献,敦煌的上层尼僧甚至还出现在邈真赞和碑文中。

贵为豪门大族的子弟,为何选择出家?

首先,高昌国时期及唐代,佛教在整个吐鲁番地区都普遍流行,加上自北凉沮渠氏以来历代统治者的大力扶持,出家以更好地实践宗教信仰,成为一种普遍流行的社会风气。世家大族子弟相较普通人首先有更好的物质保障,可以专心投身信仰。

其次,宗教又是统治者维护社会稳定的重要手段之一。从高昌国时期到唐代,虽然政权发生了更替,但很长一段时间内政权仍是由当地大族把持,大族子弟出家控制宗教的领导权,有利于稳定政权的根基。相较于男性可以担任各级文武官吏,女性在世俗社会中不被认可,但在宗教领域阻力却小得多,出家不仅符合上层集团的利益,更被认为为家族祈福做功德而受到欢迎。《伪高昌都郎中寺冯尼》之中,冯尼“年三十出家住高昌都郎中寺”[15]188,必定是在婚后才出家。据赵晓芳的研究,丧夫后女性的三种主要去处,其中之一就是归宗[16]。至侯君集平定高昌之后,唐太宗颁《慰抚高昌文武诏》中云“其伪王以下及官人头首等,朕并欲亲与相见”[17],使得大族中的“官人头首”东迁至内地,以便于控制,但在高昌仍有留居的众多大族的亲属,直到西突厥阿史那贺鲁叛变,唐王朝改变了西域政策,很多大族才得以返回西州,之后僧尼人数也有所增长,从目前唐西州文书中尼名出现的时代来看,都是在永徽年间以后。

三、尼僧的经济活动

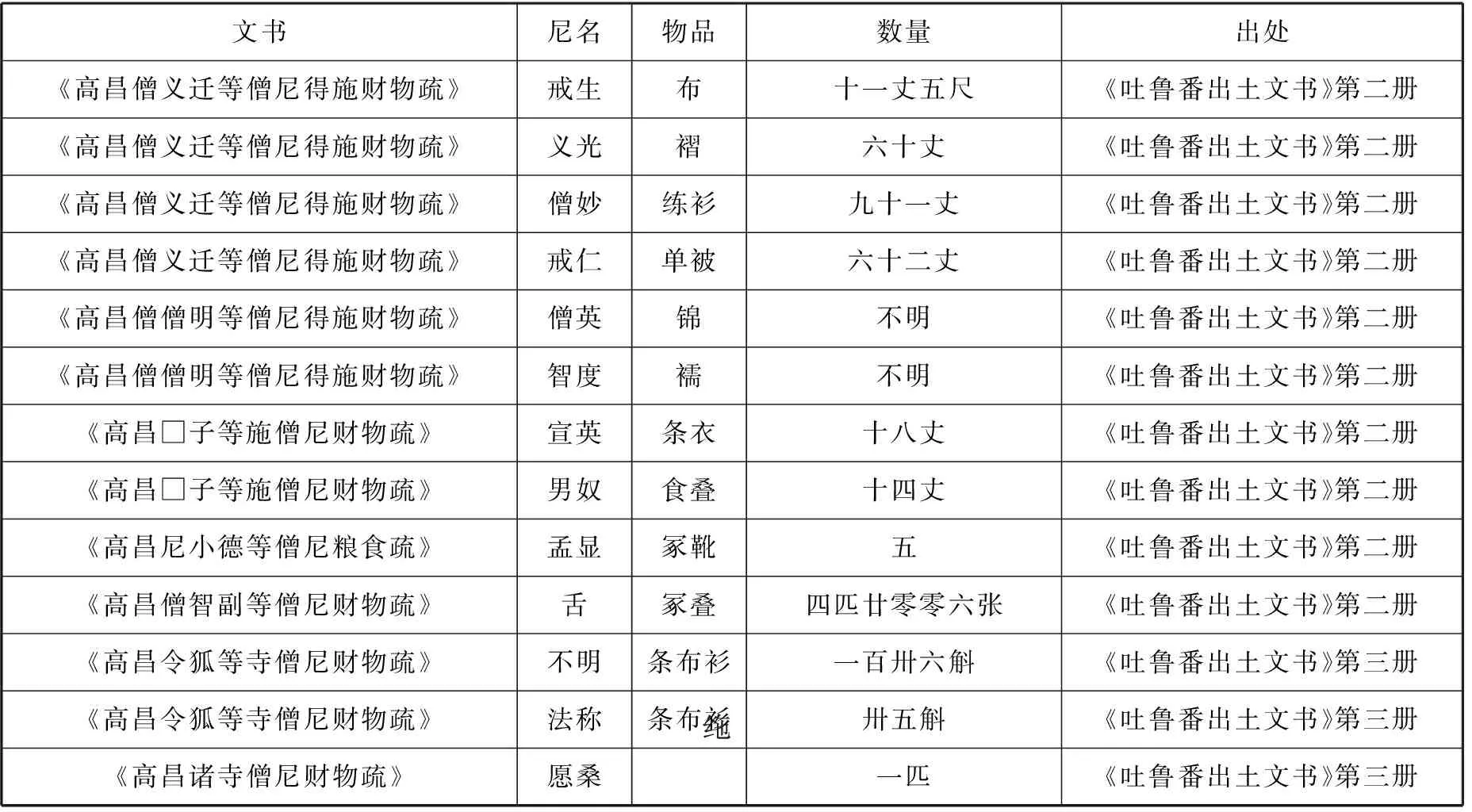

吐鲁番地区的佛寺同敦煌地区一样,都拥有自己的寺院经济,尼寺当然也不例外。町田隆吉曾在《唐西州马寺小考——八世记后半の尼寺の寺院経済をあぐつて》[19]一文中就以马寺为个案,对寺田文书、租佃契约文书有过论述。总的来看,尼僧的经济首先表现在个人的经济活动中,普通尼众所拥有的个人财务主要是基本的日常生产生活资料,以财物疏中所见的物品为例(见下表)。

文书尼名物品数量出处《高昌僧义迁等僧尼得施财物疏》戒生布十一丈五尺《吐鲁番出土文书》第二册《高昌僧义迁等僧尼得施财物疏》义光褶六十丈《吐鲁番出土文书》第二册《高昌僧义迁等僧尼得施财物疏》僧妙练衫九十一丈《吐鲁番出土文书》第二册《高昌僧义迁等僧尼得施财物疏》戒仁单被六十二丈《吐鲁番出土文书》第二册《高昌僧僧明等僧尼得施财物疏》僧英锦不明《吐鲁番出土文书》第二册《高昌僧僧明等僧尼得施财物疏》智度襦不明《吐鲁番出土文书》第二册《高昌□子等施僧尼财物疏》宣英条衣十八丈《吐鲁番出土文书》第二册《高昌□子等施僧尼财物疏》男奴食叠十四丈《吐鲁番出土文书》第二册《高昌尼小德等僧尼粮食疏》孟显冢靴五《吐鲁番出土文书》第二册《高昌僧智副等僧尼财物疏》舌冢叠四匹廿零零六张《吐鲁番出土文书》第二册《高昌令狐等寺僧尼财物疏》不明条布衫一百卅六斛《吐鲁番出土文书》第三册《高昌令狐等寺僧尼财物疏》法称条布衫卅五斛《吐鲁番出土文书》第三册《高昌诸寺僧尼财物疏》愿桑一匹《吐鲁番出土文书》第三册

从上表可见,普通尼僧的日常私人财产多是以满足自己基本的生产生活为主,除一人有“锦”这种相对较贵的材料外,其他人的服饰仍以布、棉、麻为主,且主要是依靠民众的布施,因此在数量上并不多。但能够增加个人财产的方式却有很多,如通过与世俗民众之间相互借贷钱财、租赁土地、进行买卖等各种方式来积累财富。上层尼僧则相对拥有更多的个人财产,经济实力也更为雄厚。《高昌卯岁尼高参等二人赁舍券》中索寺主出租的就是个人财产,又《唐上元二年马寺尼法□买牛契》就记载马寺尼僧“法□”[6]290从牛主姚令奇手中买牛的事件,能够购买牛这样的大价值商品,至少说明这位比丘尼拥有一定的经济实力,与前文相对应极有可能是法慈,此处不做进一步讨论。

四、尼僧的宗教与社会活动

尼僧作为佛教力量的一部分,日常主要是进行写经、诵经、布道等一系列宗教活动,大谷文书三六一六号《麹氏高昌国延昌十七年二月八日比丘尼僧愿写涅槃经题跋》记录了一位比丘尼僧愿的活动,仅从本件文书最后两行看:

5 分用。写涅槃 (一部兼読诵者获涅槃之乐礼观者济三涂)

6 之苦。复以斯福。愿现 (身康疆远离苦缚七祖之魂)

(考妣往识超升慈宫诞生养界)

(后缺)[21]

可知记述的是僧愿为亡父母抄写涅槃经祈福的事情。上文《伪高昌都郎中寺冯尼》中“冯是阉梨善知识”[15]189,正因为冯尼佛法精深,威信崇高,“依止师”法惠法师才听从冯尼的劝告去往龟兹金花寺。尼僧以佛事活动为主,也会参加一些社会活动。

尼僧与世俗社会的关系更多则体现在经济上的往来,尼众与其他僧众一样也进入世俗的日常经济圈中。《唐某人举贷契》记载有“马寺尼什匆”[6]314,虽然“什匆”在其中扮演的角色不得而知,但其明显地参与了世俗经济活动。此外,尼众还在日常的雇佣、买卖、租赁等社会经济活动中发挥着作用。在与世俗社会的交往中,不可避免会产生矛盾。《唐开元三年交河县安乐城万寿果母姜辞》记载:“开元三年八月日交河县安乐城百姓万寿果母姜辞:县司,阿姜女尼普敬,囗囗山人年卅三,不用小法。请裁辞。”[8]73郑显文就断定这是一件属于农忙止讼的民事诉讼范畴的文书[23],虽然具体内容已残不可考,但无疑这位尼僧的活动与诉讼有关。又《唐马寺尼诉令狐虔感积欠地子辞稿》所见:“柳中县百姓令狐虔感负(二年地子青麦一石——。住高宁城)○右件常住地在高宁城,被上件人每强力遮护佃种,皆欠三年,二年子,不与地子。常住无人,尼复□□弊。其人倚老纵,往人往征,又——尼女人不——(后缺)。”[6]294这是一份马寺的尼僧为维护自己寺院的利益向官府上诉的诉讼词,记录的是百姓令狐虔感强行佃种马寺土地却不缴地租事情。也反映了上层尼僧不仅担任着教职,拥有着相对较多的个人财产,还代表并维护着尼寺的利益。

五、结语

吐鲁番地区的尼僧在整个社会中的地位较高,并广泛参与世俗活动,是当地佛教和社会的一个有机组成部分。尼寺与其他寺院一样,不仅是宗教单位,还是经济单位,发挥了宗教与世俗的双重作用。从高昌国时期到唐代,尼僧团体随着整个社会政局及相关宗教政策的改变,其政治、经济、法律等特权逐步受到限制和约束,但封建王朝希望“贤明相承,功业不替”[22]151的宗教心理又为尼僧及尼寺的存在和发展创造了条件,因而其总体上仍然在逐步发展。根据出土文书对吐鲁番尼僧史基本情况和活动的勾勒,有助于对吐鲁番地区佛教和社会的整体认识。在其他方面,由于在政治、文化上与河西和中原地区的相似性,吐鲁番尼僧与河西佛教尤其是与敦煌尼僧之间,也都有着十分密切的联系,尚有待于进一步研究。

[1]香川默识.西域考古图谱:下[M].东京:国华社,1915:3.

[2]慧立,彦悰.大慈恩寺三藏法师传[M].北京:中华书局,2000:19.

[3]谢重光.麹氏高昌寺院经济试探[J].中国经济史研究,1987(1):57.

[4]莫尼克·玛雅尔.中世纪初期吐鲁番绿洲的物质生活[M].耿昇,译.北京:中国国际广播出版社,2012:133.

[5]吐鲁番出土文书:第二册[M].北京:文物出版社,1981.

[6]吐鲁番出土文书:第十册[M].北京:文物出版社,1991.

[7]吐鲁番出土文书:第五册[M].北京:文物出版社,1983.

[8]吐鲁番出土文书:第八册[M].北京:文物出版社,1987.

[9]吐鲁番出土文书:第三册[M].北京:文物出版社,1981.

[10]王素.高昌至西州寺院三纲制度的演变[J].敦煌学辑刊,1985(2):83.

[11]吐鲁番出土文书:第四册 [M].北京:文物出版社,1983.

[12]李隆基.大唐六典·尚书礼部[M]. 广池千九郎,校注.西安:三秦出版社,1991:541.

[13]长孙无忌.唐律疏议[M]. 刘俊文,校注.北京:中华书局,1983:144.

[14]侯灿,吴美琳.吐鲁番出土砖志集注[M].成都:巴蜀书社.2004:108.

[15]释宝唱.比丘尼传校注[M].王孺童,校注.北京:中华书局,2006(4).

[16]赵晓芳.试论唐西州下层女性的婚姻生活[J].敦煌研究,2010(1) :76.

[17]许敬宗.文馆词林[M].北京:中华书局,1985:664.

[18]吐鲁番出土文书:第七册 [M].北京:文物出版社,1986:318.

[19]町田隆吉.唐西州马寺小考——八世记后半の尼寺の寺院経済をあぐつて[J].驹泽史学,1993(4) :167-194.

[20]池田温.中国古代籍账研究[M]. 龚泽铣,译.北京:中华书局,1984:368.

[21]小田义久.大谷文书集成(二)[M].京都:法藏馆,1984:34.

[22]池田温.高昌三碑略考[J]. 谢重光,译.敦煌学辑刊,1988(1).

[23]郑显文.中国古代“农忙止讼”制度形成时间考述[J].法学研究,2005(3) :157.

[责任编辑 张亚君]

2016-07-07

国家科技支撑计划国家文化科技创新工程项目“丝绸之路文化主题创意关键技术研究”(2013BAH40F01)。

张重洲(1992-),男,陕西武功人,硕士研究生,研究方向:吐鲁番学。

K242

A

1008-4630(2016)05-0015-06