上海市大气环境质量变化及对策分析

2016-11-24章丹

章 丹

(上海华闵环境科技发展有限公司上海200062)

上海市大气环境质量变化及对策分析

章丹

(上海华闵环境科技发展有限公司上海200062)

本文以上海市环保局2011~2015年环境公报中公布的数据为研究对象,主要分析了全市五年来大气环境质量变化特征,并结合全市大气现状提出具体的防治空气污染的对策。

城市大气质量;现状;上海

1 概述

上海地处东经120°52′~122°12′,北纬30°40′~

31°53′,是我国的经济、金融、贸易和航运中心,位于长江入海口,属亚热带季风性气候,四季分明,日照充分,雨量充沛,全市平均气温在18℃左右,全年60%以上的雨量集中在5月~9月的汛期。近年来,随着上海市加大了环境整治工作,在大气环境治理方面先后出台了《上海市大气污染条例》(2014年)等规章制度,2015年明确提出了大气污染治理“升级版”,把原来年底完成的重要减排目标提前至9月底,先后在小燃煤锅炉和窑炉清洁能源替代、剩余黄标车淘汰以及产业结构调整等领域开展多项专项活动,在环境污染防治方面取得了显著成就,城市空气质量状况较以往显著改善。大气污染防治作为多变量、多目标和多层次的复杂系统,需要全面、准确、适时的掌握大气污染现状第一手资料。本文通过对上海市5年(2011~2015年)来的城市大气环境质量变化状况进行分析,为探讨城市发展过程中如何防治大气环境污染提供真实、准确的数据资料。

2 上海市大气环境现状

2.1城市空气

图1 2011~2015年上海市城市大气污染物变化情况

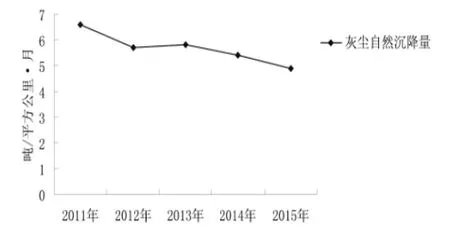

图2 2011~2015年上海市灰尘自然沉降量

2011年~2015年,上海市大气主要污染物中(见图1),二氧化硫的平均浓度由0.029mg/m3下降到2015年的0.017 mg/m3,下降了41.38%;二氧化氮的平均浓度由2011年的0.051mg/m3下降到2015年的0.046mg/m3,下降了9.8%;可吸入颗粒物由2011年的0.080mg/m3下降到2015年的0.069mg/m3,下降了13.75%。灰尘自然沉降量年平均浓度由2011年的6.6吨/平方公里·月下降到2015年的4.9吨/平方公里·月,下降了25.76%。

从监测的数据来看,5年来,上海市大气环境质量总体向好,其中二氧化硫的污染物浓度下降幅度最大,其次是灰尘自然沉降量。2015年全市的优良天数为258天,较2014年减少了23天,AQI(空气质量指数)优良率为70.7%,较2014年下降了6.3%。全年107个污染日中,细颗粒物、臭氧、二氧化氮分别占62.5%、30.85%和6.6%。可见,目前全市的主要污染物仍然是细颗粒物。而且2015年的细颗粒物PM2.5年均浓度较2014年上升了1.9%,超出国家环境空气质量二级标准18μg/m3。冬季1月和12月季节性污染问题突出,空间分布来看,全市细颗粒物浓度空间分布总体呈西高东低态势。细颗粒物浓度的增加与疾病的发病率、死亡率密切相关,尤其是呼吸系统疾病及心肺疾病,对人的呼吸系统、神经系统以及心血管等都具有较大的危害[1]。因此,可吸入颗粒物含量上升的趋势必须要引起相关部门高度重视,应积极采取有效措施予以应对。

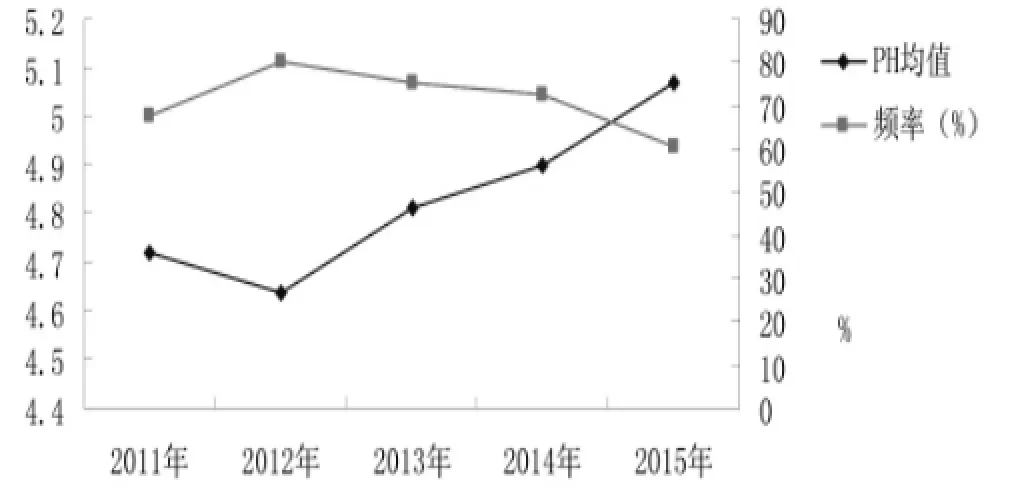

图3 2011~2015年上海市城市降水pH值变化情况

2.2城市降水

2015年上海市区降水pH年均值为5.07,较2011年的4.72上升了7.42%;酸雨的频率也由2011年的67.8%,下降到2015年的60.8%,下降了7%,年均下降了1.4%。全市酸雨污染总体呈下降趋势。

3 上海市大气污染防治对策

3.1推广使用清洁能源

加大煤炭等高污染能源减量替代工作,实现燃煤电厂脱硫、脱销,高效除尘、全负荷脱销等全覆盖,做好中小燃煤锅炉以及窑炉的清洁能源替代工作,坚决取缔经营性小茶炉、小炉灶等。对重点企业行业下达限期治理任务,并做好监督检查。

3.2加强交通领域大气污染防治

提高机动车排放标准,严格执行国五第二阶段机动车辆排放标准,扩大高污染车辆在市区内的限行范围,加大黄标车和老旧车辆的淘汰力度,全面淘汰全市剩余黄标车;加快全市公交柴油加装PDF改造工作;上海市作为港口型城市,积极推行“绿色港口”建设,推进码头岸电、港作机械以及干散货码头堆放周边环保治理。

3.3加大建设领域大气污染防治工作

鼓励开展绿色建筑和装配式建筑,积极推广建设工程颗粒物在线监测系统的应用,对现有混凝土搅拌站等做好绿色环保改造,加大市区周边露天石材加工企业整治。

3.4加强区域大气污染协调治理

大气污染治理具有复杂性、输入性等特点,上海市作为长三角区域大型城市,要积极推动长三角区域大气污染防治协作机制,定期召开协调会议,大力推进区域大气污染联防联控。

[1]董雪玲.大气可吸入颗粒物对环境和人体健康的影响[J].资源产业,2004,6(5):49-53.

[2]刘志强,陈纪玲.中国大气环境质量现状及趋势分析[J].电力环境保护,2007(1):23-25.

[3]韩昀峰,马民涛,宋凌艳.北京市近年来大气环境质量变化[J].环境与可持续发展,2009(6):4-6.

[4]耿雅妮.西安市大气环境质量现状分析与评价[J].河南科学, 2013(2):197-200.

[5]杨晓波.国内外环境空气质量标准对比分析[J].环保科技,2013(5):16-18.

章丹(1987—),女,硕士,主要从事环境影响评价工作。