辽东属国新论

——以东汉“北边”民族关系为视角

2016-11-24刘俊王海

刘俊王海

辽东属国新论

——以东汉“北边”民族关系为视角

刘俊王海

辽东属国是东汉处理东北亚民族关系的重要行政建置,也是宏观把控“北边”民族关系的重要组成部分。汉安帝永初年间,“羌胡反乱,残破并、凉”,国家将主要精力集中于平乱方面。在此背景下,维护东北边疆民族关系的稳定显得尤为重要,汉廷延续以往对乌桓等民族的物质招诱、安抚政策,进而设立辽东属国。属国“别领六城”,疆域较为辽阔,因而以东汉“北边”民族关系为视角,探讨辽东属国的设置、发展与作用等问题,或许会较以往的研究得出相对全面、准确的看法。

辽东属国 永初年间“北边”民族关系 六城“二虏”

辽东属国是汉代边疆史、民族史等领域的重要研究内容,已有的研究成果大致集中在以下三个方面:1.属国设置时间。王钟翰、陈连开在《战国秦汉辽东辽西郡县考略》一文中认为,属国设置于汉安帝时期。①而程妮娜《汉魏时期东北地区民族设置与治理》一文指出,目前没有确凿的证据表明辽东属国设置于安帝时期,因此不能排除光武帝时期设置的可能性。②2.属国称谓。张国庆《东汉“辽东属国”考略》认为,古“辽东”的地理范围远远超过辽西,“辽东”有九州之东的含义,使用“辽东属国”便是自然的事情。③3.属国的性质与作用。汪宇平先生认为,汉室可以充分运用辽东属国的战略地位,以侦察匈奴、鲜卑之动静,在汉与匈奴鲜卑之间成立缓冲地带,对维护东北地区的稳定,起到了尤为重要的作用。④

上述诸家的研究成果对后继研究者的指导作用不言而喻。对于东汉时期的东北亚地区而言,辽东属国是汉朝处理本地区民族关系的重要行政建制;而对于东汉时期的整个北方边疆来说,辽东属国又是汉帝国宏观把控“北边”民族关系的重要组成部分。因此,以东汉时期“北边”民族关系为视角探讨辽东属国的设置、发展与作用等一系列问题,或许会较以往的研究得出相对全面、准确的看法。

一、“羌胡反乱,残破并、凉”与辽东属国的设置

辽东属国的设置与汉安帝时期帝国“北边”宏观民族局势密不可分。永初年间,“北边”民族局势发生了巨变。此前业已归附、内迁的南匈奴和羌人掀起了接连不断的“叛乱”,帝国“北边”的并州、凉州等地深受其害。史载:

(永初三年)冬十月,南单于叛,围中郎将耿种于美稷……十一月遣行车骑将军何熙讨之。⑤

(永初四年)度辽将军梁谨、辽东太守耿夔讨破南单于于属国故城。⑥

与南匈奴的“叛乱”相比,羌人的大规模“叛乱”更让帝国疲于应付。范晔在《后汉书·乌桓鲜卑传》之“论”中说:“四夷之乱,其势互强矣。匈奴炽于隆汉,西羌猛于中兴。”⑦可见,羌乱对于“中兴”的东汉帝国的稳定形成了巨大的冲击。这种冲击在汉安帝时期达到了高潮。史载:

安帝永初元年夏,遣骑都尉王弘发金城、陇西、汉阳羌数百骑征西域,弘迫促发遣,群羌惧远屯不还,行至酒泉,多有散叛。于是勒姐、当煎大豪东岸等愈惊,遂同时奔溃。麻奴兄弟因此遂与种人俱西出塞。

先零别种滇零与钟羌诸种大为寇掠,断陇道。⑧

帝国派车骑将军邓鹭、征西将军任尚率军五万平定羌乱,但是汉军被羌击败,死伤惨重。不久“于是滇零等称天子于北地,招集武都、参狼、上郡、西河诸咋胡,众遂大盛,东犯赵、魏、南入益州,杀汉中太守董炳,遂寇抄三辅,断陇道”⑨以至“郡县畏缩,朝廷不能制”。永初三年(422)的羌乱席卷三辅大部分地区,并且扩大到赵、魏、益州等地,羌人甚至诛杀太守、自称“天子”。

总之,汉安帝时期,南匈奴和羌人的“叛乱”叠加到一起,严重威胁到东汉的统治,即所谓的“羌胡反乱,残破并、凉”。⑩

关于如何应对这种不利局面,东汉朝廷内部产生了分歧,有人主张放弃凉州,但是有识之士则主张保全凉州。虞诩认为:

凉州既弃,则以三辅为塞。三辅为塞,则园陵单外。此不可之甚者也。谚曰:“关西出将、关东出相”。观其习兵壮勇,实过余州。今羌胡所以不敢入据三辅,为心腹之害者,以凉州在后故也。其土人所以推锋执锐,无反顾之心也,为臣属于汉故也。若弃其境域,徒弃人庶,安土重迁,必生异志。如使豪雄相聚,席卷而东,虽贲、育为卒,太公为将,犹恐不足当御。⑪

傅燮指出:

今凉州天下要冲、国家屏障。高祖初兴……列置四郡,议者以为断匈奴右臂……士劲甲坚,因以为乱,此天下之至虑、社稷之深忧也。⑫

从以上汉朝官员的言论中分析,西北地区乃国家之屏障,天下之要冲,一旦有失便会危及社稷。凉州、三辅和首都洛阳三大区域在地理上是相邻的。凉州若有动乱,则会严重影响首都的安全。凉州、三辅一旦丢失,洛阳便会成为一座孤城,无险可守,帝国的统治也就岌岌可危了。今人从地缘政治的角度,对此也有类似的认识。⑬

东汉政府对于并、凉二州的管控关系到整个帝国的安稳,虽然军事平定“羌胡叛乱”肯定会耗费巨大的国力,但这却是必须的战略抉择。⑭不过,东汉时期的“北边”不仅包括地处帝国正北方和西北方的并、凉二州,还包括位于帝国东北部的幽州。因此,在采取军事平定“羌胡反乱”的战略抉择的背景下,维护帝国东北的稳定就显得尤为重要。但是,当时帝国东北的边疆态势也并不稳定。史载,“永初三年(109年)夏,渔阳乌桓与右北平胡千余寇代郡、上谷”。⑮

对于东汉政府而言,采取大规模军事征伐的方式,以应对东北边疆局势并非首选。进一步来说,与应对南匈奴和羌人的“叛乱”相比,帝国在东北采取的民族边疆政策有所不同,前者主要是以军事征服为主,后者则明显注重安抚。例如,东汉初年,名将臧宫、马武曾共同上疏警示:“今命将临塞,厚县购赏,喻告高句丽、乌桓、鲜卑攻其左,发河西四郡,天水、陇西羌胡击其右。如此,北虏之灭,不过数年。”⑯东汉后期人应劭认为:“鲜卑隔在漠北,犬羊为群,无君长之帅,庐落之居,而天性贪暴,不拘信义,故数犯障塞,且无宁岁。唯至互市,乃来靡服。苟欲中国珍货,非为畏威怀德。”⑰

东汉统治者主张通过“厚县购赏”、“互市”等方式,即利用华夏帝国雄厚的物质财力安抚、拉拢乌桓、鲜卑等东北亚民族,维护帝国东北边疆的安全。李大龙《两汉时期的边政与边吏》一书认为,东汉政府在东北的以夷制夷的策略,主要是以乌桓制鲜卑、以夫余制高句丽、以乌桓和鲜卑制匈奴等。这种以夷制夷的策略对于维护东汉王朝在东北的统治,产生了较为显著的作用。⑱

总之,在东汉统治者看来,帝国正北方、西北地区南匈奴和羌人的“叛乱”是“北边”首患,凉州断不可放弃。相比之下,乌桓、鲜卑对于东北边疆的寇掠不过是手足之癣,通过安抚、赏赐的方式便能解决。在永初年间的“北边”地域内,帝国将主要精力集中于武力解决南匈奴、羌人的“叛乱”问题上,对于东北边疆叛降不定、多有轻黠行为的乌桓等民族,自然更会延续以往的物质招诱、安抚的政策。“故邯乡,西部都尉,安帝时以为属国都尉”。此举一方面可安置、管理归附的乌桓等东北亚民族,另一方面,能够确保帝国集中力量处理凉、并等地南匈奴和羌人的“叛乱”。可见,辽东属国的设置和汉安帝时期的“北边”宏观民族关系,与帝国处理南匈奴、羌人民族问题和乌桓、鲜卑民族问题所采取的不同策略有着十分密切的关系。

二、辽东属国“别领六城”与鲜卑入寇

辽东属国的设置曾发挥过重要的历史作用。正如张国庆先生所论,其职能主要有两个方面:1.安置和管理归附的乌桓;2.与“度辽将军”和“护乌桓校尉”连成一线,共同护卫北方边郡,打击扰边寇郡之敌。⑲不过,在具体的历史进程中,辽东属国对帝国“北边”民族关系走向所产生的负面影响,同样不能被史学研究者所忽视。

《续汉书·郡国志》中记载:

辽东属国故邯乡,西部都尉,安帝时以为属国都尉,别领六城。雒阳东北三千二百六十里,昌辽故天辽,属辽西。宾徒故属辽西。徒和故属辽西。无虑有医无虑山,险渎。房。⑳

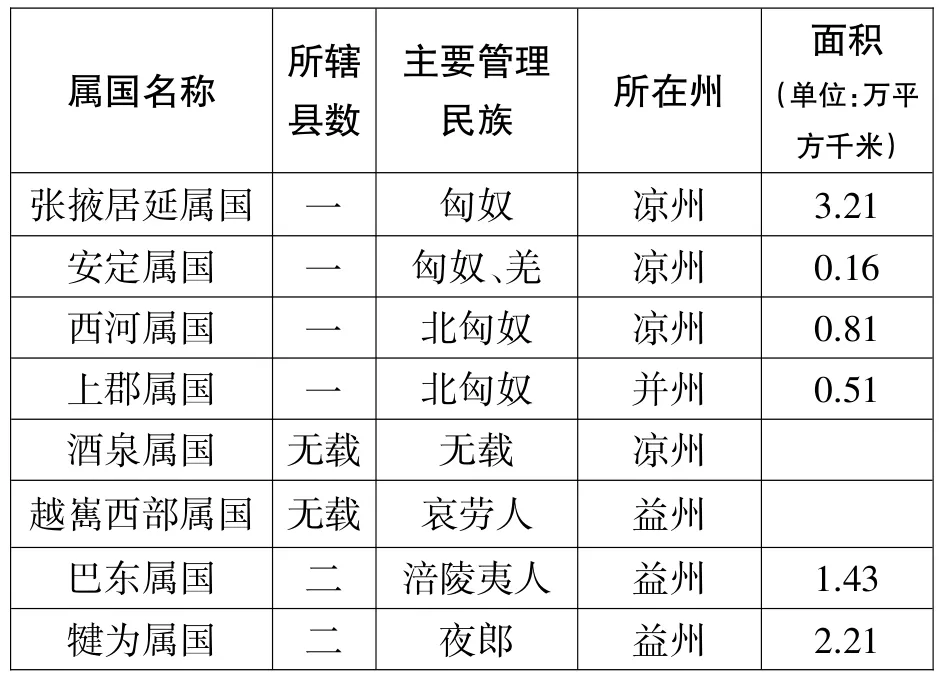

《中国历史地图集》标示,昌辽、宾徒、徒河三县和无虑、险渎、房三县分别位于今辽西、辽南的近海地带,即今医巫闾山脉西、东两侧的大小凌河、辽河下游流域。㉑东汉时期,帝国曾在边疆地区设置过为数不少的属国。

表1.东汉属国情况比较表㉒

广汉属国蜀郡属国张掖属国辽东属国三四 五 六羌、氐牦牛夷、羌匈奴、羌、义渠乌桓、鲜卑益州益州凉州幽州1.44 1.72 3.08 1.59

据上表可见,“别领六城”的辽东属国是一众属国中辖县数量最多的。同时,辽东属国的疆域大致有1.59万平方千米,虽然总面积在一众属国中并不突出,但是若比较诸属国境域内的县邑密度的话,辽东属国则位于前列。这或许是东汉帝国优待以乌桓为代表的东北亚民族的一个具体表现。

医巫闾山两侧有适宜乌桓等民族发展的地域生态环境,或许是东汉帝国给予乌桓人的更大的优待。众所周知,乌桓出自东胡族系。据考,东胡很可能和夏商时期的土方、春秋时期的屠何有关。㉓在土方、屠何、东胡社会中,游牧无疑占有重要的地位,而医巫闾山西侧的大小凌河流域便是其重要的活动地区。㉔东汉政府将乌桓安置在其祖先曾经生活过的地域内,不仅照顾了乌桓的民族感情,更是有利于利用当地适宜的生态环境,保留乌桓民族原有的生产生活方式,“依其俗而治之”的用意。

对于医巫闾山东侧的广大地区而言,虽然自史前时期便存在下辽河平原“辽泽”,不利于人类的生产生活和交通往来,㉕但是,医巫闾山东麓的确是适宜游牧活动的。例如,明代著名的广宁马市便设立在今医巫闾山东麓的北镇市境内,是明代最重要的战马来源地之一,女真、蒙古等民族也在此交易马匹。广宁马市一直持续二百多年。㉖再如,清代著名的官马场——大凌河马场,也有分布在今医巫闾山东麓者。㉗而直至清代前期,下辽河平原“辽泽”依旧存在着。两汉政府曾在医巫闾山东麓设置无虑县,是辽东郡西部都尉治所和辽东属国都尉治所。《中国历史地图集》将该县标定在今北镇市以南。既然是属国的政治中心区域,无虑县一带应该是适宜包括游牧民族在内的人类活动的区域。

对于东汉政府而言,以乌桓人为主的辽东属国军队(骑兵)是维护东北边疆稳定的重要力量。例如,顺帝永建二年(127),时辽东鲜卑六千余骑亦寇辽东玄菟,乌桓校尉耿晔发缘边诸郡兵及乌桓率众王出塞击之,斩首数百级,大获其牲口牛马什物,鲜卑乃率种众3万人诣辽东乞降。㉘

从“辽东鲜卑”称谓及其入寇的地点来看,“缘边诸郡兵”和“乌桓率众王”的部队有可能来自辽东属国。姜娜根据其他属国的人口与军队数量比,得出辽东属国的军队数量在5000左右,甚至更多。㉙而要供养这支至少5000人的骑兵部队,还要满足5000多士兵之外归附的乌桓部众的生产生活需要,势必需要面积更为广阔的牧场。在此背景下,位于医巫闾山东西两侧而“别领六城”、面积较为广阔、适宜游牧的辽东属国,无疑能够满足上述需求。不过,在汉帝国力量衰微之时,辽东属国的乌桓骑兵很可能成为威胁边疆稳定的不利因素。例如,东汉末年的“三郡乌丸”便曾造成帝国东北边疆局势的混乱。

在东汉末年之前,对帝国东北边疆造成最大威胁的并非乌桓,而是鲜卑。光武帝时:

乌桓或愿留宿卫,于是封其渠帅为侯王君长者八十一人,皆居塞内,布于缘边诸郡,令招来种人,给其衣食,遂为汉侦侯,助击匈奴、鲜卑。㉚

东汉政府采取“以夷制夷”的民族策略,利用内附的乌桓人“助击匈奴、鲜卑”。虽然护乌桓校尉“并领鲜卑,赏赐质子,岁时互市”,甚至在安帝时期也曾出现“令(鲜卑大人燕荔阳)止乌桓校尉所居宁城下,通互市,因筑南北两部质馆。鲜卑邑落百二十部,各遣入质”的情况,㉛但是就总体而言,鲜卑并未如同乌桓那般,可以“合法地”大规模“入居塞内”。这就使得鲜卑不能像乌桓那样享有塞内的优质牧场,并且方便获得塞内丰富的、有助于生产生活的其他物质资源。特别是当和帝时期,“北单于逃走,鲜卑因此转徙据其地。匈奴余种留者尚有十万余落,皆自号鲜卑,鲜卑由此转盛”㉜之后,鲜卑民族发展的需求与自然资源供给之间的矛盾无疑更加突出。“明章二世,保塞无事”的情况,自此发生了变化。入寇汉帝国边郡成为鲜卑满足自身发展需求的重要手段。

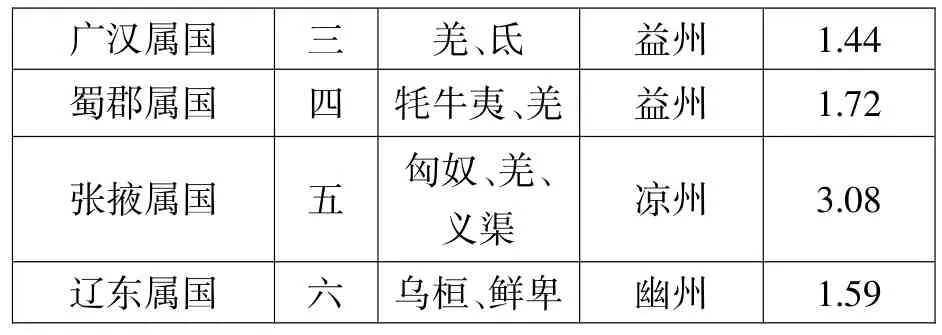

纵观正史有关鲜卑入寇东汉“北边”各郡国的记载,幽、并二州下辖郡国可谓是主要的入寇对象。

表2.东汉时期(97-181)鲜卑入寇幽、并二州各郡国次数统计表㉝

表中的统计结果显示,鲜卑对于辽东属国的入寇次数相对较多,共有4次,仅次于代郡的5次和辽东郡的6次。鲜卑对于辽东属国、代郡等地的高频次入寇,似乎说明这些地区能够为其民族社会发展提供相对较丰富的物质资源。鲜卑4次入寇辽东属国的具体记载如下:

元初二年秋,辽东鲜卑围无虑县,州郡合兵,固保清野,鲜卑无所得。复攻扶黎营,杀长吏。㉞

(阳嘉元年冬)鲜卑后寇辽东属国,于是耿晔乃移屯辽东无虑城据之。㉟

(延熹)六年夏,千余骑寇辽东属国。㊱

(灵帝时)瓒以孝廉为郎,除辽东属国长史。尝从数十骑出行塞,见鲜卑数百骑,瓒乃退入空亭中……瓒乃自持矛,两头施刃,驰出刺胡,杀伤数十人,亦亡其从骑半,遂得免。鲜卑惩艾,后不敢复入塞。㊲

无虑县乃属国都尉治所,是属国的中心城市。面对元初二年秋天的鲜卑之“围”,汉政府采取了“固保清野”的对策。关于清野,章怀太子注释说:“谓收敛积聚,不令寇得之也。”看来,鲜卑此次入寇的主要目的应该是掠夺无虑县一带散放在野的物资。行动扑空之后,鲜卑将目光转向“扶黎营”,“攻杀长吏”。章怀太子注曰:“扶黎县,属辽东属国,故城在今营州东(南)。”入寇地点由医巫闾山以东转向医巫闾山以西。面对阳嘉元年冬天的入寇,乌桓校尉耿晔“移屯辽东无虑城据之”,这似乎也表明无虑一带可能是鲜卑入寇的主要目标。

以无虑为中心的属国地区,既有汉族边民的农耕积聚、什器财物,也有大量的乌桓等内附的民族游牧资产,可以满足塞外鲜卑民族发展的多方面的需求,成为其入寇的主要对象的原因。

三、辽东属国与“二虏首施,鲠我北垂”

范晔在《后汉书·乌桓鲜卑列传》“赞”中曰:“二虏首施,鲠我北垂。道畅则驯,时薄先离”㊳,“二虏”指的便是鲜卑和乌桓。

自汉和帝时期开始,鲜卑入寇见于史载,安、顺诸帝在位时,鲜卑的抄掠之势日渐炽盛。至桓帝时期,在著名首领檀石槐的统领下,鲜卑进入了民族历史发展上的的一个鼎盛时期。

乃自分其地为三部:从右北平以东至辽东,接夫余、濊貊二十余邑为东部,从右北平以西至上谷十余邑为中部,从上谷以西至敦煌、乌孙二十余邑为西部。各置大人主领之,皆属檀石槐。㊴

社会组织的进步与完善无疑会加深鲜卑入寇的程度。

辽东属国正对应檀石槐划分的鲜卑“东部”。从考古资料来看,东汉属国社会的物质文化发展水平较高。例如,锦县右为乡(今凌海市右卫镇)西网汉墓,为长方形单室劵顶砖室墓,夫妻合葬,随葬罐、盘、耳杯、盆、井、水斗、灶、釜、甑、奁、案等陶器,另有规矩铜镜、五铢钱、琉璃耳珰等㊵,据研究,该墓的年代至早在东汉中期以后。㊶再如,锦县右卫乡昌盛村石椁墓随葬品较丰富,为多墓室的殉人夫妇合葬墓,南棺的室内随葬有“位至三公”双凤纹铜镜1面、银发钗1件、银指环1枚、“货布”2枚,北棺室内随葬的有四乳钉双凤纹铜镜1面,银发钗2件,置于黑色漆盒内的铁镜1面。㊷据考证,该墓的年代在汉末至西晋,墓主很有可能不是汉族,而是内附的乌桓或鲜卑。㊸上述两例墓葬的年代,均在属国设置之后,而埋葬地点都位于今锦州地区,属于辽东属国所辖的徒和县或无虑县。西网汉墓很可能反映了属国境内普通汉族民众较为殷实的物质生活面貌。昌盛石椁墓主人应该是内附属国的异族统治阶层,随葬的铜镜、银器等应该是其生前财富拥有的象征。

辽东属国相对殷实的社会物质财富,势必引起塞外鲜卑的觊觎。据研究,檀石槐统治各部期间,鲜卑的入寇模式发生了明显的改变。此前的入寇多发生在秋季,即游牧人群在传统上劫掠定居人群聚落的季节,而之后的入寇多在夏、冬两季。这表明鲜卑已统辖在类似“国家”的政治组织下,其入寇是“战略性”的军事行动,得以不依循(或可以违反)游牧季节节奏。㊹“表2”有关鲜卑对属国的4次入寇,有2次便发生在冬、夏二季。这或许暗示着属国物质财富对于鲜卑的极大诱惑。

在与帝国边疆社会的频繁交往中,鲜卑民族物质文化取得了进步,文献对此有所论述。㊺这在关于鲜卑的考古发现中有着十分明显的反映。例如,在今内蒙古东部赤峰地区巴林左旗南杨家营子、㊻通辽地区科左中旗六家子㊼发现了公元2、3世纪的典型鲜卑墓葬。有的研究者将其归入内蒙古地区发现的鲜卑墓葬的“东部南区”之中,认为该区墓葬的共同点有“骨器大量减少,仅有骨镞、纺轮和弓弥等几种器物。铁器大量出现,有铁刀、环、镞、斧、剑及甲片等。金银器出土很多……铜器也大量出现……”㊽铁器在鲜卑生产生活中的大量出现,很可能与其和汉朝边疆地区的频繁接触有关,即汉朝史学家所谓的“唯至互市,乃来靡服……以物买铁”,“关塞不严,禁网多漏,精金良铁,皆为贼有”。南杨家营子、六家子位于西拉木伦河、西辽河流域,辽东属国就在河南不远之地,不排除上述铁器通过寇掠、互市等方式由属国等地进入塞内外鲜卑社会的可能。来自属国等地的物质资源和先进文化势必改变鲜卑的社会面貌,檀石槐主导的鲜卑部落联盟的建立或许便得益于此,中原史书所记载“鲜卑既累杀郡守,胆意转盛,控弦数万骑”,“灵帝立,幽、并、凉三州缘边诸郡无岁不被鲜卑寇抄,杀略不可胜数”,“缘边莫不被毒”㊾,自然成为东汉“北边”态势之因应。

灵帝“光和中檀石槐死”,其子孙统治时期,鲜卑“众畔者半”、“众遂离散”,对帝国“北边”的威胁大减。但是,灵、献二帝统治时期,乌桓继鲜卑而迅速崛起,成为扰乱帝国“北边”局势的新力量,其中以所谓“三郡乌丸”为代表。史载:

(中平四年)中山太守张纯叛入丘力居众中,自号弥天安定王,为三郡乌丸元帅,寇略青、徐、幽、冀四州,杀略吏民。㊿

会袁绍兼河北,乃抚有三郡乌丸,宠其名王而收其精骑。

是月(建安十年春正月),袁熙大将焦触、张南等叛攻熙、尚。熙、尚奔三郡乌丸……三郡乌丸攻鲜于辅于犷平……三郡乌丸承天下乱,破幽州,略有汉民合十余万户。

(建安)十二年,太祖征三郡乌丸,屠柳城。

据方北辰先生考证,“三郡乌丸”之“三郡”当指辽东属国、辽西郡和右北平郡。看来,属国所辖的乌桓人竟成为帝国北方局势的一大乱源。史载:

汉末,辽西乌丸大人丘力居,众五千余落,上谷乌丸大人难楼,众九千余落,各称王,而辽东属国乌丸大人苏仆延,众千余落,自称峭王。右北平乌丸大人乌延,众八百余落,自称汗鲁王,皆有计策勇健。

王明珂先生曾研究乌桓、鲜卑的部落社会,认为所谓“落”乃“帐落”,由3至5帐组成,主要是一个家庭或有亲属关系的几个家户。若以1帐出1骑士计,每“落”可以出骑士3至5名。统辖“众千余落”的辽东属国乌丸大人苏仆延,大约可以组建一支3至5千或更多人数的骑兵部队。这与江娜关于辽东属国兵数量的推论大体相符。在联合张纯叛乱势力“寇青、徐、幽、冀四州,杀略吏民”,帮助袁绍击破公孙瓒、扩大割据势力,与袁氏余部联合“破幽州,略有汉民十万余户”,和对抗“曹操自征”等影响北方局势走向的重大事件中,属国乌桓兵起到的作用不容忽视。

此外,属国地跨辽东、辽西,特殊的地理位置便于联合叛乱势力与外界的联系。在曹操阵斩蹋顿、“屠柳城”后,“速仆丸、楼班、乌延等走辽东,辽东悉斩,传送其首”。“速附丸”、“速仆丸”、“苏仆延”当指同一个人,即“辽东属国乌丸大人”、“辽东单于”。败于曹操后,袁氏、乌桓残余势力“走辽东”,企图依靠“恃远不服”、割据辽东的公孙氏政权负隅顽抗。虽然他们最终落得了“斩送之”的下场,但是辽东属国在这股叛乱势力退却辽东时的桥梁作用亦不应忽视。

综上所述,从宏观的“北边”民族关系视角来看,汉安帝改“辽东西部都尉”为“辽东属国”,目的不仅在于安置、管理归附的乌桓等东北亚民族,更有确保帝国集中力量处理并、凉等地南匈奴和羌人“叛乱”的用意。属国“别领六城”,辖有医巫闾山东西两侧今辽南、辽西近海地带,地域较为广阔、宜农宜牧,物质资源相对丰富。这既造成内附乌桓势力的发展与壮大,同时引来塞外鲜卑高频次的入寇,其与“灵献之间,二虏迭盛”,“鲠我北垂”之间的关系值得关注。曹魏正始五年(244)九月,“鲜卑内附,置辽东属国、立昌黎县以居之”。鲜卑成为属国境内新的主导民族,为日后“三燕政权”雄起于中国北方打下根基。

[注 释]

① 王钟翰、陈连开:《战国秦汉辽东辽西郡县考察》,《社会科学辑刊》1979年第4期。

② 程妮娜:《汉魏时期东北地区的民族设置与治理》,《北方文物》2001年第4期。

③⑲ 张国庆:《东汉“辽东属国”考略》,《历史教学》1990年第2期

④ 汪宇平:《东北边防形势论》,北京:中外时事研究出版社,1946年,第4页。

⑤⑥《后汉书》卷5《安帝纪》,北京:中华书局,1965年,第0213页,第0214页。

⑦⑮㉘㉚㉛㉜㉞㉟㊱㊴㊾《后汉书》卷90《乌桓鲜卑列传》,北京:中华书局,1965年,第2994页,第2983页,第2988页,第2982页,第2986页,第2986页,第2986页,第2988页,第2989页,第2989-2990页,第2988、2990、2994页。

⑧⑨《后汉书》卷87《西羌传》,北京:中华书局,1965年,第2886页,第2886页。

⑩⑪《后汉书》卷58《虞诩传》,北京:中华书局,1965年,第1866页,第1866页。

⑫《后汉书》卷58《傅燮传》,北京:中华书局,1965年,第1875页。此外,东汉末年人士王符在谈到凉州问题时认为:“地无边,无边亡国。是故失凉,则三辅为边;三辅入内,则弘农为边;弘农入内,则洛阳为边。推以此相况,虽尽东海犹有边也。”(王符著、汪继培笺:《潜夫论·救边》,北京:中华书局,1985年,第248页。)

⑬ 童恩正先生认为,中国从远古时代就存在一条从东北至西南的边地半月形文化传播带,这一地带内的文化具有很大的相似性。对中原王朝来说,若要控制这一半月形地区,阻止周边各游牧部落的联合,消除他们对中原王朝的威胁,最有效的战略措施就是控制半月形地区的中间地带,即是河西走廊一线。所以,西汉时期汉武帝设置河西四郡的目的就是为了实现断匈奴右臂,阻隔羌胡联合,控制半月形地区这一战略目标。东汉王朝同样也面临着活动在这一半月形地带游牧部落的威胁,东汉时期,西羌与匈奴、鲜卑等部落时常联合起来劫掠中原地区。在此情形下,控制西北地区,及时平息羌人叛乱,防止羌人与匈奴、鲜卑联合入寇,阻止游牧部落实力膨胀,就成为东汉王朝首要解决的问题之一。(《试论我国从东北到西南的半月形文化传播带》,《文物出版社成立三十周年纪念——文物与考古论文集》,北京:文物出版社,1986年,第17-43页)这种近现代民族地理学方面的观点或许可以成为东汉时期反对放弃凉州政论的一个注解。

⑭ 史载“自羌叛十余年间,兵连师老,不暂宁息。军旅之费,转运委输,用二百四十余亿,府帑空竭。延及内郡,边民死者不可胜数,并凉二州遂至虚耗。”(《后汉书》卷87《西羌传》,北京:中华书局,1965年,第2891页)。

⑯《后汉书》卷18《臧宫传》,北京:中华书局,1965年,第695页。

⑰《后汉书》卷48《应奉传附子劭传》,北京:中华书局,1965年,第1609页。

⑱ 李大龙:《两汉的时期的边政与边吏》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,1998年,第 80-83页。

⑳《后汉书》卷113《郡国五》,北京:中华书局,1965年,第3530页。

㉑ 谭其骧:《中国历史地图集(第二册)》,《秦·两汉·东汉时期》,北京:中国地图出版社,1982年,第61-62页。

㉒ 图表资源来源于《后汉书》,中华书局,1965年,其中面积一栏依据其现在大概位置估算。

㉓ 金岳:《东胡源于土方考》,《民族研究》1987年第3期。

㉔ 两汉时期,帝国曾在医巫闾山西侧设置徒河县。《中国历史地图集》第二册《秦·西汉·东汉时期》之“幽州刺史部”将其定点在今锦州市。不过也有学者(如王绵厚先生)认为,葫芦岛邰集屯小荒地古城遗址应该与先秦时期的屠何族、汉代的徒河县有关。无论如何,汉代徒河县的设置很可能与此前屠何族在辽西滨海地带的活动有关。

㉕ 肖忠纯:《古代文献中的“辽泽”地理范围及下辽河平原辽泽的特点、成因分析》,《北方文物》2010年第3期。

㉖ 具体内容可参见陈祺《明代辽东马市及其历史影响》,《东北师范大学学报(哲学社会科学版)》1987年第1期;余同元:《明代马市市场考》,《民族研究》1998年第1期;姚继荣:《明代辽东马市述论》,《辽宁师范大学学报》1998年第4期等。

㉗ 具体内容可参见王革生《“盛京三大牧场”考》,《北方文物》1986年第4期;王颖超:《清代东北马政探析》,《满族研究》2007年第2期;张士尊:《清代盛京大凌河马场兴废研究》,《东北师范大学学报(哲学社会科学版)》2011年第4期。

㉙ 江娜:《汉代属国兵数量问题浅析》,《史学月刊》2012年第6期。王颖超在《清代东北马政探析》(《满族研究》2007年第2期)一文中指出,“康熙二年(1663),清政府明令划定大凌河牧场,计东西长90里,南北宽60里不等,占地17 900多顷。几经裁选,大凌河牧场长期大体上保持着骟马十群,骡马二十四群,共计13 600匹”。清代大凌河牧场1万多马匹的饲养量,或许可以作为江娜推论的汉代“辽东属国的军队数量在5000左右,甚至更多”的一个佐证(属国军队当以归附民族的骑兵为主,“5000左右,甚至更多”的军队数量,至少要求不少于军队人数的马匹数量作保证。而乌桓等民族日常生产生活所需马匹的数量尚未计算在内)。

㉝ 和帝永元九年(97),“辽东鲜卑攻肥如县”,拉开了鲜卑长期寇略帝国边疆的历史序幕。灵帝光和四年(181)“鲜卑寇幽、并二州”为史籍所见鲜卑寇略汉之边郡的结束。在本表统计次数中,剔除较为宽泛的地点,如“鲜卑寇幽州”,“鲜卑寇三边”等,对于比较具体的寇略地点,如“鲜卑入马城”,归入到其所在的郡(如上谷郡)。图表的资料来源于《后汉书》、《三国志》。

㊲《三国志》卷8《魏书·公孙瓒传》,北京:中华书局,1965年,第239页。

㊳《后汉书·乌桓鲜卑列传》中“论”曰:“汉灵献之间,二虏迭盛,石槐骁猛,尽有单于之地,蹋顿凶桀,公据辽西之土。其陵跨中国,终患生人者,靡世而宁焉。”

㊵ 傅俊山:《辽宁西网汉墓发掘报告》,《辽宁文物》1997年第2期。

㊶ 郑君雷:《辽宁锦县昌盛石椁墓于辽东属国》,《北方文物》1997年第2期。

㊷ 傅俊山:《辽宁锦县右卫乡昌盛汉墓清理简报》,《北方文物》1987年第4期。

㊸ 郑君雷:《辽宁锦县昌盛石椁墓与辽东属国》,《北方文物》1997年第2期。

㊺ 鲜卑民族社会进步的途径,并不限于对帝国边疆的入寇,还包括互市、受赏等方式。例如,汉灵帝时,应劭曾说:“鲜卑隔在漠北,犬羊为群,无君长之帅,庐落之居,而天性贪暴,不拘信义,故数犯障塞,且无宁岁。唯至互市,乃来靡服。苟欲中国珍货,非为畏威怀德。计获事足,旋踵为害……得赏既多,不肯去,复欲以物买铁。边将不听,便取缣帛聚欲烧之。边将恐怖,畏其反叛,辞谢抚顺,无敢拒违。”(《后汉书》卷48《应劭传》,第1609-1610页。)时人蔡邕也在上疏中说:“自匈奴遁逃,鲜卑强盛,据其故地,称兵十万,才力劲健,意智益生。加以关塞不严,禁网多漏,精金良铁,皆为贼有;汉人逋逃,为之谋生,兵利马。

㊻ 中国科学院考古研究所内蒙古工作队:《内蒙古巴林左旗南杨家营子的遗址和墓葬》,《考古》1964年第1期。

㊼ 张柏忠:《内蒙古科左中旗六家子鲜卑墓葬》,《考古》1989年第5期。

㊽ 魏坚主编:《内蒙古地区鲜卑墓葬的发现与研究》,北京:科学出版社,2004年,第238页。

㊿《三国志》卷30《魏书·乌丸传》,北京:中华书局,1965年,第834页。《后汉书》卷90《乌桓鲜卑列传》曰:“前中山太守张纯畔,入丘力居众中,自号弥天安定王,遂为诸郡乌桓元帅,寇掠青、徐、幽、冀四洲”。

责任编辑:赵 欣

K242

A

1009-5241(2016)05-0018-08

刘 俊 渤海大学政治与历史学院硕士研究生 辽宁 锦州 121013王 海 渤海大学政治与历史学院讲师 史学博士 辽宁 锦州 121013。

国家社会科学基金青年项目(16CZS024)辽宁省社会科学规划基金项目(L15BZS004)