以书入画

2016-11-23梅墨生

□梅墨生

以书入画

□梅墨生

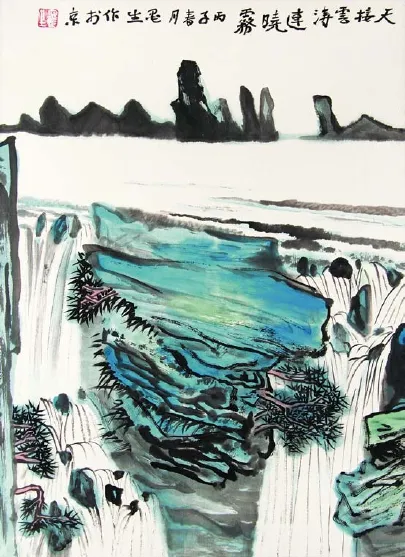

《云涛晓雾》 梅墨生

以书入画的命题已很悠久,至少从元代赵孟頫已开其端。此命题是敏感问题,是老问题,恐难引人兴致。

任何人都知道“书”与“画”是两种艺术,不是一回事儿。而且,当我们自明清后逐渐接触了外部世界,又知道了外国没有书法这门艺术。在西风东渐的20世纪以来,很多人就更觉得二者不应被扯在一起,此种观点在20世纪80年代后西风烈的背景中就更甚嚣尘上了。

历史地看,自文人介入绘画以后,书写性确实渗透到了绘画中,而形成了成熟的笔墨概念。把书与画二者合一,或者是在绘画中追求书法味道,可以说这是中国人的一个别出心裁的大发明。它多少都有点歪打正着的意思。因此,在深受西方文化浸染的今人看来,这种介入有取代之嫌,很不专业也不本体。于是,文人画罪大恶极、逸笔草草,就是不会造型等论蜂起,仿佛中国画不科学就足以剥夺其生存之权利。此现象在20世纪50年代表现到家了,到80年代倒是不正面批判了,而是用大炒“现代水墨”“水墨现代化”“抽象水墨”等时髦货的方式弃传统如敝屣,视书画相通的中国画为陈旧过时——愈快扔掉愈先进。

果真书法入画的国画就毫无价值吗?上述毫无笔法、笔意、笔味、笔趣、笔墨的“现代水墨”就真的美不胜收吗?这种反叛传统的观点并非没有背景,它是与大的社会文化气候相一致的。传统也并非不可置疑,传统中有许多不好的东西都可以弃之不顾。如男人梳辫子女子裹足之类。问题是“以书入画”到底是不是糟粕?

我的看法正相反,我们的绘画正是因为有了这种特点才显独到的。而且,这种以书入画理论的出现要大大滞后于这种绘画实践。

唐李贤墓壁画已如;魏晋部分敦煌壁画亦如此;魏晋砖画如此;汉马王堆帛画如此;战国楚墓画如此。显然,此种表现方法并非元明清文人之首创,而是历史悠久其来有自,后世文人更加强调它而已。

当年傅抱石说中国画在世界艺林可以摇而摆将过去,是肯定包涵了表现和审美因素的。

以书入画是不是增加了欣赏元素?以书入画是不是增加了表现趣味?书法艺术是不是所谓抽象性艺术?回答都是肯定的。既然如此,以书入画是不是提升并纯化了中国画的表现层次和品质?那些口口声声叫喊国画现代化和抽象化的人士,为什么反对将书法这一抽象性极强的艺术渗透进绘画呢?自书法入画潮流兴起后,历代大师们代有佳构,不断有“书画相融”之作出现,蔚成大观。连现代派理论家都认同的黄宾虹暮年作品,不正是非常“抽象性”的吗?不正是书法性的线条表现吗?

正是书法,改变并强化了绘画中的“艺术形象”以及“线条性质”。在以书写修正描画的表现方式过程中,先贤历历而后来大成者为黄宾虹。他甚至公开提倡“画诀通于书诀”“画法即书法”!这个振聋发聩的论点值得深思。在高唱“移植论”的今人来看,此说是落后还是超前?

因为书法笔法的起讫分明转合交待,书作超越了字体而成为书体书势——升华了汉字的美。将此因素注入绘画才使再现的描绘有了意味——超越了通常的绘形状物而赋予形之外的含义,多么了不起的发现与创造!中国人的智慧显现!它不但不落后、不土,而是先进且纯粹而超然之极!试看八大山人的笔法所赋予他画中荷茎的圆浑空灵,不正是其书法特征的呈现?而那画上的种种物象,如若去掉其书法笔意的因素,我们一定觉得意味索然了吧。岂止八大山人的画如此,几乎整个中国绘画的历史也大体如此。书写意味进入绘画之后的中国画更加丰富多彩,我们因此感受到了绘画的“民族性格”——这一性格显现直接渊源于汉字这一文化之母,同时,也渊源于书法这一文化之根。

因秉承此母此根,中国画才具有“线”的鲜活表现力。中国书法的点画表现赋予了书写者“心性”,所谓“书者如也”。那么,绘画借鉴或强化了书写性后,“线”性也向画者的心性靠近了,所画“物皆着我之色彩”——表现因素得以强化,“当风”“出水”各成其体,其彰显的正是画者的“品”味与“格”调。中国传统学术之核心,正在于“尽性致命”。可见,书画之通乃传统学理之深契,于此之辩非仅斤斤于画法之末也。

再以齐白石之画为例,其为万花写照、为百鸟传神之作,均因一笔一画之勾写而生动稚拙,画(写)意盎然,耐人寻味。在此斗胆一言:国画之味就在毛笔之运用中得(当然还有其他因素),写味愈足,味道愈浓。不知此不足以言中国画也。如京剧唱腔,必有抑扬顿挫且有味道,白话唱念是话剧表演不是京剧,也有观赏性,味已不同。如今国画“写”(书法性)意寡矣、淡矣,因为,今人书法功夫欠缺久矣、甚矣。

《双松平远图》 元·赵孟頫