翰墨烟云

2016-11-22邹典飞

翰墨烟云

满野,回首永和年。”③1927年之前,林宰平在旧京基本上为一政坛人物,任职于司法部,与梁启超、熊希龄、林长民、余绍宋、蔡锷、黄远生、蹇季常、蒋百里过从较多,其政治思想受梁启超影响较深,但并不热衷于政治,司法总长林长民曾力邀林宰平出任次长一职,为其婉拒。后专心任教于国立法政学校。1917年,梁启超退出政坛,全身心投入著述之中,林宰平亦受其影响。1919年,林宰平之友黄远生被刺,林先生为其手编《远生遗著》加以纪念。蔡锷病殁后,梁启超创办“松社”,于北海公园快雪堂创办松坡图书馆,林宰平一度曾主持其事。1927年,梁启超欲重返政坛,组党预政,但受到友人蹇季常、林宰平、丁在君等的反对,梁启超感诸君谏言之诚,直至去世未参与政治活动。同年,林宰平受聘至清华研究院授课,约年底辞去司法部司长一职。1929年,梁启超逝世,林宰平克尽朋友之道,参与梁启超丧事,并受梁氏后人委托编纂《饮冰室合集》。同年,清华国学研究院师生集资共立“海宁王静安先生纪念碑”,此碑由陈寅恪撰文,林宰平书丹,马衡撰额,梁思成拟式,至今此碑仍矗立于清华园中。林宰平的前半生以政坛人物身份活跃于旧京,政务之余,参与了北京地区的许多文人雅集。如1913年北京万牲园修禊,1917年积水潭高庙修禊④等。1915年成立宣南画社⑤后,林亦参加活动,可见其乃旧京文化界一位相对活跃的人物。

海宁王静安先生纪念碑

1927年,林宰平脱离政坛后,专心从事学术研究。日本侵华时期,华北沦陷,他举家避居天津租界,直至抗战胜利。林宰平学贯中西,旧学功底极其深厚,于哲学、儒学、佛学、政法、博物馆学、金石、诗文、书画均有较深的涉猎。其成就可从学者沈从文、陈兼与、金岳霖、张中行、吴小如等学者的回忆中寻得一鳞半爪。沈从文回忆林先生云:“他做学问极谨严、认真、踏实、虚心,涵容广大而能由博返约。处世为人则正直、明朗、谦和、俭朴、淳厚、热情。”⑥陈兼与誉先生云:“先生的学术、文章、品格,一代完人,实国家的元气,学者的楷模。”⑦金岳霖评先生云:“林宰平先生是一个了不起的中国读书人,我认为他是一个我唯一遇见的儒者或儒人。他非常之和蔼可亲,我虽然见过他严峻,可从来没有见过恶言厉色。”⑧张中行回忆先生道:“因为先入为主之见,他是致力于西学的,不料对于中国旧学竟这样精通。这所谓精,所谓通,单是由文字也可以看出来,就是说,那时地道的文言,简练而典雅,不像有些人,新旧不能界限分明,用文言写,难免搀入不见于文言的成份,使人念起来感到味道不对。再其后,我认识人渐多,才知道林先生不只饱学,而且是多才多艺。他通晓中国旧学的各个方面,诗文书画,尤其哲学,造诣都很深。他不轻易写作,但是由他传世的星星点点的作品看,比如《稼轩词疏证序》,就会知道他不只精通词学,而且精通中国文学和中国学术思想。”⑨而名儒熊十力亦视林宰平为平生知己,晚年曾叹云:“余与宰平及梁漱溟同寓旧京,无有暌违三日不相晤者。每晤,宰平辄诘难横生,余亦纵横应对,时或啸声出户外。漱溟默默寡言,间解纷难,片言扼要……余与宰平交最笃。知宰平者,宜无过于余;知余者,宜无过宰平。”⑩在时人眼中,林宰平为一代通人,他思想开明,于新旧之学均有很深的研究,其前半生从政,经历一波三折,混迹于清末民初官场之中,却能独善其身,保持文人操守。且林宰平致力于西学,五四运动前后,由范源濂支持,国内知识分子组成“尚志学会”,翻译介绍欧美新学术著作,林宰平即负责整理编辑工作,对于世界文化思想的输入是有功的。1919年美国哲学家杜威、1920年英国哲学家罗素、1922年印度哲学家泰戈尔来华演讲,林先生都参与其中。而林宰平的另一贡献在于常年留心于学人年谱的收集,曾购藏学人年谱三百余种,后捐赠于科学图书馆。居闲时,他究心佛理,专研于“唯识”“因明”之学。他还工于诗,初学刘禹锡,中年喜白居易,而所作诗气格似陈与义,亦能仿杨万里体,著有《北云集》。

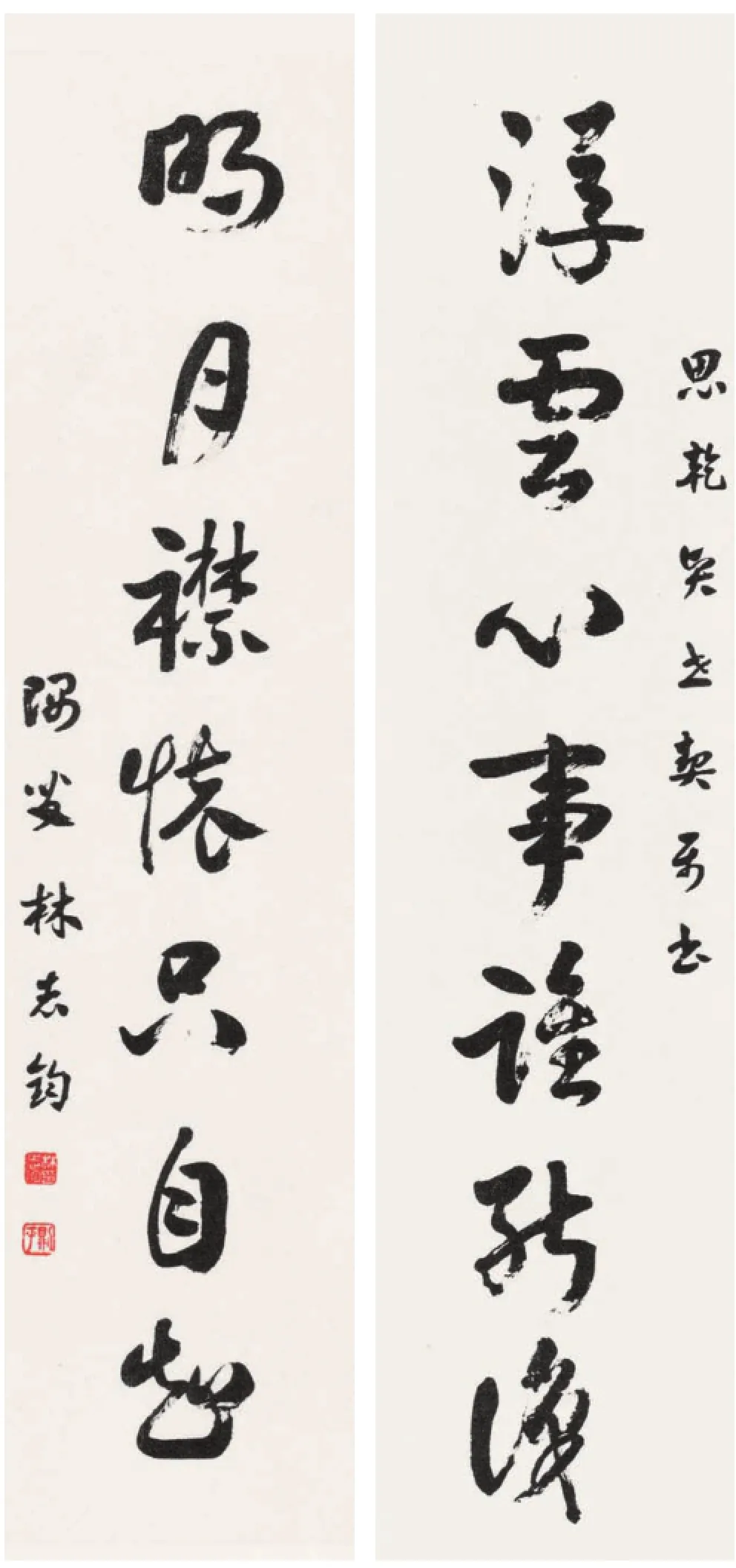

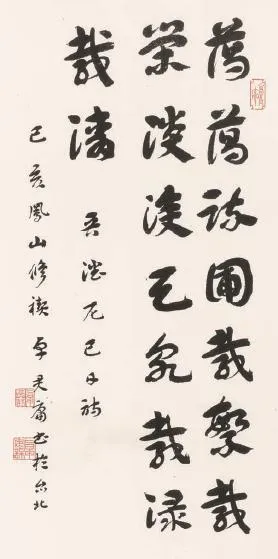

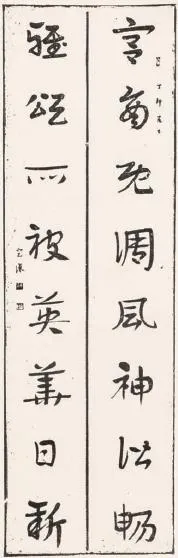

林宰平 行草七言联

林宰平 行楷书横幅

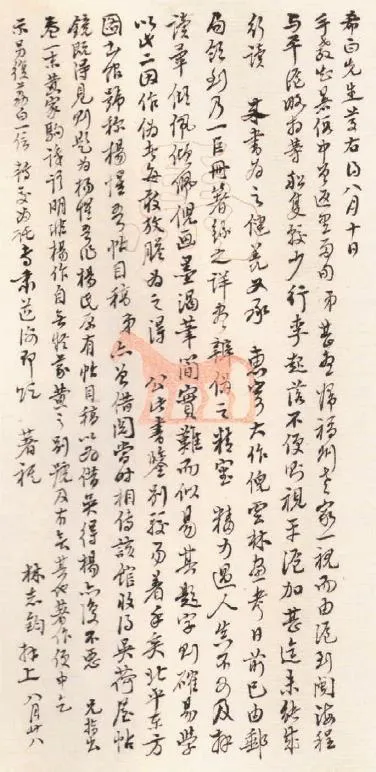

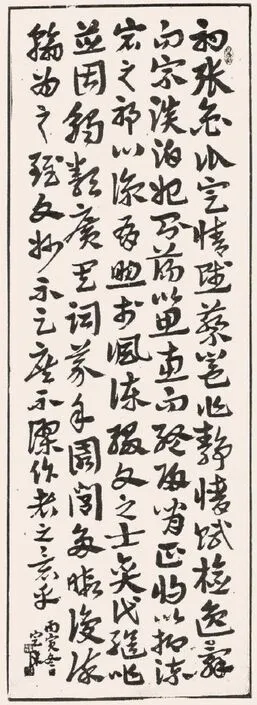

民国时期,林宰平博通今古,素养精深。对于书法,他也很有研究,积数十年之功力,撰成《帖考》二十一篇,附八篇,旁征博引,或谈前人所未谈,或汇集前人之说加以评骘,颇具见地,对民国时期的帖学书法理论研究很有贡献。如今,林宰平的书法存世甚稀。1997年,上海教育出版社刊印《林宰平先生帖考及书画集》为目前收录林先生书法较全面的著作。通过诸多回忆文章、林宰平著《帖考》及书画集,可对林宰平的书法风格略有了解。除此之外,“海宁王静安先生纪念碑”至今仍存世,此碑为林宰平书丹,是存世少见的林先生楷书作品。从楷书上看,林宰平似从欧(欧阳询)、虞(虞世南)、褚(诸遂良)入,用笔瘦劲挺拔,简洁而凝重,类隋人楷书,能将法度与学养完美结合,体现出文人的风骨和不凡的功力,灵动处亦有郑孝胥书法的影响。他的行书用张中行先生的话说,“刚劲清丽,颇像清代大家姚惜抱”。笔者认为张先生的说法略笼统,实则林先生撰有《帖学》,故对帖学发展源流颇为熟悉,其行书遵循着清人的传统习书方式,从“二王”入手,兼取赵孟、董其昌,体态轻盈而富有动感,安闲而不局促,是常年刻苦练习和追摹的结果,张先生说林先生行书似姚惜抱也是很精辟,姚氏书法为清人帖学一脉,加之其学养深厚,二人习书思路相近,故书法面貌相类。然细致比对,林宰平行书中除“刚劲清丽”外,还有一种挺拔开张的气势,这也是他常年从政所得。他还能书行草,取《十七帖》《淳化阁帖》《书谱》体势,并融入了赵孟的腴润和秀美,客观的讲,林先生行草书更似文人书斋的墨戏之作。他还能书写章草,受友人余绍宋、卓定谋的影响,张中行先生说其章草“变觚棱为浑厚”,但笔者认为林先生的章草书似浅尝辄止的尝试,并未有很深的研究,仅于行草书中掺入一些章草,略存古貌而已。从林宰平书法来看,林先生对碑派书法似乎并未涉猎,也不是很喜好,虽身边的友人不乏碑派书家(郑孝胥、梁启超、林长民),但他始终以一种传统文人姿态视书法为实用工具。其书法虽功力深厚,笔法精熟,但若以艺术的角度看,确实是保守和缺乏时代眼光的。然换一个角度看,林宰平的书法水平也是不低的,在民国时期的诸多北京书家中学养如林先生者却也不多,他的书法契合了前代书家所说之三要(即要天分、要多见、要多写)及杨守敬所增之“一要品高,品高则下笔妍雅,不落尘俗;一要学富,胸罗万有,书卷之气,自然溢于行间,古之大家,莫不备此,断未有胸无点墨而能超轶等伦者也”。因此,在世人的眼中,林宰平书法是清代帖学中一种唯美书法的体现。

林宰平 行草书札

注释:

①根据学者林在勇考证,林宰平在福州东文学校学习日文并任干事,后留学日本习法政科三年,依照清光绪末年奖励游学条例,学成归国者经廷试可授予举人、进士出身。因此,林宰平乃光绪丁未“法政科举人”。

②目前可知的有顾印愚、易顺鼎、顾瑗、郑沅、徐仁镜、梁鸿志、王式通、李盛铎、陈士廉、郭则澐、姚华、姜筠、夏寿田、罗瘿公、黄濬、关赓麟、袁思亮、杨增荦、朱联沅、唐恩溥、陈庆佑、姜诰、林宰平、袁励凖、饶孟任、陈懋鼎等,此名单参见罗惠缙、周彩云《主题选择与文学表达的差异性—京、沪1913年上巳日三场修禊诗比较研究》,69页—70页,《吉首大学学报》,2009年11月第30卷第6期。

③陈兼与《纪念林宰平先生》,林宰平《林宰平先生帖考及书画集》,6页—7页,上海教育出版社,1999年。

④1917年阴历三月初三日,蒲殿俊、林宰平、汤涤、孟森、刘崇佑、陈师曾、黄节等12人在积水潭高庙修禊,汤涤绘《修禊图》,孟森记云,“席而饮,酒酣,或弈或歌,或弹琵琶,或玩,谈震屋瓦,水禽拍拍惊起。淑风疏襟,凭栏望西山,岚光浮动,欲袭衣袂,几不知身在长安也”,此处参考成善卿著《什刹海的民俗风情》,10页—11页,当代中国出版社,2008年。

⑤宣南画社,“宣南”泛指北京宣武门外,1915年,由余绍宋发起,邀请汤涤指导,参与者有梁启超、姚华、陈师曾、贺良朴、林纾、萧俊贤、陈半丁、沈尹默、王梦白等,画会每周集会一次,吟诗作画、探讨文艺,人员最多时达二三十人,地点为余绍宋居住的宣武门南西砖胡同,画会成立后,司法界爱好者林宰平、梁敬爆、胡祥麟、杨劲苏、孟纯荪、刘崧生、余戟门、蒲伯英时常从汤定之习画,此画会持续了12年,为北京地区存在时间较长的社团之一。

⑥沈从文《北云文集跋》,林宰平《林宰平先生帖考及书画集》,1页,上海教育出版社,1999年。

⑦陈兼与《纪念林宰平先生》,林宰平《林宰平先生帖考及书画集》,11页,上海教育出版社,1999年。

⑧金岳霖:《林宰平是我唯一遇见的儒者》,林宰平《林宰平先生帖考及书画集》,上海教育出版社,1999年版,第13页。

⑨张中行《林宰平》,张中行著《负暄琐话》,20页,中华书局,2006年。

⑩林在勇撰《林宰平先生事略心征》,林宰平著《林宰平先生帖考及书画集》,70页—71页,上海教育出版社,1999年。张中行《林宰平》,张中行著《负暄琐话》,20页,中华书局,2006年。的《自清榭酬唱集》,陈三立题字,收录了卓氏和名士间的诗词唱和,其中很多名士都是旧京中一流的人物,如陈宝琛、李宣龚、陈衍、郑孝胥、樊增祥、姚华、冒广生、陈汉第、熊希龄、江庸、何振岱、傅增湘、庄蕴宽、郭则澐、黄濬、诸宗元、瞿宣颖、罗复堪、赵椿年、周印昆、丁传靖等。其中,郑孝胥《君庸属赋自清榭诗》云:“西山驻跸想当时,处处园林竟付谁。万寿玉泉虽仅在,元都紫陌已来迟。坐君水榭饶诗趣,对我宫墙奈酒悲,怀玉名亭应最称,相看被褐志难移。”⑤丁传靖《乙丑小春君庸招集玉泉山自清榭分韵得宽字》:“小筑红尘外,西山作画看。漫天烽火急,此地水云宽。塔影排烟出,泉声漱玉寒。羡君承色养,庭菊即陔兰。”⑥从和诗中可知卓定谋的风雅和身份。尤为有趣的是,卓定谋身边不乏逊清遗老守旧人物,《自清榭酬唱集》也是老辈作风所为,但他所推崇章草文字改革,却多为新派人物支持,推崇者如钱玄同等。

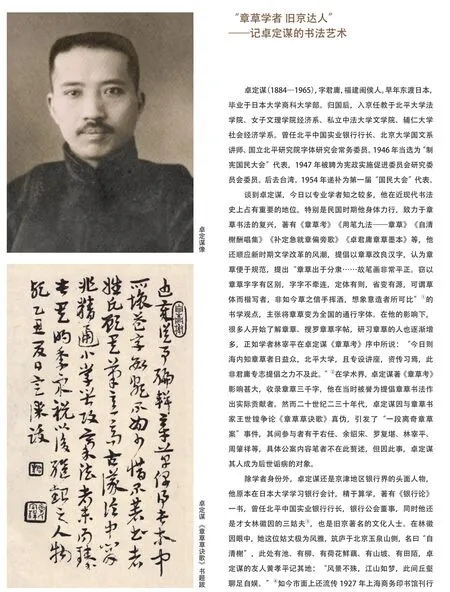

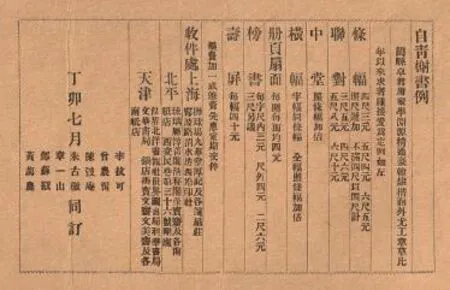

在学术界亦新亦旧的卓定谋,除精于章草理论研究外,他自身也进行书法创作,在章草书法史上占有重要的地位。鉴于他最初习算学,因此毕生相信科学,搞起书法创作也要用科学的办法,翻阅其所著《用笔九法—章草》,触目所及尽是表格、抛物线图,一派科学家研究书法的姿态。所以他能在章草研究上取得成就也得益于采用了不同的视角。卓定谋的书法如今很是罕见,加之晚年去台湾,据传他还曾教过蒋经国书法,但笔者翻阅了一些研究台湾书法家的专著和论文,对卓定谋的记载很少,他在台湾的晚境也不得而知。笔者有幸购到1928年刊行的《卓君庸真草缩印第一册》,林宰平题签,内收录先生作品十六幅,后还附有《自清榭书例》,代订者为曾熙、郑孝胥、陈宝琛、朱孝臧、章梫、黄葆戉、李拔可等名士,收件处有北京、上海、天津,北京悬此书例的有琉璃厂淳菁阁、清秘阁、荣宝斋及各大南纸店,可见卓定谋于民国初年即在京悬润鬻书。1928年,上海《申报》还刊登有卓定谋书画展的广告。

卓定谋《自清榭书例》

林宰平 ︽卓君庸真草缩印第一册︾题签

周康元为卓定谋治印﹃观剑楼主人﹄

卓定谋生于1884年,其父卓孝复,清时曾任杭州府制。卓定谋“年少英发,负誉杭城,性敏慧刚毅,言行必果。以农村凋敝,列强环视,遂立志负笈东瀛……留日期间,习银行会计于日本大学,学成归国后,为朝野器重”⑦。他早岁在杭州接受传统旧式教育,习书应为馆阁体,从《卓君庸真草缩印第一册》中楷书来看,他最初习书有颜柳遗韵,后受碑派书风影响,似取法康有为,习北碑则带有龙门石刻及郑孝胥书法的样貌。卓氏楷书拘谨不灵动,生硬缺乏才情,显不及清末民初精于北碑的诸多名家。对于楷书,卓定谋虽非擅长,但据篆刻家周康元为其刻“观剑楼主人”印,边款:“海藏年伯云,书有疏密离合之法,凡一字一行一页一幅,疏者疏之,密者密之。余博观六朝碑版约数十百种,其书法与海藏之言皆合。因罗列诸碑,择其字体结构之佳者,数逾千字,神会而味玩之。乃知书固各有法焉,昔张长史观公孙大娘舞剑而得书法。扬子云曰,能观千剑,而后能剑。余今富有此法,当亦能观剑矣。即用此意以名吾楼。甲子夏日,闽县卓定谋记,金溪周康元刻。”⑧从边款中可知卓氏对楷书还是进行过一定的思考。卓定谋行书存世亦不多,《卓君庸真草缩印第一册》中收有一件甲子年(1924)临王羲之手札作品,此件作品受章草影响很大,方折过多,无帖学书法流畅之美,缺乏动感。卓定谋书法最被世人称道者为章草,由于他对章草书法有着精深的研究,因此其章草赢得了一定的声誉,但翻开他的著作《用笔九法》开篇即曰:“吾国各种学问向不用科学方程式来表演,此是最大缺点。因科学具有一定范围,一定组织,一定标准;可以按程式而进。故无论才质聪明与不聪明之人,苟依其范围组织标准而研究之,无不能达到其目的者。反之,不用科学的方法,则举凡学问任人摸索领会,其才质差者自永无登堂入室之希望。”⑨可见卓定谋以科学之方式研习书法,但笔者认为科学和书法似乎联系不大,书法更多的应归入艺术范畴。举凡一流的书家鲜有科学家者,好的书法作品多为艺术家才情和创造力的发挥,因此卓定谋以科学研究书法并以此创作确是另一种状况。卓定谋的章草临摹功夫不低,视野也较前人宽广,但过于强求科学,难免书写陷入程式化,束缚其艺术自身的发展。

对于卓定谋的章草,学术界似无定论,褒之者认为其书“神理俱足,其书风敦厚隽逸、古朴渊雅,行笔平和天真,别有一番滋味。细究之,其质如铁之秀,如金之柔,草法娴熟,运笔含蓄平稳,然徐急有度,特别撇笔迅疾,爽朗,极见韵律和情致。其书作与时尚迥异,更与流俗书家有云泥之别,盖书家胸中学养与笔下生机,如行云流溪,字里行间,似水才情,皆出字外之思矣”⑩,将其书法纳入学者范畴,一些赞誉略为夸张。但深研书法者不敢完全苟同其说,贬之者则认为:“他的字,写来不是过于严谨,有肉无骨,便是过于纤弱,气韵缺乏雄健,无使人一看再看的吸引力。”笔者认为后者评价似乎中肯,这也是后来其书影响不大的原因之一。总之,卓定谋是以一种科学的手段诠释书法,代表了民国初年受西学影响的文人变换思维研究书法,希望通过科学来整理国故,但遇到了一定的挫折。民国时期,章草名家辈出,如沈曾植、王世镗、王薳、余绍宋、王蘧常、高二适、郑诵先等,他们在章草创作上均取得了不小成就,卓定谋在章草理论研究上功不可没,然谈到创造确不及以上书家,因此笔者认为卓定谋是一位活跃于旧京的名士,身边的友人均是重量级的文人。他的书法得到过友人们极高推崇,后来逐渐不被人重视。据称卓氏晚年皈依基督教,常书写新旧约语录赠送教友,家人多投身实业,因此后辈对卓定谋的书法了解恐怕也不是很深。

卓定谋 章草 条幅

卓定谋 章草条幅

卓定谋 章草八言联

卓定谋 楷书五言联

注释:

①卓定谋《章草与中国字体之改革》,卓定谋《用笔九法—

章草》,9页,《国立北平研究院院务汇报》第二卷第一期单行本,1931年。

②卓定谋《章草考》,2页,天津市古籍书店,1990年。

③林长民之妹、林徽因三姑林嫄民,嫁卓定谋。

④卓君庸《自清榭酬唱集》,上海商务印书馆,1927年。

⑤同④。

⑥同④。

⑦《卓定谋先生传略》,国史馆编《国史馆现藏民国人物传记史料汇编》(第二十五辑),147页—148页,台北“国史馆”2001年。

⑧参见周康元《石言馆印存》,首都博物馆藏。

⑨卓定谋《用笔九法是用科学方法写汉字》,卓定谋《用笔九法—章草》,1页,《国立北平研究院院务汇报》第二卷第一期单行本,1931年。

⑩兰若撰《自清榭主考章草》http://www.xzbu.com/3/view-1741961.htm

(本文作者任职于首都博物馆)

责编/王可苡