矮塔斜拉桥索塔锚固区局部受力性能

2016-11-22吴旭彪

刘 傲 吴旭彪 宋 军

(1.广东省南粤交通投资建设有限公司,广东 广州 510000; 2.同济大学,上海 200092)

矮塔斜拉桥索塔锚固区局部受力性能

刘 傲1吴旭彪1宋 军2*

(1.广东省南粤交通投资建设有限公司,广东 广州 510000; 2.同济大学,上海 200092)

以江肇高速公路西江大桥为背景,研究柱式双排跨越式鞍座桥塔锚固区在最不利索力作用及换索工况下的局部受力特性,通过精细有限元理论分析,得出了其局部受力特性,为鞍座孔位布置、局部加筋设计提供借鉴。

矮塔斜拉桥,桥塔,锚固区,应力,有限元

0 引言

矮塔斜拉桥由于兼具斜拉桥受力好及连续梁刚度大的优势,近年来应用逐渐增多,为适应我国经济发展对交通事业的新需求,矮塔斜拉桥逐渐向大跨径、超宽体系方向发展,对该类桥型的设计提出挑战。

在矮塔斜拉桥跨能及承载能力提升的同时,作为主体受力构件之一的桥塔将承担更大的荷载效应,其局部受力性能需得到充分研究验证,本文以江肇高速公路西江大桥为工程背景,进行柱式双排跨越式鞍座桥塔锚固区受力性能的研究工作,为桥塔局部设计提供借鉴。

1 研究背景

西江大桥为四塔五跨单索面矮塔斜拉桥,主跨为(128+3×210+128)m,采用墩、塔、梁固结刚构体系,该桥是典型多塔宽幅单索面矮塔斜拉桥(见图1)。

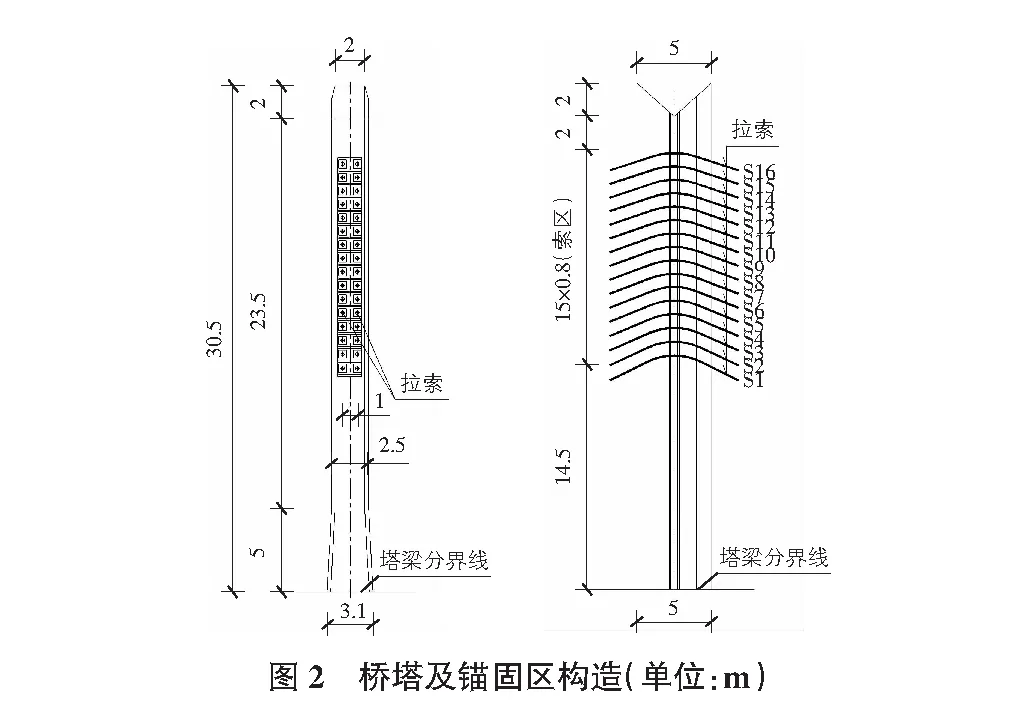

主塔为独柱式钢筋混凝土结构,截面为八边形,并在顺桥向塔中刻深0.1 m宽0.7 m的景观饰条。主塔高度为30.5 m(含索顶以上4 m装饰段),主塔截面等宽段顺桥向厚为5 m,横桥向宽2.5 m;塔底5 m范围,顺桥向厚为5 m,横桥向宽由2.5 m渐变到3.1 m。

斜拉索采用φs15.2 mm填充型环氧涂层钢绞线斜拉索,标准强度为1 860 MPa,斜拉索规格分别为43-φs15.2和55-φs15.2,采用钢绞线拉索群锚体系。斜拉索为单索面双排索,布置在主梁的中央分隔带处。塔根两侧无索区长64 m,边跨无索区长32 m,中跨无索区长18 m,梁上索距4.0 m,塔上索距0.8 m,一个桥塔上布置2×16束斜拉索,鞍座半径为0.65 m,斜拉索在塔上采用分丝管结构锚固。桥塔及锚固区构造见图2。

2 模型与工况

2.1 精细模型

采用大型有限元分析软件Ansys对模型进行受力分析。用Ansys建成的索塔三维实体有限元模型,混凝土塔柱采用Solid45单元模拟,鞍座通过布尔减运算得到。考虑到计算规模,从塔底到12.5 m高的塔段以70 cm控制单元大小,12.5 m到塔顶的锚固区段以20 cm控制单元大小。桥塔模型与鞍座孔内模型如图3所示。

2.2 计算工况

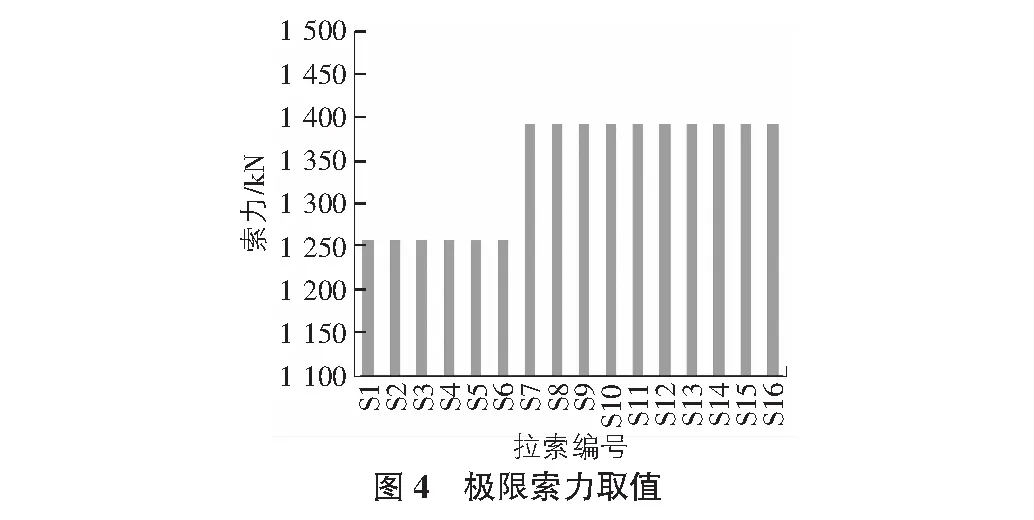

鞍座局部受力分析分别考虑极限受力工况以及换索工况,提取相应索力进行计算,拉索更换以更换S1进行计算。极限索力取值见图4。

2.3 约束与加载方式

将塔底约束所有自由度作为边界条件。索鞍式锚固区中斜拉索绕过塔柱,并且该锚固区中的斜拉索索力通过鞍座锚体传到塔柱上,会在鞍座锚体与混凝土塔柱接触的圆弧面上产生较大的压应力。建立有限元模型分析时,需要将桥塔锚索区的斜拉索索力等效施加在斜置鞍座锚索与混凝土塔柱的接触面上。

忽略索的自重和摩擦效应的影响,拉索承受拉力和锚固区塔柱的支持力,所以拉索仅承受塔柱的支持力q,这个支持力便可等效的施加在斜置鞍座锚索与混凝土塔柱的接触面上。此时可把问题简化为如图5所示,斜拉索绕过半径已知的混凝土塔柱,并在拉索两端施加张拉力N,塔柱对拉索的支持力q=N/R。

3 极限状态计算结果

3.1 顺桥向正应力分析

索塔锚固区顺桥向基本上处于受压状态,顺桥向最大拉应力为1.85 MPa。顺桥向最大压应力为2.74 MPa。总体应力分布、变化较均匀。在鞍座锚体与混凝土塔柱接触的圆弧面上会产生较大的压应力,这和荷载施加的假设一致。S1~S16号索鞍下混凝土压应力水平的变化趋势为:从底部到顶部逐渐增大。索塔顶部鞍下混凝土圆弧段压应力水平在1 MPa~2.5 MPa,在圆弧段的边缘,有较小的压应力集中。锚固区底部鞍下混凝土,其上部受压,压应力水平在0.6 MPa~1.2 MPa,下部受拉,拉应力水平在0.3 MPa左右。与圆弧段相接的直线段,有0.3 MPa的拉应力,靠近圆弧段的边缘有拉应力集中,峰值达1.85 MPa。

3.2 主拉应力分析

索塔锚固区主拉应力分布如图6所示。从主拉应力图可知,整个索塔锚固从总体上看处于受压状态,主拉应力为负值。但局部某些区域,主拉应力最大数值达到了5.08 MPa,但作用区域极小,应力很快扩散,这可能和实体模型及其加载有关。但大部分区域的最大主拉应力值在1.65 MPa左右。从局部看主拉应力主要出现在鞍下混凝土的最下缘,即相邻下部鞍座的上缘。锚固区主拉应力从上到下,逐渐增大。锚固区顶部鞍下混凝土拉应力水平在0.3 MPa左右。底部鞍下混凝土拉应力水平在1 MPa~2.3 MPa。在直线段下部最边缘,有拉应力集中现象,峰值达5 MPa。

3.3 主压应力分析

主压应力在全锚固区总体上从上到下依次增大,最大主压应力为24.1 MPa,在最下端的S1号拉索处。大部分区域主压应力在5 MPa~15 MPa。无明显应力集中区域。从局部上看,锚固区顶部鞍下混凝土总体主压应力状态在3 MPa~5 MPa左右,与鞍座直接接触的圆弧段局部主压应力在5 MPa~10 MPa。底部鞍下混凝土主压应力明显增大,达7 MPa~15 MPa。

4 换索状况的索塔锚固区响应特性

4.1 顺桥向正应力分析

索塔锚固区顺桥向基本上处于受压状态,顺桥向最大拉应力为1.87 MPa。顺桥向最大压应力为2.74 MPa。与前面最不利状态的应力水平相比,总体上各部分应力状态相似,数值上差别很小,局部的应力变化也几乎相同,可见该换索工况对索塔锚固区的总体的受力性能影响很小。在S1号索的鞍座处,其鞍下混凝土出现了0.9 MPa左右的拉应力,而在最不利状态下,鞍下混凝土受的是0.7 MPa的压应力,这是横桥向不平衡的索力引起的。

4.2 主拉应力分析

索塔锚固区主拉应力分布见图7。从主拉应力图可知,索塔整体上受压。

但是在下端的局部很小区域,主拉应力最大数值达到了5.01 MPa。在鞍下混凝土最下缘,受到最大的主拉应力。从总体上看,主拉应力状况和最不利状态基本上一致。但S1号索鞍下混凝土的上缘,原来拉应力为0.3 MPa左右,现在主拉应力增加到2 MPa~3 MPa,这个影响不能忽略,它是由于横桥向不平衡的索力产生的。

4.3 主压应力分析

最大主压应力为23.9 MPa,整体应力状态和最不利状态相似。S1号索的鞍座处,主压应力从原来的13 MPa降低到10 MPa左右。

5 结语

通过对实体有限元模型的正常使用最不利工况和换索工况的分析发现。索塔锚固区整体处于受压状态。鞍下混凝土总体受力类似于拱形受弯梁的状态。其上缘压应力较大,主压应力在5 MPa~15 MPa,且从锚固区顶部到底部,主压应力水平逐渐增大。下缘会出现有0.3 MPa~2.3 MPa的主拉应力,且从锚固区顶部到底部,主拉应力水平逐渐增大。可见最下端S1号索处,其应力状态最不利。

在锚固区顶端鞍下混凝土圆弧段边缘,有小范围压应力集中,在锚固区底部鞍下混凝土直线段端部,有小范围拉应力集中。

换索状态与前面正常使用最不利状态的整体应力水平相比,总体上差别很小。但是对于被换索处的鞍下混凝土,由于横桥向的不平衡力,其拉应力水平增加,且不可忽略,正应力从0.7 MPa的压应力变为0.9 MPa拉应力;主拉应力由0.3 MPa增加到2 MPa;主压应力从13 MPa降到10 MPa,应做好处理。由此可见该换索工况对索塔锚固区整体的受力性能影响很小,但会对换索的局部产生影响。

[1] 刘 钊,孟少平,臧 华,等.矮塔斜拉桥索鞍区模型试验及设计探讨[J].东南大学学报,2007(3):291-295.

[2] 张海文.矮塔斜拉桥索鞍局部混凝土应力分析[D].成都:西南交通大学硕士学位论文,2008.

[3] 官润荣,张俊平,刘爱荣,等.部分斜拉桥主塔鞍座节段模型试验研究[J].广州大学学报,2005(10):449-453.

[4] 蔡晓明,张立明,何 欢.矮塔斜拉桥索鞍受力分析[J].公路交通科技,2006(3):53-59.

[5] 王立峰,肖子旺,王子强.矮塔斜拉桥索塔及索鞍区域空间应力分析[J].中外公路,2012(6):188-191.

The Local mechanical properties of short tower cable-stayed bridge cable anchorage zone

Liu Ao1Wu Xubiao1Song Jun2*

(1.GuangdongNanyueTrafficInvestmentConstructionLimitedCompany,Guangzhou510000,China;2.TongjiUniversity,Shanghai200092,China)

The local stress characteristics of anchorage zone, under the maximum cable force and cable replacement conditions, are studied, which take double leaping saddle in column pylon of Xijiang bridge in Jiangzhao highway as background. By using finite element method, the local stress characteristics are verified, which can provide a reference for the layout of saddle hole and partial reinforcement design.

low tower cable-stayed bridge, bridge tower, anchorage area, stress, finite element method

1009-6825(2016)20-0164-03

2016-05-09

刘 傲(1983- ),男,工程师; 吴旭彪(1985- ),男,工程师

宋 军(1987- ),男,在读博士

U448.27

A