神经刺激仪定位下行腰丛坐骨神经联合阻滞在糖尿病老年患者截肢术中的临床应用

2016-11-22袁文华

孙 扬 袁文华

(辽宁省本溪市本钢总医院麻醉科,辽宁 本溪 117000)

神经刺激仪定位下行腰丛坐骨神经联合阻滞在糖尿病老年患者截肢术中的临床应用

孙 扬 袁文华

(辽宁省本溪市本钢总医院麻醉科,辽宁 本溪 117000)

目的 比较神经刺激仪定位下的腰丛坐骨神经联合阻滞与腰硬联合阻滞的麻醉方式在糖尿病老年患者截肢术中的应用效果。方法 将78例具有截肢指征的糖尿病老年患者分为观察组与对照组,分别予以神经刺激仪定位下的腰丛坐骨神经联合阻滞和腰硬联合阻滞的麻醉方式,观察对比两组患者手术中血流动力学、心率、麻醉起效时间及术后不良反应的差异。结果 观察组患者麻醉过程中的SBP、DBP及HR均保持稳定(P>0.05),前后比较差异无统计学意义,对照组麻醉过程中的SBP、DBP及HR较麻醉前降低(P<0.05),差异具有统计学意义。观察组麻醉起效时间较对照组短(P<0.05),不良反应发生情况明显少于对照组,差异具有统计学意义。结论神经刺激仪定位下行腰丛坐骨神经联合阻滞的麻醉方法在糖尿病老年患者的截肢术中较硬膜外阻滞能够发挥更好的麻醉效果且安全有效。

神经刺激仪;腰丛坐骨神经联合阻滞;糖尿病;截肢术

近年来,外周神经区域阻滞的麻醉方法因其安全性较高、对全身影响较小、并发症发生相对较少等优点在手术的麻醉中被广泛地运用,尤其对于伴有血管、神经病变的老年患者更为适宜[1]。本研究将78例具有截肢指征的糖尿病老年患者分为两组,分别运用两种不同的麻醉方式,对比二者的麻醉效果差异,报道如下。

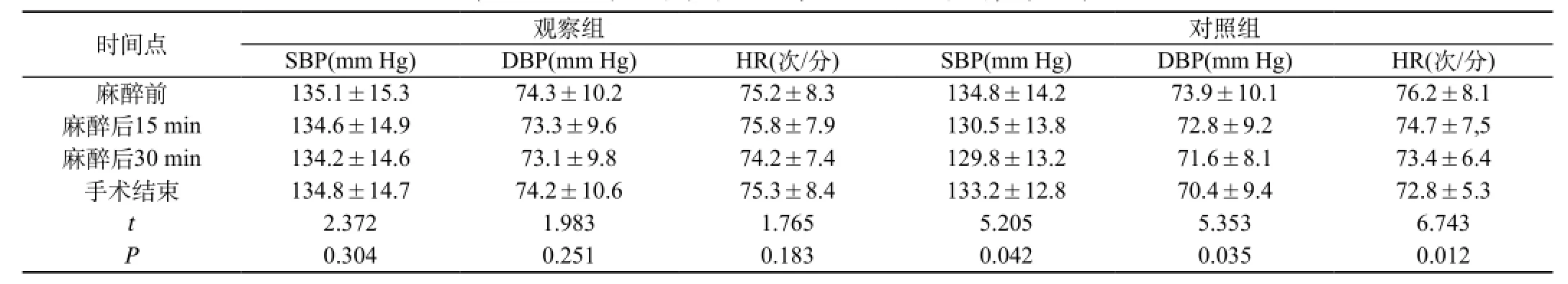

表1 两组患者不同时间点SBP、DBP及HR的差异

表1 两组患者不同时间点SBP、DBP及HR的差异

?

1 资料与方法

1.1 一般资料:将本院2014年1月至2016年2月间收治的具有截肢指征的糖尿病足老年患者78例纳入研究中,将其随机分为两组,每组39例。所有患者中男性患者43例,女性患者35例;年龄60~82岁,平均年龄(64.32±7.25)岁,病程6~13年。合并冠状动脉粥样硬化性心脏病者21例,高血压病者20例,慢性呼吸道疾病者15例,其他疾病者22例。两组患者年龄、性别、病程等一般资料经比较(P>0.05),差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 麻醉方法:麻醉前须对两组患者进行术前的评估,了解患者糖尿病的分型,是否既往曾有低血糖、酮症酸中毒和高渗非酮症昏迷等病史,并对既往麻醉史、手术史及是否出现不良反应进行追溯。麻醉前须确保患者的血糖处于理想状态,空腹血糖理想值3.9~5.6 mmol/L,血糖值3.4~7.2 mmol/L一般亦可接受。餐后1 h血糖理想值<8.9 mmol/L,或可接受值<11.1 mmol/L[2]。服用长效磺脲类降糖药者,术前3 d应改用短效磺脲类药物;使用长效胰岛素的患者术前3 d应改用正规胰岛素或者中效胰岛素以防止低血糖现象的发生。

1.2.1 观察组:取曲膝侧卧位,患肢向上,将周围神经刺激仪的正极通过一个电极与患者穿刺区以外的皮肤相连,负极与消毒的绝缘针相连。选髂棘高点与棘突连线交点的尾端3 cm,旁开4~5 cm处作为穿刺点,当穿刺针靠近腰丛、坐骨神经,减少刺激器的输出电流至最低强度时仍能引起肌颤搐时,逐渐注入腰丛0.375% 罗哌卡因20 mL、坐骨神经0.5%罗哌卡因15 mL[2]。

1.2.2 对照组:取侧卧位,选L3~4的间隙作为穿刺点,行硬膜外腔穿刺,待脑脊液流出后,分次注入0.75%罗哌卡因2 mL,撤出腰麻针后置入硬膜外导管约3 cm[3]。

1.3 观察指标:观察两组患者麻醉前、麻醉后15 min、麻醉后30 min及手术结束时血流动力学(SBP、DBP)及HR的变化,比较麻醉起效时间和术后不良反应的差异。

1.4 统计方法:将本组研究数据录入SPSS 19.0行数据分析,计数资料行x2检验或确切概率法,计量资料用表示,组间比较采用两样本t检验,如结果提示P<0.05,差异存在统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者不同时间点SBP、DBP及HR的差异:观察组患者术中的SBP、DBP及HR均保持稳定,前后对比差异无统计学意义,对照组术中的SBP、DBP及HR较麻醉时稍有降低,差异具有统计学意义。见表1。

2.2 两组麻醉起效时间的差异:观察组麻醉起效时间明显短于对照组(t=7.819,P=0.011),比较差异具有统计学意义。

2.3 两组麻醉后出现不良反应的比较:观察组麻醉后出现不良反应的情况明显少于对照组(x2=6.415,P=0.037),比较二者差异具有统计学意义。

3 讨 论

据国内流行病学研究调查,近年来糖尿病的发病率不断增加[4]。随着病程的增长将伴随下肢血管、神经的病变,渐而形成糖尿病足,糖尿病足的主要病因是患者感觉神经、运动神经和自主神经的病变,其中感觉神经病变将导致温度觉、痛觉和位置觉的减退,增加足部皮损的机会并不易发现,这样能够诱发溃疡的发生;运动神经长期的病变将使得患者足部肌肉的不断萎缩及受力的失衡;而自主神经的病变则会使下肢皮肤分泌的汗液减少,导致皮肤的干燥皲裂。当出现外伤、细菌感染等诱因将导致糖尿病患者的足部深部溃疡,甚至缺血性的肢端坏疽,严重者需要进行下肢的截肢手术。老年糖尿病患者由于血管、神经病变时间长,代谢紊乱程度重,在糖尿病足中所占比例较大,因此在对于此类人群的手术中,不断探索安全有效、全身性影响较少的麻醉方式将有利于减少术后严重并发症的发生,有助于老年患者的预后。

研究发现,硬膜外阻滞的麻醉方式会造成膀胱逼尿肌的松弛及膀胱内括约肌的收缩,导致排尿功能出现抑制现象,加之糖尿病本身的神经病变将引起膀胱收缩功能的进一步障碍,从而导致术后尿潴留的不良反应的发生。神经刺激仪定位下行腰丛坐骨神经联合阻滞作为一种新兴的麻醉方式,是在神经刺激仪的引导下进行定位穿刺,进而对外周的腰丛神经与坐骨神经联合阻滞。相关研究表明,由于外周神经阻滞主要局限于一侧肢体,对机体整体的循环干扰程度较小,能够避免因阻滞过度出现的血流动力学的紊乱,能够保证糖尿病老年患者循环系统的稳定及术中和安全。由于进行连续的外周神经阻滞,腰丛坐骨神经联合阻滞也能够延长麻醉时间,减少单位时间的药量,降低麻醉药物中毒的风险。

本研究结果显示,运用神经刺激仪定位下行腰丛坐骨神经联合阻滞麻醉方式的观察组患者观察组患者术中的SBP、DBP及HR均保持稳定,不同时间点比较差异无统计学意义(P>0.05),对照组术中的SBP、DBP及HR较麻醉前降低(P<0.05),差异具有统计学意义。观察组麻醉起效时间较对照短(P<0.05),不良反应发生情况明显少于对照组,差异有统计学意义。由此说明,在神经刺激仪定位下行腰丛坐骨神经联合阻滞的麻醉方式能够维持糖尿病老年患者截肢术麻醉过程中血流动力学的稳定,且其起效时间较快,同时出现尿潴留等不良反应的情况明显少于运用硬膜外阻滞的对照组。

综上所述,在糖尿病老年患者截肢术中运用神经刺激仪定位下腰丛坐骨神经联合阻滞的麻醉方式相较传统的硬膜外阻滞方法能够更加安全有效,并且能够明显减少术后不良反应的发生,对全身影响较小,有利于促进患者术后的恢复,适宜在老年患者的外科手术中广泛运用。

[1] 肖洁,王祥瑞.腰丛-坐骨神经联合阻滞的临床应用[J].国外医学:麻醉学与复苏分册,2005,26(2):91-94.

[2] 杭燕南.当代麻醉学[M].上海:上海科学技术出版社,2002:750-753.

[3] 苑进革,王新波,韩长生,等.麻醉学[M].北京:中医古籍出版社,2009:73-75.

[4] 中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2013年版)[J].中国糖尿病杂志,2014,22(8):2-42.

R587.1

B

1671-8194(2016)30-0094-02