身在江湖中,没有江湖气

2016-11-19

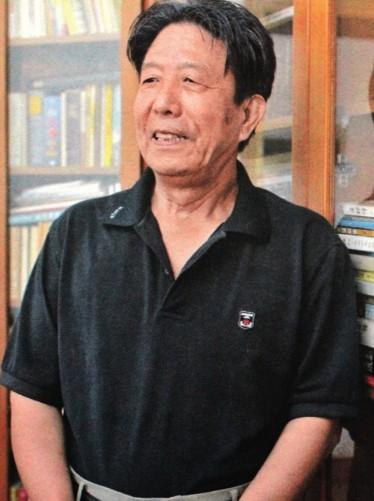

薛宝琨,1935年11月出生,天津人,1956年考入北京大学中文系。1961年调入中央广播说唱团创作组任职,专门搞曲艺创作;当时我们在一个团工作,我俩是天津老乡,友情非常深厚。我唱过他两个作品,一个是《财迷与县官》,一个是传统剧目《劫皇杠》。此外,他还在团里担任文化教员的职务,教青年演员文化课。当时的说唱团群英荟萃,他从前辈身上学到很多,又善于琢磨;我与他关于曲艺的交流也比较多,有不懂的地方就向他请教。他跟我说:“你买本字典,就可以随时学。”简简单单一句话,令我获益匪浅。我唱《杜十娘》,他就翻资料给我看,告诉我作者是谁,并把其中的历史故事及相关知识讲给我听,以便于我更好的理解。我性格开朗,在某些方面有了创新,他特别赞成:“对,你就得这么做!”我拜石慧儒(与马增蕙同辈)先生时,他说:“你别管辈分,拜师拜的是艺术!”

薛宝琨特别尊重说唱团的老前辈,他崇拜侯宝林先生,曾在《薛宝琨曲艺文选》序言中写道:记得五十多年前我刚从北京大学毕业,分配至中央广播说唱团创作组任职。在欣喜若狂略显志满意得之余,才一遇到相声大师侯宝林,他就在热情寒暄同时一本正经地告诫我:“别看你是中文系才子,干曲艺这行你还得从头学起!”他的话如雷轰顶我始终铭记一生,成为我励志图强、不敢怠慢的动力和源头。又是二十几年与他同沦并落和亲密合作,在他的指引下求索上下我们才在相声理论的追溯上略有建树。此外,薛宝琨还崇拜白凤鸣团长和我父亲马连登等等,崇拜他们学识渊博,也崇拜他们的为人,他甚至把我父亲看成是自己的亲生父亲一样敬重。

他身体一直不好,瘦瘦的,后来文革爆发,他看不惯批斗的事,精神上也受到了刺激。耿直的薛宝琨一门心思认定,与 其违心地整人,不如安心地被整。虽然中央广播事业局里还算好,但是也出现过打人、骂人的现象。我父亲被打过,郭全宝被挂过牌子,我还被剃过阴阳头,宝琨兄看不下去,就敢站出来,与革委会争论:“毛主席说了,要文斗不要武斗,你们这样做是违背毛主席的教导的。”

1969年,局里各单位抽人与说唱团演员一起下放到东北嫩江五七干校劳动改造,体力劳动结束后还要进行脑力劳动,每天开会,一事一议,斗私批修。那里气候特别恶劣,零下50度,我们要自己花钱买衣服过冬,皮帽子、皮衣皮裤、皮靴穿起来,整个人都臃肿得变了形。天寒地冻,每间宿舍都要靠烧地火龙、烧热炕取暖。炕是大通铺,大家知道薛宝琨身体不好,体谅他,让他睡在最暖和的炕头上。每晚轮流值班,一宿一宿地烧炕,才能抵御严寒。有一天是郝爱民值班,他累困交加,到了后半夜打盹睡着了,出于惯性,他一边打瞌睡一边往炕里填柴火,导致柴火填得太多,把炕烧透了。有人起夜,闻到味道不对:“哎呦,不好,冒烟了!”他一喊,睡在炕头的宝琨兄被烫醒了。一些没经验的人赶紧开窗放烟,一见风,火腾地烧了起来,大家又手忙脚乱地救火。平时夜里睡觉,大家都把衣服压在棉被上保暖,火势一大,宝琨兄的棉裤、棉袄都着了。连里紧急开会,现场参观、教育大家防火的重要性。宝琨兄没有衣服,只得裹着棉被,坐在炕头上哆嗦,一副可怜相。由于干校位置偏僻,采购物资不方便,衣服现买根本来不及。我心疼他,把棉袄给他穿,临时给他缝补,能洗的洗一洗、烘一烘,不夸张地说,冰凉的水扎的手指头都冻成了关节炎。宝琨兄每每回忆起当时的情景都感动不已:“哎呀,增蕙呀,我永远也忘不了啊!”

后来,干校搬到了河南淮阳,温度又变成了零上50度,在如此高温下劳作,很多人都因暑热而生病。马季等人正在劳动着,突然就栽倒了,脸色煞白,浑身哆嗦,这属于恶性中暑。从那时起,军管才调整了劳动时间。很多老艺术家每天拖着病体劳动,宝琨兄实在看不下去,偷偷地劝:“您歇会儿吧,别干了……坐一会儿吧……您喝点水吧……”他一有机会就尽量照顾这些老艺术家。看到侯先生受到不公正的待遇,他急得直掉眼泪,侯先生反而安慰他:“宝琨啊,你身体不好,我教你啊,你干什么事先用腰,别愣起来……你在腰上系一条布带,护住肚脐,就不容易着凉……”这些生活中的小细节特别管用。薛宝琨身体不好,老师们都特别照顾他,到老玉米成熟的季节了,食堂里煮了些,分给大伙。大家知道他爱吃这口,都特别默契地分一半给他,宝琨兄心照不宣地一点头,表示感谢。他舍不得吃,想留起一点慢慢吃,结果被班长发现了。晚上一事一议开会时批薛宝琨,“平时的忆苦思甜教育你都忘了吗?!现在有了这么好的老玉米,你不爱吃你说话,大伙都吃完了,就你剩下,搁坏了呢?!这不是浪费吗?!”批完后,他把玉米都给吃了,宝琨兄气得说不出话来。

还有一件苦中作乐的事。大家每天上工、下工都要“稍息、立正、报数、背毛主席语录”,完全军事化管理。早上出工大家提着干农活用的铲子集合,班长叫号:上工了,开始背毛主席语录!那时大家背语录都拣字少的背,万一不小心说错了,丢字落字背不全又得开会批斗、上纲上线……所以大家都找字少的背,比如“斗私批修”,“相信群众、相信党”……轮到宝琨兄,他脱口而出俩字“多思”。大家正准备齐步走去上工,班长叫了声:“薛宝琨,你留下!你刚才背的什么语录?这是毛主席的哪段语录?”薛宝琨没言语,扭头直奔宿舍,“啪——”翻开《毛主席语录》,搁班长手里头,头也不回地提着铲子就走了!干完活收工,收工号一响,班长召集大伙集合,与上工程序一样,也要背毛主席语录。班长说:“收工了,现在开始背毛主席语录,伟大领袖毛主席教导我们‘多思。”紧跟着,就听后边大家一一背诵“多思、多思、多思……”后来大家一见到薛宝琨就笑着喊他“多思”,并且用天津话喊。

干校生活结束后,恢复说唱团,我们从干校回来,宝琨兄要求调动工作,领导同意了。1972年,薛宝琨调入南开大学中文系任教,历任南开大学中文系副教授、东方艺术系教授、艺术理论教研室主任。在南开,他如鱼得水,施展了才华,并为曲艺做了大量工作,包括随侯先生去日本,还写了很多专著,如《笑的艺术》(1984)、《中国的相声》(1985)、《中国的曲艺》(1987)、《中国人的软幽默》(1989)、《中国幽默艺术论》(1989)等,著述中包括大量的曲艺理论,桃李了校园,在整个曲艺界产生了非常大的影响。

宝琨兄调走时,我父亲很不舍,在鸿宾楼为他践行,细心叮咛。我父亲退休后,去天津探望我二奶奶,一到家放下行李就直奔南开大学,去看薛宝琨。因为当时没有电话,他在校园里就边打听边找,找到了宿舍楼,他就在楼下喊:“小薛——宝琨——”宝琨兄在屋里隐约听到有人叫自己名字挺纳闷,望窗外一瞧是我爸爸,二话不说飞奔下楼,爷俩抱在一起半天没说话,宝琨兄眼泪直往下流,一进家爷俩有说不完的话。我父亲1976年病故,宝琨兄听到消息痛不欲生。后来,白凤鸣团长、侯宝林大师、孙书筠老师先后离世,宝琨兄伤心备至:“可惜啊,可惜,这是曲艺界多大的损失啊!”

宝琨兄人在天津,我在北京,但凡我有活动,他再忙也要抽时间参加;我有时去天津也一定要去看他,彼此一见面,开心极了,像亲兄妹一样。前几年,我、张明华、白慧谦、孟昭宜、王树珍等一起到天津去探望他,他一见到我们几个,可是不得了,先是哭后是笑,忆往昔情分,大家都感慨万分。到饭馆去吃饭,我们私底下把饭费付了,吃完饭他要买单,得知我们已经结过账了,顿时就生气了,觉得大家到天津看他,他应该尽地主之谊。我开玩笑说:“你拿你当主人啊,咱们谁跟谁啊,‘别挨骂啦!”大家伙都笑了。

我收过一对单弦业余爱好者夫妻刘志成、王玉琴为徒,他们是事业有成的企业家。宝琨兄参加了我的收徒仪式。那天他特别高兴,拜师会上,他讲述了自己与众不同的看法、要求,令大家眼前一亮。他觉得我能收企业家徒弟不一般,一定要传授给他们曲艺界最优秀、最高尚的东西,传播民族文化,而不仅仅是传授唱就可以了。

薛宝琨对曲艺的研究,涉猎之广,探究之深,令人钦佩。从曲艺的常识到鉴赏,从创作、表演研究到作家、艺术家论,作品评论以及改革探索,曲艺史论,几乎无所不包。而且发古探微,论述精辟,颇多上乘之作。我认为宝琨兄的著述是曲艺教育必不可少的教科书,从事曲艺工作的人如果不看他写的书实乃遗憾;尤其相声界同仁如果不看薛宝琨的相声著述,开不了相声真正高境界的窍;他不懂苏州话,却对评弹颇有建树,对评弹的溯源、发展分析得特别透彻。宝琨兄在研究中,从不单纯玩弄理论。他有十余年的曲艺创作实践,因此他能结合作家、演员的艺术实践进行深入探讨。他十分关注曲艺的现状与走向,提醒人们注意提高曲艺的文学水平,题材形象的丰富,并指出“讽刺的生命在于真实”,疾呼“提高相声的幽默品位”。所有这些无疑对曲艺的健康发展起到了一定的作用。我佩服宝琨兄的学识,更佩服他身在江湖中,却没有一丝江湖气,这点太难得了。

宝琨兄内向、低调、孤僻,没有什么爱好。他在《说俗道雅》一书中描述自己:“我生性胆小懦弱,自幼谨言慎行,是树叶掉下来都怕砸着的那种‘顺民。然一生命运多舛,坎坷不幸,常被列入‘另类而遭冷漠。于是,铸就木讷善思的习惯。时将心绪执笔为文,一篇短论往往只在吸烟的顷刻之间完成。”他过去烟抽得很凶,后来戒了,而且戒得还挺成功。戒烟后的他脸色红润很多,身体也好了,也胖了些,我真为他高兴。他除了看书写稿没有别的乐趣,他很少笑,爱人一直病体缠身,宝琨兄无微不至地照看着,没有一丝抱怨,一坚持就是好多年,直至她离世。爱人故去了,子女也不在身旁,每每我打电话过去,他就高兴:“兹一见着你们我就乐。”大家有时聚会聊起往事,他哈哈大笑,笑过说:“不行啦,累了,多少年没这样了……”我徒弟秀梅收徒时,宝琨兄也在现场,他说身体有点不舒服要到前边坐一会儿,不晓得什么时候他悄悄地走了,没想到这竟成了我们的最后一面。今年元旦我打电话问候他,还跟他开玩笑,他有气无力地说:“增蕙……我病了……没劲了……等我好了……我给你打电话……你可原谅我啊……”我赶忙答应,放下了电话,不忍心再打扰他。春节我本来想去天津看看他,但是他的脾气我知道,他不乐意大家看到他病恹恹的样子,怕自己心里承受不住。

2016年2月28日,宝琨兄走了,女儿谢艺哭着告诉了我,我却欲哭无泪,浑身哆嗦个不停。没想到元旦的最后一次通话竟成了我们之间的永别。