我国农业现代化与城镇化协调发展研究——基于1996—2013年数据的实证分析

2016-11-19胡志全

辛 岭 胡志全

(中国农业科学院 农业经济与发展研究所,北京 100081)

我国农业现代化与城镇化协调发展研究

——基于1996—2013年数据的实证分析

辛 岭 胡志全

(中国农业科学院 农业经济与发展研究所,北京 100081)

在分析农业现代化与城镇化互动关系理论的基础上,借鉴物理学中的耦合理论,构建了两个系统的评价指标体系及耦合评价模型,对我国近20年农业现代化和城镇化之间的耦合协调关系进行了实证研究。结果显示:我国的农业现代化和城镇化发展水平不断优化提升,农业现代化与城镇化的耦合度在1996—2013年间从失调阶段进入了耦合协调阶段。但是我国当前的农业现代化与城镇化水平的匹配化程度仍然偏低。在“四化同步”发展的大环境下,协调城镇化和农业现代化的发展,重点在于推动农业现代化。

耦合协调度;农业现代化;城镇化

一、引言

中国共产党第十八次全国代表大会报告指出:坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,促进“四化”同步发展。推动农业现代化和城镇化相互协调发展,是这一新的发展战略的重要组成部分。历史经验表明,农业现代化与城镇化并不是两个孤立的过程,二者之间存在着相互交叉、相互影响的关系。因此,探索农业现代化与城镇化的关系及发展规律对整个社会的建设和发展具有重要的指导意义。

在2011年,我国城镇化率首次突破50%,达到了51.27%,在统计学意义上已成为“城市化”国家。进入新世纪以来的十多年,是我国农业农村发展最快、农民得实惠最多的时期。我国粮食连续12年增产,2015年粮食产量达6.21亿吨,农民人均纯收入连续11年较快增长,2014年达到9 892元。

我国社会经济发展过程中,农业现代化和城镇化的发展表现出了一定的优先程度,“城市偏好”的发展方式和城乡隔离的二元制度导致城乡关系不协调,成为我国现代化进程中的瓶颈。因此,研究我国农业现代化与城镇化相互协调发展问题,既是实践中破解我国现代化发展难题的现实选择,也是理论上寻求我国现代化发展路径的客观要求。

为了量化农业现代化和城镇化之间的相互影响,本文通过构建我国城市化与农业现代化评价指标体系,建立耦合协调关系模型,测算农业现代化与城镇化的发展水平及二者之间的协调系数,量化分析我国近20年来农业现代化与城镇化发展的协调情况,找出两者耦合协调发展过程中亟待解决的瓶颈问题,为检验和制定我国现代化发展战略提供科学依据。

二、农业现代化和城镇化的耦合协调机理

(一)城镇化对农业现代化的耦合协调作用

城镇化有利于促进农业现代化发展。城镇化为农业现代化发展提供雄厚的资金、技术、人才和市场支持,为农产品提供必要的消费市场,为土地流转创造条件,促进农民市民化。农业现代化对城市化存在着很高的依赖性,城市化的合理推进,是中国农业实现现代化的基本前提(郭剑雄,2003)[1]。城镇化可以使资金、技术、人才等现代生产要素由城镇向农业农村领域延伸,改变土地、劳动力、资本等生产要素由农村向城镇单向流动的发展模式,实现城乡要素平等交换,合理配置资源,提高资源配置效率。刘玉(2007)指出,农业现代化的实现是一项复杂的系统工程,该过程中面临的问题仅靠农业的自身积累难以克服,其发展过程中需要的资金、技术、人才和市场的支持,都需要高度发达的城镇化、工业化、信息化作坚强的后盾,因此农业现代化与城镇化发展的逻辑关系是农业现代化依赖城镇化[2]。在城镇化过程中,城市非农产业的发展也为农业现代化发展提供了支撑,促进农业产业化,加快农业产业结构优化调整,提高农业劳动生产率。城镇化能有力地推动农村现代化,促进农业现代化,推动农村工业化,实现产品结构的升级,可以促进农村的可持续发展,有助于农民素质的提高和生活方式的改变等等(张晨强,2004)[3]。通过促进农村劳动生产率的提高,大量农村富余劳动力涌向城镇,可以加快农村剩余劳动力的转移,吸纳农村富余劳动力,促进农业发展适度规模经营,推动农业集约化、专业化、组织化和社会化生产。20世纪后期,美国经济学家托达罗(Todaro)提出了人口流动模型*托达罗假定农业劳动者迁入城市的动机主要决定于城乡预期收入差异,差异越大,流入城市的人口越多。托达罗认为,在任一时期,迁移者在城市现代部门找到工作的概率与现代部门新创造的就业机会成正比,与城市失业人数成反比。按照托达罗的模型,人口流动基本上是一种经济现象。尽管城市中失业现象已十分严重,准备流向城市的人们还是可以做出合理的决策。,指出:要使农村劳动力流向城市,必须发展城镇化水平,提高农村劳动力的预期收益。城镇化还可以增加城镇对农产品的需求、促进农民进入城镇就业,有效拓宽农民收入渠道。

总的来说,城镇化的发展必然带来人口、土地的集中,有利于农业实现规模经营和推动农业产业化的发展,有助于拉动内需,促进农业生产和农业经营模式的创新。

(二)农业现代化对城镇化的耦合协调作用

农业现代化是实施城镇化战略的重要条件。在城镇化过程中,推进农业现代化发展是关键,发展现代农业,有利于城镇化健康、稳定、可持续的发展。任何国家或地区,要想提高城镇化水平,首先要实现农业现代化(邢民,2013)[4]。只有首先实现农业现代化才能解决粮食问题,才能大幅提高农民收入,为城镇化的推进提供微观经济基础,因此大力推进农业现代化的意义不仅限于农村发展,实际上也是城镇化的基石(申鹏,2013)[5]。农业现代化的发展将促进土地、资本、人才、技术等生产要素的流动,有利于发展农业产业化并形成适度规模经营的现代农场,有利于农业产业结构转型及农业经营模式创新,促进农民市民化。郑鑫(2005)根据库茨涅茨提出的农业对经济增长有产品贡献、市场贡献、要素贡献和外汇贡献的理论,全面地分析了农业现代化对城镇化的作用。现阶段我国城镇化进程以农民为主体、农村为载体、以农业为基础,城镇化质量的提高主要依靠农业技术水平的进步,农业生产的分工与专业化直接影响着农业生产效率,进而影响新型城镇化质量的提高[6]。我国农业现代化的发展将推动农村经济发展,增加农民收入,缩小城乡收入差距,加速城乡一体化进程,为城镇化建设提供坚实基础。Dennis Tao Yang等(2013)对英国经济发展的研究发现,农业现代化不仅是推动经济增长的持续推动力,而且应该成为任何发展政策的重要组成部分之一[7]。

(三)农业现代化与城镇化的耦合协调

耦合是物理学中的概念,是指两个(或两个以上的)系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象。协调是两个或两个以上系统或要素之间一种良性的相互关联,是系统之间或系统内要素之间和谐一致、良性循环的关系。耦合度与协调度是对系统或要素之间耦合与协调状态、程度的描述和度量。

农业现代化与城镇化耦合协调是指在经济发展过程中,在保持城镇化内部和农业现代化内部协调基础上,使农业现代化与城镇化之间通过在各自内部和彼此之间相互依存、相互适应、相互促进、共同发展的发展状态和发展过程。农业现代化与城镇化的耦合协调,既是加快农业现代化与城镇化各自进程的重要手段,也是实现经济发展的良好路径。

夏春萍等(2012)均通过建立VAR模型对农业现代化与城镇化、工业化协调发展关系进行了实证分析,结果表明三者之间存在明显的相互促进作用,并对未来三者的发展提出相应对策[8]。洪业应(2014)用ADF单位根检验法、Johansen 协整检验法,构建误差修正模型,并采用格兰杰因果关系检验,定量研究了重庆1997—2012年工业化、城镇化和农业现代化的内在关系。结果表明,工业化、城镇化与农业现代化之间存在着长期均衡的反向变动趋势关系[9]。汪晓文等(2015)通过基于隶属度的模糊评价法对城镇化和农业现代化协调发展进行考察。结果显示,进入21世纪以来,中国城镇化与农业现代化协调发展经历了“严重失调—初级失调—低度协调—中度协调”进程,真正实现城镇化与农业现代化发展的高度协调任重道远[10]。

三、评价方法与模型

(一)熵值法

在信息论中,熵是对不确定性的一种度量。信息量越大,不确定性就越小,熵也就越小;信息量越小,不确定性就越大,熵也越大。根据熵的特性,可以通过计算熵值来判断一个方案的随机性及无序程度,也可以用熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。因此,可根据各项指标的变异程度,利用信息熵这个工具,计算出各个指标的权重,为多指标综合评价提供依据。熵值法是一种客观赋权法,其根据各项指标观测值所提供的信息的大小来确定指标权重[11]。其计算步骤如下:

(1) 数据的标准化。由于各项指标选取的单位不同,数据有很大的差异性,为了消除量纲影响,必须对指标进行标准化处理。标准化处理使用Z-Score法,公式为

由于权重的确定要运用熵值法,为了消除数据的负值,可将坐标平移。指标值Xij经过平移后变为yij,其中yij=k+Xij式中,k为坐标平移的幅度(一般情况下,指标标准化后数值在-3~+3,因此,k取3即可消除负值)。

其中,可证明ej∈[0,1]。

(4) 计算第j项指标的差异性系数γj,其中计算公式为

当γj值越大,则指标xj在综合评价中的重要性就越强。

(5) 计算指标xj的权数wj,计算公式为

其中j=1,2,…,n。

通过上式可以计算出第i年份的农业现代化和城镇化综合评价值ui。

(二)耦合协调评价模型和判断标准

1.耦合协调评价模型

耦合原是物理学中的概念,是指两个或两个以上系统通过各种内在因素相互作用、相互影响的现象。耦合度用来反映各系统彼此之间相互作用、彼此影响的强度。目前在物理界,已有大量学者对耦合系数理论进行了研究。借鉴已有学者的研究成果[12][13][14],建立多个系统相互作用的耦合度模型,即:

其中,Cn表示n个系统之间的耦合度,在这里n=2。0≤C≤1,且C的数值越小,说明系统之间越不协调,甚至处于无关状态。

由此可以推导出农业现代化与城镇化的耦合度模型:

耦合度C虽能够测度农业现代化与城镇化之间的相互作用强度,但难以反映系统整体协调发展的水平高低。如当各子系统发展水平均较低时,用该模型同样可得出较高的耦合度,从而与各子系统发展水平都较高时耦合度较高的情形相混淆,因此建立农业现代化系统与城镇化系统的耦合协调度模型,耦合协调度是衡量系统之间在发展过程中彼此和谐一致的程度。该指标除了考虑二者间相互作用的强度,又关注各自的发展水平,衡量农业现代化和城镇化既同步又发展的程度。即

式中,D为耦合协调度;T为两大系统的综合协调指数,反映二者的整体发展水平对协调度的贡献;α、β为待定系数,分别表示农业现代化与城镇化的贡献系数,二者的取值通常取决于两系统的相互促进程度和各自的重要程度,农业现代化水平的提高与城镇化进程的不断推进是相互驱动、相互促进的,在当今推进我国“四化”同步的时代背景下,两者居于同等地位,为此α、β均取0.5。

表1 耦合协调度等级划分标准

2.耦合协调度判断标准

目前学术界对于系统耦合协调度的判断标准,没有形成定论。结合本文研究重点,综合参考国内外学者的分类方法,将农业现代化系统与城镇化系统耦合协调度划分为6个等级,见表1。

四、农业现代化水平与城镇化水平综合评价指数及其耦合协调度评价分析

(一)数据来源

各项指标值的数据来源主要是1997—2014的《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国农业统计年鉴》《中国农村统计年鉴》、统计年报以及相关信息统计网站。

(二)指标体系构建及权重

遵循科学性、层次性、完备性、独立性及数据的可获得性等指标选取原则,根据农业现代化与城镇化系统耦合模型的内涵及协调度特征,参考已有的研究成果[15][16][17],采用理论分析法、专家咨询法对指标进行设置和筛选,最终构建城镇化系统与农业现代化系统的评价指标体系。在该体系中,农业现代化系统包括:农业投入水平、农业产出水平、农村社会发展水平、农业可持续发展水平4个子系统以及单位耕地面积动力、有效灌溉面积比重等13项个体指标;城镇化系统包括:经济发展水平、社会发展水平、居民生活水平和资源环境水平4个子系统及人均GDP、非农人口比重等15项个体指标,见表2。

表2 农业现代化和城镇化指标体系及权重

(三)农业现代化与城镇化耦合协调度分析

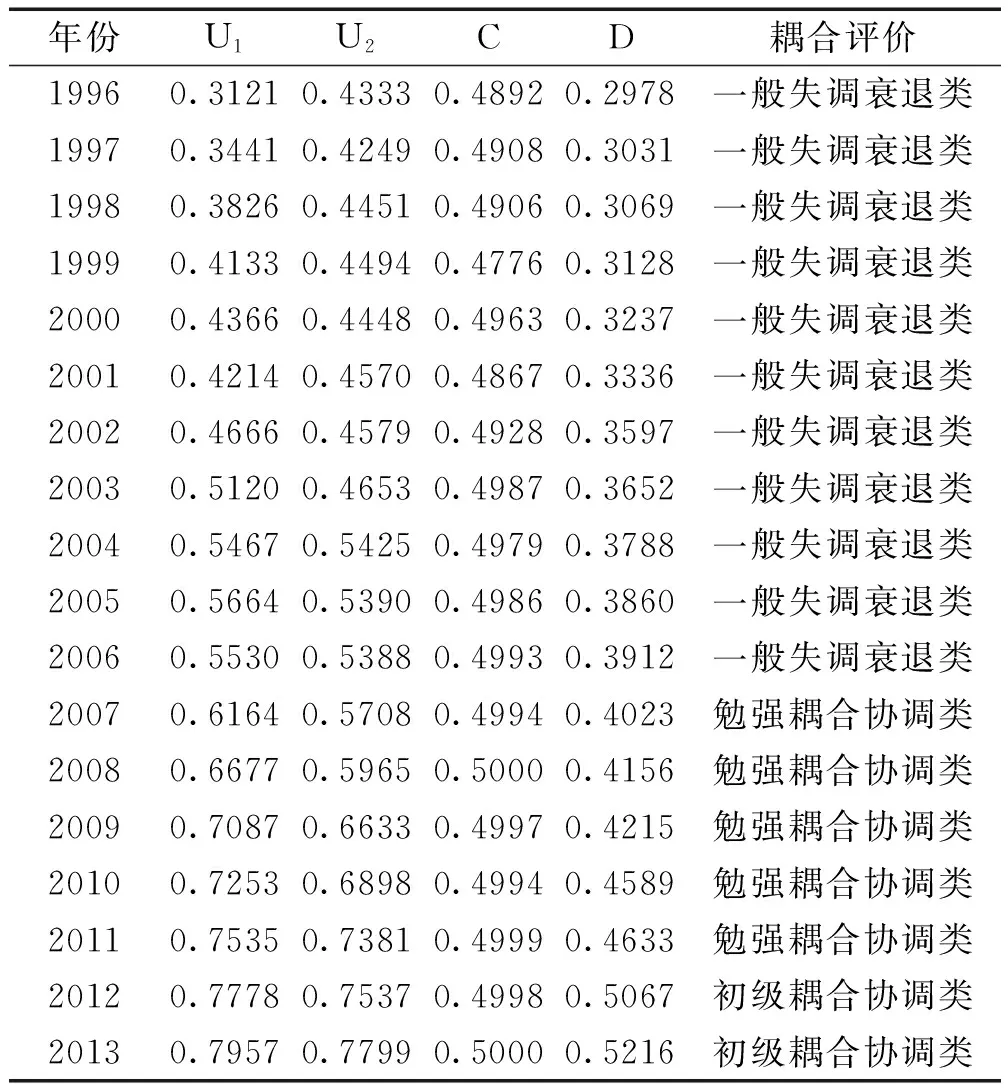

利用熵值法计算出城镇化系统的综合评价值U1和农业现代化系统的综合评价值U2,利用已构建的农业现代化与城镇化耦合关系模型,测算我国农业现代化与城镇化的耦合度C和耦合协调度D,见表3。

表3 我国农业现代化与城镇化综合评价值

1.农业现代化综合评价指数变化特征

从表3和图1可以看出,我国农业现代化综合评价值总体看呈波动上升趋势,从1996年的0.4333上升至2013年的0.7999,增长趋势比较明显;而且农业现代化综合评价值呈两阶段特征,1996—2003年之间是缓慢增长的态势,从1996年的0.4333涨到2003年的0.4653;2004—2013年呈快速增长态势,从2004年的0.5425涨到2013年的0.7999。

其原因是党的十一届三中全会的召开确定了农村实行家庭联产承包制,极大地调动了农民生产的积极性,农业生产水平不断提高。但20世纪90年代初,农业小规模生产的弊端逐渐显现,产品质量低,效益不高,导致农业生产竞争力弱;小规模生产与大市场难以对接,影响农民收入的增加。尤其是20世纪90年代以来,我国耕地开始出现撂荒现象,之后城市用地快速扩张和由此造成的耕地流失现象比较突出,严重影响了农业现代化发展。

20世纪90年代末期开始,我国政府高度重视发展农业,对农业的投入增加较快,采取了各项政策措施鼓励农业发展,使我国农业现代化的发展速度大大加快。从2003年开始,连续12年的国家“一号文件”在农村基础设施、新农村建设、农业科技支撑、建立现代产业体系、农村金融扶持、现代化经营模式、培养新型农民等方面,对农业支持力度不断增强,为农业现代化营造了良好的发展环境,对农业生产发展,农村社会进步和农民生活改善起到了非常大的助推作用。

2.城镇化综合评价指数变化特征

从表3和图1可以看出,我国的城镇化综合评价值除了在2001年和2006年略有下降外,整体呈现出持续上升的趋势,1996年城镇化综合评价值仅为0.3132,在 2013年达到了 0.7957,翻了1.5倍,18年间我国城镇化综合发展水平明显提升,城镇化发展的质与量也逐步趋于统一,不仅经济发展水平和居民生活水平在逐年推进,社会发展和资源环境水平也逐步趋于完善:人均GDP、非农增加值占GDP比重、非农业人口比重等均有明显提高,人均拥有道路面积、人均公园绿地面积等指标不断增加,表明我国城镇化水平的提高对农业现代化的支撑力度在不断增强。

3.耦合协调度类型

通过比较城镇化与农业现代化的综合评价值U1与U2,可以发现,我国1996—2013年农业现代化与城镇化的耦合协调度分为两种类型:U1

从表3和图1可知,在1996—2001年,U1

城镇化水平是一个国家工业化、现代化的重要标志。由于当时改革刚刚起步,我国城镇化滞后的原因是多方面的,既有农业现代化水平和城市承载力不高的原因,也有城乡二元结构及严格的城市户籍管理制度的原因。新世纪以来,我国逐步放开户籍制度、城市就业和社会福利制度等限制,2000年,党的十五届五中全会明确提出实施城镇化战略,2002年,党的十六大把积极推进城镇化进程作为全面建设小康社会的重要任务,使得我国城镇化的发展速度大大加快。

党的十一届三中全会确定了农村实行家庭联产承包责任制,极大地调动了农民生产的积极性,农业生产水平不断提高。此后十多年,农业现代化水平大大提高,但是其实际质量并不是很高,农业基础设施还有待加强,农产品质量有待提高,农业生态环境有待改善等等。目前国内主要农产品价格遇到双重“天花板”作用,而且农业生产成本“地板”抬升的挤压作用开始体现,包括人工、农机作业、土地流转等费用上涨很快,种子、化肥、农药等价格也不便宜。生态环境和资源条件这两道“紧箍咒”也严重束缚农业发展,从而导致农业现代化发展略滞后于城镇化发展。

4.耦合度及耦合协调度时序演变

从表3和图2中可知,1996—2013年农业现代化与城镇化的耦合度一直保持在0.49左右,1999年耦合度最低,为0.4776,2008和2013年耦合度最高,为0.5000。18年间耦合度变化率极小,仅为1.65%。一方面表明农业现代化与城镇化交互耦合的紧密性,另一方面也表明我国农业现代化与城镇化发展在不同时间耦合的强度、重点均存在一定的差别。

1996—2013年,农业现代化和城镇化的耦合协调度整体上呈增长趋势。耦合协调度的分值,由 1996年的 0.2978增加到 2013年的0.5216,年均增长3.35%。由此可见,农业现代化和城镇化两个子系统间相互配合、相互推进的作用在逐渐增强,系统运行绩效逐渐提高,耦合协调关系逐渐趋向良好发展,耦合协调程度从失调向耦合协调转变,耦合协调作用遵循了“一般失调衰退→勉强耦合协调→初级耦合协调”的路径。1996—2006年处于失调阶段,2007—2013年进入协调阶段。两系统的耦合协调度以 2007年为转折点,2007年之前,农业现代化与城镇化之间相互促进作用较弱,协调程度较低;2007年之后,随着我国出台一系列的推动农业现代化和城镇化的相关政策和文件,尤其是2010年党的十七届五中全会“三化同步”战略的提出,以及随后出台的一系列促进“三化同步”的政策措施,使得农业现代化与城镇化二者之间的协同效应得到增强,协调程度大大提高,由2006年的一般失调衰退阶段上升到2007年的勉强耦合协调阶段。2012年党的十八大提出“四化同步”战略,加快了城镇化和农业现代化的良性互动、相互协调和同步发展,使得耦合协调度由2011年的勉强耦合协调阶段上升为2012年的初级耦合协调阶段。

五、结论与政策启示

在我国经济进入新常态的背景下,农业现代化与城镇化发展也进入新阶段,推动农业现代化与城镇化的协同发展是新常态下经济社会发展的重要任务。以上研究结果表明:

第一,我国的农业现代化发展水平不断优化提升,其综合评价值从1996年的0.4333上升至2013年的0.7999,上升幅度较为明显;同时,城镇化进程也不断加快步伐,其综合评价值由1996年的0.3121上升到2013年的0.7957,整体呈现不断趋好的局面。

第二,我国农业现代化与城镇化的耦合度在近20年间变化波动幅度较小,基本处于0.49上下浮动;而耦合协调度变化明显,从1996年的0.2978上升至2013年的0.5216,已经从失调阶段进入了耦合协调阶段。农业现代化和城镇化两个子系统间相互配合、相互推进的作用在逐渐增强,耦合协调关系逐渐趋向良好发展,耦合协调程度遵循了“一般失调衰退→勉强耦合协调→初级耦合协调”路径。1996—2006年处于失调阶段,2007—2013年进入协调阶段,但是还处于初级耦合协调阶段,正向良好耦合协调阶段迈进,但是离优质耦合阶段还相差很远;同时,可将耦合协调度的类型以2001年为分界点,2001年之前处于城镇化发展滞后型,2001年之后是农业现代化发展滞后型,表明我国当前的农业现代化水平与城镇化水平匹配化程度仍然偏低。

总体来看,在我国社会经济发展进程中,城镇化发展对农业现代化的推动效果明显大于农业现代化对城镇化发展的推动,农业现代化发展水平相对较低,滞后于城镇化的发展。说明城镇化发展中后期,不可能只依靠从农业农村获得资源要素的积累,而要将城镇发展收益投入到农业农村建设则会带来良好的效用。在我国提出“工业化、信息化、城镇化、农业现代化”四化同步发展的大环境下,补上农业现代化“短板”,确保国家粮食安全和主要农产品有效供给,强化城镇化发展的基础支撑。重点在于:

第一,推动生产要素合理流动,其重点是有效保护和合理利用土地资源。在《国家新型城镇化规划》(2014—2020年)的指导下,明确城镇建设用地与农业用地的界限,严格保护耕地资源,并且鼓励城镇建设用地从荒山、荒地和贫瘠农业用地获取。实施集约节约利用土地的城镇化模式,控制城市建设规划用地总规模、严格建设用地标准,提高土地的容积率、利用率和产出率。建立合理有效的土地经营权流转制度,完善土地流转机制,切实保障农民的切身利益。规范土地征用制度,确定合理的土地补偿标准,保护被征地农民的合法权益。同时,要加快农村土地制度改革,对农民土地财产确权颁证,建立完善的农村土地流转、抵押、置换等交易制度,搭建城乡土地公共交易平台,有效盘活农村土地市场,为城镇化腾出建设用地和现代农业规模化发展创造条件。

第二,把基础设施建设重点转向农业农村。大幅度增加农业农村基础设施建设投入,启动一批拉动内需作用大、经济社会生态效益明显的农业农村建设项目,尽快改变城乡基础设施建设反差巨大的局面。大力实施高标准农田建设规划,整合财政投入,统一建设标准,提高建设效果,确保到2020年建成8亿亩高标准农田。以耕地整治、农田水利为重点,加强耕地质量建设,建立耕地建设与管护长效机制,确保耕地质量与设施永续利用。加强耕地和水资源污染防治,采取综合性措施,治理城镇和工业污染物向农村农业的转移扩散。加快农村电网改造、乡村道路建设,改善农村生产生活条件。

第三,推动公共产品公平配置,其重点是健全城乡一体化体制机制。加快推进农业转移人口市民化。建立转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制,建立城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制,推动农业转移人口就业、社保、住房、子女教育等方面改革。加快推进城乡基本公共服务均等化。社会事业发展重点应该在农村和接纳农业转移人口较多的城镇,提高公共财政保障农村教育、医疗、社保标准和水平,扩大公共财政覆盖农村范围。

第四,培养新型职业农民等新型农业经营主体。在城镇化进程中实现农民群体的职业分化,使农民“去身份化”,成为一种有尊严、有保障的职业选择。制定国家层面的中长期农民培训规划,大力开展农民职业教育,增强农民发展现代农业的意识,提高农民的科学文化水平和驾驭现代农业科技成果的能力,培养造就一批“懂技术、会管理、善经营”的新型职业农民,促进农业生产方式的改变、劳动生产率和资源利用率的提高,推动农业现代化的发展。制定针对性强的扶持政策,大力培育专业大户、家庭农场、土地合作社和其他各类农民合作经济组织,做大做强龙头企业。

[1] 郭剑雄:《城市化与中国农业的现代化》,《经济问题》2003年第11期。

[2] 刘玉:《农业现代化与城镇化协调发展研究》,《城市发展研究》2007年第6期。

[3] 张晨强:《城镇化是实现现代化的必由之路》,《中共太原市委党校学报》2004年第2期。

[4] 邢民:《农业现代化是城镇化的最大支撑》,《世界热带农业信息》2013年第3期。

[5] 申鹏:《城市流动人口社会化服务管理的困境与创新:基于贵阳市实践的探索》,《人口学刊》2013年第6期。

[6] 郑鑫:《城镇化与农业现代化的相互作用分析》,《河南商业高等专科学校学报》2005年第2期。

[7] Yang Dennis Tao, Zhu Xiaodong:“Modernization of agriculture and long-term growth”,JournalofMonetaryEconomics,2013年第4期。

[8] 夏春萍、刘文清:《农业现代化与城镇化、工业化协调发展关系的实证研究——基于VAR模型的计量分析》,《农业技术经济》2012年第5期。

[9] 洪业应:《新型工业化、城镇化和农业现代化的互动关系研究——基于重庆市的实证检验》,《农村经济与科技》2014年第10期。

[10] 汪晓文:《中国城镇化与农业现代化协调发展的测度》,《统计与决策》2015年第8期。

[11] 张卫民、安景文、韩朝:《熵值法在城市可持续发展评价问题中的应用》,《数量经济技术经济研究》2003年第6期。

[12] 曹俊杰、刘丽娟:《新型城镇化与农业现代化协调发展问题及对策研究》,《经济纵横》2014年第10期。

[13] 董伟:《论城镇化与农业现代化协调发展的实现路径》,《经济学研究》2013年第6期。

[14] 范辉、刘卫东、吴泽斌、张恒义:《浙江省人口城市化与土地城市化的耦合协调关系评价》,《经济地理》2014年第12期。

[15] 辛岭、将和平:《我国农业现代化发展水平评价指标体系的构建和测算》,《农业现代化研究》2010年第6期。

[16] 王毅、丁正山、余茂军:《基于耦合模型的现代服务业与城镇化协调关系的量化分析——以江苏省常熟市为例》,《地理研究》2015年第1期。

[17] 杨振宁:《城乡统筹发展与城镇化关系的实证研究——基于安徽的数据》,《农业经济问题》2008 年第5期。

(责任编辑 刘永俊)

The Coordinated Development of Urbanization and Agricultural Modernization in China——An Empirical Analysis According to the Data of 1996—2013

XIN Ling, HU Zhi-quan

(Institute of Agricultural Economics and Development Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China)

Based on the interactive relations between the agricultural modernization and urbanization, the coupling theory in physics has been referenced to construct two evaluation index systems and the coupling evaluation model. The study is the experimental study, in which the subjects are the coordination of the coupling relationship between agricultural modernization and urbanization in recent 20 years. The result shows that the agricultural modernization and urbanization development level is constant optimization and upgrading in China, the degree of coupling has entered the phase of coupling coordination from the disordered stage in 1996-2013, but China’s current agricultural modernization does not match very well its urbanization at the same level. Under the synchronization of the “four modernizations” development environment, the authors draw a conclusion that the focal point of the coordinating development of China’s urbanization and agricultural modernization rests on the promotion of agricultural modernization.

coupling coordination degree; agricultural modernization; urbanization

2016-04-12

国家软科学研究计划项目“农业现代化与新型城镇化”(项目编号:2014GXS1B002);北京市社会科学基金项目“北京新型农业经营体系构建研究”(项目编号:15JGB110)。

辛岭(1971—),女,内蒙古包头市人,中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员、硕士生导师;通讯作者胡志全,(1972—),男,内蒙古包头市人,中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员、硕士生导师。

F291.3

A

1672-4917(2016)04-0095-08