立法协商的民主源起与制度构建

2016-11-19杨积堂

杨积堂

(北京联合大学 管理学院,北京 100101)

立法协商的民主源起与制度构建

杨积堂

(北京联合大学 管理学院,北京 100101)

立法协商是人民民主权利实现的重要路径,是科学立法、民主立法的一种保障和方式,中国特色社会主义协商民主是立法协商的民主之源,“共同纲领”和“五四宪法”,是我国立法协商最早的源起和实践。“党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一”是立法协商的前提和基石,坚持人大对立法的主导作用,充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用,在立法的全过程中贯穿广泛的、多层次、多方式的协商活动。使更加多元的利益和诉求,能够充分表达和沟通,在基于人性的感性诉求和理性节制之间,通过协商达成更加和谐的平衡,体现良法的价值追求。

立法协商;协商民主;依法治国;制度构建

法律是治国之重器,良法是善治之前提。早在公元11世纪,我国西域历史上有一部古典文学名著,是喀拉汗朝时期用回鹘语写成的长诗《福乐智慧》,诗中提出推行良法,“社稷将永固,传之永恒”,诗中还写道:“清醒和良法是社稷之本,有此二者,社稷将永存”,“暴政似火,能焚毁一切,良法似水,使万物滋生”*《福乐智慧》是公元11世纪,我国西域喀拉汗朝著名学者、思想家优素甫·哈斯·哈吉甫用回鹘文(古代维吾尔语)写成的一部劝诫性长诗。《福乐智慧》中用大量的篇幅和诗句反映了他的法治思想。参见《福乐智慧》,民族出版社2000年版,第268、270页。。党的十八届四中全会将法律从治国之重器的高度,强调只有良法,才可善治,提出了要恪守“以民为本、立法为民”的理念,把公正、公平、公开的原则贯穿立法全过程,深入推进科学立法、民主立法。进而提出要加强人大对立法工作的组织协调,健全立法机关和社会公众沟通机制,开展立法协商,充分发挥政协委员、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和社会组织在立法协商中的作用,广泛凝聚社会共识。[1]立法协商成为科学立法、民主立法和协商民主实践环节中的重要内容,其制度内涵与制度设计都需要进一步在理论上进行科学厘清,促进立法协商的有效落实。本文仅就立法协商的内涵、民主源起和制度构建角度略作探讨。

一、 立法协商的内涵之辨

当前,对于什么是“立法协商”、如何界定“立法协商”的内在涵义,在实务界和理论界有着各种不同的认识和探索,从而形成了各种不同的观点。对于立法协商的认识,大致分为下面几种不同的观点:

(一)广义协商说

持这种观点的学者认为“立法协商主要是指立法机关在制定法律之前,就法律草案的内容与其他国家机关、政协、民主党派、社会组织以及公民进行协商,广泛听取和吸纳各方意见,争取达成社会共识的制度。”[2]与此相近的观点认为“立法协商是指国家立法机关在立法过程中,通过立法听证、座谈等形式鼓励人民群众参与立法,使立法所涉及人民群众的各方面利益都尽可能得到充分表达,从而制定出符合人民群众利益和社会公众利益的法律法规。”[3]浙江省杭州市人大常委会法工委主任路江通认为:“立法协商是立法机关通过座谈会、听证会、论证会等方式,就立法事项公开、广泛征求社会公众意见的互动沟通活动。”[4]

(二)政协协商说

各地人民政协积极参与立法协商,在这样的实践基础上,有的观点就将立法协商局限于政协协商。这种观点认为:“立法协商,是政协委员和有关专委会成员在立法机关初审之前,对有关法律草案进行协商论证、发表意见和建议的活动。立法协商是人民政协履行政治协商职能的重要形式,是把政治协商纳入决策程序的具体体现”。[5]这种将立法协商局限在政协委员和有关专委会成员这个狭义的范围内的协商,显然不是立法协商的本意。

(三)人大协商说

基于人大的立法权,有的观点就将立法协商与人大立法权相关联,认为立法协商是指行使国家立法权的全国人民代表大会及其常务委员会在正式通过宪法修正草案以及法律、法律决定草案以前,或拥有立法权的地方人民代表大会及其常务委员会在制定地方性法规前,按照一定的程序,就有关事项和内容与有关方面、部门或人士,或面向社会公众,通过咨询、沟通、对话、讨论、听证、评估、征求意见、提出建议和反馈等方式进行的协商活动。这种观点认为立法协商主要是人大主导下的立法过程,有的地方人大还进行了专门的立法,如山东淄博市人大在其《人大常委会立法协商办法》中对立法协商定义为:“立法协商,是指市人大及其常委会在地方立法活动中与特定或者不特定主体之间的协商民主活动,立法协商的主体市人大专门委员会、市人大常委会法工委负责立法协商的组织工作,与协商对象开展立法协商。”[6]

约翰·格雷在《人类幸福论》中指出:“我们不可能任性地用规章制度去束缚人类的天性而不破坏他们的幸福。使人类的天性服从于跟它相矛盾的法律、规章和习惯的企图,纵然不是使人类遭受灾难的唯一的根源,但也是主要的根源。”[7]“利益的矛盾关系往往使法治社会的公正一般只能做到程序上的形式公正,而不能保证事实上的完全公正。”[8]我们讨论立法协商,也正是基于将立法活动回归到更加科学和民主的轨道,让立法结果与立法所涉及的各相关主体之间的利益追求形成正向适应,而非跟“人类的天性”相互矛盾与悖反。这是我国法治建设和社会发展到了一定阶段后更加强烈的追求,也是社会主义民主制度建设的独特优势。对于立法协商的认识,其前提是社会主义协商民主在立法过程中的具体体现和实践,而非一个单纯的制度设计或者立法形式。社会主义协商民主是我国人民民主的重要表现形式,是“通过国家政权机关、政协组织、党派团体等渠道,就经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题广泛协商,广纳群言、广集民智,增进共识、增强合力。”[9]从这个意义上讲,立法协商是在坚持“党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一”的前提下,用协商民主推进科学立法、民主立法的综合系统。这样就破除了上述“政协协商说”“人大协商说”等观点的局限性。因此,立法协商是坚持党的领导,坚持人大对立法的主导作用,充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道的作用,贯穿于包括全国人大、地方人大和国务院及相关政府部门的全部立法过程中广泛的、多层次、多方式的协商活动。立法协商,也绝不仅仅是一种制度,一种形式,而是一种内在的追求,一种人民民主的真正实现和人民意志的充分尊重与沟通,这是对良法价值的最好体现,也是人类幸福的根本保障。

二、 立法协商的民主源起与实践

“如果我们想使人类达到按其天性所能达到的完善程度,或者至少接近这种完善的程度,那么我们就应当使人类的一切规章制度能适应他们的天性。”[7]如果我们要尊重更广泛的人类的天性,就需要尊重每个人在制度设计中的基于天性的诉求,这就是在立法中,如何将真正的民主体现在立法进程中去。在票决民主的机制下,多数决原则作为一种游戏规则,解决的是制度选择过程中的一种决策机制,但是,正是在票决中,掩藏了另一部分人的诉求,如果想要尽可能地聆听和尊重更多人的天性和诉求,充分的协商就是最好的路径和舞台。立法协商的民主之源正是中国具有独特优势和特色的社会主义协商民主。

言及“协商民主”,有人会与20世纪90年代以来西方政治学界兴起的一种协商民主(deliberative democracy)理论相提并论,甚至会将中国的协商民主的根源与西方20世纪90年代兴起的协商民主理论相关联。然而,在中国的政治实践中,早在1949年之前,就开启了政治协商的实践,这就是协商民主在中国现代政治中的最早发端。1945年8月25日,中共中央发表的《对目前时局的宣言》号召:立即召开各党派和无党派代表人物的会议,商讨抗战结束后的各项重大问题,制定民主的施政纲领,结束训政,成立举国一致的民主的联合政府,并筹备自由无拘束的普选的国民大会。1946年1月10日至31日,由国民党、共产党、民主同盟、青年党和若干社会贤达参加的政治协商会议(史称旧政协)在重庆召开,通过了和平解决国内问题的五项决议,开启了我国各党派协商国是的民主先例。1948年4月30日,中共中央发布《纪念“五一”劳动节口号》号召:各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。中国人民政治协商会议第一届全体会议于1949年9月21日至30日在北平隆重召开。对这段政治历程的简单回顾,用史实揭示了中国协商民主的源起,也就是说不是任何民主理论和民主实践,都必须在西方的话语权中去找寻它的位置。健全的社会主义协商民主,是以“平等包容”“和而不同”为其重要原则[10]。它是基于中国传统的“和合文化”发展而来的中国特色的社会主义协商民主实践,具有丰富的内涵和深厚的历史文化积淀,也在中国的政治实践中发挥了巨大的作用。因此,立法协商的民主之源,是中国独有的,具有特色的社会主义协商民主。《中国人民政治协商会议共同纲领》(以下简称“共同纲领”)和“五四宪法”,是我国在协商民主的基础上开启立法协商的最早源起和实践。

(一)“共同纲领”是立法协商的一次伟大实践

应该说1949年第一届政协全体会议审议通过的“共同纲领”,就是立法协商的一次伟大实践。这次会议从1949年6月15日筹备开始到9月30日会议胜利闭幕,历时百余天。整个会议过程充分听取各民主党派、无党派人士和出席一届政协会议代表的意见建议,共商建国大业,进行了充分的政治协商。其中“共同纲领”的起草,进行了大量的协商讨论,在(6月15日—9月20日)筹备阶段,“负责起草共同纲领的第3小组,对初稿反复讨论修改7次后形成草稿,45个单位和特别邀请人士并662位政协代表分组讨论2次,尔后第3小组又讨论2次,筹备会常务委员会讨论2次,筹备会全体会议审议草稿基本通过。”[11]由于在整改起草过程中,进行了充分的协商和讨论,吸取了各方面的意见和建议,因此,在9月21日—9月30日政协正式会议期间,9月22日周恩来在第一届政协全体会议上作关于草拟共同纲领的经过及其特点的报告,并提交全体会议审议,受到各民主党派领导人的认同和赞扬,并于9月29日一届政协全体会议上顺利审议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,从而完成了全部法定程序,也以法律形式宣告中华人民共和国成立,这是一次协商民主的伟大实践,也是立法协商的发端和最好例证。

(二)“五四宪法”立法协商的胜利硕果

“五四宪法”的起草和审议过程,又一次发挥了协商民主的优势,也成为立法协商的又一次伟大实践。1953年1月13日中央人民政府委员会第二十次会议,决定成立由毛泽东为主席的宪法起草委员会。毛泽东自1954年1月9日起,住在杭州达两个月,他亲自动手,带领起草小组,完成了宪法草案初稿起草工作。此后,1954年3月23日直至6月11日,毛泽东先后主持召开了7次宪法起草委员会会议,历时81天,反复讨论并征求意见,26位宪法起草委员会委员出席会议,委员中有宋庆龄、李济深、张澜、黄炎培、沈钧儒、陈叔通、程潜等民主党派中央、全国工商联领导人和无党派代表人士。1954年6月14日,在毛泽东主持召开的中央人民政府委员会第三十次会议上,一致通过《中华人民共和国宪法草案》,并决定公布宪法草案并交付全国人民讨论。在此后近3个月时间里,全国约有1.5亿人参加了讨论,对宪法草案表示热烈拥护,同时提出了110万条修改、补充意见和建议。9月20日,第一届全国人民代表大会第一次会议审议通过了《中华人民共和国宪法》,由于充分的协商,充分的征求意见,充分的修改,大会审议达成了高度的共识,会议代表共1 197人,同意票1 197张。[11]这是协商民主的胜利硕果,也是立法协商的最好实践。

三、 立法协商发展的制度基础

立法协商是科学立法、民主立法的一种保障和方式,打破的是立法神秘主义,使传统的“闭门立法”向“开门立法”转变。这种立法的方式,既是协商民主在立法领域的体现,更是人民民主权利实现的重要路径。立法协商的深入落实,除了要把协商民主的理念渗透在协商的每一个环节,更需要在制度上,有系统性的构建。在现有的制度体系中,从宪法对人民主权的基本定位,到立法法中的概括性依据,再到各地地方立法中的制度探索,初步形成了我国立法协商的制度构建的现实基础。

(一)立法协商的《宪法》根据

立法协商的根本,就是要在立法过程中,更加广泛地听取社会各界、各群体的意见和建议,使立法尽可能地实现“最大公约数”,体现更广大人民的意志。我国《宪法》第二条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民。 人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。 人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。”这是人民参与立法,参与立法协商的根本依据。国家虽然赋予了全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的立法权,但是,在立法权的行使过程中,一定要尊重人民参与管理国家事务的权利。在立法层面,“人们表达其对法案的态度的方式是多种多样的,参与投票表决并非唯一的途径。投票表决程序的容量有限,其只能让人们武断的选择支持与不支持,而无法将人们支持与否的理由、修改的意见以及可接受的范围等内容涵盖其中。要想让人们的意见得到充分的表达,并将人们的意见吸纳进法案之中,则必须在表决程序之外建立立法协商制度。”[2]

(二)立法协商的《立法法》根据

立法是国家的重要政治活动,《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)是关于国家立法制度的重要法律。我国现行《立法法》自2000年颁布施行以来,对规范立法活动,推动形成和完善中国特色社会主义法律体系,推进社会主义法治建设,发挥了重要作用。2000年制定《立法法》的时候,就在第五条明确规定:“立法应当体现人民的意志,发扬社会主义民主,保障人民通过多种途径参与立法活动。”这就在我国第一部《立法法》中明确规定了保障人民参与立法活动的内容,为立法协商在《立法法》中提供了具体的法律依据。

2015年《立法法》的修改,将深入推进科学立法、民主立法作为提高立法质量的根本途径。提出“拓宽公民有序参与立法的途径,开展立法协商,完善立法论证、听证、法律草案公开征求意见等制度”[12]。在第五条修改中,增加了“坚持立法公开”的内容,规定“立法应当体现人民的意志,发扬社会主义民主,坚持立法公开,保障人民通过多种途径参与立法活动”,进一步为“立法协商”的开展奠定了基础。

在具体如何参与立法协商方面,细化了相关规定,在《立法法》第三十六条、第六十七条明确规定:(1)列入常务委员会会议议程的法律案的协商制度。即列入常务委员会会议议程的法律案,法律委员会、有关的专门委员会和常务委员会工作机构应当听取各方面的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会等多种形式。(2)涉及专业性较强问题的法律案协商制度。即法律案有关问题专业性较强,需要进行可行性评价的,应当召开论证会,听取有关专家、部门和全国人民代表大会代表等方面的意见。论证情况应当向常务委员会报告。(3)存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整的法律案的协商制度。即法律案有关问题存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整,需要进行听证的,应当召开听证会,听取有关基层和群体代表、部门、人民团体、专家、全国人民代表大会代表和社会有关方面的意见。听证情况应当向常务委员会报告。(4)常务委员会工作机构的相关义务。即常务委员会工作机构应当将法律草案发送相关领域的全国人民代表大会代表、地方人民代表大会常务委员会以及有关部门、组织和专家征求意见。(5)行政法规起草过程中的协商制度。即行政法规在起草过程中,应当广泛听取有关机关、组织、人民代表大会代表和社会公众的意见。听取意见可以采取座谈会、论证会、听证会等多种形式。行政法规草案应当向社会公布,征求意见,但是经国务院决定不公布的除外。

(三)地方立法协商的制度化探索

在地方立法层面上,各省市党委、人大、政协等,不断探索各种类型的立法协商机制,在立法实践方面,特色更加突出,实践地更为深入,在不断探索的基础上,一些省、市也制定了规范立法协商工作的规范性文件。

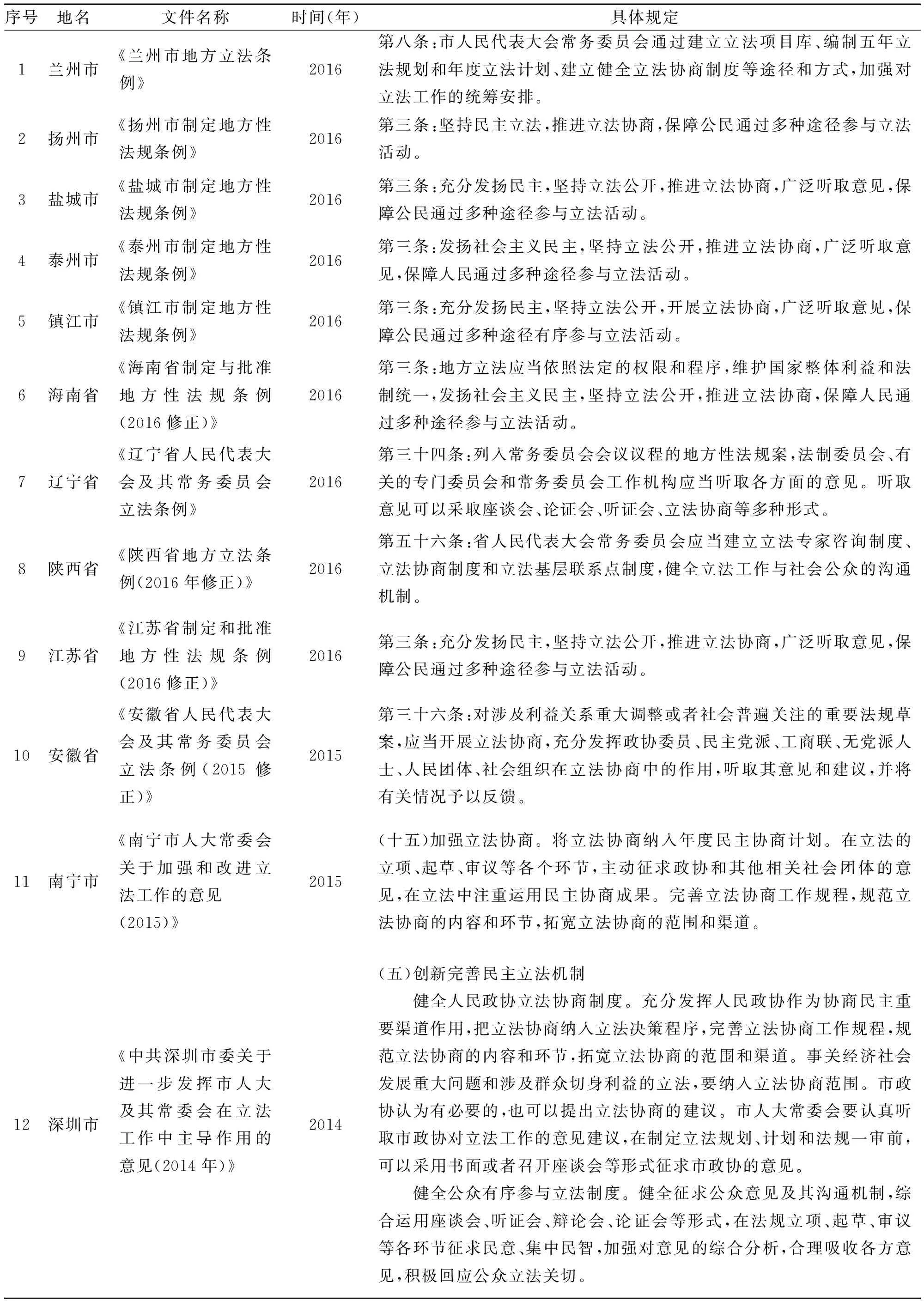

据不完全统计,截止2016年,有11个地方法规、2个地方政府规章、101个地方规范性文件中规定了有关“立法协商”的内容*数据来源为北大法宝。,这些涉及“立法协商”的地方法规规章分别来自北京市(3)、天津市(2)、河北省(11)、山西省(1)、内蒙古自治区(3)、辽宁省(7)、吉林省(1)、黑龙江省(2)、江苏省(20)、浙江省(8)、安徽省(8)、福建省(4)、江西省(1)、山东省(4)、湖南省(1)、湖北省(2)、广东省(6)、广西壮族自治区(3)、四川省(7)、贵州省(2)、云南省(1)、陕西省(1)、甘肃省(4)、新疆维吾尔自治区(3)、海南省(3)、重庆市(3)等26个省区市,说明各地对实施和开展立法协商,已经十分重视,并向立法协商规范化和制度化方向迈进。在上述各地的规范性文件中,列举部分有关“立法协商”的典型规定,如下表所示:

表1 各地规范性文件中有关“立法协商”的典型规定

“如果你要真的推进中国的民主政治,就应该脚踏实地地研究我们自己的民主政治实践及其创造的无比丰富的经验”[13]这些地方的实践,是我国立法协商的丰富经验和宝贵财富。通过地方立法,明确了“充分发扬民主,坚持立法公开,推进立法协商,广泛听取意见,保障公民通过多种途径参与立法活动”的规定,为地方立法落实立法协商提供了进一步的立法保障,也将立法协商这种协商民主方式实现了进一步的制度化。综上,从宪法的基本原则,到《立法法》的具体精神,再到省、市不同层级的地方立法规定,使得立法协商这种协商民主方式,真正实现了广泛、多层、制度化。

四、立法协商制度构建的思考与建议

开展立法协商,凝聚社会共识,是全面依法治国的根本要求,是国家治理体系和治理能力现代化的重要体现,在国家治理的顶层设计中,立法协商被高度重视,党的十八届三中全会、四中全会对开展立法协商都有专门设计和要求。党的十八届三中全会提出要“深入开展立法协商”,党的十八届四中全会进一步明确提出:要健全立法机关和社会公众沟通机制,拓宽公民有序参与立法途径,开展立法协商,充分发挥政协委员、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体、社会组织在立法协商中的作用,探索建立有关国家机关、社会团体、专家学者等对立法中涉及的重大利益调整论证咨询机制。《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》中提出:“各级人大要依法行使职权,同时在重大决策之前根据需要进行充分协商,更好汇聚民智、听取民意,支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。”[14]同时进一步强调要“深入开展立法工作中的协商。制定立法规划、立法工作计划,要广泛听取各方面的意见和建议。健全法律法规起草协调机制,加强人大专门委员会、工作委员会与相关方面的沟通协商。健全立法论证、听证、评估机制,探索建立有关国家机关、社会团体、专家学者等对立法中涉及的重大利益调整论证咨询机制。拓宽公民有序参与立法途径,健全法律法规草案公开征求意见和公众意见采纳情况反馈机制。对于法律关系复杂、意见分歧较大的法律法规草案,要进行广泛深入的调研、论证、协商,在各方面基本取得共识基础上再依法提请表决。”[14]如上所述,立法协商在国家治理的顶层设计中,给予了高度的重视和具体的要求。但是,有关各界对立法协商的认识和当前立法协商的实践还存在诸多不足,深入加强立法协商,还需要在理念养成和机制构建方面下大力气。

(一)立法协商的认识不足和机制欠缺

虽然在中国传统的社会生活中,“以和为贵”“有事好商量”等协商文化有着根深蒂固的文化基因,渗透在人们社会生活的诸多细节之中,但是,作为国家制度建设中的一个环节,将这样的协商文化,以协商民主的方式,体现在科学立法过程中,形成完善的立法协商机制依然任重道远,虽然诸如上述相关文件中,在顶层设计中,对立法协商给予了高度的重视和要求,但是,立法协商还存在诸多不足。

1.对立法协商的认识不足。虽然在建国之初,以“共同纲领”“五四宪法”为标志,社会各界、广大人民群众积极参与协商,在立法过程中建言献策,发挥了非常重要的作用。但是,在我国后续的立法发展中,立法机构专事立法工作,专家参与论证较多,虽然有各种立法征求意见活动,但是更加广泛的、真正规范的立法协商活动并没有形成机制,因此,无论从立法机关、各有关团体、社会民众等,都缺乏对立法协商的深入认识,尤其是在有关立法协商的主体、立法协商的程序、立法协商的内容、立法协商的方式等方面都存在各种不同的认识,甚至对立法协商在科学立法、民主立法中的重要地位和价值认识不足,这在某种程度上,会制约立法协商的健康发展。因此,要真正深入开展立法协商工作,需要进一步提高对立法协商的认识,形成良好的氛围。

2.立法协商实践缺乏有效机制。根据党的十八届三中全会、四中全会关于深入加强立法协商的精神,中共中央、全国人大、国务院等在各有关文件中,先后都对立法协商作出了明确的规定,以推动立法协商的实践。中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》中提出:“提高政府立法公众参与度。拓展社会各方有序参与政府立法的途径和方式。”[15]全国人大常委会2015年工作要点中提出:“贯彻加强社会主义协商民主建设的精神,开展立法协商,健全立法机关和社会公众沟通机制,拓宽公民有序参与立法途径。”[16]《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》中提出:“各级人大要依法行使职权,同时在重大决策之前根据需要进行充分协商,更好汇聚民智、听取民意,支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。”[14]同时进一步强调要:“深入开展立法工作中的协商。制定立法规划、立法工作计划,要广泛听取各方面的意见和建议。健全法律法规起草协调机制,加强人大专门委员会、工作委员会与相关方面的沟通协商。健全立法论证、听证、评估机制,探索建立有关国家机关、社会团体、专家学者等对立法中涉及的重大利益调整论证咨询机制。拓宽公民有序参与立法途径,健全法律法规草案公开征求意见和公众意见采纳情况反馈机制。对于法律关系复杂、意见分歧较大的法律法规草案,要进行广泛深入的调研、论证、协商,在各方面基本取得共识基础上再依法提请表决。”[14]进一步要求发挥好人大代表在协商民主中的作用。“发挥好人大代表在协商民主中的作用。健全法律法规规章起草征求人大代表意见制度,增加人大代表列席人大常委会会议人数,更好发挥人大代表在立法协商中的作用。提高代表议案建议质量,有关方面要加强与代表的沟通协商,增强议案建议办理实效。建立健全代表联络机构、网络平台等形式,密切代表同人民群众联系。鼓励基层人大在履职过程中依法开展协商,探索协商形式,丰富协商内容。”[14]2015年6月25日,中共中央办公厅在印发的《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》中指出:“在实践中丰富协商内容。鼓励各级政协根据形势发展,围绕党和国家中心工作,结合实际丰富协商内容,拓宽协商范围。政府起草一些重要法律法规的过程中,视情可在政协听取意见。充分发挥政协委员、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体等在立法协商中的作用。”[17]上述相关规定,是立法协商的重要指导和根本要求,但是相对比较原则,在立法协商的实践中,缺乏能够明确指引的协商机制,这样就导致全国各地,在立法协商方面,都在进行探索,没有形成统一的模式和运行机制,从而制约着立法协商的有效开展。

(二)构建立法协商制度的建议

1.提升立法协商理念。理念是行动的指引,更是构建制度的基石,也是统一思想的抓手。在立法协商方面,由于对立法协商中不同角色的地位、权限、参与方式、相互关系等诸多方面,还存在不同认识,这就导致在立法协商实践中,党委、人大、政协、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体以及普通民众之间,就立法协商的运行还不够顺畅,还需要在如何协调一致、相互配合,如何在立法中做到有效协商、充分协商,发挥最大协商效能等方面消除摩擦,减少牵制,良性运行。这就需要提升立法协商理念,从而统一思想,指引实践。对此,笔者认为,应该坚守下列理念:

(1)开放理念。立法协商就意味着立法方式从“封闭”走向“开放”,也就是说立法活动不仅仅是立法机关或者立法部门的事,而是要有立法机关或部门之外的更加广泛参与立法的状态,这就需要立法机关或部门,秉持“开放理念”,从立法规划、立法工作计划的制定,到法律法规的起草,都要以开放的理念,打破立法机关自身的藩篱,深入协商,加强论证、听证、咨询,广泛听取各方面的意见和建议。

(2)良法理念。良法是社稷之本,开放立法,深入开展立法协商,其根本目的就是真正体现人民主权,让立法能够真正体现最广大人民的意愿,使立法更加民主、更加科学。对“良法”的追求,应该是立法协商的本旨,因此,在立法协商的实践中,每一个协商的组织者和参与者,都应该秉持“良法理念”,真正实现立法公平。

(3)协同理念。立法协商是多部门、多角度、多层次、多主体参与的协商,无论是协商的过程,还是协商的成果,一定是一个从分散、冲突、碎片化的过程中逐渐协调、沟通、整合、参考的过程,这样就必须打破封闭思维,树立“协同理念”,才能真正尊重协商,汲取协商智慧,凝聚协商成果,提升立法的科学性。

2.健全立法协商机制。立法协商在实践中的现实运行,需要行之有效的运行机制作保障。由于立法协商所涉及主体和协商范围的差异性,立法协商的机制就会有内部协商和外部协商之别,在具体的机制构建方面,笔者认为需要从下面三个层面,构建完善的立法协商机制。

(1)内部协商机制。构建内部协商机制主要指立法机关内部在立法过程中开展立法协商的应遵循的规则和制度。以人大立法为例,在立法协商的实践运行中,就需要一套保障在人大系统内开展广泛协商的机制,这主要包括:法律法规规章起草征求人大代表意见制度;人大专门委员会、工作委员会与相关方面的沟通协商制度;立法调研、论证、听证、评估制度等。

(2)外部协商机制。构建外部协商机制主要指立法机关之外没有立法权限的相关主体,如人民政协、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体等,以广泛多层的社会主义协商民主为保障,构建制度化的协商机制,确保上述协商主体能够有序参加立法协商。

(3)组织协商机制。构建组织协商机制主要是指在内部协商和外部协商衔接过程中,需要构建的组织协调机制。如人大与政协在立法协商中的关系处理,由于人大是立法机关,政协是协商平台,这二者之间,没有天然的对接机制,为此,就需要构建能够保证其顺畅运行的协调机制。以北京市开展立法协商为例,首先由市人大常委会党组或市政府党组就需要开展立法协商的立法向市委请示,再由市委向市政协党组交办立法协商任务,市政协通过组织调研、论证,提出立法意见、建议向市委报送,市委将政协报送的立法协商的建议,再批转给市人大常委会党组或市政府党组,市人大常委会党组或市政府党组就协商建议进行分析运行,最终将“办理情况报告”报送市委,市委再将“办理情况报告”函告给市政协党组。这样就构成一个完整的组织协商机制,即体现了党对立法的领导,也体现了人大对立法的主导,也保障了政协顺利有效参与立法协商,发挥政协社会主义协商民主的重要渠道作用。参见下图*该图引自北京市政协主席吉林于2016年5月30日在北京联合大学所作的“人民政协与协商民主”讲座的PPT。:

3.明确立法协商程序。顺畅的运行机制,还需要科学、完整的操作程序加以保障。明确了前述立法协商的协商机制后,需要进一步将立法协商的程序加以制度化,从而保障立法协商的规范性,避免立法协商的随机性和随意性。具体立法协商应该遵从的程序,根据立法环节的进展,笔者认为应该大致遵循下列程序:(1)制定协商计划;(2)开展协商调研;(3)组织协商交流;(4)提交协商意见;(5)反馈协商成果。

4.规范立法协商形式。立法协商的最终落实,还需要一定的形式作为立法协商活动的载体,不同

的协商阶段,不同的协商内容,参与协商的角色不同,都需要组织契合的协商形式。根据目前开展的立法协商的实践和相关文件的要求,开展立法协商的主要形式有:(1)立法论证会;(2)立法协商会;(3)立法听证会;(4)立法征求意见会;(5)立法专家咨询会;(6)立法调研;(7)立法公示等。每一种不同的协商形式,均需要制定出明确的操作流程和规范,作为立法协商机制运行的有力保障和操作指引。

五、结语

立法协商,绝不仅仅是一种单纯的制度,一种形式,同时也是一种内在的追求,一种人民民主的真正实现和人民意志的充分尊重,这是对良法价值的最好体现,也是人类幸福的根本保障。“社稷的基础建于正义之上,正义之道乃社稷的根柢。”[18]广泛的协商,对少数人意见的聆听与尊重,正是“正义之道”的遵循,否则,多数人的正义,可能未必是真正的正义。协商民主基础上的立法协商,就是将正义的阳光洒向更加细致的角落。

中国的立法,已经过了简单照搬、借鉴的阶段,而应更加回归社会现实治理的本源,对各种利益群体进行考量,使立法更加科学、公平。就当前而言,立法协商还在探索的过程中,无论从理论研究还是制度建设,都有很大的欠缺。在理论层面,从中国话语权的角度,对立法协商的民主内涵、价值的挖掘不够;从制度构建上,虽然顶层设计上有了宏观的定位和制度安排,但是,在具体实施方面,还欠缺国家层面的制度细化。目前,如上列图表所见,对于立法协商的具体的制度固化,更多的是地方的大胆实践。故而,立法协商的理论研究、制度建设和实践探索都任重道远。

摩莱里在《自然法典》中称“人的一切行为的动机或目的是希望幸福。”[19]90但与此同时,“人的欲念是能燃成火灾的烈火。”[19]87因此,立法协商的目的,是让更加广泛的参与,使更加多元的利益和诉求,能够进行充分的表达并在理性的基础上进行沟通,既不是对少数人意见和利益的蔑视,也不是对所有诉求的无节制吸纳与放纵,而是在基于人性的感性诉求和理性节制之间,通过协商达成更加和谐的平衡。

[1] 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,http://cpc.people.com.cn/n/2014/1029/c64387-25927606.html。

[2] 汪全军:《合法性视角下的立法程序及其完善》,《湖南大学学报(社会科学版)》2016年第2期。

[3] 宋连胜:《国家治理现代化背景下协商民主实现形态与价值》,《理论学刊》2015年第4期。

[4] 路江通:《加强立法协商 提高立法质量》,《人民代表报》2016年2月23日。

[5] 王丛伟:《社会主义协商民主视阈下立法协商问题研究》,《山西社会主义学院学报》2014年第1期。

[6] 巨荣俊:《市人大出台〈淄博市人大常委会立法协商办法〉》,淄博日报2015年12月16日。

[7] 【英】约翰·格雷:《人类幸福论》,商务印书馆1984年版,第4页。

[8] 李林:《全面推进依法治国 努力建设法治中国》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2013年第3期。

[9] 胡锦涛:《胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》,http://news.xinhuanet.com/18cpcnc/2012-11/17/c_113711665_6.htm。

[10] 徐永利、杨积堂:《国家治理体系现代化需要健全协商民主》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2014年第3期。

[11] 胡照洲:《论立法协商的必要性和可行性》,《湖北省社会主义学院学报》2014年第1期。

[12] 参见全国人民代表大会常务委员会副委员长李建国2015年3月8日在第十二届全国人民代表大会第三次会议上《关于〈中华人民共和国立法法修正案(草案)〉的说明》,http://news.xinhuanet.com/2015-03/08/c_1114563179.htm。

[13] 李君如:《协商民主在中国》,人民出版社2014年1版,第6页。

[14] 《中共中央印发〈关于加强社会主义协商民主建设的意见〉》,http://news.xinhuanet.com/politics/2015-02/09/c_1114310670.htm。

[15] 《中共中央、国务院印发〈法治政府建设实施纲要(2015-2020年)〉》,http://news.xinhuanet.com/legal/2015-12/27/c_1117591748_5.htm。

[16] 《全国人大常委会2015年工作要点》,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2015-07/06/content_1942873.htm。

[17] 《〈关于加强人民政协协商民主建设的实施意见〉印发》,http://news.xinhuanet.com/politics/2015-06/25/c_1115726978.htm。。

[18] 优素甫·哈斯·哈吉甫:《福乐智慧》,民族出版社2000年版,第112页。

[19] [法]摩莱里:《自然法典》,商务印书馆1982年版,第90页。

(责任编辑 刘永俊)

On Legal Consultation’s Democratic Origin and Institutional Construction

YANG Ji-tang

(Beijing Union University, Beijing 100101, China)

Legal consultation is an important way to realize people’s democratic rights and a guarantee and method of scientific and democratic legislation. The democratic origin of legal consultation is based on the socialist consultative democracy with Chinese characteristics. “The Common Programme” and the “May 4thConstitution” are the earliest beginnings and practices of Chinese legal consultation. “The organic unity of the Party leadership, the people as the master of their own country and the administration of the country according the law” is the premise and foundation stone of legal consultation. It is necessary to insist the guiding function of the People’s Congress to legislation, to make best use of the important consultative democracy of Chinese People’s Political Consultative Conference, and to carry out extensive, multi-level, and multi-method consultative activities throughout the whole process of legislation, so as to better express and communicate more multivariate interests and appealing. It is also necessary to display people’s value pursuit of a good law which is based on people’s physical demands and rational command and which is well balanced through consultation.

legal consultation; consultation democracy; run the country according to law; institution construction

2016-08-29

北京市社会科学基金重点项目“社会主义协商民主的北京实践研究”(项目编号:14KDA002)。

杨积堂(1971—),男,宁夏彭阳人,北京联合大学管理学院党委书记、首都法治研究中心主任,北京市政治文明建设研究中心教授。

D621

A

1672-4917(2016)04-0079-09