非遗里的探秘故事

2016-11-18程子

记者|程子

非遗里的探秘故事

记者|程子

在这座城里,以及这座城市经历的历史长河里,蕴藏着太多秘密。它们有关于我们的来历,有关于我们的生活,有关于我们的文化……诸多角度之中,令我们为之自豪的非物质文化遗产里,也必定藏着许多的传说,它们有的被解开,有的将注定成为一个谜。就让我们一起来看看,这些熟悉非遗名称里有哪些不熟悉的故事。

吴歌是何时出现的?

吴歌是文学史上对吴地民歌民谣的总称,吴文化的重要组成部分,也是非物质文化遗产。吴地文化从考古发现来看,已有上万年的历史。吴歌作为一种文化现象,必然是伴随着当地居民的生产劳动,祭祀习俗,和生活娱乐活动而发生发展的。

那么吴歌又是何时被真正定义的呢?作为一种口头文学,在没有文字之前,很难寻觅它的遗迹。如今要想找到古代吴歌的真貌,寻找它的源头,已经是一件十分困难和复杂的事。

在晋以前“吴歌”一词,未见诸文字。在汉魏歌谣中也没有吴歌之目。春秋战国时代,有“吴歈”,“歈”又作“愉”,有人解释,俞,是独木舟,欠,是张口扬声,合起来即是船夫唱的歌。左思《吴都赋》云:“荆艳、楚舞、吴愉、越吟,此皆南方之乐歌,为《诗三百篇》所未收者也。”那时把吴国人唱的歌曲统称为吴声歌曲。

在《吴地迷踪·吴歌始称何时》一文中,作者金煦表示,吴地民歌早在孙吴时代就已经流行了,在南朝已经达到高峰。六朝文学中,南朝民歌特别值得珍视,其中包括吴声和西曲两大部分,产于吴地的叫吴地歌声,产于长江西部的叫西曲。吴地歌曲后来大都收入到了宋代郭茂倩的《乐府诗集》中,编为“清商曲辞”。它们作为民歌民谣最初都是徒歌,后来才配乐,也有一部分是统治阶级及士族自己创作的,或者是拟作。《乐府诗集》引《晋书·乐志》:“吴声杂曲并出江南,东晋以来稍有增广,其始皆徒歌,既而被以管弦。盖自永嘉渡江之后,下及梁陈,咸都建业,吴声歌曲起于此也。”

黄幡绰到底有没有去昆山?

黄幡绰,唐时人,宫廷乐师,擅长参军戏。宋代陕西同州《霓裳羽衣曲》石刻传系根据其手书翻刻。有传说他晚年流落江南,葬于昆山。

为何这个传说对苏州如此重要?因为魏良辅著述的《南词引正》中说:“惟昆山(腔)为正声,乃唐玄宗时黄幡绰所传。”

那么,这个传说是真是假?现在普遍认为,黄幡绰的确来到了昆山。因为在昆山正仪就留下了印记。

唐朝,盛行的“大唐元音”已经名闻天下,盛行的“清商曲”被认为是“中华正声”。而唐玄宗大张旗鼓培育戏曲萌芽,黄幡绰耳濡目染戏韵精髓,因此就有了以后在昆山土地上传播雅韵的条件。当时黄幡绰在正仪传授的一板一眼、一音一调、一招一式,应该是唐玄宗时倡导的“正声”规范。

正仪的地方志《信义志稿》上这样记载:“至今村人皆善滑稽,及能作三反语。”这种现象和黄幡绰擅演“参军戏”的特长一脉相承,大概是讲究切字归韵吧,这对以后昆山腔追求字正腔圆的境界产生了深远的影响。

另外,据说黄幡绰在曲坛上的卓越贡献,他仙逝后,葬于当地良渚文化发祥地的厚土中,并命名绰墩山。绰墩山村位于江苏省苏州市昆山市自然生态保护区、苏州市阳澄湖水资源保护区,是江苏省古文化保护遗址单位。南宋龚明之《中吴记闻》中记载:“昆山县西二十里有村曰绰墩,古老传云,此乃黄幡绰之墓。至今村人皆善滑稽,及能作三反语。”

此外,清高栒《伟仙卮言》记载了其中一起无意间的开掘墓葬事件:

康熙五十年(公元1711年)十二月初五,有寺僧择葬,当真武庙门,筑墙障之。大石礙道,令舆人徙至他所。下有一穴,如隧道,窥之深杳莫测。土人持炬,宛转深入,正当庙址之下,有石门,门内窟室二楹,四面砖石,雕镂精工。空洞无物。后有一窦在壁间,大如斗,口泥壅不可入。或疑内即幡绰葬处也。

2000年10月到2001年1月,苏州考古队和昆山文管所对绰墩山遗址进行了抢救性发掘。这次发掘,不仅发现了五千年前的先民祭祀台,而且发掘到唐墓两座。其中一座唐墓是唐代船形砖室墓,方向340度,残长4.76,宽2.80,墓地铺人字形底砖,墓壁有残砖,不见棺木。棺床上出土开元通宝3枚。墓顶已毁。在残存的几百块砌砖中,发现四块刻字墓砖,上面残留着“天,调,不口,天子问什”等字。墓虽然被破坏,但是墓的形制规模,不是一般平民的墓葬,猜测这就是黄幡绰的墓葬。

昆曲鼻祖魏良辅有多少个谜?

昆曲鼻祖魏良辅在中国昆曲史上,他堪称谜一般的人物。即便是被奉为曲圣,倚为鼻祖,身后却名不见经传。

首先,他的籍贯众说纷纭,扑朔迷离。关于这个,在史料上主要有几种说法,但只有寥寥几字带过,分别为明代戏曲家李开先在《词谑》中说“太仓魏上泉”;明代昆山人张大复在《梅花草堂笔记谈·昆腔》中说“魏良辅别号尚泉,居太仓之南关”,和明末沈宠绥在《度曲须知·曲运隆衰》中说“有豫章魏良辅者,流寓娄东、鹿城之间”。更多的是明确他居住在太仓。

被称为“昆曲之祖”的魏良辅身上有着不少未解之谜

唯有沈宠绥的说法中,注明了魏良辅是豫章人,迁居到太仓去的。此外还有南昌人一说,原来在同时代下,南昌新建县也出了一个魏良辅,很多人往往把两人混淆。按照时间推算,嘉靖二十三年,新建县人魏良辅调任湖广左布政使右参议时,戏曲家魏良辅正在完成他的戏曲著作《南词引正》。

另外一件逸事是,真正推动魏良辅革新南曲的是在他遇见一个叫张野塘的人以后,而这个人日后也成为他的女婿。明末人宋直方《琐闻录》有记载“野塘,河北人,以罪发苏州大仓卫,素工弦索……昆山魏良辅者,善南曲,为吴中国工。一日至大仓闻野塘歌,心异之,留听三日夜,大称善,遂与野塘定交。时良辅(年)五十余,有一女亦善歌,诸贵人争求之,不许,至是竟以委野塘。”不把女儿嫁给贵人,而许配给被发配的罪人。如此厚爱,不难看出张野塘对魏良辅的影响之大,他有如遇到知音。《琐闻录》记载说魏良辅与张野塘定交“时良辅年五十余”,也就是说在魏良辅50岁后开始与张野塘并习南曲,解决了原来魏良辅所不满昆曲的种种问题,终于将昆山腔的演唱改革成为“江南名乐”。

魏良辅改革昆山腔全面成功而获得社会普遍承认和赞赏,但他却突然失去了下落和去向。他究竟去哪里了呢?他晚年及逝世时境况如何?没有具体记载只能成谜。

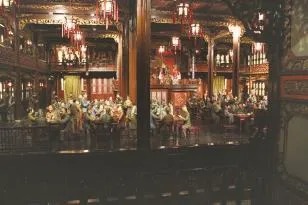

古代苏州人是怎样看戏的?

说到看戏,我们总会想到电视里一个偌大的戏园子,台上两个名角,台下一桌桌嗑着瓜子叫好的观众……其实,在古代苏州,人们根本不是这样看戏的!苏州的戏院出现得并不早。那么,古代苏州人是怎么看戏的呢?

据李嘉球在《吴地谜踪·苏州的戏院创始于何时》中所述,有关资料记载,苏州最早的戏院出现在清代雍正年间,至今有两百五十多年的历史。

在戏院出现之前,苏州城里人要看戏都要赶到虎丘山塘街。与别的地方不同,咱们苏州人看戏,不盯着戏台,而是盯着一种专门演戏的船,名为“卷梢船”。别看它只是条船,却功能齐备:船头是“戏台”,船中是演员休息的场所,船尾还有美味佳肴各种点心,供看客喝酒吃饭。要看戏,先雇佣“沙飞”、“牛舌”之类的小船,环伺在“卷梢船”四周观看。

不过想象一下就能明白,这样不就是露天看演出,苏州常常下雨,岂不是很容易被淋成个落汤鸡。据说如果船上看客太多,还容易翻船。虽然看船上演戏非常具有地方特色,不过实在周折太多又不安全,往往还会破坏剧情的连贯性,扫兴而归。

于是乎,在清朝雍正年间,有个叫郭园的戏班,在山塘街搭了房子,开始在陆上开戏馆表演。而不管是演戏的还是看戏的,都觉得这要比在船上方便的多,欣然前往,一时生意非常兴荣。有了这个好开头,在城里建戏馆的也就多了,几年之间,城里就有了30多个戏馆。

尽管如此,《苏州的戏院创始于何时》一文中还告诉我们,苏州还是东南地区最早有戏馆的城市呢。主要还是因为这里商业繁荣,经济富裕,有消费的需求。不过,戏馆开了之后,封建卫道士认为有伤风俗,强烈反对,连官府都多次查禁戏馆并勒令关闭,不过,戏馆还是没有被禁住,反而开遍了神州大地。

在戏院看戏对苏州人来说还是清朝才开始的娱乐

在丝绸之路上,苏州担任着丝绸发源地的重要历史作用

苏州也是丝绸之路的源头吗?

大家都知道丝绸之路分海陆两道,陆地从长安(今西安)出发,经过河西走廊,越过葱岭,经中亚到欧洲;而海道从泉州出发,跨马六甲海峡,越印度洋,至近东,到欧洲。然而,丝绸之路的出发地未必就是丝绸运输的起源地。

苏州科技大学教授,中国史记研究会常务理事,中国社会史学会理事戈春源认为,丝绸的出产地,也就是丝绸之路的真正起点之一,是在太湖流域的吴地。

虽然丝绸之路中最著名的地方是长安,但是长安在隋唐时期的缺乏丝绸的。据《大唐六典》,开元二十五年(737年),由于长安所在地关中地区缺乏丝绸,皇帝下敕,此地的京兆、同、华、岐四州租税所用的绵绢改成粮食。敕内称:“关辅既寡蚕桑,每年庸调宜折纳粟,造米支用”。而海道的起点泉州,物产并不丰盛,也是缺乏蚕丝的。据史书记载,其特产有荔枝、盐鱼、海物以及各种“蕃货”。那么它们的丝绸都是从哪里来的呢?戈春源认为,这两个地方的蚕丝重要来源之一便是吴地。吴地是丝绸之路的最原始起点。

吴地自古以来盛产蚕丝,更是中国刺绣的发源地之一。到了隋唐宋元时期,这里普遍养蚕,一年四五熟,且勤于纺织,使纺织品形成了自己的特色。由于吴地制丝精巧,被称作“吴丝”。这里的特色丝织品,有一种叫做缭绫,质地细腻,文彩华丽,十分有名。在唐时作为贡品。而吴绫是纹如冰形的丝织品,它薄而细,光如镜面,是当地特产。宋元时期,吴地桑柘甚盛,缫丝之声相闻,茧箔如山屹立。政府在今苏州、常州、镇江设立官营的绫锦场院或场务,盛产绫罗等高级丝织品。宋徽宗在苏杭设造作局,生产“织绣”产品,《吴郡志》所列苏州的“坊市”中有绣锦坊、绣衣坊、袞绣坊等名称,说明当时苏州刺绣、织锦已很盛行。在苏州云岩寺瑞光塔内还发现有五代或北宋时的刺绣经袱。

长安、泉州的丝绸,就有相当一部分是从吴地运来的。《新编方舆胜览》引文,在论及平江(今苏州)的经济地位时说,平江是海运与衣服的出发地:“楼橹万艘,据要冲于海道。”“袴襦千里,为屏蔽与京畿。” 《吴县志》(1994年版)指出,吴县丝绸在唐开元年间经长安销往罗马。

而运丝路线,进过戈春源的考察如下。秦统一中国,设驰道多条,其中东南一条,直通吴楚,吴地多水,多通水路。通江水道有两条,一条从苏州出发,经今望亭、无锡、常州,向西至奔牛,孟河入江。另一条从今苏州平门出发,“上郭池,入渎,出巢湖,上历地,过梅亭,入杨湖,出鱼捕,入大江,奏广陵。”隋唐时江南诸州货物依靠大运河运送,利用水道贩卖丝绸,已成当时中国一景。

戈春源认为,丝绸之路也应该包括从丝绸生产地到中转站之间的道路,那么有太多的证据证明,苏州便是丝路的重要原发地。