港台新闻传播教育的现状与发展趋向——基于港台6所新闻传播院系的调查研究

2016-11-18张佳慧

文/吴 锋 张佳慧

港台新闻传播教育的现状与发展趋向——基于港台6所新闻传播院系的调查研究

文/吴 锋张佳慧

大陆与台湾、香港在文化上同根同源,但缘于政治环境的差异,其新闻传播教育也有所不同。本文选取港台地区6所高校,对其发展现状、学位、专业与课程设置、师资结构和学术研究特色等进行调查与统计,以期对新闻传播教育的未来发展与方向提出分析与讨论。

新闻传播教育港台地区新闻传播院系调查

随着信息技术产业的飞速发展,信息传播的碎片化、海量化以及交互性、便捷性等特征日益凸显,营造了全新的媒体场域,新闻传播业正经历一场深刻的转型,这给新闻传播教育带来严峻挑战。面对全新的媒体样态和受众信息需求,新闻传播教育改革的压力与日俱增。大陆与台湾、香港在文化上同根同源,但缘于政治制度、社会环境的差异,其新闻传播教育也有所不同。本文采用文献分析法、比较分析法和个案分析法等方法,对香港地区香港大学、香港中文大学、香港浸会大学和台湾地区国立政治大学、世新大学和中国文化大学共6所大学新闻传播院系的发展现状、学位、专业与课程设置、师资结构和学术研究特色等进行调查与统计,试图通过此项研究探索新时期新闻传播教育改革的路径。

一、港台新闻传播教育的历史渊源

20世纪初期,新闻传播教育从西方先传入中国大陆,随后逐渐传入香港和台湾地区。

1.香港新闻传播教育历史。香港新闻传播教育起步比大陆晚。虽然香港大学早在1910年成立,但一直没有设置新闻专业课程。香港曾是英国的殖民地,深受英国新闻教育中“师徒制”人才培养模式的影响。香港第一所新闻专业学校是在1927年成立的香港新闻学社,第二所是1932年创办的生活新闻学院。二战后,香港传媒业获得飞速发展,对新闻传播教育的需求急剧增加,到1965年,香港中文大学重新开办两年制新闻传播课程,到1974年恢复为四年制新闻课程,并在1998年创办新闻硕士课程。香港浸会大学(早期称为“浸会书院”)在1968年创办四年制新闻文凭课程,1991年将新闻课程扩展为传理学院。1998年,办学历史最悠久的香港大学创办了新闻硕士班。香港回归后,英国新闻传播教育的影响相对变弱,美国新闻传播教育开始受到推崇,课程设置以美国为师,强调通识教育与专业教育并重,绝大多数老师在美国接受教育,倾向于接受自由主义和新闻专业主义概念。

2.台湾新闻传播教育历史。台湾新闻传播教育起步较晚,且长期受到政治因素的干扰,新闻传播教育带有浓厚的意识形态色彩。1954年,原国民党创办于南京的中央政治学校在台北复校,更名为国立政治大学,开办新闻研究所,一年后恢复大学本科,开台湾现代新闻传播教育的先河。在学术研究方面,该校新闻系具备学术研究与专业实务的双重实力,经过几十年的发展,国立政治大学已经成为台湾新闻教育最重要的中心。

1987年,台湾当局宣布开放报禁,摆脱媒体管制后,台湾传媒业在多元化体制下快速发展,新闻机构数量激增,对新闻传播人才需求迫切,新闻传播教育得以蓬勃发展。1989年,中国文化大学成立新闻暨传播学院,强调以人文素质为基础,深化专业学理和实务能力,“学”“术”合一。以新闻传播教育起家的台湾世新大学是一所私立大学,也是台湾地区新闻传播教育的后起之秀,1991年,该校将“编辑采访科”改革为新闻学系,分为日间学制、二年在职专班、硕士班和硕士在职专班四个学制,于2002年起开始招收新闻研究所硕士班。

台湾新闻传播院系的教师大多数有在美国接受新闻传播教育的经历,办学活动深受美国影响。在学科归属上,台湾教育界将新闻传播学专业归入社会科学一类,无论是教学或研究,都强调从社会科学角度来剖析新闻、传播行为与现象。在教育理念上,台湾新闻传播教育注重构建开放化的课程结构,包含人文通识课程,传播学的理论课程和专业实务课程等三大领域。同时,大量开设跨学科选修课程,以适应学生自主学习和社会多元化的需求。

二、港台新闻传播教育的现状分析

在了解两岸新闻传播教育的历史以及高校发展渊源的基础上,梳理其新闻传播教育在学位设置、专业设置、课程设置、师资队伍以及团队管理诸方面概况,通过横向与纵向的对比中,对港台6所高校进行比较,以动态的观点揭示新闻传播教育本身的演变,从而对新闻传播教育的未来发展与方向提出分析与讨论。

1.学位设置。与大陆地区新闻传播学清一色的文学学位设置不同,台湾和香港两地的学位设置更加多元化,尤其是香港地区表现较为突出,逐渐与欧美等国家的学位设置接轨。统计发现,6所高校中多数都设置了本、硕、博三个不同层次阶段的学位。新闻传播学院在本科教育阶段大多颁发文学学士,但总体呈现多元化趋势,如香港浸会大学传理学院分别设有传理学社会科学学士、传理学学士、新媒体及影视创意写作文学士和综合传播管理社会科学学士等;硕士教育的学位通常有新闻学硕士、文学硕士和工商管理硕士等三种。博士学位是最高层次的学位教育,各校根据自身特色设置特定的博士学位。香港地区三所高校的新闻与传播学院均设有传播哲学博士学位,而台湾地区国立政治大学和世新大学均设有传播博士学位。

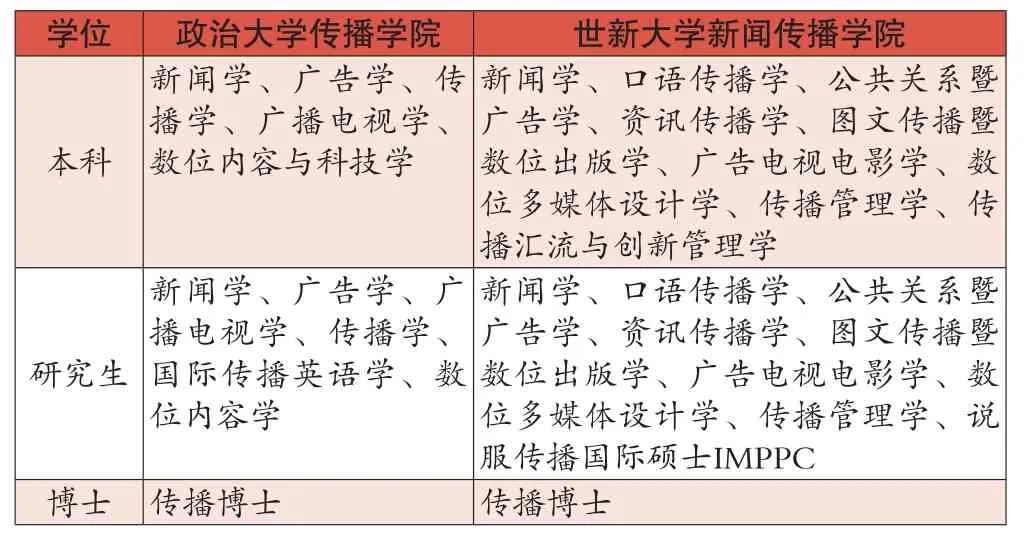

2.专业设置。在新闻传播教育的过程中,为了更好地迎接和面对新媒体时代带来的机遇和挑战,不同地区高校在专业设置方面也有所调整。在大陆地区本科教学专业设置方面基本相似,主要以新闻学、广播电视新闻学、广告学和传播学这四大专业为主;在研究生阶段,共同的有新闻学、传播学和广播电视学三大方向;博士阶段延续研究生阶段方向设置,逐渐凸显不同学院特色。

目前国立政治大学传播学院在本科阶段专业有新闻学、广播电视新闻学、广告学、传播学和数位内容与科技学共五个专业;世新大学新闻传播学院在本科阶段共设有9个专业,包括公共关系暨广告学、图文传播暨数位出版学、数位多媒体设计学和传播汇流与创新管理学等特色专业(见表1)。为适应不同阶段的新闻传播特征,国立政治大学作为台湾历史最为悠久的新闻传播教育学府,创先实施“学程制”,扎实创新,贯彻“理论与实务并重”,并强调“从做中学”的精神,在专业设置陆续进行了调整,具有以下四大特色:一是设置个性化的专业课程,二是大一大二不分系,三是设置数位内容与科技学程,四是设置跨学院的数位内容硕士学程。

表1 政治大学传播学院与世新大学新闻传播学院专业设置

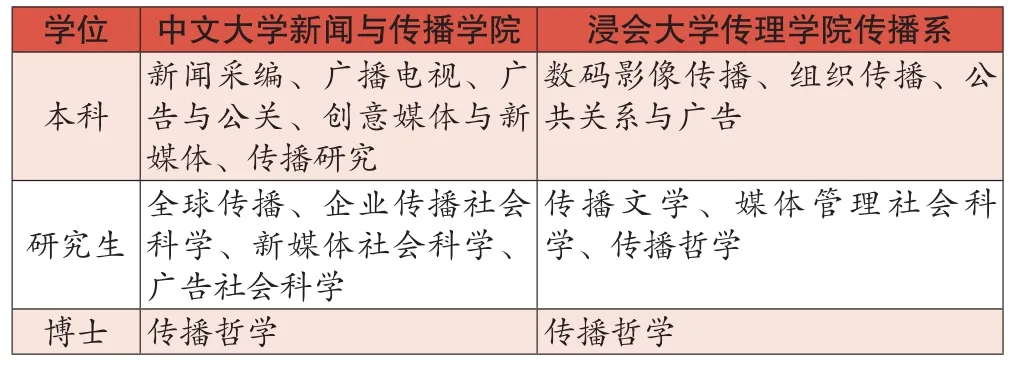

在香港方面,香港中文大学新闻与传播学院与浸会大学传理学院的专业设置特色较为明显(见表2)。该校为本科生开设五个专业方向,包括新闻采编、广播电视等。而浸会大学传理学院本科教育除了提供“电影和电视”“新闻学”专业方向课程之外,传理学院下设“传播系”开设“数码影像传播”“组织传播”和“公共关系与广告”等于传播学香港的三个前沿性专业培养方向,以适应于不同传播实务所需要的通用理论和技能。同时,两大高校均于1993年起开设哲学博士项目。此外,香港中文大学还开设“企业传播社会科学硕士”和“新媒体社会科学硕士”,随后又创办“广告社会科学硕士”和“全球传播文学硕士”课程,以提供更专门的传播学训练。

表2 中文大学新闻与传播学院与浸会大学传理学院专业设置

3.课程设置。香港和台湾地区在课程设置方面也有所不同。在新兴媒体日益普及的背景下,台湾地区更加注重实务类、技能类课程的开设。以政治大学新闻学系为例,着重培养“纪实新闻”的叙事能力,强调影像、图像、文字、声音等在不同平台上的采、编、播、出版,均能获得较为完整训练。在学程设计上,新闻学系主要负责“新闻与资讯”和“媒体与文化”两个学程,课程涵盖广电、平面媒体和新传播科技,也包括社会科学、人文艺术等领域知识,致力培养学生的创造力、资讯处理能力和新闻资讯专业,期望学生毕业后有多种技能,能解决问题、研究创新,具高度竞争力。其课程设计本着以“重视基础保证专业、全面兼顾”为原则,课程分为基础课程和专业课程两大类,除专业理论课之外,还设有实践课程。传播学院设有“资讯与媒体整合实验中心”,下辖六大实验室:新闻实验室、政大之生实习电台、影音实验室、数位平台、剧场和研究导向实验室,分别为新闻、广播、电视电影、网路多媒体、表演、传播研究之实验平台,并有平面出版、影棚、录音器材、高中阶摄影机、多媒体电脑、实验用手机等相关硬软体资源。除研究导向实验室专供研究计划使用外,学生可依兴趣主动参与其他任一实验室。此外,新闻学系还有实习媒体《大学报》、网络媒体Uonline及影音新闻制作等,提供对不同媒体有兴趣的学生“做中学”。

香港地区新闻传播教育更注重理论研究及学术素养的发展,以香港中文大学为例,课程设置以理论学习为主,注重培养对传媒运作及传播行为具有分析及批判能力的新闻专才。全日制课程以研究为主,兼读制课程以修读课程为主,且主要招收在职的新闻从业人员。传播学哲学硕士课程以培养传媒研究人才为目标,课程重点在深入研究传播理论,掌握传媒方法,参与学系之学术研究讨论活动,由学系教师指导撰写学术论文,并选修中文大学其他学院高级研究课程。传播学社会科学硕士课程以培养传媒实务人才为目标,课程重点为掌握传媒管理方法,深入分析当代传播论题,学生须选修新闻传播学的高级课程及中文大学其他学院的高级研究课程。

4.师资队伍。在师资队伍方面,港台与大陆地区也有显著的差异。相比之下,香港和台湾两地新闻传播院校拥有国际化的师资队伍,以开放化的姿态在全球范围内遴选一流师资,构建世界水准的教师团队,表3为香港地区三所学校外籍教师人数占总教师人数比例(仅统计在任的、专职的、学术类的教师,不包括行政、退休等人员)。就教师的学历背景看,港台新闻传播学院教师通常有海外国外研究生学历教育背景,且大多数在美国高校获得博士学位。由于教师水平优异,教师高水平英文论文发表快速增加,学术产出数量和质量的提升,推动香港新闻传播学科的国际声誉迅速跃升,部分学科已经位居国际领先水平。

表3 香港三所大学外籍教师人数统计

港台新闻传播院校教师的职称结构层次分明,基本呈“金字塔”形状。总体上,国际化程度越高的学校,其教授和副教授的评比越严苛,相对应的教授和副教授人数越少。以香港大学为例,极少数教授和副教授处于金字塔顶端。这一点与英国极为相似,由于其特殊的职称制度,使得传统大学对教授岗位有着严格的把控。

此外,在统计的6所院系中,港台新闻传播院校师资结构层次分明,人员分配较为均衡。以中文大学新闻与传播学院为例,教师包含学术型和专业应用型两大类。学术型自上而下分别设有教授、副教授、助理教授,此类教师通常须有博士学位,且可申请终身教职;专业应用型则有专业教授、专业副教授、专业顾问、高级讲师、讲师和教学助理等6种类型,此类教师侧重强调其学术能力及教学水准,但一般不能进入终身教授系列。从比例来看,教授、助理教授和副教授占总教师人数最多,分别为23.68%、18.42%和15.72%。而专业应用教授、专业应用副教授和专业顾问占比最低,可以看出中文大学新闻与传播学院在学术和实践方面,更加注重学术科研。

值得一提的是,台湾和香港两地的师资队伍强大:一方面拥有传播理论研究的知名学者,有扎实的海外学历背景以及深厚的学术背景;另一方面也拥有从传播实务界引进着力于学术传播技能培养的师资力量,有着长期的工作经历及良好的职业声誉。至于学院的院长、副院长等领导人,则多由业界名流或学界大腕担任。以香港大学新闻及传媒研究中心为例,其院长陈婉莹(任职于2003—2011年)在1998年加入香港大学之前,在《纽约每日邮报》从事新闻报道工作,积累了23年丰富的工作实践经验,并获哈佛大学尼曼奖学金、乔治·波尔克新闻卓越奖和国际新闻自由奖等殊荣。

台湾地区新闻传播教育师资结构和香港相似,也深受美国等西方模式的影响,提出自由教学,注重实践。以政治大学传播学院为例,教师组成分为专职教师与兼职教师,其中专职教师50名,兼职教师55名。专职教师一般经过博士阶段的学术训练,且有一定学术专长;兼职教师多为业界人士,固定讲授一门专业课程。以院长林光辉为例,其博士毕业于美国威斯康辛大学,主要研究华人文化思想与传播、新闻史、报导文学和台湾史,发表期刊论文15篇,研讨会论文15篇,所著书或编写书中章节16本,主持25项科技部项目并担任主持人。

三、总结

基于上述对港台6所高校其专业设置、学位设置、课程设置以及师资队伍结构和背景等方面的对比研究,可以发现港台高校在新闻传播教育方面的特点:起步晚,但发展快,部分学科已具有一定的国际影响力;注重新媒体专业素养培育,课程设置呈现多元化的趋势,注重学生理论与实践相结合;师资建设方面具有国际化视野,教师海外背景丰富,并积极引进国外研修师资。这些特点对于大陆地区新闻传播高校教育有一定的启发意义。

作者吴锋系江南大学数字媒体学院副教授,美国密苏里大学新闻学院访问学者

张佳慧系江南大学数字媒体学院研究生,台湾云林科技大学交换生

[1]王敏.两岸新闻传播教育中的新媒体改革观察——基于中国人民大学与台湾政治大学的对比[J].东南传播,2014(06).

[2]王硕.台湾如何培养新闻传播硕士研究生——兼与大陆研究生培养体制相比较[J].东南传播,2014(06).

[3]李幸.香港四所大学的新闻与传播教育[J].青年记者,2009(16).

[4]王翎.浅谈香港与内地新闻传播教育的差异[J].科协论坛(下半月),2009(12).

[5]沈惠娜.台湾新闻传播教育20年发展简述[J].东南传播,2012(11).

[6]段鹏.台湾新闻传播教育的历史、现状与问题[J].现代传播,2004(03).

[7]潘丽娜.台湾政治大学与复旦大学新闻人才培养模式对比研究[D].开封:河南大学,2011.