永顺司的权力赋值研究

2016-11-16曾超

曾超

(长江师范学院期刊社,重庆408100)

□中国土司文化研究

永顺司的权力赋值研究

曾超

(长江师范学院期刊社,重庆408100)

就某种程度上说,中国土司制度与土司文化无一不与权力问题有着密切的关系,因之,从权力学角度探究中国土司制度与土司文化将有着极为重要的意义。永顺司渊源于五代,成立于元代,鼎盛于明代,结束于清代。永顺司即永顺等处宣慰使司,下辖三州六司。各代对永顺司均有权力赋值,但赋值有所不同。这里,仅从权力学角度对永顺司的权力赋值进行研究,以期深化对中国土司制度与土司文化的探究。

永顺司;权力赋值;关系

主持人语:土司制度作为中国古代的一种国家治理制度和民族区域自治制度,曾经对中华民族大一统的维系,中国传统社会的政治运行、经济发展、科举教育、风俗文化等均产生过极为重要的影响。因此,深化中国土司制度与土司文化研究必须强化多角度、多视野、跨领域、跨学科的深入研究,以便开拓新的学术试点或领域。曾超教授的《永顺司的权力赋值研究》一文,以一种全新的视域,从权力学的角度,借助永顺司个案,选定上位隶属关系、平位承袭关系、下位管辖关系3个维度,探究了中国土司制度所体现的权力赋值问题。改土归流是中国历史上的重大事件,曾经对民族地区有过深刻而广泛的影响。赵宜聪的《平定播州后明王朝对黔北的“改土归流”——以正州、安州、真州城为例》一文就从城池修筑与变迁的角度探究了明王朝对黔北地区的改土归流问题。

一、前言

中国土司制度与土司文化在某种程度上说实乃权力赋值及其运行的产物,因之从权力学角度考察中国土司制度与土司文化不无意义。永顺司,即永顺等处宣慰使司,下辖“三州六司”,是土家族地区最大的土司。因之,得到学界的高度关注,特别是为了推动老司城的“申遗”工作,在深化永顺司的研究过程中产生了诸多重要的成果。如游俊等的《土家文化的圣殿——永顺老司城历史文化研究》[1],龙先琼的《土司城的文化透视——永顺老司城遗址核心价值研究》[2],成臻铭的《土司城的建筑典范——永顺老司城建筑遗址布局及功能研究》[3]与《土司家族的世代传承——永顺彭氏土司谱系研究》[4],田红、石群勇、罗康隆的《土司城的文化景观——永顺老司城遗址核心区域景观生态学研究》[5],田清旺的《从溪州铜柱到德政碑——永顺土司历史地位研究》[6],瞿州莲、瞿宏州的《金石铭文中的历史记忆——永顺土司金石铭文整理研究(一)》[7],胡炳章的《尘封的曲线——溪州地区社会经济研究》[8],罗维庆、罗中的《土司制度与彭氏土司历史文献资料辑录》(上、下)[9]等。这些研究及其成果虽然涉及到权力问题,但却很少有专人从权力学角度对之进行考察,因此,探究永顺司的权力赋值将具有重要的意义。

中国土司制度和土司文化的一个显著特点可归纳为一个字,即“世”字,所谓“世袭其官,世守其土,世管其民,世统其军,世延其绪”是也。柏俊才、赵星将其称为“世有其地、世管其民、世统其兵、世袭其职、世治其所、世入其流、世受其封。”[10]土司在其辖区内是“土皇帝”,好比“国中之国”;在中央王朝的职官系统中,土司又是极为重要的一员。既然土司受到中央王朝的的分封授官,就必然存在一个权力赋值问题。何谓权力赋值,主要是指中央王朝通过分封授官的形式使土司获得世袭的治政临民的权力。在中国土司制度中,考察土司的治政临民权,主要包括3种情况,其一是土司的上位隶属关系;其二是土司的平位承袭关系;其三是土司的下位管辖关系。从而,形成了一种相互联系、相互制约的权力关系网络。

二、永顺司的上位隶属关系

在中国土司制度的权力关系网络中,上位隶属关系往往制约着土司权力的大小,有时还伴随有各种不同的权力赋值“变量”。总览永顺司的上位隶属关系,可以发现如下几种情况。其一是隶属于中原(中央)王朝;其二是隶属于中央王朝的二级或三级行政建制体系;其三是隶属于地方政权。

永顺司的上位隶属关系大致是:五代时,永顺司始祖彭瑊,崛起于溪州。在后梁开平年间(907-911年),朝议“欲得彭氏亲族,使为辰州刺史”[4]119,溪州隶属于后梁。随着五代政权的更替,周世宗显德三年(954年),溪州隶属于后周。960年,宋太祖赵匡胤建立北宋,相继削平群雄,一统中原。乾德元年(963年),“慕容延平湖湘”[4]136,溪州隶属于北宋。不过,在963年前,溪州只是名义上的隶属,真正的上位隶属关系是“十国”中的楚国。

彭氏进入溪州后,“以私恩结人心,日渐强盛”[11],势力坐大,实力增强,乃与楚王马氏逐鹿,“内外合举,平服楚南诸蛮。”[4]121结果引发溪州彭氏与楚王马氏的溪州之战,彭氏战败,双方结盟,铸造、竖立溪州铜柱,明确规范双方的权力、义务和辖地,溪州彭氏正式隶属于楚,直到马氏败亡。进入北宋以后,溪州彭氏虽然名义上隶属于宋,但也曾因为溪州铜柱问题引发了3次溪州之战。开宝六年(973年),辰州府迁移溪州铜柱,引发第一次溪州之战,直到太平兴国七年(982年)结束。天禧元年(1017年),辰州府又移动溪州铜柱,结果引发第二次溪州之战;天禧二年(1018年),双方在明滩歃血为盟,重立溪州铜柱,并新镌《复溪州铜柱记》。至和二年(1055年)因溪州彭氏内争引发第三次溪州之战,嘉祐二年(1057年),宋廷发动“明溪口”之战。战后,宋廷责令辰州府归还溪州铜柱,并新镌《明溪新寨题名记》。从此,溪州“复通中国”[4]143。其后,溪州与宋廷虽有争执,但基本上没有大的争端。

延至元代,溪州彭氏正式演变为土司,隶属于元之湖广行省。乾隆《永顺府志》卷19云:“元至元(1279-1294年)中,置永顺路,后改为永顺宣抚使。……南渭、保靖州属葛蛮安抚司,隶湖广行省。”[12]但嘉庆《龙山县志》卷1则说:“元至元(1279-1294年)中,置永顺路……南渭、保靖、感化等处置蛮夷长官,属思州安抚司。”[13]二者略有不同。

元纲不振,朝政紊乱,天下分崩离析,群雄逐鹿中原,朱元璋鼎建明朝,彭万潜谓其子曰:“吾闻真主定位南方,汝宜亟奉图籍归服。”[4]159由是永顺司彭氏隶属于明。明末清初,天下攘攘,南明、清军、吴三桂、农民军先后与溪州彭氏均有隶属关系。在永顺司彭洪澍时期,“洪光元年(1645年),蒙六部奏调,本司兵赴辰州堵贼,镇守总兵官刘承允奏报保辰州有功,奉敕加升总兵官都督同知官防一颗。永历元年(1647年),又奉敕加升左军都督府右都督。永历元年(1647年),又奉敕进阶光禄大夫、上柱国、赐蟒衣、总兵官、左军都督府右都督,特荫一子。锦衣卫指挥佥(事)、钦差司理内官监王臣,赍送到司。冬,王、马、袁、刘诸贼溃卒分道进攻本司,连营二百余里,进劲兵驱之境外。顺治四年(1647年),天朝宁南大将军、恭顺王临辰州,本司遣员解献舆图册籍归命投诚。”[4]240这里,洪光为南明福王政权年号,永历为南明桂王政权年号,顺治为清顺治帝年号。永顺司投诚于清,正式隶属于清,直到清雍正五年(1727年)改土归流为止被纳入一体化的流官体系之中。

三、永顺司的平位承袭关系

在中国土司制度中,最能体现其权力赋值和权力传承的就是土司的平位承袭关系,毕竟土司者,官也;官者,意味着权力也。元明清诸代均曾明令规定过土司的承袭制度。《元史》卷26《仁宗三》云:延祐六年(1319年)“中书省臣言:云南土官病故,子侄兄弟袭之,无则妻承夫职……制曰可。”[14]589《大清会典》更是将这种承袭具体化。土司亡故或年老有疾请代,“准以嫡子嫡孙承袭;无嫡子嫡孙,则以庶子庶孙承袭;无子孙,则以弟或其族人承袭;其土官之妻及婿,有为土民所服者,亦准承袭。”[15]卷12吏部验封清吏司“凡土官之职”条元明清诸朝为什么要对土司的承袭作出规定,要作出特别细致的规定,目的就在于确保其对土司的权力赋值,确保土司承袭的有序。

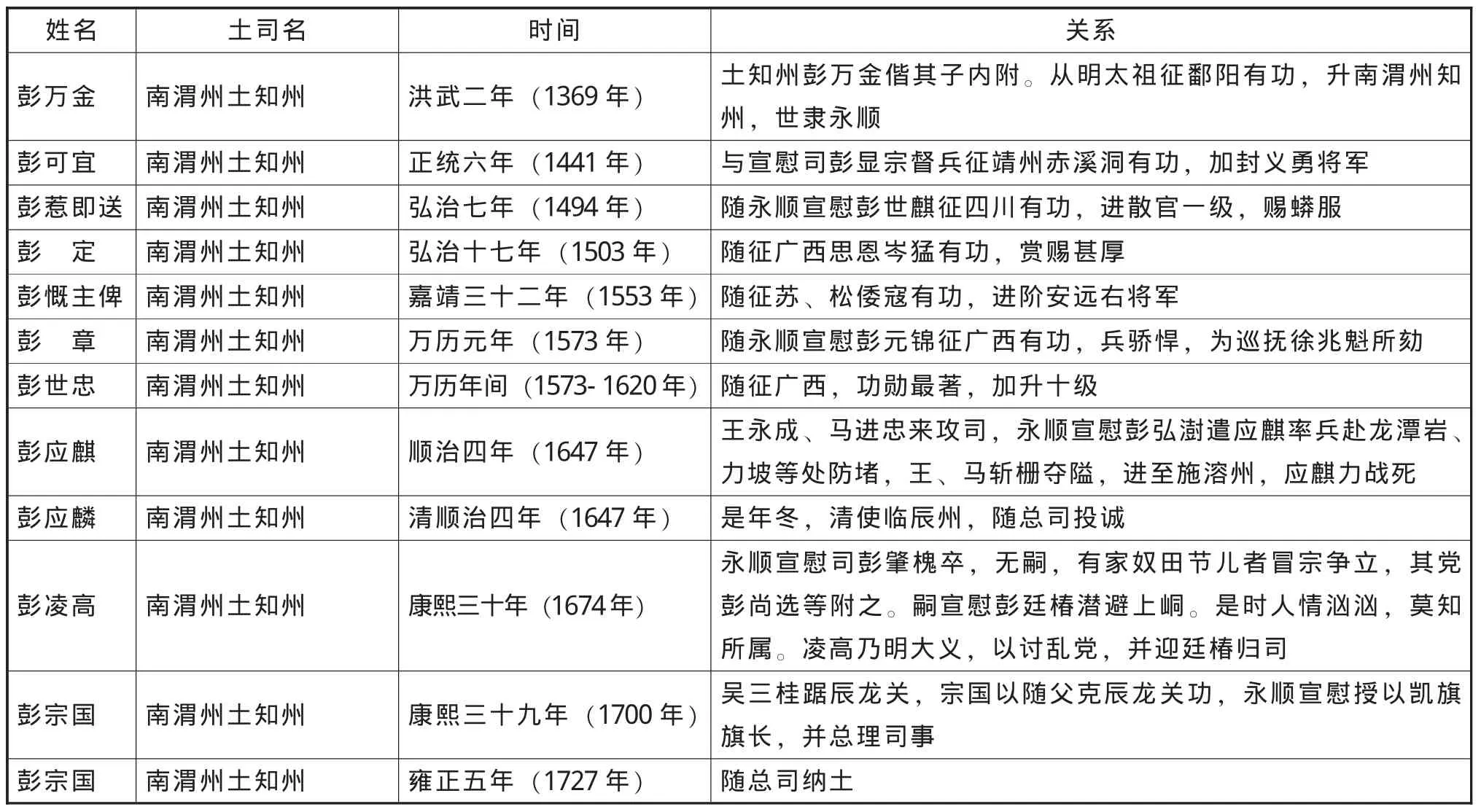

永顺司渊源于五代,肇立于元,鼎盛于明,改流于清雍正(1723-1935年),时历800余载,故有“溪州土司八百年”之说[16]。永顺司的权力传承与权力赋值见下表。

表1 永顺司权力传承与权力赋值一览表

(续表2)

说明:1、姓名,指溪州刺史、永顺土司传承人姓名;关系,指前后任承袭人之间的血缘关系;时间,指承袭人首次担任该官职的时间;2、本官,主体指承袭人的主体官职,真正体现其治政临民权,不包括加官、兼官;3、权力赋值,除没有特别说明外,主体依据永顺宣慰司《历代稽勋录》,参见成臻铭《土司家族的世代传承——永顺彭氏土司谱系研究》,民族出版社,2014年;4、彭瑊为永顺司始祖,彭胜祖为永顺司司主之祖。

依据上表,结合其他相关史料,关于永顺司的权力赋值问题,可得出以下几点结论:

第一,永顺司权力传承有序。永顺司的权力传承主要在同一姓氏家族传承,主要在其祖孙3代之间传承,符合中央王朝的传承要求,并得到中央王朝的认可。不仅如此,就是永顺司属三州六司,其权力传承亦是如此。参见龚荫《中国土司制度》一书之“南渭州土知州彭氏”“施溶州土知州田氏”“上溪州土知州彭氏、张氏”“腊惹洞长官司向氏”“麦着(著)黄洞长官司长官黄氏”“施溶洞长官司长官汪氏”“驴迟洞长官司长官向氏”“白崖洞长官司长官张氏”“田家洞长官司长官田氏”[17]1195-1204。

第二,永顺司权力传承与赋值有两个大时段。大体而言,在彭瑊、彭彦晞之后,到彭胜祖之前,主体为溪州刺史的传承;在彭胜祖之后,到彭景燧之前,主体为永顺司(永顺路、永顺安抚使司、永顺宣抚使司、永顺军民宣慰使司、永顺宣慰使司)的传承。

第三,永顺司权力赋值极为明确。参见后文“永顺司的下位管辖关系”。

第四,永顺司忠勤王事,体现出浓郁的国家权力认同观念[18]。永顺司在获得权力赋值后,真正利用其权力赋值,积极地为国效命,可谓是忠勤王事。永顺宣慰司《历代稽勋录》记录有永顺历代司祖的谥号,多以“忠”字冠名。按:永顺历代司祖的传承图系是:永顺始祖瑊公、彦晞公、师裕公、忠武公(彭允林)、忠简公(彭允殊)、忠彦公(彭文勇)、忠穆公(彭儒猛)、忠献公(彭仕羲)、忠勇公(彭师晏)、忠纯公(彭师宝)、忠朴公(彭福石宠)、忠弼公(彭安国)、忠亿公(彭思万)、忠襄公(彭胜祖)、忠靖公(彭万潜)、忠烈公(彭天宝)、忠顺公(彭源)、忠诚公(彭仲)、忠勤公(彭世雄)、忠肃公(彭显英)、忠毅公(彭世麒)、忠敬公(彭明辅)、忠庄公(彭宗舜)、忠贵公(彭翼南)、忠敏公(彭永年)、元锦公、洪澍公、肇桓公、廷椿公、洪海公、肇桓公、景燧公。可见,自彭允林起,永顺司(溪州刺史、永顺司主)均以“忠”字为谥号,一直延续到明末清初不再有谥号,其间“忠”字谥号经历北宋、南宋、元、明4代,共有22位司主,占永顺司司主(32位)的69%左右。永顺司的“忠”字谥号究竟是公谥还是私谥,无法确知,即使有溢美之成分,但考诸历任司主的“稽勋”,“忠”字为谥,实不为过。这里,试聊举一例。忠贵公彭翼南,其“稽勋”云:“(嘉靖)乙卯三十四年(1555年)春正月,南倭寇乱。先是,湖川贵冯督臣檄公祖(彭明辅)孙(彭翼南)率兵三千名,又选家丁二千,督统进浙扣砂地名平望驿、王江泾、羞墓亭、胥口、陆泾坝、塘栖等处,俘获贼级。时张兵部、赵督臣等奖云:远来剿贼有功,除具本荐题外。(嘉靖)丙辰三十五年(1556年)春二月,南倭复寇,时抚臣檄公兵士一万,赴浙直隶剿贼,会部院题请圣旨,加公进阶昭勇将军,着尽心统兵杀贼,公奋勇争先,克破巢穴,斩获贼首徐海首级,俘贼千余。解验时,总兵都督军门奖云:永顺宣慰使司谋勇兼全,功状大捷,仰各收兵,俱赴嘉兴听侯宴赏。会赵又奖云:率兵远来,遗孽尽平。南京兵部奖云:蕞尔倭夷,连年内浸,东南要区屡遭屠毒。今永顺宣慰彭翼南,乃能闻调远赴,深为勤王之忠,竭力效命,用成奏捷之功,元凶悉剪,余孽几尽除,功劳茂著,良可嘉尚。时公班师,又提督赵工部、总督胡司马各奏公捷音:彭宣慰督万众难驭之苗,冒万里长江之险,为皇敌忾,捐躯报国,而能卒收奇功,题奉圣旨:彭翼南升云南布政使司右参政,更赐银五十两、纻丝四表里,以旌茂功。(嘉靖)丁巳三十六年(1557年)秋七月,恭遇朝廷修建殿宇,会湖广王抚臣檄公为钦奉大木事,公乃率众进山,采取合式楠木板枋二千七百余根解运,公祖(彭明辅)孙(彭翼南)又共采大木六十余根进献。时督木刘侍郎奖云:永顺宣慰彭翼南,青年事练,见义敢为,征倭奏凯,威信可以服人秩晋藩,参荣耀光于父祖,荷金币之赐,应所乃尔。(嘉靖)己未三十八年(1559年)秋七月,公采楠木进献,有湖广赵抚臣奖云:彭明辅素称道义,久效忠勤;其孙彭翼南,克承祖职,益振家声,往年著绩浙江,近者各道回省共称祖孙效忠济美之实。本院深嘉叹赏,今处采报木数,及欲各自进献,俱见忠义之素,仰守巡道动支内银二十两造办银牌、金币赉送奖劳。(嘉靖)壬戌四十一年(1562年)春正月,广东逆贼张连叛,敕公率兵听候前进,湖广罗抚臣准杨司马咨题奏云:广东饶平逆贼张连等,狂悖已非一日,削平当图万全,虽有刻期进剿,虑其群贼尚未悉除。窃见湖南永顺宣慰使、参政彭翼南,世受国恩,素闲家教,晚年浙中倭寇,王江泾、沈家庄之捷甚赖其力,即今广中多事,正本官戮力图报之秋,合容臣马上差人移文湖广镇巡等官,即调宣慰彭翼南,挑选精锐兵士二万名,听候起行,在广东,进兵之先可以壮我兵之先声,退兵之后可以收我兵之后效,如贼已平军,兵不必调,容臣等将彭翼南具实奏请,特赐金币以为效忠之劝。(嘉靖)癸亥四十二年(1563年)夏六月,公屡建功绩。湖广罗抚臣奖云:永顺宣慰彭翼南,遵承义方之训,无愧乃祖之攸行,威令振而贼胆辄寒,恩信孚而夷心固结之云。(嘉靖)甲子四十三年(1564年)春三月,公以进木之枕,湖广徐抚臣准兵部咨奉圣旨:彭明辅、彭翼南采进大木,用效忠勤,准照例升赏,写敕二道奖励,加升湖南都司都指挥使,赐大红蟒衣三袭,加升公云南右布政使,赐大红飞鱼服三袭。(嘉靖)乙丑四十四年(1565年)秋九月,湖广支罗洞土寇黄中叛,奉谷抚臣檄公兵士三千抵巢,克破险寨,黄五挟抚,贼首黄忠畏威自缚受降,转解监军各道。(嘉靖)丙寅四十五年(1566年)春正月,谷抚臣奖云:宣慰彭翼南,久在营中,今又冒雪进哨,尽忠效勤,理应奖金币之赐。又檄称云:彭翼南努力讨贼,兵威独振,渠魁面缚,余党招安仰行。本官率领兵目,暂回施州卫,听候犒赏宴劳,寻银一千两,花红彩币。公即班回。随各道内称:施南、散毛凶犯张三、王戊仲等,拨置土官覃宁、覃启,大肆猖獗,檄公顺带擒获二司土官及凶犯张三等解验。即蒙陈按院云:王戊仲违法事,该道从重究报,彭翼南克遵指麾,捕获凶犯,殊可尚奖。除具报外,本年二月内,加公夫妇进阶诰命。谷抚臣称云:原调统兵永顺宣慰彭翼南,怀报国之志,威振先声,致渠魁束身面缚,兵禁妄杀,驱胁从服,合寨投降,亲履戎行,懋著功绩。陈抚院檄云:宣慰彭翼南,既能擒贼获凶犯王戊仲解验,又能追出被拐男妇子女若干,请发其效,诚宣力向出,群流殊可嘉尚。荆瞿李佥宪云:永顺宣慰彭翼南,世存忠义,屡树功勋,委剿黄忠而督兵远来,尽心尽力,剪除余孽而及支罗一事,成始成终。奕叶宣昭,勤劳茂绩,所当特加优异者也。按:公才资俊逸,貌类潘玉,性哲聪明,多能博学,孜孜不怠,侧席求贤,亲进儒臣,杜远群小,承颜顺志,敬祖法宗,又能笃爱宗亲,无分疏近,功标麟阁,名动缙绅,抚摩群黎,各得其所,公之贤可谓能尽上下者也,以之为治,孰能御之?”[4]221-223

四、永顺司的下位管辖关系

在中国土司制度中,土司均设立于少数民族地区。这些少数民族地区溪洞林立,居民分散,势力众多。如何管理这些分散的溪洞,不得不借助于当地一些势力较大、实力较强的一些少数民族首领,如此就会形成一种下位管辖关系。所谓下位管辖关系,实即下位管辖权,它也真正体现了中国土司制度的权力赋值。

在永顺司的具体权力赋值中,主要有两种,其一是管理本司事务。其二是管理本司的下属。关于第一种情况,一般史籍记载殊多。如忠纯公彭师宝时期“疆宇太平,兵革无警,公以肆志谋礼,淑化部落,故民怀恩惠焉。”[4]150又如彭源“权司先业二十五年,民赖安堵焉。”[4]166这就是永顺司权力赋值的绩效。

关于第二种情况,永顺宣慰司《历代稽勋录》等记载较为明确。《宋史》卷493《蛮夷一》云:“初,北江蛮酋,最大者曰彭氏,世有溪州。州有三,曰上、中、下溪;又有龙赐、天赐、忠顺、保静、感化、永顺州六;懿、安、远、新、给、富、来、宁、南、顺、高州十一,总二十州,皆置刺史,而以下溪州刺史兼都誓主,十九州皆隶焉。”[19]翰林院编修学士、湖广布政司右参政陈士本《茨岩塘瑊寺记》亦云:“瑊公,唐征君字构云四世孙,国相公子,江西吉安人也。梁开平二年(908年)授辰州刺史。奉命南征,不妄杀一人,妄掠一物。朝廷倚之为保障,蛮民奉之如父母。其子彦晞,字士然,持节入灵溪为溪州刺史,南北江十九司称都誓主焉。”[4]53这里,很明显地告诉我们:溪州刺史(永顺司)存在极为明确的下位隶属关系,因之溪州刺史(永顺司)有“都誓主”之称。

既然溪州刺史(永顺司)有明确的下位管辖关系,自然也就存在管辖这些属地、属民的权力赋值。如彭瑊是“使为辰州剌史,安靖其地”[4]119;彭彦晞以后,“历传世官于溪州,铃束诸酋,以守其土。”[4]119直到彭胜祖以前,主要是以溪州刺史身份行使治政临民权,其权力赋值就是管辖州内洞民,具体情况又有“管辖一百二十洞洞民”和“管辖一百八十洞洞民”两种不同的权力赋值。其中,彭师裕、彭允林、彭师宝、彭福石宠、彭安国、彭思万为溪州刺史,均明确提到其权力赋值有“管辖一百二十洞洞民”之责,彭儒猛、彭仕羲为溪州刺史则明确提到“管辖一百八十洞洞民”的权力赋值。彭胜祖时期,永顺司正式成立。从此之后,永顺司的权力赋值主要有二,其一是管理本司事务,其二是管辖“三州六司”。“三州六司”即南渭州、施溶州、上溪州、腊惹洞长官司、麦着(著)黄洞长官司、施溶洞长官司、驴迟洞长官司、白崖洞长官司、田家洞长官司。在永顺宣慰司《历代稽勋录》中,彭天宝、彭源、彭仲、彭世雄、彭显英、彭世麒、彭明辅、彭宗舜、彭翼南的史迹记载中均明确提到“辖三州六司”的权力赋值,参见前面的“永顺司权力传承与权力赋值一览表”。

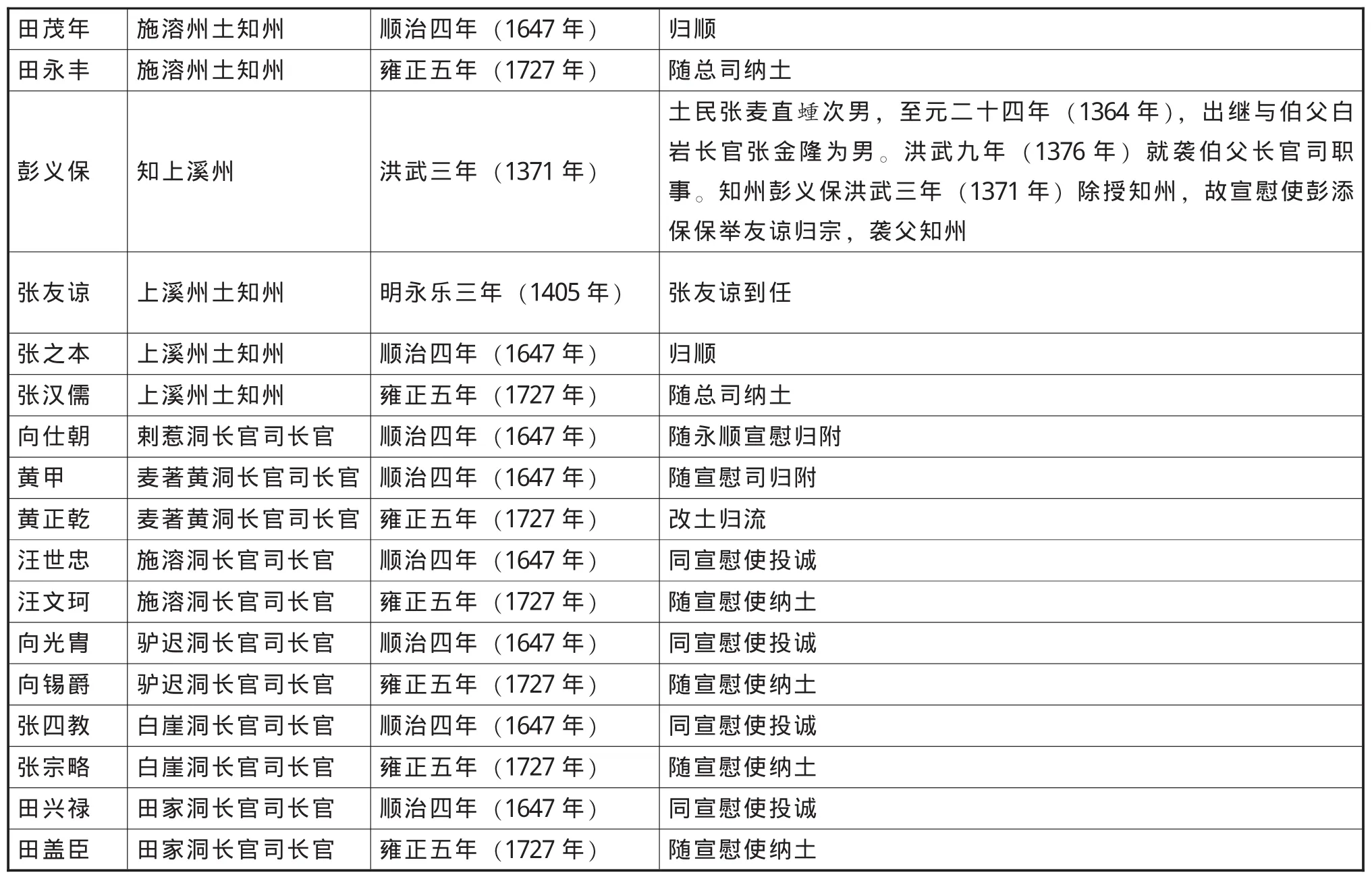

永顺司有管辖“三州六司”的权力赋值,因之“三州六司”也与永顺司同进退,共生死。据永顺宣慰司《历代稽勋录》,明洪武六年(1373年)彭天宝为永顺宣慰使司,首次出现管辖“三州六司”的记载,清顺治四年(1647年),“天朝宁南大将军、恭顺王临辰州,本司(永顺宣慰使司)遣员解献舆图册籍归命投诚。”顺治十四年(1657年),“宁南靖寇大将军阿檄开:钦奉圣旨,赏赐永顺左都督、令加太保彭洪澍……钦颁顺宇号永顺等处军民宣慰使印信一颗,以示恩赉……该司所辖驴迟、蜡惹、麦着(著)黄洞、施容、田家、白岩等洞三知州六长官司,各具印信一颗,各赏袍帽俱全,仰该司即便钦遵只领等因,该洪澍率男及三知州六长官一同只领谢恩,外惟三土知州印信,奉吏部议矣大定之后,另议铸给等因在卷。”[4]240-241事实上,“三州六司”对永顺司也是马首是瞻、惟命是从,体现出对永顺司权力赋值的尊崇。参见永顺司与“三州六司”关系表。

表2 永顺司与“三州六司”关系表

(续表2)

说明:1、本表依据龚荫《中国土司制度》(云南民族出版社,1992年,第1 195-1 204页)“永顺司属”制作,未有明确说明永顺司与“三州六司”关系者没有录入;2、姓名,指永顺司属“三州六司”土知州或长官司司主;土司名,指“三州六司”的具体名称;时间,指表明永顺司与“三州六司”关系的时间;3、关系,指明确表述的永顺司与“三州六司”关系;4、表中的彭万金,《土官总簿》作驴总可宜;彭添保即永顺司的彭天宝。

分析上表,有几点值得注意:第一,在永顺司和“三州六司”成为“土司”时,就明确了相互之间的行政权力关系,就“三州六司”来说是上位隶属关系,就永顺司来说是下位管辖关系,对中央王朝来说,永顺司管辖“三州六司”是其权力赋值。在上表中,明确说明永顺司与“三州六司”关系者是南渭州“世隶永顺”,其他2州6司虽未明言,但依据“永顺司权力传承与权力赋值一览表”及其他相关史料,相互之间的行政隶属与管辖则较为清晰明确。

第二,虽然永顺司不可能具体干涉“三州六司”的事务,但是永顺司司主的决策,“三州六司”必须服从,并根据永顺司主的意图行事。其中,最为明显的是清顺治四年(1647年)的归顺投诚和雍正五年(1727年)的改土归流。在这两个重大事件中,“三州六司”是随永顺司共进退,同生死,体现出“三州六司”对永顺司“马首是瞻”的权力归从意向。

第三,土司的承袭,事关权力的传承和异化。按照中国的土司制度,土司的承袭有两条,其一是要有“宗支图本”;其二是要有当地官员的查核和作保。“天顺二年(1458年)奏准,土官病故,该管衙门,委堂上官体勘应袭之人,取其结状宗图,连人保送本部,奏请定夺。”[20]卷6吏部五土官承袭,123从上溪州彭义保、张友谅的承袭事件看,永顺司对“三州六司”司主的承袭虽然没有最后决定权,但有“举保”“三州六司”司主之责,体现出永顺司对“三州六司”司主有一定的干预权力,这实际上反映了永顺司的一种权力赋值。

第四,从永顺司与南渭州的关系看,也许相互同姓的缘故,也许均是溪州彭氏的缘故,相互之间的关系更为密切和友好。其一,明确表明“世隶永顺”;其二,多次跟随永顺司征战为国;其三,随永顺司于顺治四年(1647年)归顺清朝;其四,随永顺司于雍正五年(1727年)改土归流;其五,最为难能可贵的是彭凌高的戡乱定功,忠心为主(永顺司)。

五、余论

关于中国土司制度的权力赋值问题,实乃中国土司制度与土司文化研究的一大课题,这里仅以永顺司为例,从其上位隶属关系、平位承袭关系、下位管辖关系3个维度,考察了永顺司的权力赋值问题。其实,无论是永顺司的权力赋值或是中国土司制度的权力赋值均远比上述复杂,因为它涉及到权力赋值的依据(本官、加官、兼官、职衔、品级)、权力赋值的次数(首次、再次、多次)、权力赋值的“变量”(增量、平量、变量)等诸多的因素和问题。囿于篇幅,对这些问题只能留待以后作进一步的深入研究。

[1]游俊,等.土家文化的圣殿——永顺老司城历史文化研究[M].北京:民族出版社,2014.

[2]龙先琼.土司城的文化透视——永顺老司城遗址核心价值研究[M].北京:民族出版社,2014.

[3]成臻铭.土司城的建筑典范——永顺老司城建筑遗址布局及功能研究[M].北京:民族出版社,2014.

[4]成臻铭.土司家族的世代传承——永顺彭氏土司谱系研究[M].北京:民族出版社,2014.

[5]田红,石群勇,罗康隆.土司城的文化景观——永顺老司城遗址核心区域景观生态学研究[M].北京:民族出版社,2014.

[6]田清旺.从溪州铜柱到德政碑——永顺土司历史地位研究[M].北京:民族出版社,2014.

[7]瞿州莲,瞿宏州.金石铭文中的历史记忆——永顺土司金石铭文整理研究(一)[M].北京:民族出版社,2014.

[8]胡炳章.尘封的曲线——溪州地区社会经济研究[M].北京:民族出版社,2014.

[9]罗维庆,罗中.土司制度与彭氏土司历史文献资料辑录(上、下)[M].北京:民族出版社,2014.

[10]柏俊才,赵星.明清之际容美土司文学及其文化互动[J].长江师范学院学报,2016(3).

[11]土家族彭氏源流考[M].民国三十六年(1947年)本.

[12][清]张天如,等.永顺府志[M].清乾隆二十八年(1763年)刻本.

[13][清]洪际清,[清]缴继祖.龙山县志[M].清嘉庆二十三年(1818年)本.

[14][明]宋濂,等.元史[M].北京:中华书局,1976.

[15]大清会典[M].商务印书馆光绪三十四年(1908年)石印本.

[16]彭剑秋.溪州土司八百年[M].北京:民族出版社,2001.

[17]龚荫.中国土司制度[M].昆明:云南民族出版社,1992.

[18]曾超.李化龙平播纪功铭与国家认同内涵研究[J].长江师范学院学报,2015(5).

[19][元]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1976.

[20][明]申时行.明会典[M].北京:中华书局,1989.

[责任编辑:丹兴]

K207

A

1674-3652(2016)05-0001-08

2016-06-21

国家社科基金项目“乌江流域民族间信任和谐与社会稳定发展研究”(12BMZ023);国家社科基金项目“乌江流域少数民族体育文化互动与族群和谐关系研究”(13XTY005);国家社科基金青年项目“改土归流后武陵民族地区人口流动与社会治理研究”(14CMZ006);2016年度国家民委民族理论政策研究基地课题“渝东南民族地区生态文明建设历史、现状与对策研究”(2016-GMG-002);长江师范学院“中国土司制度与土司文化研究创新团队”建设计划资助项目(2014XJTD04)。

曾超,男(土家族),重庆黔江人。博士,教授,硕士生导师。主要从事民族文化和区域文化研究。