城市公共服务辐射能力测评研究

——以重庆市涪陵区为例

2016-11-16陈廉刘开华彭见琼

陈廉,刘开华,彭见琼

(1、3.对外经济贸易大学国际商学院,北京100029;2.长江师范学院,重庆408100)

城市公共服务辐射能力测评研究

——以重庆市涪陵区为例

陈廉1,刘开华2,彭见琼3

(1、3.对外经济贸易大学国际商学院,北京100029;2.长江师范学院,重庆408100)

这里通过构建公共服务辐射能力指标模型,运用主成分分析法和因子分析法研究了重庆市涪陵区建设区域性公共服务中心的现状及存在的问题。分析结果表明,2010-2014年,涪陵向周边区县的辐射范围在不断地向内缩小,涪陵建设公共服务中心面临巨大的挑战。究其原因在于资源配置不均衡,公共服务功能不强;财政投入压力较大,公共服务效率不高;品牌知名度不高,高素质人才难留等。因此,涪陵构建区域性公共服务中心的路径应以制度创新为引领,挖掘改革红利;以人才和技术为引领,提升公共服务能力;以资源优化配置为引领,实现公共服务供给的多元化。

城市公共服务;辐射能力;城市断裂点

一、前言

改革开放以来,随着我国经济社会的快速发展,人们对城市公共服务的需求也全面、快速地增长。如何构建公平而高效的公共服务供给机制,是构建和谐社会的重要保障。重庆市主体功能区发展战略(渝委发〔2013〕14号文)将涪陵区划入城市发展新区,明确地要将涪陵建成“综合产业基地”“区域综合交通枢纽”“区域性教育、医疗、应急中心”,为涪陵的未来发展指明了发展方向。适应主体功能区发展战略,涪陵区应加快建成重庆综合产业集聚区、城市发展新区引领区、区域性公共服务辐射区。

公共服务是指政府利用公共设施或公共资源,向公民提供公共产品的服务。长期以来,国内外学者对公共服务问题的研究主要集中在以下几个方面:其一是关于公共服务的供给模式研究。科斯(1974)从产权制度的角度指出,只要有清晰的产权归宿,公共物品就能实现合理配置。汪锦军(2012)认为公共服务应当打破政府垄断,实现供给多元化,提高政府运行效率(Savas,1987);Bryan Jones(1980)认为政府税收来自居民,因此公共服务供给应当首先考虑纳税人的需要。其二是关于公共服务供给效率和公平的关系研究。罗尔斯提出公平正义优先于效率,效率优先使少数高收入者获益而使大部分低收入者受损,这样整个社会的效率并不高。托宾(1970)认为公共服务完全通过私人提供可能会扩大公共服务供给的不平等。其三是关于测算公共服务辐射范围的方法研究。赵雪雁(2011)以皖江城市带为例,对引力模型进行了修正和检验,采用断裂点公式计算了中心城市的吸引范围。党彦龙等(2014)利用断裂点模型,界定了武汉对边缘圈层的空间辐射范围。周潮(2011)运用主成分分析法测度了榆林等9个城市的指标辐射能力分值,结合康弗斯模型和OVD、WVD方法,构建了9个城市点集的加权Voronoi图,合理地划分出9个城市在理论上的空间辐射范围。其四是关于我国公共服务的问题研究。不少学者均指出我国政府的公共服务意识淡薄、财政支出效率低下(杨宝,2011);迟福林等(2006)对建立公共服务体制提出了18条建议;曹剑光(2011)指出建构社区在线公共服务平台有利于促进城乡协同发展。其五是关于区域性公共服务中心的研究。布坎南(1965)提出的俱乐部理论分析了实现地方辖区最优规模的条件;Doubin(1988)提出的规模经济在公共服务私有化和合同外包中起着非常显著的决定性作用;郑卫东(2011)以上海为例探讨了政府购买社区公共服务的几种模式。通过对现有研究的梳理发现,公共服务的供给是由政府主导还是由市场配置依然存在着较大的争议,对于如何提高公共服务的质量和效益还没有统一的定论。当前我国的公共服务依然存在各方面的问题,包括城乡公共服务的不均等扩大了城乡的收入差距和福利差距;人们对公共服务的日益递增使地方政府面临财政压力;如何构建地区性的公共服务综合平台还有待进一步探索。

涪陵地处重庆市的中心部位,是承接重庆主城向渝东南、渝东北、湘西、黔北及周边区县辐射的区域性中心。如何构建综合高效的公共服务供给体系、提高区域性公共服务水平,对保持涪陵经济社会的持续健康发展,提高涪陵地位,扩大涪陵在西南地区的影响等,具有重要的战略意义。故这里主要针对“涪陵构建区域性公共服务辐射区”的问题进行研究。

二、涪陵构建区域性公共服务中心面临巨大挑战

(一)依据“城市断裂点理论”测定公共服务辐射能力

涪陵的公共服务能够向外辐射的区域是有限的,这主要取决于涪陵的公共服务对外辐射能力以及外部环境的状况,因此辐射半径的确定要有科学的依据。现有学者提出“1小时经济圈”的划分标准,即以涪陵为中心,向外辐射范围为1小时高速公路车程的范围,即以涪陵为中心,向外100km作为辐射范围。这种划定方法虽然有一定的科学性,但没有考虑涪陵与辐射方向的公共服务能力,比如涪陵往西方向是主城区,由于主城区的公共服务能力较强,因此涪陵向西部方向辐射的范围可能就达不到1小时的高速公路里程。这里主要借鉴“城市断裂点理论”,该理论运用人口、GDP等指标,将相邻两个城市间的吸引力达到平衡的点定义为断裂点,确定城市辐射范围。同时,选用GDP、人口①GDP能够反映一个地区的综合实力,经济总量与人口为地区公共服务的发展提供了外部的经济环境,能够在较大程度上影响该地区公共服务的对外辐射能力。、教育(普通中学专任教师数)②由于数据的缺乏,各区县只收集到普通中学专任教师人数的数据;而且由于部分区县没有高等院校,因此无法进行横向比较;此外,小学教育大部分都选择在本地,因此本课题也不予考虑。、医疗(卫生机构床位数)③根据市场经济规律,地区医疗卫生机构的床位数能够在很大程度上反映该地区的医疗技术和水平,如果看病的人增加,医院必然会增加床位数;反之,看病的人减少,则床位数也会减少,以降低运营成本。等指标进行测算,构建出以下公共服务辐射能力指标模型:

(二)涪陵公共服务辐射能力有待进一步提高

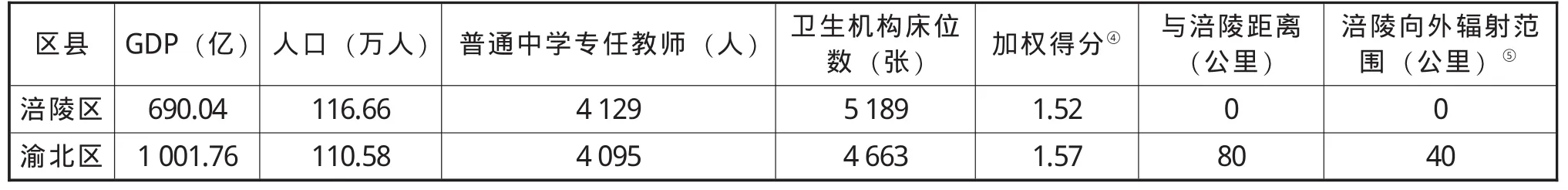

通过收集2014年涪陵与周边区县的数据,运用SPSS18软件,采用主成分分析法和因子分析法,根据指标模型(1)计算各区县的综合得分,再根据涪陵到该区县的距离,以此来确定涪陵构建区域性公共服务中心的辐射范围(分析结果,见表1)。

表1 涪陵与周边区县断裂点位置分析表(2014年)

(续表1)

资料来源:《重庆市统计年鉴》(2014年)。

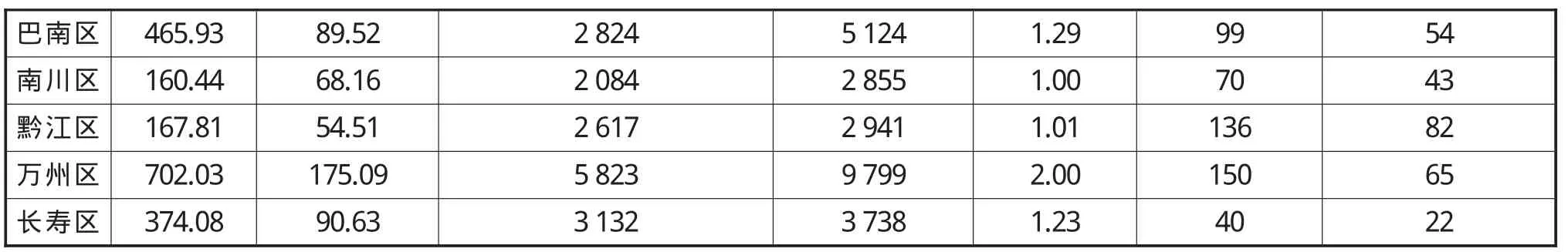

表1的分析结果显示,目前涪陵区的教育、医疗等公共服务向东部以外的辐射能力较强,但是往西受到主城区的的限制。仅就本课题所选的指标而言,涪陵的综合评分仅低于万州,涪陵以西主要承受主城区的辐射压力较大,从涪陵边界向西扩展较难;对涪陵往南的南川方向,辐射能力能够超越边界约10km;东部的黔江方向,涪陵的辐射范围也较远,直达彭水和石柱的部分区域;涪陵往北方向距离长寿较近,只有20分钟的高速路程,涪陵提高公共服务质量,可能辐射到长寿的大部分区域;东北由于万州的辐射能力较强,涪陵仅能够辐射到丰都和垫江的部分区域(如图1所示)。总的来看,涪陵公共服务未来向西部主城区辐射的潜力不大,但通过提高涪陵公共服务的水平和质量,向涪陵东部以及东北和东南方向的辐射范围还能够得到进一步的扩展。见图1。

图1 涪陵区公共服务的辐射范围

(三)涪陵公共服务辐射范围呈现缩小趋势

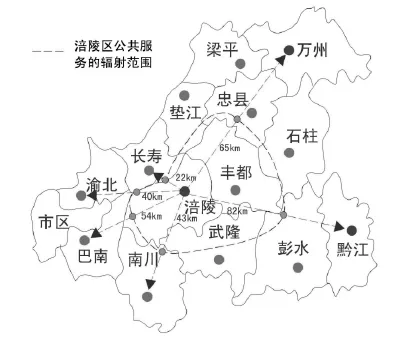

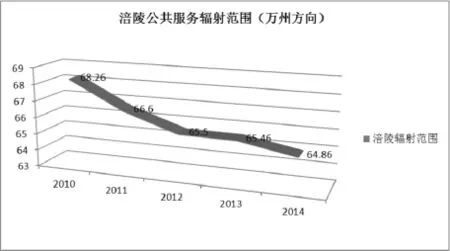

为分析涪陵区的公共服务能力近几年来的变化情况及动态趋势,我们收集了近5年涪陵区与周边区县的数据,计算公共服务的辐射能力进行比较分析,结果如表2、图2所示。

表2 近5年涪陵公共服务的辐射范围比较表

图2 涪陵公共服务向万州方向的辐射距离图

数据显示,从2010-2014年,涪陵向周围各区县的辐射范围不但没有向外扩展,反而在缩小。使用同样的指标,运用同样的测算方法,在不同的年份,相比周边区县而言,涪陵区公共服务辐射测算指标数据确实是在不断的下降。因此,涪陵构建区域性公共服务中心具有较强的紧迫性和巨大的挑战性。

三、涪陵具备良好的公共服务发展基础

(一)涪陵具备一定的区位优势和基础资源优势

对于许多地处偏僻的农村来说,其生活对于周边地区的依赖性较高。所以在此类弄得发展与建设之中,就必须注重相关的保护措施。与城市的建设发展不同,村镇的发展规划在确保发展与进步的同时,对于特色的保护同样重要,诸如本地资源、地质面貌、传统建筑等等。从实际情况来看,许多开放商在农村的土地上大肆建设、兴建工厂与别墅,看似是为了促进当地的经济发展,实则是对村镇特色的侵蚀与破坏,同时极大的损毁了当地的生态环境。

涪陵地处渝东南和渝东北的重要节点,具有建设区域性公共服务中心的区位优势和基础资源优势。重庆直辖以前一直管辖南川、武隆、丰都、垫江等县,而今涪陵在疾控中心、银行金融、检察系统、法院系统等公共服务方面,对这些地区依然有较强的辐射能力,但根据表1的指标评估,涪陵公共服务的辐射范围远没有达到预期的目标。一方面,由于重庆主城区聚集能力较强,涪陵公共服务向西部主城区辐射能力受到较强的制约。另一方面,涪陵公共服务向其东部以及东北和东南方向的辐射范围并未达到理想的效果。

(二)涪陵具有较为完善的公共服务建设体系

涪陵的教育资源较为丰富,全区学校343所,在校学生(含幼儿)21.2万人,区外学生5.03万人,占全区在校学生总数的23.5%;教育培训机构76所,高中阶段毛入学率141%,高于全市54个百分点;2014年全区高考上线10 143人。近年来,涪陵作为区域性教育服务辐射中心的地位已经初步显现,有国家级、市级重点中职学校各3所,市级重点高中4所。其中,长江师范学院正在加快建设应用型大学,重庆工贸职业技术学院是重庆市示范性高职学院,涪陵广播电视大学是全国首批示范性基层电大。涪陵公共服务的对外集聚、辐射功能日益明显。在医疗卫生方面,截止2013年底,全区共有各类医疗卫生机构539个,其中医院24个,疾病预防控制中心2个,国家级重点中等卫校1个,居全市主城以外区县的第二位。在应急中心建设方面,涪陵区设立有突发事件应急委员会,下设自然灾害、事故灾难、公共卫生、公共安全等4个区级应急指挥部;应急预案和预警体系不断完善,应急保障功能持续增强,应急救援能力得到较大提升。

(三)涪陵拥有一定的公共服务人才资源

涪陵区公共服务系统有一定数量的人才队伍。目前,全区教育和卫生系统有博士97名,硕士528名;拥有部分重点专科和特色科室的专家,如中医重点专科脑病科、神经外科、糖尿病等技术水平在周边区县处于领先地位,三级医院区外住院病人比例高达15%。

四、涪陵公共服务发展面临诸多制约因素

涪陵构建区域性公共服务中心虽然具备一定的良好的区位、资源、人才的发展基础,但同时也存在许多亟待解决的问题。经过深入的调研,我们发现较为突出的问题主要有:

(一)资源配置不均衡,公共服务功能不强

在社会主义市场经济条件下,市场是资源配置的有效手段,但涪陵的公共服务作为一种具有公共产品性质的消费商品,由于历史等原因,地区之间、城乡之间在公共服务的发展方面存在不平衡、不合理的现象。如在教育方面,校点布局不尽合理。优质学校集中在江南城区,校地、校舍严重不足;江南城区小学大班额达87.9%,初中大班额达89.1%。农村与城区教学质量相差较大。城乡之间、校际之间择校问题较为突出,导致城区优质学校如实验中学、涪陵五中、实验小学、城七校等人满为患,有些班级人数达到80人之多,学生学习和生活场所严重不足,教师超负荷工作;而农村一些学校又存在生源严重不足、校舍和教师大量闲置的状况,龙潭镇新村小学、蔺市镇龙泉小学等都只有几名学生。高等教育对区域性教育中心建设具有重要的牵引作用,同在区域性中心城市的万州、永川、合川分别有7所、7所、6所普通高校,在校总学生人数达6万以上。而我区普通高校仅2所,学生2.5万人,是建设区域性教育中心的短板。职教服务区域能力不强。职业教育重硬件建设,内涵发展和质量提升不够;专业建设与区域支柱产业发展结合不紧;向区域输送人才不多,近3年中职学生区域内就业率年均仅41.8%,对区域经济社会发展的贡献不大。

(二)财政投入压力较大,公共服务效率不高

公共服务属于公共产品,传统经济学认为由于公共产品市场失灵,故需要政府供给。但由于地方政府的财力有限,涪陵区对教育、医疗等服务的投入压力较大,教育和医疗卫生资源总量不足。涪陵中心医院等医疗机构占地面积和建筑面积不足,全区每千人职业医师、注册护士、床位数均低于万州水平,固定资产和医疗设备总额只有万州的44.7%和35.9%,硬件和软件实力有待加强。监测预警和应急救援保障建设相对滞后,区级部门争取中央和市级资金投入不够。从涪陵区应急中心规划看,重点建设项目总投资10亿元,但中央和市级财政投资不足4亿元,使地方财政压力较大。各区县应急管理工作人员大都为兼职,人员变动频繁,责任不明确,工作难以落实;对日常应急管理工作投入相对较少,存在侥幸心理;建设资金投入不到位,应急救援装备和物资储备不足,对苯、液氨、液氯等应急处理能力较低。应急指挥协调机制不够健全。由于涪陵与周边区县实行的行政区划管理,缺乏统一的区域间协调机制,一旦发生突发事件,相关的资源、信息难以在短时间内实现有效整合,应急反应速度较慢,应变能力较差,应急联合行动能力不强。

(三)品牌知名度不高,高素质人才缺乏

涪陵的教育、医疗等机构虽然在区域内有一定的名气,但是在重庆市范围内的品牌知名度不高,而品牌的树立需要高水平的医疗技术、科研水平,而这些又需要高素质的人才。目前,涪陵公共服务系统的人才队伍水平有待进一步提高。我们在调研中发现,部分教师缺乏教育责任心,缺乏应有的师德师风,重分数,轻能力、品格等综合素质培养;师资队伍的结构也不合理,许多农村学校缺乏音体美等紧缺学科教师。学校的教育理念不够先进,引领作用不强,创新精神和能力不足。涪陵中心医院、妇幼保健院等虽然具有一定的传统优势和影响力,但在基本建设、人才队伍、学科建设等方面存在较多的困难,优势有逐渐弱化的倾向,因此,重点建设和打造知名品牌医院是构建区域性医疗卫生服务中心的重要保障。此外,涪陵公共服务系统的高素质人才较为缺乏。在市场经济条件下,人才竞争异常激烈,高职称、高学历、技术和管理能力强、职业经验丰富的优秀骨干人才更是各地区争夺的焦点。涪陵虽然地处1小时经济圈,但是在薪酬待遇、事业前景、居住条件等方面与主城区还存在较大的差距,高端医学人才、教育专家引进难度大,稳定压力也大。

五、涪陵促进区域性公共服务中心发展的路径研究

建设区域性公共服务中心是一项系统性工程,需要政府、社会团体和个人的共同努力。构建高水平、高质量的区域性公共服务中心,应当在以下几个方面引起特别的重视。

(一)以制度创新为引领,挖掘改革红利

1.行政手段方面。应进一步加快制度改革和创新,推动学校、医院等部门“去行政化”,大力倡导教育家办学的理念,逐步地取消学校、科研院所、医院等单位的行政级别,给予校长、院长更大的自主权和人事建议权,不断地完善学校、医院的内部治理结构,按照优胜劣汰原则真正建立起“能上能下”的用人体制。可以充分利用涪陵区原管辖的南川、武隆、丰都、垫江等地原有的公共服务中心的管理体系,采取行政手段恢复建立跨行政区划的区域性疾控中心、银行金融、检察系统、法院系统。政府在公共服务的供给创新上实行决策、执行、监督分开的原则,只有这样,才能使决策者避开杂事纷扰,集中精力制定政策和进行战略规划和管理;执行者能够根据公众对服务的真实需求,创造性、高效率地开展工作;监督者能够独立地实施事后监控和审查职能,对执行者进行公正的绩效评估和责任控制。总之,以创新驱动公共事业发展,进一步释放改革红利。

2.法律手段方面。依法治国、依法行政是保持公共服务事业繁荣稳定的有力保障;保证公正司法,提高司法公信力,保护合法权益;增强全民法治观念,推进法治社会建设;加强法治工作队伍建设。只有形成一种公正合理的法律环境,才能吸引更多的资本、高素质劳动力等生产资源流入,进而促进区域性公共服务中心的发展。

(二)以人才和技术为引领,提升公共服务能力

通过高端引领、国际交流、高校研修、本土培养等途径,促进人才专业化发展,壮大名优教师队伍,培养一支高素质的医疗卫生、教学、科研人才队伍,造就名优人才。

1.技术手段方面。教育、医疗和应急服务是重要的民生工程,是实现“幸福涪陵”的基本条件,而这些公共服务作为公共产品,仅仅依靠市场供给可能导致市场失灵,因此依然需要财政的支持。首先,科学技术主要以人才为依托,因此,应进一步落实“三区”人才支持计划,争取区外优秀人才扎根涪陵;应进一步利用人才引进“绿色通道”,加大硕士研究生以上高层次人才、重点院校优秀本科毕业生、区外名优人才引进力度;应落实名优人才工作津贴,发挥“名医工作室”“名师工作室”的引领作用,形成高端人才引领高层次团队、造就高素质人才的格局;应大力引进高端人才,即面向全国引进优秀校长、名优教师、知名专家及“双高”人才等。其次,重点开发基于云计算的公共服务平台,组建教育科研共同体,促进教师向专家型、学者型转变,提升创新能力。复次,实施“梯级培养工程”,形成合理的人才梯度结构。培养一批知名专家、青年学术英才和学科领军人才。最后,全面提升队伍素质,形成区域性人才优势,加强教育、医疗等公共服务体系的思想政治、理想信念和专业技术教育,完善人才引进和技能培训的长效机制,优化人才队伍结构。

2.社会手段方面。依托涪陵具有的区位优势和港口优势,通过加大基础设施建设,提高行政效率,改善投资环境,在可控条件下引导国内外金融资本、先进技术进入公共服务领域。同时,改革薪酬、住房、晋升等体制,能者多劳、能者多得,改善人居环境,吸引更多的高层次人才扎根涪陵。充分发挥社会公众和民间团体对公共服务的监督作用,不断改进服务,只有让人民满意了,才能吸引更多区外消费者,扩大区域性公共服务中心的影响力。此外,加强社会主义道德教育,形成良好的社会风气,给外来人员树立一种良好的文化氛围,提升涪陵城市形象,通过各种途径努力地将涪陵建设成为区域性公共服务中心。

(三)以资源优化配置为引领,实现公共服务供给的多元化

1.市场手段方面。党的十八大提出要让市场在资源配置中起决定性作用,公共服务作为一种具有公共产品性质的消费商品,理应由市场进行选择和评判。首先,改善民营经济发展环境,加快民办教育和民办医院发展,不但能够满足多样化的教育和医疗需求,还可以减轻政府的财政压力;其次,通过与公办学校和公办医院进行公平竞争还能共同提高区域内的教育和医疗整体水平,建设有较大影响力的区域性教育、医疗等领域的知名品牌。最后,充分发挥工业涪陵的优势,据2014年涪陵统计数据显示,涪陵的工业总产值达到380亿元,在周边区县处于领先地位(万州为293亿元,黔江为81亿元)。通过相互融合,促进工业与公共服务产业的良性互动发展。此外,在政府财力有限而私营部门具有资金和技术支持的情况下,借助民营资本、私营部门的力量,拓宽公共服务融资渠道,着力建立公私部门伙伴关系是改善公共服务供给的有效举措。

2.供给手段方面。我国公共服务的供给者主要是政府,但市场同样可以在公共服务的供给中发挥重要作用,新公共管理主张用市场力量以弥补政府的不足,防止政府失效。根据不同层次的市场需求,以多种方式提供公共服务。借鉴西方发达国家的经验,公共服务的供给主要有3种形式,首先是直接安排模式,即政府直接为社会提供公共服务,或者通过签订协议委托其他企业或机构提供服务,费用由政府承担。其次是财政补贴模式,由于公共服务具有公共产品的外部性,因此由政府出资补贴公共服务的供给商,或者提供税收减免,如垃圾处理等服务,通过计算合理的补偿能够刺激市场的供给效率。最后是特许经营权模式,按照市场经济的运作模式,在特定区域内颁发给私营公司排他性地提供某种公共服务的执照,消费者直接向供应商付费,如水、电、气等服务,供给商自负盈亏,财政不直接负担运营费用。

[1]Savas,E.S.Privatization:The Key toBetter Government,Chatham[M].NJ:ChathamHouse,1987:3.

[2]Doubin,Jeffery.How Markets for Impure Public Goods Organize:The Case of Household Refuse Collection[J]. Journal of Law,Economics and Organization,1988(2).

[3][美]约翰·罗尔斯,著.正义论[M].何怀宏,等,译.北京:中国社会科学出版社,1988.

[4]熊正贤.城市综合实力定位与辐射范围的测算——以重庆涪陵区为例[J].统计与信息论坛,2009(1):76-80.

[5]周俊.政府购买公共服务的风险及其防范[J].中国行政管理,2010(6):13-18.

[6][7]张汝立,陈书洁.西方发达国家政府购买社会公共服务的经验和教训[J].中国行政管理,2010(11):98-102.

[8]陈振明.基本公共服务的均等化与有效供给——基于福建省的思考[J].中国行政管理,2011(1):47-52.

[9]郑卫东.城市社区建设中的政府购买公共服务研究——以上海市为例[J].云南财经大学学报,2011(2):153-160.

[10]赵雪雁,江进德,张丽,侯成成,李昆阳.皖江城市带城市经济联系与中心城市辐射范围分析[J].经济地理,2011(2):218-223.

[11]周潮,刘科伟,陈宗兴.省际边缘区城市空间辐射范围研究——以陕甘宁蒙晋五省交界地区为例[J].人文地理,2011(3):60-64.

[12]杨宝.政府购买公共服务模式的比较及解释——一项制度转型研究[J].中国行政管理,2011(3):41-45.

[13]王新民,南锐.基本公共服务均等化水平评价体系构建及应用——基于我国31个省域的实证研究[J].软科学,2011(7):21-26.

[14]汪锦军.构建公共服务的协同机制:一个界定性框架[J].中国行政管理,2012(1):18-22.

[15]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL].http://www.nmg.xinhuanet.com/zt/2012zt/zqlh/2012-12/14/c_114033068.htm.

[16]统筹城乡发展研究院.中共重庆市委重庆市人民政府关于科学划分功能区域加快建设五大功能区的意见[EB/OL].http://tccxyjy.swu.edu.cn/tccsfzyjy/index.php/content/show/id/268.

[17]党彦龙,白永亮.长江中游城市群经济空间辐射范围和空间结构研究[J].开发研究,2014(5):53-57.

[责任编辑:丹兴]

C912.81

A

1674-3652(2016)05-0041-07

2016-04-25

2015年度国家社科基金西部项目“新型城镇化进程中财政教育支出绩效评估研究”(15XGL005);2015年度重庆市教委科学技术研究项目“渝东南特色农业发展的金融支持研究”(KJ15012015);涪陵区社科规划重点项目“涪陵构建区域性公共服务中心的路径研究”(SKGH2014205)。

陈廉,女,重庆铜梁人。博士,博士后,主要从事区域经济发展、农业经济发展研究;陈见琼,女,重庆忠县人。博士生,讲师。主要从事农村金融研究。

刘开华,男,重庆江津人。博士,副教授。主要从事区域经济研究。