旅游交通碳排放研究进展与启示

2016-11-16孙晋坤章锦河汤国荣胡欢陈敏

孙晋坤 章锦河 汤国荣 胡欢 陈敏

摘要 采用克氏文献综述五步法,从碳排放概念、测算方法以及研究内容三个方面对相关文献进行了梳理和分析,研究发现:①碳排放概念内涵可指CO2-e的排放,也可特指CO2;②旅游交通碳排放的测算包括“自上而下”和“自下而上”两种思路,具体的测算方法一般采用碳排放指数法;③旅游交通碳排放研究内容主要包括认识研究、测算及特征研究、碳减排研究三个方面。文章认为,旅游交通碳排放具有四个方面的特殊性:比重大、测算难度高、跨区域性明显以及涉及部门多。然而,以往研究中仍存在两个问题值得关注:一是各类交通方式的碳排放系数的使用具有一定的局限性;二是我国交通统计数据不能直接用于区域旅游交通碳排放的研究。鉴于此,结合旅游交通与交通碳排放的宏观研究视角与内容,认为未来旅游交通碳排放研究应该在以下三个方面得到加强:研究方法上,应加强对各国家、区域的标准化数据的研究,如碳排放系数;研究尺度上,应凸显不同空间尺度对象研究中的尺度效应,包括国家尺度、市级尺度、景区尺度等;研究内容上,应完善旅游交通碳排放的系统研究,丰富相关研究内容,在碳源选择、测算的不确定性、影响因素、区域碳减排责任分配、碳减排措施、游客交通体验与行为、减排政策等方面需进一步加强。

关键词 旅游交通;碳排放;文献综述五步法;碳排放系数;数据适用性

中图分类号 K901 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2016)05-0073-10 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.05.009

气候变化是当今世界各国学者关注的重大理论问题,温室气体的排放被认为是导致气候变化的主要因素之一。二氧化碳作为温室气体的核心成员,是气候变化与节能减排问题中的重要影响因素。在各大组织与机构的呼吁下,世界主要国家对气候变化问题纷纷予以了高度重视并采取了相应的减排措施。在2009年哥本哈根联合国气候变化大会前夕,我国制定了2020年单位GDP碳排放比2005年下降40%-45%的减排目标。随之,各行各业的减排计划与行动接踵而至。旅游业作为我国国民经济的战略性支柱产业,制定科学的减排举措势在必行。交通是旅游业发展的基础,是旅游业碳排放的最主要来源,占比达70%左右,可见其减排责任与减排潜力巨大,是整个旅游业减排的关键环节。在此背景下,旅游交通碳排放的研究受到了众多学者的重视,并取得了大量的研究成果。因此,对已有相关研究成果的梳理与总结,探明旅游交通碳排放未来的研究方向,具有较大的理论与现实意义。以往对相关领域研究成果的梳理与总结侧重旅游业碳排放的整体分析,导致对其主体部分旅游交通碳排放的分析不够全面、深入,针对性的评价和结论相对薄弱。本文拟采用约翰W.克雷斯威尔(John W.Creswell)的文献综述五步法。约翰W.克雷斯威尔(克氏)的文献综述五步法借鉴数学模型的思维,将所需综述的研究主题分为自变量、因变量以及两者的结合,其中对自变量和因变量结合的分析是文献综述的核心部分。该方法指出,文献综述应包括五个部分:序言、主题1(自变量分析)、主题2(因变量分析)、主题3(自变量与因变量结合的分析)以及总结。本文中,将旅游交通和交通碳排放分别设定为自变量和因变量。克氏文献综述五步法的优点在于其可借助对因变量主题和自变量主题的宏观、广泛的综述,为主题3,即文献综述的核心部分,提供较多有益的借鉴,有利于条理化、全面、深入地对相关研究主题的文献进行综述。基于以上分析,本文拟在相关文献统计分析的基础上,以碳排放概念的界定为切入点,以旅游交通和交通碳排放研究两方面文献的宏观梳理作为参照和借鉴,对旅游交通碳排放相关文献中的测算方法及研究内容进行重点分析和评价,以期准确把握国内外旅游交通碳排放研究动态与进展,为进一步研究探明方向。

1 文献统计分析

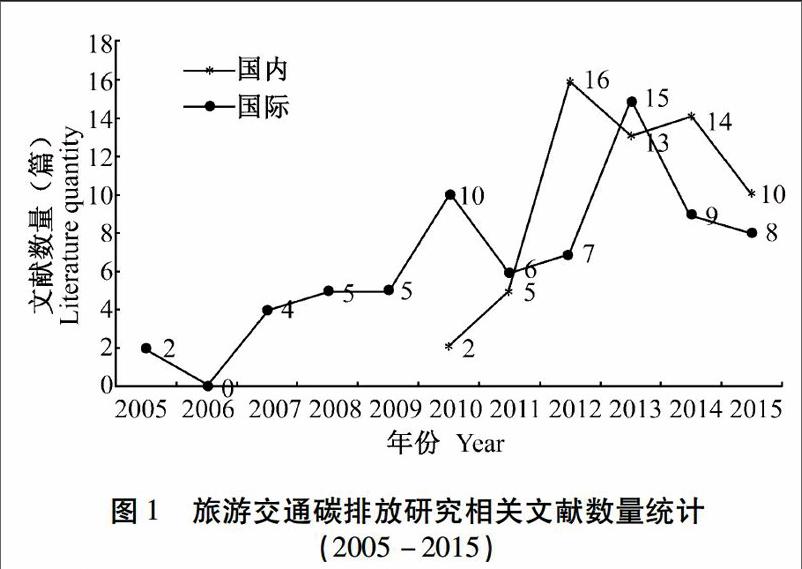

为全面掌握国际、国内相关领域文献发表情况,本文通过Web of Science核心合集数据库和CNKI中文核心期刊数据库分别检索国际和国内旅游交通碳排放研究相关文献。国际文献方面,以Web of Science核心合集为检索源,“touris*and transport*and carbon"为检索词,“主题”为检索字段进行检索,然后对结果进行内容分析,最终筛选出71篇相关文献。国内文献方面,以中文期刊全文数据库核心期刊为检索源,“旅游”、“交通”、“碳”为检索词,“主题”为检索字段进行检索,然后对结果进行内容分析,最终筛选出60篇相关文献。如图1所示,旅游交通碳排放相关的研究始于2005年,Gossling S在EcologicalEconomics上发表《The eco-efficiency of tourism》一文,其中涉及到旅游交通碳排放的计算。之后,旅游交通碳排放相关的研究在国际上逐渐升温,发文数量总体上呈上升趋势,其中2013年达到15篇,为历年最多,且近三年国际发文数量均保持较高的水平。相比之下,国内相关文献出现较晚,于2010年发表两篇文章,但发文数量增速明显,2012年达到16篇,且此后均保持每年10篇以上的规模,国内学者对旅游交通碳排放的关注日益升温。

2 碳排放概念界定

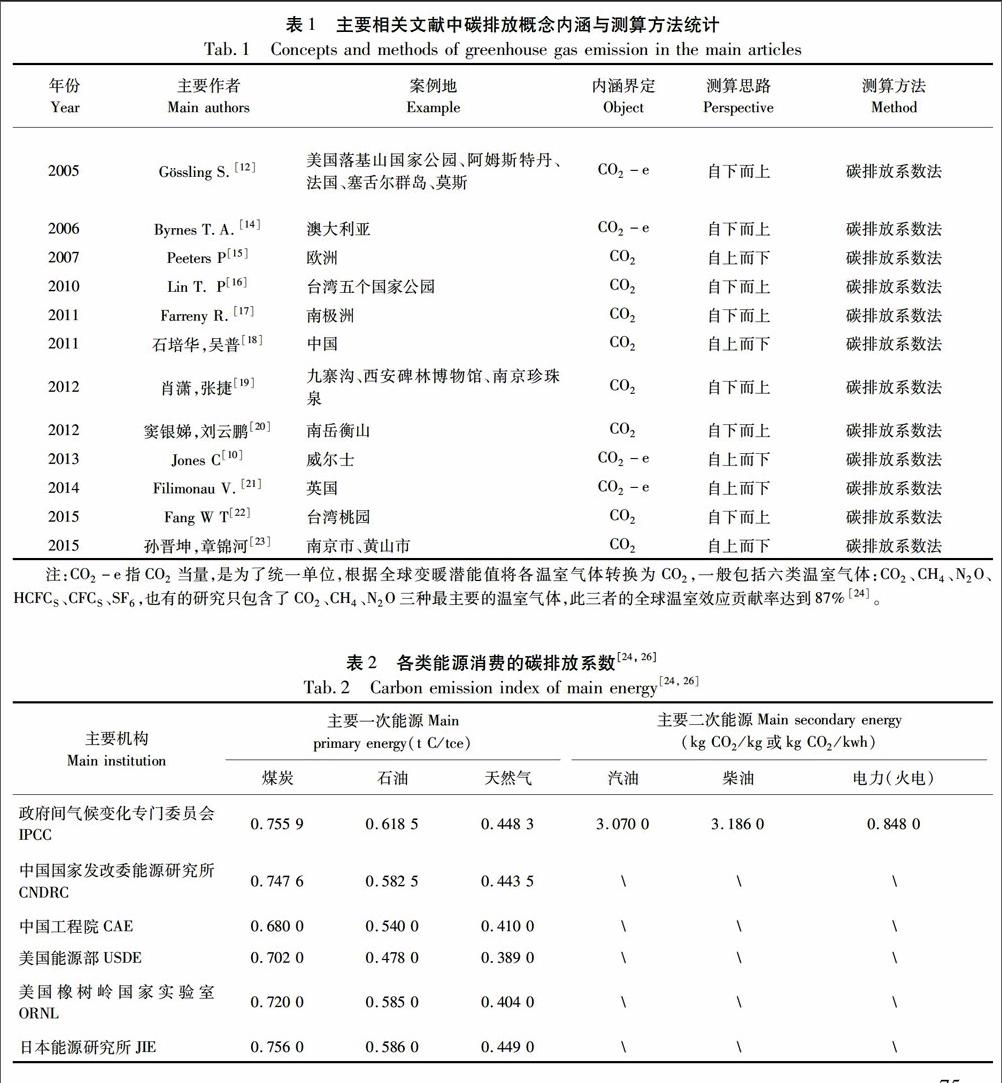

碳排放的概念是在全球气候变化的背景下产生的。大多数学者认为,温室气体的大量排放是造成全球变暖的主要因素之一。温室气体主要包括CO2、CH4、N2O、O3、CFCOS、SF6,其中,CO2、CH4、N2O、CFCS与人类活动密切相关。CO2作为温室气体之一,主要来源于化石能源的燃烧、水泥生产、土地利用变化三方面,虽然其气候变暖潜力较低,但具有总量大、增速快、浓度高、存留久等特点,是气候变暖的主要诱导因素。美国环保局分析发现,2005年全球温室气体排放总量约为4.40×1011t CO2-e,其中非C02类温室气体所占比重仅为24.5%,CO2占比达到75.5%。鉴于CO2的比重如此之高,很多学者为简化研究过程,对CO2进行了专门的分析。随着此类研究的进一步升温,碳排放便成了约定俗成的名词。利用CO2来表征各类温室气体排放的宏观特点可能基于以下两点:一是CO2在温室气体中所占比重较大;二是CO2在温室气体中所占比重相对稳定。从国内外已有相关文献来看,如表1所示,对于碳排放的内涵界定主要有两种:一种是包含了《京都议定书》中进入量化减排目标的六种温室气体:CO2、CH4、N2O、HCFCS、CFCS、SF6;另一种则只包含了CO2。不同国家和地区可根据实际情况选择不同的研究对象。综上所述,碳排放可理解为对温室气体排放的概称,内涵可包括自然或人类活动排放的各类温室气体,如CO2、CH4、N2O、HCFCS、CFCS、SF6,也可单指CO2一种。

3 旅游交通碳排放测算方法

测算方法是旅游交通碳排放研究的核心和关键内容之一。除少数研究采用的实测法外,从数据来源的角度,旅游交通碳排放测算主要采用碳排放系数法,包括两种思路:“自上而下”和“自下而上”(见表1)。两种测算思路各有优缺点,且同一研究采用不同的测算思路所得到的结果会有所不同,主要和统计数据、标准数据的不同以及计算误差有关,但哪一种更科学、准确,目前尚无定论。

“自上而下”的测算思路是指从区域中全面的宏观统计数据人手,来计算研究对象的碳排放总量。研究数据一般为二手数据。具体来讲,主要采用研究对象(各类交通工具、交通站点等)的能源消费量和游客周转量,与各种能源或交通工具的碳排放系数相乘,测算出碳排放总量。该思路的优点在于,利用交通主管部门的统计数据,可大大简化研究的过程和复杂度,适于较大空间尺度的碳排放研究,如国家、省等。然而,在交通领域少有旅游相关的独立统计数据,尤其是能源消费方面。因此,如何科学合理地从交通的能源消费数据中将旅游业相关的部分剥离出来是采用该测算思路的难点。另外,使用游客周转量数据测算的旅游交通碳排放的正确性问题,我们将在研究述评中做深入讨论。

“自下而上”的测算思路是指从区域中所选基本单元的碳排放测算人手,进而估算区域中研究对象的碳排放总量。研究数据一般为一手数据。研究中多采用抽样调查的方法对研究区内样本(各类交通方式、交通站点等)的行驶里程、承载人数、能源消费等的相关数据进行统计,然后乘以相应的碳排放系数,进而估算碳排放总量。该思路的优点在于,从研究对象的基本单元入手,有利于对研究问题的精细化分析,增加了研究问题的选择范围,适于小尺度空间或单一要素的碳排放研究,如景区或某种交通工具。该思路的缺点在于数据获取的复杂性以及研究过程中存在较多的不确定性,导致研究的操作难度较大。所以,精细的研究设计以及多个具有较好代表性与典型性的案例地是采用该测算思路的重要保障。

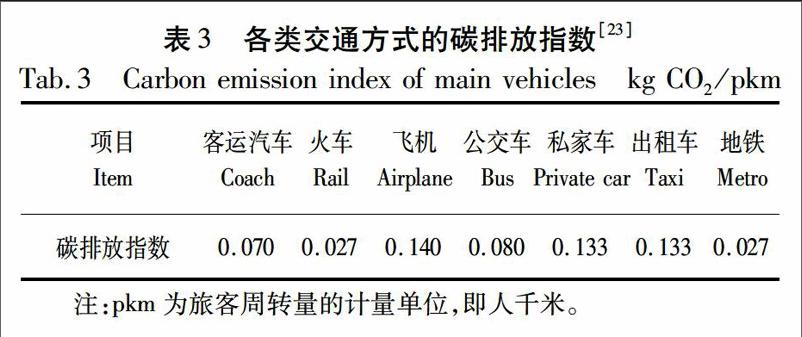

碳排放系数法是“自上而下”和“自下而上”两种思路均涉及的主要测算方法,各类系数便成了研究中的又一关键部分。受研究条件的限制,绝大多数学者在具体的测算中采用的是碳排放系数法,具体包括能源消费碳排放系数以及进一步推导得来的各类交通方式的碳排放系数等,如表2和表3。表2中主要二次能源的碳排放系数是根据政府间气候变化专门委员会(TPCC)给出的参照数据计算而来。根据不同的研究条件和案例地特点可选择不同的碳排放系数,且两类系数在“自上而下”和“自下而上”两种测算思路中均可采用。然而,一些学者对不同机构出台的碳排放系数在全球或地方的适用性也采取了谨慎的态度。

4 旅游交通与交通碳排放研究

交通作为旅游业的重要基础部分之一,其研究内容较为丰富。旅游交通研究具有研究主题多样、跨学科特征明显的特点。如表4,通过对旅游交通研究相关文献的梳理与分析,发现已有研究内容主要集中在以下五个方面:旅游交通的重要性研究、现状特点研究、对旅游的影响研究、游客体验与行为研究、规划与碳减排研究。

在全球气候变暖的大背景下,交通碳排放已成为交通运输学、环境科学、生态学等领域的重要研究内容,如表5,其研究涉及到多个方面:交通碳排放认识研究、交通碳排放测算与评价研究、交通碳排放影响因素及相关因素研究、碳减排和低碳交通研究、碳排放趋势预测研究。

5 旅游交通碳排放研究内容

目前,旅游交通碳排放的研究主要集中在三个方面:旅游交通碳排放认识研究、旅游交通碳排放测算及特征研究、旅游交通碳减排研究。

5.1 旅游交通碳排放认识研究

旅游交通碳排放的认识问题主要指其在旅游业碳排放中的比重问题,国际相关机构和学者对此均做了大量研究。2007年达沃斯第二届气候变化与旅游国际会议指出2005年旅游业碳排放总量达1302 Mt,占全球碳排放量的5%,并提倡旅游各行业节能减排。在此基础上,UNWTO-UNEP-WMO的研究结果显示旅游交通和旅游餐饮是旅游中的高碳行业,其中旅游交通的碳排放量占旅游业的75%。石培华等的研究成果显示旅游交通碳排放占我国旅游业碳排放的67.72%。Becken s等的研究表明新西兰旅游交通能源消耗量占旅游业能源消耗总量的65%-73%,是旅游业中主要的能源消耗部门,即从能源消耗的角度验证了旅游交通是旅游业碳排放的最主要来源。Gossling s也指出交通是旅游系统中碳排放的主要贡献者,也是旅游业碳减排战略中最重要的一环。由此可见,旅游交通碳排放的认识问题已在学界达到共识。

5.2 旅游交通碳排放测算及特征研究

旅游交通碳排放测算及特征研究主要涉及到不同方法、不同空间尺度、不同交通方式的研究。在测算方法方面,碳排放系数法是最常被采用的测算方法,根据不同空间尺度和数据可获取性可选择“自下而上”和“自上而下”两种测算思路。Lin采用“自下而上”的方法对1999-2006年台湾五个国家公园的旅游交通碳排放特点进行了研究,指出旅游交通碳排放与出行距离、交通方式关系密切,提高交通承载率、选择公共交通出行等是旅游交通碳减排的重要途径。Sgouridis S等采用“自上而下”的方法分析了碳排放限制条件下航空运输的碳足迹特征。在研究的空间尺度方面,涉及到各主要空间尺度的案例地研究,小到景区景点,大到南极洲,其中还包括国家、区域、省、客源地到目的地等层面。肖潇等选取了3个旅游交通模式差异明显的案例地进行对比研究,得出不同旅游平均距离的景区碳排放结构均衡度不同。包战雄等采用类似的方法研究了福建省拥有不同市场半径的三个风景区的交通碳排放,发现随着游客吸引半径的增加,游客人均碳排放显著增加,且350 km是一个重要的临界点。魏艳旭,孙根年等认为改革开放以来我国旅游交通碳排放增长迅速,地区差异明显。Farreny R在研究南极旅游碳排放时发现,在交通碳排放中,海上航行碳排放占到了70%,而航空运输只占到了30%,可见,在某些类型的旅游地中本地交通的碳排放占旅游交通总碳排放的比例更大。在不同交通方式研究方面,各旅游交通方式的碳排放研究是该领域的重要内容与基础,是旅游交通碳减排的直接着力点,不同旅游交通方式的碳排放特征不同。Becken s等对不同交通方式进行了研究,探讨了私家车、渡轮、长途汽车、火车、公交车、飞机等的能源强度、运载能力、运输距离、排放特点等各重要指标。Byrnes T A对澳大利亚海岸旅游船只的碳排放进行了测算,发现相关政府部门在海岸旅游方面的碳减排压力较大。Rutty M认为地面交通运输了最多的旅游者并贡献了旅游业碳排放的32%。

5.3 旅游交通碳减排研究

旅游交通碳减排是旅游交通碳排放研究的终端一环,其重要性不言而喻。目前,旅游交通碳减排研究内容丰富,主要包括旅游交通的碳减排措施及其影响研究、旅游交通碳减排政策研究。首先,旅游交通的碳减排措施研究是减排战术层面的设计,已有研究的减排方向涉及交通工具、交通技术、旅游线路等环节,措施主要包括转变交通方式、旅游交通线路优化、旅游交通技术创新等。Filimonau V认为将乘坐飞机和私家车旅游的方式转变为火车和大巴士能够最显著的起到旅游业减排的效果。Fang W T为最小化旅游活动对生态环境的影响,采用GIS的方法对观鸟活动中的旅游线路进行了模拟和优化,发现计算得出的最优观鸟线路可大大减少游客对环境的影响。在技术创新方面探讨碳减排的较多,且讨论十分激烈。Jones C通过情景分析的方法分析了旅游碳减排问题,发现只有依赖旅游之外的技术发展才能持续地减少旅游业碳排放。然而,Eijgelaar E认为依靠技术创新和结构的、行为的调整在短时间内很难达到旅游交通碳减排的效果。不过,Rutty M在研究安大略省滑雪胜地旅游碳排放时提出采用交通工具监控技术和生态驾驶员训练两种手段可以减少8%的碳排放,从量化的角度说明了先进技术对旅游交通碳减排的作用。其次,旅游交通碳减排政策研究是战略和保障层面的设计,对减排措施的实行将起到重要作用,目前减排政策主要包括碳排放限制、碳中立、征收碳排放税等。如,Sgoufidis S等采用自上而下的方法研究了碳排放限制条件下航空运输的碳足迹,并提出了减少商业航空碳足迹的相关策略。Gtissling S在UNWTO达沃斯宣言的框架之下提出了旅游目的地“碳中立”的发展机制,并对此做出了详细的分析。同时,征收旅游交通碳排放税的作用,但各方学者观点不一。如,Van Cranenburgh S的研究发现高航空碳税能够持续的减少旅游业的碳排放,减排约9%-32%,受此影响,人们选择200 km以内的目的地的可能性将增加4%-18%,选择小于一周短期旅游的可能性将增加3%-11%。然而,Tol Richard S J认为碳税对国际旅游业的影响较小,其中只对长途和短途国际旅游影响较大,中途影响较小,导致中途国际旅游将有所增加。Eijgelaar E也提出,广被认可的自愿碳补偿的方法在旅游交通碳减排中的潜力低下,目前为止航空碳排放中只有1%通过自愿碳补偿的方法得到了补偿。另一方面,Dwyer L在研究碳税对澳大利亚旅游业的经济影响时发现,碳税将降低旅游业的实际收入、实际花费以及就业。

6 研究述评与启示

旅游交通碳排放在旅游业碳排放中具有比重大、测算难度高、跨区域性明显、涉及部门多等特点,其研究存在一定的特殊性。鉴于此,国内外学者在旅游交通碳排放方面做了较为全面而深入的探讨,取得了丰硕的成果,为进一步研究与管理实践打下了坚实的理论基础。然而,已有研究中仍然存在一些问题值得深入讨论。

第一,使用各类交通方式的碳排放系数进行测算具有一定的局限性。现有各交通方式的碳排放系数是国际上少数主要学者的研究成果,其他学者在借鉴时对其适用性的分析略显不足,易造成使用不当进而计算错误的问题。交通方式的碳排放系数与三个因素有关:交通工具类型、载客率和能源种类。抛开交通工具类型和能源种类与国外的差别,受人口密度影响,我国各类交通工具的载客率大于国际上很多国家,各交通方式的碳排放系数应低于他国,其中以铁路最为典型。因此,直接采用其他国家的研究成果高估了我国各交通方式的碳排放系数,进而使测算结果严重偏大。为避免这一问题,测算过程中应首选能源消费的碳排放系数,若无法获得能源消费数据,则应根据上述三个因素调整相应的系数,力求测算结果的准确性。

第二,我国交通统计数据不能直接用于区域(如省、市)旅游交通碳排放的研究。我国区域交通数据的统计主要是为地方GDP核算服务的,与旅游交通碳排放研究的口径不相吻合。以公路(主要指客运汽车)客运周转量为例,其遵循属地统计的原则,即只抽样调查本市户籍的车辆在一年中的运营情况(包括区内和区外运输),这样的统计结果是很难用于区域研究的。该问题的解决思路是通过现有统计数据进行转换、估算,以最小化计算误差。城市公路旅客发送量的抽样调查数据、铁路旅客发送量数据以及航空旅客发送量数据与本研究的计算口径较为符合,可通过全国公路、铁路、航空旅客周转量和旅客发送量得出旅客平均运距,然后乘以一个修正系数,进而得出各城市公路、铁路和航空的旅客周转量。

基于以上分析,并结合旅游交通与交通碳排放丰富的研究视角与内容,今后旅游交通碳排放的研究应在研究方法、研究尺度、研究内容三个方面得到加强:

在研究方法方面,应加强各国家、区域的标准化数据(碳排放指数)的研究。前文探讨了交通方式的碳排放系数的测算问题,此处我们只讨论能源消费的碳排放系数。2015年9月,Nature刊文指出,2000至2013年间中国实际碳排放总量比此前多估计了15%左右,多估达1.06×1011t,是西方国家20年来实际减排量的近百倍。究其原因,中国煤炭中的灰分较高,含碳量远低于世界平均水平,中国的实际煤炭排放系数比IPCC推荐值低45%,因此实际碳排量也相对低的多。该研究成果是来自24个国际研究机构的科研人员耗时四年,首次核算出的基于实测数据的中国碳排放清单。虽然该结果受到了一些学者的质疑,但其意义重大且为我国自己的碳排放清单研究迈出了重要一步,值得进一步的验证和探讨。然而,以往研究多采用全球统一的标准化数据,对是否适合自身交通碳排放研究的分析相对不足。如表2,虽然各机构出台的能源消费碳排放指数相差较小,但能源消费的基数庞大,碳排放系数的差之毫厘,将导致研究结果的失之千里。不同国家和地区在能源种类、能源结构和能源效率方面有所不同,能源消费的碳排放系数也应该有所差别。所以,标准化数据并不是全球的标准化,而是国家和地区的标准化。碳排放清单是全球变化模拟、制定各国减排政策及国际谈判的基础。因此,科学、准确的标准化数据对于各部门的碳排放研究,乃至国家层面的减排战略战术制定都至关重要。

在研究尺度方面,应凸显不同空间尺度对象研究中的尺度效应。空间尺度是地理学研究中的基本要素,选择恰当的尺度对旅游交通碳减排实践有着积极的影响,且不同空间尺度的研究其尺度效应有所不同。研究尺度的选择应根据案例地的现状特点,突出其尺度效应,即每种空间尺度应体现出的特殊作用和现实意义。以往研究侧重于国家、景区或交通工具尺度的研究,对市级尺度、旅行线路尺度的研究较少,且在突出不同研究对象的尺度效应时略显薄弱。未来应在以下五种空间尺度对象的研究中凸显其尺度效应:第一是国家尺度,国家层面是社会经济发展的战略顶层,国家尺度的旅游交通碳排放研究应注重与国家发展战略的结合、碳减排举措的战略研究等宏观问题。同时在政策研究方面应强调与国家交通运输部的协调管理。第二是市级尺度,市级行政区域是我国各部门管理实践较为直接、可行、有效的空间尺度。市级尺度的研究应充分利用这一点,注重与城市旅游、交通管理实践的衔接,同时需加强对城市内部交通的研究。第三是景区尺度,旅游景区是旅游资源的核心保护区和敏感区,对其中观光车、索道等的碳排放特征研究尤为必要,同时旅游景区作为一个独立的交通系统,可有效提高研究的可操作性和准确性。第四是旅行线路尺度,游客旅行线路中的交通碳排放研究可揭示和对比不同旅行线路的实际交通碳排放特征,有利于低碳旅游线路的设计和倡导。同时,旅游线路尺度的研究还应尝试旅游交通碳流的研究,从流动性的角度探讨旅游交通碳排放的特点。第五是交通工具尺度。各类交通工具是旅游交通碳排放研究的终端之一。今后应加强对各类交通方式碳排放指数测算的研究,并通过技术创新、科学管理、结构优化等方式降低各交通方式的碳排放系数和区域整体碳排放。

在研究内容方面,应完善旅游交通碳排放的系统研究。地理学中要素研究向系统研究的转变是未来重要的发展趋势。系统论认为,事物的发展要从其所在系统的角度进行观察,才能全面、准确的揭示事物及其发展规律。因此,从宏观到微观、从整体到局部的研究视角,也是旅游交通碳排放研究中应当具备的宏观意识。以往旅游交通碳排放的研究多侧重单一或若干要素的研究,对研究体系的整体把握相对薄弱。例如,从碳源的角度讲,包括交通工具、交通站点以及其他相关设施和服务,而以往研究主要关注交通工具的能源消费碳排放。所以,旅游交通碳排放研究的内容体系需进一步完善与扩充:第一,加强对其他旅游交通碳源的测算。旅游相关的交通工具、交通站点及其他交通设施是研究对象中不容忽视的成员,如索道、景区观光车、出租车、公交车、地铁、私家车以及车站等都应得到相应的重视。第二,加强研究中的不确定性分析。地理学研究中包含着很多的不确定性因素,包括数据的误差、数据和概念的模糊性和不完整性等,直接影响着研究结果和结论的准确和可靠程度。同时,对不确定性因素的分析也是相关部门管理实践中参考的重要内容。第三,完善相关影响因素的研究。影响因素的研究是碳减排措施制定的基础。旅游交通碳排放影响因素包括交通配置、交通工具乘载率、能源种类及使用效率、游客出行方式、游客环保意识、交通运输模式、交通网络结构、相关政策法规等。第四,加强旅游交通碳减排责任分配研究。游客活动的跨区域性和旅游交通的跨区域性造成了旅游业生态责任的区际转移,且城市的旅游交通碳排放主要在区外,这部分责任在生态补偿与碳交易中扮演着重要角色。第五,加强旅游交通碳减排措施的研究。旅游交通碳减排应从旅游的供给和需求两方面着手,从各个环节中寻求减排的可能。未来旅游交通减排措施的研究应注重交通站点减排、线路优化、游客减排、技术创新、减排措施的可行性等方面。第六,尝试低碳旅游背景下游客交通体验与行为研究。旅游交通是游客体验的重要产品之一。旅游交通的低碳化发展势必带来其运营、服务、功能等方面的改变,游客的交通行为与体验也会随之不同,对这种变化及其影响的探讨十分必要。第七,加强旅游交通碳减排政策研究。旅游交通碳减排需要微观战术上的规定,更需要宏观战略和政策上的指导。相关政策的出台将大力推动碳减排措施的实行以及减排成效的提升。

(编辑:李琪)