中国旅游业CO2排放区域差异的空间分析

2016-11-16王凯肖燕李志苗刘浩龙

王凯 肖燕 李志苗 刘浩龙

摘要 在旅游业节能减排形势严峻的背景下,深入研究中国旅游业CO2排放问题,制定科学的区域节能减排政策已刻不容缓。本文首先运用“自下而上”法,估算了1993-2012年中国整体旅游业、旅游业各分部门、大陆各省区(不含西藏)旅游业CO2排放量。在此基础上,对全国及三大地带旅游业CO2排放的总体特征进行分析;利用Theil指数法分析了中国旅游业CO2排放强度的区域差异、区域内差异和区域间差异;运用ArcView软件对中国旅游业CO2排放强度的省际差异进行直观图示。分析结果显示:1993-2012年,中国旅游业CO2排放量从1480.868×104t升至6274.129×104t;全国及三大地带旅游业CO2排放强度整体上呈现出先显著下降、再缓慢梯度下降的趋势;中国旅游业CO2排放强度空间分布不均匀,东部地区旅游业CO2排放强度低于中部和西部地区;中国旅游业CO2排放强度的区域总体差异、区域间差异和区域内差异整体呈逐渐缩小的趋势,区域间差异对总体差异的贡献率为94%-98%,区域间差异占主导地位;中国旅游业CO2排放强度省际差异明显,属于旅游业CO2排放强度弱显著区的省区基本位于东部沿海地区,河北、湖南、河南、广西、甘肃和新疆等省区频繁出现在旅游业CO2排放强度强显著区之列,因此上述省区应是中国旅游业CO2未来节能减排的区域重点。据此提出差别化的CO2减排对策:东部地区应通过技术改进和调整产业结构、能源消费结构来降低CO2排放强度,并以此带动中部和西部地区旅游业节能减排;中部和西部地区应加强与东部地区合作,将提高能源使用率、降低CO2排放强度作为旅游业减排工作的重点。

关键词 旅游业;CO2排放;区域差异;泰尔系数

中图分类号 X322 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2016)05-0083-08 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2016.05.010

全球变暖与气候变化问题已经给人类的生存带来了严重影响。传统观点认为,旅游业能源消耗较低,对生态环境污染较小,但近年来随着旅游业迅速成长为世界第一大产业,其对生态环境的负面影响也日益凸显。联合国世界旅游组织(UNWTO)的最新研究结果显示,全球4.9%的CO2排放量来自旅游业,且旅游业对全球温室效应的贡献率高达14%;同时,世界旅游业的CO2排放量正在以年均2.5%的速率递增。2014年,我国入境游客、国内旅游人数和出境游人数分别高达1.28亿、36.11亿和1.07亿人次,如此大规模的旅游活动势必造成大量能源消费与CO2排放,其所带来的环境与气候变化问题及其应对策略理当成为各界人士共同关注的一个重要命题。

早在20世纪90年代,随着全球应对气候变化与能源问题进入新的阶段,旅游业能源消费与碳排放问题就开始被相关组织和学者所重视,如Burnertt对饭店业能源利用效率的研究;Carlsson、Schafer等对人们旅行过程中所产生的能源消费和碳排放的量化分析。进入21世纪以后,相关研究不断深入,如Gtissling和Becken等从不同角度对旅游业能源消费和碳排放进行了较为全面的探讨,其中,Becken等还指出测算国家或地区旅游业碳排放量是实现旅游可持续发展的主要环节之一;Patterson和Khemiria等则分别针对旅游业各部门能源利用效率及其所产生的环境效应进行了实证分析;Joe等通过构建概念框架和能源利用模型,测算了多个国家和地区旅游业能源消耗和CO2排放水平。国内方面,石培华采用“自下而上”法,利用2008年的截面数据初步估算了中国旅游业能源消耗和CO2排放总量,但未进行时间序列分析,亦没有细化到省级区域层面;谢园方等在综合梳理旅游业CO2排放测度方法的基础上,对长江三角洲地区旅游业能源消耗和CO2排放进行了测算;李鹏等采用碳足迹模型估算了昆明市6家四星级酒店的CO2排放量;杨新军、刘俊等分别针对全国和成都市旅游业能源消耗问题展开系统分析,指出旅游交通是旅游业能源消耗最为重要的部门和碳排放的主要来源。

上述相关研究主要聚焦于旅游业及其各部门能源消费与碳排放测算方法或模型的探索,研究对象主要以某个国家或旅游目的地为主,而对于国家或地区内部各区域单元旅游业CO2排放的对比性研究却极少有人涉及。我国旅游业发展水平区域分异明显,研究旅游业CO2排放的区域差异,对于探明区域旅游业CO2排放与旅游经济发展之间的联系,制定更具针对性的区域碳减排政策等意义重大。为此,本文拟对1993-2012年中国各省区旅游业及其分部门的CO2排放量进行估算,并在此基础上对中国旅游业CO2排放强度的区域差异进行系统分析,以期为找准我国旅游业碳减排的区域重点、明确区域减排目标、推进差别化的区域减排策略等提供理论借鉴。

1 方法与数据

1.1 研究方法

1.1.1 旅游业CO2排放估算方法

由于旅游业CO2排放涉及的研究领域广泛,研究方法众多,迄今还未形成系统的旅游业CO2排放量估算方法。国内外已有的相关研究中,“自上而下”法和“自下而上”法应用较多。中国尚未建立温室气体排放的统计监测体系,采用“自上而下”法在数据获取上存在一定的难度。因此,本文主要采用“自下而上”法来测算旅游业CO2排放量,并借鉴Becken和Patterson的实证研究法,先估算旅游业三大部门(旅游交通、旅游住宿和旅游活动)的CO2排放量,再进行加总。具体计算方法如下:(1)

式中:Ct为t年旅游业CO2排放总量;Ctj为t年j部门的CO2排放量;Ct1为t年旅游交通CO2排放量;Ct2为f年旅游住宿CO2排放量;Ct3为t年旅游活动CO2排放量。(2)

式中:Cti1为t年i地区旅游交通CO2排放量;Qtix为t年i地区x类交通方式的客运周转量;αx为x类交通方式的CO2排放因子(kg/pkm),其中,公路、民航、铁路和水运的碳排放因子分别为133gCO2/pkm、137gCO2/pkm、27gCO2/pkm和106gCO2/pkm;fx为x类交通方式的客流量中旅游者的比例,根据中国旅游者实际情况并结合专家咨询结果,分别选取公路、民航、铁路和水运的,值为13.8%、64.7%、31.6%和10.6%。(3)

式中:Cti2为t年i地区旅游住宿C02排放量;Nti为t年i地区全国旅游饭店客房床位数;lti为t年i地区平均客房出租率;β为每张床位每晚的CO2排放因子(g/p visitor-night),取值为2.458g /p visitor-night。(4)

式中:Cti3为t年i地区旅游活动的CO2排放量;PCtis表示t年i地区参加旅游活动s的游客人数;γs为旅游活动s的CO2排放系数(g/p visitor);观光旅游、休闲度假、商务出差、探亲访友和其他旅游活动的碳排放系数分别为417g/p visitor、1670 g/p visitor、786 g/p visitor、591 g/p visitor和172g/p visitor。

1.1.2 旅游业CO2排放强度计算方法

旅游业CO2排放强度是指每单位旅游收入增长所产生的CO2排放量,该指标主要用来衡量旅游经济与CO2排放量之间的关系。如果一个国家或地区旅游经济在增长的同时,单位旅游收入所产生的CO2排放量在下降,说明该国或地区旅游业实现了相对低碳化发展。具体计算方法如下:(5)

式中:Xti表示t年i地区旅游业CO2排放强度(t/万元);Cti表示t年i地区旅游业CO2排放总量(104t);Yti表示t年i地区旅游收入(亿元)。

1.1.3 区域差异衡量方法

Theft指数是由泰尔利用信息理论中的熵概念来计算收入不平等而得名,经常被用来衡量个人或者地区问的收入差距,其优点是可将区域总体差异分解为区域间差异(Tb)和区域内差异(Tw),从而便于考察它们对研究单元整体差异的影响和贡献,因而也有不少学者利用该指数来衡量地区间能源消费或CO2排放的差异。本文采用Theil指数法衡量中国旅游业CO2排放强度的区域差异。具体衡量方法如下:(6)(7)(8)

式中:n为区域个数;m为区域中的省区个数;vr为区域r旅游业CO2排放量占全国旅游业CO2排放量的比例;vrw为区域r中w省旅游业CO2排放量占全国旅游业CO2排放量的比例;dr为区域r旅游收入占全国旅游总收入的比例;drw为区域r中w省旅游收入占全国旅游收入的比例。Theil指数值越高,表示区域或省区间旅游业C02排放强度的差异越大。

1.2 数据说明

本文使用的相关数据来源于1994-2013年度的《中国旅游统计年鉴》及其副本、《中国国内旅游抽样调查资料》《入境游客抽样调查资料》《中国交通年鉴》《中国能源统计年鉴》和《新中国六十年统计资料汇编》以及各省区旅游业年度统计公报等。各类交通方式的C02排放因子、客流量中旅游者的比例、每张床位每晚的C02排放因子以及旅游活动的CO2排放系数引自国内外已有的研究成果。

2 实证结果与分析

2.1 旅游业CO2排放的总体特征

由表1可知,中国旅游业CO2排放量从1993年的1480.868×104 t增长到2012年的6274.129×104 t,年均增长率高达7.895%,增长趋势十分明显。其中,东部地区CO2排放量从780.668×104t增长到2844.382×104 t,年均增长率达7.042%;中部地区CO2排放量从320.556×104 t增长到1793.194×104 t,年均增长率为9.485%;西部地区CO2排放量从378.557×104 t增长到1617.407×104 t,年均增长率7.943%。从各区域CO2排放量占全国C02排放总量的比例来看,东部地区由1993年的53%下降到2012年的45%;中部和西部地区分别从22%和25%上升到29%和26%。尽管中、西部地区的CO2排放量占全国CO2排放总量的比例有所上升,但东部地区旅游业CO2排放量的绝对值依然位居三大区域之首(见图1)。

另一方面,研究期内中国旅游业CO2排放强度却持续下降,由1993年的1.298t/万元下降到2012年的0.091t/万元,下降幅度高达93.003%。分阶段而言,1993-1997年中国旅游业CO2排放强度整体上下降趋势十分显著;1998年之后则呈现出较为缓慢的梯度递减特征。从区域分异的角度来看,东部地区旅游业CO2排放强度从0.790t/万元下降到0.075t/万元,下降幅度为90.508%;中部地区从5.856t/万元下降到0.107t/万元,降幅高达98.173%;西部地区从3.878t/万元下降到0.113t/万元,下降幅度为97.080%。三大地带旅游业C02排放强度的降幅都在90.000%以上,其中,中、西部地区略高于东部地区。

综上所述,全国及三大地带旅游业CO2排放量在持续增加,但旅游业CO2排放强度却呈逐步走低的趋势,这一态势反映出中国各区域在大力发展旅游业的同时,CO2减排工作已初见成效。实证结果显示,我国旅游业CO2排放存在明显的区域差异,东部地区旅游业的CO2排放量高于中、西部地区,但东部地区旅游业的CO2排放强度却低于中部和西部地区。出现这种现象的原因是:东部地区旅游业发展水平远高于中、西部地区,而且其低碳技术的应用率和能源使用效率也高于中、西部地区。

2.2 旅游业CO2排放强度的区际差异

2.2.1 泰尔系数分析

从图2中泰尔系数的变化趋势来看,1993-2012年,中国旅游业CO2排放强度的区域总体差异泰尔系数从3.279下降到1.187,下降幅度为63.799%,说明区域总体差异呈现出明显的缩小趋势。其中,1993-1996年,泰尔系数从3.279下降到了1.511,短短3年间下降幅度高达53.919%,这意味着在该研究时段内中国旅游业CO2排放强度的区域总体差异显著缩小。1996年以后,虽然泰尔系数值整体上仍在减小,但减小的幅度不如前一阶段,而且在1997-1998年和2000-2004年两个时段内还略有反弹,但整体而言,中国旅游业CO2排放强度的区域总体差异在研究期的后半阶段仍然呈现出逐步缩小的趋势特征。

1993-2012年间,中国旅游业CO2排放强度区域间和区域内的泰尔系数分别由3.061、0.219下降到1.172、0.014,下降幅度分别高达61.712%和93.607%,表明东、中、西三大地带以及各经济带内各省区之间旅游业CO2排放强度差异与全国总体区域差异的演变特征基本一致,也呈现出逐步缩小的趋势。图2还显示,区域间差异缩小的幅度大于区域内差异缩小的幅度,说明近年来中国旅游业CO2排放强度较大的区域通过各种降低CO2排放强度的有效手段,正在逐步缩小与其他区域CO2排放强度的差距。

2.2.2 贡献率分析

从中国旅游业CO2排放强度区域间差异和区域内差异对区域总体差异的贡献率来看,1993-2012年,中国旅游业CO2排放强度区域间和区域内差异对区域总体差异的年均贡献率分别为96.190%和3.810%,区域间差异的贡献率高于区域内的贡献率,说明区域间差异是中国旅游业CO2排放强度区域总体差异的主要构成部分。在年际变化特征方面,中国旅游业CO2排放强度的区域间差异对区域总体差异的贡献率与区域内差异对总体差异的贡献率呈现出不同的变化特征。具体而言,中国旅游业CO2排放强度区域间差异对区域总体差异的贡献率表现为先下降后上升的趋势。其中,2012年最高,贡献率高达98.786%;1996年最低,贡献率为92.376%。区域内差异对区域总体差异贡献率的变化趋势则与区域间差异贡献率刚好相反:最高为1996年,贡献率为7.624%;最低为2012年,贡献率为1.214%。从区域间差异对区域总体差异贡献率的变化趋势来看,中国旅游业CO2排放区域间差异对区域总体差异贡献率有逐步增大的趋势,而区域内差异对区域总体差异贡献率则减少趋势明显,说明在未来一段时间内,中国旅游业CO2排放强度区域差异中,区域间差异对区域总体差异的贡献率与区域内差异对总体差异的贡献率之间的差距将会进一步扩大(见图2)。

2.3 旅游业CO2排放强度的省际差异

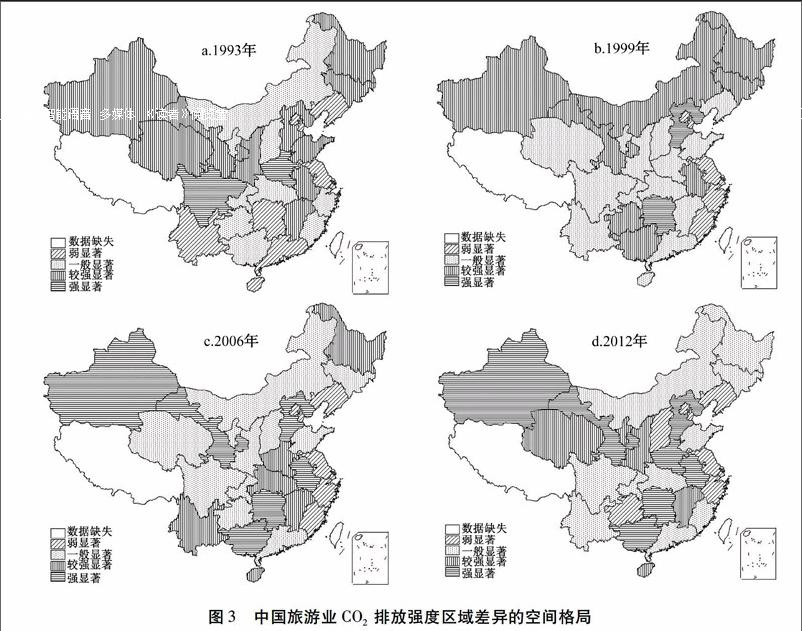

由上文分析可知,区域间差异是中国旅游业CO2排放强度总体差异的主要构成部分。为了更详细地了解中国旅游业CO2排放强度的区域差异分布特征,本文使用Jenks最佳自然断裂法分别对1993、1999、2006和2012年中国旅游业CO2排放强度的省际差异进行空间聚类分析,按照省际差异的赋值大小依次划分为强显著区、较强显著区、一般显著区和弱显著区4种类型,由此得到中国旅游业省际差异的空间演变格局图(见图3)。

(1)1993年,除中部地区的湖南和西部地区的云南两省以外,其他属于中国旅游业CO2排放强度弱显著区的省区都位于东部地区;除了东部地区的浙江和福建,中部地区的山西和湖北,西部地区的内蒙古、贵州、重庆、广西和宁夏等省区也属于中国旅游业CO2排放强度一般显著区;中国旅游业CO2排放强度较强显著区相对均匀地分布在东部、中部和西部三大地带,如东部地区的吉林、河北、山东,中部地区的黑龙江、江西、安徽以及西部地区的陕西、甘肃、青海和新疆;此阶段属于中国旅游业CO2排放强度强显著区的省区只有中部地区的河南和西部地区的四川(图3a)。

(2)由图3b可知,经过6年的发展,湖南从旅游业CO2排放强度弱显著区转变为强显著区,其区域类型跨越幅度最大,说明该阶段以湖南为代表的部分省区在大力发展旅游产业的同时,对旅游业的负面环境效应以及相应的碳减排措施缺乏应有的重视;与此同时,也有部分省区旅游业的CO2排放强度有所缓解,其中最典型的例子就是四川和河南两省均从最初的强显著区转化为一般显著区,这代表了未来省区旅游业CO2排放强度类型的良性转变方向;该阶段属于旅游业CO2排放强度弱显著区的省区均位于东部地区,分别为北京、天津、上海、江苏、浙江和福建;其他省区相对于上个研究阶段变化幅度不大。

(3)到2006年,该阶段最大的变化就是属于旅游业CO2排放强度强显著区的省区数量有所增加,此前每个研究阶段全国范围内分别都只有两个省区属于CO2排放强度强显著区,到本研究阶段迅速上升到6个,它们分别是东部地区的河北,中部地区的湖南和安徽,西部地区的广西、甘肃和新疆;旅游业CO2排放强度强显著区和较强显著区在空间上由西部地区逐渐向中部地区转移;属于旅游业CO2排放强度弱显著区的省区依然全部位于东部地区,除上一阶段的北京、天津、上海、江苏、浙江和福建等6省区以外,辽宁首次跨入了旅游业CO2排放强度弱显著区的行列(见图3c)。

(4)从图3d可以看出,到本研究期末,除了原有的7个旅游业CO2排放强度弱显著省区以外,中部地区的江西和西部地区的贵州也进入弱显著区行列,这一扩展态势值得肯定;相比于上一研究阶段,属于旅游业CO2排放强度强显著区的省区数量又增加了1个,即河南,该省在本研究初期就属于旅游业CO2排放强度强显著区,而后几个阶段在一般显著区和较强显著区之间徘徊,最后又重新转变为旅游业CO2排放强度强显著区类型。

纵观上述4个阶段,我国旅游业CO2排放强度强显著区和较强显著区的空间分布由西北地区逐渐向中部、东北地区以及西南地区扩散。在整个研究期内,属于旅游业CO2排放强度弱显著区的省区大多位于东部地区,研究期末才出现了向中西部地区扩展之势,显示了近年来东部沿海地区旅游业节能减排的成效。与此同时,东部地区的河北,中部地区的河南、湖南,西部地区的广西、甘肃和新疆等则频繁出现在旅游业CO2排放强度强显著区行列,这些强显著区类型省区应是我国旅游业未来实施节能减排的重点。

3 结论与政策含义

本文采用“自下而上”法估算了1993-2012年中国各省旅游业CO2排放量,在此基础上分析了各区域CO2排放的总体特征,利用Theft指数法衡量中国旅游业CO2排放强度的地带间差异,并运用AreView制图软件对4个阶段中国旅游业CO2排放强度的省际差异进行直观图示,为制定差异化的区域碳减排政策提供了参考依据。主要研究结论与启示如下:

(1)1993-2012年,全国及三大地带旅游业CO2排放增量显著。其中,全国及东、中、西部三大地带CO2排放量年均增长率分别为7.895%、7.042%、9.485%和7.943%。同时,全国及三大地带旅游业CO2排放强度显著减小,全国及东、中、西三大地带CO2排放强度减小幅度分别高达93.003%、90.508%、98.173%和97.080%,说明近年来我国旅游业C02减排工作整体上收效明显。此外,旅游经济较为发达的东部地区CO2排放量高于中部和西部地区,但其CO2排放强度却远低于中、西部地区,说明中、西部地区在提高旅游业能源利用效率等方面还任重道远。

(2)中国旅游业CO2排放强度的区域总体差异、区域间差异和区域内差异整体上呈逐渐缩小的态势,且区域间差异的缩小幅度大于区域内差异的缩小幅度;旅游业CO2排放强度的区域间差异对区域总体差异的贡献率为94%-98%,区域内差异对区域总体差异贡献率仅为2%-6%,表明区域间差异占主导地位,且旅游业CO2排放强度区域间差异对区域总体差异的贡献率与区域内差异对区域总体差异的贡献率之间的差距有逐步扩大的趋势,说明目前中国三大地带间旅游业CO2排放极不平衡,区域间差异是未来调控的重点。

(3)深入了解中国旅游业CO2排放强度的省际差异格局,是制定更具针对性且差异化碳减排政策的微观基础。中国旅游业CO2排放强度省际差异明显。本研究期内的20年间,属于旅游业CO2排放强度弱显著区的省区基本位于东部沿海地区,研究期末才开始扩展到中西部地区的少数几个省份;旅游业CO2排放强度强显著区和较强显著区自西北逐步向西南和东北地区扩散;河北、河南、湖南、广西、甘肃和新疆等省区频繁出现在旅游业CO2排放强度强显著区行列,因而有必要着重加强上述省区的CO2减排工作。

(4)实证结果表明,中国旅游业CO2排放强度存在显著的区域差异。旅游业CO2排放强度相对较低的东部地区在保持相对合理发展速度的同时,可以通过技术改进、调整产业结构和能源消费结构来提高能源利用率,进一步降低旅游业CO2排放强度,为排放强度相对较高的中、西部地区提供技术和经验借鉴,并带动中、西部地区旅游业的节能减排。中、西部地区则应积极加强与东部地区的合作与交流,引进先进低碳技术和经验,不断提高能源使用率、降低CO2排放强度,通过自身发展逐步缩小与东部地区C排放强度的差异。

(编辑:田红)