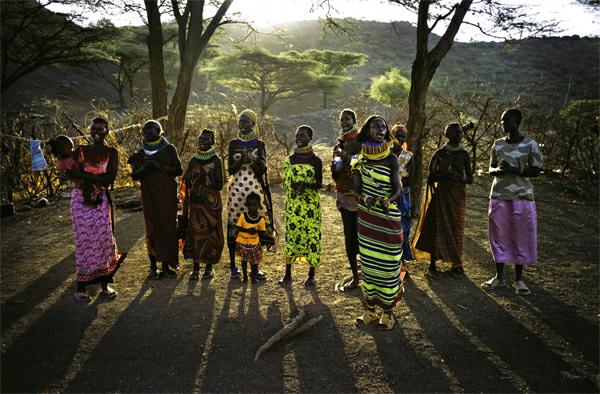

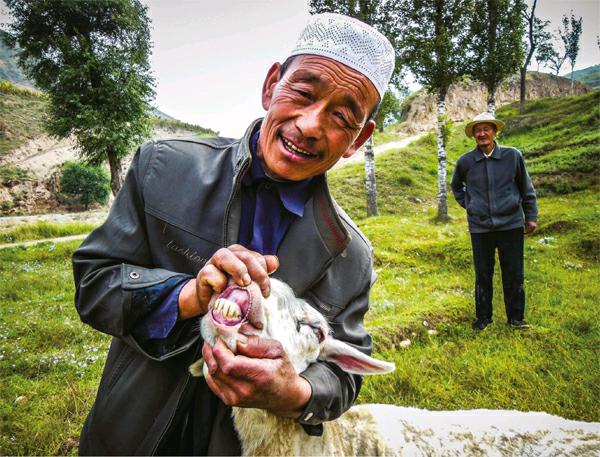

“无穷世界”乐施会成立四十周年图片展

2016-11-14宣宏宇

宣宏宇

把镜头对准贫困农民、少数民族、妇女和儿童、城市流动人口等弱势群体,记录他们共创“无穷世界”的精彩瞬间。一直致力于消除贫穷的乐施会深知影像语言力量的重要性,他们除了实际地协助贫穷人改善生活及持续发展,积极回应人道危机,提供救援,并协助恢复生计之外,还用纪实影像传播“构筑‘无穷世界”的主张。

“乐施会成立四十周年纪念图片展”的作品中大多有着含蓄的影像语言。在这里,弱势群体不是被拯救者,而是始终与贫困和不公抗争,追求希望的全人类中的一分子。

一个没有贫穷和不公的世界,每个人都能享有美好生活,是乐施会“互相尊重、互相关怀”原则的体现。乐施会认为,贫穷源于不公正和结构性原因。为解决贫穷问题,乐施会运用全面、实用、创新和可持续的手法开展倡导、研究、教育、发展和人道。

关于人性,历来有着不同的看法,有称其善者如《三字经》开篇之所言;有言其恶者如荀子;还有辩其亦善亦恶或无善无恶者如杨雄(西汉)与告子。尽管众说纷纭,但毋庸置疑的是,人之为人乃是超越兽性的结果;就势而言,无论人性源起如何,其归宿终究是向善的,否则人类就不会写就一部与恶抗争的文明史。在席勒(Johann Schiller)那里,这种善恶之间的对峙被称为“形式冲动”和“理性冲动”的较量,在他看来,人不断克服前者以走向后者的过程中,审美教育担当了至关重要的角色。

对照人类社会的历史,可以说席勒之言不无道理。在现实的社会生活中,无论哪一个阶段,善常常是隐而不显的,它所标示着的那些人类有别于禽兽的精神范畴,如爱、同情以及对和谐的追求,更多地寄寓于艺术作品之中,经由直指内心的动人形式传递着共同的美好理想,让同时代的人相互勉励,让后辈继往开来……

作为一种可以即时记录客观事物的影像媒介,摄影术的出现产生了一种触动社会即时反应的语言力量。80年前,兰格(Dorothea Lange)在美国加州一个尘土飞扬的豌豆采摘营地拍下了一张题为《流离失所的母亲》(Migrant Mother)的照片,作为大萧条时期困难生活的一个特写,这张照片的传播影响了美国农业政策的修定,其结果惠及农民、农场主和农业生产。当然,兰格当时拍摄的照片远不只一张,同时也还有其他的一些摄影师在从事着类似的工作,或许最终推动政府改进的是一整套更为系统的数据资料,但若非这张照片引发了广泛的社会关注,结果则很可能会完全不同。这是一张特写的人像摄影作品,其中没有衰败时代的大景象,但母亲眼中的绝望与麻木、孩子们埋下的头深深地刺痛了每个观者的心,影像如此之真,以至于愿望中的美好毁灭殆尽,而在残酷现实中隐匿了的善却因此而得以现身,并随着影像的飞速传播付诸行动。

57年后,一位叫卡特(Kevin Carter)的南非摄影师以更残酷的影像语言激起了世界范围内对人性的反思。他这幅令人心碎的著名作品——《饥饿的苏丹》(The Starving of Sudan)——除了让世界关注并援助处于战乱中的苏丹难民之外,还引发了摄影的伦理反思:“你看这自私的、不关心民众的媒体和记者,踩在小女孩的尸体上得了普利策奖。”(佛罗里达一个记者的专栏文章)尽管这一论断过于极端,但却呈现出影像语言更深层的力量,就人性的沉思来说,它不仅提供外向的启示,而且也因拍摄者置身其中而激励自我指涉的反思。

同西方人的直白相比,那幅已经成为希望工程标志的“大眼睛”(《我要上学》/谢海龙)以中国文化的含蓄方式提醒我们对人性的另一种沉思。这是一张讲述沉重话题的照片,但在它那戏剧性的光影间,撼动观众的不是悲苦,而是困境中的希冀,一种尽管还十分弱小但却充满尊严的力量,一如人之为人的那种原初力量。

乐施会这组充满阳光的照片,没有呈现艰难的一面,但通过许多细节暗示出“灭贫”仍是未尽的事业。或许悲苦的图像更能激起人性之善的暴发,但常态化的善念、善举、善行才是消除恶的根本之道,也更加难能可贵。