肝移植术后残留脾肾分流的逆行介入封堵治疗

2016-11-12王浩陈光高海军伊正甲温连芳王鹏辉杨颐馨张莉天津市第一中心医院放射科天津300192

王浩,陈光,高海军,伊正甲,温连芳,王鹏辉,杨颐馨,张莉(天津市第一中心医院放射科,天津 300192)

肝移植已经成为目前治疗终末期肝脏疾病的唯一有效的手段,为终末期肝病患者带来了福音,肝移植术后门静脉血流不足的危害性较大,甚至可以导致移植肝功能丧失和患者死亡。导致门静脉血流量不足的原因主要是门静脉狭窄,我们临床观察发现肝移植术后残留脾肾分流也可以导致门静脉血流不足[1]。本研究通过对肝移植术后3例肝移植术后残留脾肾分流患者的临床资料进行回顾性分析,就经静脉逆向介入治疗在肝移植术后残留脾肾分流治疗中的应用进行初步探讨,现将研究内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料:回顾性分析2015年8月—2016年2月于天津市第一中心医院进行肝脏移植术后发生残留脾肾分流的3例患者的临床资料,3例患者均为男性,全部接受全肝移植; 年龄为45~56岁,中位年龄为49.5岁;根据介入手术的先后顺序将这3位患者分别定义病例1、病例2、病例3。3例患者主要表现为肝功能异常,超声结果提示门静脉血流不足,增强CT显示存在脾肾分流,病例1合并门静脉吻合口狭窄,病例3肝内外门静脉纤细。

1.2 介入治疗方法:所有患者均首先行经皮经肝穿刺门静脉造影,经右侧腋中线入路,于透视下以21G穿刺针经皮、经肝穿刺肝内门静脉系统;穿刺成功后,首先以0.018 in(1 in=2.54 cm)导丝送入门静脉主干,然后以扩张鞘交换0.035 in导丝,并沿导丝将5 F血管鞘置入门静脉;将导管送入肠系膜上静脉或脾静脉行门静脉造影,观察是否存在狭窄并测量狭窄段长度、狭窄段供体侧正常门静脉主干直径及肝内门静脉、门静脉主干、肠系膜上静脉及脾静脉,并观察脾肾分流走行及肾静脉端开口位置;若门静脉吻合口存在狭窄,选择合适的球囊导管和内支架(球囊及支架直径≥邻近肝外正常门静脉主干直径10%~15%,支架长度应超过狭窄段),对狭窄段血管行血管成形术治疗。再次造影复查并测定压力,若分流量仍然影响门静脉灌注,则穿刺右侧股静脉,以Cobra导管插管至左侧肾静脉,并以导丝导引进入脾肾分流道远端造影,选择合适放置封堵器的位置,并测量该处分流道直径,封堵器的直径应大于该处分流道直径的20%~30%,以防止封堵器移位,以房间隔封堵器(先健公司)封堵脾肾分流静脉远端。最后将导管置于门静脉主干造影并测压。其中病例1是本研究施行的第一例脾肾分流道封堵术,在以房间隔封堵器封堵脾肾分流道之前以球囊堵塞左肾静脉并行门静脉造影,确认封堵有效后再行分流道封堵。病例3由于术前门静脉纤细,在行间接门静脉造影之后再行门静脉穿刺。

1.3 门静脉狭窄诊断标准:血管造影显示门静脉狭窄程度>50%和/或存在明显曲张侧支静脉,狭窄段两端压力梯度>5 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),判定为门静脉狭窄[2]。

1.4 治疗效果评价:脾肾分流道血流消失,肝内门静脉显影良好,肝内门静脉、脾静脉及肠系膜上静脉无压力梯度判定为治疗成功。术后门静脉血流量较术前增加且肝功能指标明显改善判定为临床有效。介入治疗后残存狭窄程度≤30%,狭窄段两端压力梯度≤5 mmHg时,判定为门静脉狭窄治疗成功。

1.5 观察内容:所有患者均随访至2016年2月,随访时间为3~6个月。患者出院后,前3个月每个月复查1次超声多普勒, 此后每3个月复查1次,出院6个月后每6个月复查1次,必要时行腹部增强CT检查。对患者的临床资料、影像随访资料、介入治疗的并发症和患者预后等情况进行观察。

2 结 果

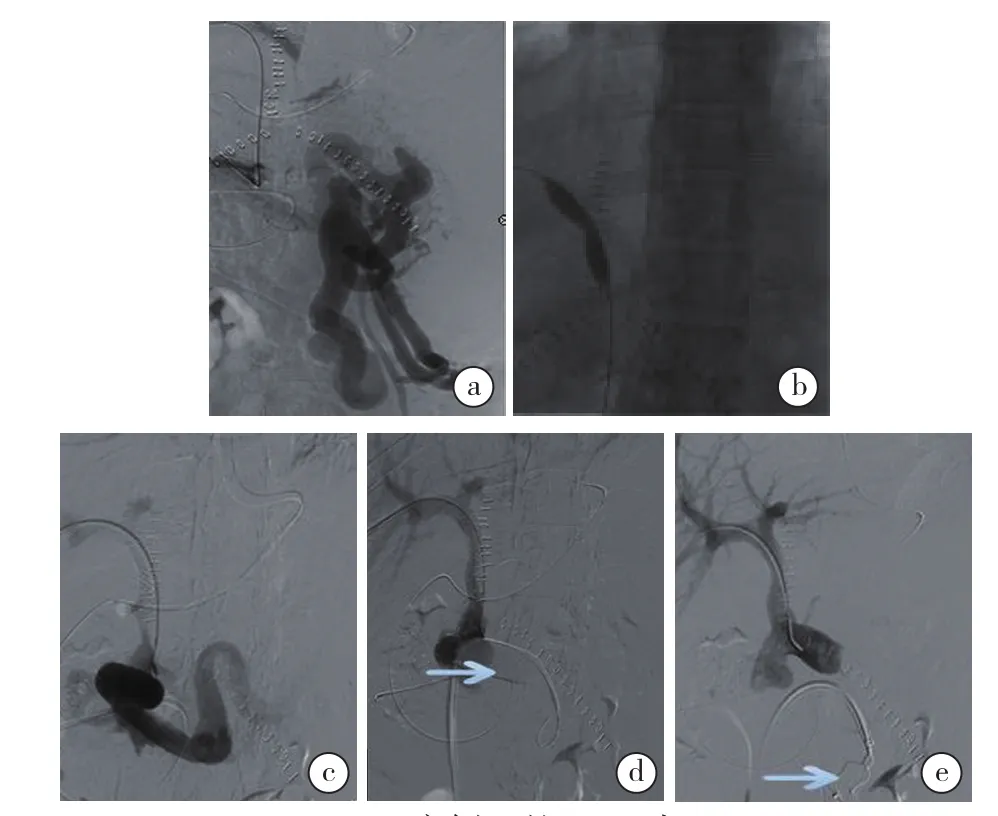

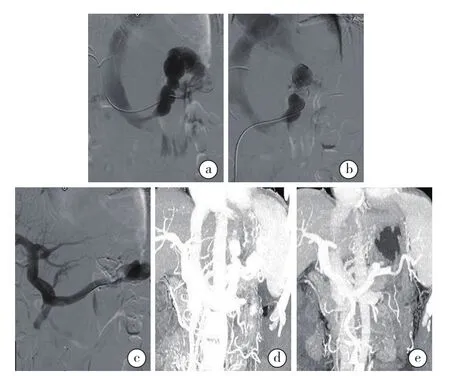

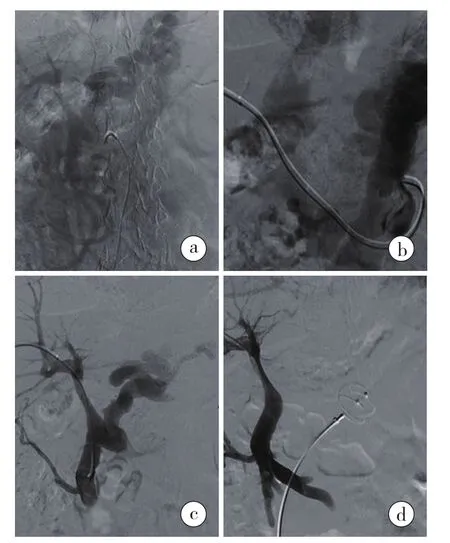

这3例患者经静脉逆向封堵脾肾分流道治疗的技术成功率为100%。所有患者均使用一个封堵器,使用的封堵器规格分别为20 mm、25 mm和30 mm,病例1、病例2、病例3的术前术后CT以及术中数字减影血管造影(DSA)表现分别如图1、图2、图3所示。本组患者未出现其他与门静脉穿刺及经静脉逆向封堵脾肾分流道相关的并发症。随访期间,病例1的门静脉血流速度由术前的21 cm/s增加到术后1个月时的47.1 cm/s;病例3的门静脉血流由术前的小于10 cm/s增加到术后1个月时的31 cm/s,并且门静脉直径由术前的小于0.8 cm增加到术后1个月时的1.1 cm,病例2虽然发生移植物失功,但门静脉流速仍然由术前的21.4 cm/s增加到术后1个月的47.7 cm/s。病例1和病例3的肝功能由术前的15分和13分降低到术后1个月的8分和9分(Child-Pugh评分)。病例2由于胆道并发症引发移植无失功,不对其肝功能进行分析。术后1周内病例2和病例3出现一过性腹腔积液。

图1 病例1的DSA表现

图2 病例2的 DSA表现及术前术后CT

图3 病例3的 DSA表现

3 讨 论

终末期肝硬化是肝移植的最佳适应证,肝硬化后由于门静脉高压的原因,食管胃底的曲张静脉往往会汇入左肾静脉形成门-腔分流道,肝移植术技术要求高,难度大和和手术风险大,很多患者都有手术史,且脾肾分流静脉管壁薄、管腔大、位置深、血流量大,肝移植术中处理脾肾分流静脉风险较大。因此肝移植术后个别患者仍可能残留脾肾分流。肝移植术后发生门静脉吻合口狭窄合并脾肾分流则门静脉血流会更受影响。病例1为一例二次肝移植术残留脾肾分流道且合并门静脉吻合口狭窄的病例。

肝移植术后门静脉血流不足的首要原因是门静脉狭窄,而残留脾肾分流容易被临床忽视,其早期可无明显临床症状,其后出现肝功能异常,诊断有赖于影像诊断。3例患者均表现为肝功能异常,均有低白蛋白血症,且超声提示门静脉血流不足,结合增强CT考虑为脾肾分流导致门静脉血流不足引起的。经静脉逆向封堵是治疗肝硬化导致的食管胃底-肾静脉分流静脉的有效方法[3-9],包括以球囊逆向封堵脾肾分流道远端后以硬化剂栓塞分流道和以封堵器逆向封堵脾肾分流道远端两种方法。肝移植术后残留脾肾分流的病理基础仍然是肝移植术前肝硬化导致的门静脉高压,通过相关文献的复习,在门静脉穿刺造影并处理门静脉狭窄之后,通过右侧股静脉逆向放置封堵器封堵脾肾分流道[10-12]。以封堵器经静脉逆向封堵脾肾分流道,具有以下优点:① 有文献报道,以球囊逆向封堵脾肾分流道远端后以硬化剂进行栓塞,由于可能会导致肾小管功能紊乱甚至会导致急性肾功能衰竭,即使使用结合珠蛋白,仍然有15%的患者会出现血红蛋白尿[6-9],使用封堵器封堵脾肾分流道便不会引起因使用硬化剂致血红蛋白释放导致肾功能异常;② 往往有多条起自脾静脉的曲张静脉共同汇入脾肾分流道,经皮经肝穿刺同时封堵多条曲张静脉难度相对比较大;③ 肝脏是一个实质性器官,血供丰富,封堵器的推送器较为粗大,并且这了类患者由于门静血流不足,凝血往往异常,经皮经肝治疗后肝脏的出血风险较大,而经股静脉穿刺点压迫止血则较为容易;④ 脾肾分流静脉通常很迂曲,并且分流静脉管壁很薄,将粗大的推送器送入分流静脉难度大,并且有出血风险,分流静脉一旦破裂,对于外科手术和介入止血来说都很棘手,经股静脉-左肾静脉-脾肾分流静脉远端的路径相对比较顺畅,降低了手术的难度和风险,本研究中施行的3例患者均技术上成功并且没有相关并发症发生。

在分流静脉封堵之后,患者的门静脉压力会有不同程度的增加,但病例1的门静脉压力由于门静脉吻合口恢复通畅门静脉主干的压力反而较术前低,病例2和病例3由于门静脉吻合口没有狭窄,脾肾分流之后患者的门静脉压力较封堵之前明显增加,这也就不难解释病例2和病例3在术后1周内为什么出现一过性腹腔积液。

该3例患者门静脉血流在门静脉恢复通畅和脾肾分流道封堵后明显改善,超声检查显示门静脉的血流较封堵前明显增加,并且病例3的门静脉直径由术前的小于0.8 cm增加到术后1个月时的1.1 cm,肝功能较术前也有明显改善,病例1和病例3的肝功能由术前的15分和13分恢复到术后1个月的8分和9分(Child-Pugh评分),该3例患者的脾肾分流道封堵从来说技术上是成功的,从临床上讲是有效的。

病例1合并门静脉吻合口狭窄,门静脉介入治疗技术早已广泛应用于肝硬化及晚期肝癌合并门静脉病变的患者,Raby等[13]于1991年首先报道了将球囊扩张成形术用于治疗肝移植术后门静脉狭窄,此后经皮肝穿刺门静脉扩张成形术逐渐被广泛应用,目前已经成为门静脉吻合口狭窄首选的治疗手段[14],本中心有大量的门静脉介入病例,积累的丰富的经验,针对肝移植术后门静脉吻合口狭窄的患者,我们建议支架选择应尽可能短,一方面避免过多覆盖门静脉主干,以免对再次肝移植手术造成困难,另一方面由于发生门静脉吻合口狭窄后受体侧门静脉往往会扩张,若支架过长则会导致部分支架“漂浮”在受体侧门静脉腔内,容易导致门静脉血栓形成;对于自膨式支架和球囊扩张式支架的选择,笔者建议使用球囊扩张式支架[15]。

关于脾肾分流道封堵的时机选择,关键在于是否造成了肝功能的损伤,对于已经出现临床症状的患者,须马上进行治疗干预。如果同时存在门静脉吻合口狭窄,我们建议在处理完门静脉狭窄后再封堵脾肾分流道。

虽然我们对该3例患者的介入治疗技术上成功率为100%,临床有确切疗效, 但是毕竟病例比较少,随访时间比较短,因此经静脉逆向封堵肝移植术后残留脾肾分流静脉的临床疗效还需要进一步研究。