筚路蓝缕:从山地城市到生态城市*——黄光宇先生学术思想发展追忆

2016-11-12杨柳

杨 柳

筚路蓝缕:从山地城市到生态城市*——黄光宇先生学术思想发展追忆

杨 柳

本文以时间和学术思想的关联演变为主脉络,梳理了黄光宇先生在山地城市学和生态城市理论方法建构方面的标志性思想节点、代表作品和重要文章,从山地认知的自发启蒙到山地意识的自觉萌芽、觉醒、升华,直至系统构建山地、生态学术体系,勾勒出黄先生一生的思想认知过程和学术发展道路。并以山水深情为辅线,探秘影响先生学术方向的文化基因,揭示传统山水文化和天人合一的中国智慧对先生学术思想升华的重要影响。

山地城市;生态城市;天人合一;山水文化;学术思想

杨柳. 筚路蓝缕:从山地城市到生态城市——黄光宇先生学术思想发展追忆[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(05): 1-5.

岁月,静静无声,悄悄地,导师黄光宇先生离开我们已经十周年了,仿佛渐渐习惯了先生的远去,不知不觉间,梦里已有多年未见先生的身影,只在每年清明都要去到先生的墓地,怀想曾经的时光,在袅袅升腾的香烟中,追忆起先生的音容和教诲。

师从黄光宇先生15载,自认为对先生已是非常熟悉与了解,在先生逝世2周年时,曾写下一篇回忆师生情谊的纪念文章。2013年初根据学院安排,编撰《黄光宇教授学术思想集》,在整理先生遗作过程中,一本本书著、一篇篇论文、一页页手稿被重新整理、阅读,特别是那些未见诸媒体的随笔、札记和信件,将黄先生学术思想发展的脉络串联起来,学术研究中的黄光宇先生的全新形象,逐渐浮现在我们面前。10年再回首,让整理编撰的同门弟子们无不感慨万千,不禁为先生一生的勤勉执着深深打动,为先生高屋建瓴的宏大格局而深深叹服。

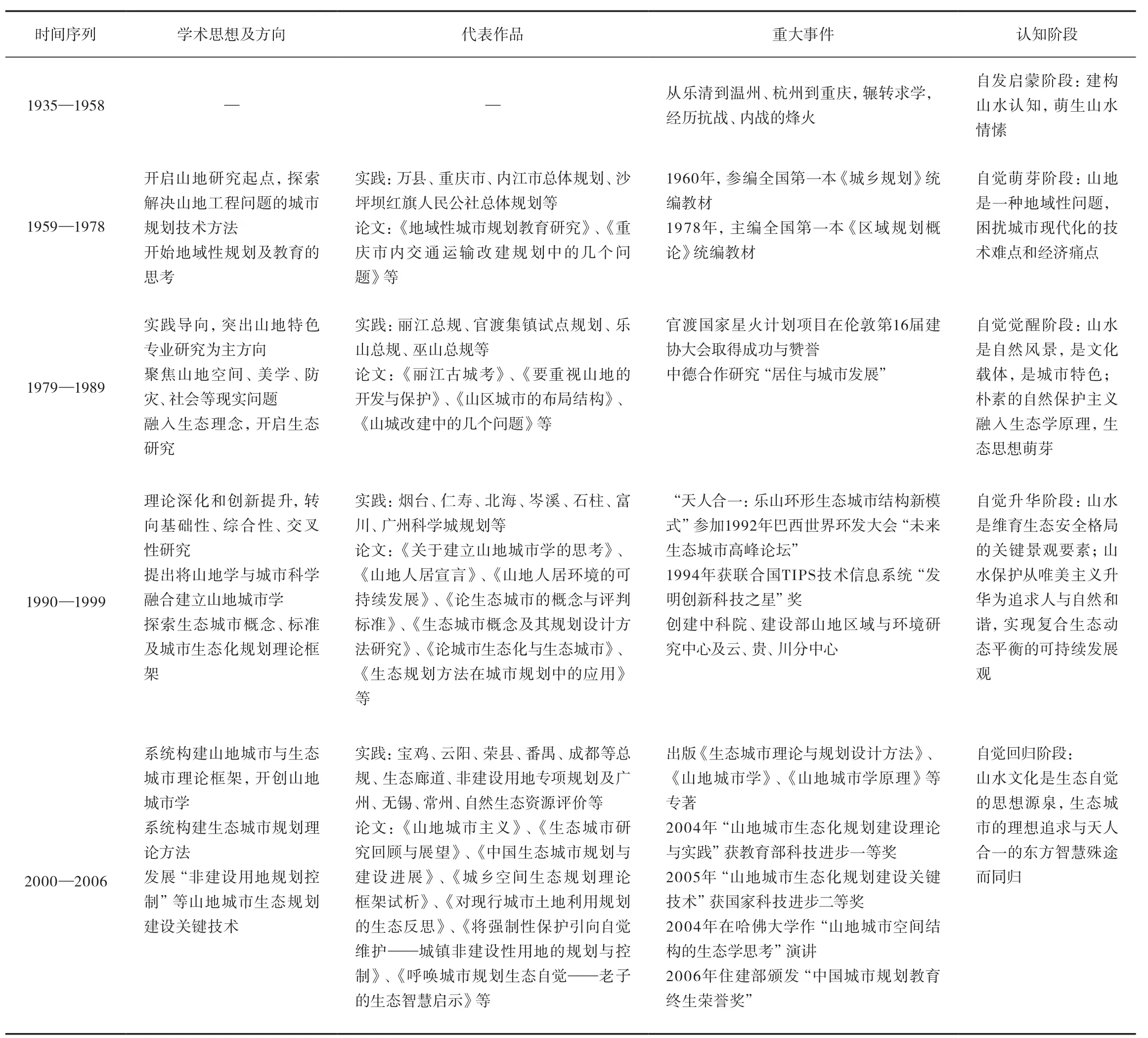

作为山地城市学的奠基人、生态城市理论与规划设计的开拓者和地域性城市规划专业教育的倡导者[1],先生的学术成就和思想贡献,已有很多文章论述,这里想从先生学术思想发展脉络的角度写下一些文字,追忆先生的学术道路,为后辈们继承和发扬先生学术精神,汲取宝贵的思想经验提供借鉴(表1)。

1 从少年到青年,辗转山水之间,孕育了一生的山水深情

黄先生出生于雁荡山脚,少年时从温州乐清的芙蓉山区到中学时的温州白鹤寺、松台山,杭州五云山云栖寺,再到大学时的山城重庆,早年一直辗转于山水之间。从温润秀美的江浙山水到雄峻壮美的西南山地,山水,既是他少年时躲避战火的庇护所,也是他青年求学时的桃花源;山水的勃勃生机,不仅带给先生美的感受,也带来自由呼吸的空气,健康快乐的心境,同时也是激发灵感、启迪心灵的鸡汤,“文章雅得江山助”,千姿百态的山水给他的青少年时代留下了深刻的烙印,萌生出深深的山水情怀,从此与山地一生结缘。

山水,建构了先生最初的环境认知,也培育了他鲜明的环境价值观,珍爱山水,保护好大好河山的意识和使命感就这样悄悄种下了。青少年时期的山水影响在先生的访谈、演讲中多有提及,而且越是晚年,这种山水深情的表达越是强烈,这也是多年以后先生反观内心,深深体悟到的山水情愫吧!

整理文献时读到这些,不禁使我想起先生当年每到一地,都要带领我们去登高望远,此刻想来,不言自明,可以说这是先生山地、生态意识萌芽的启蒙阶段。

2 重庆,开启山地研究的起点

1959年,先生在重庆建筑工程学院留校任教,正值3年自然灾害开始时期,百废待兴,物资极度匮乏,国家提出“调整、巩固、充实、提高”,城市规划与设计领域“反四过”,批判奢侈浪费之风,学校里除办公楼、一教学楼外,多是草棚食堂、竹绑大礼堂等简陋建筑,老师学生们更是自己动手建起一座简易楼房——4教楼。

重庆是一座典型的山地城市,城是一座山,山是一座城,复杂的地形条件对建筑与城市规划带来很多限制和特殊要求,也造就了独特的建筑特色和城市风貌。在这里,黄先生开启了他一生从事山地研究的起点,这一时期,为了适应经济建设需求,响应“住宅上山”,将因地制宜、依山就势、因陋就简作为节约投资,减少浪费的主要手段。

20世纪50—60年代,先生先后参与或主持了万县、重庆、内江总体规划、沙坪坝红旗人民公社总体规划、缙云山风景区总体规划及万县民族路街坊维修改善规划等编制任务。他在实践中充分感受到山地带给规划建设的复杂性和技术难度。由于复杂的地形,重庆总规不得不采取大分散、小集中的原则,以多中心、组团式的空间结构布局以适应山地地形,至今仍然是重庆城市的布局思路。这一原则在内江总规中也得到体现,并结合川中浅丘特点调整为集中与分散相结合的组团结构。

这一时期是开启先生思考山地与城市关系的自觉萌芽阶段,山地被视为现代化的制约因素,规划更多的考虑如何从技术上克服山地带来的阻隔,减少投入等。此时的先生,以初生牛犊的勇气,在20世纪60年代初就提出重庆交通改善要开辟环线,发展立体交通,畅想了地铁、直升飞机、缆车、索道等方式,提出大搞水、陆、空、地面、地下联运,要以现代化的交通建设来改变山城爬坡渡江不便的现状[2]。1961年先生参与了清华、同济、南工、重庆建工四校联合编写的全国第一本《城乡规划原理》编写工作,成为他这一时期的代表性成果。遗憾的是文革时期建筑系被撤销,专业停办,刚刚起步的研究被生生打断。

3 20世纪80年代,实践导向,突出山地研究方向,率先引入生态理念

20世纪80年代,国家进入以经济建设为中心的改革开放时期,城市规划迎来了久违的春天,规划任务急剧增加,学术研究空前活跃,探索中国特色社会主义道路成为那个时代思想解放的旗帜。黄先生积极投身其中,先后完成了重庆、丽江、乐山、巫山、三亚、株洲等具有代表性的10余项规划项目。

1983年的丽江总体规划,先生为丽江独特秀丽的自然风光和多姿多彩的民族文化所倾倒,为古城选址布局与山水自然的高度统一所叹服,为天人合一的古代智慧所感动,提出“旧城保护与新区发展相分离”,“保护自然山水体系”,打开暗沟“恢复流水穿城”的活水体系[3],并写下上下两篇《丽江古城考》。可以说,丽江触动了他内心深处的山水情愫和对传统文化的认同,萌生了朴素的自然保护思想:山水作为民族文化的载体和城市风景资源,理应得到珍惜与呵护。

1985—1986年的国家星火计划:官渡山区集镇综合示范试点规划设计是先生代表性成果之一。在相对高差近百米,3条冲沟分割场地的大巴山深处,破碎复杂的地形和山区落后的经济条件带来极大挑战,低成本建设要求迫使先生另辟蹊径,巧妙地采用“之”字形道路骨架适应复杂地形,并从节能节地、节材环保、墙体改革及自建公建、自建互助、技术下乡、施工管理等各种层面探讨了经济技术和管理的可操作性,触及到荒地退化、灾害防治等生态问题,显示了“中国的特色”规划的成功,鼓舞了先生从山地建设技术问题开始关注山地城镇生态问题和社会问题的转向。

1987年的乐山总体规划是先生引以为傲的毕生经典,中德合作,吸纳了生态学理论,结合乐山特有的山水特征,一反中心聚集的传统模式,创造性提出以山林绿地为中心的“绿心环形生态型城市”结构模型,保护3岛(凌云、乌尤、马鞍山)一洲(凤洲坝),形成“绿心—城市环—江河环—山林环”的区域大环境圈总体构思。绿心环形结构的提出将先生的山地城市空间结构模式研究推到一个新的高度,由于生态学原理的引入,使得对山水价值的认识“从单纯地增加绿色空间,追求优美的自然环境转变为追求人与自然相和谐,社会、经济、自然持续发展为价值取向。”[4]这是一次思想认识上的飞跃,为日后先生的生态城市理论研究奠定了实践基础和思想准备。

表1 黄光宇先生学术思想发展一览表Tab.1 a list of academic thoughts development of Professor Huang Guangyu

在一系列山地城市规划实践中,先生深深地感到从计划经济时代延续下来的苏联模式和以平原城市为基础的各种规范、标准不能适应山地城市的实际需求,对脆弱的山地生态造成建设性的破坏,甚至引发严重的地质灾害和生态灾难,山地城市应该寻找符合自身特色的规划道路。1985年,先生富有远见地提出了我校的城规专业应立足西南山地特点,突出山地城市规划研究的主方向[5]。

这一阶段可以说是他山水自觉的觉醒时期。在实践中发现问题、研究问题并解决问题是这个阶段学术思想的特点,“向实践学习,不断更新观念,与时俱进,有所发现,有所创新”[3]2。黄先生以解决实践需求为导向,聚焦山地城市空间布局、美学、防灾、社会文化结构、低成本建设、历史文化保护等现实问题,深刻地认识到城市规划理论和技术手段在山地领域的薄弱与匮乏,开始高声疾呼要重视山地的研究。这种关切和对理论方法的探寻在他的《要重视山地开发,保护山地生态》(1989)、《山区城市的布局结构》(1983)、《山城改建中的几个问题》(1984)及《山区城镇体系空间结构研究在乐山市域规划中的应用》(1989)等文章中可见一斑。

4 20世纪90年代,理论提升,探索生态城市理论与山地城市生态化建设

进入20世纪90年代,经济全球化和城市化进程加速,大规模的城市开发与建设轰轰烈烈地席卷东部沿海地区,充斥着开发的冲动。高速发展的背后是大规模的推山填水,侵湖占绿,简单粗暴地推平搞开发区的片面照搬平原城镇做法,“造成了山地民俗文化、生物多样化和山地住区建筑风格等多方面的巨大损失”,任其发展下去,“不仅会酿成山地人居环境的不可持续性,而且还会导致山地文化遗产的急剧损失殆尽,以及山区各民族人民生活环境质量的恶化”[6],令先生痛心疾首,他深深地感到“城市规划远非只是工程技术和建筑艺术的问题,而是一项政策性、地方性、综合性极强的工作”,“促使自己自觉地向地理学、社会学、经济学、生态学等相关学科学习”[3]2。只有增强山地城镇规划建设的科学性,才能“减少山地开发建设中的盲目性与破坏性”[7]。

从20世纪90年代初开始,先生开始转向基础性、综合性、交叉性研究,开始思考更为宏观、根本性的问题,他将城市科学与山地学相融合,提出了《关于建立山地城市学的思考》(1992),指出山地城市学包括3大类:基础学科、技术基础学科和专业技术学科,系统性构建起山地城市学的理论框架。1997年,先生在山地人居环境可持续发展国际会议上发表了《山地人居宣言》,宣示了山地城市及人居研究的地位与意义,并建立起中科院、建设部山地城镇与区域环境研究中心,来推进山地学与城市科学的交叉研究,此后又建立了云、贵、川分中心。黄先生还构想筹建陕西、大连等分中心,要把山地研究从川渝地区推向全国不同类型的山地区域。

生态学是先生最早在山地城市学研究中基于山地生态极度脆弱与高度复杂的特殊性而引入的基础性研究。2 0世纪7 0年代随着联合国教科文组织(UNESCO)开展的人与生物圈计划(MAB)在全世界的推进,生态学开始走出纯自然主义倾向,“从一门不食人间烟火、只会说No和批判的学科”转向解决社会所面临的生态与环境问题[8]。黄光宇先生敏锐地把握到生态学是解决山地城市学中生态问题科学性的法宝,是从科学原理上揭示山地保护刚性价值的利器。

在与李文华、王如松等生态专家紧密合作的过程中,先生高瞻远瞩地认识到生态问题不仅存在于山地城市,其他城市同样面临资源环境的挑战,随着城市化的高速发展和城市规模的不断扩大,这一问题将逐渐成为未来城市可持续发展的核心矛盾,从而发展出他新的主导研究方向:生态城市。

20世纪90年代是各种城市概念层出不穷的时代,先生始终坚持生态城市的提出是基于人类生态文明的觉醒和对工业文明的反思。他在《田园城市·绿心城市·生态城市》(1989)中初步阐释了生态城市的思想源流,在《论生态城市的概念与评判标准》(1992)、《生态城市概念及其规划设计方法研究》(1997)及《论城市生态化与生态城市》(1997)中辨析了生态城市与自然保护主义的“绿色城市”、“园林城市”、“森林城市”在价值取向和认识层面上的不同,提出生态城市是建立在城市发展与自然演进动态平衡基础上的理想模式,价值取向是实现人与自然的和谐,它包括:“社会生态化、经济生态化和自然生态化,社会—经济—自然复合生态化”,把对生态的认识从自然生态延伸到社会、经济生态,从而将生态城市的认识提高到复合生态的层面。

在乐山绿心环形城市布局结构的基础上,先生展开以生态原理为导向的模式研究。“天人合一:乐山环形生态城市结构新模式”参加了1992年巴西世界环发大会的“未来生态城市高峰论坛”,1994年绿心城市模式获联合国TIPS技术信息系统“发明创新科技之星”奖等多项荣誉,并列入大学教材,被全国大中城市纷纷效仿,目前明确提出要建设绿心城市或城市绿心的就有:浙江绍兴、温州、台州、富阳,福建莆田、龙岩,山西晋城、广东顺德、江西赣州、四川南充、山东烟台以及长株潭城镇群等,其影响十分深远。

这一时期是先生山水认知的自觉升华阶段,学术研究两翼齐飞,主要聚焦于山地城市与生态城市规划设计理论化创新和提升,并尝试着将这些成果运用到实践之中。乐山、烟台、仁寿、北海、岑溪、石柱规划及重庆江北城、上海住宅区设计、海口府城样板小区等国际国内竞赛反映了他对山地城市、生态城市空间模式和文化融入的探讨;富川、广州科学城则体现了他借鉴麦克哈格的千层饼叠加方式,力图从技术上对山地、生态进行定量分析的努力和尝试。

5 2000年后,系统构建,开创山地城市学和生态城市理论方法

随着3S技术的广泛应用,先生从概念、原理引入,定性分析开始走向以3S技术为基础的定量分析,首先运用在城市自然生态资源的评价方面,从分析自然资源的生态潜力和城市发展可能面临的制约因素入手,探寻城市必须加以关注的关键格局和敏感区域,作为城市空间布局和自然保护的依据,在广州、无锡、常州等自然生态资源评价及城市对策研究中取得了成功并产生很好的效果,使先生更加深刻地认识到城市建设空间应按照生态学中的适应原则进行布局。

针对城市建设中愈演愈烈的蔓延、侵蚀和挤占现象,先生创造性提出了非建设用地保护思想,以非建设用地反控建设用地,创立了基于土地资源与环境保护的城市非建设用地规划控制技术,将之运用到无锡、广州、成都等城市的生态廊道及非建设用地专项规划中[9]。发表了《将强制性保护引向自觉维护——城镇非建设性用地的规划与控制》的文章,相比同时期有一定相似性的“反规划”概念,非建设用地规划思想在业界更加得到认同并具有显著的可操作性。

这是先生厚积薄发,系统性理论建树的收获时期。他在进一步梳理、总结前期成果和最新态势的基础上,写下了《山地城市主义》(2005)、《生态城市研究回顾与展望》(2004)、《中国生态城市规划与建设进展》(2001)等旗帜性文章,并在《城乡空间生态规划理论框架试析》(2002)、《对现行城市土地利用规划的生态反思》(2003)、《城市建设中的生态化策略》(2003)等文章中继续深化了生态规划理论构建和技术方法探讨。同时在山地与生态交叉研究方面,进行了《山地城市空间结构的生态学思考》(2004)、《山地资源型城市的生态环境空间控制初探》(2006)等探索[10]。

2002—2006年,先生先后出版了《生态城市理论与规划设计方法》、《山地城市学》、《山地城市学原理》等专著,奠定了山地城市学和生态城市规划设计的理论基石。2004年他主持的“山地城市生态化规划建设理论与实践”获教育部科技进步一等奖;2005年“山地城市生态化规划建设关键技术”获国家科技进步二等奖。这是他一生硕果累累的收获时节,但多年的积劳成疾,使先生于2006年突然撒手西去,壮志未酬身先死,不禁令人扼腕叹息。

6 传统文化的回归,中国智慧的希冀

受到浓郁的江浙文化熏陶,黄先生对传统文化特别是山水文化一直有着深深的眷念和天然的好感,他在探索城市规划科学性问题的同时,不忘对历史文化的回首。先生认为文化是生态城市建设中普及生态意识,推进生态教育的关键,他坚信中华传统文化中的生态智慧应该得到发扬光大,山水城市与生态城市有着人与自然相和谐的共同追求,“可以说山水城市是有中国特色的生态城市的一种提法”[4]。从20世纪90年代起,他就积极推动对山水文化、道家文化以及风水文化方面的研究,去探寻、汲取古人“天人合一”的智慧,力图从哲学层面找到人与自然和谐的文化源流[11]。

先生在《呼唤城市规划生态自觉——老子的生态智慧启示》一文中,呼吁借助传统文化中的生态思想和生态伦理,促进生态城市建设的自觉与自律,将生态文化融入规划建设之中。这不仅是具有远见卓识的思考,也是先生对传统文化深深地热爱与回归。他在哈佛的演讲结束语中就专门提到老子的道法自然、阴阳学说和玄妙的太极,“世界上再没有什么能像太极图这样精辟地阐释对立统一规律和自然、社会现象”,可以说,这是他对生态思想的东方诠释,“作者深信,未来最精彩的生态城市将会出现在中国山水交融的山区”[12]。

7 结 语

先生带着他一生的使命离去了,但他所开创的事业还在继续延续和发展,2016年5月,在中国城市规划年会城市生态规划学术委员会年会上,城乡生态规划与技术科学团队代表重庆大学向大会报告了沿着先生足迹开展的一系列研究与实践,先生开创的山地城市和生态城市规划事业已经由城市规划专业拓展至建筑学部、资环学院、生物学院及中科院成都山地所等相关院系及研究部门,建筑城规学院在山地城市和生态城市两面旗帜下发展出9大研究方向。

距离先生的构想和寄望,还有不少的距离!但请先生放心,在您的学术精神激励下,后辈们将追随先生的学术道路,不断奋力前行。

[1]李和平. 黄光宇教授对我国城市规划事业的贡献[J]. 规划师, 2008(10): 88-89.

[2]黄光宇. 重庆市内交通运输改建规划中的几个问题[M]//李和平, 邢忠, 杨柳, 等. 黄光宇教授学术思想集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016: 161-163.

[3]黄光宇. 山地城市规划与设计:黄光宇作品集[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2003: 20.

[4]黄光宇, 陈勇. 生态城市概念及其规划设计方法研究[J]. 城市规划, 1997(06): 17-20.

[5]黄天琪. 永远的怀念[J]. 规划师, 2008(10):87.

[6]黄光宇. 山地人居宣言[C]//黄光宇. 1997山地人居环境可持续发展国际研讨会论文集. 北京: 科学出版社, 1997: Ⅵ.

[7]黄光宇. 关于建立山地城市学的思考[M]//李和平, 邢忠, 杨柳, 等. 黄光宇教授学术思想集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016:4.

[8]李文华. 生态学的发展及我国面临的挑战与机遇[M]//李文华, 赵景柱. 生态学研究回顾与展望. 北京: 气象出版社, 2004.

[9]邢忠. 生态城市研究与实践——黄光宇先生学术思想及学术团队研究实践回顾[J].西部人居环境学刊, 2013, 28(01): 20-30.

[10]赵万民. 论山地城乡规划研究的科学内涵——中国城市规划学会“山地城乡规划学术委员会”启动会学术呈述[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(04): 4-9.

[11]杨柳, 黄光宇. 风水——山水城市思想原型[M]//鲍世行. 山水城市与建筑科学. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999:484-498.

[12]黄光宇. 山地城市主义[M]//李和平, 邢忠,杨柳, 等. 黄光宇教授学术思想集. 北京:中国建筑工业出版社, 2016: 16.

表格来源:

表1:作者整理绘制

(编辑:申钰文)

Overcoming Hardship to Pioneer Academic Career: from Mountainous City to Ecological City—Recollection on the Development of Professor Huang Guangyu's Academic Thoughs

YANG Liu

The article, following the time and the associated evolution of academic thoughts,arranges the landmark nodes of thought, representative works and important articles of Professor Huang Guangyu in the aspect of mountainous urbanology and the theories and technology construction of the ecological city. It traces the outline of the cognitive process and academic development during Professor Huang's lifetime, from the cognitive spontaneous enlightenment on montology to the process of the sense of montology budding consciously, stimulating and sublimating, until the systematic theories of montology and ecology being built completely. Furthermore, as the subordinate clue of the Landscape emotions , the article is trying to explore the cultural gene deeply influencing the academic direction of Professor Huang, so as to reveal the important impacts of the traditional landscape culture and the “harmony between man and nature” ideology in Chinese wisdom to sublimate on the academic thoughts of Professor Huang.

Mountainous City; Ecological City; Harmony Between Man and Nature;Landscape Culture; Academic Thoughts

TU986

A

2095-6304(2016)05-0001-05

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160501

* 中央高校基本科研专项自然科学资助项目(CDJZR10190001)

杨 柳: 重庆大学建筑城规学院,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,副教授,254068465@qq.com

2016-09-26