利用生物教材内容创设教学情境

2016-11-11张德超陆敏刚

张德超 陆敏刚

摘 要 在教学中,积极创设各种教学情境能较好地将学生置身于特定的环境中,完成对知识的归纳、分析。本文分析了如何利用生物教材中的部分内容创设教学情境。

关键词 科学实验 教材插图 叙述性文字 资料分析

教学情境是活化课堂教学的有力工具,能提高学生分析问题的能力,使得教学活动不再是简单的知识传授,而是在情境分析中完成对新知识的内化。教材在编写过程中提供了大量的材料,其目的是使教材内容变得多姿多彩,激发读者的兴趣。教师在教学过程中选择其中适合的内容创设教学情境,定会起到较大的促进作用。本文结合教学实践,谈一谈如何利用生物教材内容创设教学情境。

一、利用科学家的实验过程,创设知识发现情境

科学知识的进步,离不开科学实验的探索验证,科学家的实验过程中蕴含了一定的思维活动。教材在编写过程中,可能是出于系统化的思考,往往先是用第一段呈现结论性的内容,让学生了解相关的结论,然后在后续的内容才出示证明结论的验证性实验或资料,而这样的序列与学生思维活动的顺序往往成相反的关系。因此,在教学过程中,可以将教材中的序列调换着进行,即可先提出疑问,以激发学生思考的欲望,然后出示科学家研究的实验,要求学生分析实验,回答所提出的疑问,从而实现疑问→实验分析→得出结论的活性教学。

例如,在对DNA分子为半保留复制的探究过程中,教师可联系学生已学的相关知识,提出问题:通过对有丝分裂和减数分裂的学习,我们知道在分裂间期要完成DNA的复制和蛋白质的合成,而且一个DNA复制之后,将产生两个相同的DNA,那么这个过程是怎样进行的呢?其复制的方式是什么呢?多媒体投影关于DNA半保留复制的实验证据,要求学生说出该实验采用了哪种研究方法、标记的是DNA中的哪种物质,最后判定出每一次复制之后所产生的子代DNA与亲代DNA之间的关系。学生通过对该实验流程及结果的分析,即可得知:该实验的研究方法是同位素标记法,标记的是含氮的碱基,子代DNA中一条链是来自于亲代DNA分子的一条母链,另一条链是利用所给的原料合成的,从而归纳出DNA复制的方式为半保留复制。

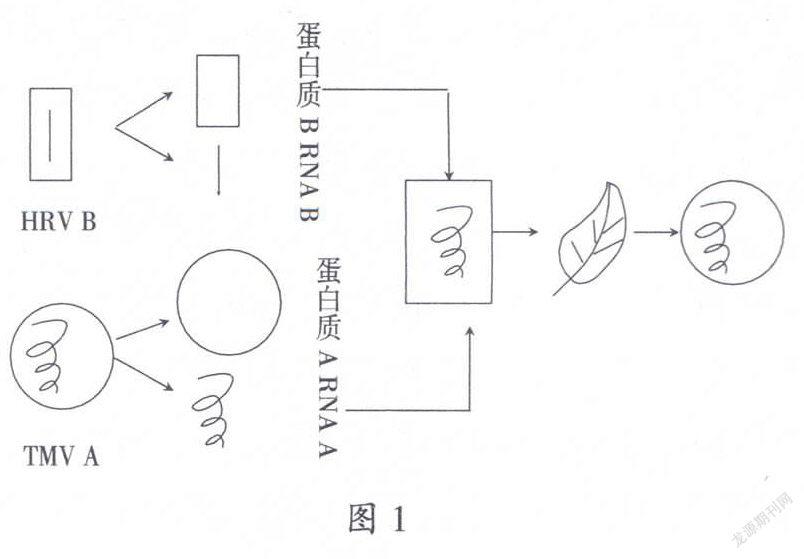

对于证明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,也可利用教材中的叙述性文字:从烟草花叶病毒中提取出来的蛋白质,不能使烟草感染病毒,但是从这些病毒中提取出来的RNA,却能使烟草感染病毒,并以此证明烟草花叶病毒的遗传物质是RNA。在教学过程中,可以创设实验流程图的形式(如图1所示)引导学生思考出烟草花叶病毒遗传物质所属的类型。

在教学过程中,可根据实际情况选用或改编教材中的实验,让学生通过对实验的分析,归纳出结论或规律性的内容,以提高其分析问题的能力,并达到灵活运用。

二、融合教材中的相关插图,创设问题情境

教材中分布着形形色色的插图,其中蕴含了大量的生物学信息,在教学过程中,可提出问题,让学生带着这些问题,在读图过程中尝试着思考问题,从而达到掌握新知识的目的。

例如,在进行基因指导蛋白质合成的教学中,人教版教材分布了七幅图,其中包括核糖与脱氧核糖结构图、DNA与RNA在化学组成上的区别图、三种RNA示意图、转录过程图解、翻译过程图解、tRNA结构示意图、一个mRNA分子上结合多个核糖体并同时合成多条肽链的示意图,此外,还分布着密码子表。在教学过程中,通常是按照如下序列进行教学设计:RNA之所以成为DNA信使原因的分析→研究RNA种类→分析转录过程→对翻译过程的分析,其内容具有很强的抽象性,而且知识点较多,学生掌握的难度较大,教材在编写过程中,可能也考虑到这一点了,故添加了这么多插图,因此,可针对不同的问题,引导学生看图回答问题。如在分析RNA适合于DNA信使原因的过程中,可要求学生阅读脱氧核糖与核糖、DNA与RNA在化学组成上的区别这两个示意图,并结合教材中的相关文字,即可得出相应的结论。在分析RNA种类的过程中,可要求学生观察三种RNA以及tRNA的示意图,明确其组成和功能。在进行转录过程的教学时,提出如下问题:该过程中的场所、模板、产物、原料、酶、碱基配对分别是什么?要求学生阅读教材中转录的概念和过程图,进行自悟、讨论,最终归纳出上述问题的答案。翻译过程牵扯到的概念较多,因此,要分步进行引导,首先要求学生阅读教材中的概念,回答翻译的场所、模板、产物、原料;然后要求学生观察教材中的翻译过程图,回答在此过程中是哪两种物质间存在碱基互不配对原则,进一步要求学生回答出在该过程中碱基配对的类型;在此基础之上,要求学生回答图中与tRNA中反密码子配对的三个碱基是什么概念?学生通过阅读教材,即可判断出为密码子,自然就会过渡到对密码子的分析之中,教师即可提出问题:密码子的概念是什么?其种类有多少种?是否均能编码氨基酸?每一种氨基酸可对应几种密码子?一种密码子能编码几种氨基酸?要求学生在阅读密码子表的基础上回答上述问题。教学实践证明,大多数学生通过对上述各类图形及表格的分析,都能顺利解决这些问题。

利用教材中的图形创设各类问题的情境,不仅能够引导学生深入阅读教材,更重要的是能够锻炼学生的识图能力。

三、截取教材中叙述性的文字,创设归纳结论的情境

教材中为了便于学生理解相关的知识点,往往罗列了一定数量的案例,这些案例都加以文字描述。在教材编写中,大多是结论在前,解释或案例在后,这是符合教材编写的顺序的,而不太符合学生内化知识的序列。在教学过程中,可将案例呈现在前,由学生归纳出相应的结论,这样能较好地激发学生探究的欲望。

例如,在进行基因对性状控制的教学过程中,在分析基因、蛋白质与性状的关系时,教材中罗列了白化病、囊性纤维病发病的原因,以此说明基因控制生物性状的两大途径。在教学过程中,教师可用多媒体呈现白化病患者的图片,并加以解释其发病的原因:酪氨酸酶基因异常,无法合成酪氨酸酶,进而导致患者无法合成黑色素,至此,可由学生归纳出基因控制生物性状的第一种途径为:基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。由于囊性纤维病发病的原因较为复杂,可用下一章节中的镰刀型细胞贫血症为例,多媒体呈现镰刀型细胞贫血症患者和正常人红细胞的形状,由学生分析患者红细胞结构异常的原因,学生根据所学知识可知,因血红蛋白异常导致患者运输氧的能力低下,进而出现贫血的症状,至此,可由学生归纳出基因控制生物性状的第二种途径为:基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。为了进一步佐证该结论,再要求学生阅读教材分析囊性纤维病发病的原因。

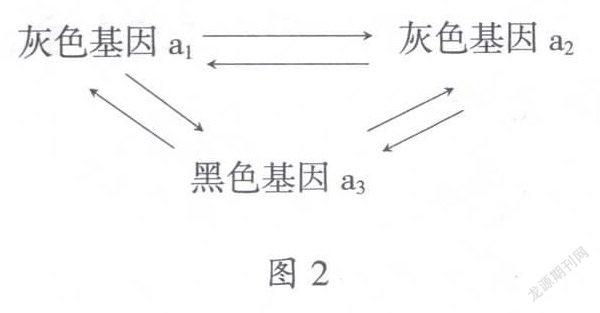

对于基因突变各特点的归纳,也可将教材中对相关特点描述性的文字先用多媒体呈现给学生,要求学生从文字阅读中归纳出所表现基因突变的特点,为了更加形象还可以将教材中的叙述性文字配以图形说明,如教材中举出控制小鼠毛色的灰色基因既可以突变成黄色基因也可以突变为黑色基因,从而说明基因突变具有不定向性,这个变化过程可用图2来简化描述。

这样教学顺序的调换,使得案例成为学生归纳分析的情境,也成为得出结论的证据,学生在今后的试题求解中,定能游刃有余。

四、选择资料分析,创设引导学生思考的情境

为了说明一些问题,教材中往往会植入大量的资料,这些资料有些出现在正文中,并以不同的字体出现,甚至配以图形出示,有的出现在章节练习题后的“科学、技术、社会”内容中,这些活生生的案例,能较好地帮助学生理解新知识。在教学过程中,可根据教学内容的特点,选择合适的资料,用以创设引导学生思考的情境。

例如,在进行基因是有遗传效应的DNA片段一节教学中,在研究基因与DNA关系的过程中,可利用教材中资料分析1:大肠杆菌细胞核含有1个DNA分子,长度约为4700000个碱基对,在DNA上分布着大约4400个基因,每个基因的平均长度约为1000个碱基对。以此创设情景,要求学生回答:DNA分子数与基因数之间有何关系?是不是所有基因中碱基数之和正好与DNA中碱基总数相等?若不等,能说明什么问题?由此,可判定出一个DNA分子上有些片段是基因,有些片段并不能称之为基因,一个DNA分子上含有多个基因。对能成为基因的DNA片段所具有特点的分析,可利用资料分析2:将来自于海蜇的绿色荧光蛋白基因移植到普通小鼠体内,在紫外线的照射下,也可以使小鼠发出绿光。学生通过对该资料的分析,自然会得出基因是具有遗传效应的DNA片段。在进行DNA特异性的教学中,可利用教材中“科学、技术、社会”栏目中的DNA指纹技术,创设教学情境,因为该技术在侦查破案方面应用的最为常见,学生在媒体上经常看到利用DNA技术辨别犯罪嫌疑人,要求学生从警察的角度,尝试判断出资料图中的犯罪嫌疑人,并要求说出判断的依据,进而使学生初步明确了DNA的特异性。

教材中为了某种需求,在不同的部位添加了种种资料,但由于受到教学时间和教学内容中重难点的制约,特别是受到教学目标的限制,不可能将教材中所有的资料均应用于课堂,必须要有选择性地使用。课堂上未选用的部分可布置给学生课外阅读,以增长见识,如教材中往往会在练习后添加与生物学有关职业的叙述,这些内容就可以交由学生课外阅读,以增强其学习的动力,明确自己的学习方向。

教材是教学的蓝本,一套能用于中学教学多年的教材,肯定具有其独特的价值,其中很多内容都是围绕各个阶段的教学任务而安排的,因此,教师不要过于偏离教材,去搜寻那些陌生的教学素材,而要多多关注教材,深入组织好教材所给予我们的材料,积极创设一些教学情境,引导学生去分析和归纳。

【责任编辑 郭振玲】