地理实验教学的生成策略

2016-11-11陈炳飞

陈炳飞

摘 要 地理实验教学应重视预设,灵活把握生成。具体的生成策略包括:弹性预设方案,留足空间孕生成;共同创编实验,多元互补酿生成;自由评改实验,顺水推舟助生成;珍视教学意外,另辟蹊径激生成;深度质疑探究,追根究底促生成;适度拓展延伸,借题发挥导生成。

关键词 地理教学 实验 生成

地理实验教学的条件、过程与结果都具有可变性和可创造性,动态生成是其内在要求和应然状态,教师可以从教学预设开始,全程构建以“促进生成→活用生成→再次生成”为基本程序的教学活动,引导学生不断发现新的探究视点,获得新的探究成果,使地理实验教学从封闭的“教实验”走向开放的“用实验”,从教师的外部输入走向学生的自我建构,切实促进学生的自由、自主、个性化发展。

一、弹性预设方案,留足空间孕生成

凡事预则立,不预则废。教师可以立足教学目标和学生特点,结合教学经验和“预实验”情况,从学生“学”的角度精心设计教学方案,这种预设应能孕育和促进教学生成,一般具备以下特点。

一是目标性。教学预设紧扣学习目标,使课堂教学及其生成都能做到有的放矢。二是前瞻性。预想到学生的部分需求及激发措施、课堂的可能变化与应对策略,准备好多种预案,以便课堂上随机应变,有效落实和提升预定目标。三是可变性。强调教学立意和宏观思路的设计,适当“粗化”教学细节,使教学预案充满弹性,能为课堂生成留足空间。四是激励性。对学生有能力完成的实验项目或教学环节,教师提供半开放或多样化预案,鼓励学生自行选择和完善,以激发学生的能动性和智慧潜能。

例如:在“洪(冲)积扇的形成”实验教学前,笔者根据以往经验预料到“书本的坡度不同会导致实验结果不同,好奇心强的学生喜欢尝试与众不同的操作”,而多样化的实验过程更利于提升学生的思维品质;基于这些预想,拟允许、鼓励学生自主决定书本的坡度。实际操作时,除预期结果外,还出现了两类典型现象,笔者顺势引导学生比较、分析其形成机理(倾角过小导致流速过慢,使沉积物滞留在“山谷”中;倾角过大导致流速过快,使堆积体的形状破碎)。这样,教师在预设阶段就为学生搭好自由发挥的舞台,课堂上又支持他们即兴创造,自然会生成一些未曾预设的、有意义的教学活动。最终出现的实验现象更符合实际情况,有助于引导学生全面理解流水沉积现象的成因,增强学生认识的客观性和灵活性。

二、共同创编实验,多元互补酿生成

目前,成熟的地理实验项目较少,创编新项目是实验教学的重要课题之一。教师可以与学生共同挖掘学科内容的实验元素,在初步论证其必要性和可行性基础上,鼓励学生各显神通,自主或合作开发、完善实验方案。

不同学生设计的方案往往存在差异,讨论和完善它们的过程充满变化、意趣横生,最终确定的方案会更具科学性、灵活性和可操作性;学生从中获得的经验、能力和理念能为他们自由操作与探究实验奠定基础,使将来的学习活动更为多变、灵动,充满张力和活力。可见,引导学生从实验方案的执行者、观摩者转变为开发者和创造者,不仅可以提高他们的学习兴趣、动手能力和创新意识,还能使生成性教学从项目设计开始酝酿,一直延伸至教学全过程中。

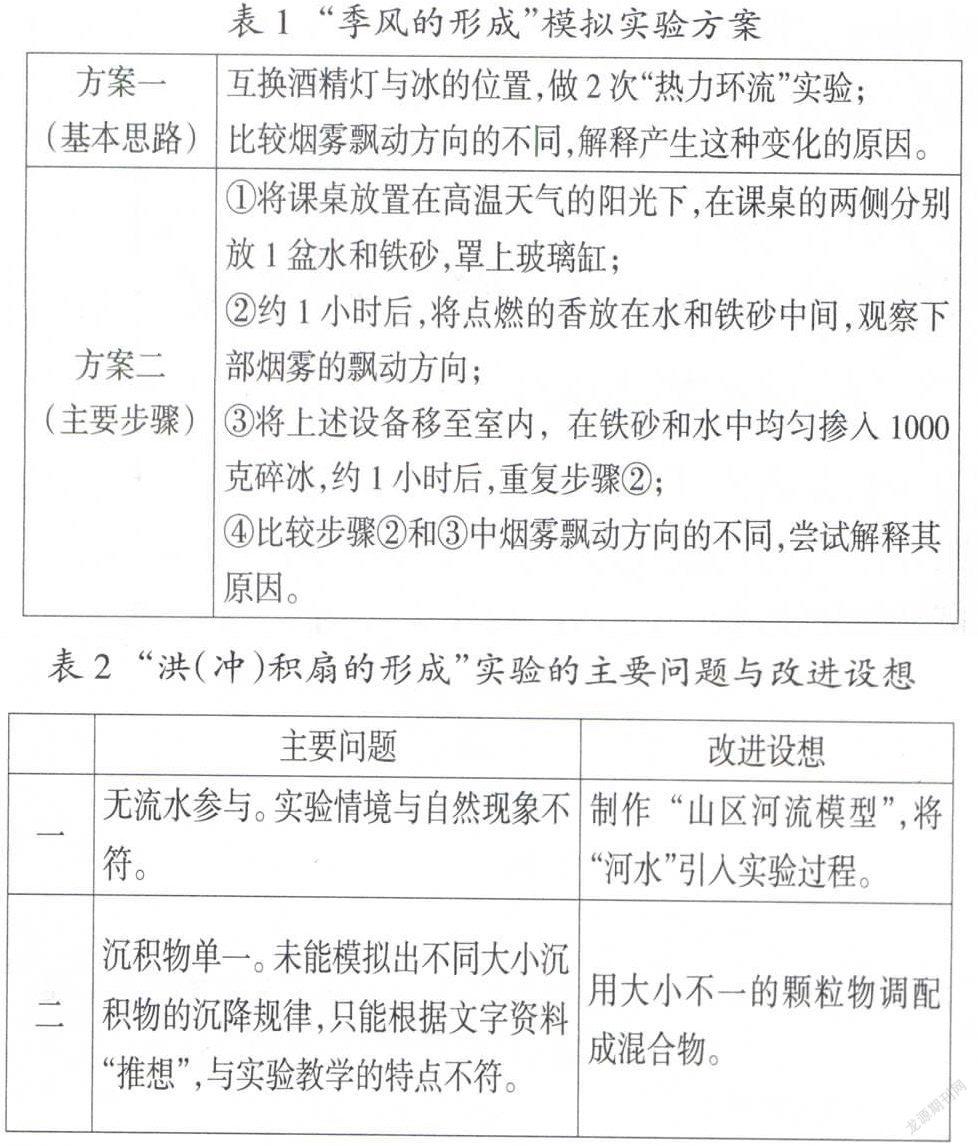

例如:季风是一种有趣的自然现象,以实验的方式揭示其形成原理,可以深化学生的理解,培养学生的科学素养。在“热力环流”教学后,笔者简要说明实验目标和原理,提议以班级为单位开展“季风的形成”模拟实验方案设计比赛(每班选报1~2个方案)。结果,所有班级都提交了原理相似的“方案一”,只有1个班级另外提出了“方案二”(见表1)。

师生代表在试验、讨论时认为:方案一容易操作,但互换海陆位置、两者不是同时升温或同时降温等情境,都与实际情况不符,未能模拟出海陆热力性质差异对季风形成的影响;方案二操作难度大、时间长,现象可能不明显,但对自然现象的模拟更客观,更符合地理实验的科学探究特质。此后,为提高方案二的可操作性,笔者组织团队继续优化,如“制作专用的海陆模型和玻璃缸,在铁砂中撒入食盐以加快降温的速度”等。

这样,实验方案形成于师生的多元设想、民主讨论和试验优化过程中,当学生带着有准备的头脑走进课堂时,他们不仅能游刃有余地操作、探究,还会迸发出新的灵感,派生出新的活动,获得预料之外的成果。

三、自由评改实验,顺水推舟助生成

有些中学地理实验项目存在一定的局限性,教师可以鼓励学生大胆质疑“权威”方案,客观评价其目标是否科学、原理是否正确、模拟是否客观、条件是否充分、步骤是否严谨、现象是否明显、设问是否有效;鼓励学生为改进实验出谋划策,并支持他们当场验证一些可操作、无危险、有价值的想法,邀请他们课后共同试验一些课堂上无法操作的设想。进而,循着学生对实验方案的评价和改进,顺水推舟,能建构属于师生自己的实验项目,生成一些预设之外的精彩活动,促进学生质疑、求真和创新意识的不断成长。

例如:在“洪(冲)积扇的形成”实验教学中,教师以原方案中“如何改进这个实验”为突破口,鼓励学生各抒己见,探讨其存在的主要问题和改进设想(见表2);随后,取出不同大小的颗粒物,组织学生当场验证“设想二”,并现场招募课后试验“设想一”的志愿者。

这样,教师引导学生自由评、改实验方案,激发出学生的思想火花,派生出崭新的教学活动。同时,研讨出更加“真实”的实验方案,既能客观再现地理现象的发生发展过程,又能将原实验的“理性推想”环节改进为“动手操作→观察描述→分析归纳→迁移运用”的学习方式,使实验教学“基于直观现象探索抽象原理”的特质更加鲜明。

四、珍视教学意外,另辟蹊径激生成

地理实验教学中的“意外”大致包括三类:一是学生的突发奇想。学生突如其来的想法是他们的瞬间体验与联想,是一种出于本能的创造性思维。二是实验的“异常”现象。每个实验环节都可能出现不同于预期的结果,它们源于具体的条件,往往更贴近事物的本质。三是学生的认识偏颇。学生的有些观点只是一种直觉或思维半成品,可能存在偏颇之处,但都是学生的真实感悟。显然,这些“意外”皆非偶然,而是教学情境发展变化的必然产物,它们多新颖、有趣,能引起学生的广泛关注,激发学生的挑战欲望,是特殊而有价值的教学资源。

因此,教师不应诱导学生按照预设路径,一成不变地操作,循规蹈矩地应答;而要巧借“意外”另辟蹊径,演绎一个个不期而至的教学精彩,培养学生的客观精神和创新能力。其一,尊重学生的奇思异想,鼓励学生自由表达自己的想法,即兴开展有价值的操作,以培养学生的创新意识。其二,尊重实验的真实结果,遇到“异常”现象,不是牵强附会地解读,而是引导学生客观分析原因,以培育学生的客观精神。其三,珍惜“错误”的教学价值,教师不仅要合理利用学生的错觉,还可以故意设置“错误”,以强化对学生的刺激,提高学生的理解层次。

例如:在“季风的形成”实验教学中,演示小组认真操作,其他同学积极建言,课堂气氛非常活跃;但当互换酒精灯与冰的位置、等待方向相反的热力环流时,烟雾运行方向却杂乱无章。面对“烟雾不听话”的现象,授课教师没有强行植入“应有”结果,而是引导学生讨论出可能原因及改进措施(见表3),并当场操作、验证。

这样,面对始料未及的“异常”现象,教师因势利导,临场生成有意义的学习活动,引导学生换一种方式领悟东亚季风的形成机理,使学生能充分接受科学探究过程的熏陶,逐步养成实事求是的科学态度和不怕失败的探索精神。

五、深度质疑探究,追根究底促生成

地理实验教学直观、形象,容易使学生产生感性认识,而感性认识与理性认识融为一体,才能全面提升学生的思维品质。因而,地理实验教学不能停留于浅表化的现象解读和知识验证,而要激励学生深度探析蕴含其中的道理。问题是深入探究的着力点,也是课堂生成的生长点,教师可以通过“提问”与“激问”相结合的方式,促成多向质疑、连锁追问、互动生成的课堂生动局面,引导学生通过对不同观点的反思与融合,使各自的认识逐步从混沌走向清晰,从偏颇走向全面,从肤浅走向深远。

其一,创设问题情境,引发质疑探究。教师可以充分利用地理实验的开放性、复杂性、多变性等特点,通过设置矛盾、故意出错、故作糊涂等多种多样的方式创设情境,置学生于悬而未决、疑问丛生的境地,自然而然地暴露他们的疑问、困难和错误;再引导他们通过探讨找出解决问题的方法与结论,或者生成新的疑问。其二,交互提问追问,促成平等对话。教师适时提出具有启发性、针对性、挑战性等特点的问题,或者对学生的观点刨根问底,促使他们进行更深层次的思考,提出新的疑问或反问,进而,在师生之间、生生之间全面形成充满变化、逐步深化的平等对话。

例如:在“季风的形成”实验教学中,笔者在引导学生观察烟雾飘动的方向,分析出季风的成因后,仍觉意犹未尽,便提出自己的“困惑”:“沿海地区真的都存在季风现象吗?我得去气候分布图上查一查”。教师的“不懂”立即唤起了学生的好奇心和好胜心,他们主动查阅地图,开展讨论,并陆陆续续提出自己的疑问:“为什么大陆西部的沿海地区不是季风气候?为什么多数大陆的东部沿海地区也不是明确的季风气候?为什么亚洲南部存在季风现象?”进而生成更为开放、深入的质疑探究活动。虽然,学生的有些问题会留到以后探讨,但问题本身就是引发思维的火种、认识深化的阶梯,能有效引导学生深入思考,进而深刻领会地理原理。

六、适度拓展延伸,借题发挥导生成

地理学科具有综合性特点,实验教学不仅要帮助学生理解正在学习的知识,还要能启发他们融会贯通地掌握相关内容,构建属于自己的认知体系,而不是局限于预设的课时目标;地理学科具有实践性特点,实验教学不仅要帮助学生掌握知识,还要能引导他们学以致用,不断增长地理实践智慧,而不是止步于概念化的书面学习。

因此,在实验教学过程中,教师要基于学生的发展需求进行合理拓展和延伸,尤其当地理实验涉及学生认知生长的节点、能力发展的基点、方法优化的要点和情感升华的支点时,教师可以借题发挥,鼓励学生结合已有知识展开横向联络和纵向延伸,联系生活实际进行迁移运用或模拟实践;进而不断激起学生新的思维涟漪,生成课堂新的探索高潮,让学生在动态推进的学习活动中不断丰富体验,开阔视野,获得更加全面、灵活和对生活有用的学习成果。

例如:两位老师都运用自制的北大西洋模型,组织学生合作完成“洋流的形成”模拟实验,但教学过程差异明显:甲老师仅借助实验,引导学生理解“盛行风是洋流形成的主要动力,及其对洋流分布的影响”;乙老师则以实验探究贯穿教学的始终,如“结合盛行风的分布规律,推导、绘制洋流模式图;联系海陆分布和地转偏向力,探讨多种因素对洋流形成的影响;找出寒流和暖流,分析它们的分布规律及其对气候的影响;立足实验现象,分析洋流对渔场和航海的影响”等等。显然,乙老师引导学生基于实验过程和现象,结合已有知识和经验,由此及彼、举一反三地展开推理、分析,既能灵活生成课堂教学活动,又能顺利完成新知及认知体系的自主建构,有效提升了学生思维的灵活性、综合性和深刻性,充分扩展了地理实验教学的价值。

【责任编辑 王 颖】