音乐写本个案研究:吕内,修道院档案馆,第31号

2016-11-11梁雪菲

梁雪菲

音乐写本个案研究:吕内,修道院档案馆,第31号

梁雪菲[1]

国内对于西方早期圣咏写本的研读展开甚少,本文将做一简单的圣咏写本个案研究,力图运用多学科的研究方法,达到尽可能完整地搜索有效证据信息,从而对其音乐内容做出一定程度的合理判断。吕内,修道院档案馆,第31号是最近在德国吕内堡-海德地区的吕内修女院中所发现的约16世纪的交替圣歌集写本片段,本文将以该片段中的两页正面为研究对象,通过写本学和音乐学的双重研究方法,力图解读该写本片段的音乐内容,由此进一步展开对圣咏写本研究的思考。

写本研究/吕内修女院/交替圣歌/应答圣歌

英文“manuscript”(缩写形式为ms.或MS.)一词作为术语的中文对应翻译,仍没有十分准确的称呼,一般较多地将其译为“手稿”,结合中文字义从字面理解,即手写的文稿,以手写的形式完成的文字或图画等的草稿,“稿”的含义仅指草稿、底稿、原稿,似乎更为强调作品出版前的原初状态,而“manuscript”的所指对象范围则更为宽泛。如《新韦氏英语词典》[2]New Webster’s Dictionary of the English Language,Deluxe Encyclopedic Edition,Delair Publishing Company 1971,p.581。中的解释为:1.作品印刷前作者的手写本或打字本(an author’s handwritten or typewritten work from which the printed copy is produced;2.手写的书或文章(abook or paper written by hand);3.与印刷品截然不同的任何手迹(a writing of any kind,in contradistinction to what is printed)。这三层含义中,第一种解释与“手稿”一词较为对应。又如《牛津英语大词典》[3]The Oxford English Dictionary(Second Edition),Oxford University Press,vol.9,1989,p.344。中的解释为:1.印刷术被普遍采用之前手写的书、文件等(abook,document,etc.,written before the general adoption of printing);2.古代作者或古代书籍的手抄本(awritten copy ofan ancientauthor or book);3.未印刷的手写稿,后指,作者的手抄本(或打字本),有别于印刷本(awritten composition whichhasnot been printed,after,an author’s written[or typed]‘copy’as distinguished from theprintofthe same),其中的第二和第三种解释包含“手稿”的含义。这些英文释义绝非“手稿”一词所能全部包含。另则,在一些英汉词典中所给出的“manuscript”的中文翻译包括手稿、原稿、草稿、手抄本、手写本等释义,基本囊括了其词意所指,但如何在中文语境下准确运用这些不同称呼仍需经过细致地考量。在《辞海》中,并没有收录“手稿”这一词条,但与之含义相近的“写本”和“抄本”则有较为明确的词条解释,[4]《辞海》(缩印本),上海辞书出版社1989年,第423和759页。“写本”与“抄本”基本同义,即抄写的书本,古代书籍都出于抄写,以传抄形式流通,因此,写本、抄本一直为古文献研究工作者所重视。经笔者粗略浏览,在中国古文献研究领域内,将古代抄写的书本称为“手稿”、“写本”或“抄本”已较为普遍,但结合其所指的具体史料详情来看,运用会略有区别。如此看来,将“manuscript”译为“手稿”并不十分恰当,似乎需对应实际的史料状态选择其称呼才更合时宜。

就西方早期音乐而言,在印刷术发明以前,音乐以口头传播形式或“manuscript”形式存在,由于口头传播形式对于音乐保留的不一致和不完整性,因而,我们对西方早期音乐,尤其是中世纪时期和文艺复兴早期音乐的认知,会更为依靠那些保存下来的“manuscript”史料。[1]《格罗夫音乐在线》中没有收录“manuscript”这一词条,但词条“sources”的内容与之有相关性,参见Stanley Boorman,et al.“Sources,MS.”In Grove Music Online.Oxford Music Online,http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/50158pg1(accessed April 11,2011).这类史料的特点为:1)手写形式;2)佚名;3)书写于羊皮纸或纸上;4)无法确定为原稿还是副本;5)其内容往往会在其它一部或多部“manuscript”中找到其片段性对应,即互见内容。由此判断,这类“manuscript”即为手抄本,属于通过手写记录信息的书籍,将其译为“写本”,强调其是手写形式的书籍则较为恰当。

写本的历史由古至今,以多样的形式(如卷轴式、书册式等)存在于各个文化体系中,它作为重要的历史资料形式之一,是历史研究中不可或缺的研究对象。写本研究(manuscriptstudies)是西方历史文化研究的重要组成部分之一,尤其从中世纪开始,写本文化日趋繁荣,它渗透于宗教文献转播、大学的兴起、读写能力的提高及书籍生产和贸易等多方面社会生活,对于留存下来的各类写本的解读和阐释有助于今人在近观历史时能更加全面而立体。关于什么是写本研究,西方学界基本已有共识:

“‘Manuscript studies,’then,we can define as a species of bibliographical study(or"textual scholarship,"as the term is used in the title of D.C.Greetham's introduction to bibliography).Textual scholarship includes manuscriptstudies butextends further in that it is not limited to the manuscript,but also studies the printed book,from the invention of printing to the present day.Similarly,it is a part of the emerging discipline of the history of the book,insofar as it is distinguishable from traditional bibliographical study.Manuscript studies overlaps with and makes use of such disciplines as diplomatics,paleography,codicology,papyrology,the study of writing implements and scribal methods,the study of book bindings;more generally,all aspects of manuscript production,dissemination,readership and reception,ownership and preservation are relevant to manuscript studies as we are using the term here.”

“写本研究”我们可将之定义为文献学研究(或如D.C.Greetham文献学导言的标题中所使用的术语“文本学”)的一种。文本学包含写本研究,但它还涉及更多方面,不仅仅限于研究写本,还包括研究自印刷术发明以来至今的印刷书籍(印本)。同样,它也是研究书籍发展史的新兴学科之一,一定程度上,区别于传统的文献学研究。写本研究与下列许多学科重叠,并且对之加以综合运用,如仿真学、古文书学、写本学、纸草学、书写工具和书写方法研究、书籍装帧研究;更广义而言,写本的制作、传播、受众和接受、收藏和保存的各个方面都与我们再此所提及的术语“写本研究”有关。[2]Stephen R.Reimer,http://www.ualberta.ca/~sreimer/ms-course/course/defintn.htm(accessed 1 April 2008)。

上文提出了写本研究的一个简单定义,由此可见,写本研究的开展势必需要跨学科合作以及研究中实践应用多种专业知识和技术。面对写本这一历史性原始资料时,对于现代研究者而言,由于它处于不同的历史时期中,客观环境如地理、文化等因素的影响也十分复杂,在进行写本的原始资料证据(historical evidence materials)收集时,往往使研究者容易对写本本身的判断趋于“相对主观化”,因而,无论完整的或不完整的证据信息都需要与主观“假设”相结合,才能完成最后(但不一定是最终)的判断。就音乐写本而言,尤其是西方早期圣咏写本,它一般是受委任而完成,在特定环境内为某一特殊目的而书写制作,对于现代的音乐学者和表演者来说,它是让我们了解其所处的历史上下文关系非常重要的原始资料,当然,不同于单纯记录文字信息和图像信息的写本,西方早期圣咏记谱体系的特殊性使得部分圣咏写本本身并不具备完整的“再现”能力,对于圣咏本身的阅读需要从所收集到的写本证据信息中推论和假设,从而做出判断。本文将做一简单的圣咏写本个案研究,力度运用多学科的研究方法,达到尽可能完整地搜索有效证据信息,从而对其音乐内容做出一定程度的合理判断。[3]本研究基于荷兰乌特勒支大学历史文化研究所的乌莉卡·哈舍尔-伯格(Ulrike Hascher-Burger)博士所提供的写本彩色影印本所完成,原写本现保存于德国吕内修女院档案室中。

吕内,修道院档案馆,第31号(Luene,Klosterarchiv,ms. 31,后文简称“吕内31”或Luene 31)是最近在德国吕内堡-海德(Lueneburg Heath)地区的吕内修女院(Luene nunnery)中所发现的音乐写本片段,可能为16世纪的交替圣歌集(Antiphonary)中的片段。它由两页正反面(folio)[4]一个folio的正面(即作为右页)称为recto,反面(即作为左页)称为verso。羊皮纸(parchment)组成,羊皮纸的页尺寸范围大约为430 x 315毫米。[5]Ulrike Hascher-Burger博士已考察过吕内31原始写本,十分感谢她提供给笔者的相关详细数据资料。遗憾的是,页面顶端有切割痕迹,从而导致我们所观察到的书写区域并不完整,原始的页码编号也可能丢失。[1]页码编号一般位于页顶端的右上角处。页面书写布局大概有13或14个书写行(乐谱加歌词文本)。[2]通过将吕内31与乌特勒支406(325 x 255毫米)的羊皮纸页尺寸范围相比较,笔者武断假设,吕内31的羊皮纸页的范围内可以允许一页上书写13或14个书写行,超过14行则可能并不适合。进一步的精确判断仍需考察测量吕内31原始写本。乐谱划线刺痕孔(pricking)清晰可见,它们相当有规则地(5孔一组)在羊皮纸页外缘处呈现。书写字体为哥特式正体(Gothictextura),书写装饰较为朴素,应答段落(respond)和诗节段落(verse)的首字母运用红墨水或蓝墨水的伦巴第大写字母(Lombard capital),这些着色字母应为划线完成后所添加。应答段落和诗节段落的缩写字母R和V置于大写首字母顶部,使用略小的红色大写字母写成。应答段落的重复段(repetendum)文字运用相同的哥特式正体文字样式,但大写首字母上添加了一条垂直的红笔画,做以强调。所有划线运用黑墨水,乐谱和歌词文本也均用黑墨水书写,红墨水用于花唱记谱下面的波浪线。音符为哥特式纽姆(即所谓的马蹄型钉状记谱——Hufnagelschrift),写于四线乐谱。[3]乍一看,可能会被认为是五线谱,因为纽姆出现在了所有划线,包括歌词文本下面的文字线。运用的谱号为c谱号结合指示f音的点。

由于本研究基于该写本片段的两页正面(two rectos)的彩色影印本(见附录一)而展开,目前无法将其全部细节彻底考察,因此,笔者需要参阅其他音乐写本来确认或推测某些信息。吕内31的两页正面有一些基本的完整圣咏段落,如下:[4]拉丁文文本参阅http://bach.music.uwo.ca/cantus/(accessed 15 March 2008)。

正面I

(A=antiphon交替圣歌;R=respond应答段落;V=verse诗节;*=repetendum重复段)[5]笔者已完成了所有完整圣咏段落的古谱翻译,见附录二。

A.In omnibus his non peccavit Job labiis suis neque stultum quid contra deum locutus est.〈EUOUAE〉

R.Si bona suscepimus de manu domini mala autem quare non sustineamus dominus dedit*dominus abstulit sicut domino placuit ita factum est sit nomen domini benedictum.

V.Nudus egressus sum de utero matris meae nudus revertar illuc.〈dominus〉

R.Antequam comedam suspiro et tamquam inundantes aquae sic rugitus meus quia timor quem timebam evenit mihi et quod verebar accidit nonne dissimulavi nonne silui et jam quievi et venit super me indignatio tua domine.

V.Nolo multa fortitudine contendat mecum nec magnitudinis suae mole me[premat aequitatem proponat contra me.][〈?〉][6]目前为止,该重复段无法准确确认。

正面II

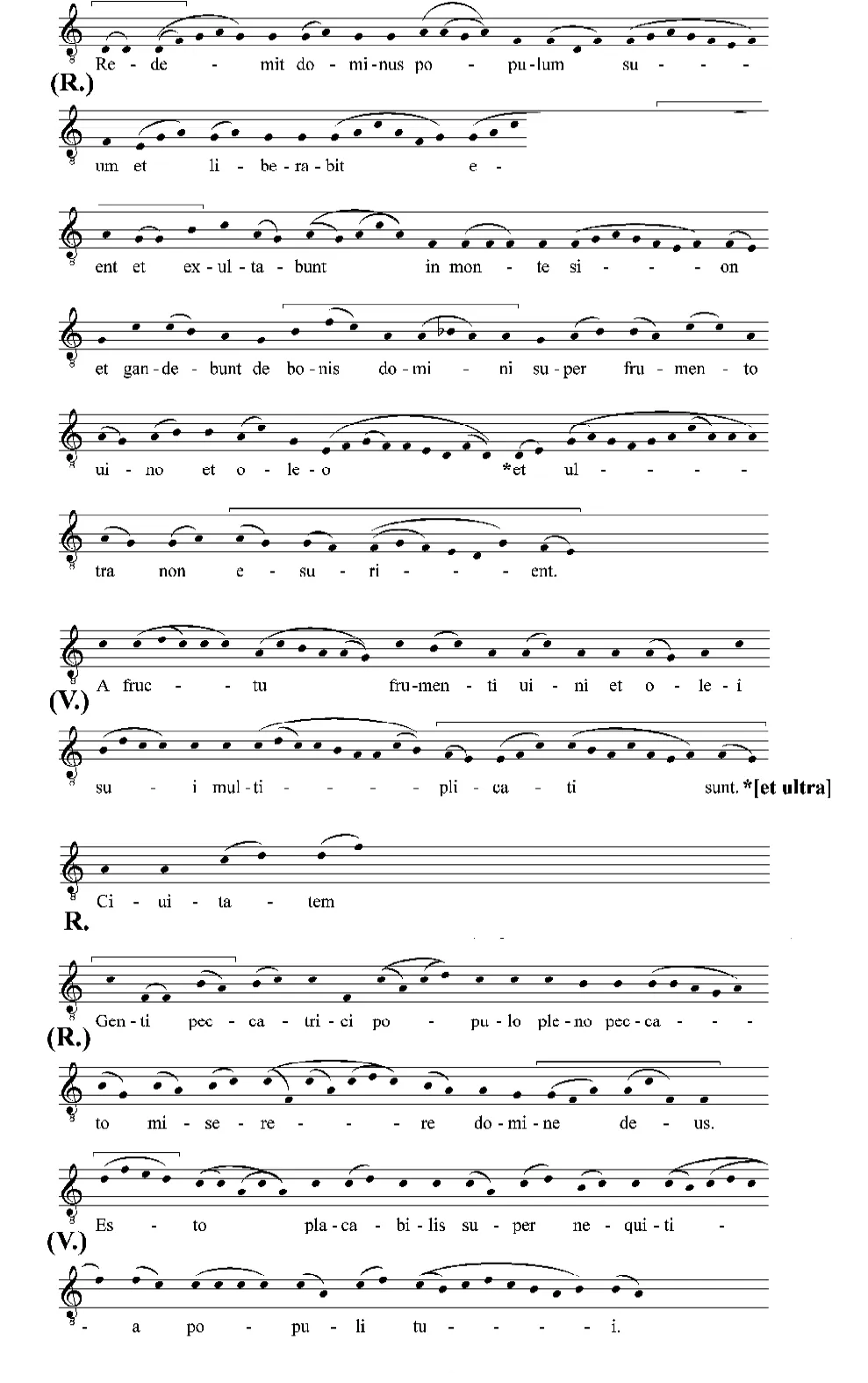

[R.Genti pecca]trici populo pleno peccato*miserere domine deus.

[V.Esto]placabilis super nequitia populi tui.[〈miserere〉]

[R.Re]dimet dominus populum suum et liberavit eos[et venient et exs]ultabunt in monte Sion et gaudebunt de[bonis domini]super frumento vino et oleo*et ultra non[esurient.]

V.A fructu frumenti vini et olei sui multi[plicati sunt]〈et ultra〉

R.Civitatem

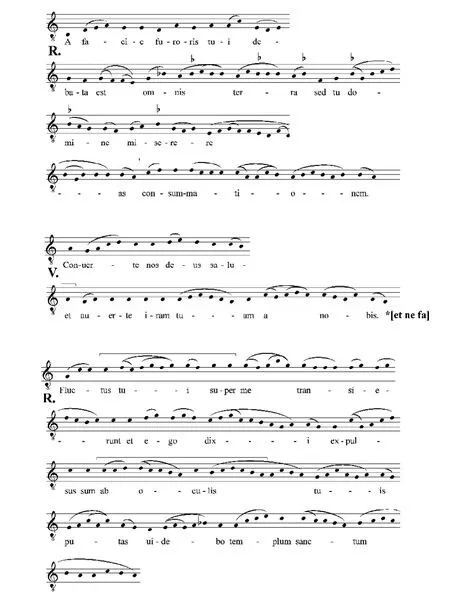

R.A facie furoris tui de[us conturbata]est omnis terra sed tu domine miserere[*et ne facias]consummationem.

V.Converte nos deus salu[taris noster et]averte iram tuam a nobis〈et ne fa〉

R.Fluc[tus tui super]me transierunt et ego dixi expulsus sum[ab oculis]tuis putas videbo templum sanctum[tuum]

正面I呈现连续的完整圣咏段落,不同段落划分明显,但正面II由于拍摄角度的原因,所呈现的写本面貌并不完整。因此,笔者参阅了另一音乐写本祖特芬6[7]祖特芬,市政档案馆,第6号(Zutphen,Municipal Archives,6),乌特勒支大学图书馆存有其微缩胶片。中的互见曲目,试图完成正面II的乐谱转译,但过程中产生了一个问题——来自应答圣歌Afacie furoris tui的“et ne facias”旋律部分有不同寻常的状态。根据吕内31诗节段落Converte nos deus之后重复段

限位设计。系统设计四路限位开关,分别是东、西和上、下限位,均采用常闭设计。通过光电隔离,采用微小信号控制大电流,高优先级硬件控制电机驱动使能。当外部限位装置没安装时,内部限位端口处于开路状态,所对应电机驱动是被禁止的。

et ne fa的记谱来看,开头音应为D-E-G-A,但它们却比祖特芬6中的版本升高了三度。就这一问题,笔者下文将针对应答圣歌A facie furoris tui及其诗节Converte nos deus集中考察,将吕内31与其他三个音乐写本中的互见曲目进行比较,包括祖特芬6(Zutphen 6)、乌特勒支406[8]乌特勒支,大学图书馆,第406号(Utrecht,University Library,MS.406),影印本编辑Ike de Loos,Charles Downey,Ruth Steiner。原始写本存于乌特勒支大学图书馆。(Utrecht 406)和伍斯特F160(Worcester F160),[9]伍斯特,大教堂教士会图书馆,第F160号(Worcester,Cathedral-MusicLibrary,F.160),影印本来自PaleographieMusicale。从而推测这一问题产生的原因。

祖特芬6是属于荷兰祖特芬教士会的瓦尔伯格教堂(Walburgiskerk)的夏季交替圣歌集写本。年代认定为15世纪上半叶(附有1575年后的添加部分)。共有259页正反面,记谱使用哥特式纽姆,四线谱书写。运用c谱号和f谱号,偶尔出现g谱号。[1]更多信息参见http://publish.uwo.ca/~cantus/aboutms4.html#zutphen6。乌特勒支406是交替圣歌集写本,后附带一诗篇歌调集(Tonary),它可能来自荷兰乌特勒支圣玛丽教士会教堂。它是荷兰现存最古老有记谱的仪式写本,书写于12世纪晚期(附一些13世纪、14世纪或15世纪的添加段落)。共有256

页正反面。音乐记谱采用较为细窄的哥特式纽姆,四线谱书写(偶尔写于文字线)。f线为红色,c线为暗黄色。谱号运用c谱号、f谱号和少许g谱号。[2]参见Loos,Ike de.“Introduction.”in Utrecht,Bibliotheek Der Rijksuniversiteit,Ms 406(3.J.7):Facsimile Reproduction of the Manuscript.Ottawa:The Institute of Mediaeval Music,1997。伍斯特F160是仪式写本材料概要,包含一个交替圣歌集,它来自英国伍斯特大教堂。年代认定大约为13世纪(附14世纪添加部分)。记谱为方形纽姆(quadratic neumes),四线谱(红色线)书写。共有354页正反面。主要采用c谱号[3]更多信息参见http://publish.uwo.ca/~cantus/aboutms4.html#worc-fac。:

表1.应答圣歌A facie furoris tui和诗节Converte nos dues在四个音乐写本中的基本信息[4]表格中的字母缩写分别为:R=Respond应答段落V=Verse诗节M=Matins晨祷H=Historiae以《历史》中的文本为基础的交替圣歌T=Transposition移调。

虽然这四个音乐写本来自不同时代及不同出处,但它们所呈示出的应答圣歌Afacie furoris tui及其诗节Convertenos dues都保留着典型的三段性结构:

R.A facie furoris tui deus conturbata est omnis terra sed tu domine miserere et ne facias consummationem.

V.Converte nos deus salutaris noster et averte iram tuam a nobis

Repetendum.et ne facias consummationem.

四个写本中的圣咏风格都为纽姆式和花唱式的结合。就总体音域而言,祖特芬6(D-f)较其它(D-e)具有略宽音域,最高音f音出现在歌词“consummationem”第一个纽姆的最后一音上。虽然吕内31的年代认定与祖特芬6相同,但其整体旋律轮廓与祖特芬6相差甚远,而与另两个写本更为相似,尤其在应答段落部分。音乐学者W.H.Frere和W.Apel[5]Antiphonale Sarisburiense 1966;Gregorian Chant 1990。对于应答圣歌已进行了较为完整和翔实的研究,笔者将以他们对应答圣歌示意分析的方法为基础,尝试对应答圣歌A facie furoris tui及其诗节Converte nos dues进行分析式阐释。

W.H.Frere指出“the art of responsorial composition is,to a very large extent,the art of adapting the different clauses of a liturgical text to differentwell-defined but plastic and adaptable music phrases”(应答圣歌创作的艺术,在很大程度上,就是改编不同礼拜仪式文本句子以适应不同的明确且有可塑性和适应性音乐乐句的艺术)。根据八种教会调式,划分有八种应答圣歌歌调(responsorialtones),以便对于众多应答圣歌进行区别、比较和分析。“但在诗节段落中改编往往便捷而统一,应答段落本身的创作却是更为纤细、自由、艺术化的过程。”[6]Antiphonale Sarisburiense 1966,p.5。因此,首先分析、比较四个音乐写本中的诗节部分较为合适。

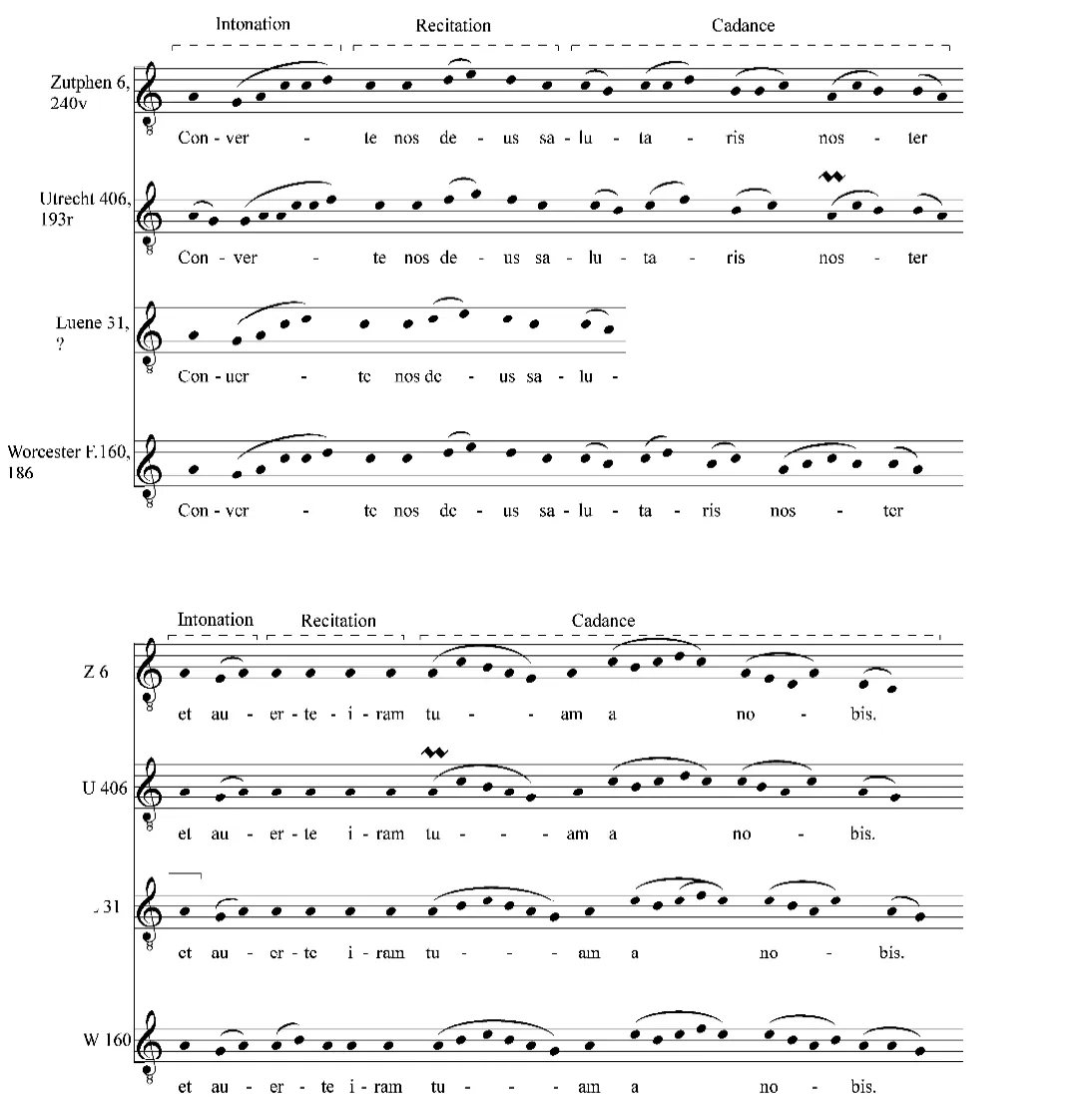

诗节Converte nos dues属于第二调式(A-a),[7]同上,p.4,n.10。第二调式是八种歌调中应答圣歌运用比例最多的调式。[8]参见Paul Frederick Cutter和Brad Maiani.“Responsory.”Table 2 and 3.Grove Music Online.L.Macy,〈http:// www.grovemusic.com〉(Accessed 14 March 2008)。应答圣歌歌调一般为两段式结构,通常每段可划分三个部分:起句(inton-ation),吟诵(recitation),尾句(cadence)。有两个吟诵音,分别在第一乐句和第二乐句。第二调式的应答圣歌歌调中,第一乐句吟诵音为f,第二乐句为d。诗节Converte nos dues采用移调第二调式(E-e),吟诵音音高升高五度,第一乐句吟诵音为c,第二乐句为a。如例1所示:

例1.诗节Converte nos dues在四个音乐写本中的旋律比较

这一诗节整体音域在从G到e的六声音阶内,仅有祖特芬6为从E到e的完整八度音阶音域,最低音E出现在诗节末尾处最后一个音节上。[1]感谢荷兰乌特勒支大学音乐学系卡尔·奎格勒(Karl Kuegle)教授的提示:这可能是抄写错误所引起。通过检查祖特芬写本(微缩胶片数字版),笔者发现,这确实是个抄写错误。在第240页反面上,诗节Convertenosdues末尾处的“nobis”的最后两音节从第三乐谱行a音开始,但第二乐谱行末尾的引导符(custos)为c音。由此可以确定,这发生了一个抄写错误,祖特芬6“nobis”的音乐应与乌特勒支406和吕内31相同。

四个写本中的第一乐句都包含11个音节,开头两音节(“Conver”)引出起句。乌特勒支406的第一音节运用了不同方式:两音(一个纽姆)级进下行;第二音节为花唱式上行,保持了G-A-c-d的基本旋律轮廓。第一乐句的吟诵由5个音节组成(“te nos dues sa”),四个写本中拥有相同旋律,它们与原歌调旋律[2]此处的“原歌调”所指由W.H.Frere和W.Apel两位学者所归纳出的歌调集合。略有不同。尾句(“-lutaris noster”)为常规性5音节模式。在伍斯特F160中,尾句严格保持原歌调旋律;乌特勒支406中在音节nos上有非常细微的变化,写本中的颤腔(quilisma)应被转译为一个装饰音。在祖特芬6中,音节ta和ris出现重复音。从四个写本中的总体旋律轮廓大概可推测,乌特勒支406的旋律较为恰当填补吕内31的缺失部分。

在第二乐句中,四个写本拥有更多相似处。起句、吟诵、尾句三部分的音节分配为:3(“et auer-”),3(“te iram”)和5(“tuamanobis”)。吕内31的旋律最接近原歌调旋律,仅有音节no的最后一音升高二度(在乌特勒支406中也如此)。在音节tu上,与吕内31和伍斯特F160相比,祖特芬6和乌特勒支406(以装饰音代替)都省略了一个音,伍斯特F160的音节er和bis分别添加了一音。祖特芬6结束处的最后两音节呈现出极大的区别,比其他写本的旋律降低三度,后文笔者将就此一点做以假设性阐释。

“In the Responsories each modal group includes a number of melodies showing fairly close thematic relationship,but in addition to these there are many others that differ more or less radically from the main type.Even in those that can be grouped together on the basis of common material,that is often considerably modified and intermingled with free elements.”(应答圣歌中,每一调式群包含许多曲调,它们呈现出相当接近的主题关系,但除此之外,有许多其他曲调或多或少与原主题型相差甚多。即使它们可在共有材料基础上划分组群,但常常运用相当多的自由因素进行修饰和混合。)[1]Gregorian Chant 1990,p331-332.Apel所描绘的自由处理材料的方式在应答段落中比在诗节段落中更为典型。应答段落的旋律更具装饰性,趋向于用花唱风格演绎原歌调旋律。

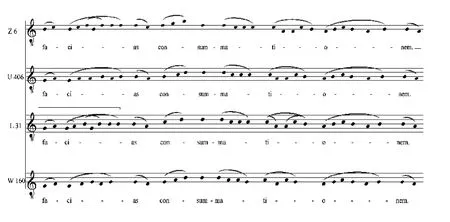

应答段落A facie furoris tui的旋律基本可以分为三个部分,根据Apel的标准乐句划分[2]Gregorian Chant 1990,p333.和Frere的分析方法,其结构框架如下所示:

第一部分:

C1A facie furoris tui deus

D1conturbata est omnis terra sed第二部分:

d2tu domine

c2miserere

第三部分:

自由段落*et ne facias consummati

d3-onem

*意为重复段开始处

例2.应答段落A facie furoris tui在四个音乐写本中的旋律比较

应答段落Afaciefuroristui属于两大应答圣歌群之一——第二调式群,但它为升高四度移调形式(D-d)。音域比诗节旋律略宽,乌特勒支406、吕内31和伍斯特F160为九度音域,祖特芬6为十度音域(在第三部分音节con达到最高音)。每一乐句的旋律线有规则的波动,起始处上行,最高音出现在中间,末尾处则下行。

四个写本中的C1乐句旋律几乎相同,仅有少许区别,祖特芬6中,音节A和ris运用重复音;乌特勒支406中,音节i出现装饰音,而伍斯特F160中在同一音节上运用了不同的纽姆符号(用c-B代替A-c)。乐句D1中,在原歌调旋律基础上有小幅度变奏。乌特勒支406和伍斯特F160在开头两音节上拥有相同旋律。音节est上,祖特芬6仅运用三个音,乌特勒支406有不同的曲调走向,而吕内31和伍斯特F160保持相同步调。祖特芬6在音节ter呈现减缩形式,省略了其他写本中的重复音和起始音,仅使用一个二度级进下行(c-B)。音节ra上,主干音为A和B,四个写本中呈现出三种组合形式,祖特芬6和乌特勒支406为A-A-B,吕内31为最简单形式AB,伍斯特F160为B-A-B。吕内31中这一乐句的结束音较为例外,停留在F,其他写本则结束在G上。

第二部分中,乌特勒支406和伍斯特F160拥有相同旋律轮廓,吕内31则呈现极大不同。与其他写本相比,吕内31的旋律降低二度,但基本旋律进行与其他写本保持一致。从这一点上可以推测出三种可能:其一,这可能为一处书写错误;其二,音高降低可能是构成特殊音乐的需求;其三,也是最为可能的,这一曲调抄写自拥有这一曲调的其它原始资料。与吕内31完全不同,祖特芬6中的乐句c2将旋律向高音域延伸,旋律升高三度呈现。这一改变导致在第三部分开始处出现相似的差异性旋律进行。如前述出现的问题,重复段的开始处吕内31和祖特芬6出现极大不同。祖特芬6中从乐句c2至自由段可能为移调乐句,这也许是可以说明为何祖特芬6的诗节段落采用特殊结束音的原因之一;另则,这也可能是由于误写而导致的错误。四个写本中应答段落的结束部分基本保持相同形式。

综上所述,通过以应答圣歌Afaciefuroristui及其诗节段落Converte nos dues在四个音乐写本中的比较分析为例,基本可以推测出,虽然吕内31的年代认定大约为16世纪,但在音乐方面所提供的信息却表现出非常多的古老传统,音乐书写者(scriber)基本没有“制造”更多变化,吕内31所运用的环境中仪式传统可能仍保持着如12、13世纪那样非常严格的状态。总之,该写本片段的更多信息有待进一步挖掘、比较和分析,从而产生更为可信的结论。

音乐写本是记录音乐信息的重要原始资料形式,一般而言,会使用纸(paper)或羊皮纸(parchment)这两种材料进行书写,包含作曲家亲笔签名的写本我们可称之为署名写本(autograph),这类写本在西方音乐史中世纪晚期之后出现较多。音乐写本中除了包含乐谱信息外,还会有文字文本和图画,完整阅读这些多元信息才有可能完整理解其全部内容。音乐写本存在的类型多种多样,从草稿、片段到作品全稿和题献式抄本,它们作为重要的音乐历史文献之一,可为现代的音乐研究者提供出最直接的佐证。在西方早期音乐发展中,现存完整且正式地音乐写本为中世纪时期约9世纪出现的宗教仪式圣咏写本,它们所记录的音乐信息十分模糊,现代人对其进行准确译读仍存在较大难度,11世纪以后,线谱记谱被逐渐推广运用使相对准确记录音乐信息这一愿望成为可能,于是促进了音乐写本的生产数量与日俱增,从而逐渐形成地域性特色的记谱流派,同时,音乐写本制作业的特殊运作模式得以确立,与之相关的音乐创作、保存、传播和表演等方面也都开始呈现出较为繁荣的局面。因此,对西方早期音乐写本的关注,应首先聚焦于对中世纪圣咏写本的研究,尤其是那些存在数量较多的由线谱所记录的圣咏写本,由于它们承载音乐信息的准确性略高,便于现代音乐研究者展开深入研究。

目前国内有关西方早期音乐中的圣咏研究开展甚少,形成这一现状的原因有多方面。首先,史料研究缺乏。圣咏研究的基本史料对象就是圣咏写本,在国内接触到这些写本的可能性较小。国外圣咏写本一般由博物馆、图书馆或宗教机构档案馆等部门保存,由于是较为重要的历史文物资料,对其查阅和研究需要严格的监管制度,但对于国内研究者而言,并不是完全无法接触到它们。以往可能由于某些大环境的局限性,如科技、国际交流、宗教文化隔阂等原因,导致我们接触到这些历史资料的几率几乎为零,但现如今,各方面条件几乎已经发展成熟,国内的研究者完全可以利用某些资源达到直接或间接接触这些历史资料的目的,如通过保存机构的在线数据库查阅基本信息,包括基本介绍和写本影印本图片,或通过正式申请程序要求对写本进行实地考察等。虽然在一定程度上接触史料并非难事,但如何研读它们对于国内研究者而言仍比较陌生。因此,国内学界另一方面所面临的问题便是需要建立起系统化的研究方法。从国外的相关研究状况来看,系统化的写本研究方法已较为完善,其基本程序包括译谱

(transcription)、影印本编辑(facsimileedition)、抄本编辑(criticaledition)、写本学考察(codicological examination)、专题研究等,这些程序的进行并非完全固定以阶段性呈现,有时会出现几项工作需同时进行的局面。大部分圣咏研究都需要基于全面的写本研究才能够得以较好地开展,写本作为承载圣咏的关键性史料,是研究者开展研究的第一步检视对象。国外学界近些年来,圣咏歌集影印本编辑的出版数量呈逐年渐增,[1]一些近年出版物包括:Czernin,Martin.Linz,Upper Austrian State Library(olim Bundesstaatliche Studienbibliothek)Codex 290(183).Ottawa:The Institute of Medieval Music,2006;Colette,Marie-No?lle and Gousset,Marie-Thérèse.Tropaire séquentiaire prosaire prosulaire de Moissac:(troisième quart du XIe siècle)Manuscrit Paris,Bibliothèque nationale de France,n.a.l.1871.Paris:Société fran?aise de musicology,2006;Rankin,Susan.Cambridge,Corpus Christi College,Ms.473.The Winchester Troper.London:Stainer &Bell,2007.更多写本编辑和研究的出版物明细可参见期刊Plainsong&Medieval Music中的参考文献年度汇总。这些经过现代编辑的写本为开展进一步的专题学术研究带来极大方便。目前来看,对于写本研究的方法,国内学界现阶段仍需采取“借鉴”的手段,以国外现有研究方法为基础,关照国内现状并利用有效资源,建立合理且合适的研究方法,从而达成学界对写本研究的深度认知,进而带动国内对西方早期音乐研究的完整性建立。总之,圣咏研究将需要细致的写本研究做以支持,从而有利于对各种圣咏传统及其分支和圣咏的传播会有更为深入的理解,可以说,写本研究是打开圣咏知识大门必不可少的“钥匙”之一。

[1]Luene,Klosterarchiv,MS.31(影印本)吕内,修道院档案馆,第31号

[2]Zutphen,Stadsarchief en Stedelijke Bibliotheek(Municipal Archives),6(微缩胶片数字版)祖特芬,市政档案馆,第6号

[3]Worcester,Cathedral-Music Library,F.160(影印本)伍斯特,大教堂教士会图书馆,第F160号

[4]Utrecht,University Library,MS.406乌特勒支,大学图书馆,第406号

[5]Apel,Willi.Gregorian Chant,Bloomington:Indiana University Press,1990.格里高利圣咏

[6]Bell,Nicolas.Music in Medieval Manuscripts.London: The British Library,2001.中世纪写本中的音乐

[7]Cutter,Paul and Maiani,Brad.“Responsory.”Grove MusicOnline.L.Macy.〈http://www.grovemusic.com〉.“应答圣歌”词条自格罗夫音乐在线

[8]Frere,Walter Howard.Antiphonale Sarisburiense:A Reproduction in Facsimile of a Manuscript of the Thirteenth Century. Farnborough:GreggPress,1966.AntiphonaleSarisburiense:一部13世纪写本影印本复制品

[9]Hiley,David.Western Plainchant.A Handbook.Oxford: Clarendon Press,1993.西方素歌手册

[10]Hughes,Andrew.Late Medieval Liturgical Offices.Toronto:Pontifical Institute of Medieval Studies,1996.中世纪晚期仪式日课

[11]Loos,Ike de,Charles Downey,Ruth Steiner.Utrecht,Bibliotheek Der Rijksuniversiteit,Ms 406(3.J.7):Facsimile Reproduction of the Manuscript.Ottawa:The Institute of Mediaeval Music,1997.乌特勒支,大学图书馆,第406号:写本影印本复制品

[12]Loos,Ike de."Liturgy and Chant in the Northern Low Countries."TIJDSCHRIFT VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VOOR NEDERLANDSE MUZIEKGESCHIEDENIS 53,no.1-2(2003).“低地国家北部地区的仪式与圣咏”

[13]Paleographie Musicle:Fac-Similes Photopypiques Des Principaux Manuscrits De Chant Gregorien,Ambrosien,Mozarabe,Gallican.Solesmes:Bénédictins de Solesmes,1889.音乐古文书:主要格里高利圣咏写本的影印本照片

[14]Parrish,Carl.The Notation of Medieval Music New York:Pendragon Press,1978.中世纪音乐记谱

[15]StanleyBoorman,etal."Sources,MS."InGroveMusicOnline. OxfordMusicOnline,L.Macy.〈http://www.grovemusic.com〉.“原始资料”词条自格罗夫音乐在线

[16]New Webster’s Dictionary of the English Language,Deluxe Encyclopedic Edition,Delair Publishing Company,1971.新韦氏英语词典

[17]The Oxford English Dictionary(Second Edition),Oxford University Press,vol.9,1989.牛津英语大词典

[18]辞海(缩印本),上海辞书出版社,1989

[19]Reimer,Stephen.http://www.ualberta.ca

[20]Lacoste,Debra.http://publish.uwo.ca/~cantus/index.html

[21]Macy,Laura.GroveMusicOnline.http://www.grovemusic.com

附录一:吕内,修道院档案馆,第31号正面I和正面II的影印本

正面I

正面II

附录二:吕内,修道院档案馆,第31号正面I和正面II今译谱

正面I

正面II

(责任编辑高倩)

J616.22

A

1001-5736(2016)03-0037-12

[1]作者简介:梁雪菲(1980~)女,沈阳音乐学院音乐学系副教授。