鱓·鼍·夔:鼓在中国远古仪式之初的演进和地位

2016-11-11张法

张 法

(浙江师范大学 人文学院, 浙江 金华 321004)

鱓·鼍·夔:鼓在中国远古仪式之初的演进和地位

张法

(浙江师范大学 人文学院, 浙江 金华 321004)

鼓在远古因对仪式之舞的规范进入仪式中心,鱓、鼍、夔,既象征各地区族群之鼓的空间多样性,又代表鼓的观念演进的三个阶段,鱓是鳄皮鼓与中杆仪式的结合,鼍是鳄皮鼓显示了鱼与蛙与龙的关联,夔意味着鼓进入远古文化诗乐舞合一的乐之最高级和礼乐合一的礼的最高级。鼓进入仪式的最高级在于巫王-鳄鼓-天道的统一。鼓进入最高级与鼓的威猛形象在仪式中的主导地位相关,当鼓的音律一面占主导时,就从其最高级开始位移出来。鼓在整个仪式中的各方面也起了变化,但鼓因曾为最高级,其产生过的巨大影响仍留存在后来的文化中。

鼓;文化;远古仪式;鱓·鼍·夔;人神以和;威猛;和谐

一、鼓在远古仪式中的产生及其结构

远古中国,鼓是怎样产生继而又进入观念核心的呢?仪式之初,动物面具舞占有核心地位,但舞的本质性完成,除了人的身体和身体上的装饰,还需要其他因素的配合,音乐就是其中之一,舞必须在时间的进行中才呈现出来,助舞之乐显得重要。正是在舞对乐的需要中,人类几百万年的音响经验被组织了起来,舞的核心地位,决定了仪式中首先被突出来的音乐类型,乃是有助于使舞顺利进行并有利于提升其舞的形象的突出节奏的打击乐;在打击乐中,最能融入并体现远古仪式神秘精神的是——鼓。对于中国文化来讲,初民仅在生活中用木、石、竹、骨等材料进行敲敲打打,形成鼓的雏形,继而在百万年的敲打中形成了鼓之器形与乐之韵律,其中木鼓占有重要的地位。从后世文献和目前仍存的佤、苗、瑶、壮、侗、高山等少数民族中的木鼓,可以想象其在远古各地域族群中的主位。然而,当东西南北各族群从互动走向最初的一体时(文献指标的五帝时代或考古的庙底沟时代之后),以土或木为鼓形的器,一定要加上动物皮革(用现在的音乐行话来讲,要从体鸣乐器升级到膜鸣乐器),才成为对远古主流文化来说具有本质意义的鼓。这从乐器体系把鼓定为“革”显示出来。鼓应是从这时开始在各大地域互动并走向一体的历史中,进入升级后的仪式中心。鼓,甲骨文为:

它由壴(鼓之形,形有多样)和攴(手用物击鼓之状,形有多样)两部分组成,“壴”中部的“口”突出了鼓冒皮之后的鼓胀之形,鼓在八音中属革,只有用皮革冒鼓,方是其物质之形的本质体现。而只有人用物击鼓,鼓的本质(在时间性呈现,在人击打中呈现,这两者构成中国型观念中的鼓之为鼓的完成)才能体现出来。然而,这两个观念还要加上思想观念(思想观念反过来决定着鼓的形式和鼓人的形式,以及鼓在文化中的位置),鼓在仪式中的地位才会逐渐增强、提升,最后进入仪式的核心。因此,鼓在远古仪式中的性质,不仅体现为鼓之物质之形的形成,更内蕴着鼓的观念的形成。

中国远古之鼓究竟是怎样的呢?从文献和文字的碎片中,可以用一种演进的逻辑将之组织起来。

在文献上,《礼记·明堂位》讲伊耆氏的土鼓,透出了最初的鼓是用陶土做成的。《文献通考》讲“少昊冒革以为鼓”,点出了鼓形成的关键点:皮革做成鼓面。《吕氏春秋·古乐》讲颛顼用鱓做鼓,并让鱓成为乐的核心,中国之鼓在物质和观念层面相结合,形成了鼓的本质。《山海经·大荒东经》说黄帝之鼓用夔皮做成,这时鼓的本质进一步提升为天下的本质。这些文献把四位远古巫王作为各有所属的族群符号进行历史排列,但不拘于历史(少昊族和颛顼族为帝虽在黄帝之后,但这两族的存在并不在黄帝族存在之后,只是其巫王扬名于天下在黄帝之后),而是突出各族的共存,以鼓的演进为中心,进行排列:其中,伊耆氏象征三皇时期,黄帝、少昊、颛顼象征五帝时期,鼓从三皇开始到五帝达到高峰。所谓高峰有两重含义:一是从艺术的标准看,鼓达到成熟;二是从文化标准看,鼓进入了仪式的核心,成为仪式的最高象征。五帝时代的三大巫王,正好象征了远古时代的三大族群,黄帝象征西北的众族群,少昊代表东方和南方的诸族群,颛顼象征东方和北方的诸族群。鼓在五帝时代达到高峰,是东西南北各族文化融合的结晶。

夏商周以后,鼓在艺术方面进一步发展,但在观念层面,它从仪式的最高象征转为最高象征之一,再隐缓降格,虽仍在最高象征圈内,但已经不是最高象征了。《礼记·明堂位》讲“夏后氏之足鼓,殷楹鼓,周悬鼓”,体现了鼓从观念体系的最高地位移出来的同时,在艺术方面仍进一步精致化。这一精致化又从逻辑上反映了鼓作为仪式乐器在仪式性乐器体系中的演进:夏鼓在鼓足上有进一步的修饰,商鼓在鼓身上有进一步修饰,周鼓在鼓的摆放方式上的演进,这时鼓已进入以钟为核心的乐器体系之中了。

文字上,有三个名词:鱓、鼍、夔,标志着鼓进入到仪式的观念中心。同时,由于文字与历史有巨大的时间距离,用文字记录时,鼓已经从仪式的最高位移出来,因此,这三个词又透出了鼓是如何从仪式的最高级移位出来的。《说文》对三词的释义:鱓是“鱼名,皮可为鼓”;鼍是“水虫,似蜥蜴,长大”,段注“皮可为鼓”;夔是“神魖也。如龙,一足,从夊;象有角、手、人面之形”,段注“其皮为鼓”。许慎的解释关注到了鱓、鼍、夔的某一方面,同时也提示了三个词,特别是夔,与其他方面的互联。这三个词不但各有多重关联,而且三词之间内在互联,即鼓在远古仪式中的演进。这里结合文献资料和文字分析,再联系考古材料和观念体系,来讲鼓在中国远古仪式中的演进。

《礼记·礼运》讲起源时代的礼,其构成要素中就有“土鼓”。*《礼记·礼运》:“夫礼之初,始诸饮食,其燔黍裨豚,污尊而杯饮,蒉桴而土鼓,犹若可以致其敬鬼神。”《礼记·明堂位》说:“土鼓……伊耆氏之乐也。”郑玄注曰:伊耆氏是“古天子有天下之号也”;孔颖达正义曰:“说者以伊耆氏为神农。”*孔颖达《礼记正义序》说:南北朝时期为《礼记》作义疏的学者,“南人有贺循、贺瑒、庾蔚之、崔灵恩、沈重、范宣、皇甫侃等,北人有徐遵明、李业兴、李宝鼎、侯聪、熊安生等。其见于世者,唯皇(甫侃)、熊(安生)二家而已”。这里孔疏的“说者”即指熊安生。把神农作为上古农业文化的符号,透出在农业之初的仪式中就有了土鼓。土鼓即考古学中的陶鼓。目前发现最早的陶鼓是西北7800年前的前仰韶文化大地湾遗址和山东7400年前的北辛文化遗址。之后,陶鼓不仅在大地湾前期而下的整个仰韶文化圈和北辛文化而下的整个大汶口文化圈,有特别丰富的发展,而且遍及黄河流域、淮河流域、长江流域和辽河流域,在仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、屈家岭文化、红山文化中多样发展。*费玲伢《新石器时代陶鼓的初步研究》(载《考古学报》2009年第3期)认为,陶鼓最早在北辛文化,其对各文化陶鼓出土的数据为:辽河流域11件、黄河流域44件、淮河流域94件和长江流域85件。马岩锋、方爱兰《大地湾出土彩陶鼓辨析》(载《民族音乐》2010年第5期)认为,陶鼓最早是前仰韶的大地湾文化,而数量最多是黄河中上游的甘青地区。反映各地文化的鼓有自己的主流样式,如马家窑文化的喇叭形,仰韶文化的釜形,陶寺文化的葫芦形和束腰鼓形,红山文化的筒形、罐形和豆形。[1]陶鼓的器形多方面地与生活用具的器形趋同,表明鼓是源于原始居民对生活用具的敲打,并将之用于仪式之中,经过漫长时间的探索和演进,才产生出来的。这些鼓被用于仪式之中,考古上体现各地文化的鼓都有图案,而且其图案都与各族的主要观念相关联,下面选四种表征重要文化的陶鼓:[1]

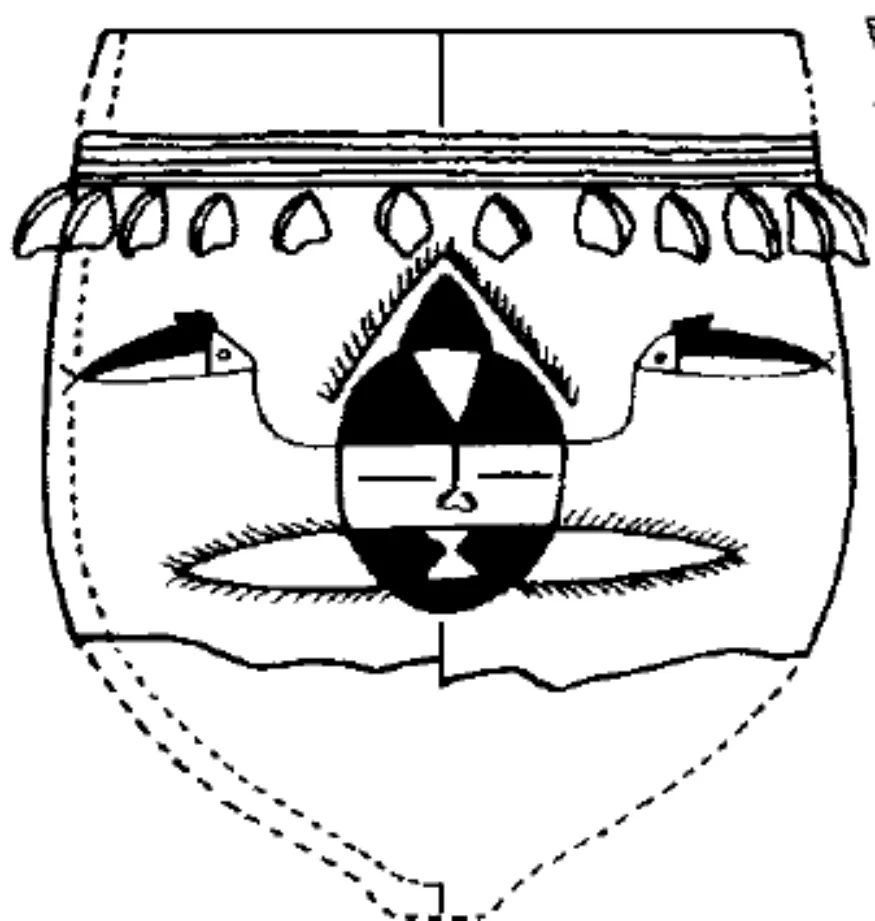

图1 仰韶文化姜寨的陶鼓

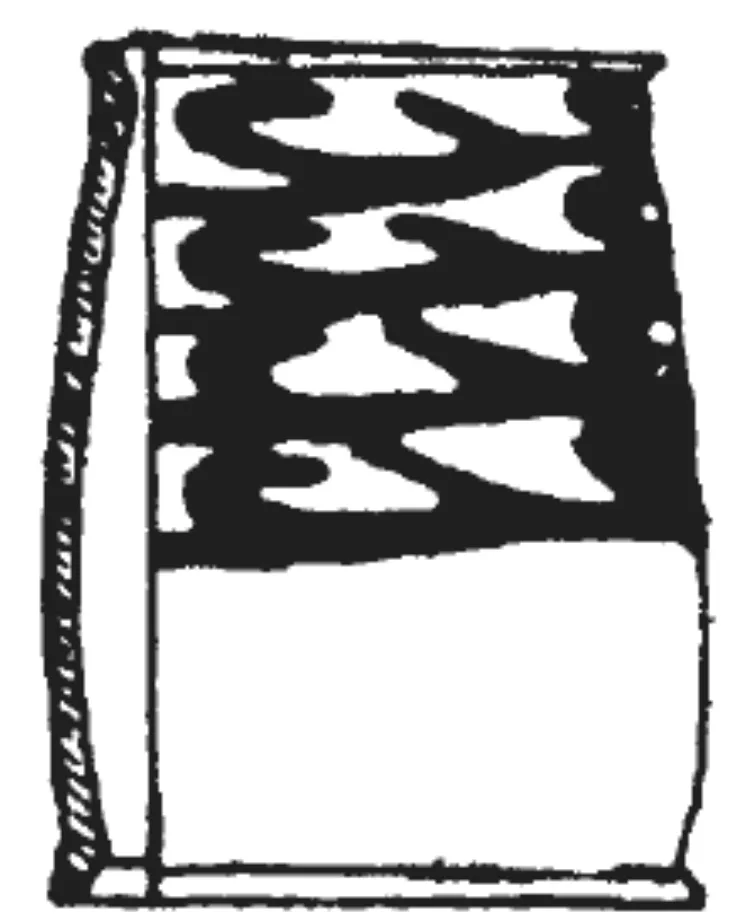

图2 大汶口野店陶鼓

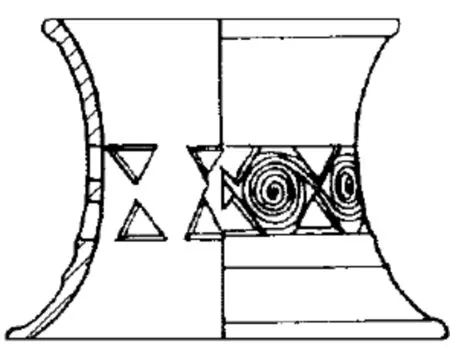

图3 红山文化城子山陶鼓

图4 石家河文化肖家屋脊的陶鼓

四大文化鼓身上的彩绘,都是观念体系中的核心图形。仰韶文化的人面鱼,是半坡型的核心,内蕴着人鱼和天文之间的观念体系。大汶口文化的连续花纹,是与仰韶文化庙底沟型互动之后的产物,图中每一花瓣同时是两花或两朵以上的花的不可分割的组成部分,而且图案有着显隐的两套变幻,内蕴着早期的易学思想。红山文化的勾旋纹,是与庙底沟文化碰撞之后的产物,其本有的龙的形象在彩陶的抽象化中,透出了一种宇宙的动律。石家河文化的连续三角纹和连续大圆纹,是仰韶文化和大纹口文化以及其他文化彩陶中反复出现的图案,内蕴着中国远古具有普遍性的天地运行观念。以上四大文化都把自己的核心图像绘在陶鼓上,表明了陶鼓与仪式的核心观念紧密关联。当然鼓由仪式的重要因素逐渐进入仪式的核心位置,有一个漫长的演进:在与各种乐器乐音竞争中,在仪式性质对某一类型乐音的需要中,在天人观念对某一类型乐音的突出中,更主要的是,在乐器自身的乐音改进和观念演进的双重交汇中,促使它走向仪式的中心。在陶鼓的演进中,鱓的出现是其进入仪式中心的标志。

二、鱓-鼍与鼓作为乐的本质进入仪式的观念中心

鼍,从今天的生物分类来讲,与鱓同类,都属于世界20多种鳄之一的中国扬子鳄类。但从考古学上看,鼍与鱓却既有相同的一面,又有不同的一面,鱓是围绕着鱼和单来建立观念体系,鼍的观念体系却比鱓更加广大。《说文》讲了鼉与鱓相同的两点:字义上是水虫,即从汉语词义的实的方面讲,在鱼类的基础上有所扩大,在字音上是“单”,从汉语字义的虚的方面讲(音同义通),单的张力有所扩大。但强调了一个不同的特点:“从黽”,即鼍与黽在本质上相同。《说文》释“黽”曰:“鼃也。从它,象形。”段注曰:鼃就是蝦蟇。《说文》释“鼃”也是“蝦蟇也”。在此词条中许慎还讲到,鼃即黽即即蛙,而与蛙有关联的是女娲。在古文献中,颛顼与共工相关联,二族的战争造成了天的破坏;颛顼也与女娲相关联,二族都有对天的重建。颛顼以“绝地天通”而重新结构了天地秩序,女娲“炼五色石补天”而重造了天地秩序。女娲补天发生的时间,《列子·汤问》认为是在共工与颛顼争帝之前,面对天地的“不足”而“炼五色石以补其阙”。王充《论衡·谈天》则说是在共工和颛顼争帝而造成“天柱折、地维绝”之后。正如女娲和颛顼都可以看成是延绵甚长的族群名,天地的崩坏和复修在远古族群的冲突与和解中也是一个较长的过程。仪式之鼓由鱓演进为鼍的意义,在于鼍与女娲的关联。在《春秋纬》的《元命苞》和《运斗枢》里,女娲被列入最古的三皇之一,在汉画像里,女娲仍在三皇之中。与女娲相关的神话,遍及华北、中南、华东、西南、西北、东北地区,共有247个(其中汉族235,苗族3,藏族2,蒙古族、瑶族、水族、毛难族、土家族、仡老族各1)。[5](P.18)鼍与女娲的关联,意味着鼍鼓作为仪式中心这一观念在远古中国经历了很大的扩展。这一观念的扩展同时也是鼍鼓作为器物在文化地理上的扩展。于平说,女娲之舞就是蛙舞,就是萬舞。[6]甲骨卜辞、《夏小正》《诗经》《左传》《国语》《墨子》等文献都提到了萬舞。萧兵讲,先秦各方的四大族群,西北的夏和周,东方的商,南方的楚,都有萬舞。[7]孙怡让认为,黄帝《云门》、帝尧《咸池》、帝舜《大韶》、夏禹的《大夏》、商汤的《大濩》、武王的《大武》,这“六代大舞,所谓萬舞也”。[8](P.1726)萬舞实际上是后人对远古各族群的各种舞乐向着统一观念演进的一种指称;之所以称为萬舞,在于舞蹈的程式中,用“萬”字形来象征天体有规律的运转。远古巫王通过对天象的观察,发现了北斗左旋如卍和日月右旋如卐,在这天象旋转的后面,是一个以北极-极星-北斗为中心,带动以四象二十八宿为结构的整个天体的运动。作为远古之舞总特征的萬舞演进到女娲时代,一个重要的新特点,就是鼍鼓进入萬舞的中心,使萬舞在鼍鼓的鼓声节奏中进行。这一新型的巫-鼓-舞的关联,在文字上体现出来:娲即蛙即即即黽即鼍,这些字透露出在当时的仪式中,作为巫王的娲与作为巫鼓的鼍内在的一体性和表现方面(或强调重点)的多样性。这些多样关联中与萬舞的关联,由《说文》对蛙的释义中可以见出:“蛙(),蠆也。” 《左传僖公二十二年》和《孝经讳》都讲,蠆是一种毒虫*《孝经纬》:“蜂蠆垂芒,为其毒在后。”《左传·僖公二十二年》:“蠭蠆有毒。”,是如段玉裁讲的“主毒螫殺万物也”。萬的字义就是一条虫。《说文》释“萬”曰:“虫也。从厹,象形。” 萬,古文字为:

郭沫若、商承祈、叶玉森、高鸿缙等都认为,它即是具有刑杀功能的蠆。[9](PP.909-911)从文字群的关联来讲,其繁体(萬)的下部左旋和右旋与简体(万)的左旋和右旋,是与卍和卐相通的。而仰韶文化和马家窑文化中大量的蛙纹,又正好与卍和卐相通。萬舞在远古,如毒螫杀万物的蠆一样,主要体现的是刑杀的气氛,因此,《大戴禮·夏小正》说“萬也者,干戚舞也”。《尚书·大禹谟》讲帝舜征苗,展示了干戚舞;《山海经·海外西经》讲刑天争帝,展示的也是干戚舞。当这种既体现天道规律又彰显刑杀的萬舞在鼍鼓的鼓声中进行,天道正义和现实威猛都得到了更好的体现。因此,在巫-鼓-舞的关联中,前面讲的系列相关词要把舞的词汇加上去,即成为“娲-蛙---鼍-蠆-萬”。在这一关联中,最为重要的是,鼍鼓成为仪式的中心,仪式由其惊天动地的鼓声开始。考古学目前在属于大汶口文化的多处墓地(如山东邹县野店、江苏邳县刘林、山东兖州王因遗址)发现了陶鼍鼓,在属于龙山文化的山东泗水尹家城遗址发现了木鼍鼓,在被考古学推断为尧或舜时代的陶寺的甲种大型墓中发现了盖为王室重器的鼍鼓,[10]加之考古发现的商代后期铜制鼍鼓和文献《诗经·灵台》的“鼍鼓逢逢”,均表明鼍鼓有一个久远而绵延的历史且处于意识形态的核心,因而被称为“灵鼍之鼓”。*李斯《谏逐客书》:“建翠凤之旗,树灵鼉之鼓。”司马相如《子虚赋》:“击灵鼓,起烽燧。”灵既是巫的本质又是神的本质,灵鼍内含着巫-鼓-舞-神的统一。这一变化,把从鱓开始的鼓在仪式中的地位提升到一个新的阶段。

三、夔的多样内蕴与鼓进入仪式的最高中心

在鼍鼓的基础上更进一步发展出了夔鼓。夔在文献上最为复杂,在《山海经》里,夔出现在黄帝时代,《帝王世纪》中与尧相关,《尚书》里与舜相连,甲骨卜辞中,则关系到殷商的先祖(夋或曰帝喾或曰契),谯周《允志解》把夔与禹相关联……透出的应是夔从地域性到普遍性的复杂过程。夔在黄帝时代的出现,总是与黄帝与其他巫王的争斗相关,正如鼍在颛顼时代的出现是颛顼与其他巫王的争斗相关。因此,夔在黄帝时代的形象和性质,如同鼍在颛顼时代的形象和性质一样,一是水兽的形象,二是体现威猛。当演进到舜的时代,夔不但成人型,而且是乐的总管,指挥着“百兽率舞”的大团结,不是彰显威猛而是强调和谐,这表明从黄帝到颛顼的漫长时代,夔和鼍一方面与不同的族群相连,另一方面以相同的方式进行着乐之高位的竞争和文化高位的竞争;而到舜的时代,夔取得了最后的成功,由动物形象转成主管动物的“人”的形象,而鼍却仍然停留在动物的形象上。从鼓的演进、乐的演进、礼的演进来讲,夔内蕴着并催生了更多的文化内容。但夔之能成功,又在于其出场之时就包含了比鼍更多的内容:

东海中有流波山,入海七千里,其上有兽,状如牛,苍身而无角,一足。出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔。黄帝得之,以其皮为鼓,撅以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。(《山海经·大荒东经》)

这里,夔与鱓、鼍同样属于水中之兽,同样其皮可以为鼓,后世将之称为夔鼓。《隋书·虞世基传》有:“曳虹旗之正正,振夔鼓之镗镗。”刘敦愿讲,鱓鼓即鼍鼓即夔鼓。[11]然而比起鱓和鼍,《大荒东经》里的夔具有更多的鱓和鼍所没有的特征:一是与黄帝相关联,黄帝作为巫王,领导了远古各族群第一次大融合的最重要的战争,夔在与政治权威的关联上占了先机;二是与雷相关联,成为雷兽,进而成为雷神,夔作为水兽又与天上之雷关联起来,形成了水和天的交汇,具有了天上地下的普遍性;三是身体特征如牛;四是下肢特征是一足。牛首一直是神农的象征。严文明说,炎帝是神农族的最后一位巫王。[12]夔的牛首形象暗寓了黄帝与炎帝的联合,同时也让夔与一个更为久远的历史联系起来。“一足”的强调包含了重要的内容,其实鱓和鼍都是一足,鱓中的“单”是一足,其强调的是中杆的中心性和唯一性。鼍下部的黽是一足,突出的是鳄的特大长尾本相,以鼓皮的兽性来源彰显鼓的威力。而夔的一足,不但内蕴了鱓之中杆和鼍之鳄性,而且包含了更多的内容,主要有两点:第一点与仪式之乐相关。一足,乃上古仪式上的一种舞姿,夔在《说文》属“夊”部,《说文》释“夊”曰:“行迟曳夊夊,象人两胫有所躧也。”段注曰:“履不箸跟曰屣。屣同躧。躧屣古今字也。行迟者,如有所拕曳然。”并说正如《玉藻》中讲的“圈豚行不举足”和《玉篇》里讲的“雄狐夊夊”的步态。总之,夔与一种仪式舞步相关。夔既是仪式中的夔鼓,又是在夔鼓指挥下的巫舞的夔步。通过鼓与舞的一体化结合,夔占有乐中的最高位;第二点与观念建构相关。夔与魁音同义通,夔的一足与北斗的斗柄相通。北斗的斗柄指挥着天地的运转,夔的一足舞姿,指导着巫舞的进行。而北斗的另一形象是“鬿”*刘向《九叹·远逝》:“讯九鬿与六神。”王逸注:“九鬿,谓北斗九星也。”,远古之初,鬼即神,鬼是神的形象的一面,神是神的内在一面*鬼字的初义是神(具言之是神的形象一面)。远古仪式中心从空地到坛台进而到祖庙,鬼才成为人死为鬼的祖鬼。这是一个复杂的观念和词义的演变,将另文详论。,作为“鬿”的北斗是带着武器(斤)的神,闪耀着一片杀气,《淮南子·天文训》讲:“北斗所击,所向无敌”,透出的正是北斗威严的一面。北斗为神,旋转着的斗柄就是这个神的一足。谯周《允志解》把夔龙与禹相关联*谯周《允志解》:“禹治淮水,三至桐柏山,惊风迅雷,石号木鸣,土伯拥川,天老肃兵,功不能兴。禹怒,召集百灵,授命夔龙,桐柏千君长稽首请命。”,在禹名下的禹步也是一种仪式舞蹈程式,禹步与萬舞一样,都是与北斗的旋转相关联的。因此,夔一足与鱓和鼍的一足都与北斗相关:鱓的中杆与北斗相关,鼍的蛙舞即萬舞与北斗相关,然而夔与魁的音同以及夔之夊对一足舞步的强调,让这一关联更鲜明更突出。夔与北斗和雷神的双重关联,使之占据了仪式之乐的最高位。而黄帝又是与北斗紧密关系的,当夔与北斗和天雷具有了相通性的时候,将之与黄帝关联起来,就是顺理成章的事了。《大荒东经》里关于夔的四项内容,以碎片的方式表征了鼓在上古仪式的演进中与上古意识形态整体演进的一些关键因子。其背后,是东西南北中各族群汇聚中原时的激烈碰撞,以及碰撞后的华夏融合;这一融合从鼓的角度讲,就是从鱓到鼍到夔的复杂、交错、回还而漫长的演进。从鼓的角度讲,鱓、鼍、夔这三个词在共时展开的同时出现的历时演进,具有三方面的含义:一是在上古长江、黄河、淮河流域遍布鳄类的地理现实中,各族群用来制鼓的鳄有地域上的不同。在这一意义上,可以把鱓、鼍、夔看成是由鳄的种类差异所对应的地区差异的象征;二是用鳄制鼓并进入仪式,可以把鱓、鼍、夔看成对不同鼓所代表的不同族群的仪式差异和观念差异的象征;三是从族群互动、联合、融和的历史演化角度,从鱓到鼍到夔,体现了上古族群在互动中的观念演进。从远古时代动物形象的演进来讲,是由各种动物演进为龙凤和“四灵”,龙是动物演进的最高级,龙的形成甚为复杂,主线之一是由鱼到龙。从这一角度看,鱓、鼍、夔的演进,正是由鱼的形象到龙的形象的演进。鱓、鼍、夔就其生物原型讲,都是水中鳄类动物。但鱓突出的是鱼类,鼍既突出鱼类又彰显了蛙()类,鼍还通于鼋和龙,《史记·周本纪》说“龙亡而漦在椟,化为伭黿”,讲的就是龙与黿在本质上的相关。《说文》释“它”曰:“虫也。从虫而长,象冤曲垂尾形”,是后来构成龙的身体的蛇类。鼍的字义关联,昭示了从鱼向龙的演进形态,在观念建构上已经具备了“龙”的意蕴,因此,鼍往往可以与龙相互为用,如马融《广成颂》“左挈夔龙,右提蛟鼉”。而到夔则完全成为龙了。《尚书·舜典》“伯拜稽首,让于夔龙”,《大戴礼记·五帝德》有“龙夔教舞”。因此,从鱓到鼍到夔的形象演进,均符合上古文化由鱼到龙的观念演进。从考古上也可以看到,夔龙曾进入到龙形象演进的主流,最初呈现为各方各代的龙:仰韶文化的鱼形龙、红山文化的猪龙、良渚文化的玉龙、龙山文化陶寺的蟠龙,到商周时代最普遍的是青铜器上的夔龙。夔龙之成为主要龙象,得益于自己的“一足”所内蕴的远古天道的支持,同样,夔龙未能升级为先秦以后具有普遍性的黄龙,原因也在于其“一足”不符合新的天道,从而未能成为中国文化真正的龙,而只是《说文》所讲的“如龙”。

夔作为东西南北中族群互动融和的表征,其形象在现实的演进中更为复杂。夔不但是水中之鼍,其形象又演化成比鼍更为复杂的龙,而且是以多种面相出现的。其头部,《山海经》说夔是“牛首”,《说文》讲是“人面”。《山海经》说夔头上“无角”,《说文》讲“有角”。而在《国语·鲁语》中成为“木石之怪夔蛧蜽”,是山中之兽,韦昭注说是“人面猴身”的山繅(或作)。《庄子·达生》也说“山中有夔”。在甲骨中的、、等字,孙诒让、唐兰、李孝定、郭鼎堂、鲁实先等皆释为夔,王国维初释为夋,后释为夔。[13](P.678)吴广平说,夔即是夋,[14]而夋为鸟形……夔在形象上的种种差异,当可理解为,基于鳄皮鼓在各种族群仪式中的核心地位,再以夔鼓为核心结合具体族群地域的特点,又把这些特点加之于夔鼓之上,形成符合自身族群特点的观念。之所以这些形象各有不同的观念都以夔为名,在于夔鼓在仪式中的重要作用。

帝俊妻娥皇,生此三身之国,姚姓,黍食,使四鸟。有渊四方,四隅皆送。

羲和者,帝俊之妻,生十日。(以上《大荒南经》)

帝俊生中容,中容人食兽、木实,使四鸟:豹、虎、熊、罴。

帝俊生晏龙,晏龙生司幽。司幽生思士,不妻;思女,不夫。食黍食兽,是使四鸟。

帝俊生帝鸿,帝鸿生白民,白民销姓,黍食,使四鸟:豹、虎、熊、罴。

帝俊生黑齿,姜姓,黍食,使四鸟。

帝俊下友。帝下两坛,采鸟是司。(以上《大荒东经》)

帝俊下友。帝下两坛,采鸟是司。(《大荒西经》)

帝俊生晏龙,晏龙是为琴瑟。帝俊有子八人,是始为歌舞。(《海内经》)

帝夋(俊)乃为日月之行。(《楚帛书》)

从上述文献可以看出,帝俊与日月、四方、四鸟、四兽、音乐、歌舞的关系。换言之,在早期族群的重要仪式中,巫王身着夔型服饰时,人巫与天帝合于一身,日月之运行和四方之互动都在舞乐中体现出来。夔,相比于其由水中动物的前身鱓到鼍,相比于由空中动物而形成的凤鸟,均包含了更多的内容,因而成为乐舞的总称。因其作为舞乐的主导者,在舞乐之中天帝观念由之而体现出来,巫王的权威由之而彰显出来,因此,夔是鼓、又是以鼓为核心的舞乐,还是舞乐中的巫王和“上帝”。简言之,是舞乐之王-政治之王-观念之王的合一。夔虽然经由以鼓为核心的仪式而产生出来,但一旦产生后,就成为舞乐的本质符号而得以代代相传。但夔是兽形,一旦远古历史巫王的形象从兽形演变为人形,夔以及其他兽形就会从仪式的中心移位出来,不再是政治之王而仅是舞乐之王。《吕氏春秋·古乐篇》记述中,远古之初,从朱襄氏到葛天氏到唐陶氏,政治之王与舞乐之王是合一的;从黄帝开始,政治之王与舞乐之王就分开了。黄帝时代的伶伦,颛顼时代的飞龙,帝喾时代的咸黑,帝尧时代的质,帝舜时代的延和质,夏禹时代的皋陶,商汤时的伊尹,文王时的周公,先后成为乐的总管。《古乐篇》包含了远古之乐演进的重要内容,对本节的主题来讲,从黄帝开始的政治之王与舞乐之王的分工具有重要的意义。有了这一区分之后,夔成为了圣王(主管政治)下面的乐正(主管舞乐)。在《尚书》《帝王世纪》《左传》《吕氏春秋·察传》《荀子·成相》《大戴礼记》《礼记·乐记》《说苑》等古代文献中,皆以夔为乐正。夔之所能成为各方所公认的乐正,在于夔这一形象凝结了东西南北中各族群在漫长历史中鼓为舞的主导、舞为仪式主导、仪式为天地人主导等多样内容。而以鼓和舞为核心的远古仪式,形成了远古礼乐文化的主体,同时也形成了中国文化最初的象征主体。

四、鼓的中心地位、体系内容、文化影响以及出离最高位的原因

鼓在远古的移位,除了时代和人的观念的演进之外,还有鼓自身的原因。正如雷的后面是北极-极星-北斗的运转,鼓的后面有乐律的支持,鼓的二重性一旦从威猛转入和谐,对乐律的占有则更为重要。以鼓为中心的乐的体系,后面有天道的关联,在对乐的认识的深化中,这一关联是以乐律的体系体现出来的,而从鼓这一以强调节奏为主而不以音高丰富见长的乐器难以进到乐律深处。应是远古巫王对乐律的追求,让鼓从乐的最高级和仪式的最高级开始了位移。在鼓占有最高级及退离中心之后,发生了以管乐之龠、弦乐之琴、编列之钟所内蕴的乐律的演进,最后是由钟代替鼓,成为乐的最高级。虽然鼓从乐的最高级和仪式的最高级位移出来,但由于鼓在从五帝到殷商的三千年间(约公元前4000-公元前1000年),一直占据着乐的最高位和仪式的最高位,鼓在当时的成就和后来的影响是非常巨大的,至少从以下五个方面体现出来:

第一,形成了有关鼓在乐中的主导地位的理论话语。《五经要义》和《玉篇》都讲:“鼓所以检乐,为群音之长。”孔颖达疏《礼记·学记》曰:“若奏五声,必求鼓以和之”,“五声不得鼓,则无谐和之节”。同时,鼓在天人互动起主导作用,《路史·后记》讲鼓的目的是“通山川之风”。《国语·晋语八》有“夫乐以开山川之风”。在以鼓主乐的时代,鼓代表乐的功能,与山川之风的互动是在鼓的主导下进行的。最初之礼是以乐的形式体现出来的,礼就是乐。王国维等皆曰:礼的本字是豐;裘锡圭说:“豐是大鼓”,[16](P.42)在礼即乐的时代,礼是以大鼓来命名并作为象征的。在宋元以后的戏曲音乐中,整个音乐还由鼓来指挥和调控。

第二,形成了一个以雷鼓为核心的六鼓体系:雷鼓、灵鼓、路鼓、鼖鼓、鼛鼓、晋鼓。《周礼·地官·鼓人》讲:雷鼓用于与天神相关的仪式,灵鼓用于与地祇相关的仪式,路鼓用于与祖宗相关的仪式,鼖鼓用于与军事相关的仪式,鼛鼓用于与重要工程相关的仪式,晋鼓则用于金属乐器的整体互动之中。*参见李学勤主编《周礼注疏》(北京大学出版社,1999年,第316页)。郑玄注是:以晋鼓和编钟;孔颖达补充说:“钟之编与不编,作者皆是金奏,晋鼓皆和之矣。”夔曾是巫王又是雷神,雷鼓即夔鼓即天鼓,六鼓都以雷鼓为核心而展开,反映的是在五帝时代的几千年的文化建构中,以夔鼓为核心而形成并扩展到文化的每一方面。

第三,鼓的最高地位使击鼓的动词“鼓”字可以运用于几乎所有乐器。对于鼓,可以本义地说鼓鼓(《周礼·鼓人》“以雷鼓鼓神祀”),击磬也可以说鼓磬(《尔雅释乐》“徒鼓磬谓之寋”),击缶也可以讲鼓缶(《周易举正》“可以鼓缶”),击钟可以说鼓钟(《诗经·白华》“鼓钟于宫”),鼓钟磬缶之类的打击乐用鼓在打击动作上属于同类,但弦乐器同样可以用鼓来描述其动作:琴可鼓之(《荀子·劝学》“伯牙鼓琴”),瑟可用鼓(《论语·先进》“鼓瑟希,铿尔”),筝亦用鼓(《敦煌实录》“善鼓筝”),琵琶和箜篌都可鼓(刘熙《释名·释乐器》“琵琶……马上所鼓也”,“箜篌……师涓为晋平公鼓焉”);另外,吹奏乐器也可以用鼓,《诗经·鹿鸣》有“吹竹鼓簧”。鼓这样的用法,初看起来难以理解,段玉裁就曾感到困惑(《说文》段注曰:“若鼓训击也,鼗、柷、敔可云鼓,埙、箫、管、弦、歌可云鼓乎”)。为了讲通文献,古代学者不从乐器及其演奏的差别上讲,而是从乐器所发的声音共性上讲,如郑玄注《周礼·春官·小师》说:“出音曰鼓”,即无论用什么方式,只要乐器由此而发出声来,这一方式便可称为“鼓”。进而,鼓可以用来描述声音的各种表现方式:鸣(王逸注《离骚》“吕望之鼓刀兮”曰:“鼓,鸣也”)、震(《白虎通·礼乐》“鼓,震音”)、振动(王聘珍解诂《大戴礼记少闲》“鼓民之声”曰“鼓,振动也”)。然而,回到远古的语境之中,人们对鼓之所以这么讲,在于鼓体现了乐的本质,只讲某一具体的乐器演奏,则无法使人知道是否体现了乐的本质,用了鼓字,就会使人明白:这一乐器的演奏已经体现了乐的本质。一切乐器的演奏,是否达到了天地的本质,就在于它是否达到了鼓的演奏之高度。正是有漫长的以鼓为乐的本质之历史,作为动词的鼓才可以用于一切乐器的演奏之中,尽管后来鼓已经没有当年的高位功用了,但其曾有的辉煌还是在文字上保留了下来。

第五,鼓虽然位移出最高级和最中心,但在乐中仍有较高的地位,也有进一步的发展。例如,现在中国有各类鼓150多种,在边疆民族地区尤多,如内蒙古地区有40多种。[20]在从五帝到夏商周的演进中,鼓在乐中的最高位的地位被钟取代了,但鼓的精神既留存于取代鼓进入乐器中心的钟里(《周礼·考工记·凫人》中,鼓是编钟正面下部的主要发音部位之名),也铭写在先于鼓成为乐器中心的磬里——磬以顶部最高处的倨句(或中间的悬口)为中线,分为股和鼓两个部分,鼓的面积大于股。更为重要的是,鼓曾经内蕴的文化精神,一直以多样的方式存在着和发展着。

[1]费玲伢.新石器时代陶鼓的初步研究[J].考古学报,2009,(3).

[2]陈奇猷校释.吕氏春秋(上)[M].上海:学林出版社,1984.

[3]王宜涛.半坡仰韶人面鱼纹含义新识[J].文博,1995,(3).

[4]周清泉.文字考古[M].成都:四川人民出版社,2003.

[5]杨利慧.女娲溯源[M].北京:北京师范大学出版社,1999.

[6]于平.“萬舞”的地缘归宿与物种表象[J].民族艺术研究,2013,(3).

[7]萧兵.万舞的民俗研究:兼释《诗经》《楚辞》有关疑义[J].辽宁师范学院学报,1979,(5).

[8]孙怡让.周礼正义(大司乐)[M].北京:中华书局,1987.

[9]李圃.古文字诂林:第10册[K].上海:上海教育出版社,2004.

[10]陈国庆.鼍鼓源流考[J].中原文物,1991,(2).

[11]刘敦愿.从夔典乐到夔蛧蜽[J].文史哲,1980,(6).

[12]严文明.炎黄传说与炎黄文化[J].协商论坛,2006,(3).

[13]李圃.古文字诂林:第5册[M].上海:上海教育出版社,2002.

[14]吴广平.祖先崇拜与生殖崇拜的叠合——夔一足神话的阐释[J].中南民族学院学报,1994,(6).

[15]曹定云.夔为殷契考——兼说少昊太昊[J].中原文物,1997,(1).

[16]裘锡圭.甲骨文中的几种乐器名称:释庸、豐、鞀[M]//裘锡圭学术文集:第1卷.上海:复旦大学出版社,2011.

[17]李元方.“鼓”义考原[J].中国音乐,2009,(4).

[18]徐锴.说文解字系传[M].北京:中华书局,1987.

[19]李圃.古文字诂林:第8册[K].上海:上海教育出版社,2003.

[20]邢野.北方鼓与鼓文化[J].内蒙古大学艺术学院学报,2005,(3).

(责任编辑:山宁)

On the Evolution and Position of the Drum in Ancient Rites in Early China

ZHANG Fa

(College of Humanities, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

The drum plays a key role in the ancient rites due to the rite norm. Different drums, namely Shan(鱓), Tuo(鼍) and Kui(夔), represent not only the spatial diversity of ethic groups in different regions, but also three phases of the concept evolution of the drum. Both Shan(鱓) are Tuo(鼍) are alligator drums with the former a combination of middle pole rite and the latter a representation of the association between fish and frog and loong. Kui(夔), to some extent, means the summit of the integration among poem, music and dancing in terms of the music and between rite and music in terms of the rite. The admission of the drum into the top-leveled rite lies in the combination among the witch king, alligator drum and the Way of Heaven. Moreover, the drum admission is associated with the power of the drum in the rite. The drum starts to move out of its superiority as long as it is dominated by the rhyme and exercises changes during the course of the rite. However, it does leave in the following culture a great influence owing to its previous superiority.

Drum; culture; ancient rite; Shan(鱓)-Tuo(鼍)-Kui(夔); harmony between Human and God; power; harmony

2016-03-07

张法(1954-),男,重庆市渝中区人,浙江师范大学人文学院教授、博士生导师,主要从事美学与哲学的研究。

历史研究

J120.9

A

1674-2338(2016)03-0001-10

10.3969/j.issn.1674-2338.2016.03.001