以家庭为中心的早期护理干预在孤独症患儿中的应用

2016-11-11张绍彩仇爱珍

张绍彩,仇爱珍

以家庭为中心的早期护理干预在孤独症患儿中的应用

张绍彩,仇爱珍

[目的]探讨以家庭为中心的早期护理干预在孤独症患儿中的应用效果。[方法]选取孤独症患儿94例随机分为观察组和对照组各47例,给予对照组患儿常规护理干预,观察组患儿在常规护理干预的基础上给予以家庭为中心的早期护理干预,比较两组患儿干预前及干预6个月后孤独症治疗评估量表评分(ATEC)和孤独症行为量表评分(ABC)、干预后的孤独症严重程度以及患儿及家属的护理满意度。[结果]干预后,观察组患儿ATEC评分、ABC评分及孤独症严重程度低于对照组,护理满意率高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。[结论]以家庭为中心的早期护理干预有助于提高孤独症患儿的社交能力、生活自理能力及语言沟通能力,提高患儿及家属的护理满意度。

以家庭为中心;护理干预;儿童孤独症;孤独严重程度;护理满意度

儿童孤独症是儿童早期广泛发育障碍(pervasive developmental disorder,PDD)的代表性疾病,又称孤独性障碍或自闭症,是以刻板的兴趣和行为模式为特点并具有明显的社会和沟通技能障碍的缺陷性疾病[1]。有调查显示:全球儿童孤独症的发病率已超过1%,远远高于肿瘤、糖尿病等疾病的发病率;我国儿童孤独症发病率约为5.8%,并呈明显上升趋势[2]。儿童孤独症是儿童智力发育障碍的一种,其对儿童的语言、感知、情感、社会交往等诸多功能均会产生严重的影响,使儿童的社会沟通交流和行为发生问题,给患儿父母及家庭带来严重的心理压力和社会负担。目前,对于儿童孤独症的护理多采用集体护理或短期的个性化护理,但由于患儿的个体差异较大,因此很难取得明显的治疗效果[3]。本研究对儿童孤独症患儿实施以家庭为中心的早期护理干预,取得了较好的效果。现报道如下。

1 对象与方法

1.1研究对象选取我院2014年6月—2016年1月收治的孤独症患儿94例。纳入标准:①年龄4岁~7岁;②符合美国精神心理学会2013年第5版《精神疾病诊断与统计手册》中儿童孤独症的诊断标准;③无呼吸及发音系统病变及功能障碍;④听力正常,无外周及中枢听力疾病及功能障碍;⑤患儿监护人自愿参与并签署知情同意书。排除标准:①有严重行为障碍的患儿,如严重缄默;②合并抽动症、癫痫等神经系统疾病;③患儿监护人不愿意接受治疗,拒绝在知情同意书签字。将所有患儿随机分为观察组和对照组各47例。对照组中,男24例,女23例;年龄5.83岁±0.41岁;语言交流障碍44例,智力障碍43例,多动15例,焦躁13例,行为异常21例,不与人交流32例;家长文化程度为小学及以下者12例,中学及中专者19例,本科及专科者16例;家长与子女关系亲近者32例,一般者12例,疏远者3例。观察组中,男26例,女21例;年龄5.68岁±0.55岁;语言交流障碍45例,智力障碍40例,多动11例,焦躁16例,行为异常23例,不与人交流34例;家长文化程度为小学及以下者11例,中学及中专者21例,本科及专科者15例;家长与子女关系亲近者33例,一般者12例,疏远者2例。两组患儿性别、年龄、患病情况、家长文化程度等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

1.2.1干预方法

1.2.1.1对照组给予对照组患儿常规护理干预,即根据患儿病情的严重程度和患儿现有的技能及兴趣,有针对性地给患儿制定详细的干预计划,如根据患儿具体情况在特定医护人员和家长的陪护下选择平衡木、脚步器等运动设施和语言、感知等社会技能的定期训练。此外,在患儿的护理过程中对其治疗情况、配合程度等相关资料进行收集,并定期根据收集结果进行干预方案的调整。

1.2.1.2观察组在常规护理干预的基础之上给予观察组患儿以家庭为中心的早期护理干预。具体内容为:①行为动作训练。根据患儿的具体情况制定特定的行为训练目标及方案,并对其训练的目标动作不断强化。以洗脸为例,先由家长对患儿进行示范并协助进行盥洗,持续一段时间后,家长可先为孩子调整好合适的水温,并鼓励其进行自行洗漱、擦拭等。训练过程中以鼓励为主,对孩子取得的进步给予表扬及肯定,以促进孩子心理和技能在训练中的逐步进步。②交流沟通训练。医护人员可为患儿及家长设计丰富多彩的游戏,提升患儿参与的兴趣,有意识地对其进行引导,增加家长与孩子的互动。此外,告知家长多带领患儿参加户外活动,接触不同的人和事物,可采用示范、鼓励的方式引导患儿与陌生小朋友进行问好、握手、交流等,提高患儿的社交能力。③反应能力的培养。采取不同的方法培养患儿的主动性,应保持每日3次或4次训练,每次30 min左右。如可在餐后1 h引导患儿看鲜艳或其感兴趣的事物,并不断变化刺激信号,以保持持续的新鲜感。应注意的是当患儿情绪欠佳时,应适当让患儿休息。④语言引导。孤独症患儿注意力不易集中,因此家长在进行语言引导时,可采用拍手、吹口哨等方式吸引患儿,通过听觉刺激引导患儿进行简单的交流。如可通过电视或儿童音乐协助患儿进行四肢和关节的运动,在轻松的环境下让患儿学习简单的语言。⑤听觉引导。孤独症患儿反应能力较差,因此家长可选购带有音效的玩具进行声音感知能力的培养,在患儿玩耍时,可利用远处玩具的声响引导患儿寻找,以提高其对事物的感知和行为能力。

1.2.2效果评价①干预前和干预6个月后采用孤独症治疗评估量表(ATEC)[4]和孤独症行为量表评分(ABC)对两组患儿进行测评。ATEC包括语言能力、社交能力、感觉/知觉、身体行为能力等,总分179分。ABC包括感觉、交往、躯体运动、语言、生活自理5个因子,总分156分。②对两组患儿随访10个月后采用儿童孤独症评定量表(CARS)[5]对患儿孤独症的严重程度进行测评,CARS包括躯体运动能力、视觉反应能力、听觉反应能力、情感反应等15项评定目标,30分~35分为轻度和中度孤独症,36分~60分且5项评定项目均在3分以上为重度孤独症。③对两组患儿随访10个月后对患儿及家属对护理的满意度进行调查,满意度有非常满意、满意和不满意3个等级,满意率=(非常满意例数+满意例数)/总例数×100%。

2 结果

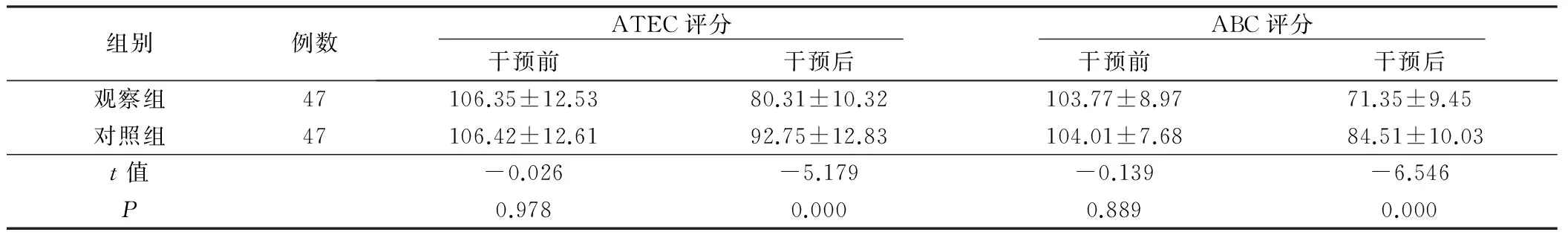

2.1两组患儿干预前后ATEC和ABC评分比较(见表1)

表1 两组患儿干预前后ATEC评分和ABC评分比较 分

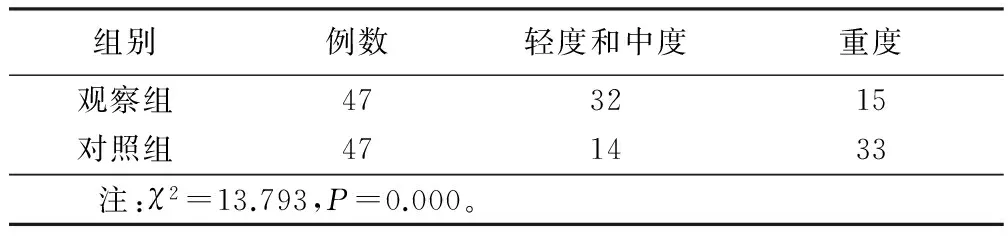

2.2两组患儿干预后孤独症严重程度比较(见表2)

表2 两组患儿干预后孤独症严重程度比较 例

2.3两组患儿及家属护理满意度比较(见表3)

表3 两组患儿及家属护理满意度比较

3 讨论

目前,儿童孤独症的病因及发病机制尚不明确,可能与患儿围生期的高危因素、脑实质性病变、脑结构异常、遗传学因素等有关联[4]。但随着人们对儿童孤独症认识的不断提高和我国儿童保健意识的逐渐增强,近年来儿童孤独症的诊断率不断提高[5]。儿童孤独症患儿具有以下核心特征:①社交功能受损。孤独症儿童对外界社交刺激的敏感性及社交的回应性发生障碍,缺乏社交行为,对情感信息的处理和自身情感的表达出现障碍。②沟通交流能力受损。孤独症儿童持续存在严重的沟通障碍和语言障碍,主要表现在语言运用及情景对话方面,词语的意思较为固定,无法使用及区分多义词。③出现刻板和重复性活动,如强迫性或异常性的关注和一致性的持续刻板运动。除此之外,孤独症儿童多伴有智力异常、感知障碍、行为调节缺陷等相关特征。目前针对儿童孤独症还没有明确的治疗方法,大多数治疗方法(如体育锻炼、音乐治疗等)都处于尝试阶段,但都已证明对儿童孤独症具有一定的改善作用[6-7]。

本研究通过家庭因素对儿童孤独症进行干预,使家庭成员在干预过程中充分发挥作用,对孤独症的改善有一定作用。以家庭为中心的早期护理干预的内容主要包括行为动作训练、交流沟通训练、反应能力的培养、语言引导和听觉引导。其中,动作行为训练根据患儿的实际情况制定详细的训练目标和措施,通过长期、经常、基本的训练,将训练内容贯穿于患儿的日常生活中,以正确的鼓励、明确的干预、科学的方法、正确的技巧对患儿的行为动作进行训练,使患儿掌握更衣、洗漱、穿衣、如厕等基本的日常生活能力,为患儿进入社会做好充分的准备[8];通过沟通交流训练使患儿的社交礼仪、人际交往等社会技能得到训练,多样化的游戏方式使患儿的社交恐惧得到缓解,同时可对患儿的沟通合作能力进行锻炼,加深患儿与家长间的情感;通过使用色彩鲜艳或孩子感兴趣的事物发出不断变化的刺激信号对患儿的反应能力进行培养,以引起其持续、稳定的注意,刺激患儿的感知能力,丰富患儿的周围环境;孤独症儿童多沉浸在自己的世界里,具有沟通障碍和对指令的听从能力较差的特点,通过音乐的方式对患儿进行语言能力训练,可促进其脑神经细胞的发育,同时协助患儿跟随音乐舞动和演唱,使其对语言的主动性提高[9-10]。此外,采用有声响的玩具及带领患儿参加户外活动等对提高患儿接触新事物的能力和回归社会有一定的积极作用。研究结果显示:观察组患儿ATEC评分、ABC评分和孤独症严重程度较对照组降低(P<0.05),说明以家庭为中心的早期护理干预通过家庭因素的干预,对儿童孤独症具有较好的治疗效果;同时观察组患儿及家属的护理满意率高于对照组(P<0.05),说明以家庭为中心的早期护理干预较大程度地满足了患儿家属的期望,与肖秀云等[11]的研究结果一致。

综上所述,以家庭为中心的早期护理干预对儿童孤独症有一定的改善作用,可提高患儿的社交能力、生活自理能力及语言沟通能力,可增强家长与患儿的交流,提高护理满意度。

[1]姜楠,李小寒,范玲.以家庭为中心的护理模式在儿科的应用现状[J].护理研究,2016,30(1C):264-270.

[2]Lee LA.Improving family-centered practices in the NICU[J].Neonatal Network,2013,33 (3):125-132.

[3]钟于玲,谢立春,陈火星.孤独症儿童家长社会支持需求与现状研究[J].中国计划生育学杂志,2016,14(1):24-27.

[4]Wang M,Petrini MA.Evaluation family-centred services from parents of Chinese children with cerebral palsy with the measure of processes of care[J].Child:Care,Health and Development,2015,41(3):408-415.

[5]Judith S.Gooding,family support and family-centered care in the neoamily support and family-centered care in the neonatal intensive care unit[J].Origins,Advances,Impact,Semin Perinatol,2011,35(1):20-28.

[6]贺莉娜,周长虹,李海燕.孤独症儿童家长的应对方式与心理健康的相关性研究[J].中国儿童保健杂志,2015,23(9):937-946.

[7]萧素媚,周巧华,陈阳霞.孤独症患儿父母心理特征及干预现状[J].现代临床护理,2015,14(2):73-77.

[8]李婷婷,栾俊琦.父母教养方式对孤独症患儿行为特征的影响[J].护理学杂志,2015,30(3):63-65.

[9]Lubbe W.Integrative literature review defining evidence-based neurodevelopmental supportive care of the preterm infant [J].Perinat Neonatal Nurs,2012,26(3):251-259.

[10]吉彬彬,蒋芬,易容芳,等.孤独症儿童父母的亲职压力研究进展[J].护理学杂志,2012,27(5):88-90.

[11]肖秀云,杨峰,崔丽霞.早期家庭护理干预在儿童孤独症患儿中的应用效果分析[J].齐齐哈尔医学院学报,2015,22(17):2645-2646.

(本文编辑崔晓芳)

Application of early nursing intervention based on family-centered for children with autism

Zhang Shaocai,Qiu Aizhen

(Xuzhou Children’s Hospital,Jiangsu Province,Jiangsu 221000 China)

徐州市科技局课题,编号:XM13B064。

张绍彩,主管护师,本科,单位:221000,江苏省徐州市儿童医院;仇爱珍单位:221000,江苏省徐州市儿童医院。

R473.72

Adoi:10.3969/j.issn.1009-6493.2016.30.020

1009-6493(2016)10C-3786-03

2016-03-07;

2016-09-25)

引用信息张绍彩,仇爱珍.以家庭为中心的早期护理干预在孤独症患儿中的应用[J].护理研究,2016,30(10C):3786-3788.