中原官话平阳小片的指示代词

2016-11-11文/王鹤

文/王 鹤

中原官话平阳小片的指示代词

文/王 鹤

中原官话平阳小片的霍州、洪洞、古县、浮山、翼城和尧都区这六个方言点的指示代词读音多样,但总是成对出现,究其类型均属于二分系统。在兼做定语标记时依然带有一定的指示作用,没有完全虚化为结构助词。其远指代词“兀”与量词“兀”语音相近,二者属同源关系。

平阳小片;指示代词;定语标记;量词

《中国语言地图集》[1]B7依据“清、次浊入声字今归阴平,全浊入声字今归阳平”的原则将山西西南部没有入声的方言划归为中原官话汾河片。汾河片下辖平阳、绛州、解州3小片,平阳小片所处地理位置大致相当今临汾市及其周边。本文选取平阳小片的霍州、洪洞、古县、浮山、翼城和尧都区等6个县区的指示代词作为研究对象,在现存方言资料的基础上进行整理和深入调查,以探讨其指示代词的类型、特殊用法以及远指代词“兀”和量词“兀”间的关系。

一、平阳小片指示代词的类型

指示代词所包含的语义范畴是多样的,在不同语义角度上会形成不同的对立关系,其中最常见的是距离维度上远近的对立,这些对立关系表现为代词间的对立。依据代词内部相互对立的等级数,可以划分指示代词的类型。如果代词内部只存在X、Y的二级对立,其指示代词就是二分的,如北京话的“这”“那”。如果存在X、Y、Z的三级对立,那么,其指示代词就是三分的,例如在山西的部分地区方言就有“这”“那”“兀”的三分系统。二分系统和三分系统是汉语方言指示代词中最常见的类型,除此以外,还存在不分系统以及多分系统。

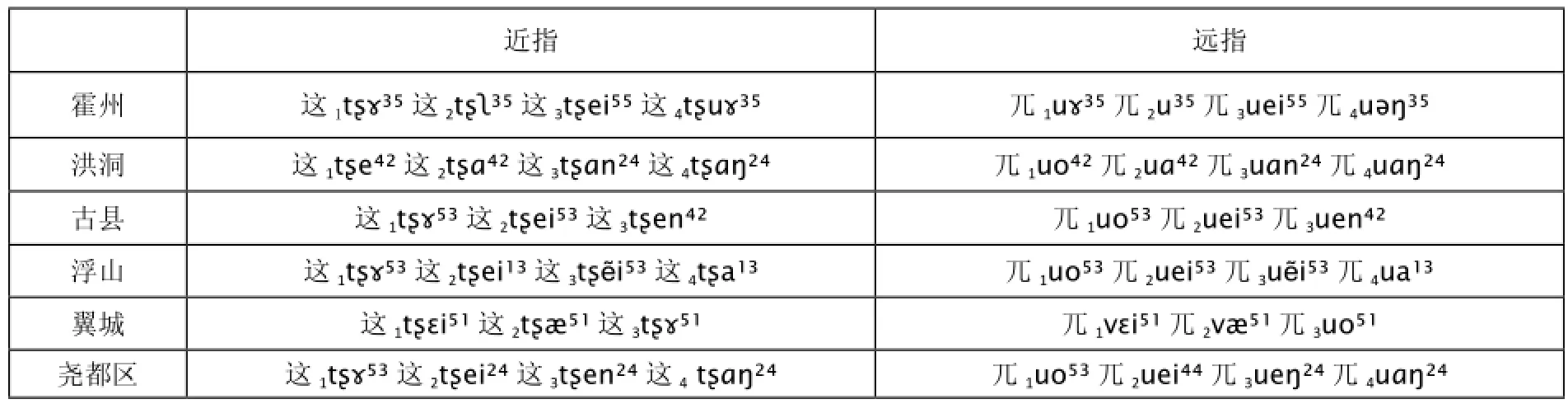

从调查资料来看,平阳小片的指示代词多为二分系统,其表现形式也较为统一,都是“这/兀”的对立。但值得一提的是,这六个方言点的指示代词都具有多种的读音(见表1)。

表1 平阳小片指示代词的读音

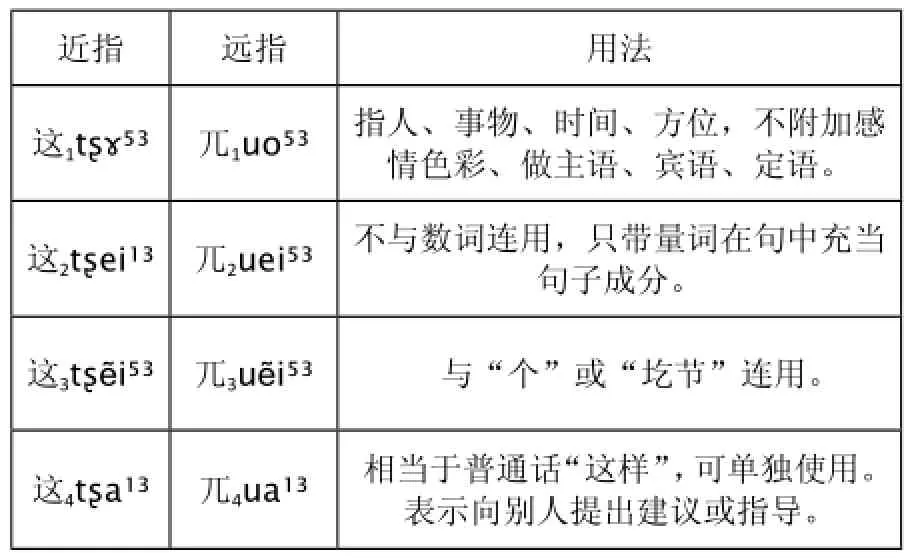

这种现象在整个山西省的方言中都普遍存在,乔全生先生认为这是指示代词内部发生了屈折,“这种屈折构词方式大多是声母不变,韵母改变,个别的声调也变,指示代词的屈折形式最初可能是基式与某个量词或方位词的合音,由于使用频率高而紧紧地结合在一起,现在已经看不出合音的痕迹了。”[2](p20)除了音变以外,每个读音也都具有不同意义和语法功能。以浮山方言为例(表2)。[3](p277-282)

表2 浮山方言指示代词读音及用法

通过表2可以看出,浮山方言的指示代词虽然读音多样,用法各异,但其两两相对,这并没有增加代词内部相互对立的等级数,即依然只存在“这”“兀”的对立,我们仍然将其看作是二分的。

有资料显示临汾(今尧都区)方言的远指代词“兀”通过拉长音的方式来表示更远的距离,[4](p479)类似现象在新疆方言、吴语崇明方言中也有出现。刘丹青先生认为这是语音相似性的表现,即用更长或更重的音来模拟更远的距离。[5]那么是否应该将这种重读或长音纳入指示系统中成为第三指呢?对此,《语法调查研究手册》给出的判别标准是“这种相似性的语音手段在多大程度上是固定而成系统的语法现象”。[6](p411)通过调查发现,临汾方言中的“兀”是一种渐变的连续统,即距离越远,语音越长。这具有很强的随意性,无法用数目固定的语音形式来表示固定的距离意义,因而不能在指示代词系统中独立存在,也就形不成新的对立。汪化云先生也认为这是指示代词在使用时发生的强调重音现象,不是一种构词现象。[7]所以,也不能将临汾方言的指示代词纳入三分系统。

二、平阳小片指示代词作定语标记

在普通话中,定语标记一般由结构助词“的”来充当,但在平阳小片中,其指示代词或指量短语(指示词[+数词]+量词)在一些条件下可以兼做定语标记,这与北京话中“这”“那”的使用情况很类似。指示代词或指量短语作定语标记最典型的情况是出现在领属关系中,其领有者可以是人或事物也可是时间、范围和处所等。其指量短语中的数量词为“一个(一兀)”时,常合音为“iɛ”。举例如下:

霍州:你屋里这沙发跟我兀沙发一样样的。

洪洞:这是我哥兀媳妇儿。

古县:墙上这画是别人送的。

浮山:街上兀人可多哩。

翼城:夜个儿兀饭全剩下唡。

尧都区:后晌里这太阳大的多哩。

除了领属关系外,当定语为动词或形容词等谓词性成分时,指示代词也可以做定语标记,例如:红红兀鞋、说话这人,但其使用频率较“的”字来说要少很多。

通过举例可以看出,指示代词出现在定语标记的位置上也依然带有一定的指示作用,依然有类似“近指”“远指”的区别。一般情况下,当中心语表示的事物离说话人较远或是不在眼前时,其领属标记一般用“兀”,而在事物离说话人较近时,其领属标记一般用“这”。但这种指示作用相比于原来单纯作指示代词时有所降低了,对此,刘丹青先生解释这与定语的限定作用有关,它缩小了原来的指示范围,当在该范围内只剩下唯一对象时,其指示作用降到最低。[8]例如在例子“这是我哥兀媳妇儿”中,哥哥的媳妇儿只能是一个人,所以“兀”就相当于“的”。但要注意的是,虽然平阳小片的指示代词用作定语标记与结构助词“的”具有功能上的相似性,用了它可以不用“的”,但其适用范围毕竟有限,在一些情况下只是临时的语用现象,它并没有完全虚化为结构助词。

三、平阳小片远指代词“兀”和量词“兀”

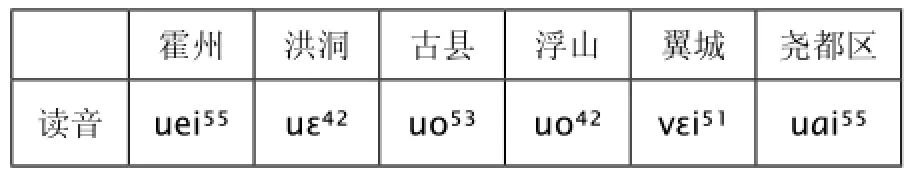

在平阳小片中出现了与远指代词语音相同或相似的量词(读音如表3),意思相当于普通话的“个”,一般也写作“兀”。那么量词“兀”和远指代词“兀”之间有没有关系,它们是否存在同源的可能,要解决这个问题首先要从远指代词“兀”的词形和词源说起。

表3 量词“兀”的读音

汪化云先生认为,“乜”“兀”字本身含有“偏离”的意思,有成为远指代词的意义基础,同时在语音方面也不存在障碍,所以是有些方言远指代词的本字。[9]张维佳先生认为山西、陕西以及甘肃东部地区与突厥民族接触频繁,以“兀”为远指代词是受到了突厥语的影响,而“兀”并非本字,是与突厥语的远指代词发音相似的对译字。[10]张惠英先生则认为山西方言中的远指代词“兀”是由兼作量词、指示词的“个”脱落声母[k]而成。[11]对于以上几种说法,我们比较倾向最后一个。

在近代汉语和方言中存在量词用作指示代词的现象,其中以“个”最为典型。“个”的指示代词用法的出现晚于量词用法,最早见于隋唐初期的文献中,如:

个侬无赖是横波。(隋炀帝《嘲罗罗》)

个人讳底?(《北齐书·徐之才》)

在一些南方方言中,“个”依然保留了其指示代词的用法,如:

个算啥名堂。(上海话)

这是我的,个是他的。(鄂东话)

石毓智先生通过研究大量方言得出,“量+名”的单一个体用法和句法位置所赋予的有定性是量词向指示代词转化的重要机制。[11]量词“个”在山西各地方言中发生了音变,写法多样,有“骨”“乖”“槐”等,而平阳小片的“uɛ/uo/vɛi”等很有可能就是其由于语音弱化而导致声母脱落的结果。“个”既能做量词也能做指示代词,而“兀”是“个”的异读,那么在平阳小片中量词“兀”和指示代词“兀”应该是同源的。

四、结语

平阳小片的“兀”可以作量词、指示代词以及定语标记,这种情况与一些南方方言的“个”很类似,但这些地方“个”部分已经成为了专用的结构助词。很多学者认为,量词、指示代词和结构助词之间存在着密切关系。石毓智先生曾经论证过许多方言的结构助词是由量词演化而来的,而指示代词是其演化过程的中心环节[12]。平阳小片的“兀”虽然最终没有成为结构助词,但其发展过程与该轨迹比较吻合,是对这一论断很好的支持。

(责任编辑:仝建平)

[1] 中国社会科学院,澳大利亚人文科学院.中国语言地图集[M].香港:朗文(远东)出版有限公司,1987.

[2] 乔全生.晋方言语法研究[M].北京:商务印书馆,2000.

[3] 余跃龙,郝素伟.浮山方言研究[M].北京:九州出版社,2009.

[4] 黄伯荣.汉语方言语法类编[M].青岛:青岛出版社,1996.

[5] 刘丹青,刘海燕.崇明方言的指示词[J].方言,2005,(2).

[6] 刘丹青.语法调查研究手册[M].上海:上海教育出版社,2008.

[7] 汪化云.汉语方言指示代词三分现象初探[J].语言研究,2002,(2).

[8] 刘丹青.汉语关系从句标记类型初探[J].中国语文.2005,(1).

[9] 汪化云.方言远指代词"乜、兀"的词源[J].汉字文化,2007,(4).

[10] 张维佳,张洪燕.远指代词"兀"与突厥语[J].民族语文,2007,(3).

[11] 张惠英."兀底、兀那"考[J].方言,1993,(4).

[12] 石毓智.量词、指示代词和结构助词的关系[J].方言,2002,(2).

The Demonstrative Pronouns in Pingyang Patch of Zhongyuan Mandarin

Wang He

H172

A

1005-9652(2016)01-0182-03

王 鹤(1992—),女,山西浑源人,山西大学文学院2014级硕士研究生。