山西民歌的地域特征与生成背景

2016-11-11文/陈甜

文/陈 甜

山西民歌的地域特征与生成背景

文/陈 甜

民歌作为一种观念形态的文化现象,其产生和发展是离不开人类赖以生存的地理环境。山西省地理环境及方言习惯的差异性决定了山西民歌多彩的音乐风格。山西民歌的地域差异及色彩区域空间分布的形成是自然地理和人文地理的复合叠加,其地域性、多样性、完整性凸显出鲜明的文化地理特征。

文化地理学;山西民歌;地理环境;山西方言

对民歌风格的定论历来是以地域划分的。作为民歌生成的生态地理环境,一般有自然地理和人文地理之分。自然地理包括地形、地貌、气候、水文、植被等,人文地理包括政治、经济、历史、语言、民俗、民族、宗教等。“自然地理环境为民歌提供了物质基础,人文地理环境为民歌提供了精神基础。地理环境的客观存在及其时间和空间差异是民歌产生、发展、变化的必不可少的前提条件。”[1]因此,民歌具有其独特的地域特征与生成背景。

一 、地理环境对山西民歌音调差异性的影响

地理环境决定了民歌的地域色彩。山西自然地理环境复杂多样,不同的自然环境给人以不同的感受,由此产生出不同的思想感情与意愿,即便在同一自然环境中不同的人群也有不同的反映。

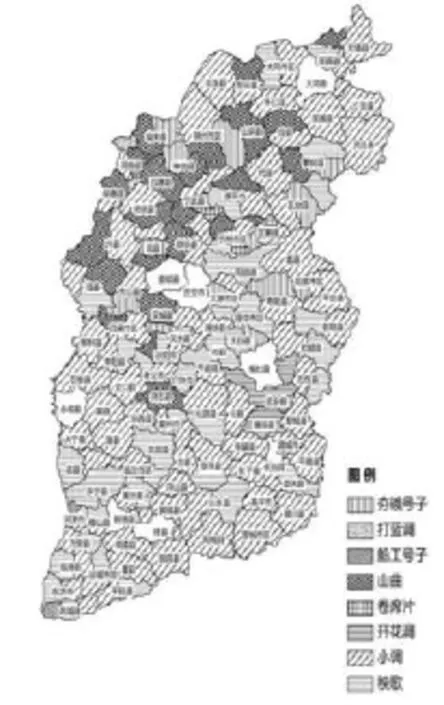

山西省地势北高南低,晋北地形复杂多样,山脉纵横,丘陵起伏,海拔较高,气候干寒,这里“没有万丈千仞的大山,而是沟、峁、壑、塬纵横交错,城镇稀疏、交通不便,人们耕地、砍柴、运输都是个体劳作,这恰恰是传唱山曲的理想场所。”[1]山地丘陵多的地方民歌高亢、悠长,如神池县的民歌《割莜麦》,既从自然语言、语调和表达情绪的需要出发,又符合歌曲本身的结构规律,在语气上起引申、加强的作用,表现出一种奔放、高亢的情绪,形成了其独特的风格。晋中、晋东南山地平川兼有,植被相对丰茂,人们生活较平稳安逸,故民歌中体现人们美好生活的开花调和秧歌居多。晋南海拔较低,以平川盆地为主,属于暖温带,日照多雨水多,经济繁荣,民歌中多歌唱各种社会生活的小调,自然就柔婉、秀丽、绵长,以抒情性见长,如襄汾县的民歌《梦梦》。可见,山西自然地理条件的差异性直接影响到了山西民歌体裁的分布(图1)。

▲ 图1 山西民歌体裁空间分布图

从图中显示的民歌体裁种类看出:山西北部民歌种类最多,中部、南部次之。山西北部民歌体裁有夯硪号子、打蓝调、船工号子、山曲、卷席片、小调和秧歌7种类型,中部民歌体裁有夯硪号子、山曲、开花调、小调、秧歌5种类型,东南部有开花调、小调、秧歌3种类型,南部有小调、秧歌、少量船工号子等3种类型。一般社会文化形态分为开放型和封闭型,临近省界的地区大都属于开放型,交通比较方便,内外文化交流频繁。晋西北的河曲、保德与晋南的河津、芮城邻近内蒙、陕西,故民歌中明显带有两地色彩。晋西北的山曲具有晋、陕、蒙三省的民歌特点;河曲、芮城一带临近黄河,故山西民歌中的船工号子只产生于晋西北与晋南两地。相比之下,封闭型地区受地理条件所限,与外部交流较少,晋中、左权一带常用秧歌、小调来抒发情感。由此可见,山西民歌体裁的分布已然受到山西地理环境的直接影响。

二、方言对山西民歌风格的影响

民歌中的歌词是最具地方性语言特征的艺术因子。人类的语言、思想、感情、文化、习俗、心理素质等都对民歌起着一定的作用,受其影响,民歌在这复杂的环境中形成了许多不同的音乐风格。

山西民歌的风格特色离不开山西各地方言的影响与支持。歌从于言,山西民歌一开始就用方言演唱,故山西民歌的音调主要来源于当地方言的语调,并随着方言所占有的空间而存在与传播。各种不同的语音音调、地方土语、俚语、称谓和感叹用语等都自然出现在民歌中,所以方言又是体现山西民歌地域特色的重要标识。方言的分布特点与自然地理的分布特点密不可分,正可谓相似地理、相似语境。语言背景一向是音乐学家们划分民歌色彩区域的重要参考,为此,要想了解山西民歌的风格区划很有必要了解山西方言的区划。

山西的方言称为“晋语”,属北方方言,主要包括晋语区、东北部的北方官话和中原官话三种类型,根据《山西方言研究》记载,大致可分为六大方言区:

晋北方言区,分大同、山阴、忻州三个方言片。这三个方言片主要差异在平声是否分阴阳上。

晋东北方言区,主要为广灵方言区。由于广灵方言与河北省蔚县方言接近,属北方官话,故不属于晋语。

晋中方言区,主要为晋中市、太原市和阳泉市。阳泉片入声不分阴阳,只有一个入声;太原片包含太原盆地及相邻地区,阳泉片均在晋中市的东部太行山地。

吕梁方言区,本区分离石和隰县片。声调与晋中方言接近,为入声分阴阳。

晋东南方言区,包括长治、沁县和晋城三个方言片。本区这三个方言片的声调表现在入声不分阴阳的地域差异上。长治片是去声分阴阳,沁县片是去声不分阴阳,晋城片是入声不分阴阳。

晋南方言区,这种类型属于中原官话,声调为平声分阴阳,去声不分阴阳,涵盖临汾市、侯马市和运城市。[2](p2—16)

依据以上六大方言区的语言特点,我们还可以综合再划分:晋北和晋东北划分为晋北方言区,晋中和吕梁划分为晋中方言区,晋东南、晋南仍各为一方言区。山西方言的分布与行政区划显然具有一致性,行政区域的划分和建制往往参考地域语言的一致性。

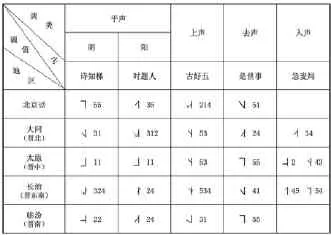

在表一的四个方言区中,[3](p19)分别以大同、太原、长治、临汾为方言调值代表。晋北、晋中、晋东南均为入声区,语气的重音也基本相同,而晋南无入声,语气上的重音与其他几个方言区也不同。四个方言区的共同特点是在语调上,句尾多为抑调,但在声调(四声)上却是互相有差别,那么也直接塑造出山西民歌独特的风格特点。如山西省河曲县民歌《想亲亲想在心眼上》。

表1 山西各方言区调值比较

山西省河曲县属于晋北方言区,根据比对分析,这首民歌中的旋律凸显出了当地方言的特点。例如第一句其旋律走向与方言的调值是一致的。歌词中“蜜蜂”、“稻秫”、“阳婆”、“一对”的平声、上声、去声、入声均符合等晋北方言调值。再如晋中地区左权县民歌《会哥哥》,左权县位于山西省的中部,属晋中方言区,《会哥哥》旋律的发展变化与方言区调值是趋于一致的。山西民歌的风格特点除了受方言音调上的影响,还因各地语言习惯的不同,民歌里出现了大量的叠字现象及虚词衬字的频繁使用。如《想亲亲想在心眼上》中的“想亲亲”、“窗眼眼”、“心眼眼”,《会哥哥》中的“门搭搭”、“拨来来”等,不仅体现出了当地方言的语言习惯,而且叠字的运用起到了渲染气氛的作用,使整首民歌音乐和谐而统一。山西民歌的歌词一般以七字句为基础,常常基于表现情感的需要,加进一些虚词或衬字。例如以上两首民歌中添加的“那个”、“啦”、“亲呀咯呆”、“呀”、“啊”等虚词衬字,使歌词语言更加通畅自然,一方面体现出歌者真切的感情,另一方面又展现出极其浓郁的乡土气息。山西民歌中的虚词衬字灵活多样,使民歌的歌词更趋于形象化和口语化。

除此之外,在山西民歌中还有许多由一首民歌繁衍变体的同名民歌。例如《绣荷包》、《茉莉花》、《五哥放羊》等都是广泛流传于全省的一种民歌小调,而且各个地区的民歌曲调各不相同,各有其特色。表明民歌的风格曲调变化直接取决于其产生的地域环境变迁及方言的调值取向。

显然,由于山西各地的地理环境、方言习惯有着较大的差异,再加上歌唱者们各自不同的生活感受和审美情趣,因而产生出各种不同的旋律曲调、调式调性、节拍节奏的民歌变体,塑造出迥异的音乐形象,凸现出个性鲜明的民歌风格。

“一方水土养一方人”,自然也养一方歌。民歌是当地方言的一种乐态形式,那么山西民歌色彩区的划分也自然“歌从于言”,基本按照方言区划标准划分。

总之,山西民歌的音乐风格与山西的自然地理环境及语言因素密不可分。山西的自然地理环境制约了山西民歌的诞生、发展与繁盛,山西各地的方言也规定和影响着山西民歌的风格和特色。山西民歌作为一种区域文化现象依赖于其生存的地理空间,地理环境的多样性、差异性必然决定了山西民歌丰富多彩的音乐风格和特征,正如《汉书·地理志》所言:“刚柔缓急,音声不同,系水土之风气!”[4](p1640)

(本文系山西省软科学研究项目“文化地理学视阈下的山西民歌研究”〔项目编号:2014041059-2〕、山西省艺术科学规划项目“山西民歌色彩区空间分布研究”、山西师范大学哲学社会科学基金项目“山西民歌的地域特征与生成背景”〔项目编号:YS1306〕的研究成果)

(责任编辑:杨秋梅)

[1] 马勇,邓亚波.试论音乐与地理环境[J].人文地理学,1995,(4).

[2]侯精一,温瑞政.山西方言研究[M].太原:山西人民出版社,1989.

[3]张沛,刘建昌,陈家滨.中国民歌集成·山西卷[M].北京:人民音乐出版社,1990.

[4] (汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

The Regional Characteristics and Development of Shanxi Folk Songs

Cheng Tian

J649

A

1005-9652(2016)01-0148-03

陈 甜(1979—),女,山西侯马人,山西师范大学音乐学院讲师,山西师范大学戏剧与影视学院博士研究生。