山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像造型分析

2016-11-10黄文智

内容摘要:山西中南部指以长治为中心的太行山西麓,此地北魏晚期至东魏石刻佛像造型主要吸收了新都洛阳造像因素,也部分地继承了旧都平城佛像特征。这些实例存在多种袈裟形式,体现了浓厚的地域和民间色彩。占主导地位的双领下垂式袈裟佛像,根据袈裟微观表现形式的差异可分为四组,均不同程度受到龙门窟龛佛像造型样式影响。其他袈裟形式佛像在主要吸收洛阳造型因素的同时,还部分延用了大同云冈石窟佛像因素。佛像身高延续洛阳实例比例关系,人体造型均较为清瘦。这些造型特征,反映了该地区匠工倾注心力模仿洛阳造型新风尚的情形。

关键词:山西中南部;北魏晚期至东魏;佛像造型

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)04-0033-12

Abstract: South-central Shanxi province refers to the west side of the Taihang Mountains centering on Changzhi City, where stone Buddhist statues built in the late Northern Wei and Eastern Wei periods mainly borrowed from the styles of contemporary Luoyang, the new capital of the Northern Wei, while incorporating some elements from the original capital Pingcheng. The cassocks of these stone Buddhas are rich with a diversity of geographic and folk features that indicate the further inheritance of local traditions. The dominant type is a cassock with hanging collars, which can be divided into four groups by the details added to this model, all of which were influenced by the Buddhist styles of the Longmen Grottoes. Other types of cassocks mainly borrowed from the styles of Luoyang while partially absorbing elements originating in the Yungang Grottoes at Datong. The height and proportions borrowed from the Buddha statues of the Longmen Grottoes give the pieces found in Shanxi a distinctively slim look. All the features introduced above reflect the fact that local craftsmen worked largely in imitation of the new Buddhist styles appearing in Luoyang at the time.

Keywords: South-central Shanxi Province; late Northern Wei dynasty to the Eastern Wei dynasty; style of stone Buddhas.

在太原以南的山西中南部地区,尤其以长治为中心的太行山西麓,北魏晚期至东魏时期,一度成为佛教石刻造像的发达区域。单体造像与中小型石窟造像构成该区域石刻造像的基本内容。20世纪50年代,沁县南涅水出土数百件造像塔[1-2],其后在高平、榆社等地陆续发现一批中小型石窟[3-5]。这些造像一方面主要受到北魏新都洛阳因素影响,另一方面呈现浓厚地域和民间色彩(图1)。

然而,半个多世纪过去了,有关山西中南部地区佛教石刻造像,仅见一些简略调查报告,大多未披露详细资料,几乎没有上升到实质性研究层面。为了解该地区佛教造像的基本面貌和发展规律,本稿以数量最多的狭义佛像为研究对象,基于实地调查资料,补充学界披露资料,应用考古类型学与美术史样式论结合的方法分析。首先着眼于佛像着衣形式的差异将其分为四类考察,继而进行人体造型分析,从而建立该区域佛像造型发展的框架,并揭示其演化规律。

一 佛像着衣造型

山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像,出现了多种袈裟形式并行发展的复杂情形。这些佛像绝大多数为佛坐像,其中双领下垂式袈裟佛像占有主导地位,通肩式袈裟佛像也拥有一定比例,右肩半披式袈裟佛像则仅有少数几例。此外还存在一些特殊袈裟形式佛像。上述四类袈裟形式佛坐像,皆表现为覆座悬裳。

本文按照佛像袈裟形式的不同,将山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像分成四个类型。下文按照从主到次和一般到特殊的次序,逐一阐述这四个类型佛像。

1. 双领下垂式袈裟佛像

双领下垂式袈裟佛像源于南朝,这种袈裟在孝文帝北魏太和十年服饰改制后。于云冈第二期后段窟龛中流行开来(486—494),北魏迁都洛阳后,继续在云冈第三期窟龛和中原北方成为主流袈裟形式,一直持续发展至东魏北齐之际(550年前后)。山西中南部北魏晚期至东魏着双领下垂式袈裟石刻佛像,兼受大同云冈和洛阳龙门两地窟龛佛像的双重影响,就袈裟领襟披搭及覆座悬裳表现等主要造型特征而言,受到洛阳造型因素的强烈影响。下文根据佛像袈裟形式微观形式差异,将该地区北魏晚期至东魏石刻佛像分为四组分别讨论。

1.1 第一组佛像

该组佛像袈裟领襟为洛阳龙门古阳洞u字形披搭形式,覆座悬裳则采用同窟中北魏永平年间(508—512)开始出现的造型,束带两端大多向两侧下垂(图2)。

代表实例如沁县南涅水造像塔佛像之一(图2a)、高平羊头山第6窟左壁佛像(图2b)、高平石堂会第3窟左壁佛像[5]、沁县南涅水造像塔佛像之二(图2c)。

四例佛像袈裟均较厚实,左领襟下垂至胸腹部左转披搭于左臂肘部(以物像自身为标准区分左右,下同),右领襟下垂至胸腹部后左转披搭于同一部位,并沿其外侧下垂。这一造型特征与洛阳龙门古阳洞偏早实例基本一致[6],后者在龙门古阳洞主要流行于北魏正始至永平年间(504—512)[7]。外层胸腹部以下袈裟垂至右腿时,被右足折叠内外成两片长半圆形(图2a中右足内外侧的灰色半圆袈裟部分),与腿部以下覆座悬裳重叠表现。这种悬裳造型近同于龙门古阳洞实例,后者流行时间大约在北魏永平至孝昌年间(508—527)[7]112。覆座悬裳整体呈现由八字形外侈向直接下垂转变,后一特征是东魏佛像造型特征。沁县南涅水造像塔佛像之二以外实例均表现束带,束带两端向两侧斜向下垂。就袈裟衣褶样式而言,上半身袈裟以阴线刻为主,下半身覆座悬裳则呈较清晰片形阶梯状。结合上述袈裟领襟披搭形式和覆座悬裳在龙门古阳洞流行情况,可推测该组实例流行时间上限在北魏延昌年间(512—516),而束带两端向两侧斜向下垂形式,则在以龙门宾阳中洞主尊佛像为代表的造型样式之后才出现,其年代大约在北魏熙平年间(516—518)。上述最晚实例覆座悬裳具备典型的东魏佛像特征。综合来看,该组佛像流行时间应在北魏熙平年间至东魏末(516—550)。

第一例佛像袈裟领襟及覆座悬裳具有龙门古阳洞偏早佛像造型特征,而第二、第三例佛像则与龙门古阳洞及其他窟龛北魏正光至孝昌年间(520—527)佛像相近,特别是第二例与龙门莲花洞南壁中间下龛佛像相似。第三例佛像悬裳表现与龙门天统洞前壁北侧小龛佛像基本一致[8],不过该像僧衹支和束带较为特殊。僧衹支横向覆于胸前,其上系有束带,束带两端并排下垂,束带上还有凸起的环套状带结。这种僧衹支在中原北方北魏晚期至东魏时段的其他地区几乎不见。两端并排下垂的束带形式源于南朝,并在云冈第二期后段洞窟中流行。这两种造型组合反映了地方佛像造型的随意性。第四例佛像较前三例变化明显,该像右领襟领口很低,胸部也未表现束带,僧衹支表现为圆领状,领口下还有花瓣状衣褶。覆座悬裳极为修长,同时两臂与躯干空间分离关系明确,这些特征应是北魏分裂为东、西魏后,该地区民间造像脱离洛阳影响后独自发展的结果。

上述佛像造型,主要融合了龙门古阳洞两类佛像造型特征。相对河北、山东等地区而言,山西中南部地区在此前并没有形成较发达的佛教造像小中心,在接受来自于洛阳佛像样式影响同时,将洛阳两种以上造型特征糅合在一起了。

1.2 第二组佛像

该组佛像袈裟领襟披搭形式与前一组相同,覆座悬裳则采用龙门宾阳中洞主尊的形式,多数实例僧衹支被有意强调以增加层次感,束带两端多作并排下垂(图3)。

代表实例包括沁县南涅水造像塔佛像之三(图3a)、沁县南涅水造像塔佛像之四(图3b)、东魏天平三年(536)佛像[9]、新绛东魏武定二年(544)造像碑主尊佛像(图3c)。

除最后一例佛像以外,该组其他实例袈裟领襟披搭形式与前一组佛像并无两样,显然都是同一时间段的产物。该组实例上半身袈裟止于跏趺坐双腿(如沁县南涅水造像塔佛像之四灰色部分所示),两腿与覆座悬裳之间存在清晰的分界线。覆座悬裳以左右对称形式表现的,里外一般有三层,整体造型源于以龙门宾阳中洞西壁主尊为代表的样式。随着时间的推移,跏趺坐双腿的形态变得更加清晰,覆座悬裳的外侈幅度亦随之收缩,最终呈直线下垂形态。该组后两例佛像僧衹支延续此前佛像特征,前两例佛像僧衹支衣边在胸腹作外凸翻转的表现,目的应在于制造写实的视觉效果。佛像束带两端皆并排下垂,部分实例还在其上部表现凸起的带结。这种束带表现,可能受到云冈第二期后段龛像影响。这些实例袈裟衣褶表现与前组一致,是同期佛像造型特征的体现。从覆座悬裳受到龙门宾阳中洞影响情形来看,该组实例应在北魏延昌年间(512—516)以后出现的,结合较晚纪年实例,可知这种佛像流行时间约在北魏熙平年间至东魏末(516—550),与前一组佛像是并行发展的。

前两例佛像清晰体现该组典型造型特征,尤其是外凸翻转的僧衹支和修长的覆座悬裳组合在一起,表现出山西中南部北魏晚期民间造像的地域特色。东魏天平三年(536)佛像出土地不详,但从袈裟及悬裳表现来看,与上述佛像造型特征如出一辙,可以判定为山西中南部的东魏实例。新绛东魏武定二年(544)造像碑主尊佛像为该组偏晚的实例,袈裟左领襟下垂右向斜披至胸腹部,右领襟则依然在胸腹部左转披搭于左肘而下垂,这一领襟披搭形式,改变了此前受龙门古阳洞实例影响的单一形式,同时袈裟整体变得紧窄贴身,外显得右腿形态极为清晰,覆座悬裳开始变得短小。

该组实例领襟披搭形式与前一组基本一致,但覆座悬裳却借用了龙门宾阳中洞西壁主尊的造型特征,僧衹支的衣领翻转被有意强调,束带多表现为两端并排下垂,与同期龙门窟龛实例明显不同。这些不同的因素组合在一起,展现出独特的地方造型特征。

1.3 第三组佛像

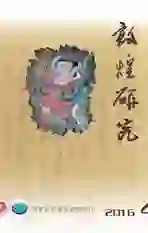

该组为倚坐佛,多数实例袈裟领襟披搭形式为u字形,佛像正面袈裟被双臂折叠成下垂的三部分衣裾,其间露出双腿膝盖至足部及形态。多数实例束带两端表现为向两侧下垂(图4)。此外还能见到少数受此造型影响的跏趺坐像。

代表性实例包括沁县南涅水造像塔佛像之五(图4a)、太原天龙山第3窟东壁佛像(图4b)[10-11]、左权石佛寺第1窟右壁佛像(图4c)[12]。

该组实例数量有限,且分布零散,上列三例皆为倚坐像。除第一例佛像外,其他两例袈裟左领襟下垂作外翻左转表现,右领襟则在胸腹部左转披搭于左肘而下垂,这种领襟披搭源于龙门古阳洞的u字形表现形式。佛像正面袈裟被抬起的双臂折叠成三部分,分别是自胸腹部以下右领襟垂至两腿间形成长半圆形衣裾,以及两臂外侧下垂的衣袖,其间露出倚坐的双腿形态。这种佛像造型在云冈第二期后段洞窟出现[13],只是后者袈裟双领披搭显得紧窄,但在迁都洛阳以后的龙门窟龛中,很快演变为较疏朗的形式。由此可知,该组第一例佛像是在云冈第二期后段龛像基础上改变领襟造型特征而成的,后两例佛像则在此基础上变为龙门古阳洞u字形。第一例佛像束带两端作长扁的环套状,后两例佛像束带左端为长扁环套状,右端则为双片状下垂。两种束带表现中后一特征首次出现于太原天龙山早期龛像。该组较大龛像衣褶作阶梯状表现,其他实例这一特征则有所弱化。综合比较,可知沁县实例雕刻时间大致在北魏正光至孝昌年间(520—527),其他实例可延至东魏末,据此可推测该组佛像流行时间大致在北魏正光年间至东魏末(520—550)。

天龙山第3窟左壁佛像为高欢宣政晋阳(今太原)时期(532—547)开凿的窟龛佛像[14],结合后述同期跏趺坐佛像造型特征,可知该像应完工于东魏时期(534—550)。左权石佛寺第1窟右壁佛像所处地理位置与前例相邻,造型一致,应是受前例影响所致。这两例佛像尺寸相对较大,造型生动,应为高氏家族或其他高级贵族所开凿的功德窟。

从以上分析可以看出,山西中南部北魏晚期倚坐像,是在云冈佛像形式基础上,采用龙门龛像袈裟样式来表现的,而始凿于北魏晚期东魏之际的太原天龙山石窟倚坐佛像,是在此前南涅水造像塔佛像的基础上,再次吸收洛阳龙门龛像造型因素而成。这种较新型的佛像,影响了周边中小型洞窟的佛像造型。

1.4 第四组佛像

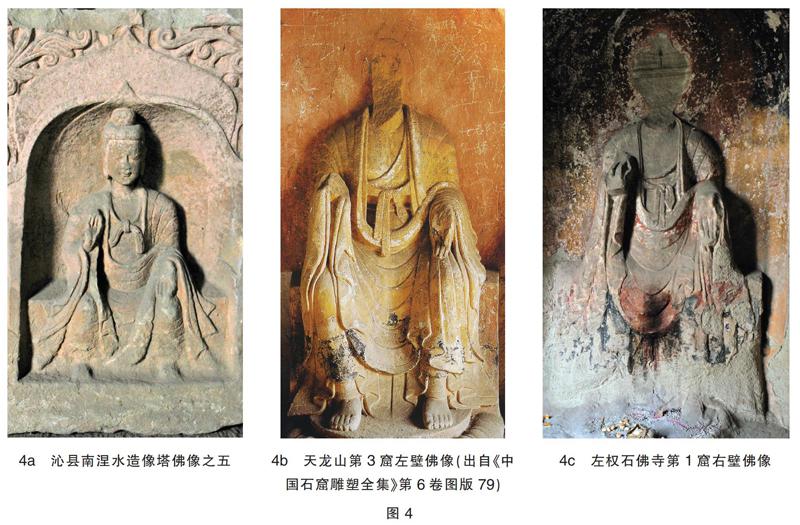

该组佛像袈裟形式较为复杂,是在以双领下垂式袈裟和右肩半披式袈裟叠加表现佛像的基础上演化而来,覆座悬裳形式则是吸收了该类型佛像偏晚实例的造型特征(图5)。

代表性实例包括太原天龙山第2窟正壁佛像(图5a)、左权石佛寺第1窟正壁佛像(图5b)、高平石堂会石窟第1窟正壁佛像[5]、榆社圆子山第3窟佛像(图5c)。

前三例佛像外层袈裟左领襟皆外翻披搭于左肘部,右领襟半覆右肩下垂至右肘后,再绕其下方左转披搭于左臂而下垂。这种袈裟披搭形式保留了两领襟均披搭于左臂肘部的双领下垂式袈裟形式,但右领襟半覆右肩,则是右肩半披式袈裟特征。中层佛装领襟围合成U字形,胸部僧祇支上还表现有分列两侧的束带。左臂衣袖下垂覆盖左膝盖,右臂衣袖下垂至右腿再回折插入外层袈裟的右领襟内。下垂的悬裳有三层,每层衣边均作S形内外翻转表现,呈现丰富视觉效果。这是一种在双领下垂式袈裟和右肩半披式袈裟叠加表现佛像基础上演变而来的袈裟形式,但领襟及衣袖的穿插关系,与龙门北魏晚期石窟群中较晚实例更接近。榆社圆子山石窟摩崖第3龛佛像在这些造型基础上进一步发生变化,双领下垂式袈裟特征基本不见。该组实例袈裟衣褶依旧表现为阶梯状,衣褶线疏朗、舒展,体现出很高的造型水准。参考李裕群的相关研究[14]35-62,可知天龙山早期龛像应在东魏时完工,而榆社圆子山石窟摩崖第3龛佛像,是在天龙山实例基础上演变而来,但束带表现更具北齐佛像特征,其年代大约在北齐初(约550—555)。据此可知,该组佛像流行时间大致在东魏至北齐初(534—555年左右)。

榆社圆子山石窟摩崖第3龛佛像外层袈裟延续天龙山实例造型特征的同时,内层佛装右领襟下垂至胸腹部,再回折披搭于右臂向外侧下垂。跏趺坐双腿上的袈裟衣边不作S形内外翻转表现,与下层覆座悬裳分界明显。该像胸部表现出两层束带,束带的结节及穿插变化更为复杂。这些新的特征,显示出该像已经完全脱离双领下垂式袈裟形式了。

以太原天龙山早期龛像为代表的佛像造型,是在洛阳佛像造型基础上,向一种更为精巧、复杂的袈裟形式发展,在逐渐脱离双领下垂式袈裟特征的同时,也迎来该地区的北齐新样式。

2. 通肩式袈裟佛像

山西中南部北魏晚期至东魏着通肩式袈裟的石刻佛像,双手掌侧叠于腹前,双腿作跏趺坐,上半身保持着云冈窟龛通肩式袈裟的佛像特征,下半身则表现为龙门古阳洞早期佛像着双领下垂式的袈裟悬裳(图6)。

代表性实例包括沁县南涅水造像塔佛像之六(图6a)、沁县南涅水造像塔佛像之七(图6b)、榆社响堂寺第1窟左壁上龛佛像[3]、山西东魏佛像(图6c)。

该组实例,上身着通肩式袈裟,下半身则表现覆座悬裳,这种袈裟形式为此前实例所不见。通肩式袈裟佛像,一般表现为左右领襟在胸部围合后各自覆盖对面肩部,胸腹部皆被袈裟缠绕,佛坐像两腿形态完整清晰,不表现悬裳。该组实例上半身特征与一般通肩式袈裟佛像基本一致,但胸腹部以下袈裟围合成长半圆形衣裾覆盖双足,宽大的衣袖则覆盖跏趺坐两膝盖,与悬裳叠加表现。这种下垂衣裾、衣袖和覆座悬裳组合表现,与洛阳龙门古阳洞北壁第134龛佛像较为相似[6]。可见,这种佛像袈裟形式,是匠工将大同云冈石窟和洛阳龙门石窟两地佛像造型特征融合在一起的结果。上述实例上半身袈裟衣褶表现为平缓的阴线刻,覆座悬裳则表现为有起伏关系的阶梯状。该组第一例佛像覆座悬裳造型特征与龙门北魏正光年间(520—525)实例接近,最后一例佛像两臂下垂衣袖及覆座悬裳下垂幅度虽较大,但跏趺坐两腿形态与台座分界明显,应是东魏北齐之际佛像造型特征。综合考虑,该组佛像流行时间为北魏正光年间至东魏末(520—550)。

第一例佛像上半身袈裟衣褶相对较密,这种情形在第二例佛像上半身袈裟中变得明显疏朗。两例覆座悬裳呈现由八字形外侈向直线下垂的造型特征演变,并在第三例佛像中呈现紧缩的造型。这种变化,与中原北方其他地区袈裟造型变化之势大体相应。

通肩式袈裟佛像表现覆座悬裳,这种造型在山西中南部以外地区几乎不见,其中包含着的新、旧都佛像造型因素,反映了该地区造像的独特性和民间性。

3. 右肩半披式袈裟佛像

山西北魏晚期至东魏,着右肩半披式袈裟佛像亦表现覆座悬裳,这是一种甚为少见的袈裟形式(图7)。

代表性实例包括沁水泉合村出土北魏神龟三年(520)造像碑主尊佛像(图7a)、高平羊头山石窟佛像(图7b)、高平羊头山石窟第9窟左壁佛像(图7c)。

该组实例,上半身袈裟接近云冈窟龛右肩半披式袈裟佛像形式,下半身表现悬裳。前两例佛像左领襟自左肩斜披至右膝部,右领襟半覆右肩后下垂至右臂肘下,形成右肩半披形式。第三例佛像左领襟下垂外翻披搭于左臂,右领襟覆右肩后垂至右臂外侧后左转披搭于左臂,形成右肩半披式袈裟与双领下垂式袈裟相结合的局部特征。三像均表现覆座悬裳,其形式皆源于龙门窟龛佛像造型。上述佛像中只有第三例佛像表现两端向两侧下垂的束带。从第一例佛像纪年看,这种袈裟形式佛像在北魏神龟年间就已出现,第三例佛像覆座悬裳呈直线下垂,且袈裟领襟披搭形式具备天龙山石窟龛像特征,其年代下限可能在东魏后段。推测这种形式佛像流行时间为北魏神龟年间至东魏(518—550)。

上述实例袈裟表现接近于右肩半披式袈裟佛像,但其微观造型各不相同,可见,不管是从数量上,还是从造型特征上,这种类型佛像均没有形成一定规模和较统一的造型样式。

4. 特殊形式袈裟佛像

特殊形式袈裟佛像,指前几组佛像袈裟形式以外难以归类的佛像(图8)。

代表性实例包括沁县南涅水造像塔佛像之八(图8a)、沁县南涅水造像塔佛像之九(图8b)、长治袁家漏村征集东魏天平元年(534)造像碑主尊佛像(图8c)。

该组实例实为山西中南部地区的特殊表现形式,彼此间造型特征均不统一。前两例佛像在佛装基础上均附加了菩萨造型特征,其中前者胸部表现项饰,后者披上了菩萨的披帛,两者的袈裟形式及覆座悬裳也差异明显。第三例佛像上半身袈裟,似乎是垂领式袈裟与右肩半披式袈裟叠加表现,这种形式仅此一例,覆座悬裳则与前述通肩式袈裟的覆座悬裳基本一致。上述实例由于造型特征较为复杂,纪年以外实例难以准确推断其完工年代,但都可划为北魏正光年间至东魏末(520—550)。

该组东魏以前佛像造型特征各不相同,是同期多种造型样式并行的进一步反映,这种情形在天龙山石窟开凿以后就发生较明显变化,后者所创立的新袈裟形式,在此后一定时间内主导和影响了该地区佛像造型。

通过对上述各袈裟形式佛像论述,制出如下发展年代表(附表)。从表中可以看出,占有大多数的双领下垂式袈裟佛像中,前三组实例大约同期发展,以太原天龙山早期龛像为主体的第四组佛像主要流行于东魏。通肩式袈裟佛像、右肩半披式袈裟佛像和特殊形式佛像,大约与双领下垂式袈裟的前三组实例同期发展。这种情形说明,在山西中南部地区同一时间段出现了多种袈裟形式佛像。北魏迁都洛阳以来的二十余年间,在洛阳龙门窟龛中先后发展出四种特征鲜明的着双领下垂式袈裟佛像形式[7]104-125,山西中南部北魏晚期至东魏着双领下垂式袈裟佛像,就是将上述四种袈裟形式结合的结果,部分实例还融合了更早的大同云冈佛像造型特征。通肩式袈裟佛像和右肩半披式袈裟佛像,也是在旧有袈裟形式上添加了龙门龛像的覆座悬裳,其他特殊形式佛像,则是更多造型元素相互融合的结果。

二 佛像人体造型

山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像的人体造型,可从头部造型、人体比例、人体量感和人体空间关系三个主要方面分析。

1. 头部造型

山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像头部造型,大多呈现头部修长、造型清瘦的特征。图2a、4a为该地区偏早实例(516—525),面型长圆,五官清秀,与龙门宾阳中洞南北壁中尊佛像面部造型较为接近[15],但比后者要修长和单薄。图2c、3b应比前两例稍晚,但也属于北魏晚期实例,其面型更为修长瘦削,将人物清瘦的特征表现到一个很极端的形态。进入东魏后,部分佛像面部造型特征发生转变,图8c头部虽然整体保持较为修长的特征,但面部明显丰圆了很多。图5a为东魏后段实例,面部胖瘦适中,此前那种秀骨清秀的造型特征已然不见。

在发髻表现方面,该地区北魏晚期至东魏石刻佛像所见实例几乎均为磨光发髻。磨光发髻不见于早期的印度佛像,为内地匠工所创,这种简便的发髻样式,在大同云冈一、二期洞窟中大量出现,也在龙门北魏窟龛中占有相对多数,并影响到山西中南部同期佛像。在肉髻表现上,北魏晚期实例均呈高高凸起的圆丘状,与瘦削脸形组合。进入东魏后,肉髻向低平趋势发展。

山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像头部造型,基本上是在龙门北魏龛像造型特征上发展起来的,并在北魏正光年间(520—525)以后呈现更为清瘦特征。东魏完工的天龙山早期龛像胖瘦适中,建立了该地区佛像造型的新标准。

2. 人体比例

人体比例反映的是人体造型中身高与头高的比例关系。大同云冈第一、第二期洞窟主要佛坐像均为近4头高,佛立像则由第一期洞窟中5头高左右发展到第二期洞窟的高6头上下[16]。洛阳龙门北魏窟龛佛像身高比例大体上延续云冈第二期洞窟佛像的比例关系,山西中南部该时期佛像基本为坐像,其比例关系多受龙门龛像影响,并呈现与后者趋同之势。

图2a、6b均为山西中南部北魏晚期相对偏早实例,身高比例分别为3.5、3.8头高。图3b、2c、3c为北魏晚期至东魏实例,身高比例分别为4.1、3.5、3.8头高,三例佛像人体造型均极为消瘦。这些实例身高比例皆控制在3.5-4.1头高之间,与云冈、龙门窟龛大多实例较为接近。图5a为4.4头高,这一比例关系相对其他实例而言明显要修长舒展。太原天龙山东魏龛像,是高欢宣政晋阳时期开凿(532—547),其窟应与作为政权掌控者的高氏家族存在着关联。图5a不仅在袈裟形式上独具匠心,也在佛像身高比例上营造出更舒展协调的视觉特征。

山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像,承续云冈、龙门窟龛佛像身高比例关系,呈现中原北方该时期较统一的造像标准。

3. 人体量感和人体空间关系

人体量感反映的是人物胖瘦程度,人体空间关系则是用以描述人物着装内外关系及四肢与躯体的分离关系。量感和空间关系相互关联。

3.1 人体量感

双领下垂式袈裟实例如图2a、2b为北魏晚期实例,外在袈裟较为厚实,人体量感呈现单薄、消瘦的造型特征。图5a、2c为东魏实例,两例基本延续此前佛像特征。通肩式袈裟佛像实例如图6b,人体量感呈现较为短粗的特征,但这种造型并没有形成量化。其他袈裟形式佛像,在同一时间段并没有表现出过于明显的差异。

3.2 人体空间关系

图2a、高平石堂会第3窟左壁佛像均为双领下垂式袈裟佛像,袈裟厚实,胸部与两臂粘连在一起,跏趺坐双腿被袈裟所覆盖,人体空间含糊不清。图3a、3b、东魏天平三年(536)佛像亦为双领下垂式袈裟佛像第二组实例,其特征在于右腿形态被不断强调,但其他部位空间关系,与同期双领下垂式袈裟佛像并无明显差别。图6a、6b为通肩式袈裟佛像,躯干与两臂的空间关系有一定体现,这一特征应是受到大同云冈通肩式袈裟实例影响,但在进入东魏前后,与其他形式佛装呈趋同之势,人体空间亦变得含糊。较为特殊的是图2c、沁水泉合村出土北魏神龟三年(520)造像碑主尊佛像,两像躯体与两臂的空间关系分离清晰,但这种情形只是属于少数现象。上述实例反映了该地区北魏晚期至东魏石刻佛像,少数实例因袈裟形式的不同而局部表现较清晰的人体空间关系,多数实例呈现含糊的造型特征,外在的袈裟始终是重点表现对象。

三 小 结

山西中南部北魏晚期至东魏石刻佛像,同时流行双领下垂式袈裟佛像、通肩式袈裟佛像、右肩半披式袈裟佛像,此外还包括一些难以归类的特殊形式袈裟佛像。这些佛像均表现覆座悬裳,其造型特征皆受洛阳龙门北魏龛像的影响。就双领下垂式袈裟佛像而言,该区域佛像可分为四组,前三组彼此间的差异主要体现在覆座悬裳和束带的表现形式上,第四组则在内层着双领下垂式袈裟、外层叠加右肩半披式袈裟佛像的基础上,演变出外层袈裟和内层佛装穿插表现的复杂形式。通肩式袈裟佛像在该地区并不占多数,右肩半披式袈裟仅有零散实例。这两种旧有袈裟形式的出现,应是受到云冈佛像造型的影响所致,但在覆座悬裳表现上,均呈现清晰的洛阳龙门北魏龛像特征。特殊形式佛像,同时融合了更多的造型因素,是地方佛像特征的进一步呈现。上述佛像中的大多数实例头部造型清瘦,人体量感单薄,这一特征在北魏晚期和东魏两个时期区别并不很明显,人体身高比例则与洛阳地区佛像相近。在以双领下垂式袈裟为主导的石刻佛像中,外在着装始终是表现的重点所在。这些人体造型特征,体现出该地区保守性和民间性的造像特质。

太行山西麓的山西中南部地区,是北魏孝文帝南迁洛阳所经之处,也是此后新、旧都交通的必经之地。该区域在迁都洛阳之前,只在高平出现受云冈第一期、第二期洞窟造像影响的小型窟龛,而太行山脉造像活动,则主要集中于其东麓的河北中部[17]。可以说,在北魏孝文帝迁都以前,山西中南部并没有形成显著的佛教小中心和开窟造像传统。迁都洛阳初期,洛阳开窟造像开始进入了一个繁盛期,旧都平城的云冈石窟也没有明显衰落[18],但此时的山西中南部地区,并没有出现留存至今的造像遗存。北魏宣武帝在位时(500—515),其人喜好佛理,天下僧俗亦多趋附之,地面寺院数量也由此而急剧增多。这一背景下,山西中南部地区的沁县于北魏熙平年间(516—518)开始出现迸发式的造像热潮,并这种热潮波及到太行山西麓。这些佛像同时融合了洛阳龙门窟龛多种佛像造型因素,其中部分实例还延用大同云冈旧有袈裟形式。此中可以看出,该地区的这种民间造像,在北魏晚期缺乏一种相对主流或较为清晰的发展脉络,匠工们在模仿洛阳佛像造型时,也是完全不顾其前后样式,而是对其进行随意的组合,期间还夹杂着一些对大同云冈石窟旧有袈裟形式的依恋。

参考文献:

[1]郭勇.山西沁县发现了一批石刻造像[J].文物,1959(3):54-55.

[2]郭同德.山西沁县南涅水的北魏石刻造像[J].文物,1979(3):91-92.

[3]李裕群.山西榆社石窟寺调查[J].文物,1997(2):68-79.

[4]张庆捷,李裕群,郭一峰.山西高平羊头山石窟调查报告[J].考古学报,2000(1):63-88.

[5]李裕群.山西高平石堂会石窟[J].文物,2009(5):67-72.

[6]刘景龙.古阳洞:第1册[M].北京:科学出版社,2001:图版199.

[7]黄文智.河南中部北魏晚期至东魏石刻佛像造型分析[J].敦煌学辑刊,2015(1):107.

[8]龙门文物保管所,北京大学考古系.中国石窟·龙门石窟(一)[M].北京:文物出版社,东京:株式会社平凡社,1991:图版114.

[9]松原三郎.中国仏教彫刻史論[M].东京:吉川弘文馆,1995:图版246a.

[10]丁明夷.中国石窟雕塑全集:第6卷[M].重庆:重庆出版社,2001:图版79.

[11]李裕群.天龙山石窟调查报告[J].文物,1991(1):32-55.

[12]李裕群.山西左权石佛寺石窟与“高欢云洞”石窟[J].文物,1995(9):58-70.

[13]水野清一,长广敏雄.云冈石窟:第3卷[M].日本:京都大学人文科学研究所,1956:图版191.

[14]李裕群.天龙山石窟分期研究[J].考古学报,1992(1):35-62.

[15]刘景龙.宾阳洞[M].北京:文物出版社,2010:图版35.

[16]黄文智.云冈北魏中期洞窟人物雕刻模式的形成与传播[J].社会科学战线,2016(1):107-109.

[17]严耕望.魏晋南北朝佛教地理稿[M].李启文,整理.台北:中央研究院历史语言研究所,2005:116-118.

[18]宿白.《大金西京武州山重修大石窟寺寺碑》校注——新发现的大同云冈石窟寺历史材料的初步整理[M]//中国石窟寺研究.北京:文物出版社,1996:52-75.