我认识的文定中

2016-11-10易宁

易宁

前日,有好友在微信圈里转发了文贯中先生回忆父亲文强的文章。文强先生的一生跌宕起伏,错综坎坷,确实不是常人能够体验到的,令人唏嘘不已。我读后更是感慨良多,因为我恰好与文强先生的幼子文定中先生认识。好像他们文家的人个个传奇,不经历九曲十八弯都不好意思见人,定中先生在我的朋友们眼中也颇为传奇。他与我的相识有过一番周折,包含着错失交臂的遗憾与出乎意料的巧遇。

第一次知道文定中先生是在上世纪80年代中期。那时,我在业余时间帮助崔健做点事,主要处理版权与演出以及出访有关的事务。

那期间,因为工作原因认识了海内外不少流行音乐界的人士,其中有不少在当时是名人,更多的是后来成了名人。譬如,台湾滚石唱片的陈复明(老的五虎队成员,集作曲、演唱、电台主持和制作于一身)、作曲的侯德健、艺人张艾嘉(现在已是电影导演);崔健乐队成员和国内摇滚的先驱,如刘元、王迪,今年年初过世的“鼓三儿”张永光,还有布拉仕、王勇、庄则栋的儿子庄飚;中国第一支女子摇滚乐队的主要成员虞进(艾迪的女友)、杨英(张永光的夫人)、王晓芳(臧天朔的前妻);中国流行音乐界的大佬“黑子”王彦军;中国流行音乐北方大本营、“西北风”的源头大木仓的一班人马,包括老板刘伟仁、当时被称为北方第一音乐制作人的朱一功、著名指挥家韩中杰的儿子音乐编辑韩郁文、作曲家李黎夫、徐沛东、温中甲、王西麟、已经过世的前上海音乐学院院长杨立青等;还有录音棚里的名人们,录音师“老哥”王昕波、简军、陈庆和郑律成的女儿音乐编辑郑小提;活跃的音乐人和作曲家黄小茂、祝小民、梁和平;以及刚刚去世的流行音乐推广人王晓京,当时王是私营汽配厂老板,因常被歌手和乐队包车进棚录音,渐渐进入到了流行音乐圈。如果数下去,这个名单可以拉得很长。文定中先生则是我认识的音乐圈内少有的当时并不出名、后来也一直保持着低调、没有四处扬名的人。

一次,崔健递过一封信交我处理。他特意嘱咐了一句,写信的是一位非常仗义的大哥,一定要处理好,不要得罪了他。我展开信一看,内容大概是讲写信人非常欣赏崔健,并表示愿意无偿地帮助崔健筹划音乐会,包括为音乐会拉赞助筹措所需的资金。这封信给我留下深刻印象的并不是内容本身——当时,我们经常收到类似的信件。它的特别之处在于,写信人在大信封里附上了一个贴好邮票的未用过的信封,上面工整地写着回信的地址,还有他的大名“文定中”。

虽然,与他的合作最终没有实现,但他这种严谨、恭谦的做事方法让我记住了他的名字。即使是在30多年前,流行音乐圈里也是忽悠和骗子居多,诚恳做事的人凤毛麟角。

范竞马和雷哈尔五重奏

后来,因为出国,我基本断绝了与流行音乐界的联系。回国后只是和朱一功又一起做了些事;与崔健见过面,并被他拉着去CD酒吧见过刘元;偶遇过王迪、王晓京和录音师简军。至于涌现出来的新人后辈则是一无所知。

再后来,不知怎么阴错阳差地到了中国交响乐基金会工作,“误入歧途”地混进了古典音乐圈。还是因为工作关系,我认识了不少圈里的名人,其中包括旅美男高音歌唱家范竞马。除了正常的工作业务接触外,我经常和范竞马一起去咖啡店、食肆,聊一些古典音乐、美声唱法和歌剧表演的想法、趣闻轶事和策划。

某日,竞马来电话,说他自己正在阿文汤包见一位老朋友,这位老朋友说认识我,他邀我过去相认。我这辈子也不认识几个做餐饮的,掰指一算,有陈紫先生的女公子开过新派餐馆,但不到3年就草草收场,老板陈早早地就把自己流放到北欧的瑞典晒北极光去了。后来,与众多才华横溢的画家交往颇深的阿英,开了一家“一饱钵”餐厅。餐厅的名字和装修都很不错,可坚持了五六年后,上个月也悄悄地关张了。除了这二位,还有哪个我认识的朋友开了餐馆呢?我怎么也对不上号,百思不得其解。

隔日,我和竞马相约着来到阿文汤包这个隐在东长安街北侧、贵友大厦后身窄巷中的店铺。趁着店主阿文还没到,竞马先给我介绍了他与这位阿文相识的经过。

范竞马当年考入四川音乐学院,那里虽然开启了他的音乐航程,但师资力量终归不如北京、上海的音乐学院。因此,竞马非常渴望能够到大城市亲耳聆听音乐大师们的教诲。有一年,中央音乐学院聘请了国外的声乐大师,在校内开设大师班。竞马闻讯,东拼西借地凑了些盘缠就兴冲冲地奔赴了北京。

风华正茂的文强

下了火车,他直奔授课点,在课堂上像久旱的秧苗遇到甘霖一样,拼命地吸吮难得的知识,一时间几乎进入到了忘我、痴情的境地。第一天的课结束了,大家兴奋地边议论边涌出教室。出了教室,范竞马才想起要找个住处安身。他到周边一打听,住宿费很高,远远超出了他的预算。他领教到了大都市与小地方在消费上的巨大差距,只可惜这个觉悟给他带来的是烦恼。他沿着街巷一路打探,坚持找一家自己能消费得起的宿点。饿了,就买个馒头,边走边吃。

当他走过一处公园时,天色向晚,眼见着夜幕渐渐降临,自己仍然没有找到合适的住处,竞马心中不免有些着急。他在一张长椅上坐下,仔细盘算该怎么办。他环顾了一下郁郁葱葱的公园,心中暗想,这个季节的北京天气已经暖和了,估计穿着皮夹克露宿问题也不大,就是不知道这长椅是不是会太硌?他把身子顺过来,决定躺下试试。他放平身体,仰面躺下,闭上眼睛,还没等他体验到长椅的硬度,一个声音就从他头顶传来:“准备在这儿过夜了?兄弟!”

范竞马一惊,睁眼看去,一个人正俯视着他。他忙坐起来,有些不好意思地掩饰说:“不、不。我累了,想歇一下。”问话的陌生人坐在了竞马旁边,他先自我介绍说自己叫文定中,在煤矿文工团工作。刚才他也是去中央音乐学院听了大师课,散场后出来,一看范竞马就知道是从外地来的,不经意间就跟着他来到了这里。范竞马一听是同行,便兴奋地与他攀谈了起来。不一会儿,他们就熟络得像老朋友一样了。

聊了一阵子,文定中话锋一转,单刀直入地问范竞马是否已经找到下榻之处。范竞马尴尬地回答说没有。文定中闻听,便热情地邀请竞马住到他家去。正为住处一筹莫展的竞马一听,喜出望外,起身就跟着文定中走。那个年代,人与人的关系还是简单真诚的,没有那么多的戒备。要是换了现在,估计范竞马闻言会被吓得扭头就跑。

范竞马

文定中领着范竞马转换了几趟公交车,花了近2个小时到了文家。此时,只吃了一个干馒头的范竞马已经饥肠辘辘,一进门,肚子就不争气地咕噜咕噜地叫了起来。文定中二话没说,一边让竞马随便坐,一边径直钻进厨房做饭。等候的时间并不很长,文定中麻利地为新结识的朋友端上了一桌简单而又不失丰盛的晚餐。大概是饿急了,范竞马觉得这顿饭特别香,尤其是一盘红烧肉,好吃得不行。范竞马向我讲述时,眼中流露出了眷念的强光。他发誓说,这是我这辈子吃过的最香的红烧肉!

接下来的几天,范竞马就吃住在文定中家,一直到大师班结束。这一切自然是免费了,对囊中羞涩的范竞马来讲,这自然是巨大的福利,简直就是天上掉馅饼的运气。从此他们成了好朋友,范竞马每次来北京都要去看望这位老哥。等他从国外回来寓居在北京后,更是经常与文定中见面聊天,畅谈音乐、艺术、历史和时政。慢慢地他了解到这个被称作阿文的老哥家族的不同反响。这种了解使他加重了对阿文的敬意,但并没有因此间隔开他们的兄弟情义。

范竞马讲述时,阿文已经进来,但他并没有打断竞马,而是静静地坐在竞马侧后的一张桌子旁。直到竞马讲完,他才走上前与我们打招呼。他径直走到我面前问道:“是黄勇吧?你还记得我吗?”如果单说阿文,我是打死也不知道他是谁。但刚才竞马在讲述中提到了文定中这个名字和煤矿文工团,这些信息已经足够唤醒我的记忆了。我马上站起来应道:“您就是那位给崔健寄附带回信信封的文定中先生吧?”他闻言开心大笑,点着头说:“对,对,就是在下。”他顿了顿,不无感慨地补充道:“那是27年前的故事了。时光荏苒,往事不堪回首啊!”

他和我们坐在了一起,招呼服务员给我们上了店里招牌的汤包和小菜。我们吃着精致的美食,聊起了往事。从崔健谈到了煤矿文工团我们共同的熟人;从中国流行音乐的兴衰谈到文化艺术市场的走向;从美声唱法谈到歌剧的生命力;从文强先生的生平谈到政治风云的变幻莫测;从菜式小吃谈到中国食文化的博大精深……

我们聊得兴致盎然,几个小时在不知不觉中悄然流过。直到服务员过来提醒,我们才知道已经到了吃下顿饭的时间。我准备起身告辞,但谈兴正浓的文定中哪里肯放人?他把我按在座位上,熟练地吩咐了菜单,换了一壶新茶。然后,接着被打断的话题又聊了起来……

当我们走出阿文汤包时,长安街上已经是华灯普照了。此时,我的心里比街灯的光明还通透敞亮——20多年前就应该相识的故人,今天终于相见了,而且是一见如故!

就这样,我认识了文定中先生。就像当年一样,他仍然不声张地低调着,但他的自信从他的健谈中显露无遗,他是个值得敬重的朋友。

我这辈子很悲催,一辈子只非常平衡地做了两件事——得罪了一批人,结识了一批人。我得罪的全是有钱有势的,结识的或是才华横溢,或是朴实平易,再或是穷得让人心酸但仍然保持着贵族似的高傲的人。闲暇时我常默默地、反复吟诵北岛的那句诗:“卑鄙,是卑鄙者的通行证;高贵,是高贵者的墓志铭。”借此自欺欺人似的聊以自慰。

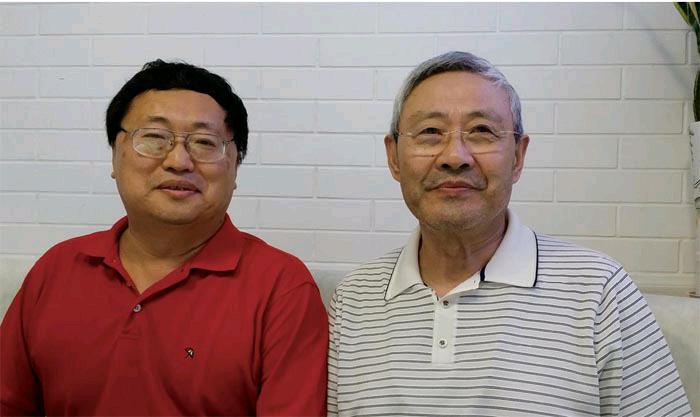

文定中(左)

写这篇小文时,范竞马去美国了。竞马,你从美国回来后,是不是一起去阿文汤包看看定中先生?

(编辑·宋国强)

feimi2002@sina.com