燃烧室优化

2016-11-10罗珒张亮姚源

罗 珒 张 亮 姚 源

燃烧室优化

罗 珒1,2张 亮1,2姚 源1

(1.上海交通大学,上海 200240;2.上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545007)

提升现有发动机性能,对不同顶面形状的活塞燃烧室的进气及燃烧过程进行多维数值模拟分析。通过对缸内气体当量均匀性、湍动能场、气体平均速度、燃烧持续期等缸内燃烧特征参数的影响确定优化方案。其结果证明,合理改善燃烧室形状可以有效改善发动机燃烧性能。

燃烧室;挤流;模拟分析

1 引言

运用新的增压及直喷技术可以大幅度提升发动机性能及满足日益严格的法规要求,但是存在开发周期长及成本巨大的不足。主机厂在需要不断提升现有发动机性能,填补新机型开发完成前的空白期。某1.2L自然吸气发动机,考虑在保持或降低原机成本的基础上,提升发动机性能,其主要考虑提升发动机效率,改善发动机燃烧。其中影响燃烧最直接的因素之一是发动机燃烧室,保持发动机压缩比不变,改变挤气间隙、活塞顶形状及挤气间隙,提升燃烧性能。

2 建模与分析

2.1建模

本文以某市自然吸气发动机为研究项目,选择建立单缸模型,主要由进排气道、进排气门、气门座圈、缸盖燃烧室和活塞燃烧室组成。建立发动机燃烧模型的瞬态模型,其初始条件根据一维分析结构分别对进排气道和缸内赋值。其边界分为四个区域:缸孔内壁为固定壁面,设定温度500K;进气门表面及缸盖地面燃烧室为固定壁面,设计温度为400K;排气门表面为固定壁面,设定温度为450K;活塞顶面为运动面,设定温度为525K。定义活塞销孔方向为X方向,裙部方向为Y方向。[1-3]

2.2方案设定

本文的主要目的是通过改善活塞顶部燃烧室进而提升燃烧性能,即通过改善燃压缩行程和火焰形成过程中的湍动能,使燃烧气体更快更充分混合,同时提升燃烧速率。本文中涉及的方案更改也主要从提升湍动能出发,主要考虑增加挤流效果。

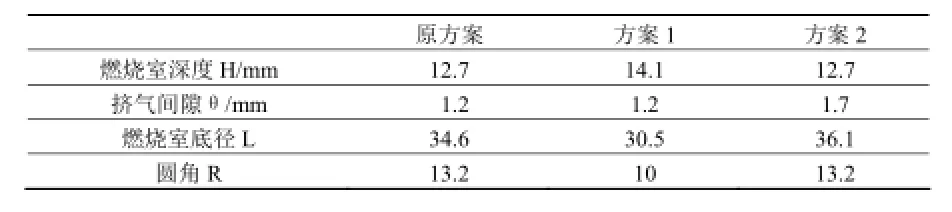

本文在原燃烧室的基础上,改变燃烧室挤气间隙θ、燃烧室深度H、燃烧室底径L和圆角R,其具体尺寸如表1所示:

方案1:加大挤流区域长度,保留原燃烧室挤气间隙θ,加大燃烧室深度H,同时减小燃烧室底径L及圆角R。

方案2:加大挤流区域面积,保留原燃烧室深度H及底径R,加大挤气间隙θ。

图1 (X方向)燃烧室结构示意图

表1 燃烧室方案参数

2.3分析结果

通过AVL-FIEE软件建立燃烧室模型,选着1000RPM、2000RPM和5500RPM下的瞬时燃烧模型进行分析,主要关注湍动能和空燃比均匀性。

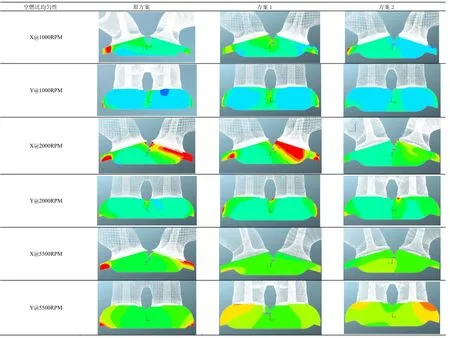

图2 湍动能对比图

图3 空燃比均匀性对比图

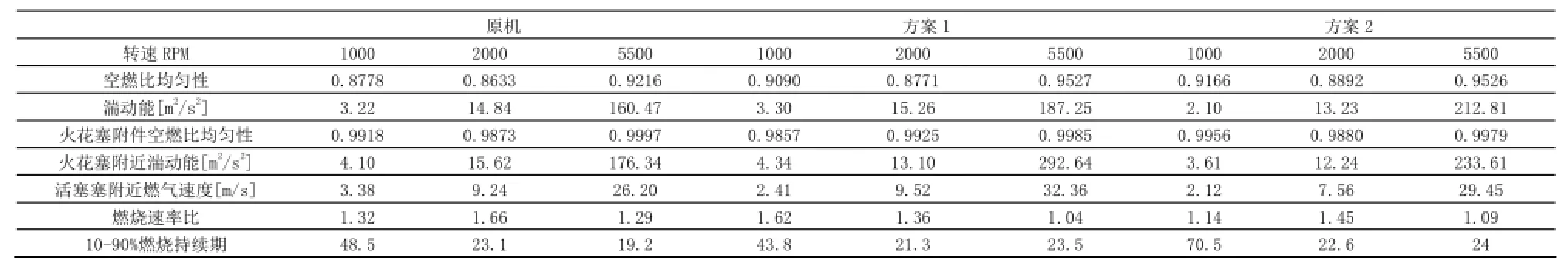

表2 缸内燃烧特征值

图2湍动能对比图显示:

1000RPM转速下,原方案的湍动能在整个燃烧室区域分布均匀;方案1在X方向上集中在进气区域,在Y方向上分布相对均匀;方案2的湍动能都集中在进气区域。

2000RPM转速下,原方案相对于1000RPM转速下仅中心区域湍动能能量增大,分布依然均匀;方案1则相对1000RPM转速下的湍动能有明显提升,X、Y方向上均布满整个燃烧,能量也有明显提升;方案2也有所提升,但是依然集中于进气区域。

5500RPM转速下,原方案的湍动能相对于2000RPM转速没有明显改变;方案1则变化明显,中心区域湍动能能量增加明显;方案2的湍动能分布趋于中心,能量无明显提升。

通过图2湍动能对比图可以看出,方案1和方案2在低转速下的湍动能相对与原方案较差。随着转速升高,方案1的湍动能更为有优势。

图3空燃比均匀性对比图显示:

1000RPM转速下,原方案在进气侧边缘挤气区域的空燃比均匀性不是很好;方案1均匀性相对较好;方案2在X方向上均匀性略差。

2000RPM转速下,原方案在进气侧挤流区域和排气门区域的空燃比均匀性较差;方案1同原方案情况类似,但在边缘区域的空燃比均匀性更差;方案2在该转速下的空燃比均匀性明显优于其他两个方案。

5500RPM转速下,原方案在边缘挤气区域的空燃比均匀性较差;方案1整体均匀性较好;方案2优于原方案,略逊于方案1。

通过图3空燃比均匀性对比可以看出放原方案在低转速下优于方案1和方案2,随转速升高,方案1和方案2的均匀性则有大幅度提升。

通过以上对比,再结合表2的缸内燃烧特征值数据可知,方案1和方案2的挤流效果明显改善,数据也显示方案1和方案2的空燃比均匀性更好。空燃比均匀性对燃烧稳定性及爆震有较为重要影响。同时通过表2中的数据可以看出方案1在各个转速下的平均燃烧速度较快,导致其方案的燃烧持续期比率较低。其中燃烧持续期比率直接体现发动机爆震倾向,因此,原燃烧室更趋向于爆震。

总体而言,方案1和方案2均对燃烧性能有一定的提升,其中方案1优于方案2。

实际发动机项目最终采用方案1,并推广其同一平台项目,整机性能均有提升。

3 结论

本文在现有发动机项目上优化燃烧性能,考虑通过更改活塞燃烧室形状,分析其对燃烧的影响。通过在原燃烧室方案的结构上,主要更改挤流区域的几何尺寸,考虑增大挤流效果。其分析结果显示改善是有效的,其中方案1中加深燃烧室深度的更改影响更为明显。

因此改善燃烧室内的挤流效果,可以较大提升发动机燃烧性能。通过加大燃烧室深度,也可以提升燃烧室内湍流强度,提升燃烧速率,获得更好的燃烧性能。[4,5]

[1] 周宝龙.内燃机学[M].北京:机械工业出版社,1999.

[2] 周磊,赵长禄,张付军,等.利用燃烧模拟对柴油机燃烧室的优化设计[J].燃烧科学与技术,2004,(5):465-470.

[3] 刘志恩.内燃机燃烧室多体耦合系统三位瞬态传热模拟及应用研究[D].武汉:华中科技大学,2007.

[4] 黄忠文,秦际宏,蓝志宝,等.挤流对汽油机燃烧过程影响的数值模拟分析研究[J].小型内燃机与车辆技术,2015,(1):31-35.

[5] 宋贺.挤流燃烧室对通用小型汽油机排放性能影响及研究[D].天津:天津大学,2010.

Optimizing for piston combustion crown

To promote the engine performance, there was used numerical simulation to study the engine combustion with different piston combustion crown. The optimized design was confirmed by the combustion characteristic parameters such as Eq ratio uniformity,turbulence kinetic Energy,mean velocity,burn duration ratio. The result confirmed that reasonable improved the geometry of piston crown could promote the combustion performance.

Combustion crown; squish flow; numerical simulation

Q813.11

A

1008-1151(2016)02-0074-03

2016-01-08

罗珒(1986-),女,湖北黄冈人,上海交通大学在职研究生,上汽通用五菱汽车股份有限公司工程师,研究方向为发动机零部件设计。