基于老年人口增长的上海市养老设施规划研究

2016-11-09孙雅玮

孙雅玮

摘 要:随着上海迈入人口深度老龄化阶段,城市养老设施需求日益旺盛,空间布局不均衡、利用效率低下等问题日益凸显。本文采用聚类分析方法,将上海养老设施按照老年人口增速与空间占比分为5种类型区,并对各类型区养老设施规划引导政策进行了分析总结:对于老龄化严重且增速缓慢的Ⅰ类区域,应以存量建设为主,适当向郊区疏导;对于老龄化突出且依然保持较高增速的Ⅱ类区域,应存量增量并重,积极探索商业化运作模式;对于老龄化水平较低但未来加速增长的Ⅲ类和Ⅳ类区域,应以增量建设为主,注重存量更新改造;对老龄化水平较高但未来增长趋缓的Ⅴ类区域,应以紧凑型高端养老为主。论文提出了建设基于问题导向和社会关系网络的养老设施空间格局、以户籍人口作为养老设施建设规模的参考值、以80岁老年人口作为养老设施的主要使用者、科学设置社区养老与设施养老的比例等大都市养老设施规划的对策建议。

关键词:养老设施;规划;人口老龄化;上海

中图分类号:C922 文献标识码:A

近年来,作为中国最早进入老龄化社会的城市,上海进入了人口深度老龄化阶段。根据《2010年第六次全国人口普查主要数据公报》[1]数据,上海在2010年60岁以上老年人口占全市户籍人口比重已经达到23.4%,其中18.1%为80岁以上高龄人口;根据《2014年上海市老年人口和老龄事业监测统计信息》数据[2],截至2014年12月31日,60岁与80岁以上人口分别占全市人口的28.8%和5.2%,比2000年全国第五次人口普查时分别提高10.6%和5.6%,深度老龄化趋势更加明显。人口结构变化和经济社会发展转型的双重背景对社会公共设施(特别是养老设施、医疗设施等)提出了新的要求。因此,构建科学合理的养老设施体系,提升城市养老服务基本公共服务能力,满足多层次、多元化养老服务需求成为上海当前和未来一段时间重要的工作任务。从发展现状看,当前上海养老设施布局问题日益突出,主要表现为养老设施空间布局不均衡、利用效率低下等。作为城市总体规划的重要专项内容,上海有必要利用新一轮城市总体规划修编的重大机遇,加强养老设施规划,把握上海人口老龄化发展趋势,科学规划和布局养老设施。

养老机构是指为年龄60岁以上人口提供住养、生活护理等综合型服务的机构,包括老年社会福利院、养老院、老年公寓、护老院、护养院、敬老院、托老所及老年人服务中心等[3]。根据《上海市养老机构条例》[4]并结合上海市老龄人口设施养老的实际情况,本文选取托老所(站)、老年公寓、养老院、护理院、安怀(医)院作为研究对象。本文采用中国养老方式的常用分类方法[5],将上海养老方式分为社区养老和设施养老(也称机构养老)两类。

随着我国老龄化的迅速推进和养老问题复杂性的日益凸显,对养老设施的研究逐渐增加。刘剑指出,设施养老的主要服务对象是失能、半失能和长期照料老人,对应的空间层级是市-镇,与社区养老和居家养老的主体有很大差别[6]。刘剑、于涛方等指出,内涵模糊、总量不足、布局错位、结构失衡、政策悖论是我国养老设施建设中普遍存在的问题[7-8]。养老设施的建设与规划受一系列软、硬环境的影响,其中影响度较大的有土地成本、交通便捷度、医疗资源配置情况、经济发展水平、社会生活方式等[9]。中国的老龄化城市具有显著的老龄化空间分异特征,造成养老需求的多元化,从而产生内部区域发展导向、设施布局、存量评估、标准规范的差异,上海是具有代表性的城市之一[10]。一些学者对上海养老服务设施规划和大都市养老设施建设模式进行了探讨[11-12],但往往将全市视为均质体,忽视了市域内部各区县因老年人口增长、迁移特点和社会经济发展特征差异导致的空间分异现象。本文从老年人口分布与变动趋势的城市内部空间分异出发,对上海市区县进行老年人口养老空间聚类分析,为归并养老功能区、制订差异化的分区养老设施政策提供思路。

1 上海市老年人口增长的空间分布特点

2000年以后,上海因人口再生产自然规律进入老年人口快速增长时期;与此同时,由于上世纪80年代和90年代产业结构调整导致的产业转移及城市更新改造导致居住人口在市域范围内迁移[12-13],上海市老年人口在空间布局上呈现出明显的收敛特征[14],且符合空间第二收敛规律,即老年人口的空间迁移并非短期现象,而是呈现相对稳定的状态,是上海市经济、社会、人口发展基本趋势的一种映射。此外,随着上海人口再生产模式逐渐向现代型过渡,未来10年~20年内上海老年人口将加速增长并逐渐达到总量高峰,从而导致新的空间分布不均衡。因此,科学判断并识别老年人口增长特点及其分布变化是规划和建设养老设施的基础条件。

1.1 2000年以来上海老年人口增长迅速,空间分布有收敛性

从增量和增幅看,2000年~2010年的10年间,上海60岁以上老年人口从241.76万人增长到331.02万人,增长了36.9%;而80岁以上高龄人口则从30.56万人增长到59.83万人,增幅更是高达95.8%。分区县考察,60岁以上老年人口中,绝对增量较大的有浦东新区、闵行、宝山、崇明、普陀、杨浦和徐汇等区县,以中心城区和近郊区为主,增量都超过5万人;增幅大的包括浦东新区、闵行、嘉定、奉贤、宝山、崇明、松江、金山和青浦等区县,以近郊和远郊区县为主,增幅均超过40%。在80岁以上高龄人口中,绝对增量大的包括浦东新区、杨浦、普陀、闵行、徐汇、虹口、宝山、闸北等区县,以中心城区为主,增量都超过1.8万人;增幅超过100%的有浦东新区、闵行、普陀、杨浦、嘉定、青浦、宝山、松江和长宁,以近郊区为主。对比2010年~2014年的数据发现,近年来上海60岁以上老年人口比重增长加快,年均增速由2000年~2010年的3.19%增长到5.75%;增幅最大的区县主要集中在黄浦、静安这两个中心城区;增幅较大的有长宁、普陀、闸北、虹口等;金山、奉贤、青浦、崇明等远郊区增长不明显。而近年来80岁以上老年人口的增长则呈现出收敛趋势,不论中心城区还是近远郊都增长缓慢,甚至有些区还出现增幅下降的情况。

其中,Po2000和Po2014分别是各区在2000年和2014年的老年人口数,Pt2000和Pt2014分别是全市在2000年和2014年的老年人口数。通过计算得出上海市老年人口的空间收敛特征:在60岁以上老年人口中,中心城区各区空间占比值普遍为负,显示出较强的空间分散特征;而浦东新区与郊区各区县以正值为主,尤其是浦东新区高达6.4%,显示出较强的空间收敛特征。在80岁以上老年人口中,浦东新区依然表现出较强收敛特征,中心城区其他区包括普陀、杨浦同样显示出一定收敛特征,郊区则只有闵行为强收敛性,为1.7%(表1)。对比2000年~2010年和2010年~2014年上海各区60岁以上及80岁以上老人空间占比的情况,可以看出,老年人口的空间分布情况没有发生太大变化,绝大多数区县老年人口空间占比增幅绝对值基本趋于0,减少了养老设施增补效益的不确定性。

1.2 老年人口加速增长趋势明显,阶段性波动特征显著

随着计划生育政策效应的持续作用以及上海产业结构转型对于低素质外地年轻劳动人口需求的减少,未来上海市人口老龄化水平将不断提升。2014年底,上海60岁及以上老年人口数量达到413.98万人,占户籍人口总数的28.8%。根据《上海人口发展趋势特点与问题研究》关于上海市老年人口预测低方案[15],2020年上海60岁及以上老年人口将突破530万人,之后进入平稳期;到2030年左右,达到峰值600万人,占户籍人口总数比重45%左右;2040年,将有所减少,约560万人左右。此外,2014年底上海人均期望寿命已达82.29岁,居全国各省市首位。从上海高龄老人总量情况看,2014年底80岁以上高龄老人75.3万人,占老年人口总量的18.2%;参考当前增长速度并适度提高,到2020年高龄人口约为90万人。根据上海城市人口自然增长率长期维持在低水平或负增长的再生产规律,从2030年开始上海高龄人口将进入加速增长期,预计在2030年为140万人左右,到2040年将达到人口高龄化发展的高峰,预计为220万人(图1)。

根据上海市民政局调研报告,当前上海主要是80岁以上高龄人口和60岁以上的残疾老年人口采用设施养老方式养老,其他老年人口仍以居家养老和社区养老为主。当前,上海老龄人口增长以60岁到80岁的低龄老年人口增长居多,对于增加机构养老设施的需求不大,养老设施规划需要重点推进社区养老的发展。从2030年开始,随着高龄化增长加速,至2040年的高峰时期,对养老设施需求最为旺盛。

但是,上海各区县人口年龄结构存在差异,其加速增长时期步调不一致,导致各区县老年人口和高龄人口达到增长高峰的时间有所差别。根据《上海人口发展趋势特点与问题研究》关于上海市人口年龄结构的预测方案[15],中心城区由于老龄化程度更深,将更早进入老年人口和高龄人口峰值期,特别是黄浦、静安、虹口、普陀及闸北五区,在2025年时候就可能进入老年人口高峰。崇明、长宁、徐汇、杨浦、嘉定、宝山和金山则将在2030年达到老年人口高峰;浦东、松江作为新兴制造业的基地以及闵行作为新兴辅城,吸引大量中青年人口集中,加上奉贤、青浦两区更年轻的人口结构,老年人口高峰将会相应推后至2035年和2040年。崇明、静安和虹口三区可能在2035年就达到高龄人口的高峰值,其他中心城区多在2040年左右达高龄人口峰值,奉贤、青浦、浦东、闵行和松江五区高龄人口峰值要推迟到2045年以后。

2 上海市养老机构空间分布特征

从前文分析中可以看出,上海老年人口增长和分布存在明显的中心城区、郊区空间分异,那么上海市的养老机构的空间分布是否与老年人口增长的空间一致呢?下面将通过聚类分析进一步归纳和总结上海市养老机构的空间分布特征。

2.1 上海养老设施空间分布情况

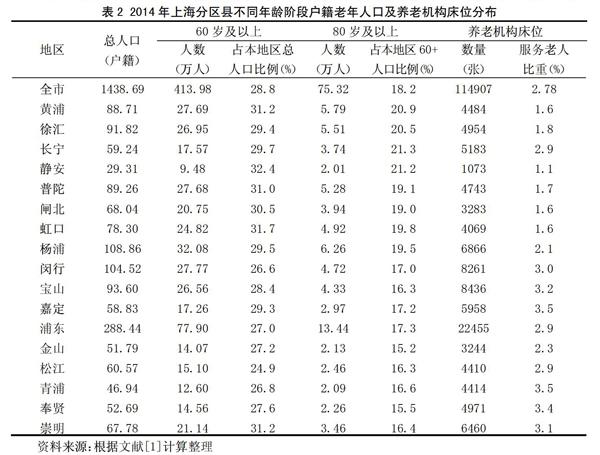

由于老年人口对于医疗机构、便捷交通、生活配套等公共服务的需求较普通人群更为突出,而中心城区生活综合配套服务优势明显,造成上海老年人口高度集中于中心城区。2014年上海中心城区老年人口占全市45.23%,其中80岁以上的高龄人口更达到49.7%,但中心城区养老机构床位数仅占全市的33.6%[1]。养老设施需求与供给在空间上不匹配,造成中心城区养老机构床位供不应求而郊区养老机构入住率普遍不足50%,个别郊区社会办养老机构实际入住率仅为18%。此外,按照郊区社养老格局①中的3%的老年人入住养老服务机构集中养老的计划,上海养老机构总量与结构均不达标,尤以中心城区缺口最大。分区县考察,除长宁区、杨浦区之外普遍不到2.0%,其中静安仅为1.1%。郊区各区县情况较好,嘉定、青浦、奉贤、崇明、宝山等区县超过3.0%(表2),普遍达到原有规划目标。如果按照发达国家5%的标准,加上大量非上海户籍老人在上海养老的需要,上海养老设施规划和建设更是任重道远。

2.2 上海养老设施空间聚类分析

2.2.1 研究方法与聚类结果

根据上海市养老类型区聚类分析需要归纳的空间差异特征,本文选取两类指标:一类是区县占全市的特征指标,包括人均GDP、地区户籍人口占全市人口比重、人口密度、外来人口占地区总人口的比重;另一类是反映养老类型区自身特征的指标:老年人口占户籍人口比重、养老床位数占老年人口比重、2004年~2014年老年人口年均增长率、人均区县财政收入等总共8个指标进行聚类分析。具体步骤如下:

①选取各区县8个指标的具体数据,建立数据库;

2.2.2 基于聚类结果的分析

根据SPSS软件聚类结果将上海城市养老类型区划分为五类功能区,这五类功能区因经济社会特点相同而表现出较强的内部空间同质性②。

2.2.2.1 Ⅰ类——核心城区(包括黄浦和静安两区):老龄化严重且增速缓慢类型区

该类型养老地区经济发展水平领先于全市,吸引就业人口高度集聚,但外来人口占比较低。同时,人口老龄化水平非常高、高龄化特点突出。由于中心城区人口对外疏解的影响,老年人口规模在过去十年中增长趋缓,未来10年即达到老年人口顶峰。但当前机构养老床位数占老年人口规模的比重在全市处于较低水平,分别只有1.6%和1.1%(尽管虹口、闸北也是1.6%的水平,但其老年人口增长速度却大大小于静安、黄浦两个核心城区),远未达到养老格局标准,难以满足社会需求。考虑到发达国家这一水平普遍为5%,该类养老类型区尚需加强养老机构设施的建设并提升社区养老设施建设水平。

2.2.2.2 Ⅱ类——中心城区外围区域(包括长宁、徐汇、闸北、虹口、普陀和杨浦六区):老龄化突出且依然保持较快增速类型区

该类型区域经济发展水平仅次于I类核心城区和Ⅳ类浦东新区,政府具有较强能力支持养老设施建设,人口集聚度也保持着较高水平;由于产业结构转型和城市更新改造,外来人口占常住人口的比重较低,生活工作空间较少。该类型地区人口老龄化水平及高龄化水平已经非常高,低于I类核心城区但高于其他类型,近十年内老年人口增长依然保持较高速水平,多数区县要在2030年左右才达到老年人口的高峰。当前设施养老床位数配置水平除长宁外都低于全市平均水平,社会需求缺口大,未来城市规划应加强社区养老和设施养老两种类型设施的建设。

2.2.2.3 Ⅲ类——郊区(包括宝山、闵行、嘉定、松江、青浦、金山及奉贤七区):老龄化水平较低但未来保持加速类型区

该类型养老地区以新城、新镇及工业区等为主,经济发展水平相对较低,仅高于Ⅴ类崇明地区;人口集聚水平较低,外来人口占常住人口较高比重,近十年老年人口增长保持较高速水平,仅次于Ⅳ型的浦东新区。该类区域政府规划和建设养老设施能力较强。当前设施养老床位数配置水平较高,基本达到3%的规划目标,嘉定和青浦两区都达到3.5%的较高水平。未来发展应加强社区养老设施的规划和建设,同时依靠郊区良好的生态环境和完备的生活服务设施吸引更多社会养老机构投资。

2.2.2.4 Ⅳ类——浦东新区:老龄化水平较低但未来高速增长类型区

该类型养老地区经济发展水平较高,政府支持养老设施建设有较强能力,由于大型工业项目建设以及房地产领域的快速发展,人口集聚度不断提升,人口老龄化水平较低但增速很快,是上海近十年老年人口快速增长的区域,在市域范围内表现出最强的空间收敛性。当前设施养老床位数配置水平较高,达到2.9%,基本实现既定规划建设目标。尽管存在较年轻人口年龄结构和相对较高的设施养老水平,但考虑到老年人口近些年快速集聚,未来该类型养老功能区需应重点加强社区养老设施规划和建设。

2.2.2.5 Ⅴ类——崇明:老龄化水平较高但未来增长趋缓类型区

该类型养老地区经济发展水平较低,人口对外疏散趋势显著且集聚水平较低,外来人口占常住人口的比重不高。近十年来,老年人口增速不快,但由于更多年轻人外迁而存在提前进入高龄化社会的可能。设施养老床位数配置保持较高水平达到3.1%,基本实现既定规划目标。未来养老设施发展的重点应该是社区养老设施建设,并依托良好的生态环境提升社会办养老机构的投资水准,吸引区外老人入住,推动养老产业化发展。

3 各类养老类型区养老设施规划建设模式

经过“十一五”和“十二五”期间的快速补缺和规模扩张,上海养老设施建设得到快速提升,基本已经形成“973”养老服务格局。至2014年底,上海全市共有养老机构660家,养老床位总数达11.49万张,约占户籍老年人口的2.78%;社区居家养老设施服务老年人数已经超过7%的目标;此外,随着房地产业的发展和国家政策的支持,支撑家庭自我养老的住宅与社区不断涌现。在总量提升的前提下,上海养老设施建设主要面临结构调整的重要任务。不同养老类型区面临的发展问题各异,应考虑科学设计相关财政、投资、产业、土地、人口与人才、环境政策,以实现城市养老设施空间布局公平与效率的统一。

3.1 Ⅰ类——老龄化严重且增速缓慢类型区:以存量建设为主,适当向郊区疏导

该类型区域配套完善、交通便捷,但当前处于人口对外疏解进程,由于发展空间和土地指标的限制,不适宜发展大规模的养老设施。加大财税支持力度、强化政府对养老设施建设的主导力量将有利于本地区老人区外养老,推进全市域养老布局良好互动。在投资领域,明确政府投资重点;在基础设施、市政建设与服务、传统意义养老院建设、托老所建设等社会福利类非营利领域,对老年人生活、学习、康复、服务以及救助等多项可商业化运作领域探索产业化的运作模式;在土地利用方面,重点推进存量设施改造,特别要探索城市规划中容积率适当突破的可操作性。鼓励区内老人迁至区外养老,不鼓励区外老人迁至本区养老。

3.2 Ⅱ类——老龄化突出且依然保持较高增速类型区:存量增量并重,积极探索商业化运作模式

成熟的基础设施、医疗生活配套条件是该类区域最大的优势,养老设施服务的对象主要是本区域老人。在Ⅱ类区域应强化政府对养老设施建设引导力量,重点投资社会福利机构及非营利部门的基础设施服务。由于该类区域城市更新改造、房地产开发方兴未艾,可积极探索社区养老模式的推进新模式:通过财政政策引导,吸引社会力量积极进入养老设施建设与养老服务领域并发挥主导角色;积极探索新型运作模式包括PPP等商业化模式。在土地利用方面,同步重视存量和增量养老设施,既规划新增用地和空间,又推进存量设施的积极改造。

3.3 Ⅲ类和Ⅳ类——老龄化水平较低但未来加速增长类型区:以增量建设为主,注重存量更新改造

Ⅲ类和Ⅳ类养老类型区最大的区别在于经济发展水平和老年人口增长速度,但也具有共通性,即拥有好的生态环境、充足土地指标并配套以及完善的医疗、休闲等生活服务条件,该两类类型区域将是上海养老产业化程度最高的地区。财政政策发展重点是撬动社会力量投入养老设施的建设,推进PPP运作模式及在可盈利领域推进全产业化运作。在土地利用方面,积极拓展空间,推进增量设施高标准建设、提升存量设施更新和改造水准。通过养老设施高标准建设和良好的商业化服务运作模式,推进医疗设施和商业设施的完善,积极吸引区外老人迁至该两类型区养老,吸引和培育高端养老服务和管理人才。

3.4 Ⅴ类——老龄化水平较高但未来增长趋缓类型区:以紧凑型高端养老为主

该类型区域拥有良好的生态条件,辅以完善的医疗、商业等生活配套条件,发展设施养老空间巨大。但由于其远离市区、交通不便、医疗配套差以及生态岛的建设目标,近期该类区域不可能成为上海养老发展的重点地区,只能适当鼓励区外老年人口入住本区域养老。应实施积极的财政支持政策,推进面向本区老年人口的养老设施建设,适当推进高端社会办养老机构项目进驻本区;同时,在土地利用方面应坚持紧凑土地利用,并注意养老产业化发展对生态环境的影响。