利益、信念与动员

——革命年代中共乡村社会组织化效应分析

2016-11-08赵泉民

□赵泉民

(中国浦东干部学院 教研部,上海 201204)

利益、信念与动员

——革命年代中共乡村社会组织化效应分析

□赵泉民

(中国浦东干部学院 教研部,上海201204)

在中国的现代化进程中,农村发挥了极其重要的作用,且影响其发挥作用的“变数”非常多,农民是按照他们从组织者那里获益多少来决定其政治参与的程度。20世纪前半期,中国共产党通过合作社的组织化来积极介入生产活动这一农民生存的“核心地带”,带动了农村社会经济结构的变革;更主要的是满足并改善了底层民众的物质需求和经济待遇,由此赢得了他们的信念支持与政治认同,最终促成自下而上的“农民革命”。这一过程折射出党或政府的信念、目标或政策在其大众化、社会化过程中如何有效进行社会动员的问题,即在民众这一层面上怎样才能顺畅地让他们实现从“利益认同”到“政治认同”、“制度认同”再到“价值认同”的有效转换。深思这一问题,对于我们正在进行中的农村改革与发展乃至于政府的制度的有效供给有重要的借鉴作用。

中国共产党;合作运动;乡村社会组织化;社会动员

现代化进程中农村作用是不言而喻的,“农村的作用是个变数:它不是稳定的根源,就是革命的根源”[1]P267-277。其究竟要扮演何种角色,则取决于现存政权施行的农村政策和其对农民具体利益的重视及实现程度。20世纪前半期,国共两党在各自的统辖区域乡村推行合作运动,究其实质就是在进行社会动员、整合乡村、争取民众并赢得政治认同及社会认同进而获得政权合法性的一种博弈。本文拟以中国共产党根据地合作运动为切入点,从新制度主义理论所强调的“利益”实现、“信念”形成与有效“社会动员”之间的内在关联这一视角对合作社社会效用做一剖析,以有资于今天正在进行中的农村改革与发展乃至于政府制度的有效供给。

一、利益实现对政治认同的基础性影响效果

合作运动作为改造乡村社会一种手段或途径,早在20年代初期就已被人所认知,特别是在第一次国共合作形成后,共产党人在领导农民运动过程中,洞察到合作社在乡村组织化方面的重要性。自此之后,各苏区及抗战时期的后方根据地农村组建起了大量的合作社。诸多合作社的设立,改变了农村生产和生活状况,解决了大多数农民的衣食问题,使得农民感受到组织化带来的实惠和优越性,并将其所得利益与共产党政权建设的合法性联系起来。

就农民而言,最大剥削是使其生存面临危机的各种名目甚多的“索取”。应当说,在开展土地改革和组织化之前,农民所受剥削极其严重,特别是中央根据地建立前,农村苛捐杂税“较他处为多”,缺乏粮食者占比高达60~70%,许多人沦为盗匪[2]P231。农村经济枯窘,农民“终岁勤劳,莫易一衣,不得一饱”;更有甚者迫于生计“只得一天天”卖田、卖屋和卖老婆,抛荒现象十分普遍。土地分配后,先前农民所受盘削被取消,加之生产工具和劳动力的组织化调剂,积极性得以恢复,竞相掀起了发展生产的“新热潮”。如中央根据地,1934年通过拓荒就增产至为8.3万担,某些农村不仅消灭了荒田,甚至连荒芜数年的“死地”也都复耕起来。肥料方面,如江西瑞金各农村1934年肥料较上年普遍增加三成。杂粮种植1933年时就已超过革命前水平。此外,兴修水利、经济作物种植也都有了极大进展[3]P105-115。其它根据地情形与此类似(见表1)。就当时整体情况看,应当说,这些措施较大幅度地释放出了劳动的动能,使得农村经济虽在战争年代还是有了长足进步。其中,闽浙赣根据地增加20%;赣南闽西区域较1932年增产15%;川陕根据地收成也较良好[4]P131。湘赣根据地农村最为明显,“做到了普遍增产,个别地区增产1/2以上”[2]P233。农业增产首先是改善了农民生活。如在闽西才溪乡农民由先前食不果腹到“现在能吃饱了”,“吃饭改善了百分之百”[5]P336。赣东北根据地1932年时农民食盐虽感缺乏“但仍是能够求得部分的解决”,至于其他生活必需品如油、布、粮食、棉花更是不成问题。同样,赣西南农民种植所获全归自己支配且经济来源增多,“生活得到相当的改善,解除了一切苛捐杂税的痛苦”[6]P447。此外,农民添置衣着能力随之有了提升。如赣南农村,若以人均年置办一套单衣裤计算,贫农较过去增长最多,“改良了一倍,比如现在制二元衣服,过去则只能制一元。”再如闽西农民先前人均两年才能做一套衫裤,而现在“增加了百分之二百”,人均年做一套半[5]P296-336。

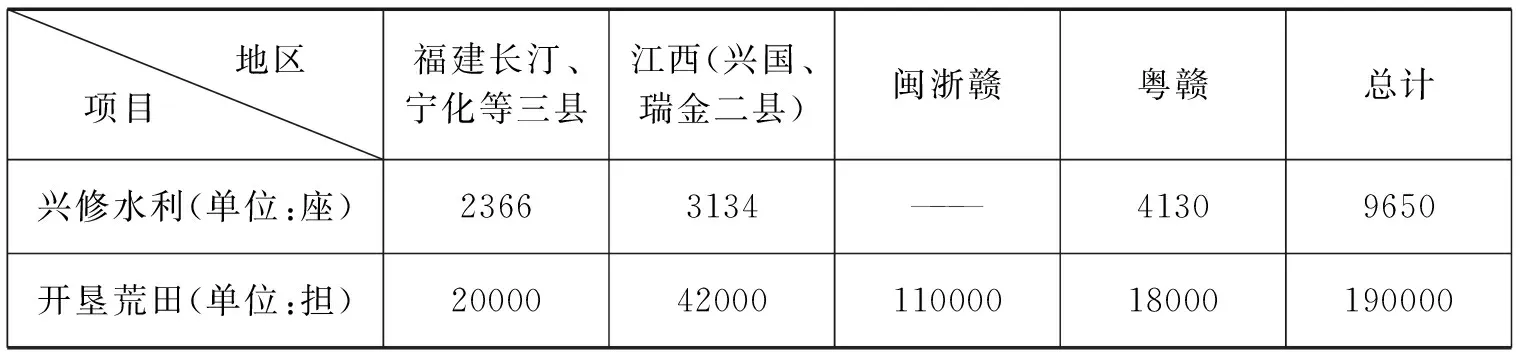

表1 1934年前后根据地农村开荒和兴修水利基本情况表

资料来源:据史敬棠等编:《中国农业合作化运动史料》上册,三联书店1957年版,第99—144页。

与此同时,各根据地农村遍设合作社:乡设合作商店,村设分店;并对农副产品低价供应,平时如酒、肉、豆腐、豆芽等物美价廉,因而农民言其生活“比白区群众生活好几倍”[2]P347。再如瑞金壬田区消费合作社,经常供给价格较市场低的盐、医药、布等必需品;更为重要是,入社股金一元“年能得七毛多盈余”。这样财富收益虽是微不足道,但对当时挣扎于“水深齐颈”生存边缘的农民而言,却是实实在在的,以至许多乡民“宁愿当了自己的衫服来加入合作社”[7]P104。一语以蔽之,农民的利益需求是具体的,给农民能带来可以感受到的实惠,是合作社获得社会信任的根源所在。

战时各根据地农村更是如此。农民组织起来后要素资源得以重新配置,生产效率随之大幅提升。据时人剖析,变工一个劳动力种地比不变工多收获1/2,变工牛犋种地收粮比不变工牛犋多1/3左右[3]P296。故而,耕作精细程度较前大为提高,土地单产也有所增加。如陕甘宁边区华池县城壕村,全村劳动力都参加了变工队,1943年共种地772亩,收粮251石,人均种地43亩,收粮14石,全年收支相抵后,有余粮81石,足够半年消费,达到耕二余一水准。晋冀鲁豫边区沁源县一合作社计有11户社员,合作后每亩多产粗粮一斗,其中七家能有余粮,一家做到‘耕一余二’,三家能够‘耕一余三’”。晋察冀边区,1941年合作社普遍发展起来除组织生产外,织布、纺毛、纺纱、熬盐、造纸、榨油、制革等产业也随之发达。1944年,合作社业务由供给、运输转向生产,拓展到纺纱、织布等20余种。折合农家副业收入,相当于农业收入1/3~1/2,农民生活因此得以改善。[3]P293-352就此,经济学家陈翰笙曾对当时合作社效率做出如此评价:每个社员开垦荒地平均超过个体农户亩数2倍,“新的集体劳动”代替“个体劳动”,收获增加了30%~80%,同时这种新的农业合作体制改进了土地,节省了劳动力,释放出许多家庭成员,使其参加到各种形式的副业和工业的工作,“因之参加合作社的农民家庭的收入有了显著增加”[8]P81。正是这样的合作化进程,根据地农民生活不再是“无米之炊”或“简单地靠小米和黑豆混日子”,而是走向改善或趋于“衣食无虞”之境遇。

“生存问题最直接地关系到农民生活的根本需要和忧虑”[9]P9,而且也是农民政治参与的根本动力。正如人们强调的,“农民既有可能是现有秩序的坚固堡垒又有可能是革命的突击部队。农民究竟会扮演什么角色,这完全要看现有制度能在多大程度上按照他们的想法去满足他们切近的经济和物质利益而定”[1]P345。物质需求的满足与改善,且与先前形成强烈反差,自然会促使人们对此深思,进而影响到他们的政治认同。这一点,可从农村传诵歌谣中识见:“穷苦人家笑连连,三荒五月有饭吃,九冬十月有衣添”,“国民党呀好不好?百姓三餐都没饱。共产党呀好不好?领导百姓都吃饱”[10]P76-92。字里行间流露出农民生活改善后的知足心态,同时也折射出他们潜意识中的政治倾向。特别要强调的是,农村土地关系变动及由此而来的乡村社会阶层结构重构,促使农民生产兴趣空前高涨,对共产党的感恩意识随之涌动。他们说,“共产党对咱这样好,我们为什么不把共产党待的好好的,我多出几颗粮食,仅仅表示我的一点小意思”;有的颇为感慨说,“这样细心的照顾咱老百姓,一切都是为咱老百姓打算,古来哪来这号子政府啊”[11]!最终使得农民“对政府、对共产党的认识起了一个变化,相信它,依靠它,并决心跟它们走”[3]P507。

浓烈的政治认同,促使农民把共产党所从事各项事业与自身利益实现联系起来,扮演起“革命的突击部队”角色:一方面“自愿”以物力支援共产党。如农民“踊跃纳粮和出卖余粮”支援前线[2]P233;陕甘宁边区农民在1943年国民党军队准备进攻时自动组织起来,五天内运送菜3万斤,七天中炒干粮10万斤[12]P523;另一方面“自动”以人力参加作战。如在早期,红军“是由大量雇佣兵、反叛者、敌军中投诚过来的俘虏和无土地的流浪者组成”,“农民(贫困的和中等的)尚不愿意参加献身参加革命”,而在1930年后不关心政治的“农民终于表现出愿意加入红军”,后来红一、四方面军中来自于农民比例占到68%[13]P218-356。当然,需要指出是,“理性小农”常是以自身利益为基础,凭借经验来思考判断问题。农民之所以倾心支持共产党,一个重要因素也是为了守护已得的利益和寻求潜在的收益,故在相当程度上就会“把革命当作他们的生命,把革命当作他们无上光荣的旗帜”[12]P523。

反观国统区的合作运动,多是以配合“资本下乡”信用社为主,因贷款额小,只能是向少数人提供有违农时的小额贷款。就此,费正清曾指出,将银行农贷资金用于季节性短期需要,多像旧式高利贷放款,“而不能用于长期的生产性投资”[14]P247。虽然也多少带来了增产,1939年人均粮食较1936年增长1/4,达到472斤,年均可存余粮4000万担[15]P37-39。然其中的绝大部分又以赋税形式被收走,农民生活改善无多。兵员上则是“贫苦无力者被强征入伍”,甚至“有些农民在地里干活时被抓去”,且军队中食品极为缺乏[13]P624。这种经济行为使得国民党政权在乡村影响力与威信降到“他们的最低点”[16]P85。

乡村的组织化、合作化及由此带来的制度创新,其立足点在于解决基层农民的生计问题,而社会效用却是赢得了底层最广大民众的政治认同与支持,赋予了共产党政权的最基础的社会合法性,这是共产党在乡村进行合作事业的最大收益。

二、信念认同是提升社会动员效果的基础性影响因素

在大多数国家的革命格局中,“农民是最庞大的社会势力,因此具有革命性的领袖总是那些动员和组织农民参加政治行动的人。”也就是说,对农民进行社会动员就成为新生政权获得民众政治支持的必然选择。而“社会动员”通常是指人们对旧的社会、经济与心理信条的背离,转而选择新的社交格局和行为方式,实质就是有目的地去引导民众积极参与重大社会活动的过程。就此意义上看,根据地农村合作社在社会动员方面的绩效是明显的。散漫自私,这是农民的特性之一,而要将其组织起来自然需要建立起一套动员机制。共产党的乡村社会动员机制,显然是以“剥夺剥夺者”为基点,即根植于贫苦农民的“翻身”之上。首先,通过分田地打倒地主、富农等剥削者之同时,又将宗教、家族等旧式的“权力的文化网络”皆作为“传统的”和“剥削的”典型而扫除掉,这样就为政权伸入村庄清除了“梗阻”。而后,再从利益实现出发,将农民组织起来,克服“集体无意识”困境,进而使之服从于更大目标。这样,也就将党的政权建设与土地改革、农业合作化运动紧密联系起来[17]P113-114。这一点,可从当时颁行的《劳动互助社纲要》中略见:互助社以村为单位设立,凡是农民(贫农中农)、农业工人及其他有选举权者,不论男女老幼都可自愿入社;“地主富农资本家以及其他无选举权的,一律不准入社”[3]P296。显然,这里的互助社已不单是经济组织,更像是满足社会动员需要的基层政权组织。互助社内设机构为村中选出的“社员大会”和“组织委员会”,并在有耕田经验且不自私自利者中“公推”一人为主任,同时附之于社员集体管理制度—会议制度。这种全新组织,正是以农民利益为出发点和落脚点,并确实能给他们带来实惠,且又能尊重其意愿授其自我选择机会、民主权力,故从诞生之日起就已获得了农民的认可、参与、责任心和忠诚,终使这种新组织得以村落中遍设[18]。

需要指出的是,诸多合作社产生并非自发的,合作社作为一种新型生产组织,并不是能够在旧有的生产关系下自发产生的,需要打破原有的生产关系,即首先要完成一个“破”的过程;此外,在打破原有生产关系的同时,还得到新格局下的要素进行生产关系重组,建立更有效率的生产组织,这是后面的“立”的过程。在这两个过程中,共产党员在其中扮演重要的领导角色,并起推动作用。在这方面,主要采取两种方式:一是党对农民组织的“渗透”。1943年初,《解放日报》社论就明确指出:对于劳动互助组织必须经过群众慎重选择,“公举出在群众中有威信、生产积极、有办法的人出头领导”,尤其是“乡村干部和党员,要首先参加进去,或者就以党的小组为骨干,组织成‘札工’队,并可利用这个机会进行群众教育、团结群众……农村支部、乡政府和群众团体的工作同志,一定要把组织群众生产看作是自己的工作,是自己工作中最重要的工作”[3]P148-149。二是“吸收”组织中“积极分子”为党员。劳动能手或生产队长是从村落社会内生的“新领袖”,有着很强影响力,将其吸纳到党组织中,有助于党的政策施行。依靠着上述路径,培养起了一大批新干部、新权威等“新式乡村领袖”,而其对共产党又有着相当的认同感和忠诚感,最终实现了乡民组织为新生政权所把握这一目标。如1945年晋察冀边区冀晋区的29个村中,77%党员参加了拨工组,53%小组组长是党员,83%拨工组中有党员[3]P396。又如山东根据地,就有意把乡民组织(农救会)、生产组织(变工组)和武装组织(民兵)结合起来,使“自愿结合的变工组,有党的领导,民兵为骨干,把各种组织统一起来了”[3]P663。其他地方类多如此。总之,党对乡民组织的切实领导,克服了理性小农多顾“当前利益”之缺憾,实现了组织功能的有效转换,使之“成为由党的干部和农民积极分子领导的协作组织”[19]P312,最终服务和服从于党的目标与利益。

“一个政党如果想首先成为群众性的组织,进而成为政府的稳固基础,那它就必须把自己的组织扩展到农村地区。”[1]P401党对乡民组织的渗透和功能转换,使其成为村庄与政府之间的“纽结”,达到两者之间有效沟通,确立了新生政权在乡村的“社会合法性”。正如论者剖析的:共产党在打击旧的地方精英和传统“权力的文化网络”的同时,也在塑造“新的地方精英”,形成了互助组、农会、农业合作社、生产队、民兵组织、妇女协会等正式的、制度化的、符合形式理性的组织体系,即“权力的组织网络”。这些“组织网络”掌握在党组织手中,既“忠实于国家”,又“牢固地扎根于自然村之中”,从而摆脱了权力伸入村落时“政权内卷化”*此概念系美国著名汉学家杜赞奇在《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》(江苏人民出版社2003年版)一书中提出,是指国家机构不是靠提高旧有或新增(此处指人际或其他行政资源)机构的效益,而是靠复制或扩大旧有的国家与社会的关系——如旧有的赢利型经纪体制——来扩大其行政职能。陷阱,有效实现了社会动员。[17]P116

互助组、合作社作为一项重要社会动员机制,其动员的广度、深度是前所未有的。最突出事例就是其将村中妇女号召起来。如据统计,1934年福建上杭县才溪区共有3千人,其中能劳动妇女不足2千人,比能劳动男子多了1/3[20]。长汀县6717名社员中女社员为1536人,占22.9%;兴国县互助社社员数为15615人,而女社员高达8858人,占到56.7%。又如1945年晋察冀边区冀晋区,第二专区盂寿、盂平县女性占到39.9%和34.1%;第三专区唐县、云彪二县互助组中女性分占30.8%、41.3%*根据史敬棠等编:《中国农业合作化运动史料》上册,三联书店1957年版,第143、709-710页表中内容计算而得。。这些数据也只是从平均量上来分析的,若到某一具体组织,女性占比可能会更高。总之,女性走出家户固封,进入到一个新的集体组织中去重塑自身形象,这既是动员结果,也是一种社会进步的外在表现。

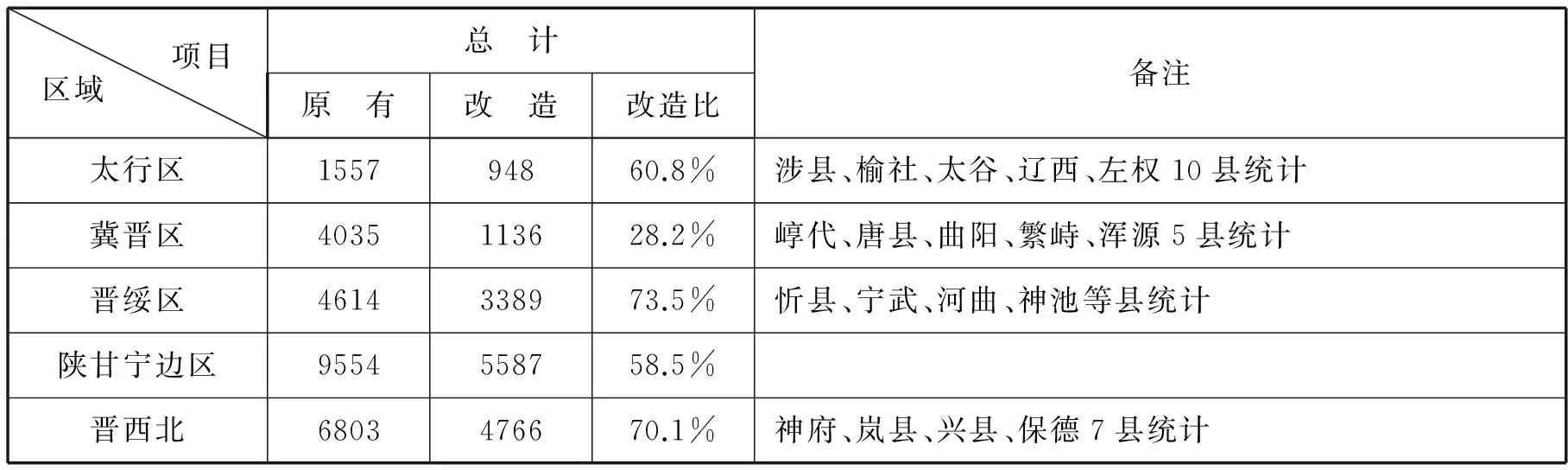

另一事例就是对懒汉及二流子进行改造。两者成份复杂,主要有三种情况:一是出身贫苦,一无所有,只能以偷窃为生者;二是自幼娇生惯养,吃喝嫖赌长大而不事生产者;三是某些干部因脱离群众而蜕变成懒汉者。这两者虽然人数不多,但游手好闲、好逸恶劳,已异化为村落中“消极力量”。通过合作生产将其“再造”是必要的。动员的结果,各地基本上将其消灭(见表2),使得游离在组织外的“异己”融入到共产党所掌控的组织网络之中[18]。

表2 某些根据地农村改造二流子及懒汉懒婆情况表(1945年前后)

资料来源:(1)史敬棠等编:《中国农业合作化运动史料》上册,三联书店1957年版,第717页;(2)刘欣编:《晋绥边区财政经济史资料选编总论篇》,山西人民出版社1986年版,第524页;(3)魏宏运编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史料选编》第2辑,中国财政经济出版社1990年版,第291页;(4)陕甘宁边区财政经济史编写组编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第2编,陕西人民出版社1981年版,第689页。

社会动员是将乡村中各个阶层,皆纳入到各种形式的合作互助组织之中,其深度和广度是空前的。如1944年,仅延安边区就有近万人进入到各种合作社中从事农业,占地方人口28%[8]P81。同时这些组织又为“新式精英”所掌握,必然就会驱使农民一方面对旧社会疏离和形成对共产党领导的新社会的认同;另一方面经济上对“不破坏个体的私有财产为前提,将以户为单位个体生产方式,改变为以人为单位的集体劳动方式”的接受,为将分散的小农经济向“公共的、集体的、协作的”集体经济过渡奠定了基础;同时心理上的集体意识、主人意识、责任感和对党的信任感开始形成。

而国统区如四川、贵州、云南、浙江、广东及广西等省的农村合作运动,是以自上而下路径借助于保甲制强行,合作社以乡、镇为中心,要求普遍设立每乡、镇合作社,并“逐渐普及各保合作社,以达到每保一社、每户一社员”目标[21]P194-195。其更多是在追求政府租金的最大化,同时在入社方面还要受制于地亩、财产及担保人等条件,且在合作社性质上又是以信用社为主导[21]P198-263。因此,能够被动员起来的自然是人数极少的豪绅、富农和地主之流。据统计,1935年,入社社员占人口数不足2.4‰[22]P340;1946年时也只增至为43‰[23]P152。具体到某一特定地域,比例也不会很高,如在四川省至1940时,社员数为70万,占全省人口数也只有1%[24]。很明显,制度设计出现的漏洞或偏差致使国民政府合作社的动员能力是极为低效的,基本上没有形成一场“群众性运动”。故其对当时乡村社会动员的影响力远不能与根据地农村推行的合作化相比拟。

三、利益、信念对社会动员的影响及其复杂互动过程

社会交换是任何制度和组织得以建立的实质性原因。如果我们把支撑社会系统运行的社会结构理解为一种资源与规则的有机组成部分,那么,作为行动主体的农民在社会结构面前决不是无能为力,相反,他们总是有目的地首先为其自身的生存其次为自身的发展而理性地行动着。这种理性行动的前提或“内在驱动力”就是农民自身利益实现和诉求的满足程度。

农民学理论专家米格代尔在对世界许多国家农民阶层与政治变革之间关系进行了深入剖析后指出:“在农民成为国家政治活动中一支有效力量之前,他们必须克服两个巨大障碍。首先,他们必须在其相当数量的成员中建立联合。……其次,农民必须为他们与社会中其他阶层或群体的政治联盟建立基础(或许他们已经建立了这样的基础)。”但对于农民来讲,“克服这两个障碍所遇到的困难是巨大的”。故而,农民能否成为政治活动中一支有效力量或持久参与政治的程度,“在很大程度取决于非农民社会群体的行为”,也就是说“政治组织吸引许多农民参与政治领域活动的能力大小取决于政治组织向农民提供的物质刺激”。何以如此呢?应该说,这是由乡村社会中带有“人际关系中的相互不信任”、“对政府权威又依赖又敌视”、“不能延迟满足”和“移情能力低”等属性的“农民亚文化”特征所内在决定的[25]P323-335。也正是因此,“农民政治活动的起始点是对外界的信任——农民不相信来日方长的承诺,只承认立竿见影的好处”。只有当农民一次次地实现了他们所设定的“近期目标”并在其中赢得了越来越多利益时,农民对社会政治组织的疑心才会越来越小,进而开始支持政治组织的意识形态和行动纲领。所以,“在农民与政府官员打交道时,给农民以特别的支持以换取他们对组织的支持是一种最普通的社会交换模式”。同时,来自于乡村外部并试图进入到农民生活世界中的任何一项活动,其获得农民多大程度的支持,完全“取决于组织者给农民提供帮助的范围、重要性以及他们对所提供的帮助的垄断程度”。

透过上述的分析,我们也就不难看出,中国共产党以解决贫苦农民的土地问题为切入点,在此基础上建立了乡村政权,积极介入生产活动这一农民生存的“核心地带”,组建起各种各样合作社并进行合作化、集体化,并使分散村落组织起来,形成了超出一家一姓的“社会经济网络”。实际上,通过此路径,其所带来的社会效应:一方面在于提高农业生产率和为持续经济增长提供了可能的同时,也相当大程度地满足和实现了农民内在急切的个人利益需求,改善了农民物质生活,由此获取了农民的“利益认同”。而且,也是在此过程中将组织力量内化到农民心中,让农民对“功能性组织”(合作社、互助组,也包括党在农村组建的农民协会、农救会等组织)产生了文化和制度上的认同,进而使得农民认为这些组织是“我们”的组织,“我们”要从组织的利益来考量自己行动的合适与否,同时,反过来,这些组织也会给“我们”带来更大利益,因为“农民联盟、农民协会、农民合作社都是保证土地改革具有持久活力的必备条件”[1]P365。另一方面也是最主要的,农民是“按照他们从组织者那里获得益处的多少来决定他们参与政治的程度”,在“组织网络”的社会交换中取得收益的农民产生了对共产党的价值认同和政治认同。依据社会交换理论研究成果:“任何一个人向他人提供有酬服务,都会使受惠者因感激而产生责任感,这种责任感促使受惠者为前者做些事情以回报。”[26]P89这种回报不仅体现在“广大民众逐步克服他们的政治沉默、对变革的疑虑、对现代技术和组织效能的无知、对外界的无知、对政府的恐惧,以及他们狭隘的家庭宗族观念和短视的经济观点”[27]P259,转化成为能够自愿主动参加到不能带来直接的个人利益而能实现地方利益目标或更为广泛的社会政治目标行为的“革命农民”(为了获取潜在收益,捕捉原有制度下不可能获得的获利机会),有效实现了政府与村庄社会的对接,并为革命获得了大量来自于乡村的人力、物力和财力的支持,最终得以掀起了“有意识的”社会政治变革的浪潮——“农民革命”。此种经济入手、政治收获的做法,显然达到了农村要来一个“大的变动”之功效。对此,毛泽东在《才溪乡调查》一文中就已明晰揭示:“劳动合作社(别地称劳动互助社)、消费合作社、粮食合作社,组织了全乡群众的经济生活,经济上的组织性进到很高的程度……这种经济战线上的成绩,兴奋了整个群众,使广大群众为了保卫苏区发展苏区而手执武器上前线去,全无后顾之忧。”[5]P340

总而言之,个体是社会性的创造物,不仅受社会背景的塑造,而且也积极塑造所处的社会背景。中国共产党积极介入乡村生产活动这一农民生存的“核心地带”,在相当程度上满足了农民的最为基本的物质利益需求基础上,又在一定程度促使了许多以“安分守己”为生存导向的农民转化为“革命农民”,进而再到“农民革命”,这一过程折射出的深层思考是:党或政府的信念、目标或政策在其大众化、社会化过程中如何有效实施社会动员的问题,即在民众在这一层面上怎样才能顺畅地实现从“利益认同”到“制度认同”到“价值认同”再到“政治认同”的有效转换。也只有这样,才有可能达到最大化的社会动员,赢得最广泛的社会支持和取得政府制度供给的社会效用最优化。当然,值得注意的是,利益认同、制度认同、价值认同和政治认同,他们之间是相互联系、相互影响的,其中,利益认同是政治认同的逻辑起点,制度认同是政治认同的关键,价值认同是政治认同的核心。只有解决了价值认同、文化认同的问题,利益集团政治认同的问题才会迎刃而解。其实,现在回过头来看,我们对党在革命年代推行合作化的理念及其做法的再思考,可以说对于今天的正在进行中农村改革和发展及制度供给不无借鉴之处,而且也是弥足珍贵的。因为这样的社会动员是为“小农理性”实质和“惯性治理”逻辑内在地所决定的,而且也是非短时期所能够改变的。

[1]〔美〕塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华等译.北京:三联书店,1989.

[2]湖南省财政厅.湘赣革命根据地财政经济史料摘编[Z].长沙:湖南人民出版社,1986.

[3]史敬棠等.中国农业合作化运动史料:上册[Z].北京:三联书店,1957.

[4]毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991.

[5]毛泽东文集:第1卷[M].北京:人民出版社,1994.

[6]江西省档案馆.中央革命根据地史料选编:上册[Z].南昌:江西人民出版社,1982.

[7]亮平.经济建设的初步总结[A].中共党史参考资料:第3册[C].北京:人民出版社,1981.

[8]陈翰笙.工业合作社[A].卢广绵等.回忆中国工合运动[C].北京:中国文史出版社,1997.

[9]〔美〕詹姆斯·C·斯科特.农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存[M].程立显等译.南京:译林出版社,2001.

[10]江西师范大学中文系.江西苏区文学史[Z].南昌:江西人民出版社,1984.

[11]从京家沟调查来看谁为广大人民谋利益[N].解放日报,1943-12-28.

[12]陕甘宁边区财政经济史编写组.抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编:第9编[Z].西安:陕西人民出版社,1981.

[13]〔美〕费正清.剑桥中华民国史:第2部[M].章建刚等译.上海:上海人民出版社,1992.

[14]〔美〕费正清.美国与中国[M].张理京译.北京:世界知识出版社,1999.

[15]王洪峻.抗战时期国统区的粮食价格[M].成都:四川省社会科学院出版社,1985.

[16]〔美〕易劳逸.蒋介石与蒋经国[M].王建朗等译.北京:中国青年出版社,1989.

[17]苏力等.20世纪的中国:学术与社会:法学卷[M].济南:山东人民出版社,2001.

[18]赵泉民.经济网络与社会动员:革命时期中国共产党乡村合作运动社会效用分析[J].晋阳学刊,2008(1).

[19]〔美〕西达·斯考切波.国家与社会革命——对法国、俄国和中国的比较分析[M].何俊志,王学东译.上海:上海人民出版社,2007.

[20]才溪妇女积极参加春耕[J].红色中华(第168期),1934-03-29.

[21]赵泉民.政府·合作社·乡村社会[M].上海:上海社会科学院出版社,2007.

[22]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第5编第1辑财政经济(七)[Z].南京:江苏古籍出版社,1994.

[23]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第5编第2辑财政经济(八)[Z].南京:江苏古籍出版社,1997.

[24]四民.论农业贷款[N].新华日报,1940-04-17.

[25]〔美〕埃弗里特·M·罗吉斯等.乡村社会变迁[M].王晓毅等译.杭州:浙江人民出版社,1988.

[26]Peter.M.Blau.Exchange and Power in Social life[M].New Jersey:Transaction Publishers,2004.

[27]〔美〕马克·赛尔登.革命中的中国:延安道路[M].魏晓明,冯崇义译.北京:社会科学文献出版社,2002.

(责任编辑:胡硕兵)

Benefit,Faith and Mobilization:An Analysis of the CPC’s Organization of Rural Society in the Revolutionary Years

ZHAO Quan-min

(DepartmentofTeaching&Research,ChinaExecutiveLeadershipAcademyPudong,Shanghai201204,China)

The role of rural areas is a “variable” in the modernization process,and farmers determine their beliefs and the degree of their political participation according to the amount of benefits they obtain from the organizers.In the first half of the 20th century,the CPC,by organizing cooperatives,actively intervened in the production activities,the “core zone” for the survival of farmers,stimulating the reform of rural social and economic structure.What’s more,it satisfied and improved the substantial needs and economic treatment of lower-class people,thus winning their support and political identification and urged the bottom-up “peasants’ revolution”.This process reflected how the faith,goal or policy of the Party or the government effectively mobilize the people during its popularization and socialization,and smoothly realize the effective transition from “benefit identification” to “political identification” and from “institutional identification” to “value identification”.Thinking over this question is helpful for the reform and development of rural areas and the institutional supply of the government nowadays.

CPC;cooperation movement,organization of rural society;social mobilization

2016-05-07

赵泉民(1972-),男,河南灵宝人,中国浦东干部学院教研部教授、博士后,研究方向为理论经济学及20世纪以来农村经济社会发展。

本文系国家社科基金项目“现代化进程中的农民合作社组织与乡村社会互构研究”(项目编号:09CSH034)的阶段性成果。

D231

A

1674-0599(2016)04-0084-08