《中国文学》生存心态引导下的翻译策略调整

——以鲁迅作品的译介(1951—1976)为例

2016-11-06刘嘉

刘 嘉

(四川外国语大学英语学院,重庆400031)

《中国文学》生存心态引导下的翻译策略调整

——以鲁迅作品的译介(1951—1976)为例

刘 嘉

(四川外国语大学英语学院,重庆400031)

文章以布迪厄社会实践理论中的“场域”和“生存心态”为概念工具,对1951至1976年《中国文学》的中英文编辑在鲁迅作品译介中的阶段性策略调整以及贯穿其中的生存心态进行了描述与反思。中英文编辑的策略调整并非政治意识形态机械操控下的产物,而是基于一种融社会性和主体性于一体的生存心态——既恪守政权场域的逻辑,又争取契机以呈现文学翻译场域独有的运作规则;既遵从“政治诉求优先”的生存经验,又将根植于秉性系统中的诗学价值、“信达雅”等理念或“幻象”予以现实条件下的竭力外化。概而论之,该生存心态既是主动中的被动,亦是被动中的主动,充分显露出行动者群体政治意识形态下的主观能动性。

《中国文学》;生存心态;翻译策略;中英文编辑;鲁迅作品

一、引言

1951年创刊、2001年停刊的《中国文学》(英文版)杂志开创了20世纪后半叶中国文学对外传播事业的高峰。因此,聚焦《中国文学》及其办刊模式,以期为“中国文学走出去”提供历史借鉴的系列研究已成热点。然而现行研究对鲁迅这位备受《中国文学》推介的现实主义作家及其作品译介却少有关注,仅有曹培会(2014)《从改写理论看〈中国文学〉对鲁迅形象的重构与改写》等为数不多的文章;此外,研究视角较为单一,未能跳出“意识形态决定论”的阈限。有鉴于此,本文将以布迪厄(Pierre Bourdieu)社会实践理论中的“场域”和“生存心态”为概念工具,对1951—1976年《中国文学》杂志的中英文编辑在鲁迅作品译介中的阶段性策略调整及生存心态进行描述与反思,旨在挖掘该行为模式背后的实践逻辑,为这段载入新中国史册的官方译介盛事提供新的研究视角。

二、对鲁迅作品译介的阶段性策略调整(1951—1976)

作为布迪厄社会实践理论的核心概念,场域、资本和生存心态为研究社会各领域的生成过程搭建了超越传统结构主义的建构性框架。场域即实践之场所,布迪厄用这一空间概念来形容由行动者构成的突显社会力量对比及其紧张状态的关系网络,并对其中的经济场域、教育场域、科学场域等典范进行了深入剖析。在他看来,每个场域都可视为一个开放的游戏空间,准备投入游戏的人们根据特有的生存心态对其所处位置和场域的游戏规则作出理性判断,并凭借各自掌握的特定资本,参与社会实践,形塑场域结构。比如与收入相关的经济资本,关乎家庭内外人脉关系的社会资本,涉及文化财产、性情倾向、学历资格等的文化资本,以及因教育精英们的学术头衔或荣誉称号而存在的象征资本等。以公式来描述,即[(生存心态)(资本)]+场域=实践[1]101。

由是观之,以《中国文学》杂志为载体,以知名译家和文学专家为主要行动者群体的对外翻译活动无疑构成了一个有着特定运行规则的场域空间。该场域既作为文学场域的分支,也是国家政权场域的组成部分,担负着对外宣传的重要使命。但它在政权场域中却处于被支配地位,缺乏独立性和自主度,不断受到当时政治运动的影响。《中国文学》自创刊至“文革”结束的二十五年深刻见证着这种力量关系及其张力变化。“文革”以前(1951—1965),政治运动逐渐波及编辑部,其直属单位外文出版社内部先后开展了整风运动、“反右倾”运动、反官僚主义运动和“书刊检查”[2]26,致使翻译场域和政权场域间的张力由松变紧。“文革”初中期(1966—1972),这一张力随着政治运动的升级达到极度紧绷状态,包括编辑部在内的外文局各所属单位无一不实行军事化管理[2]26,由进驻其中的外交部军管小组负责管理行动者的言行。直到“文革”后期(1973—1976),极“左”路线逐步得以纠正,场域间的张力才由紧变松,“左”的对外宣传路线也随之得到调整[2]36。

在这样一个自治程度有限、“游戏”规则严格的场域空间内,行动者的趋同性显而易见。无论是负责选稿和编排的中文编辑(多为文学专家),还是在中文定稿基础上展开翻译工作的英文编辑(即译者),都是国家政权场域中的被支配者,受上级外宣部门主管。唯有遵守政权场域的逻辑,维护文化财富的“正统性”,才能获取赖以生存的经济和象征资本,继续参与社会博弈。与此同时,他们又同为专业领域的资深人士,在文学和翻译场域中拥有强大的象征资本和话语权,这一秉性决定了他们不可能如拉线木偶般被外力推来扯去、机械操控,其行为模式背后必然交错着来自国家政权场域和文学翻译场域的两种截然不同的逻辑。有鉴于此,本研究聚焦于特质相似的行动者群体而非单个译者,通过考察中英文编辑在鲁迅作品选材、翻译方法选用和文学评论导向等方面分工合作所呈现出的阶段性策略调整,管窥这一特定群体行为模式背后的生存心态。

(一)鲁迅作品选材方面

“文革”以前(1951—1965),选材范围广泛,对鲁迅所著小说、杂文、散文、诗歌等均有涉猎。小说主要从《呐喊》和《彷徨》两部反封建的现实主义作品中选篇,包括选自《呐喊》的《阿Q正传》(1952年春季号)、《故乡》(1954年第 1期)、《明天》(1956年第 4期)、《狂人日记》(1961年第 9期)、《白光》(1963年第11期),以及出自《彷徨》的《肥皂》《离婚》(1956年第4期),《祝福》《伤逝》(1961年第9期),《长明灯》(1963年第11期)。此外,鲁迅的另一本以神话传说和史实演义为主题的小说集《故事新编》中也有《铸剑》(1954年第1期)和《奔月》(1956年第4期)两篇入选。与小说旗鼓相当的是杂文:从1959年第5期开始,《中国文学》在4期鲁迅专栏中(1959年第5、9期,1960年第5期,1961年第9期)推介杂文共16篇。这些杂文内容涵盖面广、代表性强:有批判封建礼教的,如《论雷峰塔的倒掉》(1959年第5期);有抨击封建丑恶势力的,如《夏三虫》(1959年第5期)、《战士和苍蝇》(1961年第9期);还有痛骂国民党走狗,支持无产阶级革命文学的,如《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《为了忘却的记念》(1960年第5期)等。编辑们对杂文的青睐可见一斑。与此同时,鲁迅创作的其他文类在这一时期的《中国文学》中也有收录,比如1956年第2、3期,1964年第7期的鲁迅专栏即分别对其散文诗、散文、诗歌进行了集中译介①。

“文革”初中期(1966—1972),选材范围大大缩小,不仅散文和诗歌类被排除在外,就连小说和杂文的挑选也加以控制。小说不再考虑以神话传说和史实演义为主的《故事新编》,仅从《呐喊》和《彷徨》两部现实主义作品中选篇;杂文方面则减少了鲁迅1927年以前的作品,加大了对其后期所著战斗檄文的选篇比重。在这一时期推介的14篇杂文中,有10篇为鲁迅1927年以后所著,且题材无不关乎无产阶级革命事业,如《文艺与革命(回信)》《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《论“第三种人”》等,可见编辑部对后期杂文的重视程度。此外,重复选篇也是该时期的突出特点,例如1971年第10期刊登的小说《狂人日记》《祝福》在1961年第9期就已然译介过;又如同期刊载的杂文《对于左翼作家联盟的意见》在1961年第9期和1967年第1期上也都有其英译本,可见编辑们在选篇方面的谨慎②。

“文革”后期(1973—1976),鲁迅的现实主义小说和后期杂文仍是焦点所在,但选篇思路较之“文革”初中期有明显转变。其一,减少了重复选篇,增加了新选作品。虽然小说一如既往地从《呐喊》《彷徨》中选篇,但杂文方面开始关注一些与无产阶级革命事业并无直接关联的后期文章,且题材多样:有支持民族木刻事业的,如《〈全国木刻联合展览会专辑〉序》(1974年第2期);有谈及妇女问题的,如《娜拉走后怎样》《关于妇女解放》(1973年第9期);也有反尊孔的,如《在现代中国的孔夫子》(1974年第4期),《礼》(1974年第9期)。其二,不少期在篇目安排上均以介绍鲁迅在某一方面的成就为主线,专题化意识逐渐增强。比如1973年第9期的《伤逝》《娜拉走后怎样》《关于妇女解放》重点展现鲁迅对中国妇女解放事业的看法和贡献;1974年第2期的《为了忘却的记念》《〈全国木刻联合展览会专辑〉序》《白莽作〈孩儿塔〉序》集中反映鲁迅对青年一代的关怀和帮助;1974年第4期的《狂人日记》《在现代中国的孔夫子》旨在肯定鲁迅批判孔孟之道、反对封建文化的行为③。

(二)翻译方法选用方面

针对鲁迅作品译介的阶段性调适不仅体现于中文编辑的选篇策略,也表现在英文编辑的翻译方法上。最直接的佐证莫过于根据不同时期的策略调整而推出及时“更正”的重译本。下文将以鲁迅的经典小说《狂人日记》在1961年第9期、1971年第10期和1974年第4期刊载的三个英译本为例,通过考察前后版本间的语句保留或关系更改,窥见翻译方法在不同阶段的变化情况。

1961年英文版《狂人日记》中未标明译者身份,但除少数排版问题外,此版与杨宪益夫妇所译Se⁃lected Works of Lu Hsun(1956年版)中收录之同名译文基本一致,译者身份由此可知④。杨宪益夫妇作为《中国文学》创刊以来的主要英文编辑和外文专家,其译本集中体现了该时期编辑方针所提倡的以直译为主的翻译方法,个别地方为求“信”而略显生硬。其表现之一在于选词方面紧贴原文,力求找到与原文一致的对等表达,比如以“green⁃faced,long⁃toothed”对应“青面獠牙”,以“shivering from the crown of my head to the soles of my feet”对应“从顶上直冷到脚跟”,将“话中全是毒,笑中全是刀”[3]8⁃9直译成“all the poison in their speech,all the daggers in their laughter”[4]9⁃10,等等。 表现之二在于句法方面与原文亦步亦趋。例如文中有一段“我”的心理活动描写:

(1)原文:他们——也有给知县打枷过的,也有给绅士掌过嘴的,也有衙役占了他妻子的,也有老子娘被债主逼死的;他们那时候的脸色,全没有昨天这么怕,也没有这么凶。[3]8译文:Those people—some of them have been pilloried by the magistrate,some slapped in the face by the local gentry,some have had their wives taken away by bailiffs,some have had their parents driven to death by creditors;yet they never looked as frightened and as fierce as they did yesterday.(61 版)[4]9

例(1)原文用“他们”作为话题主语,以数个并列短句列举“他们”曾经的不同遭遇和昨天的一致反应,形散而神聚,是典型的汉语句型。相比之下,61版译文紧贴原文,连标点符号也与原文保持一致,虽求得意义之“信”却导致语段形式松散,反而失去了英文句法主谓分明、一气呵成的韵味。由此可见,严格忠实于原文文字和精神的直译在“文革”前翻译工作中的重要性。

相隔十年后,经过修改的英文版《狂人日记》重载于1971年第10期《中国文学》上。译者姓名仍未标注,但改稿编辑或另有其人(1968—1972年杨宪益尚在狱中)。71版不仅保留了旧版中直译的部分——如对前文所列例句未作丝毫改动[5]5⁃6——而且“更正”了旧版中未能严格遵照源语表达之处。例如原文中有一句形容一种会吃死肉的怪物:

(2)原文:记得什么书上说,有一种东西,叫“海乙那”的,眼光和样子都很难看。[3]11

译文 1:I remember reading somewhere of a hideous beast,with an ugly look in its eye,called “hye⁃na” which often eats dead flesh.(61 版)[4]13

译文 2:I remember reading somewhere of a hideous beast,with an ugly look in its eyes and appear⁃ance,called “hyena” which often eats dead flesh.(71 版)[5]9

61版虽省译了“样子”,但表达流畅地道,读者也完全可以从“ugly look”联想到“ugly appearance”。71版却改译为“with an ugly look in its eyes and appearance”[5]9,不但行文拖沓,还违背了英文的搭配习惯,得不偿失。再以“人肉可以煎吃”的翻译为例[3]10。上下文提到此方出自“他们(医生)的祖师李时珍做的‘本草什么’”[3]10,可推断此处的“煎”是指以人肉作为药引,煮或熬着吃。由此看来,61版译作“men’s flesh can be boiled and eaten”[4]12符合“煎吃人肉”的语境含义。 71 版却改译为“men’s flesh can be fried and eaten”[5]8,可想这段煎炒人肉以治病的描述带给英文读者的错愕和震惊。文本中充斥着的这种种死译、硬译令译文质量大打折扣,反映出“文革”初中期翻译事业的倒退和衰败。

时隔不到三年,1974年第4期《中国文学》上再次推出《狂人日记》的英文重译本(该版与1980年版Lu Xun Selected Works所收录之同名译文内容一致)。无论在准确度还是地道性方面,该译本都远胜过前两个版本。首先,74版摒弃了71版中作出的生硬改译:如上一段所引的“ugly look in its eye”和“men’s flesh can be boiled and eaten”两例均沿用 61 版的译法[6]8⁃9,可见其相关编辑对“文革”初中期译风的否定和纠正。不仅如此,74版还在61版基础上进行了修改润色,使表达更为准确,行文更加地道。以本节例(1)中列举过的一段心理描写为例:

(3)译文:Those people,some of whom have been pilloried by the magistrate,slapped in the face by the local gentry,had their wives taken away by bailiffs or their parents driven to suicide by creditors,never looked as frightened and as fierce then as they did yesterday.(74 版)[6]5

74版将61版译文中使用的松散的断句转换成主谓分明、结构紧凑的复合句,大大提高了译语表达的准确度。另外,61版中还有不少照转照译的言语对白,74版皆改为风格相宜的口头表达。比如将文中女人责骂儿子的话“老子呀!我要咬你几口才出气!”[3]8从61版的生硬表述“Little devil!I’d like to bite several mouthfuls out of you to work off my feelings!”[4]9转换成“Little devil! I’m so angry I could eat you!”[6]5以再现日常言语简单明了的语体风格。再比如将61版中直译的狂人与一年轻路人的对白“It has always been like that..”“Is it right because it has always been like that?”[4]14省译为“That’s the way it’s always been..”“Does that make it right?”[6]10通过对话中关联性省略的运用使译文表达更加地道。从以上种种迹象不难窥见死译、硬译现象在“文革”后期译本中的逐渐减少。

(三)文学评论导向方面

为确保海内外读者对鲁迅文学的“正统性”解读,编辑部还在绝大多数设有鲁迅专栏的当期杂志中以编译结合的方式推出了系列文学评论。“文革”以前的文论重点回顾鲁迅以文学为利器,为民族大众而战的伟大一生。所选篇目中既有对其文学创作历程予以系统回顾的,如1956年第4期选译的冯雪峰所著《鲁迅的文学道路》;也有对鲁迅作品与革命事业的紧密关联进行全面阐释的,如1961年第12期译载的茅盾所著《联系实际 学习鲁迅——在鲁迅先生诞生八十周年纪念大会上的报告》;还有以回忆录方式讲述鲁迅与瞿秋白之间的革命情谊的,如1961年第9期选译的许广平所著《瞿秋白和鲁迅》。然而专门针对当期作品进行解读的,除1963年第11期刊载的唐韬所著《〈白光〉和〈长明灯〉》之外,少之又少,可见“政治第一,文艺第二”在“文革”以前已然成为文论选编的指导思想。

“文革”全面爆发后,这一思路越发走向极端:所选文论中不但少有作品分析,就连鲁迅的文学人生也鲜有提及,取而代之的是对其共产主义者身份的极力论证。以1971年第6期译载的周建人所著《学习鲁迅,深入批修》为例,为证明鲁迅的思想成功实现了“由革命民主主义到共产主义的根本转变”[7]136,文中数次提及鲁迅生前对毛主席的热爱和忠诚,并植入大量“毛主席语录”,用黑体加粗以示强调,政治意识形态的痕迹跃然纸上。尤其是英译本中赫然显现的“The chief commander of China’s cultural revolution,he was not only a great man of letters but a great thinker and revolutionary”“..on the cultural front he was the bravest and most correct,the firmest,the most loyal and the most ardent national he⁃ro..”[8]81⁃82这类公式化的英文版毛主席语录重复出现在同时期的各类文论中,如1971年第10期选译的周建人所著《鲁迅——中国文化革命的先驱》[8]55、1972年第9期译载的李希凡所著《为革命而写作》等[9]21,刻板而单调的评论套路可见一斑。

“文革”后期,编辑部转变思想,开始聚焦于鲁迅的文学创作,并刊载了一系列针对当期所译作品进行解释说明的文论。例如1974年第9期推出了杂文《礼》《不知肉味不知水味》,紧随其后的两篇文论分别就其写作背景、抨击对象和表现手法进行了详细阐释[10⁃11]。又如1973年第9期译介了《伤逝》《娜拉走后怎样》《关于妇女解放》等三篇文章,同期刊载的文论则针对鲁迅笔下的各类妇女形象展开了系统而深入的剖析[12]。尽管个别文论中还偶有毛主席语录的引用,但行文布局已然摆脱“文革”初中期单调乏味的特点,不再围绕作家的阶级身份展开论证,而是就其文学作品进行解读。

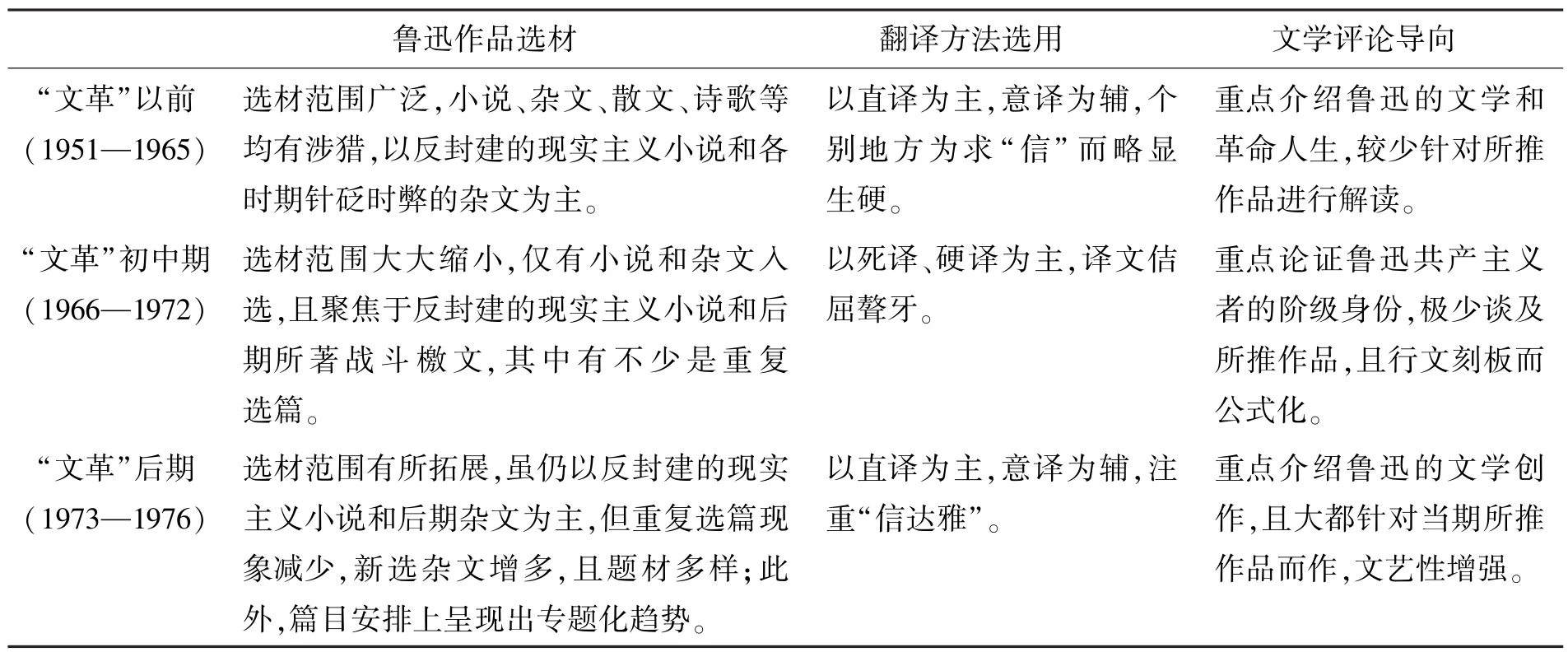

表1总结性地列出了1951—1976年中英文编辑在鲁迅作品选材、翻译方法选用和文学评论导向方面的阶段性翻译策略调整:

表1 翻译策略调整概览

三、策略调整背后的生存心态探微

为剖析策略制定背后的深层原因,布迪厄在其社会实践理论中提出了最具颠覆性和创新性的概念之一——生存心态(habitus),又称惯习⑤。该词出自拉丁文,原意为“生存的样态”,布迪厄在其词源内涵之外赋予其新的意义,用以指涉一种后天习得的具有双重性特征的秉性系统。一方面,生存心态具有稳定性和持久性,包含着脱胎于历史的思维结构和累积于生存活动的经验教训,并作为社会结构长期内化所形成的心态结构或性情倾向,发挥着“前结构”的模态化指导作用[13]119。另一方面,行动者的生存心态又具有动态性和改造性,在与现行社会制约条件的临时遭遇中不断进行着自律性的调适,以便使历史经验在新的行动场合得以实时创新。就像布迪厄所说:“生存心态是某种改造性的机器,它造成了这样的一个事实,即:我们‘复制’着我们自身的生产的社会条件,而且,是以相对的不可预测的方式。”[13]117⁃118

布迪厄的“生存心态”概念颠覆了将心态结构和社会结构分割开来进行静态化研究的结构主义传统,把客观制约条件和行动者的主观能动性并置于其实际相互渗透的过程中予以探讨,从而揭示了“主动中的被动”和“被动中的主动”相结合的共时双重转化过程。用这一概念工具对中英文编辑策略调整背后的实践逻辑进行分析,可关注到行为模式与社会结构间的互动交错关系,进而跳出意识形态操控论的阈限。

(一)“主动中的被动”

从上文的梳理结果中明确看到,中英文编辑的译介活动旨在满足国家政权场域的当下诉求;政权场域越是收紧与翻译场域的张力以强化其诉求,编辑们对译著政治价值的重视程度也就越高。这一点在作品选材和文论导向方面体现得尤为突出。“文革”以前,场域间的张力因政治运动逐渐拉紧,编辑部也随之制定了“不出现政治性差错”的行动方针[14]4,不仅将《呐喊》和《彷徨》这两部被誉为“中国反封建思想革命的镜子”[15]1、深刻解剖吃人礼教和病态社会的现实主义作品确立为选篇重点,而且辅之以介绍鲁迅文学和革命人生的文评,旨在树立其革命作家的形象。“文革”初中期,张力因文艺事业的军管达到极度紧绷状态,编辑部则适时将杂志定位为“对外宣传马克思主义、列宁主义、毛泽东思想的刊物”[14]29,顺应毛主席的鲁迅论中关于“鲁迅后期的杂文最深刻有力,并没有片面性”[16]6之论断,将其后期所著战斗檄文调整为选篇重点;不仅如此,还结合写作套路刻板而公式化的文论,全力打造鲁迅作为共产主义者的形象。直到“文革”后期,纠“左”思潮逐渐开展,中英文编辑的政治考量才有所淡化,但仍旧止步于现实主义小说和后期杂文的选篇范畴,可见“文革”初中期极端化的政治诉求对行动者心态结构的“滞后性”影响。

这种“政治诉求优先”的心态还可用以诠释从直译到死译的策略转变。《中国文学》自创刊伊始便确立了以源语国家利益而非市场效益为导向的办刊宗旨,在此前提下,直译或异化最有利于保留中国文学之精髓,彰显原著中的“他性话语”,因而成为核心策略,正如韦努蒂所言:一个受过良好教育的精英分子可以通过异化翻译对一个民族文化的构型进行控制[17]114。当政权场域的政治诉求在“文革”初中期达到极端化程度时,编辑们不得不顺势加大直译力度,将之前直译为主、意译为辅的策略调整为照抄照转的死译、硬译,如译经僧侣般“惴惴然惟恐违背经旨”[18]111,以此彰显对国家利益的竭力维护,远离“崇洋媚外”“反动权威”的政治罪名。直到“文革”后期,政治诉求去极端化,死译、硬译才重新被直译、意译相结合的翻译原则取代。

以上种种渗透着行动者群体所属社会、阶级性质的行为模式“表面看来是对直接刺激的即时反应”,实际上却是“行动者及其关系的全部历史孕育出来的产物”[19]153,既蕴涵着他们对所处社会体制和奖惩制度的固有认知,也显露出政治意识形态在其心智中留存的深刻印记。用布迪厄的话说,这一照搬历史经验,忠实建构所属阶级性质的举动似乎是对“自身的生产的社会条件”的“复制”[13]118,虽主动为之,却以客观条件的制约为前提,因此可将这一生存心态表述为“主动中的被动”。

(二)“被动中的主动”

梳理结果还为我们呈现出一种“寻求契机以彰显文学翻译固有价值”的行动倾向;国家政权场域的作用力越小,编辑们在译介过程中的文学、翻译考量就越多。以作品选材和文论导向为例,“文革”以前,编辑们虽将鲁迅的现实主义小说、批判性杂文以及介绍其文学革命人生的文论逐步确立为选篇重点,以突显政治价值,然而选篇中仍不乏对鲁迅所著非现实主义小说《故事新编》,以及散文、散文诗、诗歌等各文类的关注;此外,文论中也偶有唐韬所著《〈白光〉和〈长明灯〉》之类的介绍所推作品文学价值的评论性文章。种种看似“偏离”之举无不显露出行动者在“不出现政治性差错”的前提下,为求“作品要能真正代表中国文学的水平”所作的努力[14]4。尽管这一与政治无关的意识取向在“文革”初中期遭到压制和封锁,然而政治氛围回暖后,编辑们无论是选篇的专题化趋势,还是文论的文学性倾向,都体现出对译著文学价值的重塑。再以翻译方法为例,旨在求“信”的直译虽能最大化体现政治价值,但“文革”以前的译著中仍有不少舍“信”而求“达”的意译,可见英文编辑们对“信达雅”这一传统译论的标举。“文革”初中期,该译论一度被消解得支离破碎,然而政治高压一旦解除,编辑们随即重拾“信达雅”,不但恢复了“文革”以前的意译,还着力提高了译文的地道性,对翻译固有价值的维护可见一斑。

从以上种种与社会制约条件呈现“此消彼长”关系的举措中不难推知,中英文编辑的驱动力绝非仅为政治意识形态。无论是以追求文学价值为目的的主观心态,还是旨在实践“信达雅”翻译观的意识结构,都根植于文学翻译场域内生成已久的独有规则,包含着布迪厄称为“幻象(illusio)”的信仰或奋斗目标,也承载着译场内的行动者们从事翻译实践所期冀获得的审美愉悦。正是这类积淀于秉性系统中的职业经验外化为行动倾向,引导参与者们面对政治意识形态的强力支配,在“复制”自身生产的社会条件的同时,以“相对地不可预测的方式”积极参与《中国文学》译场的形塑。如布迪厄所言:这一生存心态“使一切附属于其生产特殊条件的思想、知觉和行为的自由生产,成为了可能”[13]118,135,虽受制于外力,但仍有条件自由,此为“被动中的主动”。

四、结语

概而论之,《中国文学》场域自开设之初,便被赋予了彰显国家意志,服务社会主义文化事业的政治使命,因而在各个意识形态剧变时期均受到来自国家政权场域的不同程度的干预,旨在将译介工作“人为地剥离出私人的范畴”[20]7,规约为集体话语之下的政治任务。然而这一非翻译力量的强势介入并未使中英文编辑就此沦为外力推扯下的拉线木偶,其行为模式背后潜藏着融社会性和主体性于一体的生存心态,那就是既全力恪守国家政权场域的逻辑,又在不违背该逻辑的前提下,争取契机以呈现文学翻译场域独有的运作规则;既忠实复制“政治诉求优先”的生存经验,又在该经验得以结构化的同时,将根植于秉性系统中的诗学价值、“信达雅”等理念或“幻象”予以现实条件下的竭力外化;既是主动中的被动,又是被动中的主动。这一实践逻辑的析出一方面解蔽了行动者社会化了的主体性,体现出他们在忠实建构所属阶级性质的同时对自身独特性的努力维护;就另一方面来讲,本文所采取的从策略入手,通过挖掘翻译策略调整与动态的社会结构间的同步与不同步关系,进而探究行动者生存心态的研究模式也显示出适切性与合理性。

注释:

①1951—1965年鲁迅作品选篇详见以下期数:1952年春季号,1954年第1期,1956年第2、3、4期,1958年第5、6期,1959年第5、9期,1960年第5期,1961年第9期,1963年第11期,1964年第7期。

②1966—1972年鲁迅作品选篇详见:1967年第1期,1971年第10期,1972年第1、9、12期。

③1973—1976年鲁迅作品选篇详见:1973年第 5、9 期,1974年第 2、4、9 期,1975年第 2、5、11 期,1976年第 4、7 期。

④杨氏夫妇所译《鲁迅选集》参见外文出版社1956年版Selected Works of Lu Hsun,1980年版Lu Xun Selected Works。

⑤法语“habitus”在中文里主要有“惯习”“习性”“性情倾向”“生存心态”等译法。本文采用高宣扬的“生存心态”这一表达,因其最能突显下文案例中的行动者群体在客观条件强力制约下的求生之道。

[1]Bourdieu P.Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste[M].Nice R (tran).Cambridge,Mass:Harvard Univer⁃sity Press,1984.

[2]骆忠武.中国外宣书刊翻译及传播史料研究(1949⁃1976)[D].上海:上海外国语大学,2013.

[3]鲁迅.呐喊[M].北京:北京燕山出版社,2004.

[4]Lu H.A madman’s diary[J].Chinese Literature,1961 (9):7⁃18.

[5]Lu H.A madman’s diary[J].Chinese Literature,1971 (10):3⁃14.

[6]Lu H.A madman’s diary[J].Chinese Literature,1974 (4):3⁃14.

[7]周建人.学习鲁迅深入批修——批判周扬一伙歪曲、诬蔑鲁迅的反动谬论[C]//学习鲁迅.银川:宁夏人民出版社,1973:136⁃147.

[8]Chou C.Learn from Lu Hsun;Repudiate revisionism[J].Chinese Literature,1971 (6):81⁃91.

[9]Li H.Writing for the revolution—An appraisal of Lu Hsun’s essays[J].Chinese Literature,1972 (9):21⁃34.

[10]Yuan L.On Lu Hsun’s essay “Propriety”[J].Chinese Literature,1974 (9):10⁃15.

[11]Chun W.On Lu Hsun’s essay “Forgetting meat and forgetting water”[J].Chinese Literature,1974 (9):16⁃19.

[12]Tang T.Two portrayals of Chinese women in Lu Hsun’s stories[J].Chinese Literature,1973 (9):83⁃90.

[13]高宣扬.布迪厄的社会理论[M].上海:同济大学出版社,2004.

[14]中国文学出版社.中国文学出版社大事记.内部资料,未出版.

[15]王富任.中国反封建思想革命的镜子[J].中国现代文学研究丛刊,1983(1):1⁃29.

[16]雷军.为什么要提倡读一些鲁迅的杂文? [C] //学习鲁迅.银川:宁夏人民出版社,1973:1⁃9.

[17]王东风.跨学科的翻译研究[M].上海:复旦大学出版社,2014.

[18]马祖毅.中国翻译史(上卷)[M].武汉:湖北教育出版社,1999.

[19]宫留记.布迪厄的社会实践理论[M].开封:河南大学出版社,2009.

[20]崔峰.论新中国成立初期翻译工作的组织化和计划化——以“第一届翻译工作会议”及其对文学翻译的影响为中心[C]//宋炳辉,等.润物有声·谢天振教授七十年华诞纪念文集.上海:复旦大学出版社,2013:3⁃15.

Strategic Adjustment Guided by Habitus:On the Translation and Introduction of Lu Xun’s Writings inChinese Literature(1951—1976)

LIU Jia

(College of English Language and Literature,Sichuan International Studies University,Chongqing 400031,China)

Drawing on Bourdieu’s concepts of field and habitus in his social practice theory,this article gives a description of and reflection on the Chinese and English editors’ strategic adjustment and their habi⁃tus hidden behind in translating Lu Xun’s Writings from 1951 to 1976 inChinese Literature.It finds that the driving force of the strategic adjustment is not merely the mainstream political ideology,but a habitus combi⁃ning subjectivity with objectivity.On the one hand,the editors comply submissively with the logic of the polit⁃ical field,copying the life experience that“political appeal should be given priority”;on the other hand,they make great efforts to keep the operating rules unique to the translation field,externalizing the deep⁃rooted concepts or“illusio” like the poetic value and the criterion of“faithfulness,expressiveness and elegance”,if the realistic conditions permit.To sum up,both passiveness and activeness are inter⁃twisted in the habitus,which is a clear manifestation of the participants’ socialized subjective initiative.

Chinese Literature; habitus; translation strategies; Chinese and English editors; Lu Xun’s writings

H059

A

2095-2074(2016)06-0045-08

2016-08-26

刘嘉(1981-),女,重庆人,四川外国语大学英语学院副教授,硕士。