学练相融 优化学习活动

2016-11-05劳勤莉

劳勤莉

学习活动是学生学习语文的一个载体,是语用活动的支架、语文实践的途径,练习的结果不是教学追求的终极目标。因此,教师在设计学习活动时,应依据语文学习的规律,从学生学习的角度进行考虑和尝试,使学与练有机融合,充分发挥学习活动的助学作用。

一、练的广度应囊括学的主体,涵盖整体

在教学中,学生是学习的主人,是实践的主体,教师不能厚此薄彼,让个别学生唱主角,众多学生作陪衬。教师应创造机会,让全体学生都能参与到学习实践之中,使“练的广度”涵盖“学的主体”,让每一个学生都在学习活动中得到发展。

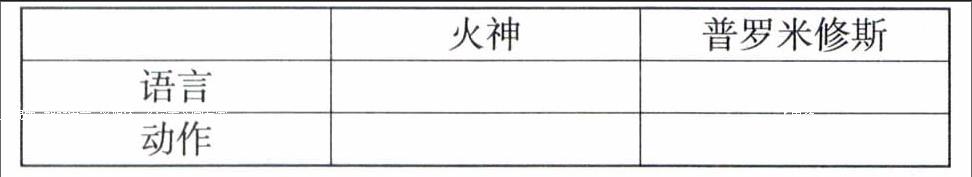

1.从个体走向全体。学习金字塔理论告诉我们,学习方式的选择将直接影响学习效果,要想达到50%以上的学习效果,就必须采用“主动学习”“参与学习”。因此,课堂练习应面向全体学生,让更多的学生从旁观者成为参与者,充分体现语言的工具性和课程的实践性。如a教师在教学人教版语文四年级下册《普罗米修斯》一课时,围绕“研读第3~7自然段,复述故事”这一目标,开展了这样的学习活动:(1)诵读第3自然段,创设情境。(2)默读第4~6自然段,摘录关键词填表,教师巡视指导。

(3)互动交流,进行评议、修正。(4)借助表格自主练习复述,同桌合作,展示评价。(5)默读第7自然段,圈一圈鹫鹰和普罗米修斯的动作。(6)互动交流,进行评议、修正。(7)借助关键词自主练习,同桌互练,合作展示,评价。a老师在组织“填表”“圈关键词”“复述故事”等活动时,融入了“自主练习”“同伴合作”“合作展示”“集体交流”等学习方式。一方面学生练习的次数增加了,既有自主练习,又有同伴合作,还有上台展示;另一方面学生练习时的身份多元了,既是展示者,又是倾听者,还是评议者,实现了“点面结合”的互动,使学习活动展开得更充分、更富有实效。

2.从单一走向多元。虽然学生处在一个学习共同体当中,但他们的学力水平却不尽相同,有时甚至相差甚远。因此,学习活动的设计应面向不同层次的学生,让每一层次的学生都能体验到语文学习的成功和快乐,从单一走向多元。如笔者教学人教版语文五年级下册《童年的发现》一课时,在研读第3~13自然段梳理“发现过程”时,学习活动是让学生默读课文第3~13自然段,用自己喜欢的方式梳理“我的发现过程”。通过这样的活动为学生提供了一个相对开放的学习空间,有助于学生多元发展,学生可以根据自己的喜好选择不同的方式进行梳理,既可以用箭头推进式,也可以用单列表格呈现,还可以画简单的示意图来展示“我的发现过程”。教师基于学生的学习成果,引导学生开展判断、评价、改进、提示等一系列学习活动,在充分的展示交流中使学习活动不断趋于深入。

二、练的过程应符合学的规律,螺旋上升

语言文字是一种交际工具,学生的语文学习有着自身的科学规律。因此,课堂上学生练习的过程应符合语文学习的规律,以便更好地达成学习目标。

1.围绕目标,一课一练。一篇课文,或许有多个教学取向,但教师应围绕核心目标设计“一站式”学习活动,引领学生在指向一致、聚焦核心的课堂练习中,一以贯之,最终达成学习目标,实现“一课一得”。如b教师教学《司马迁发愤写〈史记〉》(苏教版语文五年级下册)一课时,是这样设计学习活动的:(1)梳理内容,感知故事的“完整性”。①课文主要写了司马迁的哪几件事?在学习单上列小标题。②展示反馈,讨论交流。③课文的题目是发愤写《史记》,为什么还要写读书游历、研读整理这两件事?④小结:这就是历史人物故事的写法特点,应完整地呈现人物一生的真实写照。(2)聚焦重点,感知故事的“典型性”。①关于司马迁的阅读材料有很多,如《司马迁的故事》《司马迁少年立志的励志故事》《司马迁紧枕励志的故事》等等(随机展示,浏览),但是无论是哪一份材料都会不约而同地写“司马迁写史记”这件事,这是为什么呢?②默读课文第3、4自然段,想一想写《史记》这件事哪些地方给你留下了深刻的印象?随机批注。③小组交流展示,随机拓展《报任安书》相关资料。④小结:发愤写《史记》这件事情,最能体现人物的特点。在写历史人物时,我们往往选择最典型的事例来体现人物的特点,这就是写历史人物故事的另一个特点,选材典型。

b教师的教学设计,围绕“感受历史人物故事的一般写法”这个目标,先后安排了两个板块:第一板块感知“故事的完整性”;第二板块感知“故事的典型性”。在第二板块,教师先拓展相关资料,引发思维冲突,而后引领学生关注课文第3、4自然段,找到印象深刻的地方批注并加以讨论,明白“司马迁写《史记》”这件事情能非常鲜明地体现人物的特点,因此每一份关于司马迁的阅读材料都会写到这件事情。在此基础上,教师顺势小结选材的典型性,与前一板块的学习形成一个整体,一气呵成,便于学生对学习内容形成整体概念。

2.层次分明,螺旋上升。在教学中,教师设计的学习活动要有结构层次,让前面的练习为后面的学习做铺垫,后面的学习成为前面练习的深化,循序渐进,螺旋上升,逐步达成目标。如笔者教学人教版语文六年级下册《千年梦圆在今朝》一课时,围绕“揣摩在事实的描述中说明道理的表达方法,并迁移仿写”这一学习目标,设计如下学习活动:(1)整体感知,初识写法。①“千年梦”是怎么圆的?默读课文,给每个事件列小标题。②交流讨论。③除了这些事例,作者还写了什么?(想法、道理)④小结:作者就是这样来写的,在事实的描述中说明道理。⑤这些想法和道理在文中分别起什么作用?(开头、结尾、过渡)(2)重点研读,揣摩写法。①默读第7~9自然段,画出作者描述的事实,在有感触的地方圈画批注。②交流,品读重点句。③结合这些事实,作者想告诉我们什么道理?齐读杨利伟的三句话,引读第9自然段。(3)拓展资料,迁移仿写。①继“神五”“神六”升空以后,中国人在航天事业方面又取得了哪些成就?随机交流,播放视频。②选择其中一个事例写进课文中,加在哪里比较合适?运用“事实描述+道理说明”的方法仿写。

笔者以“揣摩在事实的描述中说明道理的表达方法”为核心目标串起整节课的教学,从“整体感知”时的“初识写法”,到“重点研读”时的“揣摩写法”,顺势延续到“拓展资料,迁移仿写”,使学生经历了“感知——深化——运用”的学习过程,层次分明,逐层推进,符合语言学习的规律。

三、练的习得应丰富学的意蕴,回归本真

学生的学习活动,其目的不是为了单纯追求练习的结果,更在于凭借学习活动发展思维、习得方法,丰富学习的意蕴,回归学习的本真面目。

1.先学后教,提升思维含量。在教学时,无论哪一种学习活动,都应留有学生自主学习的空间,应把真实的学情作为教师点拨指导、生生互动争鸣的新起点,在发展学生语言的同时,发展学生的思维。如c教师在教学人教版语文五年级上册选学课文《太空“清洁工”》一课时,是这样设计“梳理内容,完成结构图”这一学习活动的:(1)课文介绍了哪几方面的科学知识?默读课文,摘录关键词,然后填写表格。(2)互动交流,评议修正。(3)作者重点介绍的是哪一方面知识?哪几个自然段写了这方面内容?(4)默读课文第4、5自然段,画出概括太空“清洁工”特点的句子。摘录关键词,然后填写表格。(5)互动交流,评议修正。(6)“个儿不大”“本领不小”分别体现在哪里?默读课文第5自然段,摘录关键词,然后填写表格,教师指导。(7)互动交流,评议修正。(8)学生还可以自己设计框架图。

c教师将“表格的填写”作为学生学习的载体和达成目标的途径,旨在通过学习活动,让学生把握说明的要点,梳理文章的脉络。先学后教,让每一个学生都能在自己的努力下,与同伴合作分享,完成学习活动,在思维训练与不断的纠错过程中,获取方法,提高能力,经历真实的学习之旅。并通过“自主设计”这一个性化活动,让学有余力的学生自由发挥,利于发展学生的创新思维。

2.习得方法,从学会到会学。布鲁姆在《学习、教学与评估的分类学》一书中将知识分为事实性知识、概念性知识、程序性知识和元认知知识,其中程序性知识指向“怎样做”,是一种涉及操作的知识。在学习活动中,教师应注重阅读方法、策略的指导,让学生从一个又一个的学习活动中积累一种又一种方法策略,积累丰富的学习经验,指导后续学习,从“学会”走向“会学”。如d教师教学人教版语文四年级下册选学课文《趵突泉》一课时,是这样设计梳理活动的:(1)复习《桂林山水》《记金华的双龙洞》《七月的天山》三篇文章的内容结构图,师生互动回顾梳理方法。(《桂林山水》抓住景物的特点进行梳理,《记金华的双龙洞》《七月的天山》是按照游览顺序采用移步换景的方法进行梳理的。)(2)默读课文,想一想作者写了趵突泉的哪些内容?画出内容结构图。(3)对比展示,交流评价,强化方法。

d教师以学生已学的一组课文为依托,复习了写景文梳理框架结构的常用方法,而后立足学生已有的学习经验让学生自主梳理《趵突泉》一文的内容框架,在对比展示中进一步深化抓住景物特点进行梳理的方法。这样,学生在这一环节的练习中,不仅梳理了课文的内容框架,更重要的是对写景类课文的梳理方法进行了一个初步的归类整理,形成知识模块,易于日后整体输出,指导自主阅读实践。

在以学习活动为主线推进教学的实践中,教师要牢固树立“教”为“学”服务的理念,成为学习活动的设计师和操作者,实现“学”与“练”的完美对接,有效地提高课堂教学效益。