宣化元代潘泽神道碑考释

2016-11-03刘坤

刘坤

【关键词】河北宣化;元代;潘泽;神道碑

【摘 要】2014年9月,潘泽神道碑出土于张家口市宣化区的水门遗址。碑文由文学家姚燧撰文,曾收入姚燧《牧庵集》及后人辑录的《姚遂集》,并做校注。文章将碑刻文字与《姚燧集》中内容进行了比对,并对潘泽生平进行了分析和考释。

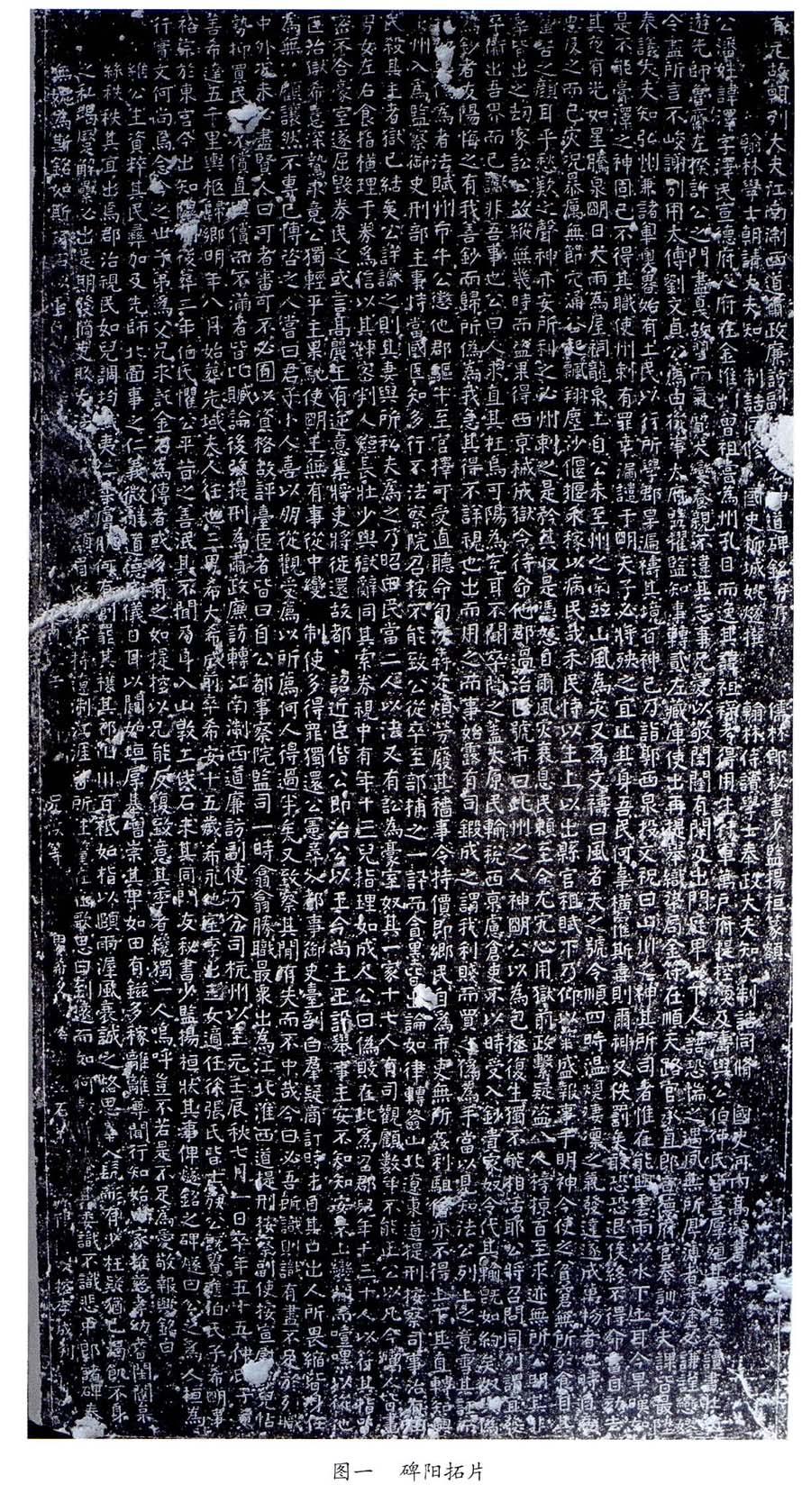

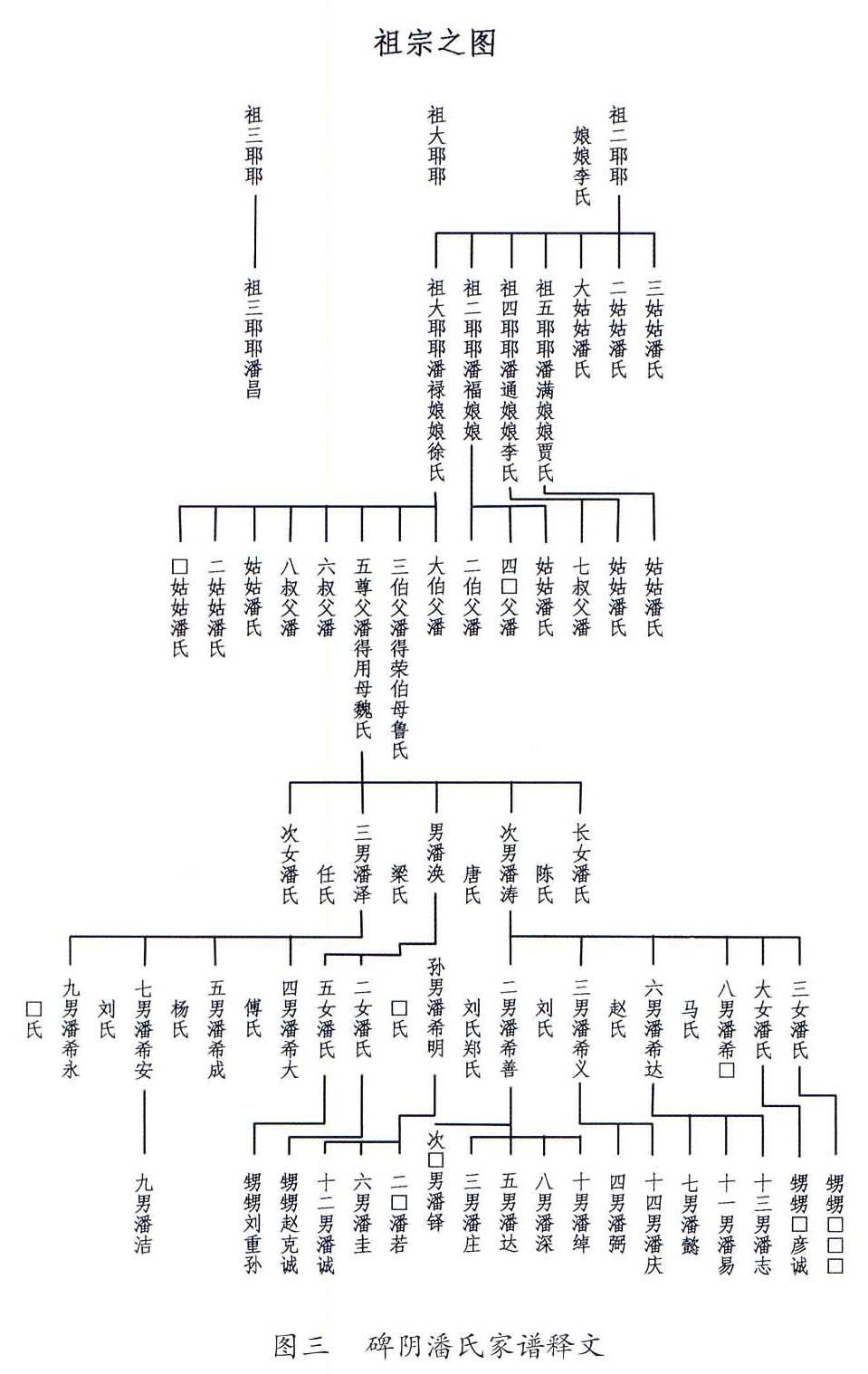

2014年9月,河北省张家口市宣化区文物保管所在对全国重点文物保护单位宣化古城北城墙进行修复时,在广灵门以西、高远门以东、盆儿窑村以南、今宣化炮兵训练基地一带发现一座水门遗址,随后对该遗址进行了考古发掘。在水门上部砌石中发现三块元代碑刻和两块牌坊上的雕花石刻,水门底部也用碑刻断块铺砌。其中一碑为浙西廉访副使潘公神道碑①。该神道碑碑额与趺均失,只余碑身,残碑高175厘米,宽93厘米,厚21.5厘米,两面有字,碑阳刻《有元故朝列大夫江南浙西道肃政廉访副使潘公神道碑铭并序》,除左边缘一行字磨损漫灭不清,其余保存较好,存29行,满行61字,共计1700字,楷书(图一);碑阴刻潘泽家谱(图二)。据碑文,该神道碑由元代书法家扬桓书额,文学家姚燧撰文,书法家高凝书文,三人均曾师从元代名儒许衡,与潘泽同门。

碑阳可能记有立石时间的位置已经磨损,但依然可依据行文推测出准确年份:潘泽至元二十九年(1292)卒于杭州任上,第二年八月归葬宣化祖茔,葬后二年立碑,所以立石时间应为元贞元年(1295)。碑文并未记录具体立石地点,神道碑出土地点也非原生,所以立石地点不明。根据碑文,为潘泽立碑者应为其兄长潘涣。

碑阳碑铭并序一文曾被收录于姚燧《牧庵集》②。《牧庵集》50卷本明中期已经罕见,明清之际全本已佚,今所见36卷本为四库馆臣从《永乐大典》中辑出。包括潘泽神道碑文在内的姚燧诗文也被部分保留在《元文类》《中州明贤文表》等及其抄本中。后人对照诸本,将该碑文收录于《姚燧集》,并作校注[1]。今碑刻被发现,可再做订正,录文如下。

有元故朝列大夫江南浙西道肃政廉访副使潘公神道碑铭并序

儒林郎秘书少监扬桓篆额

翰林学士朝请大夫知制诰同修国史柳城姚燧撰

翰林侍读学士奉政大夫知制诰同修国史河内高凝书

公潘姓,讳泽,字泽民,宣德府人。府在金惟州。曾祖尝为州孔目,而逸其讳。祖禄。考得用,生行军万户府提控涣及涛与公。伯仲氏皆善,厚殖其家,资(《姚燧集》作“赀”)公读书。壮□(《姚燧集》作“而”)游先师鲁斋左揆许公①之门,尽戛故习,而气质大变,养亲不违其志,事兄爱以敬,闺闼有闲。及出门庭,卑以下人,语恐惴之。遇夙无所厚薄者于涂,必谦谨恋,令尽所言,不峻谢别。用太傅(《姚燧集》作“太保”)刘文贞公荐,由从事太府监,擢监知事,转贰左藏库使,出,再提举织染局,金符。在顺天路官承直郎,宣德府官(《姚燧集》作“则”)奉训大夫,课皆最。升奉议大夫,知弘州,兼诸军奥鲁(《姚燧集》作“敖拉”,校注为“奥鲁”)。始有土民,以行所学。郡旱,遍祷其境百神已,乃诣郭西泉,投文祝曰:“山川之神,其所司者,惟在能兴云雨,以水下土耳。今旱如是,不能膏泽之,神固已不得其职。使州剌(《姚燧集》作“刺”)有罪,幸漏谴于明天子,必将殃之,宜止其身。吾民何辜,横罹斯毒?则尔神又佚罚矣。敢恐恐退俟,终不得命,当自劾去。”其夜有光如星腾泉,明日大雨,为屋祠龙泉上。自公未至,州之南并山风为灾,又为文祷曰:“风者,天之号令,顺四时温燠凄凛之气,发达遂成万物者也。时自为忠(《姚燧集》作“惠”),反之而已灾,况暴厉无节,穴涌谷起,飘翔尘沙,偃揠禾稼,以病(《姚燧集》作“疾”)民哉?禾,民恃以生,上以出县官租赋,下乃仰以粢盛报事乎明神(《姚燧集》作“神明”)。今使之贫窘无所于食,目其颦苦之颜,耳乎愁叹之声,神亦安所利之?必州剌(《姚燧集》作“刺”)之是矜,其收是凭怒。”自尔风灾衰息,民赖至今。尤究心用狱,前政系疑盗八人,榜掠百至,求迹无所,公明其非辜,皆出之。劫家讼公故纵,无几时,而盗果得。西京械成狱,令待命他郡。过治,□(《姚燧集》作“囚”)号市曰:“此州之人神明公,以为包拯复生,独不能相活耶?”公将召问,同列谓:“宜发卒卫出吾界而已,谳非吾事也。”公曰:“人求直其枉,乌可阳为充耳不闻。”卒问之,盖太原民输税西京,虑仓吏不以时受,入钞贵家奴,令代其输。既如约矣,奴与伪为钞者友,阳悔之:“有我善钞,而归所伪为。我急其得,不详视也,出而用之,而事始露,有司成之,谓我利贱而买之伪为手(《姚燧集》作“首”,并将此处推测为“者”),当以见知法。”公列上之,竟雪其诬,而抵奴与伪为者法。赋州市牛,公惩他郡驱牛至官,择可受直,听命旬浃,奔走烦劳,废其穑事。令持价即乡民自为市,吏无所奸利,驵侩亦不得上下其直。转知兴中州,入为监察御史。刑部主事恃当国臣知,多行不法,察院召按不能致。公从卒至部捕之,一讯而贪墨皆出,论如律。转签(《姚燧集》作“佥”)山北辽东道提刑按察司事。治有田民杀其主者狱,已结矣。公详谳之,则其妻与所私夫为之。乃昭田民,当二人以(《姚燧集》缺)法。又有讼为豪室奴其一家十七人,有司观顾,数年不能正。公以凡今鬻人,皆画男女左右食指横理于券为信,以其疏密判人短长壮少,与狱辞同,其索券视,中有年十三儿,指理如成人,公曰:“伪败在此。”为召郡儿年十三十人,以符其指,皆密不合,豪室遂屈,毁券民之。或言高丽王有逆意,集将吏将徙还(《姚燧集》缺)故都,诏近臣偕公即治。公以王今尚主,王设举事,主安不知?知安不上变闻,而噎嘿以从?他臣治狱,希意深鸷求竟,公独轻平。主果驰使明王无有。事从中变,制使多得罪,独还公宪。寻入都事御史台,剖白群疑,商订时才,自其口出。人所畏缩,皆身任为,无少顾让。然不专己,博咨之人。尝曰:“君子小人,喜以朋从,观受荐以所荐(《姚燧集》缺)何人,得过半矣。又致察其间,有失而不中哉!今曰必吾所识,则识有尽,不足于列职中外。况未必尽贤。人曰可者,审可,不必囿以资格。”故评台臣者皆曰:“自公都事察院监司,一时翕翕,胜职最众。”出为江北淮西道①提刑按察副使,按宣慰家儿怙势抑买民□(《姚燧集》作“物”),不偿直,与偿而不满者,皆比赃论。后改提刑为肃政廉访,转江南浙西道廉访副使。方分司杭州,以至元壬辰秋七月一日卒,年五十五。仲氏子希善、希达,五千里舆柩归乡。明年八月,始葬先域。夫人,任也。三男:希大、希成,前卒,希安十五岁(《姚燧集》作“希安。大、成皆前卒”)。希永,他室李出。三女,适任、徐、张氏,皆士族。公既贵,进伯氏子希明事裕宗于东宫,今出知隰州。后葬二年,伯氏惧公平昔之善泯其不闻,乃身入山,敦工伐石,求其同门友秘书少监扬桓状其事,俾燧铭之碑。燧曰:“公之为人,桓为行实,文何尚焉?念今之世,子弟为父兄求金石为传者,或多有之,如提控以兄能反复致意其季者,才独一人。呜呼!岂不若是不足为爱敬报欤!”铭曰:

维公生资,粹其民彝。加及先师,北面事之。仁义微辞,道德盛仪。日耳以窥,如垣厚基;增崇其卑,如田有。多稼离离,尊闻行知。始由家推,慈孝幼耆。闺闼丝,秩秩其宜。出焉郡治,视民如儿。调均赋夷,仁柔肤肌。何有创罢,其禳其祈。山川百,如指以颐。雨渥风衰,诚之格思。罪入,有少枉疑。犹己渴饥,不身之私。竭解,必出是期。发摘吏欺,大法□□(《姚燧集》作“小笞”)。□□□(《姚燧集》作“戢威颜”)眉,衣绣斧持。辽浙江涯,皆所往厘。在在歌思,曰到远而。如何数奇,□(《姚燧集》作“中”)涂其委(《姚燧集》作“萎”)。识不识悲,中郎诸碑。泰无愧为,斯铭如斯。琢石以垂,信夫他时。□□□□□□□□□□□□□□兄涣等□□□希□立石□□□□阳□□提控李成判。

碑阴记录潘家六代家谱,如图三。

一、潘泽的仕宦经历及所涉

官职和在任时间

潘泽,字泽民,宣德府(今河北省张家口市宣化区)人,由其卒于至元二十九年(1292),时年55岁可知,他生于南宋嘉熙元年(1237),师从许衡,而后出仕。明正德《宣府镇志》、明嘉靖《宣府镇志》、清康熙《宣化县志》、清乾隆《宣化府志》、民国《宣化新志》和《新元史》[2]有传,均较为简略,碑文做了很好的补充和完善,考释如下。

碑文记潘泽仕途起步于太府监,初仅为“从事”(《新元史》记为“太府监掾史”[2]),即低级办事人员,后经由太傅刘文贞举荐,被提拔为知事(从八品[3]),再转为太府监所领左藏库为副使(正七品[4])。据《元史》,中统四年(1263)初置太府监“掌内帑之出纳”[5],其下“领左、右、内藏等库,掌钱帛出纳之数”[4],《元史》记至元十九年(1282)置大都左藏库“掌收支常课和买纱罗、布绢、丝绵、绒锦、木绵、铺陈衣服诸物”[4],可推知潘泽为左藏库副使的职责。

大概由于潘泽曾在太府监处理内廷收支常课与买入布棉缎匹的相关工作,出太府监,碑文记其“提举织染局,金符”。缎匹生产是元朝官府手工业的重要内容,中央在工部及其下属部门或者内府相关机构之下设置了诸多织染局、司、提举司等,专为宫廷内府或诸王百官供应缎匹,这些织染部门分布于元朝腹里和岭北地区;地方官府亦设置有诸多织染局生产布棉缎匹,做负担常课(朝廷委派的定额)和进贡之用,这些织染单位主要分布在南方。碑文并未详述潘泽的具体任职单位和职位,不宜作过度推测。至于领受金符,元朝行牌符制度,按照用途大概分为令牌、驿牌、身份牌、官职牌,论质地又有金、银、铜、铁等,此处潘泽在织染局述职,所谓金符可能为身份牌或官职牌。

其后,碑文记潘泽在多地被授予文散官职衔,依次是顺天路承直郎(正六品[6]),上都路宣德府奉训大夫(从五品),西京路①弘州奉议大夫(正五品)。在弘州兼为诸军奥鲁,始有土民。所谓奥鲁,本是蒙古人对军人家属(连同其牲畜、物什)的称呼。蒙古人出征,奥鲁或随军而动,或远离战场为大本营,一来为战争提供战略物资,二来存放和庇护一切资财(包括战俘等掠获物),既为战争胜利的保障,却也因构成人员多为老弱妇孺而具有一定的风险,需要有官员守护和管理并加以重兵。奥鲁官的主要职责,一是配合军前派来的起军官择人应役;二是征集出军当役者的鞍马、器仗、盘缠等;再有,蒙古、探马赤奥鲁还兼管所属军户婚姻、负债、斗殴、私奸、杂犯等民事诉讼等一些军户的事务[7]。奥鲁在元朝统一过程中得到了强化和扩充,不仅蒙古军有奥鲁,汉军也有奥鲁,它们有的还是原来意义上的军人家属,有的则完全成了一种地方机构。忽必烈即位后,实行军民分治政策,原来的汉军奥鲁均从汉军万户的管辖下分出来,先在各路设专职官员管理,不久即规定各路、府、州、县的管民官兼领奥鲁,因而才有潘泽在弘州兼为诸军奥鲁,即所谓“军出征戍,家在乡里曰奥鲁,与州县长官结衔,兼奥鲁官以莅之”[8]。

接着,碑文记其转知兴中州,入御史台,又佥山北辽东道提刑按察司事(正五品),再任江北淮西道提刑按察副使(正四品[9]),后改提刑按察司为肃政廉访司,潘泽遂转为江南浙西道肃政廉访副使(正四品),卒于任上。世祖忽必烈至元四年(1267)立御史台,其下设行御史台,至元五年(1268)于行御史台下再设提刑按察司,最初在地方设立四道,后来逐年增加,最多时达到24道,至元二十八年(1291)改提刑按察司为肃政廉访司。潘泽在提刑按察司任职,须得履行纠勤官吏不法行为、按问处罚官吏、兼管刑狱、监督科举、举荐贤能、赈济灾荒、兼劝农桑等职责,且元世祖时期要求各级监察官按照规定的巡查时间到基层去巡查[10]。

元初区划建制和官职设置多有变动,对于推测潘泽任职时间有所助益,由于前后文诸多论述需要明确时间,在此先作说明。能够卡出最小时间区间范围的区划变动和官职设置如下:其一,《元史》记载,中统四年(1263)置太府监,所以其任职太府监必在中统四年之后;其二,据《元史》,“保定路……元太宗十一年(1239),升顺天路,置总管府。至元十二年(1275),改保定路,设录事司”[11],所以,潘泽为顺天路承直郎及其之前经历均在至元十二年(1275)之前;其三,据《元史》,“兴中州,下。元初,因旧为兴中府。后省。至元七年(1270),又降府为州”[12],潘泽知兴中州及其之后经历必然在至元七年(1270)之后;其四,据《元史》,“国初,立提刑按察司四道:曰山东东西道,曰河东陕西道,曰山北东西道,曰河北河南道。……十四年(1277)复置,增立八道:曰江北淮东道,曰淮西江北道,曰山南江北道,曰浙东海右道,曰江南浙西道,曰江东建康道,曰江西湖东道,曰岭北湖南道……”[9],“(至元)八年(1271)……三月乙丑,增治河东山西道按察司,改河东陕西道为陕西四川道,山北东西道为山北辽东道”[13],所以,其为山北辽东道提刑按察司事在至元八年(1271)三月之后,为淮西江北道提刑按察副使时间在至元十四年(1277)之后,而碑文所提及的改提刑按察司为肃政廉访司的时间,《元史》明确记载为至元二十八年(1291),潘泽卒于至元二十九年(1292),所以其在江南浙西道任上仅一年。

二、碑文中的伪钞案和人口买卖案

潘泽断案有方、公正严明,碑文详细记载了他审理的案件,这些案件真实反映了元初诸多社会历史现象,也可做元代法律的判例补充。其中最重要的是伪钞案与人口买卖案。

1.伪钞案件

碑文记录潘泽审理一件太原民被欺用伪钞案件。案件的大体过程是,一太原民至西京路纳税,考虑到仓吏不能及时接受,将纸钞交付贵家奴代为交纳,但是所托之人与伪造纸钞者交好为友,将纸钞换为伪钞归还原主,原主不察,另行使用而败露,因而被指控为贪图便宜买进伪钞使用,潘泽接手此案洗雪原主的冤情,并将该案的始作俑者“贵家奴”及其友“伪为钞者”抵法。

元朝使用纸钞,以丝或银为本先后发行“中统元宝交钞”“至元通行宝钞”“至大银钞”“至正印造元宝交钞”四种纸钞。自然,纸币不是元朝首创,但元朝使用的纸币具有现代纸币的功能特点,一来,纸币发行以白银为准备金,将金银作为价值尺度,不似以往以铜钱为价值尺度;二来,若说中统钞还是兑换券的性质,至元钞之后则不再兑现,市面交易只用纸币,并在大范围内流通。

和我们今天使用的纸币一样,伪钞是困扰元朝统治者的一大问题,如元人陶宗仪《南村辍耕录》记“人吃人,钞买钞”[14],终其一朝不能禁。面对泛滥的伪钞,元朝统治者一方面尽力改善工艺,使伪造者无机可乘,另一方面不断加强法律规范,根据元朝法律,刻版伪造、挑补伪造和买使伪钞各行其罪,且重点打击刻版伪造者,对于后两者惩处相对较轻,总体来说,不论哪种行为,量刑都越来越重。另外法律规定还涉及有司监管,奖赏办案有功者,并鼓励自首、告发。

就碑文案例具体分析,我们虽不能准确卡出案件发生的具体时间,但大致应该在至元前期,这时已经有明确的法律依据用以处理这件伪钞案[15、16]。首先针对伪为钞者和贵家奴,至元七年(1270)规定,刻版伪钞者如果伪造得好、能够流通的处死刑,若造得不像、不能流通的,则受流放远地的处分,若印版不全者,只断“杖一百七”。至元十五年(1278)加重对刻版伪钞者的惩处,但凡参与伪造者,不论主谋从犯,一律处以极刑,处死者“虽亲老无兼丁,不听上请”[15]。之后更是被定为大不赦之罪,并实行一定的连坐。对于挑补伪造者,此时的惩处较轻,主犯处以77下杖刑,从犯处以57下杖刑。所以不论本案伪为钞者以何种方式进行伪造,其本人作为主犯和贵家奴作为从犯均有相应的法律予以惩处。不仅如此,碑文案件涉及的所有角色均可在法律中找到相应的位置,如输税西京民,他本有买使伪钞的嫌疑,元律,“买使伪钞者,初犯杖一百七,再犯加徒一年,三犯科断流远”[15];再有潜在的一群人,即伪为钞者的邻里,坊里正、主首、社长等基层官吏,捕盗官和捕军官,他们若有渎职或失察,元律规定均需杖责;还有告发者及办案有功人员如潘泽本人,法律有专门的奖励措施。元统治者意图用这十分详尽乃至繁琐的法律规定阻断每一个违法环节,并强化监督执法力度。就效果来说,强有力的法律规范确实起到了一定的震慑作用,但元代伪钞是屡禁不止的,碑文所记的案件就是这一社会历史现象的一个缩影。

2.人口买卖案件

碑文还记述了潘泽审结的一桩人口买卖案件。案件的大体过程是,有豪室被控告非法奴役一家17口,该案多年不能了结,潘泽到任后根据“券”上的指纹疏密判定该“券”为伪造,证明一家17口确是豪室非法买入,毁“券”,将他们放归为良。

碑文并未记录案件的审理时间,但是潘泽处理此案件是在山北辽东道提刑按察司事任上,据前文的时间推断,这件案件的审理时间应在至元八年(1271)三月之后,也就是说这一时期伪造“券”的“鬻人”行为是被禁止的,由此须做两点讨论,以解释碑文案例所反映的社会历史现象:其一,碑文“鬻人”案件为何被定为违法,其标准在于什么;其二,“券”在“鬻人”行为中扮演着什么样的角色。

文献所记元代人口买卖,其对象可概括为“驱口”与“良人”两种,忽略掉买卖的种种外在形式,对象是良是驱(即来源的合法性)始终是判断人口买卖是否具有合法性的根本标准。所谓“驱口”,元人陶宗仪《南村辍耕录》:“今蒙古色目人之臧获,男曰奴,女曰婢,总曰驱口。盖国初平定诸国日以俘到男女匹配为夫妇,而所生子孙永为奴婢。”[17]揭示了元代驱口产生的原始途径之一即战争俘获人口及其子女。其他合法的占驱方式还有买入驱口、贵族食封人口、平定叛乱俘获人口、收捕盗贼及其家属、犯罪断没人口等。“驱口”于占有者而言与牲畜、物品无异,不仅子孙仍做奴婢役使,还可以用来赏赐、馈赠和买卖,这样的人口买卖是合法的。但“良人”则不同,作为承担国家赋役的人口,元朝统治者入主中原接受封建生产方式后,必是不能将其割舍,为了保住这部分人口,元朝统治者否认各种形式的“入良为驱”,而对“鬻良为驱”这种更为普遍的非法入驱方式更是严厉打击,这也是碑文所记“鬻人”被定为违法的原因。

据碑文描述,所谓“券”应为买卖契约(宋元人口买卖契约或休书上确如碑文所记常见书画指印、指节为信的现象),为了打击“鬻良为驱”,确保买卖对象的驱口身份,元统治者对合法的人口买卖(驱口买卖、奴婢买卖)程序做出了细致的法律规范,由此也产生了一系列文书,买卖契约是其中重要的一项。至元七年(1270)十月,“来呈:检到旧例:‘私相贸易田宅、奴婢、畜产及质压交业者,并合立契收税,违者从匿税科断,乞遍行事”[18],规定禁止依照旧例私相买卖人口,人口买卖须得先订立买卖契约,而后赴税务,税务验契收税后付与纳税凭证。至元十年(1273)八月又对这一程序做了细化规定,明确了立契方法和税务工作流程[19],至元三十年(1293)又加入新的程序,“其有欲将驱口转行货卖之家,需赴所到官司给到公据,方许货卖,违者买主、卖主、牙保人俱各断罪”[20]。至此,元朝合法的人口买卖(即驱口买卖、奴婢买卖)所走程序齐备:赴当地官府陈述驱口的合法来源,官府认定后给以公据,然后立契成交,成交后赴税司投税,税务付与纳税凭证。相应的文书有:官司给据、买卖契约、纳税凭证。这套程序的作用有元人陶宗仪《南村辍耕录》记:“又有曰红契买到者,则其元主转卖于人,立券投税者是也。故买良为驱者有禁。”[17]

基于以上两点阐述,可由碑文出发进一步审视元代人口买卖程序的实际作用。前文我们推测潘泽审理案件的时间是在至元八年(1271)三月之后,虽然我们不能确定具体的立契时间①,但既然至迟在至元七年(1270)十月后人口买卖就要求“并合立契收税”,那么不论这份契约何时所立,至元七年(1270)十月之后是一定要经过投税的,不然有司会“从匿税科断”。遵照此时人口买卖流程,税务接受投税需要先验契,鉴别契约的真伪,确认契约有效、人口买卖合法后才可给付凭据,但通过本案来看,“有司观顾,数年不能正”的问题,让税务去承担是有难度的,而潘泽可以“以其疏密判人短长壮少”来确定买卖契约为伪造也是由于被告人的疏漏,含有侥幸的成分,所以单凭“立契收税”根本无法从程序上屏蔽非法人口买卖,无怪乎至元三十年(1293)又加入陈告给据的程序,将契约订立的认证工作提到了契约订立前,意图以此打击如碑文所记伪造契约的公开人口买卖行为,防止非法人口交易披上合法外衣 。

三、神道碑出土位置及其

废弃时间的推测

如前文所述,神道碑并其他元代碑刻一并被作为建筑构件筑于宣化北城墙水门遗址,那么,神道碑是何时被废弃的呢?大概可结合其出土位置与相关文献稍作探讨。明人叶盛是目前所知最晚对潘泽神道碑有所记的一人:“宣府庙学记、弥陀寺碑二文,皆出东里杨公,庙学碑尤伟,螭刻颇工。盖二石皆古墓旧石,其旧文莫能记也。因访姚文公所铭浙西廉访副使宣德府人潘泽民墓碑而知之。古诗云‘后人重取书年月,又云‘知作谁家柱下石,又云‘留与田家夜捣衣,观是碑,咏是诗,不自知其感叹之至矣。”[21]可见叶盛在宣府曾访该碑,那么此时该碑并未被砌入水门,叶盛在正统至成化初年曾多次和宣府有过交集,虽不能精确判断但至少在明代中期该碑还存在于地表①。

至于神道碑真正的废弃时间,就需要对水门建成时间进行探讨了。宣化地方史料记载,宣化城墙自明洪武二十七年(1394)宣府展筑首建到清朝末年,历经14次修整,却都没有谈及该水门,唯有《察哈尔省通志·疆域编之六·宣化县沟渠》中有这样一条记载:“曰阳沟渠在县城内,明万历间哈成海创修,由柳川河挟保家庄泉水,县册,作由盆儿窑河南岸引水,流绕县城左方入城,曰阳沟渠”,具体入城地点语焉不详,但是据今人考证,其入城处为广灵门以西“龙头水口”[22],正是本次发掘发现的水门。该水门废弃时间相当晚,城中耄耋老人尚能记得该水门及其上的龙头。可见神道碑的废弃时间应当为明万历年间,具体缘由经过则不得而知了。

附记:本文写作得到导师冯恩学教授的指导,谨致谢意。

[1]姚燧.姚燧集[M].查洪德点校.北京:人民文学出版社,2011.

[2]柯劭忞.新元史卷一九四:列传第九一:潘泽[M].上海:开明书店,1935.

[3]吏部卷之一:典章七[M]//元典章.陈高华,张帆,刘晓,等点校.北京:中华书局,2011.

[4]宋濂.元史:卷九十:志第四十:百官六[M].北京:中华书局,1976.

[5]宋濂.元史:卷八十五:志第三十五:百官一 户部[M].北京:中华书局,1976.

[6]宋濂.元史:卷九十一:志第四十一上:百官七[M].北京:中华书局,1976.

[7]钮希强.蒙元时期奥鲁制度的发展与演变[J].内蒙古农业大学学报,2009(4).

[8]苏天爵.元文类:经世大典序录:政典军制[M].北京:商务印书馆,1958.

[9]宋濂.元史:卷八十六:志第三十六:百官二[M].北京:中华书局,1976.

[10]王寅生.元代提刑按察司制度研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2013.

[11]宋濂.元史:卷五十八:志第一十:地理一[M].北京:中华书局,1976.

[12]宋濂.元史:卷五十九:志第一十一:地理二[M].北京:中华书局,1976.

[13]宋濂.元史:卷七:本纪第七:世祖四[M].北京:中华书局,1976.

[14]陶宗仪.南村辍耕录:醉太平小讥[M].北京:中华书局, 2004.

[15]宋濂.元史:卷一百五:刑法四.诈伪[M].北京:中华书局,1976.

[16]户部卷之六:典章二十[M]//元典章. 陈高华,张帆,刘晓,等点校.北京:中华书局,2011.

[17] 陶宗仪.南村辍耕录:奴婢[M].北京:中华书局,2004.

[18]户部卷之八:典章二十二:杂课:贸易田产收税[M]//元典章.陈高华,张帆,刘晓,等点校.北京:中华书局,2011.

[19]通制条格:卷第十八:牙保欺蔽[M].郭成伟点校.北京:法律出版社,2000.

[20]刑部卷之十九:典章五十七:禁乞养过房贩卖良民[M]//元典章. 陈高华,张帆,刘晓,等点校.北京:中华书局,2011.

[21]叶盛.水东日记:旧碑石[M].北京:中华书局,1980.

[22] 杨润平.宣化城阳沟渠灌溉工程研究[J].张家口职业技术学院学报,2001,14(2).

〔责任编辑:李建丽〕