例谈数据的收集和整理在计算与问题解决中的应用

2016-11-02张婷婷

张婷婷

当今社会是一个信息社会,信息已成为社会发展的主要因素,因此“培养学生收集和处理信息的能力”是中国基础教育课程改革的目标之一。因此,我们在小学数学教学过程中,应结合有关教学内容,加强对学生收集和处理信息的能力培养,充分发挥学生的学习积极性和主动性。我国的学生与国外学生相比较,书本知识比较丰富,但实际应用能力较差。我认为,关键就在于教学中缺乏对学生收集、处理信息能力的培养。如果教师的教学只是纯粹地传授知识,学生就认为题目中的数据都是有用的,而且一定是不多不少的,处理信息的能力、独立思考的能力都被压抑了。为了适应当今信息社会的需要,一定要加强学生收集处理信息能力的培养,提高学生运用数学工具解决实际问题的能力。结合数学书上的一些实例,我从以下几个方面来谈论一下数据的收集和整理在计算与问题解决中的应用。

一、几个数据收集和整理的题目

例1.(苏教版一年级下册第一单元复习第10题)

鸡有11只,鸭有8只,鹅有7只。问:

(1)鸭和鹅一共有多少只?

(2)公鸡有5只,母鸡有多少只?

让学生读题后先想一想每一题要求的是什么问题?与这个问题有关的已知条件有哪些?然后再答题。

题目给出了相对较多的条件,选择合适的条件来解答有关的问题,有利于培养学生从现实情境中收集、整理信息的能力,并能列出算式解决问题。

一年级的学生对信息的筛选的能力还是比较弱,很多孩子不能很好地完成信息的收集与筛选,因此,要引导学生根据所求问题来找解决的已知条件,例如,要求鸭和鹅一共有多少只,就要知道鸭有多少只和鹅有多少只,进而列出算式解决。

小结:解决问题,尤其是信息比较丰富的问题可以根据问题找有关的条件,不需要的条件,可以放在一边。

例2:(苏教版四年级上册第68页解决问题的策略例2)

小芳家栽了3行桃树、8行苹果树和4行梨树,桃树每行7棵,苹果树每行6棵,梨树每行5棵。求桃树和梨树一共有多少棵?

先引导孩子把数学信息整理后填入表格:

然后再根据表格,选择合适的信息来列出算式解决问题。

小结:利用表格的形式来帮助学生收集、整理信息,清晰、直观,一目了然。学生很快就能找到解决问题的方法。

例3、(苏教版五年级上册第六单元第85页的练一练)

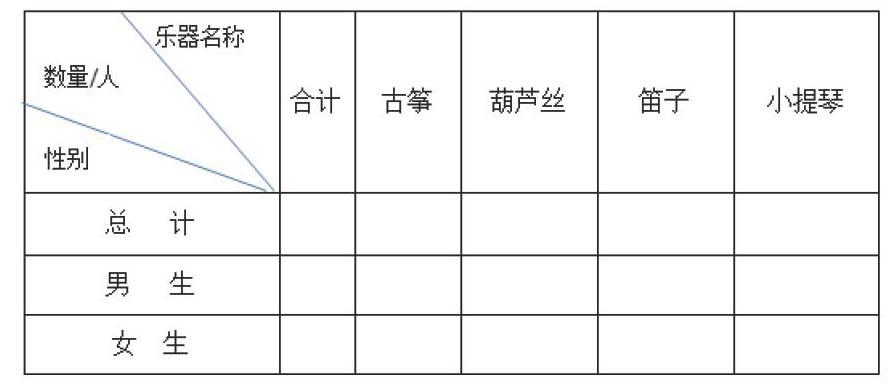

上面的四种乐器,如果只选择一种,你想学习上面的哪一种?其他同学呢?男、女生对这些乐器的喜好有什么区别?

先进行调查,再整理获得的数据,完成下面的统计表。

根据表中的数据,回答下面的问题:

(1)你们班同学想学习哪种乐器的最多?

(2)男生想学习哪种乐器的最多?女生呢?

要解决这几个问题,先要进行实际调查,这里可以提醒学生按男、女生分成几个小组,先在小组内收集、整理数据,然后再进行全班汇总。

小结:在数学的统计与概率中,就要求学生根据需要解决的问题,并采用适当的方法收集数据,然后对统计表和统计图表示的数据进行分析。可见,收集和整理信息在数学中的重要性。

二、关于如何提高学生收集和整理信息的能力的几点建议

1.激发学生收集和整理信息的兴趣

可以采取奖励的办法,对每次能够主动收集信息的同学给与表扬,并在教学中有意识地把每个学生收集和整理的信息与其他同学分享,展示他们收集整理的信息,这就为别的同学树立了学习的榜样,同时还激发了其他学生自觉收集整理信息的兴趣。

2.指导学生从家庭生活和实践活动中收集和整理信息

①家庭是社会的组成部分,学生大部分时间都生活在家庭中。他们常常会对发生在家庭中的事情或他们周围的事物感到新鲜有趣,而且充满好奇,因此教师要抓住这份好奇心,结合教材内容,借助学生所储备的生活经验来创设情境,帮助学生沟通实际生活问题与数学的联系,指导学生将生活中熟悉的实际问题通过抽象概括,转化为数学问题进行解决。

例如,在学生学习年、月、日之前,先让学生回去搜集近几年(2010—2015年)的年历卡,以及有关年、月、日的小知识,让学生之间进行交流,使学生对学习产生浓厚的兴趣,进一步对年、月、日的知识产生好奇。而且,在找年历、说年历以及有关小知识的过程中,引导学生用数学的眼光积极寻找身边的数学内容。

②实践活动是培养学生正确观察社会、认识社会、适应社会生活的初步能力和获取社会信息不可缺少的形式,在实践活动中,教师应有意识地指导学生观察社会、观察生活,给学生创设获取生活信息的机会。

例如,学习认识了元、角、分之后,让学生到商店去了解一些常用的生活、学习用品的价格,然后让学生当“营业员”,计算出购物的货款,如一支钢笔3.5元,买两支呢?四支呢?买多了是否有优惠价格?等等。这样身临其境的生活数学会让学生感到乐趣无穷,充分调动了学生解决问题的积极性和创造性。

3.提供信息,让学生自己提出问题,解决问题

提问是创造的开始。爱因斯坦指出:提出一个问题,远远比解决一个问题更重要。因此,教师可在教学过程提供有关信息,让学生利用这些信息提出问题,然后再解决问题。

例如,大客车有45座,中巴车有30座,小轿车有5座,学生根据提供的这个信息,提出了“大客车和中巴车一共有多少座?”“大客车比中巴车多多少座?”“小轿车比中巴车少多少座?”“大客车、中巴车和小轿车一共有多少座?”等问题。教师可以从学生提问中看出学生对信息的理解程度和处理能力,信息越多、越复杂,就越能培养学生处理信息的能力。

4.设计信息多余的题目,让学生自己发现、判断,取舍,从而提高分析和解决问题的能力

生活中的数学问题,所具的条件常常是客观随意的,有时甚至是杂乱无章的,因此需要人们选择有用的信息,忽略无关信息的干扰,在反映实际问题的应用题呈现信息时,有些条件可以是多余的,让学生在自然情况中,根据需要自主选择、判断、处理,培养学生分析理解问题的能力。

例如,一班有45人,共植树96棵;二班有48人,共植树116棵。问:平均每班植树多少棵?这里的一班有45人、二班有48人两个条件就是多余的。再如,三年级有4个班,共120人,每人收集邮票20张,共收集邮票多少张?这里的4个班的条件也是多余的。

总之,数学教师对学生进行自主搜集与整理资料的指导是教学工作上的“必须”,教师应当把其作为教学工作的一个重要组成部分,应当引起重视,并认真落实并加以研究。小学生自主搜集整理资料能力的形成不是一两天就能形成的,而是要求数学教师结合教学实际,逐步进行培养,使学生养成良好的收集整理信息的能力。但是,如何开发出较好的学习环境,进一步对现代化教学多媒体进行优化整合,探索出新的教学模式,使学生在自主学习、主动探究的过程中,发展和提高学生获取信息和再加工的能力,以适应新课程标准的要求。对于如何系统、全面地对学生的信息素养进行培养,还需要广大教育工作者进行不断探索、不断研究。