凉山州药用杜鹃研究概述

2016-11-02杨勇勋

【摘 要】 整理凉山地区中药、彝医药文献中记载的十一种药用杜鹃品种,确定其分属于岩须属的岩须Cassiope selaginoides;白珠树属的滇白珠Gaultheria yunnanensis与地檀香G. forrestii;珍珠花属的珍珠花Lyoniaovalifolia;杜鹃花属的爆杖花Rhododendron spinulifrum、腋花杜鹃R. Racemosum、映山红R. simsii、多鳞杜鹃R. polylepis与红棕杜鹃(原变种)R. rubiginosum Franch. Var. rubiginosum;及越桔属的乌鸦果Vaccinium fragile与云南越桔V.duclouxii。由于它们的一些功效与应用显示出凉山彝医药特色,如岩须C. selaginoides可治神经衰弱、滇白珠G. yunnanensis可治疯狗咬伤;以及红棕杜鹃(原变种)R.rubiginosum Franch. Var. rubiginosum.腋花杜鹃R.Racemosum等杜鹃品种还为凉山彝医药所特有,因此,它们具有很好的研究、开发与应用前景。

【关键词】 凉山;药用杜鹃;红棕杜鹃(原变种);评述

【中图分类号】R932 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2016)12-0024-03

Abstract:The 11 species of medicinal Ericaceae in Liangshan prefecture recorded in some documents of Yi national medicines were pharmacognositically studied, thus assigning them as Cassiopeselaginoides, Gaultheria yunnanensis, G.forrestii, Lyoniaovalifolia, Rhododendron spinulifrum, R.Racemosum, R.simsii, R.polylepis,R.rubiginosumFranch. Var. rubiginosum, Vaccinium fragile, and V.duclouxii.Since not only their uncommon functions exhibit the characteristic of Liangshan Yi medicines, such as the sedative effect (C. selaginoides), curinghydrophobia (G. yunnanensis), but also some species, such as R.rubiginosum Franch. Var. rubiginosum, and R. Racemosum,have been used only in Liangshan Yi medicines, they are considered as potential medicinal resources.

Keywords:Liangshan prefecture, Medicinal Ericaceae, Rhododendron rubiginosum Franch. Var. rubiginosum, Review

四川省凉山彝族自治州(以下简称凉山州)位于我国的西南部,是世界生物多样性极其丰富、复杂的地区之一,其生物资源一直受到医药、生物、农业、林业等学科的关注。另外,凉山州也是我国最主要的彝族聚居区之一,该地区的彝族同胞在长期与疾病作斗争的过程当中,逐渐总结、完善、形成了独具特色的彝医药应用经验,因此,凉山彝医药越来越受到医药工作者的关注,如在上世纪七十年代,根据凉山彝族用药经验,中国医学科学院的药学专家就在凉山找到了五种有明显止咳、平喘作用的药用杜鹃[1-2],以及在同时期,广大医药工作者从战备出发,为继承、发掘祖国医学遗产,对西昌地区(1978年,西昌地区合并入凉山州)的中药资源及民间单验方进行了实地考查与访问,普查成果以《西昌中草药(上、下册)》[3]专著出版,其中一些成果还被收载入《全国中草药汇编》。

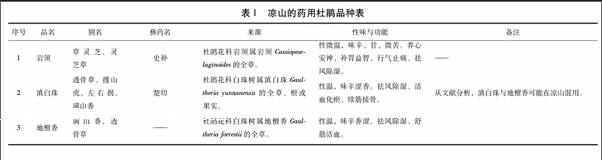

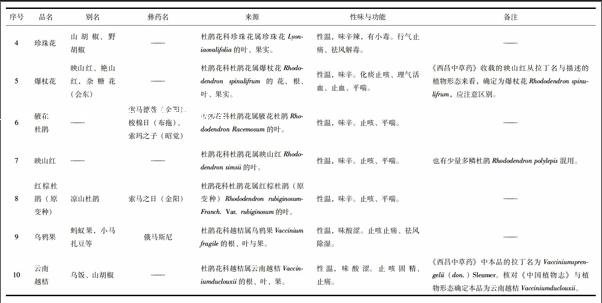

鉴于凉山州为杜鹃花科Ericaceae植物的主产地,也是杜鹃花属Rhododendron、树萝卜属Agapetes的世界多样化分布中心[4],其杜鹃花科植物品种多、分布广、资源丰富,值得加大开发的力度,因此,作者注目于凉山的药用杜鹃品种,并随后通过核对凉山彝医药文献[1, 3, 5-6]中的药名、拉丁名及植物图,最终确定凉山药用杜鹃品种共计11种,见表1。由于它们不仅分属于杜鹃花科的多个属,而且一些种还为特有种,具有民族与区域特色,更为关键的是它们还具有一些传统中医药不具有的特殊功效,因此,作者对它们的现代研究概况进行一次全面的评述,希望能为它们进一步的研究、开发、利用与保护提供借鉴。

1 岩须

杜鹃花科岩须属岩须Cassiope selaginoides生长于海拔3500m以上的高山,常成片生长。本品以全草入药,用治风湿、腹痛腹胀与头昏虚弱[6]等症。其行气止痛、安神,用治神经衰弱的用法为凉山彝药所特有,尤其值得我们关注。本品历代本草未见收载,但因凉山彝医药特色而被收载入《全国中草药汇编》[7]。

到目前为止,本品的药效物质研究极度薄弱,现仅从中分离得到齐墩果烷型三萜(蒲公英赛醇乙酸酯、蒲公英赛醇、齐墩果酸)及烷烃化合物正二十六烷[8]。另外对本属植物的研究也很少,如从本属的部分种中分离得7个黄酮苷成分[9],以及扫帚岩须C.fastigiata的甲醇提取物具有抗单纯疱疹病毒1型(HVS-1)的活性[10]。以上说明对本品用治神经衰弱、抗病毒的药效物质基础研究还有相当大的空间,值得进一步深入研究。

2 滇白珠与地檀香

杜鹃花科白珠树属滇白珠Gaultheria yunnanensis与地檀香G.forrestii多生于低海拔山区的草坡、山林及林边,全株有香气。凉山彝医主要将本品泡酒,用于治疗风湿及跌打损伤。另外,还可用治小儿疳积、疯狗咬伤等症。其中,用治疯狗咬伤、小儿伤食、产后血瘀等又为凉山彝医药的独特应用[5-6]。

本属植物最大的特点是挥发油中的水杨酸甲酯含量很高,如滇白珠挥发油中的水杨酸甲酯的含量可高达96%~99%[11]。现有研究从本属植物中分离得约109个化合物,包括水杨酸甲酯及其衍生物、苯丙素、萜类及甾体等类型化合物[12]。其中最引人注目的是,水杨酸甲酯及其苷具有有效的止痛与抗炎活性,且不具有阿司匹林的副作用,具有开发成为抗炎药物的潜力[13-15]。

早在二十世纪八十年代,贺廷超等[16]就提出应重视凉山彝药滇白珠的研究与开发。经30多年的发展,现已有多个制剂被开发、应用于临床,用于治疗慢性气管炎、眩晕、胸闷、腹胀等症。接下来,笔者认为应该重点关注滇白珠治疗风湿性关节炎及抗病毒(用于疯狗咬伤)等彝医药独特应用的研究与开发,以使此凉山彝药发挥出更大的作用与价值出来。

3 珍珠花

杜鹃花科珍珠花属珍珠花Lyoniaovalifolia多生于低海拔地区的草坡地或林边。民间主要将本品泡酒,用于痨伤腰痛;或煎水洗患部,用于疥癣疮毒的治疗[3]。

本品的化学成分国内研究报道很少,但国外对本属植物的研究则较多,其研究主要是针对本属植物中有毒的二萜类成分,因它们的骨架结构多变、复杂,生物活性显著。现从本属植物中分离的毒性二萜的骨架类型有木藜芦烷型、9,10-开环木藜芦烷型及3,4-开环木藜芦烷型,当前对它们的生物活性研究主要是集中于它们的钠离子通道阻滞活性、作用机制及构效关系的研究[17]。另外,现国内有一些研究提出杜鹃有毒二萜类成分与治风湿、跌打损伤的作用密切有关[18],因此,对此种凉山彝药中结构复杂、新颖、生物活性强烈的毒性二萜类成分的研究必将吸引更多研究者的目光。

另外,近代通过翻译日本文献将本属误称为南烛属,而从宋代的《天宝本草》开始收载的南烛子,其应是杜鹃花科越桔属乌饭Vacciniumbracteatum的果实,因此,以上名称差异也应引起人们的注意[19]。

4 爆杖花、腋花杜鹃、映山红、多鳞杜鹃与红棕杜鹃(原变种)

此五种杜鹃花属药用杜鹃生长于林线以上的高海拔灌木林中。它们的止咳平喘、治疗慢性气管炎的作用是在上世纪七十年代根据彝族用药习惯而发现的,其中一种还鉴定为新种,命名为凉山杜鹃Rhododendron Liangshanicum L.S.Chen, mss.,但后来观察到其还有变异,因此,本种未发表[1]。它们的发现、开发及应用,使止咳平喘,主治慢性支气管炎的药用杜鹃形成了非常鲜明的地域特色,即西南以凉山杜鹃(未发表名),而东北以满山红、西北以烈香杜鹃、华南以紫花杜鹃为重点开发品种。

通过薄层色谱(TLC)研究发现,凉山杜鹃(未发表名)叶中不含杜鹃毒性二萜成分——梫木毒素及止咳成分杜鹃素[1-2],此与现临床上应用最广泛的杜鹃品种东北的满山红的化学成分刚好相反,提示本种的止咳平喘药效物质与东北的满山红有较大的差异。另外,本种有效的止咳、平喘作用及毒性小的结论还通过动物实验得予证实,即凉山杜鹃(未发表名)对小鼠、家兔、犬的毒性及亚急性毒性,较国内已进入临床使用的满山红、照山白、青海杜鹃等小,具有显著的镇咳作用和一定的祛痰作用[20]。

凉山杜鹃(未发表名)从发现开始,就被制成制剂应用于临床,显示出有效的止咳、平喘作用。同时,在临床上还发现本品有防治感冒、流感与高血压的作用[1]。但凉山杜鹃R.Liangshanicum L.S.Chen, mss.的中文名与《中国植物志》记载的凉山杜鹃R.huianum Fang(属云锦杜鹃亚组)重名[21],进而,严重地阻碍了本种的深度研究与开发。鉴于此,2013年,杨勇勋等[22]采集带花标本,由中科院昆明植物研究所的张长芹研究员鉴定,才最终解决了本种基原不清的问题,即将中文名重名及未发表的本种鉴定为红棕杜鹃(原变种)R. rubiginosum Franch. var. rubiginosum。

由于我国已迈入老龄化国家,其老年病如老年慢性支气管炎(老慢支)的发病率必将呈高发态势,因此,毒性小、治慢性气管炎效果好的红棕杜鹃(原变种)更具开发优势。但对本种的药效物质研究相较东北的满山红还有较大的差距,还有继续深入研究的必要。通过化学成分研究,杨勇勋等[22]从本种叶中分离鉴定了13个化合物,结构类型涉及苯基丁醇、降倍半萜、三萜、木脂素、香豆素等。另外,李红霞等[23]对本种叶的挥发油进行了GC/MS分析,初步鉴定了27个化合物,还有边清泉[24]采用HPLC法对本种叶中的芦丁及槲皮素进行了含量测定。

到目前为止,对杜鹃花属植物的化学成分研究揭示本属植物富含黄酮等酚酸类成分,而且生物活性研究揭示黄酮类成分是杜鹃花属植物止咳、平喘,治疗慢性支气管炎的药效成分[25-26],但从红棕杜鹃(原变种)叶的化学成分研究来分析,本种叶中的特征的苯基丁醇类化合物不仅具有有效的止咳、平喘作用[27],而且是立体特异性的酪氨酸酶抑制剂,具有美白祛斑作用,可用于化妆品[28-29],因此,在接下来的研究中,不仅要重视红棕杜鹃(原变种)叶中的黄酮类成分,而且也要重视除黄酮外的其它类型的酚酸类成分。

5 乌鸦果与云南越桔

杜鹃花科越桔属植物乌鸦果Vaccinium fragile与云南越桔V.duclouxii多生于低海拔的山坡路旁。彝医以根、叶、果入药,主风温骨痛、痄腮、麻风、蛔虫作痛、刀枪伤,具祛风温、清热解毒、消肿去痛、疗大风、止血敛伤、安蛔之功。其中以根入药,且治刀枪伤、麻风为彝医独特的用药经验[5]。

本属植物的果实营养丰富而且味美,是一类重要的经济植物。当前,对它们的药用研究主要集中于它们果实与叶中的花色素苷类与黄酮等酚性成分。其中,花色素苷类成分在眼科疾病与心血管疾病有很好的疗效,现已有开发为保健食品的产品供应市场;另外,黄酮等酚性成分具有治疗尿道感染、膀胱炎、尿石症、消化不良、肠道功能失调和腹泻等疾病的作用[30],因此,将以上两种越桔植物的叶与果实中的花色苷类及黄酮类成分开发为保健食品的应用研究大有可为,而对根的开发研究应慎重,因为这不利于资源的保护与可持续利用。

6 结语

从以上11种凉山地区药用杜鹃的现代研究来看,当前对它们的研究较少或很少,甚至没有被研究过,还属于研究的空白,如当前国内外对岩须属岩须植物的研究较少,加之凉山药用杜鹃还具有一些传统中医药不具有的特殊功效、部分种还为特有种,因此,对它们的研究与开发具有很高的价值。

但在西昌最主要的城门洞草药市场,这11种药用杜鹃根本见不到,询问这些品种时,有些草药摊主甚至连名字都没听说过,因此,杜鹃品种在凉山民间应用还仅限于民间、彝族的独特应用,应用范围很窄,很多还不为人知。另外,杜鹃花科植物品种多,种间差异小,可能存在混用的现象,如滇白珠与地檀香,映山红与多鳞杜鹃等。再加上文献对以上11种凉山地区药用杜鹃的形态虽有描述,但均较为简略,所以对它们的种属的确定主要还是根据拉丁名而确定的,因此,接下来很有必要对这11种药用杜鹃的资源、分布、应用情况再进行实地考查与访问,从而为它们的深入研究与开发打好基础。

参考文献

[1]四川省凉山彝族自治州科委, 四川省凉山彝族自治州卫生局编辑. 杜鹃制剂防治慢性气管炎资料汇编[G]. 西昌: 四川省凉山彝族自治州科委, 四川省凉山彝族自治州卫生局, 1977: 5.

[2] 杨春璈. 凉山杜鹃资源及其开发利用[J]. 资源开发与保护杂志, 1988, 4 (3): 50-52.

[3] 四川省西昌地革委卫生局. 西昌中草药[M]. 西昌: 四川省西昌地革委卫生局, 1972:1.

[4] 方瑞征, 阅天禄. 杜鹃属植物区系的研究[J]. 云南植物研究, 1995, 17 (4), 359-379.

[5] 李耕冬, 贺廷超. 彝医植物药(续集)[M]. 成都: 四川民族出版社: 107-113.

[6] 贺廷超, 李耕冬. 彝族植物药调查[J]. 中药材, 1986, 9 (4): 16-17.

[7] 全国中草药汇编编写组编. 全国中草药汇编(下)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1978: 443.

[8] 肖崇厚, 刘友平. 彝族植物药“史补”的化学成分研究[J]. 华西药学杂志,1989, 4(3): 137-139.

[9] Denford K E, Karas I. A study of the flavonoids of certain species of Cassiope (Ericaceae) [J].Canadian Journal of Botany, 1975, 53 (12): 1192-1195.

[10] Rajbhandari M, Mentel R, Jha P K, et al. Antiviral Activity of Some Plants Used in Nepalese Traditional Medicine [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2009, 6(4): 517-522.

[11] 木全章, 杨以精. 云南白珠树属植物精油及其利用研究[J]. 药学学报, 1966, 13( 6): 451-453.

[12] Liu W R, Qiao W L, Liu Z Z, et al. Gaultheria: Phytochemical and Pharmacological Characteristics [J]. Molecules, 2013, 18 (10), 12071-12108.

[13] Zhang T, Sun L, Liu R, et al. A novel naturally occurring salicylic acid analogue acts as an anti-inflammatory agent by inhibiting nuclear factor-kappaB activity in RAW264.7 macrophages [J]. Molecular Pharmaceutics, 2012, 9 (3): 671-677.

[14] Zhang D, Liu R, Sun L, et al. Anti-inflammatory activity of methyl salicylate glycosides isolated from Gaultheria yunnanensis (Franch.) Rehder [J]. Molecules, 2011, 16(5): 3875-3884.

[15] Zhang B, He X L, Ding Y, et al. Gaultherin, a natural salicylate derivative from Gaultheria yunnanensis: Towards a better non-steroidal anti-inflammatory drug [J]. European Journal of Pharmacology, 2006, 530 (1-2): 166-171.

[16] 李东宸, 折改梅, 万钦黎. 民族药—抗风湿滇白珠的研究进展[A]. 2010施慧达杯第十届全国青年药学工作者最新科研成果交流会论文集[C], 中国药学会, 2010: 38-47.

[17] Li Y, Liu Y B, Yu S S. Grayanoids from the Ericaceae family: structures, biological activities and mechanism of action [J]. Phytochemistry Reviews, 2013, 12 (2): 305-325.

[18] 李蓉涛, 李晋玉, 王京昆, 等. 金叶子的化学成分[J]. 云南植物研究, 2005 , 27 (5): 565-571.

[19] 陈重明, 陈建国. 中药材南烛子的混乱品种[J]. 中药材, 12 (1): 40-41.

[20] 楚延, 刘振彦, 卿平. 凉山杜鹃的毒性与药理研究[J].成都医药, 1980, 6:116.

[21] 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第57卷,第2分册)[M]. 北京: 科学出版社, 1994: 40.

[22] 杨勇勋, 晏永明, 陶明, 等. 红棕杜鹃(原变种)叶的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(5): 839-843.

[23] 李红霞, 董晓楠, 丁明玉. 四川凉山杜鹃挥发油成分的同时蒸馏萃取与GC/MS分析[J]. 药物分析杂志, 2000, 20 (2): 78-81.

[24] 边清泉. HPLC法测定凉山杜鹃花中芦丁、槲皮素的含量[J]. 西南科技大学学报, 2004,19(4): 83~85, 89.

[25]张梅,潘大仁. 杜鹃属植物黄酮类化合物的研究进展[J]. 海峡科学, 2012, 18(5): 3-4, 14.

[26] 蔡定国. 含黄酮类有效成分的中草药在防治慢性气管炎中的作用[J]. 医学研究通讯, 1978, 12: 1-2.

[27] 李淑玉,朱玉真, 党月兰. 4-苯基丁酮-2的药理研究[J]. 药学通报, 1980, 15(5): 7-9.

[28] Abe Y, Okamura K, Kawaguchi M, et al. Rhododenol-induced leukoderma in a mouse model mimicking Japanese skin [J]. Journal of Dermatological Science, 2016, 81 (1): 35-43.

[29] Iwadat T, Nihei K. Rhododendrol glycosides as stereospecific tyrosinase inhibitors [J]. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2015, 23 (20): 6650-6658.

[30] 屠鹏飞, 胡迎庆,刘江云. 越桔属植物的化学成分与开发价值[J]. 中草药, 1996, 27 (9): 565-568.

(收稿日期:2016.04.18)