波谲云诡、步步惊心与时代的贫困

——2015年中国当代艺术“三调”

2016-11-01管郁达

管郁达

当代批评

波谲云诡、步步惊心与时代的贫困

——2015年中国当代艺术“三调”

管郁达

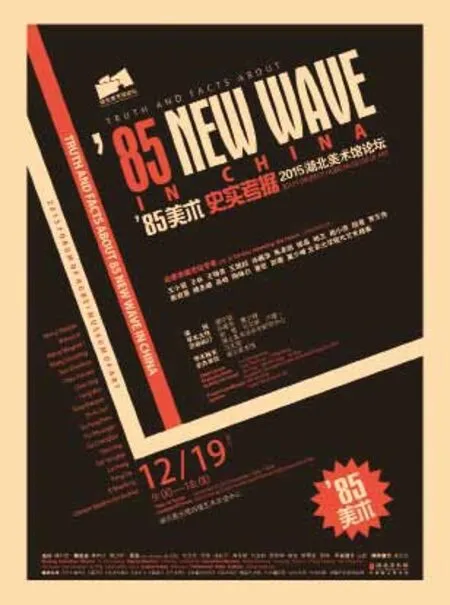

湖北美术馆2015年论坛“’85美术史实考据”

辞旧迎新,是人之常情,也是风俗和制度。而风俗演变为制度,虽然自然的原因很多,但是,人为的因素最为重要。比如当代艺术中,各种双年展、三年展、文献展、艺博会、拍卖会、画廊、美术馆,就是当代艺术风潮流变制度化的结果。风潮本是自然发生的,像日落日暮、潮起潮落一样,最后形塑为双年展、三年展、文献展、艺博会、拍卖会画廊、美术馆等等这样那样的“制度”,就多半是人为设计和创造的。所以,我之所谓中国当代艺术“三调”,仅能就自己坐井观天的观察和思考谈些个人的感想,涉及的是当代艺术在中国“制度化”的这个层面,艺术风潮的缘起缘灭、风生水起不在谈论范围之内。另外,这也不是严谨的学术考察报告和关于中国当代艺术的年终总结,遗漏和疏忽在所难免。

刚刚过去的2015年,对于“中国当代艺术”而言,可谓是波谲云诡、步步惊心的一年,这与这个时代社会、政治、文化、经济的大势有关。

首先是经济下行引发的社会、政治、文化全方位的调整与重组。官方所谓“新常态”的说法,也可用来说明2015年的中国当代艺术生态。艺术品市场的收缩,让大家预感到一个类似2008年金融危机对艺术市场的冲击即将到来。与艺博会带动的一拨一级市场热潮形成对比的是,在二级市场中的当代艺术情况并不乐观。根据雅昌艺术网统计,去年的现当代艺术市场总成交额为26.45亿元,同比减少了12%。这一下跌数值虽然尚未到市场整体下挫幅度的一半,但成交额却是观察一个领域景气程度的重要指标。当代艺术在2007年之后的三四年暴涨后,面临大面积价格透支。市场热切期盼能够延续上一代艺术家辉煌的年轻艺术家群体和风格的出现,但尚需时日。此外,近现代的各种普品、交易频繁的行货,也出现寄售、成交困难的现象。

所谓“上一代艺术家的辉煌”,主要指的是以“八五新潮”为代表的那一代艺术家,这代艺术家大都正值盛年,其艺术作品和风格已经成为中国当代艺术史的经典和“传统”。2015年又是“八五新潮”运动30周年,所以举国上下各种纪念活动声浪不绝,大有风云再起、卷土重来之势。但是问题在于:以70后、80后、90后为主的新一代艺术家的创作,“去中国化”和“去政治化”的趋势已然显现。在他们的心目中,“八五”一代艺术家引以为傲的如独门暗器般的“中国性”,其实更多的是一种政治化和意识形态的策略与选择。艺术界和批评界对“八五新潮”回光返照不假思索地放大和神化,根本无助于提升不景气的、低迷的艺术市场,相反还会对中国当代艺术的发展制造新的障碍,对问题形成新的遮蔽。

伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫“理想之城”展览现场

其次,这种所谓“新常态”背景下的调整与重组举步维艰,风声大雨点小。虽有一些小小的亮点、星火,如自媒体的兴起、民营美术馆的壮大、水墨艺术的突起等等,但要成就一个新的制度格局与艺术文化生态还是不太令人乐观。至少未来两三年内,中国当代艺术仍会处在一个不断调整与重组的动态过程之中。思想与创造力的贫乏是目前中国当代艺术所遭遇的最大的“现代性”危机。一方面,当代艺术的“体制化”与专业化,似乎为当代艺术在中国的发展争取到了一个“合法化”的空间;但另一方面,全球化背景下艺术资本主义与意识形态专制的共谋,仍对艺术中的个体意识与创造性构成新的威胁。“八五新潮”的回光返照与艺术市场的虚假繁荣,从正反两个方面回应了这个时代精神的贫困与创造力的贫乏。

俗话说:“旧的不去,新的不来。”中国当代艺术自“八五新潮”以来的“革命叙事”传统,在今天似乎遭遇了一个历史的“断代”问题。今天的中国社会文化境遇,大概是夹在一种“不新不旧”、“不中不西”的尴尬混沌之中,迷惘彷徨,踟蹰前行,山重水复,步步惊心。所以,过去的一年,无旧可辞,无新可迎。一切都在时间的河流之中,不舍昼夜。下面随手择取的所谓2015年中国当代艺术“三调”,也不过是时间之流中的飞沫,观者从中或可见出两岸山色、一叶扁舟与人世沧桑、风云际会。往事与随想,“春花秋月何时了”,历史的况味与记忆尽在其中。

一、回光返照观“八五”

2015年是“八五新潮”美术运动30周年。在中国人的庆典美学中,30年是小庆,50年是大庆。所以,年初从中国宋庄开始,到台湾、南京、湖北,关于“八五”美术相关的研究和展览,一浪高过一浪,到湖北美术馆关于“八五”美术史实考据论坛达到高潮。不仅邀请了“八五”的一些亲历者、参与者现身说法,更以史实为依据,采用“考据”的方法,梳理、辨析、澄清有关“八五”的基本史实,并将这些研究成果以文献形式出版,多维度展开对“八五”的思考。

上·《开幕式》 张恩利 布面油画 128cm×124cm

下·《桃花源》 曾梵志、马云

其实关于“八五”的冷饭一直在炒,早先费大为在尤伦斯做的被我叫做“僵尸”的展览就是。“八五”是中国当代艺术史写作无法绕过的重要一环,不应该被遗忘。关键是如何看待历史?除了思想解放与打开国门外,向西方学习、不断革命与占山为王的“流寇”思想,也是“八五”留下的遗产,这些要不要清理?不要一谈“八五”就觉得那是“黄金盛世”,“八五”的英雄头上都带光环,一个个搞得像教主似的。其实,“新世代”的很多年轻艺术家早就觉得,很多纪念“八五”的活动已经像普洱茶炒作的堂会了。有些东西并不是放的时间越长就越好,30年的普洱茶,都炭化了,还能喝吗?50年的就更不用说了。从这个角度来说,也许湖北美术馆关于“八五”的思考不是普洱茶品鉴装神弄鬼的堂会,尽管他们的研究成果我还未全部见到。

对于历史文献的梳理,特别值得一提的是批评家王林对西南当代艺术的持续关注、研究与写作。他2015年11月在四川美院策划的“自选方式:1985-1989年四川美院自选作品展”,以史家笔法钩沉记忆,重返历史现场,复活了中国当代艺术在西南、川美与黄角坪的许多往事,历史主义的因果推演与复盘,最重要的还是历史讲述者个人的立场、眼界、情怀与心性。由于王林富有历史责任感的钩沉爬梳与打捞,“八五新潮”美术中“一条被历史蔽闭的重要隐线”浮出水面,并将重新改写中国当代艺术史写作。还有就是由批评家杨卫和艺术家李迪主编、湖南美术出版社出版的《八十年代》一书,为那个艺术与理想交融的年代复活、保留了个体的温度,使“回忆与讲述”成为中国当代艺术“前行”的出发点,而不是个人记忆的终结。

二、要“中国”,又要“当代”

过去的两年,所谓“新世代”青年艺术家成为艺术品市场的热点话题。佳士得、苏富比以及国内的一些拍卖公司都在力推青年艺术家作品。去年佳士得秋拍(上海)“+86 First Open”推出36件青年艺术家作品,成交率达96%,为国际市场提供了一份中国年轻艺术家的名单。这次专场所发掘的艺术家很多都从未涉足二级市场。这个年轻板块之所以发展迅速,是因为以“八五”为代表的早期油画、当代艺术等板块都早已进入二次换手时期,价格已经居高不下,持有这些艺术品的人不希望低价卖出,而新富人群又不愿意高价买入,造成成交上的胶着。新藏家需要找到新的门类以进入收藏领域,因而青年艺术家、“新水墨”就一度成为资本追逐的目标。

与“新水墨”和“八五”一代艺术家有意无意强调的“东方美学”与中国文化、政治身份认同不一样,现在不断涌现的所谓“新世代”艺术家的作品,每一个人之间都非常不同。他们当中的许多艺术家已经在国际艺术市场上拥有稳定的地位,其“中国性”反而表现得不那么重要了。首要的是他们是艺术家,而刚好又是中国人。是他们艺术创作的质量、创新性,以及与国际艺术产生对话平台的能力决定了他们艺术品的市场表现。在中国当代艺术圈颇有影响力的佩斯画廊,近几年也加快了国际扩张的步伐,分别成立了佩斯北京、佩斯伦敦和佩斯香港画廊,代理的中国当代艺术家也越来越多。

但是,另外一种针对中国当代艺术“国际化”道路的批评是:几十年来,中国当代艺术不仅没有能走出一条属于自己的完全意义上的“天堂之路”,反而被指责是一种“去中国化”的艺术怪胎;换句话说,中国当代艺术本质上是在西方主义的话语观念下生成的“伪产品”。中国当代艺术不仅缺乏启蒙精神,甚至是反启蒙的。中国当代艺术从它诞生那天起,就打着现代主义、后现代主义的旗号,以标榜自由、革新艺术形式、剔除意识形态束缚的姿态大行其道,春风得意。其实不过是“蒙昧主义,独断的权威,狂热崇拜,如同水螅的头被砍断后旋即重生”(托多罗夫语)。也就是说,中国当代艺术已经够“当代”了,却一点也不“中国”。

关于这种“两难”的指责,艺术家徐冰的看法值得重视:“今天中国的这种发展,任何现实制度都不能解决今天中国的问题。中国其实在寻找一种新的文明方式,才能解决这里的问题。这个东西是什么,现在还不知道。”也许是否“中国”或“当代”不是最重要的,“其实是根基于整个这个文明探索,在中国这个现场的未来价值。这个东西有价值,中国的艺术就有价值,中国艺术家的参与和艺术就有价值。其实安迪·沃霍尔(Andy Warhol)这帮人为什么这么有价值,就是因为他们的艺术表达了那个时候人类文明的水准,作品成为象征物”(《FT中文网》专栏作家吴可佳专访徐冰《中国艺术家不能“融入”西方》)。

三、西风劲吹与时代贫困

江衡“通向地狱之路”展览现场

中国艺术家不必融入“西方”,但是“西方”仍然像台风般频频登陆中国,成为中国当代艺术永远挥之不去的背景或“他者”。2015年的中国当代艺术是西风劲吹的一年,可谓大师云集:达·芬奇(Leonardo da Vinci)、雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)、凡·高(Vincent Willem van Gogh)、 米罗 (Joan Miró)、 达利(Salvador Dali)、毕加索(Pablo Picasso)、安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、杜布菲(Jean Dubuffet)、大卫·霍克尼(David Hockney)、伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)、迈克尔·克雷格·马丁( Michael Craig Martin )、威廉·肯特里奇(William Kentridge)、肖恩·斯库利(Sean Scully)……如果只看这些展览的名字,恍然间就有种站在珠穆朗玛峰上鸟瞰大西洋的感觉。“天下一家”的大同世界已经实现。

也许是受到2014年K11上海莫奈特展等成功案例的鼓励,同时也受到今年整体经济形势的影响:股市低迷,资本寻求新的投资渠道,文创产业在整体上受到国家政策的大力支持,众多投资方看重特展、西方大师个展这个朝阳产业,在对市场没有足够了解的情况下这些展览的策划团队就带着快钱冲进来,匆忙上阵,充满期待。

但是,无论是海外引进展览还是自主开发IP,无论是艺术还是其他类型的展览,快钱、急活儿是2015年大多数展览的共同特征。这种急于求成的心态不仅导致主办方只能选择那些以最短时间就能快速上马的项目,也导致整个项目的运营策划和现场管理存在各种问题,并成为很多展览运营失利的原因。

西风劲吹中,大卫·霍克尼(David Hockney)在佩斯北京的个展“春至”、中央美术学院美术馆展出的肖恩·斯库利(Sean Scully)个展“随心而行”、尤伦斯当代艺术中心引进的威廉·肯特里奇(William Kentridge)个展“样板札记”、上海当代艺术馆引进的伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫的展览“理想之城”,是几个特别值得关注的、学术质量很高的展览。而且尤以伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫的“理想之城”最为震撼,对当下中国艺术现状具有批判性和文化针对性的现实意义。

伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)是出生于乌克兰的艺术家,作为经典的俄国前卫艺术的首席人物已经誉满西方世界。伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫展览的题目是“理想之城”,他们将上海当代艺术馆做成一个如迷宫般的乌托邦。乌托邦结合了声、光、绘画、建筑、都市规划等等不同创作。虽然是不可能实现的世界,但是观众可以在“理想之城”中思考、感受艺术的力量。

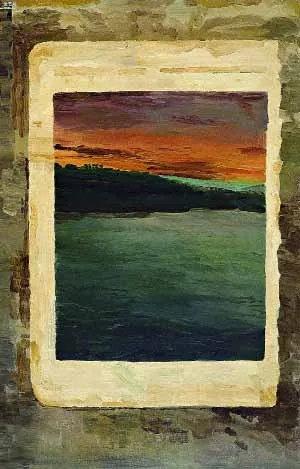

《晚霞》 仇晓飞 布面油画 147cm×225cm 2005年

81岁的伊利亚·卡巴科夫在美国住了27年,但是他不讲英文。他的发言人是他的太太,69岁的艾米莉亚。在每次展览中,有关乌克兰的现状无可避免地被提出。她这么回答:“我们是艺术家,不是政治家。我们关切乌克兰的现状,如同我们关切其他充满纠纷的地区一般。”他们两人出生时,乌克兰是苏联的一部分,而他们离开时,苏联尚未解体。苏联是他们的全部,但是艺术更是他们的生命。伊利亚·卡巴科夫还住在莫斯科时,艺术让他在毫无乐趣的生活中有做梦的机会。有古典钢琴家背景的艾米莉亚,对艺术的体验首先是来自音乐,结婚之后夫妻俩共同创作,而她则将音乐注入他们的艺术之中。

刚到西方时,恰好是冷战末期,许多美术馆和策展人对苏联艺术十分感兴趣。伊利亚·卡巴科夫说:“当我到达奥地利时,西方人对来自苏联的艺术家有很高的期望,这种态度从1980年晚期一直持续到1990年中期。这和大家对中国当代艺术的兴趣类似。我就是在这个时期受到瞩目的。他们喜欢我,因为我来自苏联。”当时伊利亚·卡巴科夫的艺术其实已经扩大到人类的问题,但西方仍然认为他是苏联文化的代言人,认为他没有私人问题,只有苏联问题。

像伊利亚·卡巴科夫这样的艺术家对中国当代艺术的影响,只有张晓刚、仇晓飞、沈少民、孙原和彭禹等少数几位做出了反应。其实,伊利亚·卡巴科夫及其艺术在中国的文化遭遇,也间接地回应了我在上面提出的问题,也就是中国艺术家在“当代”与“中国”之间纠缠和在“艺术”与“资本”之间逢源的两难。作为一个执著于“乌托邦”观念的艺术家,伊利亚·卡巴科夫在巴黎大皇宫和上海当代艺术馆的展览是他一生创作理念的回顾。在“理想之城”中,他重新拜访了多年来不断寻找的乌托邦,试着重拾苏联的记忆。他告诉我们奇迹的可能性:“有两种儿童,一种是喜欢坐在巴士前面,急着想看到车子将到达的地点;另外一种是喜欢坐在巴士后头,为了可以看到他们经过的地方。我总是坐在巴士后头。”

中国当代艺术的语言建构和艺术史书写,“社会主义”和“红色中国”一直埋藏着巨大的有待深挖的历史文化资源,这也就是徐冰所说的,艺术如何根基于整个文明的探索在中国这个现场的未来价值。长期以来,我们要么拾人牙慧,亦步亦趋地重复、拷贝西方艺术的语言系统,要么就是借尸还魂,以断章取义的“传统”权充“当代”,将艺术绑在艺术资本主义“全球化”的车轮和“美丽新世界”的幻觉中,沦落为资本与金钱的游戏。而关于艺术本体的思考和语言方式在当代语境中的实验探索一直裹足不前,附着在艺术上的“衍生品”越来越多,而艺术本身的生命力与创造力越发萎缩、贫乏。

2015年艺术家曾梵志与商人马云的联手高调炒作,其共同创作的油画《桃花源》以3600万港币落槌,超过原来200万港币估值的10多倍。由此引发了人们对资本强权与艺术关系的思考。表面上看,这是艺术与资本的“联姻”,一场事先张扬的赤裸裸的共谋,在自媒体汹涌的时代不过是一场手机上的娱乐事件。实质上,它指涉了中国当代艺术在精神与创造力方面的萎缩与贫困。当然,这是一个时代的贫困,是我们每一个人自己还置身于其中的时代的贫困,贫困时代甚至无法体会自身的贫困。正如海德格尔所言,这种无能为力便是时代最彻底的贫困。2015年的中国当代艺术通过自媒体上的娱乐和狂欢掩盖了自身的这种贫困。但是,面对艺术资本主义与意识形态专制合力制造的“皇帝的新衣”,如果每一个人都选择说出真相,而不是沉默或者撒谎,那么离改变的时刻也许就不会太远了。

2016年2月1日于昆明