自由与不同,才是艺术的灵魂

——宋冬访谈

2016-11-01本刊

本 刊

自由与不同,才是艺术的灵魂

——宋冬访谈

本 刊

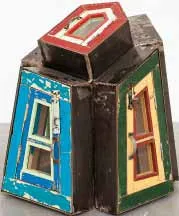

《坐井观天》 宋冬 装置 2015年

《画刊》:“北京之声”是佩斯北京的年度项目,这一次你的“剩余价值”选择在这里展出,是怎么考虑的?

宋冬:“北京之声”是冷林创造的品牌项目,旨在对艺术领域正在发生的各种现象和艺术行动的现场给出客观呈现和冷静思考,是发出我们自己对世界认识的声音。它每年的项目都不太一样,有的时候是个展,有的时候是群展。关注的是现阶段,我们要对世界发出什么样的声音?我们的独特看法是什么?我挺荣幸能参与到这样的项目中。

……………………

《画刊》:“剩余价值”使用日常物品进行创作,和你之前做的“物尽其用”、“穷人的智慧”之间存在一定的关联性,它们之间是否存在一种衍变的关系?

宋 冬

宋冬:很多人都在说,这是三部曲,但我不知道还有没有下一部,这不是一个设计好的演化过程,是在日常生活中不断形成的认识的递进。人首先关注的是生活本身,日常生活、精神生活。对我来讲,艺术可以解决很多生活的困惑。像“物尽其用”中的物品,它们一直存在在我的生活中,我一直“视而不见”它的价值,由于一个契机,一个悲痛的契机,让我重新审视和思考与我朝夕相处的这些“物”。这个契机就是我父亲突然去世了,失去亲人可能是这辈子最痛苦的事,整个家庭陷入沉痛的打击中。我思念、痛苦、悲痛,我得充当家庭的顶梁柱面对我的家人。我要给我母亲和全家找一个可以化解悲痛的工作,这就是“收拾整理这些我母亲不舍得扔的要‘物尽其用’的东西。”在三年整理的过程中用“物”承载的温度和记忆化解深深的永远的悲痛。2005年,“物尽其用”展与公众见面。

“物尽其用”谈了三重关系:人和人的关系、人和物的关系、物和物的关系。人和人之间是由“物”联系在一起的,“物”上面有使用的痕迹、有记忆,更有未来,我母亲留着这些物是为了“未来之需”。很多人看到展览说,这不仅是你们家,这也是我们家。因为在我成长的时代,每个人的家里使用的东西几乎是一样的——穿一样的衣服,用一样的物件。这里有我们家四代人的生活物品,我们可以看到不同时期人们喜欢的“物”是什么样的,看到一个普通家庭的生活状况,是日常物的一小段历史发展和审美变迁。这与博物馆中的精品呈现是不同的,“物尽其用”更重要的是“物”之外的东西,那些看不到的东西。

另外,这么多的“日常物”的存放方式,使我对人和空间的关系进行了探究,尤其是“穷人”对扩展空间和解决困境的思维方式,给了我很大启发。2005年开始创作《穷人的智慧》系列作品。“穷人的智慧”有着很多层面,这里有机智、狡猾、周旋和无奈。这是一种价值观,是普通人在无奈中调动出的潜在能力,在日常生活中爆发出的非凡创造力,从而获得实际生活和心理上的愉悦感和价值感。“艺术就是生活,生活就是艺术”。穷人们用自己的智慧去改善生活,而这种被忽视的“价值感”被放大之后,引起我深思关于挫折感和创造力的关系。“穷人的智慧”用一种抽象现实主义的方式寻找着如何将挫折感转化成新价值的途径,并由中国传统美学中的“借景”引发并创造出关于“借权”的美学,是普通民众通过智慧获取“权利”的手段,也是一种“生存哲学”的灵性之光。

我从“借景”派生出“借权”的概念,人们借用别的东西的权利,比如植物、动物的生存空间,来获得有限的空间。

……………………

《画刊》:我理解你的“借权”是一种手段。

宋冬:它不光是手段,我觉得更是一种美学意识。人们在“借权”的过程中得到了空间,也得到了内心的欢愉和满足,因为他依靠自己的聪明才智解决了困境。就像“借景”的美学意识一样,通过一个窗户,把那些本不是属于自己的山、塔及景色都“借”到了,看起来只是视觉上的满足,但真正得到的是内心的欢愉。

……………………

《画刊》:你的家人也参与进来了,他们对你的艺术方式理解和支持吗?

宋冬:参与进来就是支持的,这在我尝试当代艺术之初不是这样的。每个人对艺术有不同的见解,在这个国家,封闭的时间太久,对新的艺术形式、新的表达方式需要接受的过程。跟自己家人合作首先解决的不是艺术的问题,而是生活的问题。我借助了艺术的方式去表达了我对生活的认识,解决了很多生活的困境。比

2016年宋冬“繁华的虚空”现场图(上海纽约大学美术馆个展)

“物尽其用”展览现场

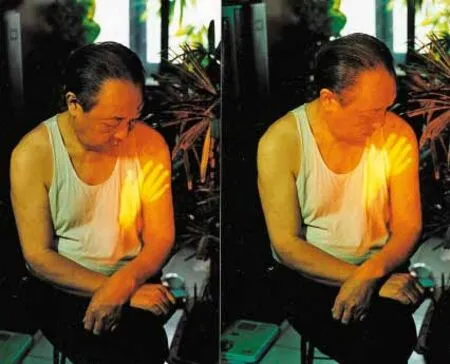

如说我想抚摸我父亲,但我怕真正地抚摸他,所以(1997年的)《抚摸父亲》里我预先用录像拍下一只手,然后将其投影到父亲的身上,用一个看得见但是碰不到的虚像的手去“抚摸”他。

……………………

《画刊》:在你的《抚摸父亲》中,我感受到一种很典型的中国人面对情感的态度,我们很难直接地对亲人表达自己的情感。

宋冬:我觉得人的情感在深处其实是一致的,并不分国家。不过由于漫长的社会形态形成了一些人与人的关系,比如中国古代父子之间是像君臣一样的关系。我父亲虽是很开明的,不过他还是会给我规划我未来的道路。当然他也尊重我的理想,但前提是要求我先做完他要求该做的事情。

……………………

《画刊》:他给你规划的是什么样的路?

宋冬:他在“文革”中受到了特别多的不公正待遇,因言获罪,曾经被打成“现行反革命”,艺术的自由表达,让他心存疑虑。他不想让我重蹈他的覆辙。父亲特别希望我能做建筑,专注艺术和技术的结合,让我考他的母校清华大学。但我觉得纯艺术的表达可能会更个人化、更自由,因为做建筑需要很庞大的团队,需要和很多人合作才能实现。

《无为之为碎片》 宋冬 装置 2014年

……………………《画刊》:请继续谈谈“三部曲”。宋冬:2011年开始形成《剩余价值》系列的创作,关注的还是日常物,还是生活的东西,同时伴随着对空间的思考。我发现,在我成长的岁月中,对我最大的影响是“变化”。我小的时候从来没想过今天的世界会是这个样子的,谁都没想到。我们的价值观发生了很大的变化。我也在思考是什么导致了如此巨大的变化,发现今天的我们其实是生活在废墟当中,精神的废墟、物质的废墟。我们如何从从周边的事物中获得认识价值?事物是由“正面”和“背面”甚至是“若干看不见的面”组成。通常看到“正面”是我们的习惯,甚至是被强迫接受形成的习惯,但可以看到被忽视的面才能获得更客观准确的判断。我们丢掉了的东西,还有价值吗?有价值,是再生的物质价值,比如垃圾要分类,可以回收再利用,但我要谈的不是这个问题,是精神和认识的价值。

……………………

《画刊》:“剩余价值”是马克思主义的一个核心理论,与资本剥削有关,你的概念与这个理论有关系吗?

宋冬:我不认同作为“知识”传授给我的“剩余价值”。我的“剩余价值”概念根本不关乎剥削,其实所谓剥削是很荒谬的。把人的劳动等同于“机器”,把人的“智力劳动”和“人的认识价值”排除在“劳动”和“价值”之外。我的“剩余价值”关乎发现和创造。这并不是指从旧的东西中发展出新的价值,而是如何从废弃物和被忽视的事物中获得新的能量,创造新的认识价值。我这次展出的《草图》系列,是一些我精心烧制的瓷片,而材料和灵感的来源是景德镇烧素坯的废弃物,它们在烧制过程中因为各种各样的原因断裂了。我从中挑选出有视觉美感、能打动我的,用砂纸“抚摸”它们,再进行上釉,标注尺寸。我认为这个作品的灵魂在于发现和创造标注尺寸: 陶瓷很吸引我的地方之一就是在它的烧制之后,成品要比坯体小15%-18%。这是一个烧瓷的常识,这一变化之前并没有被呈现出来。它从泥土、水等混合物通过高温转换成了另外一种物质:瓷,这个缩小的物是“成品”,而“过程”则被标注的尺寸所呈现,那个过程可以说是它的“剩余价值”之一。其实人生一直在过程和草图中。

……………………

《画刊》:《坐井观天》也是一件很有意思的作品,它构造了一个封闭的空间。

宋冬:《坐井观天》谈的是认识,而不是简单的形式。我年少自大的时候,我父亲说我是井底之蛙,以为知道全世界,其实脑袋里就只有那一小片天。我说,就算我是井底之蛙,我爬到井口上,我爬出来,就能看到山、看到树,看见世界了。我父亲说,你不认为那也只是另外一个“井”吗?我觉得这个说法很棒,所以这个世界当我们知道得越多,就会发现我们不知道的也越多,每个人都是“井底之蛙”,只不过每个人的井口大小不一样而已。

《坐井观天》外部是一个八棱柱,

这是一个抽象的几何形体。嵌进了很多窗户,也是废弃的,带着生活的现实印记,这些窗户曾经担任着千家万户家通风、采光和观看的作用,“窗户”本身就是交互端口,甚至是带有哲学色彩,启迪认知。我把窗户上的透明玻璃换成镜子,阻碍了内外的交互,外部是镀金的塑料“假”镜子,可以把周围的东西反射过来镀一层金。当走进内部空间的时候,你会觉得和外头是完全不一样的,里面灯火辉煌,很多镜子相互反射,感觉空间挺大的,甚至无限。但实际上就是那么一小块儿面积,是一个与外界没有任何关联的局域网。所以说,看到的不一定是真实的,我形容它是“繁华的虚空”。

……………………

《画刊》:你是怎么考虑展览效果的?

宋冬:整个布展的方式我和冷林推敲了很长时间,冷林是一个非常优秀的策展人,他对空间的把控能力我觉得是上升到了思想的层面。入口处,我们做了一个抽象的缺口,是从废墟的砸凿窟窿中抽象出的形式,再在两边摆上很多旧窗子,呈现方式介于抽象和现实之间,这也契合了我造的“抽象现实主义”。我们是受现实主义教育成长起来的一代人,一直被要求体验别人的生活进行创作,于是下乡写生,“深入”他者的生活去表达肤浅的认识。以及进行规定的主题性、叙事性的创作。但我在大学时代就认为我们自己的生活一直伴随着我,我们一直在真实的体验中,现实从没有离开过我们,我们要表达对自己生活的认识。中国的绘画可以说是借景喻情喻意的,讲究的是对意境和认识的表达。抽象是更精神化的一种呈现,但我对做纯抽象没有兴趣。所以我一直思考,这里面到底有什么东西在,最后发现其实是被抽象的现实,是“师从自然”中转化的“师从现实”。在“抽象现实主义”里,“抽象”是一个动名词。材料成为“现实”的“隐形式”。

这次展览呈现的是我2013至2015年间的一些作品,我想做一个碎片化的呈现。也是今天的现实。

……………………

《画刊》:你的作品里有涉及佛教的,这个想法是不是与此相关?

宋冬:我不是一个宗教信徒,但我非常喜欢禅宗,也有人说我的作品有禅宗的意味,我觉得那也许只是别人的看法,至今我不懂何为“禅”。

……………………

《画刊》:我记得你有一个作品,是面壁的?

宋冬:那是1999年的《宋冬到此面壁》,在印度做的,是跟达摩的对话、跟艺术的对话,也是跟我自己的对话。我对禅宗感兴趣,是因为禅宗思考的方式能让我豁然开朗,它给我提供了一个认识世界的平台。禅宗有很多有意思的地方,它是不立文字的,但我们是从文字中了解禅宗的。看似悖论,但这并不矛盾,这认识的过程和高度,文字是无法解释的。公案中有很多问答关于“如何是佛?”但不同禅师给出了不一样的回答:“干屎橛”“麻三斤”“吃茶去”……看了这个,你好像有一种感觉,有一种认识。但我们仍然不知道什么是佛,佛是任何的东西,无处不在,就像艺术。我觉得宗教最重要的就是它是在精神的层面上讨论问题。

……………………

《画刊》:我在你的工作室院子里看到正在做的作品,非常好看,尤其是放置在这样自然、又有生活气息的地方,很协调。你怎么考虑展览场所的问题?

宋冬:我的作品在哪儿发生的都有,比如我曾经在胡同里面展出,这时候胡同就不是一个单纯的空间概念,而是我作品中一个必不可少的元素。院子里的作品《繁华的虚空》将在上海纽约大学美术馆展出,是一个由窗户和镜面围合的空间,部分窗户可以看到外面。在陆家嘴这个金融中心寸土寸金的地方,建有这样一所大学就像一个透明的实验室,观众需要认证才能进入大学美术馆的空间,墙内和墙外的文化反差,正是灵感的来源。作品像一个橱窗,观众从外面可以看到里面, 都是局部,是碎片的呈现。而进入内部是经过许多镜面的反射和扭曲过后的视觉体验,空间急剧膨胀,两百多盏灯化作灿烂繁华的虚空。……………………

《无为之为碎片》 宋冬 装置 2014年

《画刊》:你现在用的很多材料,窗户木框、塑料、瓷片等等,这些不同的材质有什么形式上或者表达上的需求吗?

宋冬:我不拒绝任何材料,艺术的表达是自由的,什么材料都可以使用,只要可以贴切地表达。我上世纪90年代晚期就开始用旧门窗做作品,现在用的更多,是来自拆迁的垃圾和废料。我觉得北京最可惜的就是老城毁了,梁思成有很深的建筑学造诣,但他没有权力,他只能抱着城墙哭,林徽因只能被气死,我们只能被迫“丢掉”这个城。她没有毁于战火,却毁于思想。

……………………

《画刊》:你做作品时会预设一个可能的结果吗?

宋冬:不会。这是一个不断发生的过程,作品是认识的表达形式,而非终结的形式。

……………………

《画刊》:那如何避免重复性的问题呢?

宋冬:我从来不去想避免重复性的问题,就像每天吃饭一样,你觉得这个事重不重复?艺术跟吃饭一样,艺术就是生活,生活就是艺术。要说重复,我也许是最重复的一个艺术家,因为我从1995年就开始写《水写日记》,直到现在。两只手用力相拍一处,发出“击掌”或“打蚊子”的声音,而对这个动作的不断重复则形成了“鼓掌”。对我来讲,艺术跟生活之间是没有界限的。艺术之所以有意思,是因为它无法定义,每个人都有自己的艺术观。艺术是无界的,假如有边界,你能说说,什么是艺术?什么不是艺术?艺术的边界是不断拓展的,我们无法界定,我们回头看,比如阿尔塔米拉山洞墙壁上那些画是艺术?今天看当然是艺术,那当时呢?艺术特别可贵的是自由,还有不同。自由与不同,才是艺术的灵魂所在。

……………………

《画刊》:我记得看过你一个学生写的文章,当年你教他们画画,曾经出过“画气味”这样的题目?

宋冬:我从1985年上大学起就教儿童画画,持续了十几年,在这个过程中,我发现原来我不是老师,他们才是。孩子们画的很自由,他们真是自由的表达,这个特别棒。我由此思考,我们教育的问题很大,就读大学时,我们说感觉自己像进了水管子一样,原本是来自五湖四海的,也许是湖水,也许是海水或者是溪流,都是自自然然的,但是关到水管子里头,经过净化,放出来的水都是一样了。今天的教育尤为失败,产业化的教育模式,实用主义的功利性充斥着教育的本体。就像崔健的歌词:我们的病就是没有感觉。孩子们的潜能如何激发, 教育应该怎么保持孩子这些最原初,最可贵的东西?怎么保持他们的感知能力、表达能力和质疑能力?我把自我训练中的体会与孩子们分享,让孩子画气味;画身体感知的看不见的气流;与自然物培养感情;画看不到可以感觉到的事物等等,“超越视觉”,是对感知能力的一种训练。

注:本文录音初稿由北京恒信雅达会议服务有限公司整理。

展览名称:宋冬:剩余价值

展览时间:2015年12月19日-2016年3月26日

展览地点:佩斯北京

《抚摸父亲》 宋冬 1997年