黄道周的人品与书风

2016-10-28故宫博物院书画部副研究馆员研究方向为历史文献

鲁 颖 故宫博物院书画部副研究馆员,研究方向为历史文献

黄道周的人品与书风

鲁颖故宫博物院书画部副研究馆员,研究方向为历史文献

明曾鲸 黄道周像福建博物院藏

黄道周曾云:「作书是学问中第七、八乘事,切勿以此关心……余素不喜此业,只谓钩弋余能,少贱所该,投壶骑射,反非所宜,若使心手余闲,不妨旁及。」(《黄漳浦集》卷十四《书品论》)一生追求实用之学和经世治国之道,只将书法作为「余事」的黄道周,却在晚明的书法史上留下光辉的一页。动荡多元的社会背景下,书法领域一扫之前因循古人中规中矩的特点,在书坛出现了众多个性强烈的面貌。在故宫博物院的「新理异态—晚明五家书画展」中,黄道周、倪元璐、张瑞图、傅山、王铎,被称为「晚明五家」,他们的书法作品在用墨、形式等方面都做出了大胆的探索创新。黄道周的小楷高古质朴,古拙奇崛,行草书气势磅礴,具有纵横淋漓的豪迈之象。他的书法另辟蹊径,打破了眀中前期以二王帖学为主的沉闷书风,为晚明书坛带来了一股新的风气。尤其在晚明日渐不安的政治局势中,政治腐败,道德沦丧,黄道周却堪称道德楷模的代表,成为人品与书品完美结合的书家,《明史》本传中称他「以文章风节高天下,严冷方刚,不谐流俗」。(《明史》列传第一百四十三)他的好友徐霞客评价其「字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海宇第一,其学问直接周、孔,为古今第一」。(《徐霞客游记》)

黄道周的一生刚正不阿,其仕宦生涯大都处在不得意的环境里,壮志难酬,抑郁悲愤。犯颜屡谏,通籍二十载,历俸仅三年,数次被革,其间主要为流寓贬所和居乡讲学,还受尽囹圄之苦。晚年复国的意志和愿望非常强烈,虽屡遭坎坷,但他「救国济世」的壮志却丝毫未减,直至以身殉国。在他充满传奇色彩的政治生涯中,进以救世治国,退以讲学论道,书事对他来说,只是政务之余事。观黄道周所存书法作品,主要集中于四十五岁到六十二岁之间,尤其是最后两三年,在入仕之前几乎没有留下书法墨迹,而现存的作品也多是应酬之作。他本人流传下来关于书学思想的论著很少,而且一部分都是对他人的题跋中遗留下来,缺乏完整的系统,《明史》的黄道周本传也未提及其书法成就,但他正是在这块自己并不经心的艺术领域里,收获了累累硕果。

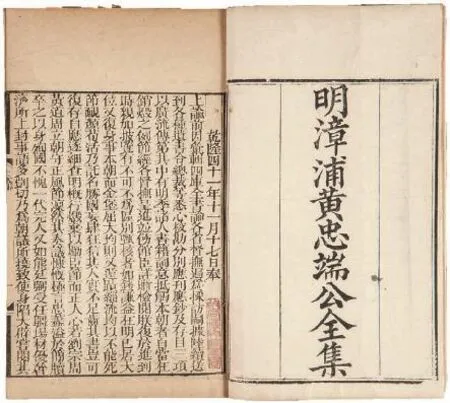

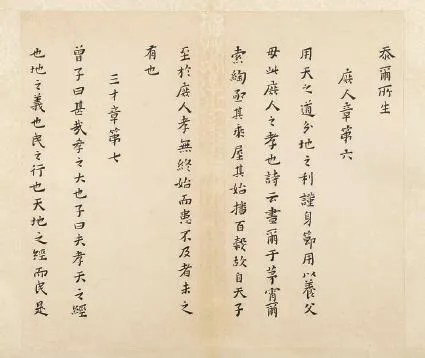

黄漳浦集 清道光十年刻本开本纵二六·九厘米 横一六厘米左右双边,上下黑口,双鱼尾故宫博物院藏

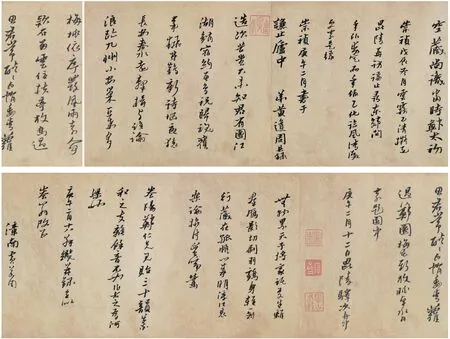

明 黄道周 行书录呈郑鄤等十五首诗卷(局部)纸本 全卷纵二八·九厘米 横八九八·三厘米故宫博物院藏

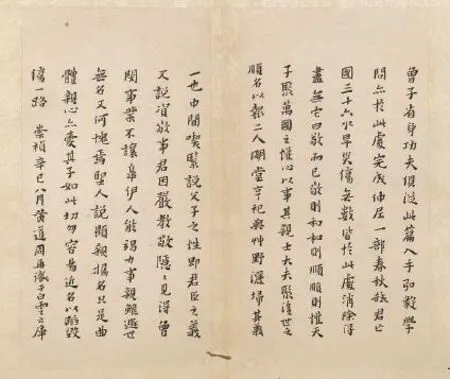

《行书录呈郑鄤等十五首诗卷》崇祯三年

共录诗文十五首,该卷长达近九米,两千多言,分三段书写,第一段为七言诗,款署「崇祯庚午二月书于谦止庐中,弟黄道周具录」;第二段为五言律诗,款署「庚午二月十二日毗陵驿次舟中」;第三段为五律诗,款署「庚午二月十八日解缆并录呈似峚翁改正」。这幅作品为黄道周第一次罢官归故里,守庐五年后出山北上,途经好友郑鄤家留宿时所做。郑鄤与黄道周同为天启二年进士,被选为庶吉士,二人与文震孟曾相约尽言报国,疏论魏忠贤,黄道周却因迎母来京而数焚疏草。天启三年文震孟与郑鄤也被贬秩调外。以上数诗为黄道周滞留毗陵武进时所书,一段书于郑鄤家中,其余两段书于驿次舟中。自称「每下笔不尽所长,此卷铅楮极佳,而秃笔硬甚,落腕枝枝,如秋枯草」。整幅作品流畅,是其早期的代表之作。

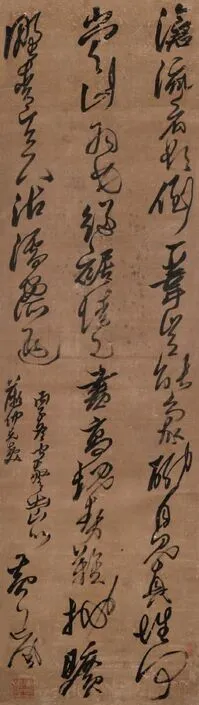

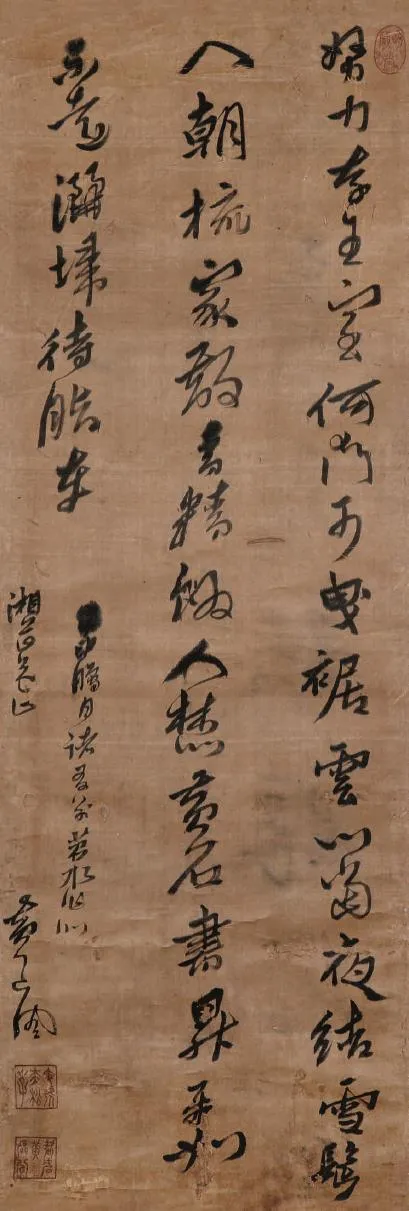

《草书闻警出山诗轴》崇祯九年

此幅作品是黄道周又一次贬官在家五年之后,再次被皇帝召唤,准备出山时所作。此时明朝已是内忧外患,政权风雨飘摇,「闻警」即是指辽东发生的战事,黄道周在崇祯九年接到复官之命后,书下「沧流看欲倒,一苇岂能豪」来表达自己的救国之志。

此幅立轴作品已可见黄道周行草书的典型特点:字密而行疏,上下字结合紧密,有的甚至互相咬合,行间则距离开阔,紧密与舒朗。造成视觉上的冲击力,结字跌宕起伏,既有钟繇的古朴,又带有隶意,抑扬顿挫,气势豪迈奔放,表现出黄道周的积愤之情。

明 黄道周 草书闻警出山诗轴绫本 纵一六九·五厘米 横四七·四厘米故宫博物院藏

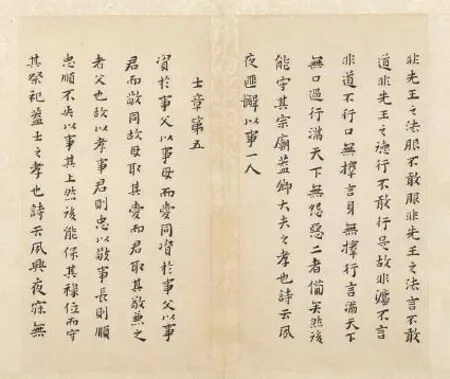

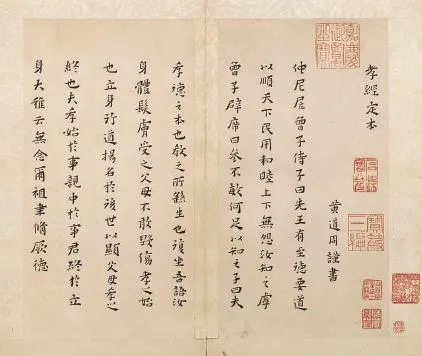

《楷书孝经册》 崇祯十四年

此幅作品共十三开,款署「崇祯辛巳八月黄道周再识于白云之库」。这是黄道周在狱中所书。此次入狱是因被怀疑与原江西巡抚解学龙结党,而真正的源头则是崇祯十一年的「平台抗辩」忤崇祯帝。崇祯九年黄道周被重新启用后,此时的清政权已建立国号,并大举进犯关内,李自成的起义大军也已形成威势。崇祯十年二月,长期负责西北地区安全的统帅杨昌嗣被崇祯皇帝委以兵部尚书之职,但是当时杨昌嗣却未服满二十七个月父丧,尽管这是当时危机所致,可是在黄道周的眼中,这种悖逆「祖宗之制」的行为大逆不道,不可容忍。他不断地上书抨击,并且在崇祯十一年,与崇祯皇帝面对面地发生了争执,争辩的内容《明史·黄道周传》有详细的记载,崇祯皇帝大怒,本欲加以大罪,念其名高,调江西按察使。崇祯十二年道周告假复还北山守墓,却在第二年因被怀疑与原江西巡抚解学龙结党而株连被逮,抵京后杖八十下狱。在狱中受刑之后血肉模糊,几乎命丧。「不见三光,如椰子大斗室」中,黄道周用小楷一丝不苟地写下了一百二十本孝经,这就是其中的一册。黄道周一生以忠孝行世,《孝经》是其思想本源,此次牢狱之灾就是因孝道而引发,然而即使处于几乎是仕宦生涯的最低点之时,黄道周仍将《孝经》作为的精神支柱。

此件小楷作品起承转合,清晰明朗,古味盎然,没有使人感到内心的波动。黄道周的小楷取法钟繇,结体独特,打破了传统的四平八稳的结字法,特意在字的搭配上造成险峻峭拔之势,拓宽横向,缩短纵度,创造出一种变钟繇严谨规正而独具随意不羁的小楷风格,也是其行草书中「豪迈不羁的阳刚之美的基本骨架」。

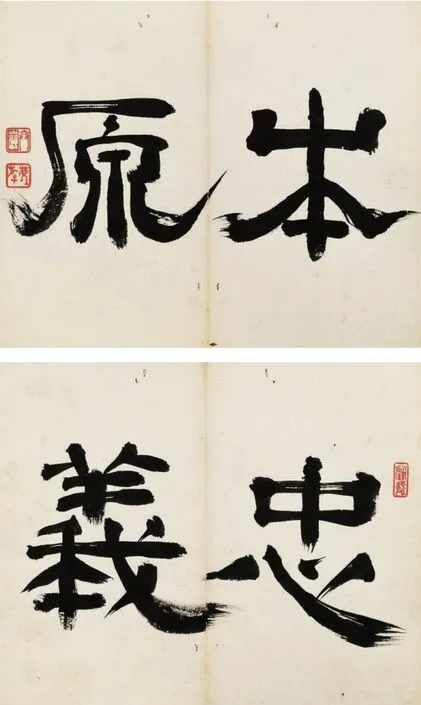

黄道周《楷书孝经册》引首

明 黄道周 楷书孝经册故宫博物院藏部分册页 黄道周自题

明 黄道周 行草书甲申腊月诸友别苕水诗轴纸本 纵四八·五厘米 横一四一·二厘米故宫博物院藏

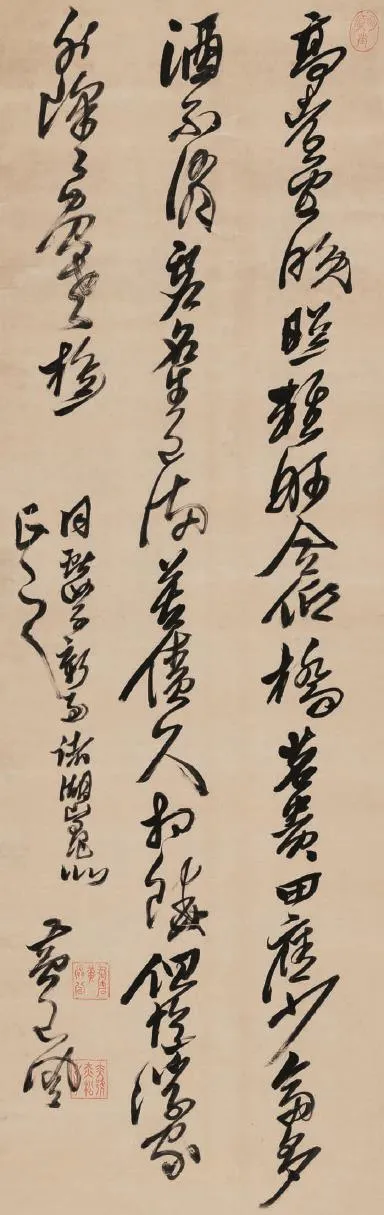

《行草书甲申腊月诸友别苕水诗轴》 崇祯十七年《行草书赠倪元瓒叔侄诗轴》弘光元年

现在所存的黄道周书法作品,他生命中的最后三年所占比重最大,在经历了崇祯十三年险些丧命的牢狱之灾后,北山守墓的他在崇祯十七年正月向皇帝上了《墓下乞致仕疏》:「为万里孤臣衔恩莫报,真穷真病,驱策不前事:……腊月臣始意出山,至江东,已离墓下西四十里,诸生持杯登高送远,臣偶失足,颠陨层崖二十余丈……臣颠陨甫逾月,又逢寇攘……伏乞圣主特恩,容臣休致……」此时的黄道周还心存报国之愿,但是同年五月,三月崇祯帝自缢的消息传至闽地,黄道周作《邺山讲堂哭烈皇帝》,尤其是听闻好友倪元璐于李自成攻破北京城时自杀,更是让他悲痛不已。

《甲申腊月诸友别苕水诗轴》(也称《赠湘芷诸友别苕水诗轴》)就是崇祯朝灭后,应弘光政权之召,黄道周第三次出山时,途经讲学的大滌书院写的,收在《甲申腊月诸友送舟入都赋此言别时刘念台(刘宗周)总宪、陈卧子(陈子龙)给谏、蔡端敏文学同有书留发十章》之中。从题诗知此时刘宗周、陈子龙、蔡端敏都有信劝阻道周赴任,但为了顾全大局,履行作为臣子的义务,黄道周写下了「努力存王室」、「雪鬓入朝梳」的悲怆诗句。

到达南京后,弘光皇帝昏庸侈逸,无意恢复,逆党专政,排挤正直朝士。建言献策不被采纳,使得黄道周彻底失望,弘光元年三月,他借祭祀禹陵之差南去,约四月十四日祭祀完毕,携长子黄麑,和倪元璐弟倪元瓒,子倪子新、倪子封等人在绍兴附近周游,写下了《行书赠倪元瓒叔侄诗轴》(也称《赠倪献汝叔侄诗轴》),「虚名生已满」、「深深负老樵」表达了他的壮志难酬,抑郁悲愤。

明 黄道周 行草书赠倪元瓒叔侄诗轴绫本 纵一五八·四厘米 横五〇·五厘米故宫博物院藏

这两幅作品是黄道周立轴行草书的典型作品,大胆奇崛的字体造型和灵动奔放的笔法,富有变化的墨法和各具特色的章法布局,大有「飞鸟入林,惊蛇出草」的境界,大幅的立轴巨制及其所表现出来的流畅奔放的气势和强悍的力度,有心报国无力回天的愤懑在书法作品中得到充分的张扬和寄托。

白谦慎在《傅山的世界—十七世纪中国书法的嬗变》一书中,将晚明的美学归为「尚奇」,也有人称之为浪漫主义。纵观黄道周一生,「学贯天人,行本忠孝,入则言朝,出则守墓,讲学著书,清修自饬,金陵一节,堪为殿后矣。古今名人志士,传者何限,如要文章、道学、经济、气节大都微有专属,道周负其聪明气案,直欲兼之」。(蔡世远《二希堂文集》)黄道周思想上的保守性与艺术风格的创新形成鲜明的反差。沈语冰在他的《历代名帖风格赏评》中对其书艺所达到的高度推崇备至:「黄道周的《行草五言律诗轴》要气势有气势,要笔墨有笔墨,挂起来看过,是长虹日月,是海啸壁立,是流星腾霄,是神龙跃渊,形其势则风雨骤至,会其容则屋漏冰挂,说它生辣,它却流便,说它猛烈,它还婉丽,言其遒媚,它倒拙朴,言其崖岸,它仍姿美。一句话,要什么有什么,书道至美,尽于此矣。」黄道周书法所表现出来的遒媚劲健、离奇超妙的创新风格,为当时走向下坡的二王帖学注入了一股新的风气。

与此同时,张瑞图、倪元璐、王铎、傅山等人的创作实践与黄道周形成了一股群体力量,改变了明末书坛所谓俊骨逸韵的风味,对社会及时代风气起到一定的影响,从而形成一股潮流。作为这股潮流中坚者的黄道周于其中分外耀眼,可谓是人品与书品的完美结合。到了清代前期,这股富有创新精神的书法潮流则慢慢销声匿迹,董其昌的书法被奉为正宗,这一方面与清初朝廷的喜好有关,另一方面则是因为这种革新精神是动荡时代的产物,随着社会环境的改变,清代文人也缺失了这种创新的精神。