农民合作社的规模、治理机制与农产品质量安全控制

——基于集体行动理论的视角

2016-10-27刘刚张晓林

刘刚,张晓林

(天津农学院经济管理学院,天津 300384)

农民合作社的规模、治理机制与农产品质量安全控制

——基于集体行动理论的视角

刘刚,张晓林

(天津农学院经济管理学院,天津 300384)

农民合作社是控制农产品质量安全的有效载体,但农民合作社的规模和内部治理机制对农产品质量控制的效果有着重要影响。基于集体行动理论,将农民合作社的农产品质量控制视作合作社集体行动的结果,分析合作社的规模与农产品质量控制的关系,探讨基于农产品质量控制的合作社内部治理机制问题。结果表明,合作社应保持一定规模以实现规模经济效益,通过更多的盈余返还增强农户生产高质量农产品的动力;但合作社的规模过大不利于农产品质量控制。同时,合作社应构建基于农产品质量控制的内部治理机制,包括通过准入管理合理控制合作社规模、完善基于农产品质量控制的合作社退出管理、设计合理的农户生产行为约束机制、增强合作社农产品的排他属性和质量溢价能力。因此,为了有效实施规模控制、提升合作社的农产品质量安全治理能力,提出了完善合作社内部治理结构,加强理事会的权威性和管理能力;加强对合作社发展的产业政策支持的对策建议。

农民合作社;农产品质量安全;规模;治理机制;集体行动;搭便车

刘刚, 张晓林. 农民合作社的规模、治理机制与农产品质量安全控制——基于集体行动理论的视角[J]. 农业现代化研究,2016, 37(5): 926-931.

Liu G, Zhang X L. The scales of farmers cooperatives, governance mechanisms and quality and safety control of agricultural products: From the perspective of collective actions[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(5): 926-931.

农产品质量安全问题日益受到公众的关注,是当前迫切需要解决的难题。农民合作社是一种介于市场交易和垂直一体化之间的垂直协作形式,从理论上讲是解决农产品质量安全问题的可行途径[1]。但合作社是一种在合作原则下建立的集体经济形式,由于合作社的投入品、品牌和声誉等资产具有公共物品属性,使得合作社在农产品质量控制中容易陷入“集体行动的困境”。现实生产中,由于合作社内部“搭便车”行为的存在,使得合作社并没有克服原有分散经营带来的农产品质量问题。提升合作社对农产品质量控制的效率,不仅有利于从生产源头上实现农产品质量安全,对于健全合作社的管理机制、提升合作社的运营绩效也具有较强的现实意义。

很多研究均证明了农民合作社对农产品质量控制的重要作用,并分析了农民合作社在农产品质量控制中的作用机制、质量控制措施等问题[2-3]。但农民合作社是一种特殊的经济组织,农户家庭依然是合作社内部的基本生产单位,很多农户入社的初衷仅仅是为了分享合作社为其带来的收益,而不愿意为合作社的声誉和品牌创建做出相应的贡献,从而导致合作社容易陷入“集体行动的困境”,难以克服合作社内部部分农户的“搭便车”行为,致使合作社无法实现对农产品质量的有效控制[4-5]。Fulton和Sanderson[6]曾分析了传统合作社在质量控制中存在的问题,认为合作组织为社员的产品提供销售保障导致农户缺乏改进质量的动力;销售收入按交易额平摊的原则将导致逆向选择问题;合作社难以界定边际成员,很难形成效率最优的社员规模。

Olson[7]曾分析了决定集体行动是否能够取得成功的三个关键因素,包括集体规模、结构(成员异质性)、集体治理机制(强制或选择性激励)。对于合作社的经营来说,应有一个适度的社员规模,规模不应过大,否则将影响社员对合作社的承诺水平[8]。为了克服农户在农产品质量供给中的“搭便车”行为,相关研究从选择性激励、允许成员异质性、强化“强互惠”行为等方面提出了治理对策[9-10]。从已有研究看,学者多从治理规则角度分析如何解决合作社的农产品质量供给困境,但关注合作社规模与农产品质量控制关系的研究相对较少。本研究将合作社的农产品质量控制视作合作社集体行动的结果,分析合作社的规模与农产品质量安全控制的关系,探讨基于农产品质量控制的合作社内部治理机制,为有效实施规模控制、提升合作社的农产品质量安全管理提供理论依据和决策参考。

1 理论分析

我国大量分散农户的小规模经营是农产品质量安全问题产生的重要制度因素。质量信息不对称以及农产品的“优质优价”尚未完全实现致使农户在农产品“数量”和“质量”之间选择了前者。“理性小农”在利益的驱动下为确保产量经常会超量使用农药或化肥,有时甚至会违规使用国家禁止使用的农药化肥,从而造成农产品质量安全的巨大隐患。为此,很多学者认为应改变农户分散小规模经营的现状,在提高生产效率的同时保障农产品质量安全[11]。

农产品质量水平不高的内在原因在于缺乏对农户提高质量水平的激励。第一,缺少价格拉力,即高质量的农产品无法获得与其品质相匹配的价格,使生产高质量农产品的农户觉得无利可图,甚至会因“逆向选择”而被逐出市场;第二,缺少成本推力,即一定程度质量水平的提高需要通过更大比例的成本投入才能实现。农民合作社在组织农民生产,实现规模经营方面具有地缘优势。一方面通过规模经营可以在产业链利益博弈中获得更多的定价权,在营销推广和品牌创建中更具优势,从而使农户在高质量农产品中能够获得更多的溢价收益;另一方面,通过规模经营、统一采购、标准化生产可以降低每个农户进行质量投入的平均成本,从而提高农户的质量供给水平。

然而随着社员农户数量的增加,每个农户通过合作社的品牌、信誉等“公共物品”而获得的额外收益就会减少,但按照合作社的质量要求生产农产品的成本却不会减少;同时,随着农户数量的增加,农产品质量控制的成本也会不断增加,由此容易刺激农户的“搭便车”行为,从而使合作社陷入“集体行动的困境”,造成农产品质量控制失灵。Olson[7]认为:“有理性、寻求自我利益的个体不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。即使个体采取行动实现集团的利益或目标后自身也能获益,他们仍不会自愿采取行动以实现共同的或集团的利益”。随着集体成员个数不断增加,成员对集体行动的贡献会减少,而识别成员对集体利益贡献多少的成本却不断增加,由此造成了“搭便车”现象。因此,缩小群体规模可以在一定程度上解决“搭便车”问题,因为在小规模群体中,更容易识别合作社成员对群体公共产品的贡献,也更易于合作社成员间的相互监督。

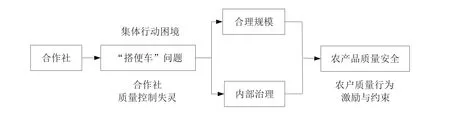

同时,合作社内部存在着双向的委托代理关系,当合作社的管理者向农户提供合同时,管理者是委托人,农户为代理人;而当农户向合作社提供合同时,农户是委托人,合作社是代理人。Vitaliano[12]认为“搭便车”等代理问题在合作社内部普遍存在,合作社的治理问题难以避免。Ostrom[13]提出制度设计是抑制“搭便车”行为的关键。为此,出于农民合作社质量品牌及其提供服务的正外部性考虑,本文提出了一个基于合作社规模控制和内部治理的农产品质量控制分析框架(图1),以期克服农户在加入合作社后可能发生的“搭便车”问题,保障农产品质量安全。

图1 理论分析框架Fig. 1 Theoretical analysis framework

农民合作社的经营规模即合作社内部的社员数量在一定程度上决定着合作社可能取得的经营效果。对于合作社内部的农产品质量控制来说,一方面,合作社需要扩大社员规模以取得规模经济效益,进而通过品牌经营实现“优质优价”,增强社员生产高质量农产品的动机;另一方面,应通过合理控制合作社规模,克服“集体行动的困境”,减少“搭便车”行为发生的可能,保障合作社农产品的质量安全。在合理规模的基础上,规范的内部治理机制也是提升合作社农产品质量控制效率和效果的关键。应通过合理的制度设计,增加农户实施“搭便车”行为的成本,激励农户的合作行为。

2 农民合作社的规模与农产品质量安全

合作社的规模会对农产品质量控制产生重要影响。一般来说,合作社的规模越大,合作社的实力就越强。但无论从效益还是质量角度看,合作社规模扩大并不一定带来积极的效果。李丽和徐明峰[14]研究表明:合作社的社员规模与合作社的销售利润率呈负相关关系,即较大的社员规模不利于实现合作社整体的最优盈利水平。从质量控制角度看,合作社的规模会影响合作社内部的有效监督、问题识别、内部信任,进而影响农户是否进行“搭便车”的行为选择。为此,应选择合理的社员规模以有利于农产品质量控制。

2.1农民合作社规模过大不利于农产品质量控制

合作社规模的不断增大会降低合作社农产品质量的平均水平。随着合作社内部农户数量的增加,农户从生产高质量农产品中所获得的收益会逐渐减少,但每个农户为生产高质量农产品付出的成本却相同。换句话说,农户生产高质量农产品的收益将被稀释,而成本却不会减少,所以会降低农户提供高质量农产品的意愿。李凯等[4]通过对浙江省20家农民合作社的调查分析,提出农民合作社带动的农户数量越多,其质量安全控制水平越低。因此,基于农产品质量控制的角度,农民合作社的规模不宜过大。

通过合理界定社员规模可以减少农户“搭便车”行为发生的概率,避免合作社的质量控制失灵。特别是在中国农村,农民在很多时候不会按照自己能够获得多少好处来计算得失,而是更看重其他人是否无偿地从自己的行动中获得了额外收益,这种心理形成了农户特殊的“公正观”[15]。这种“比较选择公正观”易使农户产生“非理性心理”,即如果难以阻止周围人的“搭便车”行为,其自身也会选择“搭便车”。为此,应合理控制合作社的规模,发挥“小集团”的凝聚力和有效性,提升合作社高质量农产品的供给效率。

2.2合作社应保持一定规模以实现规模经济

尽管合作社内农户数量过多不利于农产品质量控制,但不等于说农户数量越少越好。Baumol等[16]认为:“合作社的本质是实现社员利益最大化,降低成本,在这一点上与企业是一致的”。创建合作社的重要目标在于创造更多的盈余并合理返还给社员农户,而实现社员盈余最大化的基础是合作社的规模经营,获取规模经济效益。只有实现了规模经济,才可能形成农产品质量控制的利益基础。

合作社的规模过小会弱化其交易稳定性和品牌创建能力,即使生产出高质量的农产品也难以被市场识别和认可,从而无法获得应有的利益回报,削弱其继续生产高质量农产品的动力。为此,合作社应保持一定的社员规模以实现规模经济,从而能够为农户生产高质量的农产品提供更多的盈余返还,增强农户生产高质量农产品的动力。

这里要说明的是:合作社社员规模的选择具有较强的权变性,受所生产农产品的属性、农户自身素质、合作社管理者的威信及领导能力、是否企业领办等多种因素的交叉影响,在确定合作社的合理规模时没有一定的数量标准,而应充分考虑所处的发展情境,做出符合实际的选择。

3 基于农产品质量控制的农民合作社内部治理机制

农民合作社本质上是一种有利于农产品质量控制的组织形式。随着消费者的健康意识不断提升,其愿意为安全农产品支付更高的价格,高品质农产品的市场需求空间将会很大。基于对潜在市场收益的追求,合作社有对农户所生产的农产品进行质量控制的内在激励。但很多合作社不完善的组织结构和制度安排无法克服合作社内部“集体行动的困境”,进而难以实现安全农产品供给的目标。为此,应以合理的规模控制为基础优化合作社的组织结构,完善合作社的治理机制,通过激励和约束农户的安全生产行为提高合作社的农产品质量水平。

3.1通过准入管理合理控制合作社规模

从上文的分析可以看出,合作社规模的过分扩大不利于合作社农产品质量平均水平的提升。为此,应设置合理的合作社社员规模,一方面,要保持合作社规模经济的优势,另一方面,要通过控制社员规模克服“集体行动的困境”。蔡荣等[8]的研究表明:农户受教育年限、农户生产规模、销售经验、家庭成员有无非农就业渠道等因素均将影响社员对合作社的承诺水平。

为了保证合作社的农产品质量水平,应通过准入管理合理控制合作社的规模。一是设计合理的社员准入条件。在最低生产规模、出资金额、农业技术水平、是否是兼业化的农民等方面做出明确规定。二是对农户的信誉进行调查,建立以诚信为核心的信誉评价体系,重点调查是否有过往不良记录,通过理事会评议和核心社员投票尽可能排除信誉较差的农户,以降低日后的质量监督成本。

3.2完善基于农产品质量控制的合作社退出管理

规范合作社的社员退出权管理,不仅有利于合作社成员和资本的稳定性,也可以成为农产品质量控制的配套制度。

一是设计最低质量标准—触发退出机制。最低质量标准是一种常见的质量规制工具,设置最低质量标准可以引导企业提高产品质量水平,同时可以提高消费者对产品真实质量的信任程度。对于农民合作社来说,为提升合作社农产品供给的平均质量水平,可设置农产品最低质量标准—触发退出机制,即对于所生产农产品的质量低于最低质量标准的农户取消社员资格。

二是适度提升合作社的退出成本。“入社自愿,退社自由”是合作社的基本原则,对于农户来说,退出权是对农户博弈力量的保护,特别是在“资本控制型”或“公司领办型”合作社中更是如此。但零成本的退出权会造成合作社的不稳定、降低合作社的运行效率,从而降低农户实施机会主义行为的成本。为此,应在保障农户剩余权的基础上适度提升合作社的退出成本,增强农户按合作社的质量和数量要求履约的约束。可设计建立社员资本账户或认购权制度,要求农户在入社时缴纳一定数额的股金、入社费、质量保证金,从而增加农户的退出成本。

3.3设计合理的农户安全生产行为约束机制

一般情况下,农户家庭生产会弱化对农产品质量控制的动机,农户一般不愿意接受来自外界的对其生产要素进行重新配置的安排。但农户出于利益考虑加入合作社后,必须在一定程度上让渡其生产决策权,尤其是对农产品质量有重要影响的化肥和农药采购权、化肥和农药施用权、采收时间决策权等,农户家庭分散的生产决策权向合作社集中是保障农产品质量安全的重要制度安排[17]。为此,合作社应设计合理的农户生产行为约束机制,减少机会主义行为发生的可能性。

一是完善合作社内部的合约治理。合作社可以通过与农户订立交易合约来实现对农产品质量的有效控制[18]。合约设计应围绕农产品质量的有效控制进行,对合作社参与农户生产过程的程度及生产决策权的配置做出明确界定,制定量化的农产品质量最低标准,并设计相应的激励和惩罚机制。

二是发挥农户间地缘关系对农产品质量控制的正面作用。对于农民合作社来说,地缘关系决定了农户之间以及对合作社的信任感和认同感,进而影响着农户的生产行为。当多数农户都按照合作社的质量要求生产农产品时,实施规范的生产行为就会成为一种合作社内部的习俗。此时,社员农户间的地缘关系会带来家族伦理和道德的压力、相互监督的动力,从而给机会主义者带来无形的约束。

3.4增强合作社农产品的排他属性和质量溢价能力

Ostrom[19]根据产品是否具有排他属性将产品分为收费产品和公共产品,如果产品具有较强的排他性,便能够降低集体内部的“搭便车”程度。农民合作社的农产品质量控制的排他性强弱在很大程度上取决于其控制行为的结果,即生产安全农产品能否增加收益或带来质量溢价。如果合作社的农产品质量控制成为一种“收费产品”,合作社和农户可以通过“优质优价”创造更多的合作剩余及利益回报,那么无论是合作社还是农户都会有较强的质量控制动机。

Pennerstorfer和Weiss[20]对澳大利亚葡萄酒合作社的研究表明,如果社员无法从农产品质量安全控制中获得收益,那么大多数社员会选择生产低质量的农产品。为此,应增强合作社农产品的排他属性和质量溢价能力,形成合作社农产品质量控制的内生动力。一是创建合作社的品牌,通过市场营销手段扩大品牌的影响力,使合作社品牌成为高质量农产品的市场信号,从而实现“优质优价”;二是创新合作社农产品的销售渠道,增强渠道的独特性和易识别性,刺激消费者建立一种渠道独特性与高质量农产品间的心理关联,从而实现合作社农产品的质量溢价,如建立合作社农产品的专营店等。

4 总结与建议

农产品质量安全不仅是消费者的基本需求,也是推进农业供给侧结构性改革的突破口。发挥农民合作社在农产品质量控制中的作用是实现农产品质量安全的有效途径。但现实中由于合作社内部治理机制不完善、质量监督成本较高,使得合作社容易陷入“集体行动的困境”,难以实现农产品质量控制的目标。为此,合作社应在适度规模经营的基础上合理控制社员数量,减少农户“搭便车”行为发生的可能;同时通过合作社准入管理、退出管理、内部合约和关系管理、增强合作社农产品的排他属性等方式完善合作社的治理机制和经营能力,提升农产品质量控制的效率和效果。

基于此,本文提出两点建议:一是完善合作社的内部治理结构,加强理事会的权威性和管理能力。当前,我国很多合作社存在产权不清晰、管理不规范、人员素质低等问题,使合作社无法发挥其在保障农产品质量安全中应有的作用。为此,应以加强理事会管理为核心完善合作社的内部治理结构,发挥理事会在合作社内部治理和农产品质量控制中的主体作用。合作社的治理结构应兼顾市场精英管理和社员民主控制,既要通过精英社员的资源和能力使高质量农产品实现“优质优价”,又要通过普通农户的参与实现权力制衡,促进合作社内部剩余分配的公平公正性。

二是加强对合作社发展的产业政策支持。第一,通过对合作社的税收优惠政策、金融支持政策、财政扶持政策、涉农项目支持政策等降低合作社生产高质量农产品的成本;第二,通过农产品流通政策、农产品认证制度、农产品质量评级制度为合作社向市场传递农产品质量信号提供政策支持,促进农产品“优质优价”机制的形成;第三,引导和支持农民合作社融入现代农业产业链,支持有条件的合作社打造高品质农产品的全产业链。

[1] 王瑜, 应瑞瑶. 垂直协作与农产品质量控制: 一个交易成本的分析框架[J]. 经济问题探索, 2008(4): 128-131.

Wang Y, Ying R Y. Vertical collaboration and quality control of agricultural products: A framework for the analysis of transaction costs[J]. Inquiry into Economic Issues, 2008(4): 128-131.

[2] 刘刚, 张晓林. 基于农民合作社的农产品质量安全治理研究[J].农业现代化研究, 2014, 35(6): 710-714.

Liu G, Zhang X L. Improving the quality and safety of agricultural products through farmer cooperatives[J]. Research of Agricultural Modernization, 2014, 35(6): 710-714.

[3] 张千友, 蒋和胜. 专业合作、重复博弈与农产品质量安全水平提升的新机制——基于四川省西昌市鑫源养猪合作社品牌打造的案例分析[J]. 农村经济, 2011(10): 125-129.

Zhang Q Y, Jiang H S. Professional cooperation, repeated game and the new mechanism of improving the level of quality of agricultural products—Based on the case analysis of brand building of Xinyuan pig raising cooperatives in Xichang,Sichuan[J]. Rural Economy, 2011(10): 125-129.

[4] 李凯, 周洁红, 陈潇. 集体行动困境下的合作社农产品质量安全控制[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2015, 15(4): 70-77.

Li K, Zhou J H, Chen X. Food quality governance of farmer cooperatives: Dilemma of collective action[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2015, 15(4): 70-77.

[

5] 肖云, 陈涛, 朱治菊. 农民专业合作社成员“搭便车”现象探究——基于公共治理的视角[J]. 中国农村观察, 2012(5): 47-53.

Xiao Y, Chen T, Zhu Z J. The phenomenon and countermeasures of the members “hitchhike” in farmer cooperatives—Based on the rules of public governance[J]. China Rural Survey, 2012(5): 47-53.

[

6] Fulton M, Sanderson K. Co-operatives and farmers in the new agriculture[R]. University of Saskatchewan: Centre for the Study of Cooperatives, 2002.

[7] Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups[M]. Gambridge: Harvard University Press, 1980.

[8] 蔡荣, 马旺林, 王舒娟. 小农户参与大市场的集体行动: 合作社社员承诺及其影响因素[J]. 中国农村经济, 2015(4): 44-58.

Cai R, Ma W L, Wang S J. The collective action of farmers participation in market: The promise of cooperative members andits influencing factors[J]. Chinese Rural Economy, 2015(4): 44-58.

[9] 吴学兵, 乔娟. 合作社生猪质量供给困境与治理研究——基于集体行动理论的视角[J]. 西安财经学院学报, 2014, 27(1): 92-97.

Wu X B, Qiao J. Research on predicament and governance for pig quality supply in cooperative—Based on the perspective of theory of collective action[J]. Journal of Xi’an University of Finance and Economics, 2014, 27(1): 92-97.

[10] 浦徐进, 蒋力, 吴林海. 强互惠行为视角下的合作社农产品质量供给治理[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2012, 29(1): 132-140.

Pu X J, Jiang L, Wu L H. The mechanism of quality control in farmers cooperative economic organizations: the analysis frame of strong reciprocity[J]. China Agricultural University Journal of Social Sciences Edition, 2012, 29(1): 132-140.

[11] 钟真, 陈淑芬. 生产成本、规模经济与农产品质量安全——基于生鲜乳质量安全的规模经济分析[J]. 中国农村经济,2014(1): 49-61.

Zhong Z, Chen S F. Production cost, economies of scale and quality and safety of agricultural products: An economic analysis based on the quality and safety of raw milk[J]. Chinese Rural Economy, 2014(1): 49-61.

[12] Vitaliano P. Cooperative enterprise: An alternative conceptual basis for analyzing a complex institution[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1983, 65(5): 1078-1083.

[13] Ostrom E. Crafting Institutions for Self-governing Irrigation Systems[M]. San Francisco: Institute for Contemporary Studies,1992.

[14] 李丽, 徐明峰. 农业合作社规模与经济效益的相关性研究[J].财经问题研究, 2014(4): 124-129.

Li L, Xu M F. Research on correlation between scale and economic benefit of agricultural cooperatives[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2014(4): 124-129.

[15] 贺雪峰. 熟人社会的行动逻辑[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2004, 43(1): 5-7.

He X F. The action logic of face-to-face society[J]. Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences), 2004, 43(1): 5-7.

[16] Baumol W J, Panzar J C, Willing R O. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure[M]. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.

[17] 蔡荣. 农业合作社的合约安排: 生产决策权配置——基于农户视角的实证分析[J]. 中国农村经济, 2013(4): 60-70.

Cai R. Contractual arrangement of agricultural cooperatives: Allocation of production decision rights—An empirical analysis based on the perspective of farmers[J]. Chinese Rural Economy,2013(4): 60-70.

[18] Goodhue R. Food quality: The design of incentive contracts[J]. Amzual Review of Resource Economics, 2011, 3(1): 119-140.

[19] Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[20] Pennerstorfer D, Weiss C R. Product quality in the agri-food chain: Do cooperatives offer high-quality wine[J]. European Review of Agricultural Economics, 2013, 40(1): 143-162.

(责任编辑:童成立)

The scales of farmers cooperatives, governance mechanisms and quality and safety control of agricultural products: From the perspective of collective actions

LIU Gang, ZHANG Xiao-Lin

(School of Economics and Management, Tianjin Agricultural University, Tianjin 300384, China)

Farmers cooperatives can play an important role in the control of the quality and safety of agricultural products. While the result of quality control of agricultural products will be influenced significantly by the scales and governance mechanisms of farmers cooperatives. Based on the theory of collective action and assuming the process of quality control of cooperatives being a result of the collective actions of the cooperatives, this paper analyzed the relationship between the scales of the cooperatives and the quality control of agricultural products, and explored the internal governance mechanisms of the cooperatives based on the quality control of agricultural products. Results show that the cooperatives should maintain a proper scale in order to achieve economies of scale, and enhance the power of farmers to produce high quality agricultural products through more patronage dividend. However, it is not conducive to the quality control of agricultural products if the scales of cooperatives are too large. At the same time,farmers cooperatives should construct its internal governance mechanism based on the quality control of agricultural products, which includes implementing membership management to control the scale of cooperatives, improving the exit management of cooperatives based on the quality control of agricultural products, designing the reasonable constraint mechanism for the production behaviors of farmers, and enhancing the exclusive attribute and the ability of quality premium of agricultural products from farmers cooperatives. Furtherly, this paper provides the following suggestions to implement the scale control of cooperatives effectively and to improve the capacity to control the quality and safety of agricultural products: 1) improving the internal governance structure and strengthening the authority and management ability of the council of cooperatives; and 2) enhancing the industrial policy support for the development of cooperatives.

farmers cooperatives; quality and safety of agricultural products; scale; governance mechanism; collective action; free rider problem

The Philosophy and Social Sciences Planning Project of Tianjin, China (TJGL15-038).

LIU Gang, E-mail: liugang@tjau.edu.cn.

10 April, 2016;Accepted 22 July, 2016

F325.1

A

1000-0275(2016)05-0926-06

10.13872/j.1000-0275.2016.0085

天津市哲学社会科学规划项目(TJGL15-038)。

刘刚(1980-),男,天津人,博士,副教授,主要从事农产品质量管理研究,E-mail: liugang@tjau.edu.cn。

2016-04-10,接受日期:2016-07-22