“学校—社区”共建型实践教学合作的路径

——以安顺学院公共事业管理专业为例

2016-10-27赵伶俐付秀芸

赵伶俐 付秀芸

(1、2.安顺学院经济与管理学院,贵州 安顺561000)

“学校—社区”共建型实践教学合作的路径

——以安顺学院公共事业管理专业为例

赵伶俐1付秀芸2

(1、2.安顺学院经济与管理学院,贵州安顺561000)

高等教育正走在突破与转型发展的路上,应用型人才的培养已成为社会对高校提出的基本要求。传统以传授公管专业知识为主的人才培养模式跟不上变化发展着的市场需求,学生的专业能力并未在就业市场中形成竞争优势,就业难度较大。论文从公共事业管理专业与社区管理实际需求出发,通过分析“学校—社区”合作共建开展实践教学的意义及面临问题,探索公共事业管理专业“学校—社区”共建型实践教学的有效合作路径。

公共事业管理;“学校—社区”共建;实践教学;合作路径

我国公共服务社会化建设滞后,各类组织承接社会事务的能力有限,社会改革的推进使得大量社会公共服务、管理工作都沉淀到社区,相关管理和服务的挑战逐步升级。目前我国社区承担的各类工作多达两三百项[1],据不完全统计,当下安顺城市社区承担的各类工作任务也达100 多项,涉及社区居民生活的方方面面。从我国开设公共事业管理专业(以下简称“公管专业”)至今,全国至少有五百所以上高校开设了此专业,且多以地方院校为主[2]。在办学模式上,仍然沿袭着学校与社会脱离的情况,缺乏人与社会连接的封闭式课堂教学与实践教学人才培养方式受到市场的诟病,培养出来的公共事业管理专业人才跟不上市场对本专业人才的能力素质需求。

一 、公共事业管理专业“学校—社区”共建型实践教学意义

(一) 提高学校竞争力与教学水平

1、满足地方本科院校转型发展的需要

新时期,从中央到教学科研人士、社会大众,提倡地方本科院校转型发展,走“产学研结合,校企合作”的人才培养之路的呼声越来越高。随着我国经济社会加速发展,对新型公共管理与服务的需求也越来越旺盛。新型的公共事业管理人才是能在理论与实践技能上满足社会发展需求的人才,但当下供给的公共管理类人才却无法与其需求相匹配。

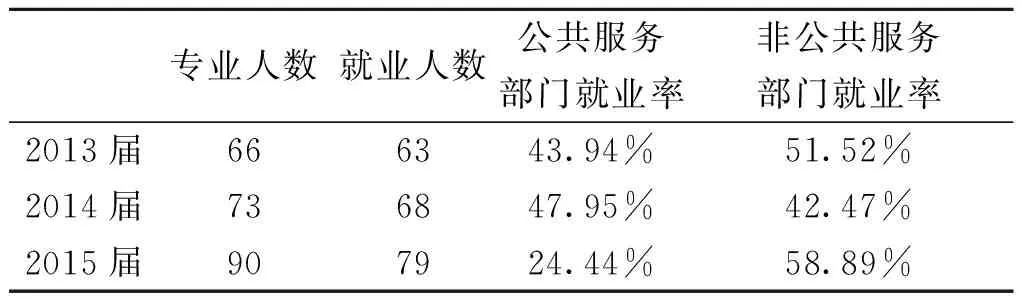

从近三年安顺学院公管专业本科学生的就业单位分类性质(如表1示)反映了,本校公管专业学生主要集中在政府机关与事业编制部门的基层岗位、企业初级行政管理部门。据调查了解得知,这些学生具备一定的综合理论素质,但是在实践、服务、调查研究、学习、沟通协调、策划操作等能力上就业核心竞争力不足,公管专业培养的人才与市场需求脱节,不能满足相关提供公共服务部门的岗位需求。因此,这些聘用部门多将新聘用的公管专业学生安排在相关基层管理服务岗位进行锻炼,储备干部人才的同时提高他们的实战技能,解决管理专业毕业的学生不专业与满足部门人才需求的问题。这种基本能力“再培训”的方式一方面增加了用人单位的机会成本、时间成本、管理压力,打击了用人单位录用刚毕业大学生的积极性,另一方面也加剧了公共事业管理专业学生就业难的趋势,反映了改变培养方式,增强公管专业学生的就业竞争能力的迫切需求。

社区管理涉及工作范围较广,工作量大,服务对象较复杂,对管理人员的素质要求较高,也更能锻炼与提升学生个人能力,提高学生就业竞争能力。同时,也为社区发掘、培养管理人才提供了便利。因此,安顺学院公共事业管理专业在人才培养过程中与安顺各社区开展“学校—社区”共建型实践教学合作项目,在一定程度上可以促进传统公共事业管理专业类人才培养方式转变,以弥补专业发展、学科建设、人才培养社会化与市场化的需要,推动地方本科院校转型发展,探索本科公共事业管理教育服务地方经济社会发展的办学理念。

表1 安顺学院公共事业管理专业近三年学生就业单位性质分布情况

(注:相关数据为安顺学院经济与管理学院历年就业追踪数据统计而得。2015年就业统计数据为初次就业统计,2013年至2014年为最新就业统计数据)

2、完善公管专业实践教学基地建设

教学要根据学科专业特色与人才培养目标,注重实践教学环节对育人工程的积极作用,有针对性地提高实践教学比重已不是新提法。教育部已明确要求,要确保“人文社会科学类本科专业实践教学不少于总学分(学时)的l5%、理工农医类本科专业不少于25%”[3]。有学者研究表明,“影响公管专业毕业生就业难、就业缺乏核心竞争力的原因之一就是实践教学体系建设的不完善”[4]。安顺学院公管专业自2010年开始招生,目前实践教学学分数达到培养方案总学分数的20%以上,实践教学已成为该专业日常教学的重要组成部分。公管专业更多的是针对公共事务提供管理与服务,开展实践教学需要实践环境与实践条件,而社区管理涉及多项公共服务,学校与安顺各社区合作在社区建立公管专业实践教学基地,可以大大改善公管专业实践教学条件,有效的完善公管专业实践教学基地建设,扩展实践教学内容。

3、提升学生的就业竞争力

为适应瞬息万变的就业环境,大学生毕业后至少应该具备基本业务能力、可转移能力、自我管理能力三个方面的能力。从历年公管专业学生就业选择情况来看,学生在毕业时参加公务员与事业单位招考是他们的首要选择。根据近两年安顺学院公共事业管理专业毕业生就业单位性质结构(表2)来看,公共事业管理专业的毕业生在公共服务部门就业的比率在40%以上,就2015年的初次就业统计中就有24.44%的毕业生在在公共服务部门就业。而国家要求,在国家公务人员录用上,政治鉴别能力、依法行政能力、公共服务能力、调查研究能力、学习能力、沟通协调能力、创新能力、应对突发事件能力、调适能力等9个方面的能力是考查录用的必要条件。课堂教学对学生9大能力甚至是多种能力的培养效果有限,必须通过课堂教学与实践教学相结合的方式来实现。虽然学校教学过程中设置了实践教学环节,但由于受资金、课时限制、学校安全管理要求、教师知识技能结构等条件的限制,目前公管专业的实践教学大多停留在学生个人自主社会调查层面,调查的面窄,程度低,对学生专业能力提升作用有限,难以满足学科建设以及社会公共事务发展对公共事业管理类人才的需要。社区工作的包罗万象,从学校与社区合作共建的层面,建立“学校—社区”共建型实践教学项目,将公共事业管理专业实践教学的“课堂”引入社区管理的实际工作中,通过让学生深度了解公共事务管理甚至参与社区管理的形式可以提高学生专业素养。让公管专业学生在社会实践中、在实实在在的社区管理与服务工作中进行实践锻炼,将大大提升学生对公共事业管理相关工作的胜任力,增强学生的就业竞争能力。

表2 安顺学院公共事业管理专业近三年学生就业情况

(注:相关数据为安顺学院经济与管理学院历年就业追踪数据统计而得,2015年就业统计数据为初次就业统计,2013年至2014年为最新就业统计数据。)

(二)有利于提升社区管理服务工作效率与队伍建设

安顺市现有华西、东关、北街、西街、南街、东街、西航、双阳和云马9个社区。从社区发展与当下社区管理服务的实际需求来看,社区工作人员能力素质结构、目前对社区工作人员的短期培训已经不能满足当下社区公共管理的需要,社区服务需要一只具有较高公共服务能力与较强的公共服务意识的队伍。目前研究发现,高校公共管理相关专业介入社区管理人员的教育培养,参与地方社区建设已经成为世界各国社区管理的一个重要趋势[5]。公管专业人才培养方向是高级公共事业管理人才,若这类人才融入到社区管理的队伍中,将改善目前社区工作中年龄结构不合理、整体学历层次不高、专业技能不强、服务意识欠佳等情况,促进社区队伍服务能力的提升。公管专业大学生进入社区开展社会实践可以说是专业对口,因为他们具有一定的公共服务管理知识和技能,可直接分担社区管理工作人员的工作量,减轻其工作压力,提高和扩展社区工作人员的服务意识与服务空间,提高社区管理的工作效率。另外,高校在教师资源、专业知识、专业动态、图书等方面具有得天独厚的资源优势,社区可以与学校进行深层次多方面的合作与资源共享,强化社区管理与社区服务工作,促进安顺各社区的和谐社区、发展社区、人民满意社区建设。

二、 安顺学院公管专业与社区合作开展共建型实践教学所面临的问题

(一) 资源共享共建层次不高,缺乏深度

从资源互补的角度而言,安顺学院丰富的师资力量、知识、劳动力与社区多样的社会角色、实践环境、实践机会、丰富的实践经验具有较强的互补性与高效性,双方合作共建、资源共享的深度与广度较广。但是,由于双方出于安全、成本、报酬等各种因素的考虑,束缚了双方深度合作的步伐,高校与社区在资源上的合作存在障碍。双方没有充分认识到双方资源优势互补后对于弥补自身缺陷方面的优势,社区与学校的实践教学合作仅限于签署共建协议、挂牌实习基地、毕业生在社区实习半年的层面,四年平时的实践教学中与社区对口开展专业技能学习交流少,社区管理人员进课堂辅助教学的情况更是极少。这导致学校没有将社区资源合理引入高校,学生没能及早踏入相关专业岗位认知专业实践技能,社区也没有能充分利用高校丰富的资源服务社区管理。

(二) 持续合作体制保障缺乏,稳定性不强

为顺利推进公管专业学生“学校-社区”共建实践教学工作的开展,学校仅与实习实践基地签署《合作共建实习基地协议书》,二级学院成立了“学生实习工作指导小组”指导学生的同时与合作社区接洽学生实习事宜。但是,这样的合作与实践指导形式并没有持续合作的保障体制,更缺乏外在有力的组织约束机制,致使很多工作的开展依靠二级学院开展,并处于一种“实践靠关系,维系靠情分”的尴尬局面。例如,在平常的教学实践过程中,主动带领学生开展教学实践需要相关教师透过私人关系与社区熟人联系,打招呼后进去社区,社区与学校开展实践交流也多是以熟人推荐的方式开展,双方中间缺乏有效的协调组织与渠道。这无形中加大了带队实践教师,特别是平时想进入社区开展实践教学的老师的压力,阻碍了老师带领学生进入社区开展实践教学的热情,也加大了社区与学校合作共建工作推向深入发展的难度。另外,如果实践基地领导或者成员单位领导有调动,合作共建局面就有可能出现较大的波动。

(三) 专业课程设置不能满足合作共建需求

高校开设专业课程自主性与开创性动力不足,而二级学院大多是依据教育部“专业目录”上公管专业包含的5个方向开设专业课程,很少根据地方当下公共服务的管理需要、学科专业发展、学生就业需求设置专业方向,并开设相应专业课程,围绕社区管理与服务的课程少。安顺学院在2014年明确公管专业学生的专业发展方向为社区管理,根据当下社会发展与专业方向的确定在大三上学期开设了“社区工作”这门课程,但是同样存在与社区管理相关系统课程开设较少,缺乏与社区对接的实践教学课程。而由于多方面的原因,虽学生对社区管理知识专注与认识不够,最终导致社区工作对学生将来的就业吸引力不足,学习热情亦不高,对从事社区管理工作的能力不足,不能满足社区等基层机关、事业单位对相关管理人才的需求。

(四) 缺乏专项经费支持,投入成本分担不明确

学校与社区作为合作共建双方,都有各自的利益诉求,区别在于侧重的诉求点不同。高校关注的是人才培养的效果与办学品牌;而社区关注的是高校如何帮助自己解决实际困难,分担社区工作压力[6]。作为与社区开展合作共建直接负责的新建二级学院,要实现这两个目标,需要依靠开展频繁的“实践交流活动”,加大对实践带队教师的学习培训来推进。但是任何共建活动的开展、实践带队教师的培训等都要充足的经费作为保障,而高校与社区都属于事业型财政拨款,新建二级学院教学经费有限,谁来承担活动开展经费、实践教师培训费用、学生外出实践保险费、学生参与社区管理工作的生活补助费等费用,或者以什么比例来分担,每学年可用于学校与社区共建实践教学的经费是多少等问题都没有一个明确成文的规定,这就大大制约了公共事业管理专业“学校—社区”共建型实践教学合作的有效开展。

(五) 实践教学追踪评价与激励管理不足

及时的进行教学反馈评价能够有效促进教学质量的提高。而目前公管专业实践教学开展除了毕业实习具有较完善的监督评价机制外,日常实践教学的管理在教师、学生、实践社区三者之间缺乏有效的追踪评价反馈机制,不利于掌握“学校-社区”共建实践型教学的实际成效,并有地针对性逐步改善。从管理学、心理学角度而言,人的工作热情与效率的提高需要持续对心理动机进行激励,而激励水平与员工愿意为工作付出的努力、工作效能成正比,即激励水平的高低将直接影响组织目标完成效率与满意度的高低。但是,现阶段公管专业的实践教学管理从学校对实际参与“学校-社区”共建的二级学院、实践基地的激励,二级学院对参与共建的实践带队教师、对学生都缺乏有效的激励与评价考核措施,导致教师、学生参与社区实践教学的热情不高,二级学院与社区合作的深度、广度不足。

三、公管专业开展“学校—社区”共建型实践教学合作路径分析

(一)探索形式多样的合作共建内容,促进双方资源共享深度发展

从高校与社区的发展需求、资源拥有情况分析,双方资源优势可以实现较强的互补性,合作发展的空间较大。一是,双方可通过开展由社区主持、学校教师主导、学生全程参与策划的社区系列教育、社区服务工作,提高社区管理人员的理论水平,促进社区教育活动、社区服务工作的有效开展,促使学生在活动中成长、进步。二是,阶段性的、渐进式的让学生参与社区管理日常工作,减轻社区工作压力,也让学生在实际的社会工作中发现不足,找准学习方向,增强学生社区管理技能,增加就业砝码。三是,开通聘任社区具有丰富工作经验与知识储备的公共服务与管理人员作为教学实践兼职教师参与公管专业人才培养渠道,搭建学校教师参与社区管理能力培训的平台,一方面增进学生对专业的认识深度,另一方面也提升了教师揉合实践开展教学的能力。四是,实行学生实践双导师制,让学校具备担任学生实践指导教师资格的专业老师和具有丰富社区管理工作知识经验的管理者作为学生实习实践的导师,由两位老师共同指导、评价学生的实习实践,有力保障学生实践效果,促进学生快速成长。五是,高校和社区联手,从社会公共管理服务、社区发展、地方建设等方面合作开发、研讨科研项目,可及时将科研成果更多的转移到社区的管理、改革中去,提升社区管理与服务能力,促进区域经济社会的发展。

(二)完善公管专业与社区持续合作开展实践教学的保障激励体制

工作要做好,制度需先行。学校要打破“实践靠关系,维系靠情分”的合作共建实践教学的尴尬局面,需建立相应的保障与激励体制,让“学校—社区”合作共建项目成为有利于双方发展、成就彼此“事业”的现实需求。一方面,通过当地上级政府部门以制度化的形式支持高校与地方开展合作共建实践教学模式;另一方面通过学校教师推荐学生开展实践,到畅通合作共建社区引进渠道创建学生与实践用人社区双向择优选取平台,提高聘用方与聘用学生的满意度,完善学校社区合作共建的外在保障体制。此外,通过建立科学的合作共建绩效管理激励机制,包括学校对二级学院、二级学院对教师、学生、合作基地的激励,从经费支持、投入成本划分、领导重视、组织建设、参与深度、指导效果、学生实践考核等各项指标上进行激励,提高实践教学管理水平,尽量科学、规范地保障高校与社区共建这一系统工程有效并稳定开展。

(三)从人才市场需求出发,开设匹配理论实践课程

专业课程的开设应从社会发展、地方建设、学生就业、专业方向等符合市场实际需求的角度出发,从开设时间、内容的角度出发合理安排理论与实践教学。可在大一、大二时开设公管专业基础课,进行专业通识基础培养(不定专业方向的公共管理类基础课程),并在大一下学期开始每学期开展3-4次公共事务管理课外见习、公共事业管理实践讲座等活动,初步培养学生的专业意识、引导学生二年级就明确专业学习方向。在大三时,帮助学生选择专业方向、实践意愿对口社区开展实践教学,通过项目开发、科研合作、参与“学校-社区”合作开展活动的策划、适度参与社区日常工作管理等实践方式培养学生的管理技能,培养专业敏感度。根据社区管理工作知识技能储备的实际,适当增开社区管理、城市管理类理论与实践课程,系统培养学生从事社区管理、甚至是城市管理工作的知识功底与专业技能。

结语

探索合理、高效的“学校-社区”共建型实践教学合作路径在我国高等学校公共事业管理专业教育转型发展历程中虽不是新话题,但是就作为学校与社区共建双方如何寻找到有效的合作路径以深化合作层次,提高合作成效依然是高校实践教学有力、高效开展的重要研究方向。地方本科院校转型发展,注重培养应用型人才服务地方经济社会发展的大背景下,进一步创新适宜政府、学校、社区共建共发展的合作路径意义深远。

[1][5]郭宏斌·高校与地方开展社区共建的内容及合作机制研究——以安徽省H学院公管专业为例[J].牡丹江教育学院学报,2011(05).

[2]钟育三,严仕彬·地方院校公共事业管理专业建设的困境与出路[J].江西电力职业技术学院学报,2014(04).

[3]李秀义·老龄事业管理—公共事业管理专业方向选择与实践基地建设问题研究[J].绥化学院学报,2013(06).

[4]李永生·公共事业管理专业实践教学体系设计探析[J].渭南师范学院学报,2013(04).

[6]郭宏斌·高校公共事业管理专业社区共建型实践教学模式研究[J].黄山学院学报,2012(01).Study on the Cooperation Mode of “School-community”Co-construction in Practice Teaching——Taking the Major of Public Service Management in Anshun University as an Example

(责任编辑:李昌礼)

Zhao Lingli1Fu Xiuyun2

(1,2.School of Economics and Management,Anshun University,Anshun 561000,Guizhou,China)

Nowadays,with the development of Chinese higher education’s comprehensive transformation,th-e cultivation of applied talents has become the basic requirement of society.The traditional cultivation mode of talents majoring in public service administration,to some extent, can barely meet the marketing demands,the professional competence of graduates in this major has not become the strength in employment market, as a result, graduates have difficulties in taking up occupations.Starting with the actual demands of the major and management of local communities,this article explores effective approaches of “school-community”coconstruction in practice teaching through the analysis on the significance and problems of the cooperation mode.

public service administration,“school-community” co-construction,practice teaching,cooperation approach

2016-07-05

1.赵伶俐(1962~),女,重庆涪陵人,安顺学院经济与管理学院副教授,硕士。研究方向:汉语言文学、管理学。

G649.21

A

1673-9507(2016)05-0049-04

2.付秀芸(1987~),女,贵州安顺人,安顺学院经济与管理学院讲师,硕士。研究方向:区域经济。