基于素质教育理念下的中小学校园规划设计探讨

2016-10-20陈力超

陈力超

【摘要】我国在21世纪大力发展的素质教育,强调的是中小学生全面的身心发展的教育方式。区别于上世纪的应试教育,素质教育在学生的校园生活中提出了更加全面和多元化的教育体系。针对多层次和多元化的教育体系,现代化的中小学校园设施应该适应新的教学思想和模式,从而为学生的健康成长提供更加合适的成长空间。

【关键词】素质教育;中小学;多元化

1、推行素质教育后的教学理念

素质教育是指一种以提高受教育者诸方面素质为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。素质教育中的素质,指的是人在先天基础上通过后天环境影响和教育训练所获得的内在、相对稳定并长期发挥作用的身心特征及其基本品质结构,通常又称为素养。主要包括人的道德素质、智力素质、科学素质、身体素质、审美素质、劳动技能素质等。与之前我国普遍存在的应试教育相比较,素质教育除了学些科学文化知识以外,更加注重人的全面发展,相对应的对于校园空间的要求也就更多元化。我国现阶段存在大量的上世纪修建的中小学校,这些学校都是在当时的应试教育的理念下进行设计建造的,除了上课空间极其附属空间以外,缺乏很多必要的素质教育的空间设置,已经完全不能满足当代教育所需。因此,对新的教育理念下的中小学校园设计进行探讨有较大的现实意义。

2、素质教育理念对中小学校园空间和设施的影响

新的教育理念如今通常被叫做“素质教育”,它与教育发达国家所倡导的“开放式教育”有着一定的相似性。同时在空间种类和数量上也提出了新的要求。中学校园内除了教室这样常规的教学空间外,在“特殊空间支架的结构和联系——入口、大厅、教室、操场、体育馆、食堂、教员休息室等等一一建筑内这些空间的重要性、层次结构和灵活性以及通道系统的连通性都是学习行为的触发器”,教育行为将在整个中学校园内无时不刻的发生着,贯穿学生在校的整个生活阶段。

同时,当下备受重视的中高考改革政策也将影响着今后的中学教育空间形态,“走班制教育”、“分层教育”等细则的实施势必需要更多的教室以满足不同学科、不同层次的教学教育;同时各类丰富的学习小组、社交活动等也需要更多的、更富变化和新意的公共分享空间以满足师生多样化的行为。

教育空间的模式不可能一直处于稳定不变的状态,在一定情况下,教育空间自身能够做出适当调节以在一定程度上满足教育理念及其他需求的变化,如通过教育空间内部桌椅组合方式的不同而营造不同氛围的授课场所;而一旦教育行为的发生超出教育空间功能自适性的调整,新的教育空间模式便会被建立。虽然类似“编班授课制”的教学理念已经根深蒂固,并且在发挥教师作用和提高学生学习效率等方面做出了巨大的贡献,但是随着中学教育新理念的应运而生以及教育体制的改革,新的教育空间模式必将经历革新。

3、素质教育理念下的空间模式建构策略

传统的校园空间过分注重于教室空间的排布,而忽视了很多辅助空间和其他教育空间的设计,新的教育理念强调教育不仅仅是在教室内进行,而是随处都能发生。新模式将改善现有教育空间体系内存在的一些弊端,使其向着多元、开放、复合的方向发展;同时也将增补教育空间系统内因原有理念所忽略或限制而缺失的部分空间,使得教育空间体系可以完整有效的运作,为师生提供契合优质的教育场所。

3.1建立组团教育空间,形成功能复合

新模式下的中学建筑宜改变不同教学功能彼此独立的布置方式,在同一区域范围内建立起组团式的教育空间,将普通教室、专业教室、教师办公室、辅助用房、走道、庭院等一系列与教育活动紧密相关的各功能空间结合到一起,形成比单一教室空间高一层级的区域组团教育空间,然后再由这些区域组团教育空间组合形成最终的教育空间系统。组团教育空间由于其功能的复合,既方便学生使用、联系和活动,提高教育空间的使用效率,又能使教师及时得到学生教育的反馈信息,积极灵活的调整教学计划。

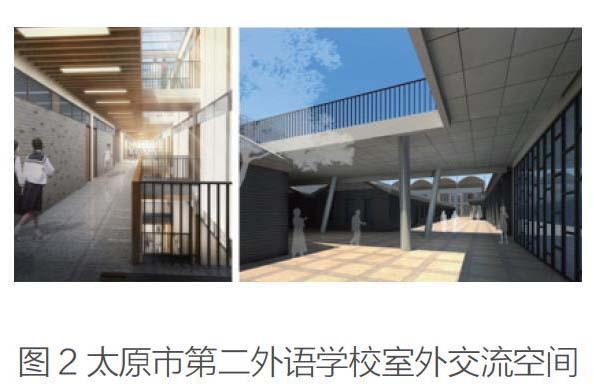

组团式的教育空间将建立起小范围内的教育秩序,每个组团都是一个微缩学校,能满足学生上课、实验操作、师生交流等各种活动需求,将尤为适合今后的“走班制教育”活动。与原有教室长廊的模式相比,组团式教育空间还能促进同级甚至不同级学生间的交流,他们可以共享组团内的教育设施,利于学生发现具有相同兴趣爱好的同伴组成团体进行更深一步的研究学习,而许多教育行为也将更具操作性。如笔者参与设计的太原市第二外国语学校,整个学校围绕主景观场地形成一个组团,主教学楼内部设施完备,完全可以满足走读生的需求,内部则是住宿生的服务设施。

3.2建立室内外结合的教育空间,重视各层级空间利用

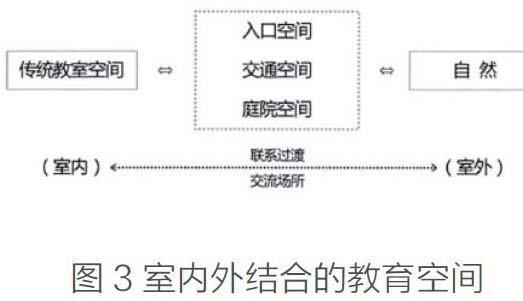

在平面层面上,中学建筑宜建立室内外相结合的教育空间,改变传统观念里将教学和活动区别对待的方式,让学生在多样、融合的环境里得到教育并愉快的成长。

首先,教育空间内部的入口门厅、交通空间、室内庭院等将成为联系室內外的过渡空间,其多样化的存在形式将有助于拉近学生与自然的距离,无论学生位于何层,都可以通过这些联系空间感知到外部的活动和信息,这些过渡空间也会成为课堂教育空间与外部沟通的桥梁。

其次,不可片面看待室外或半室外庭院的作用。这些庭院不仅仅是师生活动的场所,也可以成为和教室一样的课堂教育场所,如同古代孔子杏坛讲学、杏树周围的空间便是讲堂一样。只要有教育行为在一定的空间范围内发生,该空间就可以认为是“教室”,只不过这类“教室”没有固定形态而已,但学生却可以在最为自然的环境状态下进行探索学习,如笔者在设计太原市第二外国语学校时候,可以设置了一些廊下空间和外挑的灰空间,给学生提供一些室外交流的空间。

最后,新的教育空间模式将注重各个层级的空间利用,不论是一直以来左据主要地位的教室课堂空间还是曾被忽视的交通空间,亦或是庭院空间,它们都将在新模式里充分发挥各自的场所特质,为师生构建自然的、多元的、综合的教育空间。

3.3建立垂直向多元化教育空间,打破功能块平面分布

在同一建筑楼内,中学建筑宜采用“三明治”式的布置方式,在建筑的垂直方向上建立多元化的教育空间,实现中学公共性的最大化。“三明治”的特点在于通过分层的方式使面包与肉类、蔬菜均勻放置,保证了每一口都是不同食材的集合,具备不同味道和质感的交流。同时其垂直向的分层布置使得每层面包都可以和上下两层不同的食材以最大的接触面紧密贴合,而每层面包又因为位置不同、贴合食材的不同而显得独一无二。对应到中学建筑,教育空间内部的各功能用房和公共空间同样可以以垂直分层的方式而存在,改变以往每层相同单元的单调重复叠加模式,从而使得建筑内的任意一点都可以与公共空间相邻,都能感受到公共性的存在。在太原市第二外国语学校的设计过程中,主教学楼的一层是教室和专业教室,二次则包含了各类实验室以及合班教室,三层以及以上层包含了多重的功能,使得学生的大多数教育行为都能在主教楼里发生,从而使得空间利用最大化。

此模式将打破中学设计一贯的按功能平面分区布置的模式,将水平向二维的平面关系转化成具有纵向的三维剖面关系,使得原本因为分区而产生的以横向联系为主导的交通方式变成以竖向联系为主导的方式,各公共教学、活动空间的可达性也将大大提高,同时竖向交通空间也将成为公共参与的活动场所。

新的教育空间模式在空间组织上将沿剖面展开,并有意识的置入如室内庭院、中庭等纵向贯通空间来加强各楼层之间的交流和被感受到的可能性,这将大大丰富建筑内部的动线。相信这样的教育空间模式将会给师生带来更多不可预知的场所感和空间使用体验,为当下的教育提供有趣、多元化的空间以帮助学生学习和成长。

3.4建立布局一体化教育空间,打造场所和行为的多维融合

新模式下的中学建筑教育空间在总体层面上宜建立一体化的布局模式,适当模糊各功能块之间的边界,使得各教育活动可以得到充分施展,各群体间的交流也成为可能。新理念下的交流模式已经从师生间单向傳授的单一模式转为了师生互动、教学相长的多种模式,因此教育空间也不能只是停留在仅满足必需的、独立的教育活动上,更需要具有功能变换组合的能力,而一体化的教育空间将是最为适合的。学校总体布局将不再是一幢幢孤立的教学楼蟲立在用地上,而是各功能楼宇、庭院、甚至运动场地都交织、穿插、融合到一起。

尽管一体化布局的教育空间会有很多的不确定性,功能的混合会在一定程度上造成流线的交叉,许多空间也没有明确的定义,但这些摸糊和不确定性并不会影响空间的使用,同时还会给师生带来惊喜。我们可以对未来的教育发展变化做出假设,但是我们却无法确定教育到底会变成什么样,或许这些不确定的教育空间正好能够在满足当下需求的同时应对多变未知的未来。

“我们正在经历着这样的转变:一个将知识存储起来而没有对其充分利用的存储型社会在迅速地瓦解,取而代之的是一个流动的社会,交流不断合作的力量让知识更活跃更丰富。这将成为常态。”—体化布局教育空间里的不确定性将为教育行为和场所打造多维度的融合,使得学校成为创造性的场所,开发学生的潜力。同一活动可以在不同空间内完成,同一空间也可以承载不同的行为,而随着时间的变化,场所和行为将呈现更多微妙的关系以促进学生们的交流,使得学生的天赋得到释放和发展,推动学生进入充满挑战的社会。

结语:

校园空间是教育空的最根本载体,也是与人成长息息相关的一类空间,虽然其好坏并不能决定教育最终的成效,但却可以影响人们在教育过程中的心境和体验。当下我国中学教育改革正在如火如荼的进行,教育理念也跟随着教育制度和体制在发生着转变,过去许多隐藏问题纷纷暴露出来成为改革进程中的矛盾点和突破点。学校、教师关心如何教授学生,让他们在学习知识的同时又不失天性;设计师关心如何让空间辅助学生的学习成长。

参考文献:

[1]张宗务,李志民编著.中小学建筑设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2009,(01).

[2]李曙婷.适应素质教育的小学校建筑空间及环境模式研究[D].陕西:西安建筑科技大学,2008.

[3]朱献.与我国素质教育相适应的城市小学校教学空间研究[D].浙江:浙江大学,2012.