汉语双及物结构与格转换及其广域/狭域制约原则

2016-10-20方少华

方少华

(上海交通大学外语学院,上海 200240)

汉语双及物结构与格转换及其广域/狭域制约原则

方少华

(上海交通大学外语学院,上海 200240)

基于英、汉语跨语言的差异,文章比较了英、汉语双及物结构与格转换的广域和狭域制约原则。结果发现,汉语与格转换不能完全通过与格转换广域制约原则得到预测。普遍的连接规则在汉语致损义双宾结构的句法和语义匹配过程中将来源论元匹配至间接宾语位置,目标论元并不一定始终占据间接宾语位置。与格转换狭域制约原则规定了双及物动词进入双宾结构的能力。由于该原则存在跨语参数差异,因而英、汉语与格转换狭域原则规约的双及物动词参与与格转换的能力也存在参数差异。

汉语双及物结构;与格转换;广域制约原则;狭域制约原则

一、引言

双及物结构作为一个典型的论元结构由一个三价动词携带施事、客事和目标论元构成。从句法上来说,双及物动词后有两个名词短语(NP1/NP2)分别构成双及物结构的直接宾语(DO)和间接宾语(IO)。双及物结构主要包含双宾结构V-NPthem-NPgoal和与格结构VNPgoal-NPtheme,与格结构又由to-结构和for-结构构成。关于双宾和与格结构之间是否存在转换关系,很多学者从生成语法角度对此进行了考察[1-5]。这些研究在原则和参数框架下,从句法角度对双及物结构与格转换进行了考察。而双宾结构和与格结构之间的转换还受到诸如双及物动词语义、音系以及客事/目标论元的句法形态和语用信息等因素的制约。Pinker提出了英语双宾结构和与格结构之间的转换受到广域原则和狭域原则的制约。这一理论框架的提出对双及物结构与格转换的理论和实证研究均产生了很大影响[7-11]。但基于Pinker的框架对汉语双及物结构的与格转换的研究却很少,有必要依据Pinker的理论考察汉语双及物结构与格转换的广域和狭域制约情况。

二、英语双及物结构与格转换

双及物结构包括双宾结构和与格结构,同一个英语双及物动词通常可以同时出现在双宾结构(a/e)和与格结构中(b/f)。与格转换是指双宾结构和与格结构之间的替换关系。

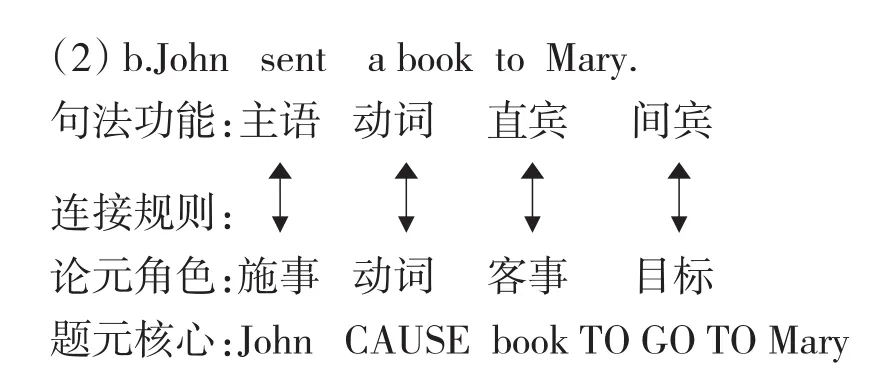

但并非所有的双及物动词都可以同时出现在这两个结构里,有的双及物动词如push,donate,introduce,whisper等只能出现在与格结构中,而像cost,envy,charge等动词只能出现双宾结构中。这说明双及物结构与格转换不是任意的,它受到某些因素的制约。Pinker发现儿童在学习双及物结构与格转换时会出现结构泛化现象[6]98,也就是说他们对双及物动词同时出现在两种结构中的能力把握不清。例如当他们从成人口中听到tell这个词能同时出现在I tell you a story和I tell a story to you中时,他们会总结出一条规律:如果一个双及物动词能出现在与格结构中时,必定也可以出现在双宾结构中。这就是为什么他们能接受像I donate him some money这样不合英语语法的句子。Pinker提出双及物结构之间的转化主要受制于双及物动词的语义特征。他认为无论是双宾结构还是与格结构都应该包含一个基本的语义结构和句法结构。基本的语义结构被称作题元核心(thematic core),双宾结构拥有“X cause Y to have Z”(施事论元使目标论元拥有客事论元)题元核心;与格结构拥有“X cause Y to go to Z”(施事论元使客事论元转移至目标论元)题元核心。同样地,双及物结构的基本的句法结构包括一个主语和两个宾语(直接宾语/间接宾语)。论元结构的语义特征通过连接规则(linking rules)被投射到句法结构上。具体操作如(1/2)所示:施事论元被连接到主语位置;客事论元被连接到直接宾语位置;目标论元被连接到间接宾语位置。与格结构转换表面涉及的句法操作其实是两个题元核心之间的转换,“X cause Y to go to Z”被看作输入结构,经过与格转换操作产出“X cause Y to have Z”结构。

与格结构(X cause Y to have Z)转换为双宾结构(X cause Y to go to Z)必须首先满足一个必要条件即某个双及物动词必须携带“致使拥有”这一语义特征,例如与格结构John threw a ball to Mary可以转换成双宾结构John throw Mary a ball,原因在于双及物动词throw可以致使Mary拥有这个球。但John drove the car for Mary无法转换成John drove Mary the car,原因在于双及物动词drive并不能确保Mary可以拥有这辆车。Pinker将题元核心对与格转换的限制称为广域限制原则(Broad-range rules)[6]168。但广域转换限制原则仅仅是一个预测性原则,并不能保证排除那些不合语法的转换操作[6]175。在此基础上,Pinker提出了与格转换的狭域限制原则(Narrow-range rules)作为转换的充分条件[6]180。也就是说,与格转换的实现必须同时满足广域和狭域两条限制原则。狭域转换限制原则定义了双及物动词的语义类别。反之亦然,即狭域转换限制原则当且仅当运用于那些可进行双及物结构与格转换的动词。因此,我们就可以解释为什么John pushed Mary a ball是不合法的句子,虽然push似乎可以使Mary潜在拥有这个球,但由于push属于“verb of continuous causation of accompanied motion in some manner”这一不可转换双及物动词语义类,无法运用狭域转换限制规则原则进行双及物结构与格结构转换操作。与此相反的是,throw可以出现在双宾结构John throw Mary a ball中,因为它属于”verbs of instantaneous causation of ballistic motion”这一刻转换双及物动词语义类,狭域转换限制原则允许与格结构转换操作。据此我们可以发现,狭域转换限制原则规定了双及物动词的语义类别,它将英语双及物动词划分为可转换双及物动词和不可转换双及物动词两大类。每一类里分别有不同的次级语义类别,Pinker et al.共罗列了14个次级语义类别[6]204,具体如表1和表2所示。

表1 可转换双及物动词

表2 不可转换双及物动词

三、汉语双及物结构

从句法角度看,Liu认为汉语双及物结构主要有三种表现类型[12],分别为V-NP-NP,V-给-NP-NP和VNP-给-NP,示例如下:

(1)我送你一本书。

NP1 VNP2NP3

(2)我送给你一本书。

NP1 V给NP2 NP2

(3)我送一本书给你。

NP1VNP2给NP3

关于汉语双及物结构这三种表现形式到底如何归类到对应的英语双宾结构和与格结构,不同学者给出了不同看法。Li&Thompson&Li认为汉语V-NP-NP,V-给-NP-NP和V-NP-给-NP是汉语双宾句的三种不同变体或变异形式(variants/permutations)[13-15],V-给-NP-NP和V-NP-给-NP中的“给”句法地位一致,都属于副动词②(coverb)或动词③(verb)范畴,因而V-给-NP-NP/V-NP-给-NP和V-NP-NP一样都直接携带两个宾语,构成双宾结构。但大多数的研究都认为汉语双及物结构和英语一样也主要包含双宾结构和与格结构两大类[16-17]。V-NP-NP是汉语中典型的双宾结构,V-NP-给-NP是典型的与格结构。V-给-NPNP是V-NP-NP的一个子类,其中的“给”紧跟动词(V)后形成一个复合动词,和V-NP-NP一样后面都直接携带双宾语。

从语义角度看,Pinker认为英语双宾结构和与格结构所表达的基本语义不同[6]89,双宾结构的基本语义是“主语使间接宾语拥有直接宾语”;与格结构表达的基本语义是“主语使直接宾语转移至间接宾语”,这两种基本语义的差异是由双及物动词所进入的结构本身决定的。但汉语双宾句表达的基本语义则更为复杂,汉语除了有和英语类似的“致使拥有”义的双宾句外还有表达“致使损失”义的双宾句。汉语中的“偷”、“抢”、“吃”、“穿破”、“砸坏”等双及物动词进入的双宾结构表达的基本语义都是“主语使间接宾语失去直接宾语”,例如“我吃了他两个苹果”表征的基本语义是“我吃了他两个苹果,结果致使他失去了两个苹果”。

Li&Thompsom将能进入汉语双宾句和与格句的双及物动词按照其间接宾语前能否出现“给”分成“‘给’强制出现”、“‘给’选择出现”和“‘给’禁止出现”三大类[13]。“给”强制出现要求“给”必须出现在间接宾语之前;“给”选择出现意味着“给”可以出现也可以不出现在间接宾语之前;“给”禁止出现意味着“给”不允许出现在间接宾语之前。三类双及物动词的类型、实例及其例句见表3。

表3 “给”的相对位置规约的汉语双及物动词

(续表3)

从句法结构角度看,“给”强制出现类双及物动词可以进入与格结构,但不可以进入双宾结构。比如“他带给我一份礼物”或“他带一份礼物给我”均可以接受,但“他带我一份礼物”则不可以接受。“给”选择出现类双及物动词既可以进入双宾结构也可以进入与格结构。比如“我送她一本书”、“我送一本书给她”和“我送给她一本书”均可以接受。“给”禁止出现类双及物动词只能进入双宾结构不能进入与格结构。比如“我告诉他一个故事”可以接受,但“我告诉一个故事给他”和“我告诉给他一个故事”均不可以接受。从语义角度看,虽然其中的“卖”、“偷”、“租”、“借”能进入双宾结构,但语义上存在歧义,如(1)既可以表达“我从他那儿偷了一辆自行车”的“致使损失”基本语义,也可以表达“我偷了一辆自行车,然后送给了他”的“致使拥有”基本语义,但Chung.R.,&Gordon.,P认为“致使损失”是这类双宾结构的缺省(default)义[9],也就是说这类歧义类双及物动词进入的双宾结构倾向于表达“致使间接宾语失去直接宾语”的基本语义。因此,我们可以发现这三类动词中的部分动词如“卖”、“偷”、“租”、“借”、“抢”、“吃”、“摔”等进入双宾结构(1/2)都可以表达“致使损失”的基本语义,即双及物动词致使间接宾语失去直接宾语。

(1)我偷他一辆自行车。

(2)我吃他一个苹果。

四、汉语双及物结构与格转换

Pinker提出英语双及物与格转换受到广域转换原则(BBR)和狭域转换原则(NRR)的制约[6]186。并且认为广域转换原则包括的与格转换涉及的双及物结构基本语义特征条件和连接句法和语义论元的连接规则都受到普遍语法制约,为所有语言所共享。而狭域转换原则作为一种规约性原则在语言间存在参数差异,不同语言乃至方言中存在的与格结构转换受到的狭域转换制约原则都不一样。狭域转换制约原则定义了双及物动词的语义类别,分别为可转换类双及物动词和不可转换类双及物动词,两大语义类别还涵括了许多次级语义类别。Huang基于Pinker狭域转换制约原则所定义的双及物动词语义类别只分析了汉语“致使拥有”语义类动词的与格转换情况,并且将其和对应的英语双及物动词与格转换情况进行对比[18]。该文将基于广域和狭域转换制约原则对汉语“致使拥有”和“致使损失”两大语义类别定义的双及物动词进行分析,并找出汉、英语双及物结构与格转化的参数差异。

首先,笔者发现广域转换原则对汉语“致使拥有”类双及物动词与格转化有制约作用,但英、汉语双及物结构与格转化是否都受到相同的广域转换制约原则的限制。按照上一节的分析我们发现“‘给’选择出现”和“‘给’禁止出现”类中的部分双及物动词能进入双宾结构,因为这些双及物动词拥有“致使拥有”的基本语义。而之所以“‘给’强制出现”类双及物动词只能出现在与格结构中不能出现在双宾结构中的原因在于它们不符合双及物结构转换的广域制约原则,不具备“致使拥有”这一双宾结构基本语义,这类双及物动词无法确保间接宾语拥有直接宾语。例如(1a)我送给她一束花,结果致使她拥有了这束花;(1b)我告诉他一个好消息,结果致使他在隐喻意义上拥有了这个消息。而“递”之所以不能进入双宾结构是因为它没有“致使拥有”的基本语义,“递”这个动作无法确保她实际拥有这本书。

(1)a.我送(给)她一束花。“给”选择出现

b.我告诉她一个好消息。“给”禁止出现(2)a.我递给她一本书。“给”强制出现

b.我递她一本书。①

这些具有“致使拥有”基本语义的汉语双及物动词和英语一样都受到广域转换制约原则的限制。连接规则将目标论元和客事论元分别连接到间接宾语和直接宾语位置上,且与格转换都受到双及物动词“致使拥有”的基本语义特征的制约。但和英语不一样的是,汉语三类双及物动词中还存一些诸如“偷”、“吃”、“租”等动词,它们也能进入双宾结构,但表达的基本语义是“致使损失”。

前面提到双及物结构的基本句法和语义结构的匹配可以通过普遍的连接规则得到预测,施事论元被连接到主语位置,目标论元被连接到间接宾语位置,客事论元被连接到直接宾语位置。但“我吃了他两个苹果”中的间接宾语“他”不是潜在的拥有者而是直接宾语“苹果”的来源,在该双及物论元结构中作“来源论元”。同类的表达“致损”类动词如“偷”、“摔”等进入的双及物结构中的间接宾语都是“来源论元”。因此,匹配双及物句法和语义的连接规则并非是普遍原则[19],而应该存在跨语参数差异。

狭域转换原则规定了能够进入进入双宾结构的双及物动词的类别,并且该原则存在跨语参数差异。由此,我们可以预测英、汉语能够进入双宾结构的动词即能够参与与格转换的动词类别也应该存在参数差异。例如,汉语中的“吃”、“用”、“花费”等能进入双宾结构如(1a),但相应的英语动词eat,use,spend并非双宾动词不能进入双宾结构如(1b)。

(1)a.我用了他三张纸。

b.I used him three pieces of paper.①英语中有一些双及物动词如throw,bring,kick,make,pour,send等能进入双宾结构如(2a),但对应的汉语动词“丢”、“带”、“踢”、“做”、“倒”、“寄”等不能进入进入双宾结构(2b)。

(2)a.John throw Mary a ball.

b.约翰扔玛丽一个球。①此外,还存在一些英语双及物动词如give,sell,tell,teach,steal,buy及其对应的汉语双及物动词“给”、“卖”、“告诉”、“教”、“偷”、“买”均能进入双宾结构如(3a/b)。

(3)a.I told you a story.

b.我告诉你一个故事。基于语义的部分英、汉语双及物动词按照与格可转换性进行分类如表4所示:

表4 语义规约的英、汉双及物动词

从上表可以发现,狭域转换制约原则规定的能进入双宾结构的英、汉语双及物动词语义类别存在差异。英、汉语给予类、交流类、寄送类都能进入双宾结构,属于可转换类双及物动词,而选择类和贡献类双及物动词均不能进入双宾结构,属于不可转换类双及物动词。换句话说,上述几类双英、汉语及物动词狭域转换制约原则一致。消耗类、运动类、创造类双及物动词进入英、汉语双宾结构的能力存在参数差异,这表明上述三类英、汉语双及物动词的狭域转换制约原则不一致。

五、结语

该文分析了汉语双及物结构与格转换的语义制约原则,结果表明广域制约原则并不是普遍原则而存在跨语参数差异。Pinker(1989)认为广域制约原则中的连接规则是一套普遍原则,在句法和语义的匹配过程中涉及的目标论元被匹配至间接宾语位置,表征的是直接宾语的拥有者。但汉语事实却表明并非所有的间接宾语都一定被目标论元占据,在表达“致使损失”的汉语双宾结构中,间接宾语位置所投射的语义结构是来源论元,表征的是直接宾语的损失者。而狭域制约限制作为一套规约性原则规定了双及物动词进入双宾结构的能力,由于狭域转换原则存在参数差异,所以相应地英、汉语双及物动词进入双宾结构的能力也存在参数差异。

注释:

①指该句子根据本族语者语感判断不可接受。

②副动词(coverb)指的是像“对”、“跟”、“朝”、“给”等在语法化过程中既具有动词又有介词特征的句法语类。③Li(1985,1990)认为汉语V-给-NP-NP和V-NP-给-NP结构中的“给”属于动词语类。

[1]CHOMSKY N.Reflections on language[M].New York:Pantheon,1975:125-140.

[2]Larson,Richard.On the double object construction[J].Linguistic Inquiry,1988(19):335-391.

[3]AOUN J.and Y-H.A.Li.Scope and Constituency[J].Linguistic Inquiry,1989(20):141-172.

[4]SNYDER W,STOMSWOLD K.The structure and acquisition of English dative constructions[J].Linguistic Inquiry,1997(28):281-317.

[5]何晓炜.双宾结构和与格结构的关系分析[J].外国语,2003(2):25-31.

[6]PINKER S.Learnability and Cognition[M].Cambridge,MA.:The MIT Press,1989.

[7]Bley-Vroman,R.,&Yoshinaga,N.Broad and narrow-range constraints on the English dative alternation:Some fundamental differences between native speakers and foreign language learners[J].University of Hawaii Working Papers in ESL,1992(11):157-199.

[8]INAGAKI S.Japanese and Chinese learners'acquisition of the narrow-range rules for the dative alternation in English[J]. Language Learning,1997(47):637-669.

[9]CHUNG T T.R,GORDON P.The acquisition of Chinese dative constructions.A.Greenhill et al.(eds.).Proceedings of the Boston University Conference on Language Development[C].Somerville:Cascadilla Press,1998:109-120.

[10]HOVAV R,LEVIN.The English dative alternation:The case for verb sensitivity[J].Journal of Linguistics,2008(44):129-166.

[11]韩百敬,薛芬.中国英语学习者对英语与格转换的习得研究[J].外语教学与研究,2014(5):759-768.

[12]LIU F H.Dative Constructions in Chinese[J].Language and Linguistics,2006(4):863-904.

[13]LI C N,SANDRA A.Thompsom.Mandarin Chinese:A Functional Reference Grammar[M].Berkeley:University of California Press,1981:370-388.

[14]LI Yen-hui Audrey.Abstract of case in Chinese[D].University of Southern California dissertation,1985:28-39.

[15]LI Yen-hui Audrey.Order and constituency in Mandarin Chinese[M].Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,1990:156-173.

[16]Ahrens,Kathleen.The meaning of the double object construction in Chinese[C].Proceedings of the Sixth North American Con

ference on Chinese Linguistics,Vol.1:Syntax and Semantics.Los Angeles:GSIL,University of Southern California,1995:1-10.

[17]Huang,Chu-Ren&Ruo-ping Mo.Mandarin ditransitive constructions and the category of gei[C].Berkely:Berkeley Linguis

tics Society,1992:109-122.

[18]Huang,S.A comparative study of the dative alternation in Mandarin and Taiwanese(Unpublished manuscript)[M].University of Hawaii at Manoa,1994:54-80.

[19]Bowerman,M.Mapping thematic roles onto syntactic functions:are children helped by innate linking rules?[J].Linguistics,1990(28):1253-1289.

【责任编辑:孙健】

On Dative Alternation in Chinese Ditransitive Constructions and Its Broad-range and Narrow-range Constraining Rules

FANG Shao-hua

(School of Foreign Languages,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240,Shanghai China)

The study compares the broad-range and narrow-range rules constraining the dative alternation in Chinese and English ditransitive constructions from the perspective of cross-linguistic variation.The results indicate that the dativizability of Chinese ditransitive constructions cannot be predicted via broad-range rules.The linking rule links the source argument to the indirect object in Chinese ditransitive constructions denoting deprivation semantically,which contradicts with the claim made by Pinker(1989)that goal argument always occupies the indirect object position.The narrow-range rules define the ability of ditransitive verbs entering into the double object structure.Due to the parametric differences triggered by the principle,ditransitive verbs in Chinese and English differ in their dativizability.

Chinese ditransitive constructions;dative alternation;broad-range rules;narrow-range rules

H319

A

1671-5934(2016)04-0104-06

2016-06-08

方少华(1991-),男,浙江杭州人,硕士研究生在读,研究方向为第二语言习得。