国内博物馆传统展览业的数字化应用及对策

2016-10-17周加胜

周加胜

(深圳市博物馆,广东 深圳 518026)

国内博物馆传统展览业的数字化应用及对策

周加胜

(深圳市博物馆,广东 深圳 518026)

网络时代的到来使传统博物馆行业受到了空前的挑战,文物进展柜等传统的文物展览在体制观念、展示模式、展览手段等方面存在着诸多困境。展览数字化和相关教育推广手段的转型是网络时代的发展要求,当然,数字化的展览有赖于传统展览业各种要素的介入以扩大社会影响力,推广研究成果;统筹策划以提升展览质量,最终形成成熟的数字展览业态。博物馆展览业唯有顺流而上,才能在网络时代开创出一条智慧博物馆之路。

数字化应用;智慧型博物馆;展览模式;传统展览

近些年伴随着经济的发展及城镇化进程的加快,全国各地乃至边远山区都出土了大量的文物。为了提高地方的文化品位,丰富群众的文化生活,各地开始大建新的博物馆或者改、扩建旧馆,各馆的展览也兴起了一股新的多媒体技术展览热潮。但在各地展览中,多存在展品形象基础薄弱和研究成果支撑不足的问题,这种情形尤其以偏远山区的博物馆最为严重,其直接导致博物馆展览的质量难以提高。同时,各地为了追求优秀的城市形象,对博物馆的展览数量也是“大干、快上”,每年二三十个临时展览同时推出,这几乎成了展示城市形象、推广城市文化、创建名牌城市的必备手段。展览内容看上去十分丰富,琳琅满目,然而繁荣的背后是教育推广人员的疲于奔命,观众的体验度不佳等一系列问题,这种情形也导致了前来参观的人们对城市文化的价值认同度不高。数字化的博物馆虽然融入了智慧城市的互联网潮流,但其自身也面临一些法律等相关问题尚未解决。基于上述问题,必须从基础研究入手,增强教育推广服务内容,借鉴互联网数字化手段,统筹安排各类展览。唯有如此,步入良性循环的智慧型博物馆方能沟通、凝聚民众共识,进一步影响城市行为的价值取向,激发公民积极进取的城镇化理念。

一、国内展览数字化应用的现状及面临的法律问题

(一)现状

从工业时代第一家博物馆在伦敦诞生以来,展览设计的主要表现形式是实物化展览,即通过展品、展柜、文字及图片等具体的实物向观众传递信息。然而,受场地、灯光等展出环境的制约,能够实际展示出来的往往只是少部分文物,大部分的精品仍然收藏在各大博物馆的库房中。而以计算机三维为代表的多媒体数字技术则可让所有文物以动态形式呈现,特别是一些不可复制的场景或物品通过虚拟现实的方式,让观众可以在有限的空间内得到综合的感官体验。国内这一方面数字化技术的代表是“走进《清明上河图》”数字展示项目,它将现今宋史领域的研究成果通过数字化完美的展现,包括对声音进行三维定位,模拟了图中七百多组人物对话、动作及背景声音[1]。这种虚拟技术不仅有效节约资源,而且它传递的信息量大,可以为抽象的概念演绎创造更广阔的空间。像360度IMAX环球影像及3D甚至于4D体验将会极大提高观众的参观兴趣,如鸟儿从天空飞过的时候人们可以感受到对面吹来的风;视频中电闪雷鸣时,展厅内的灯光同步闪烁,模拟雨点飘落的感觉;甚至可以像苹果手机的SIRI一样,做到人与物的对话。可以预见的未来,可穿戴设备、人体内植入设备将替代现在媒介去收集、梳理、筛选信息,甚至可以不用视觉或听觉的方式来接受信息。数字化远程移动互联网的应用可以让博物馆提供全天候的虚拟服务,这为博物馆的传播提供了一个飞速发展的平台。

伴随着多媒体数字技术的发展以及互联网技术的成熟,新材料不断出现,与建筑照明相关的技术也取得了突破性进展,数字化展览已成为博物馆展览紧跟时代潮流的表达形式。国内第一家运用高科技、数字化展览的是北京科学技术馆,从每年的寒暑假馆内各个活动项目大排长龙就足以说明其对公众科普活动的成功。之后在各类自然馆、科技馆的数字化展览也取得了长时间吸引观众的良好效果,以文物藏品为主的社会历史类博物馆也正在迎头赶上这股数字化潮流。

随着互联网对人们的生活产生日益深远的影响,多媒体数字化的展示手段在博物馆的展览中的作用也越发重要。博物馆展览已不再是静态实物展示,影像、视频和光影结合产生的特效变幻,新颖的动态效果展示文化,更能吸引观众的注意力,让观众从传统的视觉参观转向听觉、触觉等综合感官体验,从而更加高效地传递展览内容。如浙江余杭河姆渡遗址博物馆,通过动画短片动态展示河姆渡文化先民建造干栏式房屋的过程,包括伐木、裁料、开板、取材、劈削、加工、凿卯、挖坑、立柱、架板、铺草等各道程序,深层次地传播中国传统建筑文化的知识[2]。从宣传推广的角度来看,这一视频也可以做成一个手工小作坊,省去伐木这一步,其他皆可现场操作,请木工师傅指导如何建造一座南方特色的干栏式小屋,儿童可以造小屋,成人可以造比例稍大一点的。数字化播放与手工操作的完美结合,能更有效的提高观众对博物馆的认可度。

尽管大部分学者将多媒体数字化视为展览的一种辅助手段[3],但在现实中却大有超越实物展示的趋势。智能手机在世界范围内基本普及,要找非智能手机真要去博物馆参观了,以什么样的内容和方式去满足观众的心理需求,为观众提供高质量的服务,是每个博物馆人必须思考的一个问题。现在各博物馆基于手机用户的庞大需求,一般会推出IOS和Android系统的移动APP或者微信客户端,将实物展览及真人语音讲解全程推送到手机端。因为越来越多的人黏附于微信等互联网社交手段,当人们通过扫描二维码就能观看全部实物展示中的博物馆,而且每件文物都能360度三维观看时,这就对博物馆提出了更高的要求。如何能吸引更多的观众走进博物馆并且在博物馆中停留更长时间?或许后期的教育推广活动是解决此类问题的重要手段之一。

(二)法律问题

数字化三维虚拟展览虽然在国内已蔚然成风,但目前有关法律法规相对滞后,这是数字化、智慧型博物馆建设的潜在风险。虽然在2015年5月通过的《中华人民共和国公共文化服务保障法草案》中第一章第十条中提到:“国家鼓励和支持公共服务与科技融合,推动运用数字技术、现代信息技术和传播技术,提高公共文化服务水平”,第十四条也提出“地方人民政府应当加强基层公共文化设施的数字化建设,提高数字化服务能力”,第三章第二十九条亦指出:“国家统筹规划公共数字文化建设,构建标准统一、互联互通的公共数字文化网络,建设公共文化信息资源库,实现基层网络服务共建共享。国家支持开发数字文化产品,推动利用宽带互联网、移动互联网、广播电视网和卫星网络提供公共文化服务”。看上去国家大力提倡包括博物馆在内的公共文化服务的数字化建设,但这仅是草案,而与文物及博物馆密切相关的两部大法却对此惜墨如金。《中华人民共和国文物保护法》(2015年修订版)第四章第四十六条规定:“修复馆藏文物,不得改变馆藏文物的原状;复制、拍摄、拓印馆藏文物,不得对馆藏文物造成损害。具体管理办法由国务院制定。不可移动文物的单体文物的修复、复制、拍摄、拓印,适用前款规定”。在文物数字化的过程中,仅有“拍摄、复制”条款并不足以支撑整个博物馆数字化的进程。国务院在2015年发布的《博物馆条例》对此也是语焉不详。如3D打印技术,或类似于传统的文物复制,但又有区别。传统概念的复制品是同种材料的复制,而目前的3D打印技术无法做到这一点,仅是外形相似。当然,未来如果技术进步,或许可以做到真正意义上的复制。因此,为适应数字化浪潮,这两部与博物馆行业息息相关的法律应该急需补充和完善相关的数字化条例。

二、数字化手段助力研究成果的推广

博物馆的收藏、研究、展览、教育四大功能密不可分,没有收藏便无从研究;反之,没有研究,收藏会陷入盲目,展览也成为无本之水,教育推广更不可能开花结果。如上世纪九十年代初,京城市场上北魏陶俑在各大馆藏机构的抢购下出现越收越多现象,就是先期研究介入不足的结果。在“盛世收藏热”的推动下,甚至出现了像冀宝斋博物馆[4]、华达佛教艺术博物馆[5]等民间收藏机构被指收购大量赝品做展览的情形。之所以引起如此巨大的争议,也是因为其收藏行为缺乏前期研究基础所致。对于各地博物馆展览,其中最重要的是对各地城市史的研究和解读,这是地志性博物馆的立馆之本。现如今各地市级的博物馆在古代可能就是一个广义上的城市群,犹如当今的长三角和珠三角城市群,历史上本属于松江府和广州府管辖范围。所以,在解读城市史时不能局限于当下的城市,在涉及文物古迹保护、文化名城建设、历史文化街区的划定等问题更要从历史的源头来追述,唯有如此,才能真正透过历史关照现实。离开了基础研究的支撑,不仅展览无从谈起,数字化更是无根之木。

研究成果在展览中首先体现在展览大纲的撰写上,国内博物馆往往从考古的角度对藏品的时代、尺寸、类别等做简单的描述,较少对藏品背后的历史价值、文化内涵等相关信息进行揭示。这两类的展示手段运用的比例较难把握,如上海博物馆和深圳博物馆的馆藏青铜器展在这两类展示手段上就恰好步入两个极端。两馆在馆藏青铜器方面都有深厚的研究基础,然而,上海博物馆就采用第一种展示手段,即类似艺术品陈列的简单描述的说明形式。这种展示方式失之过简,导致了大多数观众对其镇馆之宝大克鼎视而不见。而深圳馆的展览却采用大量增加说明文字来深度扩展内容,例如对青铜甬钟的展示用结构图示对甬钟的分类和功能进行了说明;对青铜车马器的展示中用图例再现了“车”字的发展历程及铜车马复原图;对青铜爵的展示中在背景板上有大量关于青铜酒器分类和‘淫酒亡国’等内容的说明,并同时对青铜爵的制作工艺利用图例的方式进行了详细描述[6]。

这种大量的图文阅读会造成视觉轰炸而导致观众对文物信息的选择产生疲劳,如何根据内容对展示的说明文字进行取舍,从而让观众把握展览的重点,这是衡量一个展览是否成功的重要标准之一,过简过繁皆不可取。针对上海和深圳博物馆的两种极端做法应采取中和之道,即上海博物馆要适度增加文字说明比例,而深圳博物馆可将文字说明缩减,其中大量的图示部分可以放在后期教育推广活动中。如让观众用陶土制作爵、车、马、甬钟等,然后通过颜料做成青铜色。随着3D打印技术的普及,这些不同类型的酒器等可以即时打印,也是观众参与互动的一种方式。这样既可以将展示文字大量缩短,又能让观众在快速参观之后参与相关展览体验活动。

如今各大博物馆争相做数字化博物馆的过程中,数字技术也为人们提供了一个展览做成多种版本的可能。比如这两个展览在传统展览过程中只能做一个版本,即实物展览。数字化展览后,同样这个展览可以做成给儿童观看的儿童版:内容上采用儿童字体,加入适度的动画,减少文字说明;还可以做成中学生版:内容上契合课本教材,文字上不妨采用这个年龄段流行的火星文;也可以做成专家版:内容上更加有深度;还可以做成普通观众版:着重于普及知识,减少说明文字的阅读量。这样几种版本的展览放在官方网站或手机客户端之后,相信会吸引不同层次、不同年龄段的观众。通过数字化这样新颖的展览手段,将会大大提高博物馆对观众的吸引力。

三、数字化技术提升教育推广的社会效能

根植于展览的教育,特别是对于未成年教育,是现代博物馆服务大众的重要基石。它肇始于美国史密森博物馆,其在一百年前首创了儿童教育的先例[7]。2008年,我国博物馆逐步实施免费开放后,各博物馆都在探索如何针对未成年人的教育。故宫博物院、山东博物馆、内蒙古博物院等都在积极探索一种更为长效的合作机制。深圳博物馆曾联合当地莲花小学共同推出小学生版的博物馆教材,由博物馆的研究人员赴学校定期举行讲座,并且利用双休日开展小学生讲解员志愿者服务活动。然而,截止到2013年,仅有陕西和重庆两地政府下达通知,明确要求所属教育部门把博物馆教育纳入国民基础教育体系,其他各省教育部门尚未与博物馆达成此种教育共识[8]。儿童是国家的未来,紧紧围绕儿童展开博物馆教育是博物馆教育推广的重中之重。一个优秀的展览,首先要面对儿童的世界,可以利用数字化技术做成儿童版本,并结合电台、电视台、广播电台等手段进行广泛传播,让儿童真正浸入博物馆的教育之中。

国外博物馆对教育推广服务特别重视,可以说做到了密切联系群众,从群众中来,到群众中去。各个小区的居民甚至可以通过博物馆提供的掌上电脑了解股市行情,通过手势控制来建立自己喜欢的文物数据库等。像大英博物馆的教育推广活动也给人们一些重要的启示:一是各大馆每年相互从各馆引进各种精品展览,并围绕展览进行大量的教育推广活动,限于运作机制及展出时间短等原因,很少有相关衍生的文化产品出现。从2015年度全国十大文化产品示范单位的代表作来看,多是根据自己的馆藏作品来制作相关文化衍生品。如国家博物馆的红山玉龙花瓶及杯盘组、苏州博物馆的秘色瓷莲花碗曲奇、山西博物院的千足金鴞卣吊坠、湖北省博物馆的蟠龙飞凤纹丝巾等[9],今后针对临时展览制作相关衍生品或许是繁荣博物馆文化产品的一个努力方向。从今年评选结果来看,获奖文化产品多为实物产品,并没有数字文化产品,所以,文化产品数字化或者数字化的文化产品也是各博物馆文化创意产品的研发方向。二是在后续的亲子活动中,国内的各馆大多仅仅围绕临时展览开展活动,例如考古小作坊、制作相关器型的陶瓷器等,很少开展深入宣传学习该展览所在地文化的相关活动,如学说当地话、表演当地著名戏曲剧目等等。各地博物馆承载了地方的风俗、历史、自然、人文、经济等重要信息,尤其是各地的非物质文化遗产。深入挖掘这种地域文化资源,才能真正吸引观众,这也是一个展览增强观众黏性的良好途径,并将博物馆的教育推广向纵深纬度发展。

国内博物馆的其他教育推广活动如培训小讲解员、开展流动展览、举办专题讲座等多停留在数量的追求阶段,少有质量的评估和考核,且扎根于社区、体现地域文化特色教育的长期活动相对较少。但也有一些博物馆在这方面开始了先行先试,如四川博物院的“大篷车流动博物馆”活动将展览送到偏远山区、军营、厂矿等地,成为展览下乡的一个长期保留项目。深圳博物馆也开展了类似流动展览活动,将展览深入到学校、社区,特别是依托市级廉政教育基地的优势,开展了长期的反腐倡廉展览下基层党政机关活动,收到了良好的反腐宣传效果,已成为一个优质的展览品牌。博物馆的教育项目只有走差异化、细分观众的发展道路,才能真正起到为全社会服务的作用。

国内各大博物馆基于现代化多媒体传播手段相继推出形式各样的展览暨教育活动,如通过微信发布讲座信息、活动方案、展览内容等,对观众的吸引力大为提高。虽然起到了信息传播的作用,但这仅停留在初级的广告阶段,如何吸引观众进入到博物馆中是亟须思考的问题。反观国外博物馆,将数字化手段融入馆内的实际操作应用中,充分调动了观众参与的积极性。如新西兰国家博物馆馆内设有五百米长的数字墙供观众自由处理上传的视频、图片,也可以加入自己编入的动画等。哥本哈根博物馆将文物数字化之后输入到4个长103米、宽2.4米的大屏幕组成的“古迹互动墙”中,观众可以添加评论,观看自己喜欢的内容,或制作影像传送给自己的亲朋好友。甚至可以通过USB接口、蓝牙、WIFI等手段直接下载“古迹互动墙”中的数据,也可以通过这些方式将自己手机、电脑中的数据直接上传到“互动墙”的数据库中进行加工编辑,真正实现人机交互的数字化的互动,极大提高了观众的参与热情。

此外,国内各馆高频率的展览也给教育推广活动造成了很多困难。通常是一个展览只进行一场活动就面临撤展的境地,或是多个展览同时进行教育推广活动,但是人力资源面临巨大的挑战,观众也很难取舍。因为多活动同时进行,为了保证组织的顺利进行,就要对报名进行限制,很多观众往往各个活动都想体验一番,但到下次报名时展览已撤,相应的活动也结束。展览并不是越多越好,表面上是繁荣兴旺,但后续体验不佳,长此以往会造成本地观众的流失。

四、统筹策划以提升展览质量

策展人负责制——国内一级馆大多都实行这一制度[10],展览部具体策划整年度的展览项目,各展览部门有一个运作团队包括撰写大纲、整体设计、组织施工、布展撤展、媒体宣传等。各个部门在年底可提交下一年度的展览计划至馆内的学术委员会,经馆内讨论后再将展览放至官网、微信、微博等数字化平台由观众打分评出最想看的几个展览,综合评优之后各个策展人开始组队运作来年的展览。基于各馆的情况不同,每年推出的展览数量也不同,少则五六个,多则达二十几个。以国家博物馆为例,据其官方网站统计,今年元旦推出固定展览和临时展览共计23个展览同时展出。

作为2014年度国家文物局开始首批试点运营的六家智慧博物馆之一的广东省博物馆在这一方面更走在了时代前沿,对策展进行了大胆创新,其《牵星过洋——万历时代的海贸传奇》展览首开行业先河,尝试引入“学生策展人”制度,大胆启用来自不同专业背景的大中专学生参与到展览教育项目的策划。另外还携手广州地铁,在地铁广州塔站发布《千年海丝,文明广州——海上丝绸之路文化展》,市民们不出地铁站就能欣赏到粤博大量馆藏文物精品;同期还联合广州市少年宫,将小艺术家眼中的“海上丝绸之路”作品化身成广州地铁APM线文化专列、联合广东广播电视台广播英文节目Lingnan Voices《粤洋纪》,首创推出国内电台版微信语音导览服务等[11]。电视与微信相结合的对外传播,是数字化、智慧型博物馆的有益探索,也是国内博物馆首次成功渗透进入其他公共文化空间的尝试。其他博物馆也有类似与电视台等第三方公共机构合作的尝试,如湖南省博物馆主办的《还原大师——何绍基的书法世界》展览中有部分展品的配音就是邀请湖南电视台知名主持人汪涵进行讲解[12]。但是与广东省博物馆相比较,其合作力度与深度均稍逊一筹。

近年来,随着观众素质的提升,在展示馆藏精品文物的同时,举办各类临时展览,向观众展示各种艺术文化、展现不同时代的人文精神、已成为各大博物馆转换服务模式、增强服务内容的重要形式。以国博、故宫等各大一级博物馆为代表,积极拓宽国内外展览渠道,加强各种大型、原创精品展览资源建设,引进及推广各种国内外的临时展览数量大大超越各馆的固定陈列展览数量,基本已成为各个博物馆的核心工作,也是各大博物馆策展人员的主要业务之一。

国外的博物馆大多意识到临时展览太多的弊端,通常会用长达两三年的时间来策划一个大型的临时展览。如2007年9月13日大英博物馆展出的《秦始皇:中国的兵马俑》展览,从确定选题到展览开幕长达两年。由于宣传策划到位,其50万张门票基本销售一空,大英博物馆称“圣诞节后将把闭馆时间延长至午夜,如有必要,展出结束前博物馆将24小时不关闭[13]”。在策展人的统筹策划下,这个展览的教育推广活动也是丰富多彩,除了传统的讲座外,还有电影展播及现场诗朗诵、书法、爵士乐的即兴表演。亲子活动中有考古小作坊、制作小兵马俑、仿造紫禁城等。还专门在中秋节赏月的同时,提供茶艺表演、品茶、学说普通话、习扇子舞等有中国特色的活动。其相应的文化产业也异常发达,小兵马俑的复制品、印有兵马俑图案的饼干、领带、T恤、杯子、书、明信片、视频等销售十分的火爆。这个展览不仅将中国文化推向了世界,也带动了各国人民来中国旅游的热情。这不仅是一个展览,更是一场文化外交,是国家软实力的一场展示。

当然,国内也有类似的经过长时间策划走出去的展览,如2004年10月在纽约展览的《中国:走向盛唐,公元200年-750年》,这个展览策划由时任大都会亚洲艺术部主任的屈志仁耗时七年努力促成,在美国、日本、香港等地巡回展览,取得了巨大的成功。但此展览是举国之力所办,参加展览的300多件文物精品是经过14个省市47家文博单位精心挑选出来,国内单一博物馆的对外展览大多不具备这种运作实力,因此,对各地博物馆的出境巡回展览仅仅起到一个标杆示范作用,不具备可操作的借鉴性标准。

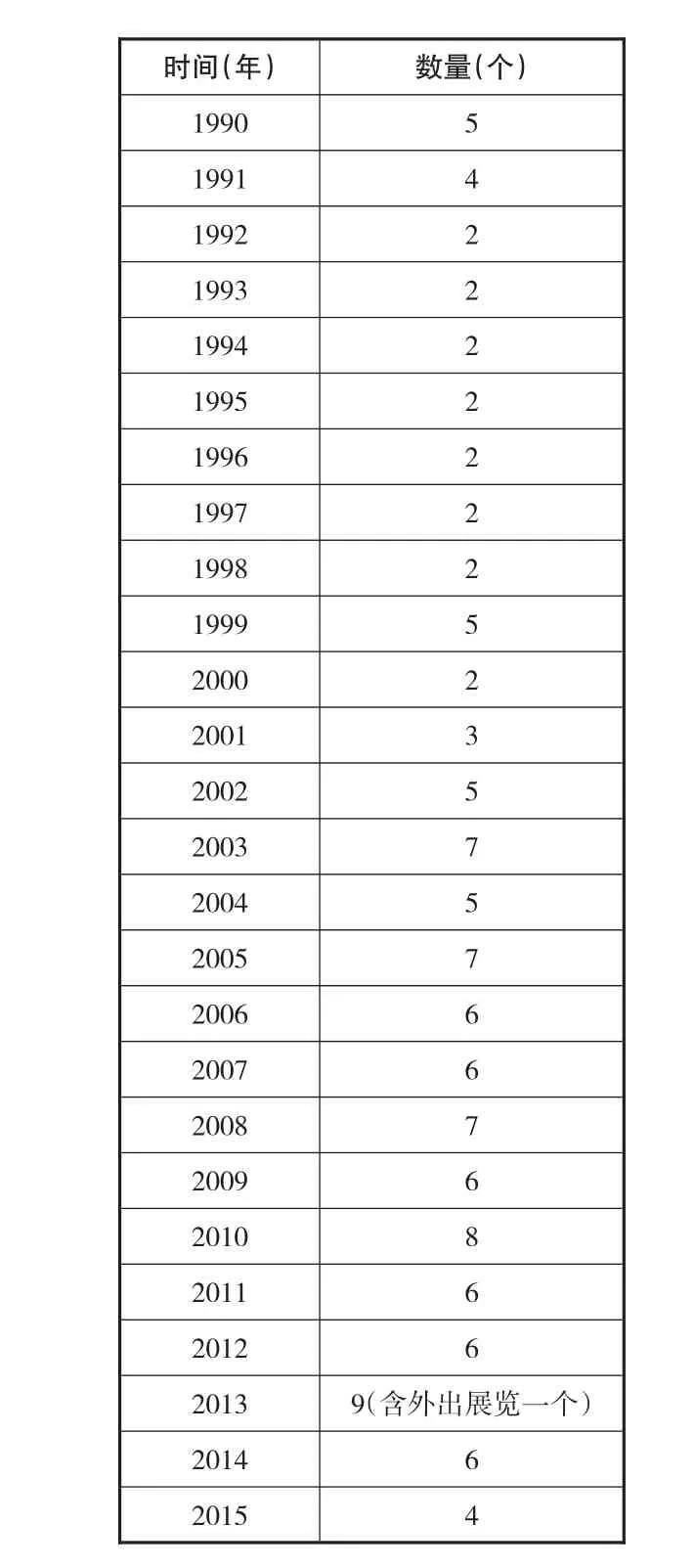

2014年10月29日香港历史博物馆开幕的《皇村瑰宝——俄罗斯宫廷文物展》也经过了长达三年的筹备时间,这类展览相应的展期也长,一般都是三四个月之久,这样有利于后续教育推广活动的开展。除策划周期长之外,每年的临时展览数量并不多,以香港历史博物馆为例,从1990年到2000年,每年的专题(临时)展览基本固定在两个,其中1990年和1999年为五个,1991年为四个。2001年到2014年是展览突飞猛进的阶段,基本每年稳定在五到八个展览,最多是2013年九个(详情见表1)。从2015年开始恢复到四个专题展览,说明香港历史博物馆经过多年的发展也在寻求一个最佳平衡点。每年临时展览数量多寡,对策展人的取舍是很大的考验。

表1 香港历史博物馆近二十五年临时展览数量统计

国外博物馆之所以能长达两三年举办一个展览,和其文化市场运作机制密不可分,基本都有雄厚的资金支持,如大英博物馆的兵马俑展览得到摩根·士丹利集团的支持,香港历史博物馆的皇宫瑰宝展得到香港赛马会慈善基金的资助。由于宣传策划周密,展期相对较长,观众参观热情高,最后门票收入可以让展览实现盈利。反观国内限于公益性质,对于策展人员来说是个束缚,很少采取外来资助的模式,但广东省博物馆开始尝试在临时展览中的特别重要的展览进行收费,这种模式对目前的展览策划运作机制是一个重大的突破。

综上所述,现如今的博物馆已经融入到社会的骨髓中,成为一个城市、一个地区的符号,而且是一个国家软实力的象征。随着智慧型城市的到来,其中关键的一环——数字化展览能否取代传统展览?科技的发展让人们拭目以待。博物馆,不仅是公益的,也应该是公众的,每个展览不仅是博物馆的份内工作,在数字化时代,借助于互联网等多媒体手段,更应该从公众的需求出发,激发观众的参与度,使他们深入了解一段文化,一段历史,这对于提升公民素质,构建和谐社会,实现中国梦,进而促进人的全面发展无疑起到积极促进作用。

[1]李韵.去故宫,走近《清明上河图》[EB/OL].(2010-07-02)[2015-12-10].http://www.gmw.cn/01gmrb/2010-07/ 02/content_1167804.htm.

[2]黄彩霞.博物馆展览传播中的视听交流研究[D].杭州:浙江大学,2013:13.

[3]黄芳.多媒体技术在现代展览中的运用[J].南方论刊,2011(7):85.

[4]李茂君.民间博物馆风波[EB/OL].(2013-07-14)[2015-12-15].http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2013-07/ 14/content_1059034.htm.

[5]杜明楠.宝鸡一博物院引私人博物馆藏品专家:假的看不下去[EB/OL].(2015-10-10)[2015-12-16].http://news. hsw.cn/system/2015/1010/312139.shtml.

[6]魏敏.博物馆展览文字浅析——观众研究视野中的案例分析[J].东南文化,2012(2):119-123.

[7]段勇.当代美国博物馆[M].北京:科学出版社,2003:104.

[8]丁福利.论我国博物馆教育发展的新趋势[J].中国博物馆,2013(3):54.

[9]张双敏,严叶敏.首批“全国博物馆文化产品示范单位”名单揭晓[EB/OL].(2016-01-01)[2016-02-03].

http://www.ccrnews.com.cn/index.php/Xinwenzixun/content/id/59138.html.

[10]田甜.论中国博物馆“策展人负责制”的建立[D].南京:南京艺术学院,2012:24.

[11]蔡琴.丝绸之路:来自博物馆的讲述[EB/OL].(2015-09-23)[2016-01-02].http://sky.cssn.cn/kgx/kgsb/201509/ t20150929_2479937.shtml.

[12]湖南省博物馆.还原大师——何绍基的书法世界[EB/OL].(2016-01-05)[2016-02-22].http://www.hnmuseum. com/hnmuseum/whatson/2015HSJ/index.htm.

[13]张颖岚.大英博物馆“秦始皇:中国兵马俑”展览的启示和借鉴[J].文博,2008(5):65-69.

【责任编辑:赵佳丽】

Digital Application in and Countermeasures for Domestic Traditional Museum Exhibition Industry

ZHOU Jia-sheng

(Shenzhen Museum,Shenzhen 518026,Guangdong China)

The advent of the network era makes the traditional museum industry face unprecedented challenges.Difficulties exist in such aspects as system concept,display mode,and exhibition means in traditional cultural relics exhibition such as displaying cultural relics in showcases.Exhibition digitization and transformation of related methods of education promotion are requirements of the development of the Internet age.Of course,digital exhibition depends on involvement of various elements of the traditional exhibition so as to expand the social influence and promote research results.An overall planning enhances the exhibition quality,and a mature digital display format can be formed finally.Only by upstreaming can the museum exhibition industry create a road of smart museum in the Internet age.

digital application;smart museum,exhibition mode;traditional exhibition

G269.26

A

1671-5934(2016)04-0073-06

2016-05-13

教育部哲学与社会科学重大课题攻关项目(13JDZ038)

周加胜(1980-),男,山东日照人,博物馆馆员,历史学博士,研究方向为地域历史与文化、博物馆学。