法官裁判的“法感觉”

2016-10-19朱厚东南开大学法学院天津300350

朱厚东(南开大学 法学院,天津 300350)

法官裁判的“法感觉”

朱厚东(南开大学 法学院,天津 300350)

法官裁判案件要受到“法感觉”这一非理性因素的影响。作为一种特殊的司法直觉,“法感觉”的正确与否在很大程度上影响着待决案件的审判结果。在迥异的两种审判模式之下,“法感觉”呈现出不同的样态,发挥的作用也不尽相同。“法感觉”对法条主义审判的意义主要在于迅速准确地处理案件,节省时间和俭省信息处理费用;“法感觉”对后果主义审判的意义则在于帮助预测裁判的社会效果;另外“法感觉”对以整体性法律原则为依据的审判也适用。

法感觉;司法直觉;法条主义审判;后果主义审判

一、前言

自人类进入文明史以来,理性主义的大旗始终高扬在历史的天空。但强调非理性①非理性是指人的精神所特有的、与理性相对的,在心理上表现为本能意识,在认识上表现为主体的非逻辑认知形式和认知功能的要素的总称。何颖:《非理性及其价值研究》,中国社会科学出版,2003年版,第163页。的声音从来也是不绝如缕,关注人类社会发展进程中的非理性同样具有相当的意义。二者始终表现为一种你中有我、我中有你的姿态,既相互排斥,又相互吸纳,在几千年的论辩斗争中不断推动着人类社会的进步发展。正如邓晓芒所讲的“自那以后,西方哲学中一直处于隐性的非理性主义开始浮到面上来,与传统的理性主义的主流形成分庭抗礼甚至常常取而代之,直到后现代思潮使非理性主义成为时代的显学”。[1]人类理性之花正是因为有非理性绿叶的衬托才愈显出娇媚,同时,非理性的绿叶通过自身的“光合作用”输送了大量的养分滋养着科学理性的发展。

然而,长期以来我们对非理性的关注却是十分匮乏的,尤其反应到司法过程的研究,对法官裁判活动中非理性因素的关注还很不够。法官裁判因带入了法官的前见,不可避免陷入非理性的泥淖,且本身不可能完全克服。法官的经验、思维方式、信仰、性格、年龄、背景等都可能影响法官的思考与法官的行为。美国法学家杰罗姆·弗兰克说“法官作出决定实际上靠的是感觉而不是判断,靠的是灵感而不是推理”,并指出影响判决的至关重要的因素是法官关于一个具体案件的是非的直觉[2];哈奇森(Hutcheson)法官在《直觉的判断:司法中预感的作用》一文中也充分肯定了直觉在司法判决中的作用,“法官实际上是通过感觉而不是通过判断来判决的,是通过预感而不是通过推理来判决的”[3]。这些思想犹如醍醐灌顶,起到了开启鸿蒙、石破天惊的作用,为我们探究法官的裁判过程提供了一个全新的维度,因而具有相当的理论意义。正如波斯纳所言“就像在大多数决定中一样,直觉在司法决定中扮演了主要角色。直觉感官使法官、商人或军队指挥员能够迅速决定而无需清醒掂量和比较诸多可能行动进程的有利和不利因素”[4]100,可见法官的“法感觉”对司法裁判具有相当的影响,正因为如此,对待法官裁判活动中“法感觉”这类非理性因素与其视而不见,莫若坦然面对,承认其存在的合理性,理性地对待法官裁判的非理性因素,认真研究这样的裁判过程,承认和推广其中合理的做法,不合理的则用规则约束、制度制约,通过这一进路规范和约束法官的裁判活动,最大程度实现公正裁判,减少裁判错误。

现代认知心理学告诉我们,人们的行为始终会受到直觉的影响,法官作为普通的、个体的活生生的人,当然也不例外。“法感觉”作为法官裁判案件时对案件可能的裁判结果内心的一种法律直觉,其正确与否在很大程度上影响着待决案件的审判结果。笔者通过查阅和检索相关文献资料,发现国内学者对“法感觉”做过专门研究的不多,仅有的几篇关于“法感觉”的论文也只是从认知心理学的角度分析了“法感觉”,虽初步界定了它的概念、特征、分类等但没有结合具体审判模式做深入分析,未指出“法感觉”对法条主义审判和后果主义审判的不同意义。下面,笔者希望通过对“法感觉”的分析和对两种审判模式下“法感觉”的梳理,探究它在两种审判模式下的作用,“解密”法官裁判,以期探寻到那些实实在在影响着法官判案,而往往又被忽视的影响法官“法感觉”的因素,从而有的放矢,为建立起系统的规范法官裁判案件的法学方法、法律规范和法律制度提供一点借鉴,约束法官自由裁量、避免恣意司法。这也正是法学方法研究的应有之义,是法学方法研究不容推卸的历史使命。

二、“法感觉”的界定

关于“法感觉”,李安认为是一种“法律直觉”,一种不以人类意志控制的,基于人类的职业、阅历、知识和本能而存在的思维形式,是基于法律职业、司法阅历和法学知识而在一般直觉基础上所形成的一种高级司法认知,在我国也被称为“法感”[5]116;陈林林认为法感是一种“感性的判断能力”,他说“法律人在接触待决案件时,都能藉由潜意识、直觉和经验得出一个初步法律结论,这种感性的判断能力被称为‘法感’(Rechtsgefǜhl)”[6]49。谢晓尧将司法直觉概括为一种实践理性的沉淀,是一种法官的默会知识,由经验自然而然生成,求助于“不言自明”的知识系统来获得理所当然的背景性支撑[7];曾被评为“全国法院办案标兵的王林清法官认为,司法裁判中直觉与推理是共同起作用的,司法的实际情形中直觉起着先行作用,而后是“理性——分析”系统,或是验证,或是监控。法官的裁判很可能是推理与直觉共同参与的过程。他理解的直觉应该是直接获得案件的结论或者突然出现的顿悟。[8]学者们和王林清法官对“法感”、“司法直觉”等的定义和认识基本代表了当前学界和司法实务中对“法感觉”的认知,即从认知心理学的角度将其界定为一种“法律直觉”“感性的判断能力”或“顿悟”。此外,也有学者在另一种意义上使用“法感”,用其指称一般人所有的法律感情、法感情,类似于是非感、道德感、正义感①参见吴从周:《初探法感(Rechtsgefǜhl)——以民事案例出发思考其在法官判决中之地位》,载《法学方法论论丛》,2014年年刊,第105页;据吴所论的“法感”,是一种无可比拟的情绪(Gemütregung),针对某一案件事实而接触到法律的构成要件时,被激发的一种感觉(Gefühl),可理解为法律感情、法感情,类似于道德感、是非感、正义感。,不同于上述意义上的基于专业知识和司法训练、法规范规制之下的作为法官的特殊直觉的“法感觉”。

按照现代认知心理学的观点,直觉是不以人类意志控制的特殊思维方式,可以看作是不受意识监控的推理与顿悟处理观念关系的产物。直觉思维是人类思维活动的基本形式之一,是一种不连续的信息加工机制,无需使用意识推理而直接获得知识,且本身的形成也在人类意识监控之外,具有迅捷性、顿悟性、跳跃性、创造性、本能意识、模糊性、情感性、即时性、待证性等特征。[9]

笔者这里所说的“法感觉”就是法官裁判案件时对案件可能的裁判结果内心的一种整体的、模糊的、初步的、大致的判决倾向这样一种法律直觉。作为一种特殊的人为直觉,“法感觉”除了具有上文直觉的一般特征外,还具有自身的特殊属性:1.带有鲜明的法官职业群体的属性,是法官基于自身的职业审判和专业技能,以及长期的法律熏陶内化为法官的司法实务经验后形成的司法直觉;2.是法官通过对审判过程的参与、观察,对其中相互冲突的多种需要、价值、逻辑的感悟后形成的,是法官长期思索、不懈追求的产物;3.这种“司法直觉”,已经不是普通人的“直觉”,而是在法规范所规制之下的“直觉”,虽然还有心理学、生物学的影子,但是内核却是法官人为理性的反应,是一种审判实践的创造物,而非简单现实生活的反射物;4.属于司法直觉,是一种对案件裁判结果整体的、模糊的、初步的、大致的判决倾向,并非最终结果,具有待证性,有赖于法官的逻辑推导和法律推理才能形成最终的裁判决定。可见,“法感觉”是法官人为理性的产物,有赖于理性的逻辑推导和法律说理的存在,而非完全的非理性或者反理性,就像人们常说的“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,法官的“法感觉”是法官经过长期的审判历练,厚积薄发的产物,因而有经验的法官在了解了一个具体案件之后其实就已经有了一个初步的、大致的判决倾向,其后要做的不过是为该结果寻找到具体的法律依据。

当然,笔者在这里强调直觉论,主张重视法官裁判过程中“法感觉”等非理性因素的作用,并不是回归所谓的“直觉决定论”,事实上弗兰克等人“因主张司法完全取决于直觉而走向另一极端,对直觉的结构、功能、影响因素等也没有作出合理解释,所以没多久就走向衰落”[10]142。“法感觉”当然不是决定法官裁判的唯一因素,现实是,在法官的裁判活动中,法官依靠“法感觉”得出的仅仅是上文说到的初步的、大致的判决倾向,这之后法官仍然要借助逻辑推理不断将案件事实涵摄到法律规范之下,要进行充分的验证和法律说理以获得社会公众的认同。但不可否认,法官依靠“法感觉”获取法律初步决定的过程又确实深刻地影响着法官的裁判活动,因而具有深入研究的必要。

作为法官内在意识层面特殊思维形式的“法感觉”,一如达马斯卡所言“直觉的低语、冲动的意志乃至本能的情愿,它们联合起来作出一项判决。正如帕斯卡尔(Pascal)的著名论断:心有知而理不明”[11]。正好像奥古斯丁关于时间的著名说法“时间究竟是什么?没有人问我,我倒清楚,有人问我,我想说明,便茫然不解了”[12],好像真的“只能意会,不能言传”。上文的简述似乎给“法感觉”蒙上了一层神秘面纱,既然难以将其描述清楚,笔者只好另辟蹊径,试图通过梳理“法感觉”在不同审判模式中发挥的作用,并找到一些能够影响“法感觉”的因素,进而通过改变这些因素或对这些因素施加影响促使法官形成良好的“法感觉”。

三、法条主义审判与“法感觉”

(一)法条主义审判

关于何为法条主义,学界多有争议,并没有比较统一的定义。刘星认为“20多年来的中国法学存在着一种‘法条主义’或称‘注释法学’‘诠释法学’”[13];据朱淑丽的认识,法条主义不是特指某种方法或学派,而是泛指一种法律观念或思想倾向,即强调逻辑方法在司法过程中的重要性[14];王国龙则认识到法条主义(Legalism)并不是法律科学和法理论研究当中非常严谨的概念,在普通语言中也没有任何明确或客观的含义,甚至是一个被彻底庸俗化了的‘稻草人’式的指称概念[15]。

学者对“法条主义”的定义和认识还有很多,难以尽述,但对法条主义本质的认识并没有多大差异。笔者理解的和下文表达的法条主义审判也许并不是完全意义上的“法条主义”,而只是借用这样一个既有概念表达一种坚持以国家现行有效的法律为中心,强调在法律框架内解决问题的理念和方法论,它尊重司法审判演绎推理的三段论形式;推定现行有效的法律是良善的法律,自身包含有人权法治、民主分权、公正平等、自由自愿、文明诚信等人类共同的价值准则;遇有法律空白和法律漏洞,则遵循解释规则解释现行法律以适用于具体案件;承认法律的相对封闭性和滞后性,反对“法官造法”,但不否认“法官选法”,尊重“立法的归于立法,司法的归于司法”。以上概括起来大致就是笔者想要表达的法条主义理念了,是一种方法论意义上的法条主义。

法条主义审判是在法条主义理念和方法论之下,通过演绎推理的审判三段论形式为裁判的合法性寻找依据、严格适用法律的审判。是波斯纳所讲的“法官只需找到正确的立法规定,会同事实的情境,为这个或多或少从法律规定与事实情况的联姻中自动产生的解决办法祈福整个司法决定过程都遵循了经院逻辑的形式三段论。”[4]124法条主义审判对应常规案件,在解决普通、简单的常规案件方面优势明显。实际司法活动中,常规案件的解决大都依赖法官自觉或不自觉地运用法条主义的司法三段论,法官接手一个具体的案件,需要做的就是准备自己将要作出的法律判决的大前提和小前提,为此他需要弄清案件的法律事实,然后寻找法律依据,解释法律,最终作出司法裁判,使审判合于法律,实现裁判公正。总结我国法院的判决书不论是民事、刑事还是行政判决,其结构都包括案件事实、法律依据和判决主文,其实是一份倒置了的三段论第一格,即将小前提(某案件的具体事实)前置到了前面,而将大前提(某法律规范的具体规定)后置其后。

(二)“法感觉”在法条主义审判中

在法条主义的审判中,法感觉“持续往返流转于规范和事实之间”,“在依据法感获得初步的判决结论之后,法官需要在案件事实和准用规则之间反复进行校验,以使事实和规范之间形成一种具体、妥当的对应关系,以将最初的法感精确化为最终的判决结论”[5]50。“法感觉”发挥作用的过程虽然表述出来显得漫长而曲折,但在实际审判中却迅捷而准确。因为“法感觉”作为法官的一种特殊司法直觉,本身具有迅捷性、跳跃性、即时性等人类直觉的一般特征,是属于“经验——直觉”的信息加工系统按现代认知心理学和认知神经科学关于认知的双重加工理论,即人类拥有两种信息处理系统,Evans将人类的信息处理系统区分为系统1和系统2。“系统1的加工是快速、平行和自动化的,只有最终加工结果会传送到意识层面上;系统2的加工是缓慢而以序列方式进行的,并且使用了中枢执行工作记忆系统——尽管它的加工是缓慢的”[16]。系统1是“经验——直觉”的信息加工系统,在这一过程中,信息以非连续的整体方式处理,不受制于意识的参与,所以只需占用较少心理资源,表现为加工自动化、速度快捷等特点‘系统2是“理性——分析”的信息加工系统,在这一过程中,人能理智地对待问题、运行概念、识别规则,能有意识地解决问题,并能清楚地觉察和表达自己如何处理问题,不过,该系统的运行依赖工作记忆的参与,因此需占用较多心理资源,表现出加工速度慢,但不易受无关信息、刻板印象等因素影响的特点[10]145。李安并进一步将法律直觉划分为法条获取的直觉(具体的法律适用中,法官会依靠直觉机制,从大脑记忆库里“捕获”某些或某一法条适用于手头案件)、结论发现的直觉(司法认知具有复杂性,在现有的“发现”与“证立”二分司法认知模式中,前一个认知活动的结论可能是下一个认知活动的前提,往往将之作为结论使用,只是在后面增加说理而已)和逻辑自动化型直觉(建立在高度自动化逻辑操作基础上所形成的占用较少心理资源的认知过程)[10]145。

法条主义审判中的“法感觉”属于以上所说的系统1“经验——直觉”信息加工系统,具有逻辑自动化、迅捷性和跳跃性的特点。这种带有鲜明的法官职业群体属性的“法感觉”,是法官基于自身的职业和专业技能以及长期的法律熏陶,通过对审判过程的参与、观察,对其中相互冲突的多种需要、价值、逻辑的感悟后所形成的。这种“法感觉”是法条主义坚持以国家现行有效的法律为中心,强调在法律框架内解决问题的理念和方法论指导之下的特殊司法直觉,已经不是普通人的“直觉”,而是在法规范所规制之下的“司法直觉”。实际审判过程中,法官先是需要了解具体案件的案情,其后借助于“法感觉”形成一个整体的、模糊的、初步的、大致的判决结论。这个结论作为对待决案件的综合选择、把握,是达致案件最终裁判的一个中介,并非最终结果。它需要通过进一步分析、论证、逻辑推导和法律说理来验证,需要借助逻辑推理不断将案件事实涵摄到法律规范之下,要进行充分的验证和法律说理以获得社会公众的认同。正是从这个意义上来说,属于一种法条主义“法感觉”的审判,透过这种“法感觉”,法官可以迅速获取法条、发现结论,从而迅速准确地处理案件,节省时间和俭省信息处理费用。正如波斯纳所言“在处理常规案件时,直觉也很重要……法官决定可以用法条主义理由决定的案件,从中获得经验,这些经验使他们做决定要比新手更迅速,也俭省了信息处理的费用。”[4]102

在上述审判活动中,法官“法感觉”的形成和发挥作用会受到某些因素的制约。刘彦生在总结直觉顿悟思维的形成基础时指出,除了人脑的结构和本能作用外,概括而言主要基于3个方面:第一,实践基础上“潜识元素”的再组合。人的直觉顿悟能力虽与先天遗传有关,但主要靠后天知识和经验的积累。直觉能力以实践经验为基础,实践能够积累种种潜知并储存在大脑的不同层次中,遇有某种实践需要就可能产生偶然的巧合,被不自觉地“激活”成为创新思维。第二,对事物和问题长期专注与沉思,长期思索、不懈追求,“不自觉”工作的产物。第三,求知欲望所积累能量释放的结果。直觉知识的成熟与显现需要对所要解决的问题本身有一个清晰、明确的了解,进而产生解决问题的迫切愿望,以便把自身注意力和研究方向集中起来,形成深化认识的推动力[17]239-240。法官基于自身的专业技能进行职业化的审判活动,在长期的法律熏陶之下,通过对审判过程的参与、观察,感悟其中相互冲突的多种需要、价值、逻辑后形成“法感觉”。这一过程完全符合上述直觉顿悟思维的形成基础:其中法官需要从事职业化的审判活动,其个人经历,所从事过的律师执业或进行过的民事、刑事、行政案件的裁判,倾向于演绎推理或归纳推理的逻辑思维方式等会内化为法官的司法实务经验,对应上述第一点;法官在长期的法律熏陶下,专注于不断参与、观察和解决普通案件、疑难案件的过程中,对其中相互冲突的多种需要、价值有所感悟和思考,对应上述第二点;法官的专业知识和技能使其对审判本身具有清晰、明确的了解,渴望迅捷地解决手头案件,对应上述第三点。此外法官的法律信仰(偏保守的或者偏自由、实用主义等)、性格(据知、情、意三者何者占优,可划分为理智型、情绪型和意志型)、年龄(往往与经验挂钩,但非绝对正相关)、背景(主要与前期的专业学习、专业训练,或者学术背景有关)等因素也会影响法官“法感觉”的形成。但 “法感觉”与上述因素并非绝对的正相关或负相关关系,只是我们通过考察实务中的法官后可以得出一种相对模糊的相关关系。一般而言,接受过法学专业教育和专门训练、经验丰富,对金钱等物质财富占有欲不强,重视自身声誉的法官往往能够形成良好的“法感觉”,办案公正、无偏私,即使其主审案件的裁判文书没有经过充分的说理,其判决却能够说服当事人、上级法院乃至社会,实现良好的法律效果与社会效果。法官在长期的适用和解释法律的过程中,忠诚履行法律、公正裁判,加深了对法律的理解和认同,形成了良好的法感觉,就可以提高办案能力,运用高超的裁判技巧迅捷地处理案件,提高效率,避免“迟来的正义”,从而有助于主持正义、维护司法公正,促进社会纠纷的及时有效化解,缓解社会矛盾。

四、后果主义审判与“法感觉”

(一)后果主义审判

据波斯纳的考察,实用主义司法乃是法律实用主义的核心,其核心是强调司法要关心后果,以及由此而来的基于后果而不是基于概念和一般性作出政策判断的倾向[4]217-218;于明认为法律实用主义的核心是强调司法要关心后果,以及基于后果而非概念作出政策性的判断[18];王彬老师总结的后果主义审判是指一种以后果为基础的论证模式(Consequence-based argument),其论证是根据某个判决结论所引起后果的预测和评价来选择判决理由的,因而将某种行为正当性的证立建立在实现既定目标的手段考量上[19]。此外,论述后果主义的论著还有很多,虽然概念界定和定义不尽相同,但大都强调是一种“向前看”的、关注后果的审判。

后果主义审判在德国也被叫作“结果导向的法律适用”,即“在证成法律裁判时……后果取向通过对裁判所导致之效果的期待来调控裁判”[20]。后果主义审判在大陆法系国家的用武之地在于非常规案件,也就是苏力所说的“难办案件”,即事实清楚却没有明确的法律可以适用,或适用的结果不合情理甚或有悖“天理”(所谓自然法),苏力并指出“许霆案”就是一个难办案件。[21]

笔者理解的后果主义审判是一种基于对后果的预测,以避免更多、更大危害结果的发生为出发点论证裁判合理性的一种政策导向的判决思路。这种后果主义审判,不再像法条主义审判那样由法律概念和法律解释推理得出裁判结果,而是以后果为导向,遵循实用主义哲学作出裁判,其合法性不依赖于法律推理。同时,后果主义审判往往依托对裁判结果可能产生的社会效果的预测,需要进行相当的社会调查,要靠法官经验和一系列科学数据的支撑,相对于法条主义审判而言成本要高得多。当然,后果主义审判基于对裁判后果的预测作出判决,但论理部分还是要遵循现代法律的正义、诚信等普遍原则,符合现代社会对司法公正的期待,而不能得出违背社会基本道德底线的判决。正是因为英美法系国家不追求法制的完备,强调遵循法治传统、宪政传统和习惯作法,所以法官论证裁判合法性的压力相较于大陆法系国家要小得多,从而为后果主义审判提供了生存和发展的基本土壤。大陆法系国家则不然,它们往往法制完备,法律体系健全,整套法律系统之间逻辑性、科学性很强,此后,法官职业群体只需怀着谦卑、敬仰的态度解释和适用法律,因而更为关注法官裁判的合法律性,裁判必须能够从本国现行有效的法律体系中推演出来。

(二)“法感觉”在后果主义审判中

后果主义审判往往依托对裁判结果可能产生的社会效果的预测,因而相较于法条主义,法官的“法感觉”发挥了更为重要的作用——尽管预测需要进行相当的社会调查,要靠一系列科学数据的支撑——但法官的经验、直觉似乎更为重要。波斯纳引述美国最高法院大法官安东尼·肯尼迪的访谈中有这样的表述“每个人都能迅速做出本能判断,这是你一生的生活方式,而法官干的也一样”,但在判断之后,就必须为自己的判断找到理由,必须看看它是不是有道理,是否合乎逻辑,是否符合法律,是否符合自己的伦理道义感。在这个过程中,如果感到自己任何一点错了,就必须回过头,重新走一遍。[4]233后果主义审判基于对判决实施的社会效果进行预测,最好的情况当然是实践证明了预测结果与社会发展的现实大体一致。但不可否认,社会充满复杂性,未来是各种不确定性的集合,如果预测出现偏差,而根据错误预测作出的法律判决的合法、合理性就存疑了,这种司法裁判的正当性又在哪里?因而这种社会效果预测必须满足科学性,需要进行相当的社会调查,要靠一系列科学数据的支撑,所以美国后果主义审判往往费时费力、久拖不决,相对法条主义审判而言成本要高得多。后果主义审判需要考察的法律后果是波斯纳所讲的“包括制度在内的系统后果以及对手头案件的后果”[4]217-218,属于一种“试错型”的司法,“法律作为一系列规则、原则和准则,为了某个目的,在适用于新的事物组合过程中,不断地分门别类、被挑选、被铸造、被修改,在一个不断试错的过程中判决形成了”[22]。在这种“试错型”案件裁判过程中,具体的裁判依据多而庞杂、难以名状的情况下,法官就以“法感觉”代之,而无须耗费过多的精力于整理、总结以往浩如烟海的先例。但因有法治传统、宪政传统和习惯作法的庇护,法官本身的权威又很高,因而也能够得到社会公众的普遍认同和尊重。

“法感觉”对后果主义审判的意义主要在于帮助预测裁判的社会效果。正如陈林林所说“疑案裁判中的任何一项法律上之发现,以及判断该项发现或决定是否正当、合理,第一种可能的源泉和认识根据就是‘法感’。”[6]49当今社会是一个信息爆炸的社会,无尽的知识和高度发达的资讯,使得任何人都不可能成为“通才”“全才”,因而掌握专业技能就显得尤为重要。法官们在长期的解释和适用法律的过程中,加深了对法律的理解和认同,厚积社会历练,审判经验丰富,形成自身的“法感觉”。在此基础上能够预见到一个具体案件裁判可能的社会效果和不如此裁判的危害后果,所作的预测因而具有了合理性,相对普通人的预测要准确得多。当然,这种预测和裁判倾向也仅仅是一个初步的假设,“类似于科学家凭直觉提出的假说,需要其后严密的实验来检验,尽管法官可以不知道究竟是什么东西促使他最初想到某种特定的判决是正确的,但是只有当他能够以理性的方式使他想到的判决经受住其他人对此提出的各种反对意见的时候,他才能做出或坚持他的这个判决”[23]。法官面对疑难案件采取后果主义进路开展审判活动,为此他需要依靠“法感觉”作出一个初步的假设,预测案件裁判结果可能产生的社会效果,用不如此裁判可能带来更多、更大危害结果的发生和如此裁判会带来的有利后果为出发点论证裁判的合理性,依靠“法感觉”迅捷的思维形式综合考察各种法律政策,从而实现“法感觉——社会效果预测——合理判决”的后果主义“法感觉”审判。在这一过程中,支撑法官“法感觉”预测的是法官的个人经验和为此案所进行的广泛社会调查和一系列科学数据,据以裁判的后果(主要是想要实现的积极效果或者想要避免的危害结果)必须有充分理由说明其确实会产生这样的社会效果,这就需要法官用相应的社会学、经济学和统计学等其他学科的知识来作出说明,经受住其他人对此提出的各种反对意见并做出或坚持自己的判决。

五、“法感觉”在以“整体性法律原则”为依据的审判中

当然,法条主义取向和后果主义取向并非法官裁判的全部渊源基础,在德沃金看来,还存在一种整体性的“法律原则审判”,“作为整体性的法律要求法官尽可能假设法律是由一套前后一致的、与正义和公平有关的原则和诉讼的正当程序所构成。它要求法官在面临新的案件时实施这些原则,以便根据同样的标准使人处于公平和正义的地位”[24]217,德沃金并以埃尔默案、河鲈科淡水小鱼案、麦克洛克林案和布朗案[24]14-284个著名案件为例说明一种以人性所渴望的基本价值、整体性的法律原则为逻辑起点的审判。这些案件也就是卡多佐主要关注的“为数不多、但案件决定对未来很有价值”的疑难案件,“它们是司法过程中创造性因素发现自己的机遇和力量的案件”,有可能“推进或延滞法律的发展”,并且“在某种意义上,它们当中的许多都确实是既可以这样决定也可以那样决定的”,也就是无论如何裁判都“同样可以找到言之成理的或相当具有说服力的理由来支持这种结论或者另一种结论。在这里,开始起作用的就是对判决的平衡,是对类比、逻辑、效用和公道等考虑因素的检验和分类整理”。[25]100

上述案件的解决要靠“法官承担起立法者的职能”,要在司法过程的最高境界中才能获得解决,“司法过程的最高境界并不是发现法律,而是创造法律,所有的怀疑和担忧、希望和畏惧都是心灵努力的组成部分,是死亡的折磨和诞生的煎熬的组成部分”[25]100。这类以“整体性法律原则”为依据的审判的正当化依据实在过于庞杂、难以尽述。德沃金所举4个案例中的“任何人不得从其错误的行为中获益”、“保护环境的理念”、“不在事故现场精神损害赔偿的合理性”和“种族平等”只是那些人性所渴望的基本价值、整体性的法律原则中很小的一部分。但毋庸置疑这些案件的解决都需要法官“心灵的努力”,需要“法感觉”作用的发挥:法官在长期的法律熏陶之下,通过对审判过程中相互冲突的多种需要、价值、逻辑的感悟后形成法规范规制之下的“法感觉”,它植根于法官的内心修养,成为一种无须提醒的自觉,是以“法律的普遍原则”约束为前提的自由,在疑难案件的解决中法官的这种“心灵努力”必不可少。法官以自身“法感觉”做出判断,着眼于法律的价值、社会的整体福利进行独立的审判,进行“心灵的努力”,经受新的法律规则“死亡的折磨和诞生的煎熬”,所得出的结论有时却可能与普通民众的认知存在一定差距就像“埃尔默案”厄尔法官否定埃尔默基于法律和遗嘱取得的继承权,“河鲈科淡水小鱼案”为了一种小鱼的生存终止一个耗资巨大而且几乎竣工的水坝。这类决定在当时都引起了比较大的争议,但争议归争议,社会公众最后还是愿意相信法官是出于对法律价值的整体考虑而作出决定的,从而给予应有的尊重并遵照执行。在这一过程中,法官当然也有可能犯错,但这是司法独立、公正必须承受的代价。而事实也证明了法官们“法感觉”裁判的高明,因而那些案件才可以成为影响力巨大、泽被后世的著名案例。

总之,法官在长期适用和解释法律的过程中,通过对审判过程的参与、观察,对其中相互冲突的多种需要、价值、逻辑的感悟后形成“法感觉”,借助这一逻辑自动化、具有迅捷性和跳跃性的“经验——直觉”信息加工系统裁判案件,往好的方面发展,当然有助于主持正义,维护司法公正,促进社会纠纷的及时有效化解,缓解社会矛盾。但法官毕竟是普通的、个体的、活生生的人,“法感觉”本身属于法官内心层面,既难以直观感受,又不易为外力而改变,如果往坏的方面发展,则会为法官知法犯法、执法犯法、贪赃枉法大开方便之门,危害极大。“法感觉”不可避免会有好有坏、有对有错,良好的“法感觉”对应公平公正的案件判决,坏的、错的“法感觉”则导致误判、错判,贻害无穷。虽然个体的“法感觉”因人而异、千差万别,难以尽述。但正如俄罗斯著名文学家列夫·托尔斯泰的名言“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭则各有各的不幸”[26]所说的那样,良好的“法感觉”也有其内在的规律,具有相对固定的样态。把握好上述不同审判模式下的“法感觉”,就可以促使法官形成良好的“法感觉”,自觉公平、公正裁判案件。

[1]邓晓芒.西方哲学史中的理性主义和非理性主义[J].现代哲学,2011(3):46.

[2]Jerome Frank, law and the modern mind[M].New York:Tudor Publishing Co. 1936:103.

[3]张保生.法律推理的理论、方法[M].北京:中国政法大学出版社,2000:289.

[4]理查德·波斯纳(Richard A. Posner).法官如何思考[M].苏力,译.北京:北京大学出版社,2009.

[5]李安.法律直觉是什么[J].杭州师范大学学报,2013(5).

[6]陈林林.直觉在疑案裁判中的功能[J].浙江社会科学,2011(7).

[7]谢晓尧.对待司法直觉需要一种“问题转向”[N].深圳特区报,2014-03-25(B11).

[8]王林清.司法裁判中直觉与推理共同起作用[N].中国社会科学报,2013-08-19(B01).

[9]李安.司法过程的直觉及其偏差控制[J].中国社会科学,2013(5):144;李安.法律直觉是什么[J].杭州师范大学学报,2013(5):116;陈思远,加天山.直觉思维的认识论意义[J].文史哲,1988(2):19-20;刘彦生.直觉思维的内涵要素及其创新性质分析[J].天津社会科学,2004(4):48;朱荣贤.直觉思维及其对知识创新的方法论意义[J].广西社会科学,2003(12):41.

[10]李安.司法过程的直觉及其偏差控制[J].中国社会科学,2013(5).

[11]R·达马斯卡.漂移的证据法[M].李学军,译.北京:中国政法大学出版社,2003:58.

[12]圣·奥古斯丁.忏悔录[M].周世良,译.北京:商务印书馆,1963:242.

[13]刘星.怎样看待中国法学的“法条主义”[J].现代法学,2007(2):54.

[14]朱淑丽.比较法学中的反法条主义进路[J].社会科学,2014(4):99.

[15]王国龙.捍卫法条主义[J].法律科学(西北政法大学学报),2011 (4):40.

[16]Evans B T. In two minds: dual- process accounts of reasoning.Trends in cognitive science, 2003, 7(10):154-159.

[17]刘彦生,吕剑.简论直觉顿悟的思维特征和形成基础[J].天津大学学报(社会科学版),2005(3).

[18]于明.法条主义、实用主义与制度结构——基于英美的比较[J].北大法律评论,2013(1):15.

[19]王彬.司法裁决中的 “顺推法” 与“ 逆推法”[J].法制与社会发展,2014(1):81.

[20]张青波.理性实践法律:当代德国的法之适用理论[M].北京:法律出版社,2012:264.

[21]苏力.法条主义、民意与难办案件[J].中外法学,2009(1):95.

[22]卡多佐.法律的成长·法律科学的悖论[M].董炯,彭冰,译.北京:中国法制出版社,2002:32.

[23]哈耶克.法律、立法与自由[M].邓正来,译.北京:中国大百科全书出版社,2000:186.

[24]德沃金.法律帝国[M].李常清,译.北京:中国大百科全书出版社,1996.

[25]卡多佐.司法过程的性质[M].苏力,译.北京:商务印书馆,2009.

[26]列夫·托尔斯泰.安娜·卡列尼娜[M].力冈,译.北京.中央编译出版社,2011:1.

责任编辑:杨 蔚

国家治理能力现代化背景下提升公安派出所治理效能对策研究——基于麦肯锡7s系统思维模式的探讨

刘 岩(中国人民公安大学,北京 100038)

摘 要:党的十八届三中全会提出:“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。”从管理到治理的一字之差体现了党执政理念的升华,在当前矛盾凸显的社会转型时期给公安派出所带来了新的挑战,提升派出所治理效能要求协调各方利益,综合施策。运用麦肯锡7s系统思维模式,从共同理念、战略、制度、结构、技术、人员和风格七方面入手,系统化提出对策,以提升公安派出所治理效能。

关键词:公安派出所治理效能;麦肯锡7s模型;民意主导警务

DOI:10.13310/j.cnki.gzjy.2016.04.012

Abstract: The Third Plenary Session of the Eighteenth Central Committee of the CPC proposed: "The general objective of comprehensively deepening reform is to improve and develop socialism with Chinese characteristics and push on with modernization of the country's governing system and capabilities." The difference between management and governance reflects the sublimation of CPC governing philosophy. The present social transformation period with prominent contradictions has brought new challenges to police stations. To enhance police stations ' governance effectiveness requires coordinating the interests of all parties and comprehensively implementing strategies. By using McKinsey 7s Systematic Thinking Mode, strategies are raised systematically to enhance police stations' governance effectiveness from the seven aspects, including common concept, strategy, system, structure, technique, staff and style.

Key words: police stations' governance effectiveness; McKinsey 7s Systematic Thinking Mode; public opinion leading policing

在2015年9月举行的全国厅局长会议上,中央政法委书记孟建柱提出:“公安机关要不断提高社会治理效能和服务群众水平。”在当前形势下公安派出所必须适应改革的新形势,在社会转型期、矛盾凸显期的背景下,积极探索工作新模式,创新治理方式,运用系统性的治理手段,综合施策。麦肯锡7s模型要求组织要发展壮大就必须站在全局的角度看问题,制定系统化的发展方案,7s模型对于构建系统化的公安派出所治理方案,提升治理效能有借鉴作用。

一、相关概念解析

(一)从“管理”到“治理”的转变

从管理到治理的一字之差是国家在全面深化改革时期治国的新理念,体现着政府职能的转变和施政理念的转变。管理与治理的差异表现在方方面面:首先在主体上,管理强调的是大政府理念,即政府包办一切的一元化模式,而治理的主体是多元的,治理的主体从政府延伸到社会组织、公民、人大、政协等一齐参与,是一元主导、多方参与的形式;在维度上,管理是从上到下垂直型一维管理,政策方针自上而下进行传达,而治理是多维的,强化了各个地方的自主性和灵活性;在方式上,管理是一种简单命令式、随意性的管控,而治理更加强调法律在国家治理中的作用,是在全面依法治国的背景下通过健全法律、强化社会全体成员法治理念来建设法治国家。正如习近平主席所强调的:“治理和管理一字之差,体现的是系统治理、依法治理、源头治理、综合施策。”要实现从管理到治理的转变,应着重做到以下几方面:

1.更加重视公平正义

公平正义是人民的向往,维护社会公平正义是党和国家对全体公民的庄重承诺,公平正义贯穿于社会发展的各个领域,体现了广大人民的夙愿和期盼,因此政府在制定政策时要考虑到广大人民的利益,满足人民所需,实现人民所愿。对人民最关心的问题拿出针对性方针政策加以解决。各地政府和公安机关在执法时也应注重公平正义,强化社会责任使命感,真正为百姓服务,让百姓都能感受到公平正义。

2.更加重视依法治理

在全面推进依法治国的背景下,依法治理就是完善中国特色社会主义法律体系,加强民主立法、科学立法,做到有法可依,全体执法者严格按照法律的实体和程序要求进行执法活动,实现良法之治。强化法律对政府和公民的强制作用,树立法律权威,使全体社会成员和政府机关敬畏法律,将其行为置于法律的约束下,受法律的指导,增强社会和谐稳定。

3.更加重视全民参与

宪法规定“中华人民共和国的一切权力属于人民”,国家治理的主体是全体人民,国家治理是在党的领导下,人民参与国家治理事务的模式。因此要充分发挥人民当家做主的权利,各级政府要善于听取民意,关心民生,做到为民做主,通过建立社会组织来统一组织协调广大群众参与治理活动。

(二)治理效能

美国的史蒂芬科威博士在《高效能人士的七个习惯》一书中指出效能是产出与产能的平衡,即在得到更可能多的产出的条件下,维护好生产能力。[1]在公安行政管理领域,治理效能指的是公安机关在现有条件的基础下,综合运用各种科学合理的手段、制度进行治理活动所期望达成的预期成果或影响的程度,包括公安机关向公众提供服务和维护社会稳定的水平,包括效率、能力、影响、公众满意度等方面。

(三)麦肯锡7s模型

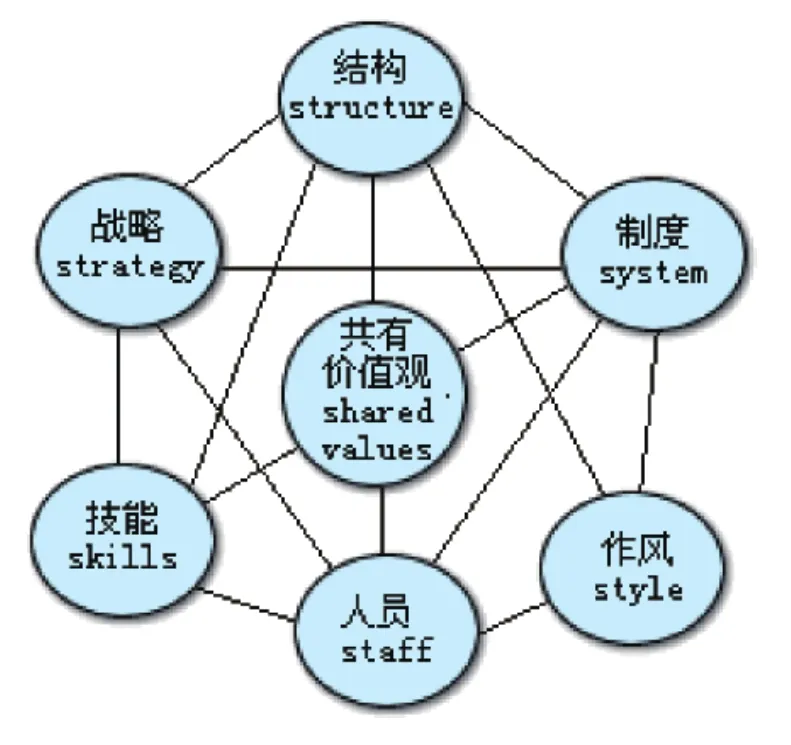

麦肯锡管理咨询公司在20世纪80年代提出著名的7s模型(如下图),指出了组织发展应考虑各方因素,全方位制定发展策略,7s模型既包括硬件要素又存在软件要素。其中硬件方面的要素包括战略(strategy)、结构(structure)和制度(system),软件方面要素包括风格(style)、共有价值观(shared values)、人员(staff)和技能(style)。其中共有理念价值观处于核心地位,是组织生存发展的基本保障;战略是组织发展期望达到的目标、达到目标的手段的总体规划,具有指引作用;结构和制度是用来保障战略目标的达成;作为软件要素的作风、技能和人员能对组织战略的实现起到促进作用。

麦肯锡7s模型图

二、运用麦肯锡7s模型提升公安派出所治理效能对策研究

公安派出所承担大量执法活动,是直接接触群众、服务百姓进行社会治理活动的基层公安机关。派出所治理能力现代化是国家治理能力现代化进程中的重要组成部分。而公安派出所治理效能的提升需要系统治理、综合施策,运用麦肯锡7s系统思维模式不仅在硬件要素战略、制度、结构上,也在共同理念、人员、技术、风格这些软件要素上进行系统化考量,并且这七方面相互联系、互相促进、环环紧扣,这种模式对派出所治理效能的提高有借鉴意义。

(一)共同理念方面:倡导民意主导警务,真正做到为人民服务

公安机关的宗旨是全心全意为人民服务,民意主导警务的模式是一种全新的警务模式,在这种警务模式下民意是全部公安工作的出发点,在决策的制定上要体现民意为导向,以民意为导向做到决策为民。评判公安工作是否到位的主体由上级领导变成了人民,真正做到“想民之所想,急民之所急,办民之所需,干民之所盼”,将人民群众满意与否作为评判公安机关治理效能高低的标准。公安派出所要做到民意主导警务就要落实以下两方面。

1.树立民本位理念

公安派出所作为直接与群众沟通、处理纠纷、维护社会治安稳定、维护社会公平的第一线机关,树立派出所民警的群众观念和公仆意识尤为重要,公安民警应破除“官本位”思想,树立以民为本的思想理念,在日常与群众接触中了解民众所需,自觉听取民意、尊从民意,接受民众批评建议。各地派出所应定期开展研讨交流活动,将民众提出的意见汇总并积极予以落实;学习落实贯彻党的群众路线,提高民警公仆意识,积极为民服务。

2.拓宽民意表达渠道

倡导以民意为主导的警务模式,最重要的就是要拓宽民意表达的渠道,使公安机关能常态化地获取民意、集中民智、遵从民愿。公安派出所可以效仿浙江省湖州市“警务广场”的模式,在派出所和所辖社区开辟警务广场,使群众无论任何时间都能与民警直接接触,民警以此为平台深入群众、与群众交流,征求百姓意见和听取百姓批评。可以建立互联网警务广场,在网站上设立咨询与投诉建议专栏,使民众足不出户就能表达意见和建议。此外,还可以通过建立自媒体微信公众号平台和开通警务民生热线的方式拓宽民意表达渠道,更好地为民服务,增加群众满意度,进而提高治理效能。

(二)战略方面:引导公民协同参与治理,强化社会组织在治理中的作用

组织战略是组织在现有内外资源的基础上对组织发展的目标、目标达成的手段的总体规划。公安派出所提升治理效能的战略的制定应站在全局的高度上,分析自身内部优劣和群众对自身的要求,科学制定战略。公安组织的目标理念是全心全意为人民服务,在当前建设治理能力现代化的进程中,更加重视公民参与,强化公民社会组织在治理中的作用成为公安组织提升治理能力的重要途径。

社会治理的合法权力来源不仅只来自政府还应来自社会组织,各类组织作为公共服务的传递者、诉求表达的传声筒、公共冲突的调节器在治理活动中扮演着重要的角色。但当前社会公众权利意识薄弱,缺乏政治参与意识,认为政治参与就是单纯选举投票权,对参与社会治理、决策制定意识淡薄,各地缺少公众参与的统一性组织进行组织、协调、领导,导致公众参与度不高,影响公安民意主导警务工作的开展。基层公安机关应重视社会组织在治理中的作用,例如在北京,朝阳区群众为当地治安稳定起到了重要作用,仅2015年朝阳区群众就向公安机关提供情报信息线索21万余条,从中破案483起,其中涉及吸毒贩毒线索851条。[2]因此各地公安机关要大力发展、建设社会组织,引导群众参与组织,集群众之力维护社会安全与稳定。

公安派出所要做到积极引导公民协同参与治理,首先要强化自身协同理念,树立顾全大局、统筹协调、平等合作、尊重包容的理念,吸引广大群众参加社会治理。其次要发挥公安派出所在基层治理中的主导地位,肩负起治理的主要责任,并且与社会组织、人民团体协商订立共同的目标,充分利用自身手中的资源协调各方的矛盾、冲突,理顺各个团体间的职责分配和责任承担。最后公安派出所要对社会组织提供政策、技术、装备、金钱支撑,使组织和机关共同成长,使公安机关的治理起到事半功倍的成效。

(三)制度方面:建立科学的绩效考核制度,提高民警工作效率

制度是组织在一定历史时期内为了适应外界环境,而制定的约束组织成员行为的规章和规范。制度的制定要遵从组织战略,并且与组织的共同理念吻合、相互促进。公安机关在制定制度的时候也应考虑到适应外界社会治安环境的变化,不断进行修正、变化,同时与公安机关的战略和共同理念相一致。

当前公安机关在制定绩效考核标准时过分强调量化指标,个别地区将派出所的破案率纳入考核数量,这会导致派出所为了追求破案率在侦查审问环节急于求成,甚至可能造成冤假错案。在对民警考评时将罚款数额列入考评项目,导致民警迫于数额压力,对不该罚款的案件进行罚款,破坏了警民和谐关系。建立科学的派出所绩效考核制度应以组织共同理念为先,弱化指标数据,将群众满意度和安全感作为首要的标准。对派出所民警的考评,按照其分管工作如治安工作、社区工作、内勤工作的不同设立与工作对应的考评标准,设立考评标准要根据实际情况,不能好高骛远、不切实际,在每年的年终考核上对民警设立“群众满意度”考评,使群众参与绩效考核,鼓励民警为民服务。

在考核结果的运用上,应将绩效成绩与民警物质奖励、职位晋升、评优选优相挂钩。同时对考核排名靠前的派出所组织进行表彰奖励。使同岗位工位民警之间和相近派出所之间有相互对比、竞争的对象,提高民警工作效率,从而提高派出所的治理效能。

(四)结构方面:推动扁平化的组织结构,实现警力下沉

在系统中,组织结构决定着系统的运行方式、管理层次、资源分配、决策制定和部门间的关系。当前处于社会转型期,公民利益诉求更加多元化,社会矛盾更加凸显,公安机关现行的高度集权的金字塔式的管理模式使得决策链过长,限制了警务的灵活性,导致公安机关无法适应社会环境的快速变化。传统的市局、分局、派出所的组织模式造成了组织结构臃肿、权力配置不清,在信息传递过程中由于层次过多造成命令上传下达缓慢,多层级的命令传导易造成信息传递的失真,影响了命令的准确性和时效性。在警力配置上,当前公安机关警力配置类似于“水桶型”配置,大量人员分布在市局、分局机关中,派出所警力不足严重影响治理效能。

现代管理模式要求公安机关推动组织的扁平化,从减少管理层级出发以缩短信息传递中间环节,增加信息传递的效率,在现有警力的基础上,做好资源优化,增加基层公安机关警力,使更多的警力从办公室下沉到基层,更好地服务群众,提高治理效能。2010年河南省进行了警务体制改革,将公安分局撤销,整合成为公安派出所,实现局所合一。将管理层级由三层,变为两层。根据数据统计,郑州市改革后基层警力与总警力的比值由23%提升到了66%。新乡接警时间由原来的五分钟缩短为两分钟,改革后破案率同期上升10.5%。有记者统计表明超过九成网友对郑州警务机制改革持赞同态度。[3]扁平化的组织模式减少了组织中纵向的管理层次,同时组织机构按照工作流程设立,扩大了横向管理的幅度,这样做可以突破原有部门间的信息共享壁垒,使组织横向间的信息交流共享成为可能。在决策制定上,扁平化的管理模式改变了传统金字塔式的高度集权的决策方式,通过分权、授权管理,提高基层公安机关制定决策自主性和活力,使之适应高速变化的社会环境,提升治理效能。

(五)技术方面:加强派出所信息化建设,提高民警应用“大数据”水平

我们正处在高速发展的信息化时代,加强公安机关信息化建设,是现代警务的必然要求,也是公安机关在信息化时代中提高治理效能的必要手段。公安派出所作为与群众紧密联系的一线公安机关更是担负着常态化收集信息的重任,加强派出所信息化建设,提升情报主导、精确打击、主动防控水平对稳定社会治安发挥重要作用。

强化派出所信息化建设,首先应当加强民警利用信息化的水平,应定期开展计算机课程培训班,对年纪偏大的不熟悉计算机应用的民警进行经常性培训,使之适应信息化时代发展。其次要完善信息录入机制,在信息录入真实、完整的基础上落实“谁采集、谁录入、谁负责”机制;加大采录信息源头的覆盖面,将流动人口、重点人口、车辆、房屋、酒店、网吧等特殊行业纳入信息录入范围,打造大数据信息网络,做到动态防控;完善地区间信息共享,建立综合信息管理平台,实现全国领域的信息共享。最后应加强民警应用大数据信息的能力,加强民警对敏感信息的警觉性,提高信息动态分析研判能力、关联查询能力,将信息化建设与预防社会治安问题、服务群众等工作联系起来。

(六)人员方面:加强民警执法规范化建设提升维护社会公平正义能力

人员是组织的基础,是组织目标战略实现的源动力。公安派出所中的民警时时刻刻都在与群众打交道,承担着大量警务执法活动。民警素质的高低、执法能力的强弱,关系着公安机关的形象,同时也影响着派出所治理能力的高低。当前有些派出所民警法律知识匮乏,存在“重实体,轻程序”的思维,在立案和调查取证等程序上不规范现象突出;面对群众执法态度粗暴,缺乏亲和力,严重影响执法满意度和执法效能;在对群众处罚方面随意性较强,影响社会公平正义。

要提高民警执法规范化程度,首先应由派出所邀请法律专家开展法律知识宣讲学习,对象不仅面向执法的民警也应面向群众,使民警在执法过程中更讲法理、讲程序、讲证据,以理服人;群众经过学习增加法律知识,知晓暴力抗法应承担的法律后果进而配合警察执法活动,达到双赢的局面。其次通过制度化的考评将执法质量考评列入绩效考核范围,督促民警提高执法质量。最后制定严格的执法过错追究责任,对错误执法造成严重影响的案件追究民警个人的责任,并依法处理,推进民警办案终身责任制,减少民警办案处罚随意性。

(七)风格上:推行积极警务,赋予基层机关更多自主性

推行积极警务这种新型的警务模式,对于改变以往“民不举,官不究”的被动警务模式,预防减少犯罪,提升公安机关治理效能起着重要作用。积极警务要求公安机关在共同理念的指引下通过制度引领、结构设置和在技术、人员支撑的基础上,根据外界治安形势变化的特点,在公安工作环节上主动前移,工作方式上主动出击,注重违法犯罪的主动预防,注重警力与民力的动员结合,是一种积极为社会服务、以保障和促进民众利益为工作宗旨的警务模式。[4]

积极警务模式的实行是建立在给派出所适度分权的基础上,使派出所拥有更强的灵活性。激发基层活力是开展积极警务的首要因素。公安机关应减少对派出所繁琐的指标考核的数量,给派出所“松绑”,让派出所有时间和精力了解社情、知晓民意,从而根据辖区治安状况开展针对性的预防工作。另外公安机关应赋予基层派出所更多的决策制定权,使派出所能根据快速变化的外部环境实时做出应对策略。

积极警务的开展应在理念上树立服务于民的宗旨;在战略上倡导积极引导、防线前移、构筑屏障;在手段上运用信息化手段,完善警情预警、科学巡防,构筑大数据背景下的防控体系;在警务活动上定时开展“大走访”等活动,使民警多接触群众,熟悉基层治安状况,了解潜在的问题,拉近警民距离。

参考文献:

[1]史蒂芬科威.高效能人士的七个习惯[M].北京:中国青年出版社,2014.

[2]北京“朝阳群众”今年提供线索21万条.http://www ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201512/20/t20151220_7679249 shtml.

[3]李亚芯.“警力下沉”式警务改革述评——以河南警务改革为样本的分析[J].四川警察学院学报,2011(5):81-88.

[4]曹英.积极警务:内涵、价值与限度[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2011(5):42-50.

责任编辑:王 燕

Rechtsgefǜhl in Judge's Judgment

ZHU Hou-dong

(School of Law, Nankai University, Tianjin 300350, China)

Judge's judgment is affected by the irrational factor of "rechtsgefǜhl". As a special judicial intuition,correct or incorrect rechtsgefǜhl will largely affect the trial result of a pending case. Under two different trial modes,rechtsgefǜhl shows different states and play different roles. The importance of rechtsgefǜhl for legalism trial lies in rapidly handling cases, saving time and dealing charges of information and for consequence-based trial is helping to predict the judgment's social effects. In addition, rechtsgefǜhl can also be applied to the trial based on the integrated rules of law.

rechtsgefǜhl; judicial intuition; legalism trial; consequence-based trial

A Research on Enhancing Police Stations ' Governance Effectiveness under Background of Modern National Governance: Based on McKinsey 7s Systematic Thinking Mode

LIU Yan

(People's Public Security University of China, Beijing 100038, China)

D926

A

1671-5195(2016)04-0077-09]

10.13310/j.cnki.gzjy.2016.04.011

[中图分类号:D631.41A 文章编号:1671-5195(2016)04-0086-05]

2016-01-22

刘 岩(1992-),男,河北沧州人,中国人民公安大学2014级公安管理学专业硕士研究生。

收稿日期:2016-01-26

作者简介:朱厚东(1989- ),男,山东菏泽人,南开大学法学院法学理论专业硕士研究生。