从新供给视角重新梳理和解读全要素生产率

2016-10-18彭鹏贾康

彭鹏 贾康

从新供给视角重新梳理和解读全要素生产率

彭鹏贾康

内容提要:全要素生产率这一概念自提出以来,一直被广泛使用。然而国内目前对这一概念还存在实际理解上的误区。本文从索洛残值定义的经典的全要素生产率概念出发,重新梳理这一概念的内涵和基本假设前提,讨论其局限性与相关发展,并从新供给理论视角出发,对其进行重新解读,阐述了目前这一概念使用中存在的误区和不足,最后讨论了全要素生产率作为评价发展指标,基于五大要素认知框架的未来发展方向。

全要素生产率索洛残值新供给理论

全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)的概念自提出已经过去了半个多世纪,且普遍被作为衡量技术进步的指标所使用。然而目前国内对这一概念存在一些实际理解上的误区。本文旨在重新审视和理解全要素生产率的概念,并且从新供给理论视角提出对全要素生产率的再认识。

一、以索洛残值定义的全要素生产率

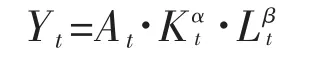

根据对西方经济理论中全要素生产率的通行定义,技术上等同于众所周知的索洛残值(Solow Residual)的变化率。即如果总量生产函数为:

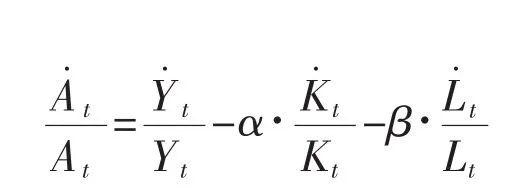

其中,Yt为总产出,Kt为资本投入,Lt为劳动力投入,α和β分别为资本与劳动的增长率,At为给定劳动与资本水平下生产函数的移动(希克斯参数,Hicksian Parameter),那么全要素生产率的表达式为:

而索洛残差法的具体测算方式,是采用基于上式的双对数模型以OLS估计估算全要素生产率的值。

索洛最早提出残值定义时,其理论贡献在于以非参数方法(无需确定生产函数的具体形式)而得到了一个确定(唯一)的数值参数。但这里需要指出的是,索洛所给出的残值,衡量的实际上是希克斯移位参数(Hicksian Shift Parameter)而非完整的技术进步概念,而这正是目前对全要素生产率最大的认识误区。具体而言,前者中只包含了无需投入费用(costless)的技术进步,而只有在计算时从资本、劳动变量中剔除研发投入和人力资本存量的前提下,索洛残值才能代表技术进步。也有观点认为,索洛残值衡量的是“我们的无知”(Measure of our ignorance),即所有尚未被明确认知的产出增长的原因的统一度量。

从索洛残值定义的全要素生产率变化的原因来分析,技术进步、组织和制度变革、社会态度、需求波动、要素份额变动、遗漏变量、测量误差等都有可能。因此如果仅仅认为全要素生产率代表技术进步是不准确的。对于转轨中的中国,积极借鉴制度经济学、新供给经济学的已有成果,在全要素生产率中明确地引入制度供给要素,具有十分重要的现实意义,并将引出积极的学理贡献。

同时需注意,索洛残值中的计算依赖一系列较为严格的前提假定,譬如规模报酬不变、边际成本定价(即完全竞争市场为前提),且隐含了要求技术进步的性质是所有要素边际生产率等同式变化。

二、全要素生产率的局限与发展

西方学者对索洛残值定义的全要素生产率的局限有许多讨论,除前文所指的对技术进步的估计存在偏差之外,最主要的问题在于路径依赖(Path Dependence)。

路径依赖问题是指,根据势函数定理(Potential Function Theorem)和与索洛残值相关的迪维西亚指数(Divisia Index),如果要求指数有唯一数值解,那么必要条件是存在路径依赖,即一方面要求存在潜在的生产函数,另一方面必须通过边际产出定价(完全竞争市场)。参照实际经济运行,必须指出这两条约束前提要求是非常强的,从而导致了其局限性。

为了解决索洛残值的局限性,学者们尝试分别通过Malmquist指数和Tornqvist指数两种方法计算全要素生产率,这两种方法的计算结果通常是一致的,但在效率差异希克斯非中性或规模报酬递增这两种前提条件下,其结果就会明显出现差异。后来学者也引入了生产前沿法,以线性规划将全要素生产率的计算体现为最佳生产前沿面的移动和要素非完全效率程度的变化,同时还能够处理多个产出品的情形,但无法避免计算中数据往往出现的异常点对(估测)结果准确性的较大影响。

自上个世纪八十年代以来,相关理论的发展最主要体现在新增长理论对原先固定要素报酬和完全竞争假定的挑战,其中内生增长理论是主要代表。在内生增长理论框架下,索洛残值依旧能够从外生参数角度衡量无投入费用要素贡献的增长率,但不再是原先以非参数方法定义的数值,而是反映了其过程。此外,在内生增长框架下,索洛残值原先的局限性也并没能得到根本解决。

还有一点需要特别指出的是,索洛残值定义的全要素生产率技术上应基于GDP或微观企业、工厂数据计算,从而需与福利分析区分开。如果混淆了全要素生产率与福利分析,就相当于直接混淆了分析过程中的目标函数。

三、新供给理论视角对全要素生产率的重新审视

新供给理论指出,经济发展需要具备五大基本要素投入,分别是劳动、资本、土地(及自然资源)、创新和制度。世界各国发展的经验都表明,前三项要素在经济体达到中等收入水平之前的过程中,比较容易表现出其支撑力和对经济增长的贡献,但其后却要转向衰减。五大基本要素在人类社会发展过程中各领风骚,在不同的发展阶段体现出不同的增长潜力。我国目前正转入“新常态”,结构性矛盾凸显,且面临“中等收入陷阱”的潜在威胁,而前三种要素增长潜力显然处于下降态势,因此需要更多地挖掘科技创新和制度两大要素的作用。

要体现不同要素的作用,就需要全面地审视不同要素投入产出的效率,找到合适的衡量标准作为分析与政策制定的依据。因此,对全要素生产率这一已经使用多年且被广泛接受的衡量方法进行重新审视就尤为必要。

从前文中对全要素生产率通过索洛残值给出的经典定义,结合新供给理论的分析视角,不难看出目前对全要素生产率的分析和使用中存在以下几个方面的误区和需要解决的问题:

其一,将全要素生产率简单作为技术进步率,或者创新要素的衡量指标。前文分析中已经指出,全要素生产率只能衡量生产函数中包含的、没有费用投入的技术进步,这种技术进步可以认为是来自于灵感或天分等无法通过资本或者劳动要素投入就可以替代的部分。在实际计算中尽管可以通过受教育年限等人力资本投入的替代指标,来试图剔除劳动力要素投入中人力资本投入的影响,但只有在计算中同时将相关的R&D投入从资本要素中扣除,并将索洛残值计算的希克斯变动参数作为相应投入的内生函数来考虑,才有可能在计算出的残值变动率中全面反映技术进步率。同时,索洛残值计算中衡量的创新,更多的是狭义的技术创新,而无法完全包括作为公共品或准公共品意义的创新要素的内涵。后者是需要国家对基础创新领域进行投入,并结合相应的科研人员的脑力、天分和灵感等因素来实现供给的创新,而且基础科学领域的进步并不直接对生产起作用,却在整个人类的发展和技术革命中能够起到相对重要甚至是决定性的作用。而这些都是索洛残值计算的全要素生产率所难以涵盖的。

其二,对传统要素——土地(包含自然资源)的衡量不充分。不论是全要素生产率最初的索洛残值定义,还是后来发展的相关指数和生产前沿计算方法,乃至内生增长理论中,传统投入要素都是被简化为了劳动和资本两大类,而土地和自然资源并没有得到充分的重视,往往被作为资本要素所囊括的部分处理。土地和自然资源,一方面不符合完全竞争市场假定,因此如果不对其作单独处理,本身就不满足索洛残值经典前提的要求;另一方面,结合我国的国情来看,土地和自然资源的供需曲线形态较为特殊,且结构性矛盾突出,但在现有研究的生产函数中往往忽略而没有加以着重考虑。在现有全要素生产率资本存量计算中也并没有考虑土地和自然资源,因此这一要素长期以来被相关研究所忽略,当前的经济增长研究和估算实际上是不完整的。

其三,对制度要素在衡量中的忽视。制度供给是新供给理论的核心,制度改革是供给侧结构性改革的关键。制度的变迁实际上也属于无需直接投入费用的变化,但又并不直接作用于生产函数,而是在代表性生产函数之外施加相对潜在和简洁的影响。制度对前四大要素的供给和需求都会产生作用,并对生产函数自身的移动也产生正面或负面的引导与激励。索洛残值所定义的全要素生产率的理论框架中,以及后来发展的内生增长理论等新理论框架中,制度要素可能在其计算过程中得到了部分的衡量。但若不对该要素进行专门的考虑,将其全面地包括在内,这一理论框架上的缺陷也是十分明显的。

四、对全要素生产率的再思考

全要素生产率诞生了半个多世纪后的今天,依旧得到了全世界学术与政策领域的广泛认可与使用,充分肯定了该指标作为一种可能囊括多种要素的、较为全面地衡量产出增长率指标的重要性、可操作性,且体现出了其未来依旧可持续的生命力。因此,本文的讨论目的并不在于推翻它,而是在批判的角度上肯定其正面意义和参考价值,同时试图更进一步延伸其相关讨论。

从本文以上的分析不难看出,全要素生产率尽管历经增长理论的不断变迁也依旧有效,且得到了不断发展,但时至今日,尤其是我国目前面临供给侧结构性改革中相关研究与政策参考需要的情况下,其局限性也在凸显。因此,我国需要在全要素生产率的基础上,在以新供给经济理论等适合我国国情的经济理论框架下,来进一步发展更为全面的理论框架和对应衡量评价指标体系,完善对经济增长的评价,促进政策效果的有效评价工作。

同时,从反向思路来看,通过改革也能够影响全要素生产率指标衡量效果。事实上,在前文中对全要素生产率的审视和理解中,以及从五大基本要素的衡量思路及其理论局限中,也能够寻找到当前供给侧为主的结构性改革的抓手。譬如索洛残值中,前提假定中对市场机制的完全竞争假定,以及对应的边际产出定价,尽管是极为苛刻的要求,但同时也可以成为改革取向的方向与要求。如果能够对传统要素市场的竞争机制和价格机制进行改革,使之不断向市场化方向发展,那么索洛残值定义的全要素生产率对增长效率的衡量结果也会更加趋于有效。再譬如,针对创新要素,如果从狭义的角度,即生产函数的视角来看,如果能够通过创造和完善创新要素的价格机制,营造技术创新中的专利交易、知识产权交易等市场化、竞争性的基础环境,也能够促进资本要素中R&D和专利相关投入的市场机制形成,以及资本、技术创新的要素间相互转换的内生机制的形成,那么全要素生产率中索洛残值的评价作用势必也能够进一步得到提升。因此,促进竞争,完善边际产出定价机制,可以作为未来供给侧结构性改革的重要抓手之一。

总之,本文认为在新供给理论框架的认知基础上,通过基于五大要素和围绕这些要素的供需、市场竞争或价格形成机制等方面,对全要素生产率进一步延伸展开,使得其揭示与衡量经济增长的可能作用更加全面,是未来非常值得讨论的重要课题之一。

[1]贾康,徐林,李万寿,姚余栋,黄剑辉,刘培林,李宏瑾.中国需要构建和发展以改革为核心的新供给经济学[J].财政研究,2013,01:2-15.

[2]贾康,苏京春.经济学的“新框架”与“新供给”:创新中的重要联通和“集大成”境界追求[J].财政研究,2015,01:8-14.

[3]贾康.新供给:经济学理论的中国创新——在现代化新阶段历史性的考验中,从供给端发力破解中国中长期经济增长、结构调整瓶颈[J].财政研究,2014,02:6-10.

[4]Hulten,CharlesR.TotalFactorProductivity:AShortBiography[C],in New Developments in Productivity Analysis,Hulten,Dean,and Harper.,NBER Books,2001,P.1-54.

(责任编辑:董丽娟)

Revision on Total Factor Productivity:Reorganization and Interpretation Based on New Supp ly-side Econom ics

Peng PengJia Kang

Total Factor Productivity(TFP)has long been recognized as an important concept and widely accepted.Nevertheless,controversy and misunderstanding has accompanied with its extensive use,especially among Chinese scholars.This paper has revised the original concept of TFP,which is defined by Solow Residual,and reorganized the connotation and perquisite of assumption,in order to further discuss the limitation and relating development of this classical concept.TFP is also interpreted from the perspective of New Supply-side Economics,aswell as presenting itsmisuse and deficiency.Finally,TFP's role as evaluation criteria for economic growth under the framework of fivemajor factors is also developed as the future direction.

Total Factor Productivity;Solow Residual;New Supply-side Economics

F061.3

A

2096-1391(2016)08-0039-05

彭鹏,中国财政科学研究院博士后流动站,博士后贾康,中国财政科学研究院,研究员、博导