修城“不积极”

——明代筑城史的重要一面

2016-10-14孙兵

孙 兵

(河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050024)

修城“不积极”

——明代筑城史的重要一面

孙兵

(河北师范大学历史文化学院,河北石家庄050024)

从湖广等地的情况来看,有明一代,偏安之地城池迟迟未建、安定时期任其圮坏等“不修城”的情形颇为常见。官民财力匮乏、不利的地形环境、官员因循苟且、舆论习于将修城视为劳民伤财等不利条件限制之下,各地官民修城消极懈怠的状况相当普遍,近乎世风。这种始终无法消除的消极因素对明代的筑城政策及其实施产生了多方面的影响:明前期修筑、维护城池主要限于驻军各地,对于其他众多普通州县并未从严要求,以示体恤民情,以免招致民怨;明廷对各地修城频频申令、施压,但收效欠佳;各地往往迫于“寇盗”威胁及上司督责的压力才兴工修城,而前者的作用尤为突出。学者所谓明代“一贯积极、严厉的”筑城政策促成了各地广修城池的看法似乎并不完全切合史实,一些流行已久的相关认识亦有修正、澄清的必要。

修城;筑城政策;城防;明代

对于明代各地广修城池的史实,人们并不陌生,学界历来对此也不乏关注,渐已揭明了不少相关情况:明太祖及其后继者对各地城池的修筑、维护多有重视与强调,管理修城工程的相关制度堪称完备,各地修筑城池的数量、修城次数皆远远高于以往,等等*参见陈正祥:《中国文化地理》,三联书店1983年版,第70—71、82页;李孝聪:《历史城市地理》,山东教育出版社2007年版,第330、378—381页;王茂华:《中国古代聚落筑城初探——以“从土城到砖石城”为基点的考察》,河北大学博士学位论文, 2012年,第115—221、241—263页。。多年来,不少研究者往往根据这些史实,习于将明代的筑城政策视为“一贯积极的”、“严厉的”,认为各地广修城池即为积极奉行这种政策的结果*近年来较有代表性的论述如李龙潜:《明代修建郡县城池的几个问题》,《明清论丛》第12辑,紫禁城出版社2012年版;王茂华:《明代城池修筑管理述略》,《文史》2010年第1辑。。但论者事实上对各地修城的详情疏于考察,得出的笼统认识未必经得起一些具体事实的检验。近年来的一些研究显示,明代前期,各省未设卫所驻防的普通州县(即同级之散州、县,下同)大多未建城池;在一些安定时期,各地城池圮废失修的情形颇为常见*参见成一农:《古代城市形态研究方法新探》,社会科学文献出版社2009年版,第217—227页;鲁西奇、马剑:《城墙内的城市?——中国古代治所城市形态的再认识》,《中国社会经济史研究》2009年第2期。。据此,有学者认为,明代前中期以不修城的政策为主,“城市没有城墙或者城墙处于颓圮状态可能是城市城墙的常态。”*成一农:《宋、元以及明代前中期城市城墙政策的演变及其原因》,[日]中村圭尔、辛德勇主编:《中日古代城市研究》,中国社会科学出版社2004年版,第179—180页。另有学者指出,嘉靖年间,尽管面临倭患的威胁,江南各地民众对于兴筑城防往往多有反对,甚至与官府发生冲突*黄敬斌:《利益与安全:明代江南的筑城与修城活动》,《史林》2011年第3期。。从这些研究来看,关于明廷的筑城政策、各地的修城活动与“不修城”或曰修城“不积极”的现象,学术界在这些方面揭明的史实、取得的认识颇有分歧。由此看来,有关明代筑城史的现有研究事实上还不够充分,亦欠深入。

有鉴于此,笔者近来尝试综合上述诸多看似矛盾的史实,对其做出较为圆满的解释,发表专文一篇*⑦孙兵、王宏斌:《明前期“相对宽松”的筑城政策探论——以湖广地区为例》,《中国历史地理论丛》2015年第2辑。。但其论述仅限于明前期,对一些相关问题的探讨未作详尽,特别是各地官民修城“不积极”方面。有明一代,这种情形事实上相当普遍,与明廷对修城多有重视、强调形成了很大的反差。它在很大程度上影响了明廷的筑城政策及其在各地实施的成效,实为深切认识明代筑城史的一个关键。本文拟

以湖广等地为例,结合自己与诸贤的研究,对这方面的情形详加揭明,并尝试从这一视角对明代筑城史有关问题作较为通透的分析,以期补正、深化现有的认识。不当之处,恳请方家教正。

一、明代各地“不修城”的情形

据现有研究来看,明初洪武年间,驻军(即设有卫所驻防,下同)各地多有修固城防之举;明中期以后,各地多有“寇乱”之际纷起修城的情形*参见成一农:《古代城市形态研究方法新探》,第218—237页。。另一方面,明代偏安之地迟迟未建城池或安定时期任其圮坏的情况也颇为常见*本文所谓的“偏安之地”,指较少遭受“寇盗”威胁、安全形势相对缓和的地区。在一些特定条件(与“寇乱”之地距离较远、周边有卫所障护,等等)下,偏远山区或腹里平原地区皆可成为此类“偏安之地”。。此类“不修城”的情形,湖广地区即堪为典型。

明代前期(结合湖广地区的实际,本文将此限定为自洪武朝至宣德朝),湖广各处设有卫所的府州县等军事要地率皆筑有城池且多有维护,而对于未驻军的普通州县并未从严要求,不修城的情形颇为普遍。迄至宣德末年,湖广全部100处散州、县(不含各府附郭县)中,未驻军的州县多达82处,筑有城池的仅有17处,而大多数州县历来未曾筑城(或原有旧城圮废不修)⑦。

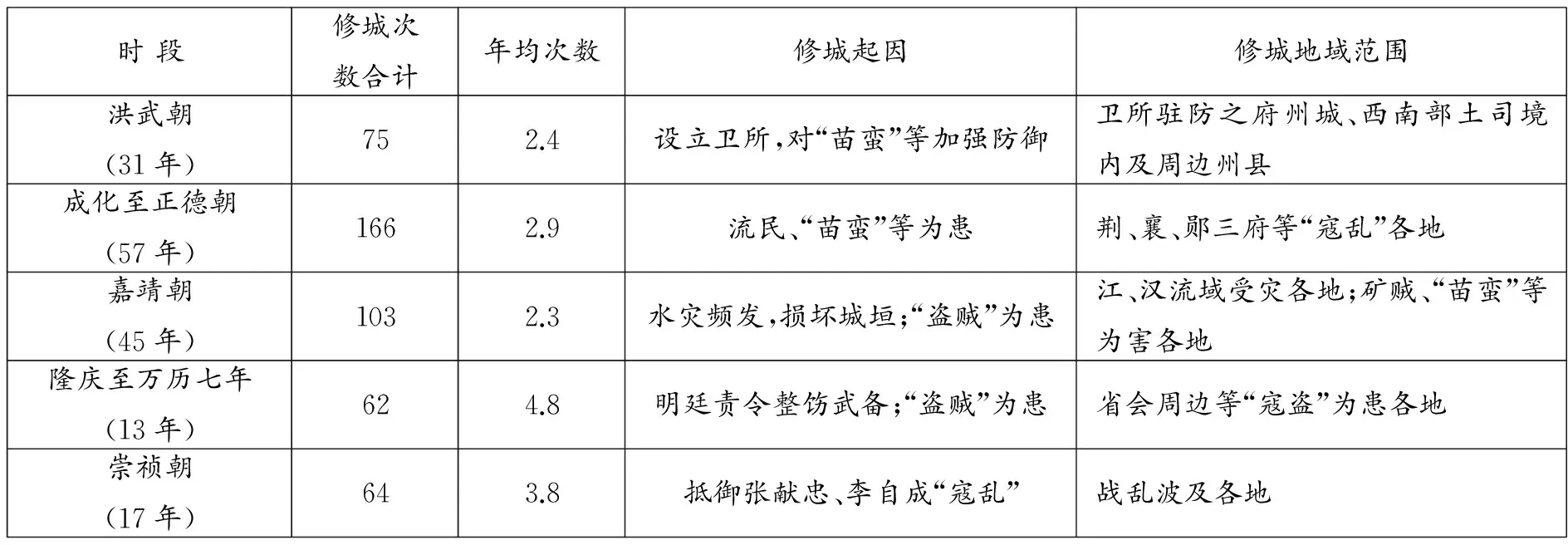

表1 明代湖广地区修城较频繁时段概况

说明:详见孙兵:《明代湖广地区城池修筑研究》,武汉大学博士学位论文,2011年,第15—79页。

如表1所示,明中期以后,湖广地区流民、“苗蛮”、“流寇”等相继作乱,各地多有修城御“寇”之举;修城以“寇盗”为患之地居多,皆为出于防御的实际需要。另一方面,历次“寇乱”未曾波及的偏安之地往往少有修城之举,不少未驻军县治迟迟未筑城的情形也颇为常见。

土木之变以后,明廷的筑城政策有了重大变化,要求各地(包括未驻军州县)皆须修固城防。但纵观明中后期,湖广地区这类未驻军的县治大多筑城迟缓,全省普及城池的进度颇为缓慢。天顺末年,全部87处县治(不含14处府治附郭县),尚有超过半数(50处)未曾筑城。至正德末年,仍有20处县治迟迟未曾筑城,以长沙(7处)、武昌(5处)、黄州(4处)三府居多。这类地方皆居于腹里之地,在外围地区的障护之下,更托庇于卫所等防御力量,安全无虞,役民修城实无太大必要,应该是其迟迟未筑城的主要原因。至万历七年(1579年),全省121处府州县中,尚未筑城的仅有8个县,湖广地区才基本上普及了城池设施。

筑城迟缓等“不修城”的情形并非仅限于湖广地区,其实在南北各地皆属常见。概言之,明前期修筑、维护城池主要限于驻军各地,普通州县历来未曾筑城的情形相当普遍;明中期以后,各地迫于“寇盗”威胁多有修城之举,但不少偏安之地仍迟迟未曾筑城,很多省份迟至明后期才逐渐普及城防;一些安定时期,未驻军州县乃至驻军各地武备废弛、城防失修的情形也颇为常见。

二、各地修城“不积极”的普遍情形

各地“不修城”的现象与官府、民众修城“不积极”的态度可谓互为表里。从湖广各地的情况来看,官民修城消极懈怠的情形相当普遍,表现于诸多方面。

其一为官民习于安逸,对修城多有畏难、退避心理。安定时期,地方官民往往安于现状,任由城池圮坏失修。此种情形在湖广各地颇为常见,众多未驻军的州县尤其如此。以兴国州为例:

州故有城,委土为之……久之尽圮,而仅址存。属承平百余年,民间外户不闭,小有野警,一虞侯之力能制之,故有司不恃城。居人亦晏然无所告急*吴国伦:《成城记》,光绪《兴国州志》卷34《艺文志》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第28册,江苏古籍出版社2001年版,第418页。。

明中期以后,“寇患”威胁之下,不少腹里州县依旧苟且偷安,修城消极迟缓。黄陂县,历来无城,正德间遭“流寇”残害,“及事平,上之人安于无事,下之人恐其劳己,城工之议遂寝。”*民国《湖北通志》卷25《建置志·城池》所录王霁作记一文,商务印书馆1934年影印本。汉川县,旧无城,嘉靖末年,剧盗入县劫掠,“此后时以筑隍为言,莫之应也。”*乾隆《汉阳府志》卷6《地舆·城池》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第1册,第48页。既使上司督责修城,很多州县官民仍旧多有畏难、退避心理。成化年间,湖广巡抚传令宝庆府新宁县改建石城,“知府谢侯省状其民寡贫,不克事,宜勿修便”,意欲推脱*李东阳:《新宁县石城记》,万历《新宁县志》卷8《艺文志》,书目文献出版社1990年版,第66页。。嘉靖年间,罗田县甃砌石城,“议初定,上下难之”*龚湜:《知县劳樟去思碑记》,嘉靖《罗田县志》卷3《名宦》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第21册,第64页。。永兴县,旧无城,弘治间“苗寇”作乱,“当道始有筑城之议,然工巨役繁,屡谋屡寝。”*万历《郴州志》卷8《创设志·城池》,上海古籍书店1962年版。

其二为官吏奉命修城多有苟且敷衍之弊。明中期以后,明廷频频申令各地修城,但湖广不少地方对此往往苟且应付。华容县,万历初年奉命修城,不过是“于东北隅官使所目击处检故砖,略加整饰。”*万历《华容县志》卷2《建置·城》,湖南人民出版社1988年校注本,第63页。澧州城,嘉靖年间,“虽尝修治,徒墁虚饰,无岁不尔,即谓之无城可也。”*嘉靖《澧州志》卷5《兵防纪》,湖南图书馆藏1964年传抄本。官吏侵渔钱粮、城工苟且等弊端也在所难免。汉阳府城,嘉靖年间,城垣屡修屡圮,只因“经手利其侵渔,吏司不以查报。”*嘉靖《汉阳府志》卷3《创置志·城垣》,武汉出版社2011年校注本,第93页。祁阳县,成化年间,“城取苟完,工不坚良,牟利者藉缮修为奸,屡举屡坏。”*焦竑:《祁阳县修城记》,康熙《永州府志》卷5《建置志·城池》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第42册,江苏古籍出版社2002年版,第153—154页。

其三为民间对修城多有抵触情绪。湖广各地修城中往往难免劳民伤财,容易招致民众的非议。如地方士绅所云:“夫天下之事,备害防患以卫民生者,莫如为城。其劳实称之,民鲜弗病且怨者。”*鲁铎:《景陵县修城记》,嘉靖《沔阳州志》卷7《创设志》,台湾成文出版社1975年影印本,第166页。嘉鱼县,万历间改建砖城,议定 “官任费而民任力,庶瘠邑贫民不惊畏而思徙走。”*雷士顺:《续修城记》,同治《重修嘉鱼县志》卷8《艺文志》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第30册,第256页。当地似有百姓苦于征敛繁苛而逃徙的情形,诚如“苛政猛于虎”之谓。

明代修城“不积极”在不少地区皆属常见。四川各地,嘉靖后期武备废弛、城防失修的状况颇为严重,“各郡县城垣,要皆单薄,无益防御。甚如云阳等县之城,则倒塌殆尽,仅存遗址。”*谭纶:《究盗参官以议善后疏》,《谭襄敏奏议》卷4,《文津阁四库全书》第427册,商务印书馆2008年版,第630—631页。甚至边防要地也不乏类似的情形。山西各地,安定时期,地方官修城苟且敷衍或多有推诿的情况颇为常见*相睿:《明代山西城池建设研究》,东南大学硕士学位论文,2009年,第34页。。再如蓟镇,尽管“虏患”严峻,民众对修城却缺乏热情,甚至多有怨言:

但愚民难与虑始,大工难以惜费,公帑不足而括民之赀,则嫌疑易生;夫役不充而劳民之力,则谤怨易起。于是诸有司虽黾勉任事而浮言震撼,自生疑沮,至以修城之事视为殷鉴*谭纶:《议处蓟镇紧要事宜以防后患疏》,《谭襄敏奏议》卷6,第711页。。

综上所述,有明一代,各地官民习于安逸、修城消极懈怠的积习始终不改,而尤以安定时期、偏安之地为甚。尽管各地皆不乏贤良官吏修城卫民的事例,但在明中后期吏治败坏、武备废弛的大势下,官民修城“不积极”的情形似乎更为多见,近于常态。

三、制约修城活动的诸多因素

明代各地官民修城消极,畏难退缩,往往是由客观、主观上种种不利条件所致。从湖广各地的情形来看,制约修城活动的不利因素主要在于以下几个方面。

其二为官民财力匮乏。明代强化中央集权的财政体制下,对地方财政的监管逐步加强,地方上修城等公共事务很少有固定的经费来源,往往苦于经费紧缺*参见何朝晖:《明代县政研究》,北京大学出版社2006年版,第171—182页。。湖广地区亦是如此,明中期以后,宗藩、兵饷等供应浩繁,加剧了各地官府的财政困难,使得修城经费匮乏的情形颇为常见。

从湖广各地修城经费的来源来看,出自官府者,其一为明廷、省府等上级部门拨发公帑,大多限于府级城治及一些“寇患”深重的军防要地;其二为地方官府自筹经费,通常以奏请留用赃罚银为主,公费积余、杂税等以资补充*参见孙兵:《明代湖广地区城池修筑研究》,武汉大学博士学位论文,2011年,第166—178页。。较之各府、直隶州,普通州县财源不广,往往以修城筹款为难事。首先,能否取得上级经费支持实为各州县修城顺利与否的关键。正德间,嘉鱼县创筑土城,“县小而民穷,财力无所资”,幸而湖广巡抚巡视至此,“督旁邑发储秲协济工力,工乃具举。”*张邦奇:《始修城记》,同治《重修嘉鱼县志》卷8《艺文志》,第275页。武冈州,隆庆初增建外城,“以帑乏,会计颇廉”,得到上级协济方才完工*吕调阳:《武冈新筑外城记》,光绪《湖南通志》卷41《建置一·城池》,清光绪十一年刻本。。但多数州县一般很难获得上级的支持,只得多方筹款。崇阳县城,万历间重修,“力请各邑修城之羡金,不得。又请发仓廪,又议鬻余地,以济民之急。”*汪宗伊:《崇阳城记》,同治《崇阳县志》卷2《建置志·城池》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第34册,第56页。麻城县,万历初奉命筑城,正值荒年,“而驱之役,民弗堪矣”,后以节减冗役冗费充作修城经费*刘廷举:《钱邑侯新建县城序》,民国《麻城县志前编》卷2《建置志·城池》,国家图书馆藏铅印本。。明中期以后,官府财力匮乏,不得已而借助民财,官民捐修、摊派等皆为通行的办法。潜江县,万历初奉命修城,“疲瘵之余,公私磬悬,相视莫敢发,犹然据赋税额数而坐派焉。”*袁国臣:《清田记》,万历《承天府志》卷14《艺文志》,书目文献出版社1990年版,第270页。重重困难之下,一些州县经费无着,无力兴工的情况也绝非少有。

总体上看,明中后期湖广地区府州县官民交困、财力匮乏的情形颇为常见。各地为修城等事务支用钱粮必须上请,借助民财也绝非易事。稍有不慎,即被视为侵盗或扰民而受到追究。故而,地方官对修城诸务往往苟且退缩,如时人所云:

今之守令,凡城池、学校、公署、铺舍、桥梁之属,以兴修为大禁,废不举,敝不葺,荒颓败落之甚竟诿之不知,是岂有司之得已哉?兴修之费,不出之官则出之民,出之官则上疑,出之民则下谤,故稍自好者则深避而不为*嘉靖《夏津县志》卷1《城池》,上海古籍书店1962年版。。

其四为民情舆论的压力。《春秋》等儒家经典,习于将筑城视为重要的政治活动而褒贬善恶。儒家思想主张仁政,爱惜民力,以“不得已而用民力”为修城之道;如果修城不能体恤民情,劳民伤财,则加以贬斥。有鉴于此,明太祖及其后继者一直强调修城应体恤民力,多有暂缓、停罢城工之举*参见孙兵:《明代湖广地区城池修筑研究》,第38—39、203—204页。。但修城难免劳民伤财,有悖于儒家思想、朝廷所提倡的宗旨,社会舆论遂习于将修城视为扰民而多有非议。此种舆论偏向近于世风,成了制约官府修城的强大力量。

儒家学说主张民本,所谓以民心为无形之险,而城池为有形之险,后者不可恃而应以人心为固,此类说法自古皆然。明代亦盛行此说,很多官员对修城卫民的作法并不推崇,甚至主张对城防废而不讲,将修城一概斥为扰民*万历《襄阳府志》卷16《城池》,齐鲁书社1997年版,第690页。。明中期以后,此种言论成为阻挠明廷、地方官修城的巨大舆论压力*张居正:《重筑松滋县城记》,光绪《荆州府志》卷8《建置志·城池》,《中国地方志集成·湖北府县志辑》第36册,第107页。。直到明末,这种论调依旧不改,甚至散布流言,干扰明廷修城御“寇”的决策*⑥⑨杨嗣昌:《南方盗贼渐起疏》,《杨文弱先生集》卷22,《四库禁燬书丛刊》集部第69册,北京出版社1997年版,第351、350、351页。。这种不利的舆论甚至给修城的官员加以“扰民”等恶名,危及其仕途。如大臣所云:“为抚按者毛举其过,劾而去之。向使不修城,不练兵,容容多福,未必得祸如此之速也。”⑥

其五为缺少制度激励。崇祯朝之前,地方官的考课标准并未涉及修饬城防*万历《明会典》卷12《吏部十一·考功清吏司》,中华书局2007年版,第72页。,修城无关仕进,自然不受重视。统治者习于将修城等工程事务视为文武官员份内之事,对修城有功者多为例行赏赐而不予升迁,以免职官冗滥*王恕:《议修卢沟河官不当升职奏状》《论工完乞恩奏状》《再论工完乞恩奏状》,《王端毅奏议》卷12,《文津阁四库全书》第425册,第632—643页。。迨至崇祯朝,不仅主张大力奖励修城,更将其列入了考成⑨,但为时已晚。有明一代,对修城奖赏之薄几为定例,这应该是地方官修城积极性不高的一个重要原因。

四、修城“不积极”对明代筑城政策及其实施的影响

有明一代,修城“不积极”与南北各地筑城迟缓、城防失修等“不修城”的情形可谓互为表里。作为官府始终无法消除的消极因素,其对于明廷的筑城政策及其实施的方式、成效等都产生了重要影响,实为深切认识明代筑城史的一个关键。

明前期修筑、维护城池主要限于驻军各处要地,对于未驻军的众多普通州县并未作严格要求,不修城的情形相当普遍,可以说是一种相对宽松的筑城政策。原因可能有以下几个方面。首先,由洪武朝奠定的以卫所为主、巡检司等力量为辅的安全防御体系保障了各地的长期安定,未驻军的普通州县安全无虞,役民修城并无太大必要。再者,如果各地遍修城防,官民财力难以负担。最后,修城势必劳民伤财,不要求普通州县一概修城,以示体恤民力,避免招致民怨。

值得注意的是后一个方面,可能也是影响明前期筑城政策的一个重要因素。自元朝以至明前期,南北各地很多普通州县(多数皆未驻军)历来未建城池或任由旧城圮废。各地官民往往安于现状,对于“不修城”久已习以为常*参见成一农:《古代城市形态研究方法新探》,第202—227页。。如果严令州县一概修城,既无必要,而且役重费繁,容易激起民众的非议和不满。自洪武朝以至宣德朝,都不曾明令未驻军各地务必修城。明廷对其修城不作严格要求,既是对其“不修城”之现状的默认,应该也蕴含了体恤民情、避免招致民怨的用意。

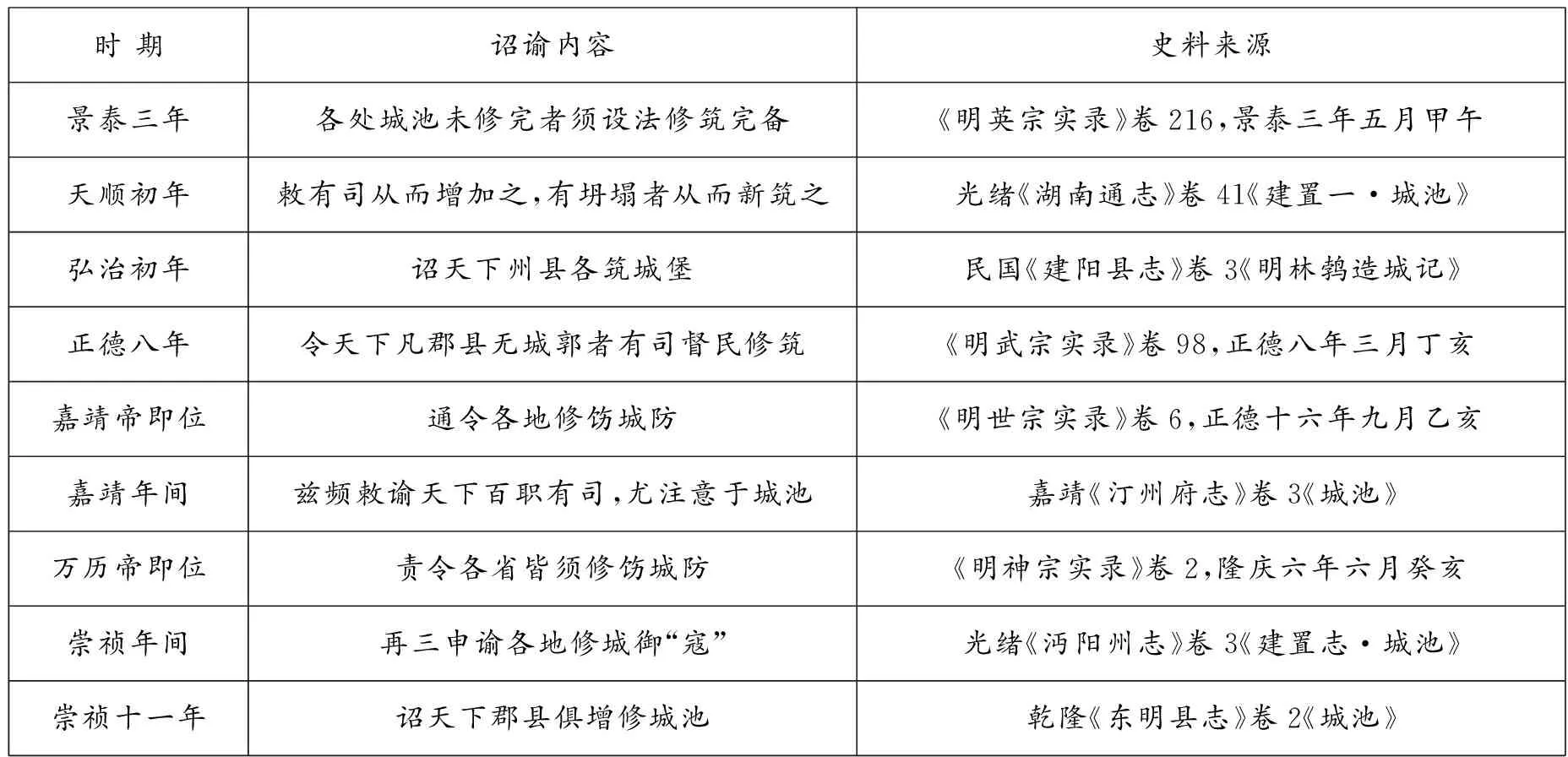

(二)明中后期频频申令各地修城之缘由

如此反复申令各地修城,可见明廷确实对此有所重视,但真实的原委并非这么简单。从发布这些诏谕的背景来看,或为“寇乱”之际需要加强防御,或为新君继位等特定时期加意整饬武备。其中,嘉靖帝、万历帝即位这两次,皆因各地城防失修、不堪守御的情况颇为严重,明廷不得不加以督促,力求整顿。其他几次申令修城的缘由,史载皆不得其详,从前述各地修城“不积极”、城防失修的普遍情形来看,可能也多为类似的情况。对于明廷历次申令修城,南北各地响映程度不一。特别是一些“寇患”严重的地区,由此而兴起了修固城防的活动(详见下文)。

事实上,各地奉命修城的效果因时、因地乃至因人(地方官)而异,很多地方并未实力奉行。如万历帝的即位诏书言:“屡诏增饬(城防),有司漫不经意。一遇寇至,辄被攻毁。”*《明神宗实录》卷2,隆庆六年六月癸亥,台湾“中央研究院”历史语言所校勘《明实录》1962年版,第24页。崇祯时期,杨嗣昌奏疏云:

圣谕修缮城池、置造守具、团练乡兵、储蓄粮草之四事,响者详于近畿边塞,略于腹里南方,以致有司全未奉行,抚按亦无督责。今若因循玩愒,不加申饬考成,必滋奸盗睥睨之心,坐遗生灵荼毒之惨*杨嗣昌:《南方盗贼渐起疏》,《杨文弱先生集》卷22,第345页。。

终明之世,各地修城消极懈怠的颓风始终不改,甚至将朝廷政令几乎视同具文,着力奉行者似乎不多。隆庆朝高拱等能臣大力整饬武备之下*参见孙兵:《明代湖广地区城池修筑研究》,第64—73页。,崇祯年间“流寇”纷起之际,各地奉命修城尚且如此,其他各朝申令修城的成效必然也不会乐观。前述湖广各地奉命修城多有苟且敷衍之弊,即为例证。综上所述,明代中后期,尽管明廷三令五申,但相当多的地方修城不力,城防失修的状况终究难有大的改观。因此,每逢形势吃紧,需要加强城防,明廷都不得不重申、督促一番。由此看来,频频申令修城可能更多地反映了各地城防失修情况之严重,而一些学者将其单纯理解为明廷对地方修城高度“重视”、“积极”的认识似乎并不完全切合史实*如前引李龙潜《明代修建郡县城池的几个问题》、王茂华《明代城池修筑管理述略》两文,征引此类史料时,都偏重于强调明廷对地方修城的“重视”、“积极”,而忽略了各地修城消极懈怠、城防失修的大量事实。。

(三)上司严加督责的作法与成效

对于地方官民乃至卫所官军修城消极怠惰的情况,统治者想必也有所了解。从明初开始,每逢明廷决意大力整饬各处城防,往往需要采取上司施压、严加督责的方式。有如史载:

(洪武三年)朝廷视城为最重,岁必遣使巡行天下。凡偷惰者重罪之,弗贷*乌斯道:《雷州卫指挥张公完城记》,《春草斋集》卷6,《景印文渊阁四库全书》第1232册,台湾商务印书馆1986年版,第296页。。

(洪武三十一年)如城壁不高,壕堑不深,屯种不勤,则坐本管指挥、千百户之罪……其遣人往谕各卫,一循前后处分,慢令者究治之*《明太祖实录》卷256,洪武三十一年正月癸亥,第3706页。。

(洪熙元年)诏天下都司、卫所修治城池……若有坐视不行修理者,听风宪官纠举*杨士奇:《郊祀覃恩诏》,《东里集》别集卷1,《景印文渊阁四库全书》第1239册,第591页。。

表2 明中后期各朝申令地方修城示例

(成化二年)廷议,凡郡县无城池者,有司宜择农隙修筑,专遣宪臣奉玺书督之*周洪谟:《重筑浚城池记》,咸丰《庆云县志》卷3《建置志》,台湾成文出版社1967年版,第330—331页。。

这种靠各级御史等官员加大督察、惩戒力度以推动修城的作法,在各个时期的成效似乎也未尽一致。从湖广地区的情形来看,成效较为显著的有两个时期。其一为洪武朝,如前所述,其间驻军各地率皆筑有城池且多有维护。其二为隆庆至万历前期,高拱、张居正等能臣当权,大力整饬武备、城防,湖广巡抚等上层官员谋划全省修城固防率皆实心实力。在其强力推动下,隆庆改元至万历七年(1567—1579年)的13年间,湖广各地创筑、改建、增修等各类修城活动共计62次,堪称修城颇为频繁的一个高峰时期*参见孙兵:《明代湖广地区城池修筑研究》,第64—73页。。

上述两个时期湖广各地修城较为得力,想必得益于其时吏治相对清明,朝廷政令能得到较有效的实施。明中期以后,吏治、政风败坏的颓势下,推行筑城政策的成效似乎并不显著。甚至各省抚按等上层官员奉命修城往往也是苟且敷衍,如历朝大臣所云:

(嘉靖年间,湖广)异日,抚治檄列郡督所属州邑城垣宜修者,所司竟持空文塞责,莫敢为先*张居正:《重筑松滋县城记》,光绪《荆州府志》卷8《建置志·城池》,第107页。。

(隆庆元年)方今边事所以难振者,其弊在边臣循袭虚文而不务实……如蓟镇尝谓能修边矣,而虏近从罗汉洞入;山西石州尝议修筑城池矣,而院委之道,道委之一县官,上下相蒙,遂成陷没*《明穆宗实录》卷14,隆庆元年十一月辛酉,第382—383页。。

(嘉靖后期,四川)在内则武备废弛,即严行督责(修城、练兵),而文武之属率视为故事而莫睹其成*谭纶:《究盗参官以议善后疏》,《谭襄敏奏议》卷4,第630—631页。。

尽管明廷严令修城,各省官吏能积极奉行的看来并不多,甚至多有上下蒙混的情形。可见,吏治颓敝之下,修城消极懈怠的颓风终难纠治,纵有上司施压、督责,其总体上的成效也不尽理想。

(四)“被迫”修城的情形之由来

明代中后期,南北各地“寇乱”炽烈之际,明廷往往责令天下府州县修固城防,各地由此而多有修城之举。可见,“寇盗”威胁、上司督责两方面的压力实为促使各地修城的两大动因,而前者的作用似乎更为突出。总体上看,历次奉命修城较为得力的多以“寇乱”波及各地为主,其他偏安之地往往少有奉行*参见成一农:《古代城市形态研究方法新探》,第227—237页;相睿:《明代山西城池建设研究》,第19—21页。。以湖广地区为例,如表1所示,各个时期的修城活动大都以“寇盗”为患之地居多。由此看来,“寇盗”威胁的压力、安全的需要实为推动各地修城的主要动力,而上司督责这方面的作用应该尚在其次。明廷频频责令各地修城但收效欠佳,亦可为证。另一方面,各地“寇乱”之际纷起修城这种常见的情形,与前述安定时期、偏安之地“不修城”的现象其实互为表里——平时城防废弛,动乱时期才仓促修城御“寇”。这种情况在湖广、山西、江南等地颇为常见*参见孙兵:《明代湖广地区城池修筑研究》,第41—60、73—78页;相睿:《明代山西城池建设研究》,第17—19、34—35页;黄敬斌:《利益与安全:明代江南的筑城与修城活动》,《史林》2011年第3期。。

综上所述,明代中后期,各地往往迫于“寇盗”威胁及上司督责的压力才兴工修城,这种平时懈怠而危难之际迫不得已而修城的举动似乎并不能视为“积极”。显然,这种“被迫”修城的情形与修城“不积极”的习气也是互为表里。

余 论:亟需深化的中国筑城史研究

如开篇所述,多年来,学界对明代筑城史多倾向于正面评价,研究者习于将明代的筑城政策视为“一贯积极的”、“严厉的”,认为各地广修城池即为积极奉行这种政策的结果。据本文的实证研究及其他相关研究来看,这种稍嫌笼统的认识、单方面的评价似乎并不完全切合史实。首先,明前期修筑、维护城池主要限于驻军各地,对于未驻军的普通州县则要求较为宽松,各地多有“不修城”的情形当为明证。所谓“一贯积极、严厉的”筑城政策,就驻军各地而言或可成立,对于数量更多的未驻军州县显然难以成立*王茂华《明代城池修筑管理述略》(《文史》2010年第1辑)文中考述了明代城工管理相关规制及奖惩事例。据此看来,明代有关修城的问责、处罚似以卫所官军为主,地方官牵涉受罚的很少;有城工粗劣责令赔修的作法,但并不多见;对于筑城迟缓、城防失修等修城不力的弊病,未见有相关的处罚规定及实例。由此看来,其所谓“严厉的”筑城政策似乎难以坐实。。其次,尽管明廷频频责令修城,但相当多的地方并未实力奉行,各地修城“不积极”的大量事实不应被忽略。最后,各地(包括大量未驻军的普通州县)广修城池的情形并非始于明初,而是在明中期以后陆续兴起的。对此,明廷再三申令、督责起到了一定的推动作用,但更多是迫于“寇盗”威胁的压力,出于安全防御的实际需要。

修城役重费繁,在种种不利条件限制之下,地方官民的积极性不高本是情理之中,何以一些学者的认识走向了相反一面呢?究其根源,以往研究中存在片面化、简单化的认知方式需要反思。首先,论者根据明廷频频责令地方修城的一些记载,强调其对此高度“重视”、“积极”。但三令五申如果不辅以必要的保障措施,不免沦为一纸空文。明代对普通州县修城很少提供经费支持,对修城有功者的奖励也颇为微薄,由此看来,明廷对此的“重视”、“积极”其实很有限。再者,在所谓“一贯积极的”、“严厉的”筑城政策与各地广修城池的史实之间,直接建立了因果关系,这里包含了一个假定——明廷的政令“当然”会在地方上得到执行。至此,在缺乏充分实证基础的情况下,一种“举国上下积极修城”的虚像被建构了。这种颇为正面的“筑城史”尽管人们乐于接受,却不能圆满地解释修城、“不修城”,修城积极、“不积极”这两方面看似矛盾的事实。

进而言之,本文揭明的明代各地“不修城”、修城“不积极”等事实,亦有助于增进对中国筑城史相关问题的认识。对于城池在城市史上的意义、作用,中外学界历来评价很高,很多学者习于将城墙视为中国古代城市的主要标志。但从明代的情形来看,地方上城池之兴废往往视其时、其地的安全形势与防御需要而转移,地方官府乃至明廷事实上并未将城池视为治所城市必不可少之设施。另一方面,对于中国古代城墙在政治、文化等方面的重要意义,中外学界历来多有强调,不少学者习于将城池视为国家、官府权威的象征,认为其对于民众乃至“寇盗”具有相当的威慑作用。这种观点其实隐含了一个假设——城池宏壮坚固并且长期维护良好,这对于都城大体上可以成立,却未必合乎地方城池的实际。以明代各地(特别是普通州县)的情形而论,在久未筑城、城池圮废失修不堪等情形之下,所谓“威慑作用”、“威权的象征”似乎无从谈起;安定时期,城池之存废尚且不受重视,遑论其种种政治意义。

由此看来,学界目前有关明代乃至整个古代筑城史的研究其实并不充分,还需要展开更多细致、深入的实证研究。特别是一些以往少有留意的重要问题,如明代各地动乱时期“不得已而修城”模式具有哪些合理性,历代的财政体制对于地方修城经费的制约作用,都城、军镇与府州县等不同等级、类型城池的差异性,等等,都值得予以更多的关注与探讨。

[本文为中国博士后科学基金面上资助项目“明清时期冀鲁豫乡村的堡寨与社会变迁”(2015M581312)的阶段性成果。]

责任编辑:郝红暖

To Build Citywalls Passively:A Significant Feature in the Ming Dynasty

SUN Bing

(Institute of History and Culture, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050024, China)

There were no citywalls and moats in a large number of Zhou and Xian(州县) during the early Ming Dynasty. In periods of stability, local citywalls and moats often were allowed to fall into disrepair. Such general passivity in citywalls’ building and repair was due to poor funds, disadvantageous terrain, mediocre officials, adverse public opinion, etc. Such an adverse condition had significant effects on citywalls’ building throughout the Ming Dynasty. To avoid the people’s opposition, a large number of Zhou and Xian without a military presence were not been required to build and repair citywalls during the early Ming Dynasty. After this period, the central government repeatedly required local governments to build and repair citywalls, while the effects were usually bad. In fact, quite a lot citywalls were often been built to defense rebels. Maybe some positive opinions about citywalls’ building in the Ming Dynasty are not completely correct.

citywalls’ building and repair; citywalls’ building policy;citywalls and moats ; Ming Dynasty

K248

A

1005-605X(2016)05-0055-08

孙兵(1979-),男,湖北襄阳人,河北师范大学历史文化学院讲师、中国史博士后流动站研究人员。