社会资本对个人健康影响的差异性研究

2016-10-14熊艾伦黄毅祥蒲勇健

熊艾伦 黄毅祥 蒲勇健

社会资本对个人健康影响的差异性研究

熊艾伦 黄毅祥 蒲勇健

(重庆大学经济与工商管理学院 重庆 400044)

基于CGSS2013数据,本文考察了社会资本对个人健康的影响。研究使用了多个主观及客观健康指标以避免测量误差;同时还运用了工具变量、分位数回归、Ranked logit模型等方法控制可能存在的内生性和个体异质性。研究发现社会资本对健康有一定促进作用,但不如预期那么显著。强关系提升了城市居民健康水平,但对农村居民作用不大。弱关系对老年人和农村居民健康水平有促进作用。而社会资本对BMI改善的作用也主要集中在女性和城市样本上。本文证实了社会资本对不同社会群体健康状况的影响存在差异性这一观点,并进一步指出这种差异性还体现在不同类型的社会资本和健康指标上。

社会资本 个人健康 差异性 实证研究

一、引 言

作为人力资本重要组成部分的健康水平不仅是经济增长的决定因素,也是人类发展的重要基础(Schultz, 1999)。自Bourdieu,Coleman以及Putnam等人的著作发表以来,国内外学者开始运用社会资本理论解释各种社会、经济现象。由于提升了社区凝聚力和互助意识,促进了医疗信息的流通和医疗资源的匹配效率,越来越多的学者认为社会资本对个人健康水平有显著的促进作用(Eriksson, 2011)。但社会资本包含众多类型。个人社会资本就可以分为强关系连接和弱关系连接。此外,健康也是一个多维度概念。仅身体健康就包含营养状况、运动能力、疾病防治等诸多领域。由于存在这种复杂性,现有的研究还未能充分揭示不同类型社会资本对不同健康指标的影响,以及这种影响是否对不同社会群体存在差异性。本文将借助中国综合社会调查数据,探讨社会资本中的强关系连接和弱关系连接对自评健康、心理健康、生活障碍、BMI等四类指标的影响。同时我们还将深入分析社会资本对健康的影响是否因不同社会群体而存在差异性。行文安排如下:第二部分回顾社会资本影响健康水平的途径以及以往研究中存在的不足与缺陷。第三部分对数据来源和关键变量进行解释说明。第四部分进行实证回归分析。第五部分提出相关结论和建议。

二、文献回顾与总结

Folland等(2013)认为社会资本通过以下四种渠道对健康水平产生促进作用。首先,社会活动以及人际交往有助于压力的舒缓,从而避免部分心理和生理疾病。其次,关系网络的一项主要功能是促进信息的流通和扩散。因此,社会资本有助于获取保健和医疗资讯,包括推荐医术高明的医生或是疗效更佳的药品等。再次,内嵌于社会资本的行为规范及价值观等要素有利于改善不健康生活方式;例如通过朋友和亲戚劝说,个体可能会戒烟戒酒并增强体育锻炼等。最后,社会资本会增强民众的游说能力。相关社会组织可以通过游说政府以提供更完善的医疗保健服务来提升整体健康水平。

我国的学者认为社会资本对个人健康水平的促进作用可能还更广泛。卢诅汛(2000)指出社会资本提升了疾病预防意识,促成了居民互助网络以及建立了良好的医患关系。孙顺根等(2006)则认为社会资本实现了对卫生资源的良好管理、开发和利用。通过一个综述性的研究,鲍常勇(2009)指出社会资本在农村合作医疗中扮演重要角色;例如作为一种精神资源增强社区凝聚力和互助意识,克服道德风险以提高农村医保参保率。支持这些说法的实证证据很多,周广肃等(2014)利用中国家庭追踪调查的数据发现社会资本能够减轻贫穷对健康带来的不利影响,可以被视为收入差距带来的负面影响的缓冲剂。黄伟等(2015)则发现社会资本对西部贫困地区农村老年人的健康有显著正面影响。其直接效应为0.638,而中介效应为0.108。尽管其中介效应要小于直接效应,但也足以证明社会资本能够通过直接或间接的方式来促进健康水平。江求川和张克中(2013)利用全国老年人面板调查数据发现宗教活动提升老年人社会资本,而后者又通过缓解孤独感提升健康水平。而朱荟(2015)也发现社会资本对心理健康具有直接、间接和中介三种作用路径。

尽管如此,也有许多研究认为社会资本与个人健康水平之间并不是简单线性关系。首先是难以控制的个体差异。从上文的分析看,社会资本影响健康水平的途径都是比较间接的。由于个体差异的存在,这些间接影响的强度甚至作用方向都可能不同。Nguyen等(2015)考察了社会资本对越南落后地区青少年艾滋病防治的影响。文章发现社会网络能够带来更全面、更正确的艾滋病防治知识,因此有利于减少艾滋病的发生。但对于某些青少年来说,相关知识的传播反而会激发更多的不良性行为。此外,Scheffler等(2007)指出社会资本对提高健康水平的作用只体现在中低收入群体上。薛新东(2015)则发现社会资本对城市居民以及男性中老年的健康有明显促进作用,但对农村居民和女性中老年的健康促进作用并不明显。而余慧等(2008)也指出社会资本可能增大了某些人的心理负担而不利于健康水平的提高。因此,如薛新东和刘国恩(2012)所言:社会资本对健康水平的改善可能存在显著的性别差异、年龄差异或是城乡差异。

其次,指标的选择会直接影响实证研究的结果。毫无疑问,社会资本是个多维度、多层次概念。Olsen和Dahl(2007)利用欧洲问卷调查的数据发现个人层面社会资本指标与健康水平正相关,但集体层面社会资本指标则与之无显著联系。此外,个人层面社会资本按照关系的亲疏远近又可以分为“强关系”和“弱关系”等不同类型。Bae(2015)的研究都指出以家庭纽带构成的强关系对健康水平不存在显著正面影响,甚至还可能存在负面影响。而Berry和Welsh(2010)也发现结构维度和认知维度的社会资本对澳大利亚居民健康水平存在不同的影响。与社会资本一样,健康水平也是一个多维度概念,存在众多测量指标。以往的研究考察了社会资本对“预期寿命”、“死亡率”、“艾滋病”、“癌症”、“肥胖”、“糖尿病”、“心血管病”、“自评健康水平”、“吸烟”、“喝酒”等众多健康指标的影响。通过一个系统性的综述研究,Kim等(2008)发现在以“自评健康水平”、“死亡率”、“预期寿命”为健康指标时,大多数文献都认同社会资本的积极作用。但当学者以“肥胖”和“心血管病”或“糖尿病”作为健康指标时,社会资本的作用变得不显著,甚至存在负面影响。而我国学者胡康(2012)也发现社会资本可能伴随着更高的喝酒频率。最后,某些健康指标与社会资本之间可能存在反向因果关系,从而产生内生性问题。例如健康状况较好、四肢健全的人有更多的精力参与社会交往;而疾病患者可能身体或心理上的压力较少参与社会活动。

综上所述,尽管社会资本与健康水平的关系被国内外学者进行了广泛的研究,但仍未得出一致的结论。社会资本对不同社会群体以及不同类型的健康指标会产生不同的作用。为解决这一问题,本文将使用不同的社会资本指标与不同的健康指标相结合,以充分分析社会资本对个人健康的影响;而以往文献大多倾向于使用一种健康指标。同时我们将样本进一步细分以考察社会资本对不同群体健康水平作用强度是否存在差异。在实证方法上,本文将使用多种计量模型以尽可能解决回归过程中存在的内生性和个体异质性问题。

三、模型、变量和数据描述

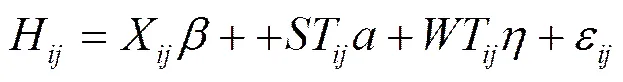

参照Folland(2013)的研究给出如下基础回归模型:

为健康水平指标,为影响健康水平的一系列控制变量,包括常见的收入、教育水平、性别等。与分别代表强关系网络和弱关系网络。本文使用的是中国综合社会调查数据(CGSS)。该数据始于2003年,是我国最早的综合性、连续性的学术问卷调查项目。该数据收集了全国各个省市的社会、社区、家庭以及个人层面的数据。该数据目前已被致力于研究中国社会状况的国内外学者广泛使用。本文使用了最新的2013年数据。

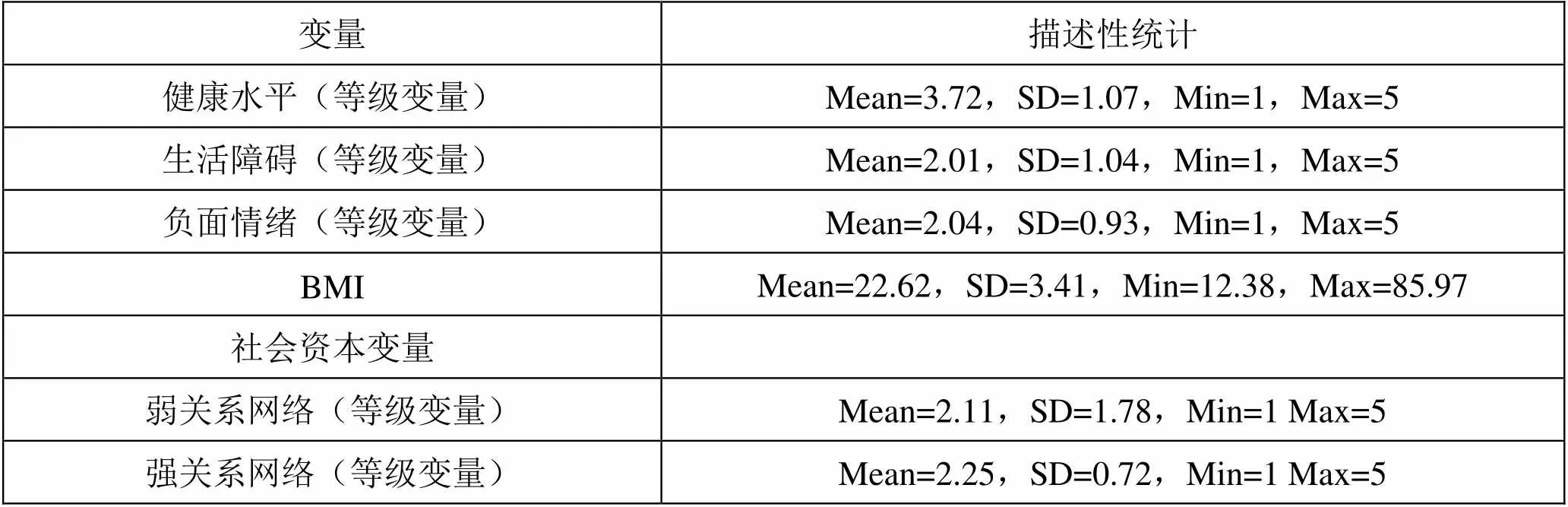

原始数据中一共包含超过10000个样本,删除掉部分包含缺失值的样本后只保留了5153个观测值。本文使用了四个测量不同维度健康水平的指标,包括“自评健康”、“生活障碍”、“负面情绪”、“身体质量指数(BMI)”。第一个指标是以往文献中最常见的健康指标,即受访者被要求对自身健康状况进行等级评定。备选答案包括“很健康”、“比较健康”、“比较不健康”、“很不健康”、“一般”等。第二个指标同样是等级变量;受访者根据由于健康问题对日常生活造成的不便程度进行评级,评分越高说明受健康问题影响越大。第三个指标测量的是受访者心理健康水平,即对过去一个月内感到抑郁或沮丧的频率进行评级。而BMI指数则是国际通用的健康指数。尽管CGSS没有直接给出该指标,但可以通过体重除以身高平方得出。一般而言,BMI指数在18-24之间属于正常,24-28之间属于过重,超过28则属于肥胖。肥胖则意味着罹患心脏病、高血压等疾病的可能性较大。各个变量的描述性统计如下:

表1 各变量描述性统计

变量描述性统计 控制变量 东部居民(东部=1 西部=0)东部样本=34% 居住类型(农村=1 城郊=2 城中=3)Mean=1.97,SD=0.87,Min=0,Max=1 个人年收入(单位:元)Mean=23857,SD=36817,Min=0,Max=1000000 医疗资源获取便利程度(等级变量)Mean=3.11 SD=0.97 Min=1 Max=4 性别(男性=1女性=0)男性样本=51% 年龄(单位:岁)Mean=49.24,SD=0.87,Min=18,Max=97 教育程度(等级变量)Mean=3.03,SD=1.24,Min=1,Max=5 家庭经济状况(等级变量)Mean=2.69,SD=0.68,Min=0,Max=1 家庭社会地位(等级变量)Mean=3.09,SD=1.81,Min=1,Max=10 婚姻状况(已婚=1 其他=0)已婚比重=79% 配偶状况(丧偶=1 其他=0)丧偶比重=10% 工具变量 本地居住(等级变量)Mean=2.54,SD=1.73,Min=1,Max=3 是否过小年(是=1 不是=0)是=62.1% 是否过圣诞(是=1 不是=0)是=12.9%

注:两分类变量直接输入比例,等级变量和连续变量都输出均值和方差。

本文用强关系连接和弱关系连接来测量个人社会资本。基于传统的社会资本理论,将与普通朋友的交流、聚会的频率作为弱关系连接,而将与不住在一起的亲戚的互动频率作为强关系连接。早期西方学者非常认同弱关系连接的积极作用,认为其弥补了信息不对称,因为能够给个体带来更多的帮助;但我国学者Bian等(2015)则认为强关系在中国的作用更大。这主要是因为传统文化对血缘、家族和亲情的重视。其他较常用的个人社会资本测量工具还包括Position generator、Name generator等;但CGSS2013数据并未包含这些内容。不过与他人的交往和互动活动是个人社会资本的主要来源,这点已经是学术界的共识。在一项考察社会资本与幸福感的研究中,张梁梁和杨俊(2015)也使用社交/串门频率来衡量社会资本,因此本文选用的指标也符合相关定义和内涵。除了上述核心变量外,本文还引入众多控制变量,包括年龄、个人收入、家庭收入、家庭社会等级、教育程度等。

本文选取的第一个工具变量是受访者在当地居住的时间。为计算方便将其转化为有序变量。如果受访者在当地城市居住时间小于10年记为1;10-18年记为2;一出生就在当地或居住时间超过18年记为3。以往研究也常常使用工具变量来考察社会资本对健康水平的影响。Brown 等(2010)使用了测量种族同质性的相关指标作为社会资本的工具变量。一般而言本地居民对外来人口比较缺乏认同感,因此区域内社会群体异质性较大不利于社会资本的培育。本文使用的工具变量与这两项研究有异曲同工之处。人口流动对社会资本的培育存在一定的影响,因为本地居住时间越长越容易积累关系网络;但是否搬家并不能显著影响健康水平。本文还使用了是否有过圣诞节和过小年的习惯作为工具变量。圣诞节团聚的对象多是普通朋友;而小年团聚的对象主要是家人和亲戚。因此这两个变量可以分别预测弱关系连接和强关系连接。之所以选择小年而不是春节或中秋主要是因为绝大多数中国人仍然有过这几个节日的习惯,因此并不适宜作为工具变量。Ronconi 等(2010)使用了居住地交通通达性作为社会资本的工具变量。他们的理由是交通是影响社会交往和社会资本的重要因素,但交通通达性并不会显著影响健康水平。在我们国家,交通通达性较低则意味着经济发展水平不高。这些地方的医疗和社会保障水平也不会太高,这又影响了居民的健康水平。Bjørnskov(2015)提议使用最冷月平均温度作为衡量社会资本的工具。理由是原始时期生存在温度越低的地区,越需要互惠合作来应对气候挑战,因此社会资本存量也会越丰富。但气候本身又是影响健康的重要因素,因此本文中并没有考虑这些变量。

四、实证分析

(一)社会网络对健康水平的影响:基础模型

自评健康水平、生活障碍以及心理健康属于类别变量,因此对应的是Ordered Logit模型。而对BMI指标本文使用的是分位数回归模型,这主要是因为BMI与健康之间并非是简单的线性关系。首先,BMI指数没有计算脂肪比例,所以一些练健身的人BMI指数也可能较高;而BMI指数过低虽然避免了高血压等疾病的风险,但也可能意味着营养不良。因此,以往许多研究BMI的学者都倾向于使用分位数模型(例如Ouyang 等,2015)。王小华等(2014)指出分位数回归的优势还包括消除奇异值的影响以及考虑自变量对不同分布区间上因变量影响的差异性等。

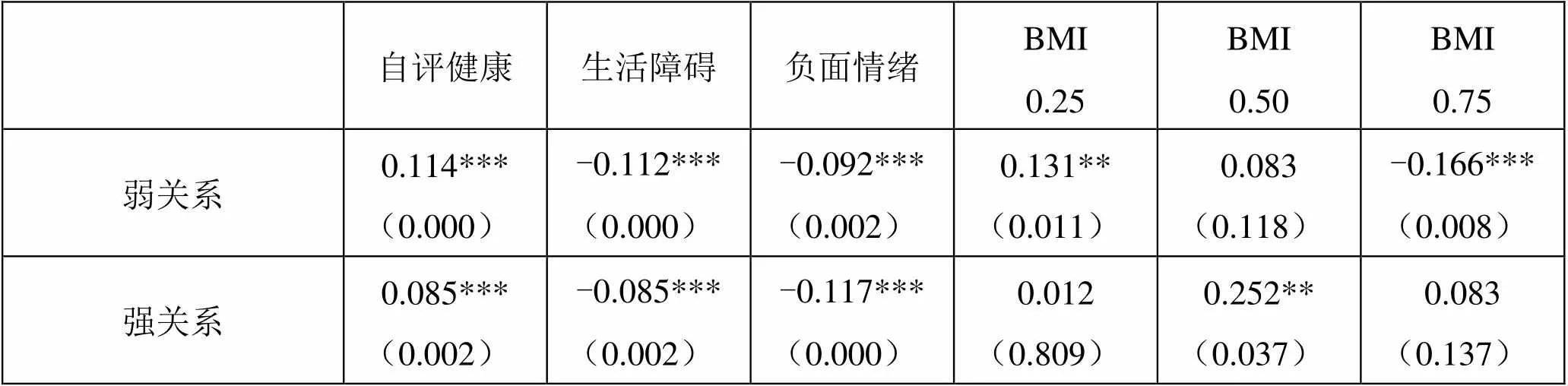

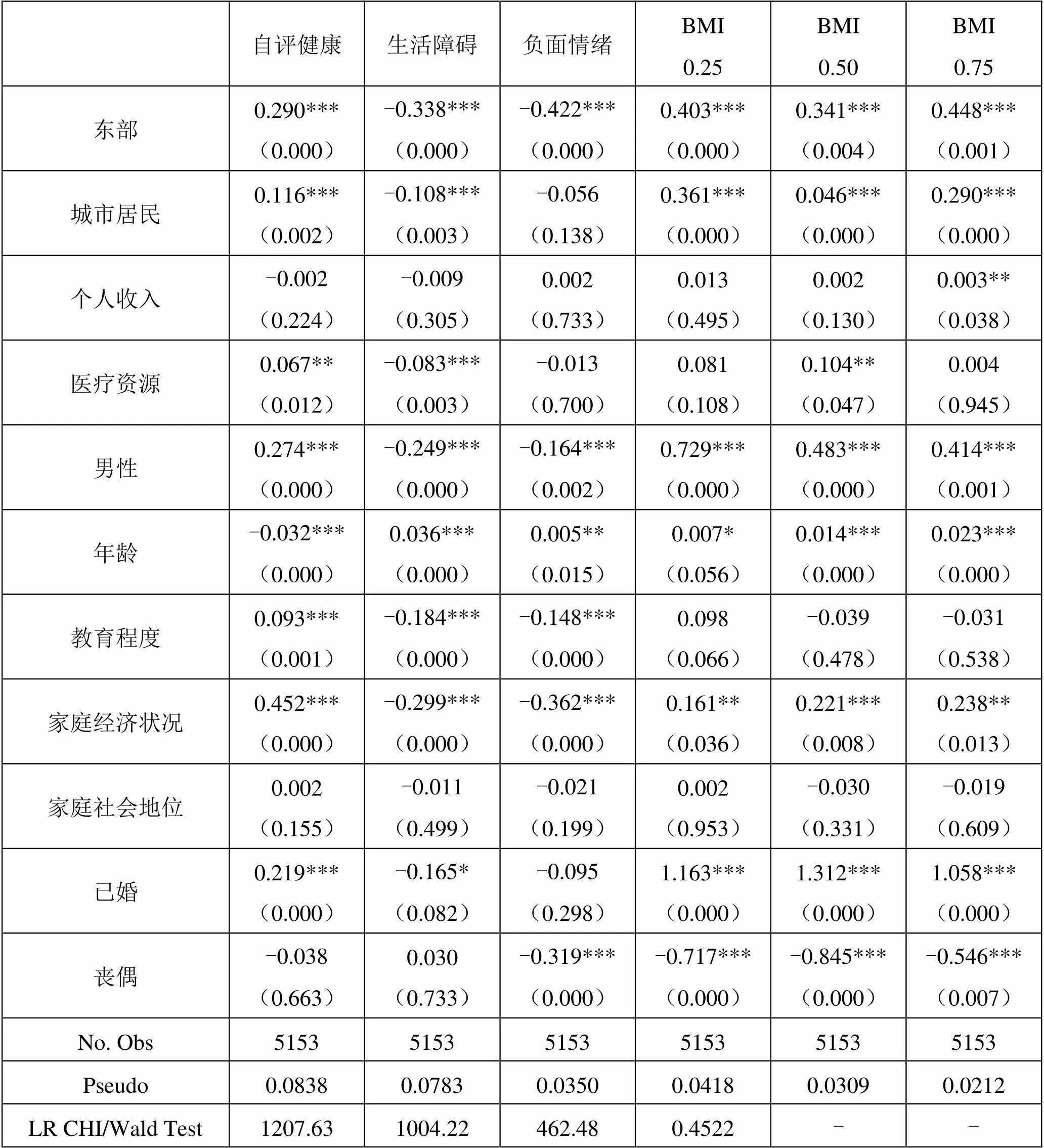

表2输出结果显示弱关系连接与强关系连接均对自评健康水平有正面作用,系数为0.114和0.085,且在1%水平内显著。说明弱关系连接与强关系连接每提高一个等级,相应的自评健康水平提高一个等级,概率为和。此外,教育水平较高、已婚人士、男性、城市居民的自评健康等级也较高。表2第二列结果显示社会资本有助于减少健康问题对日常生活造成的不利影响。年龄变量符号显著为正,说明年龄越大越容易因为健康问题影响日常生活,这符合现实情况。其他大部分变量符号为负且在不同水平上显著,说明这些都是有助于提高健康水平的。回归结果显示弱关系连接与强关系连接对负面情绪存在一定的抑制作用。而丧偶对个体心理健康会产生巨大冲击,这也与大量国内外文献得出的结论相一致(米峙,2012)。社会资本对BMI的影响十分复杂,弱关系对低分布区间(0.25分位)上样本的BMI指数有促进作用,但对高分布区间(0.75分位)上样本的BMI有抑制作用。这一结论与Richmond 等(2014)的结果类似,即社会资本在改善了偏瘦个体的营养状况的同时,又对于偏胖个体的体重有一定抑制作用。强关系网络则增加BMI处于正常水平的个体脂肪含量。在不考虑内生性的情况下,社会资本对个人健康存在积极作用是比较明显的。

表2 Logit模型与分位数回归结果

自评健康生活障碍负面情绪BMI0.25BMI0.50BMI0.75 东部0.290***(0.000)-0.338***(0.000)-0.422***(0.000)0.403***(0.000)0.341***(0.004)0.448***(0.001) 城市居民0.116***(0.002)-0.108***(0.003)-0.056(0.138)0.361***(0.000)0.046***(0.000)0.290***(0.000) 个人收入-0.002(0.224)-0.009(0.305)0.002(0.733)0.013(0.495)0.002(0.130)0.003**(0.038) 医疗资源0.067**(0.012)-0.083***(0.003)-0.013(0.700)0.081(0.108)0.104**(0.047)0.004(0.945) 男性0.274***(0.000)-0.249***(0.000)-0.164***(0.002)0.729***(0.000)0.483***(0.000)0.414***(0.001) 年龄-0.032***(0.000)0.036***(0.000)0.005**(0.015)0.007*(0.056)0.014***(0.000)0.023***(0.000) 教育程度0.093***(0.001)-0.184***(0.000)-0.148***(0.000)0.098(0.066)-0.039(0.478)-0.031(0.538) 家庭经济状况0.452***(0.000)-0.299***(0.000)-0.362***(0.000)0.161**(0.036)0.221***(0.008)0.238**(0.013) 家庭社会地位0.002(0.155)-0.011(0.499)-0.021(0.199)0.002(0.953)-0.030(0.331)-0.019(0.609) 已婚0.219***(0.000)-0.165*(0.082)-0.095(0.298)1.163***(0.000)1.312***(0.000)1.058***(0.000) 丧偶-0.038(0.663)0.030(0.733)-0.319***(0.000)-0.717***(0.000)-0.845***(0.000)-0.546***(0.007) No. Obs515351535153515351535153 Pseudo0.08380.07830.03500.04180.03090.0212 LR CHI/Wald Test1207.631004.22462.480.4522--

注:小括号内为P值,“*”“**”“***”分别代表10%,5%,1%的显著水平(下同)。

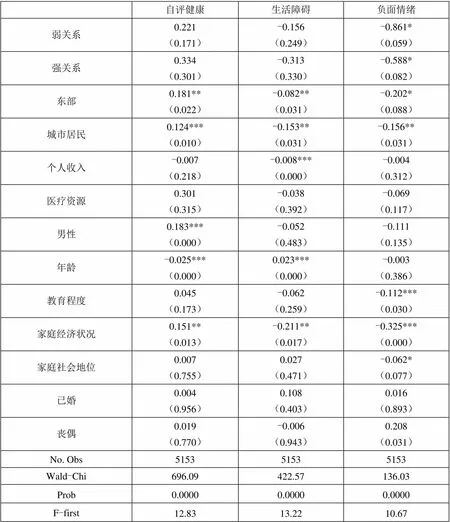

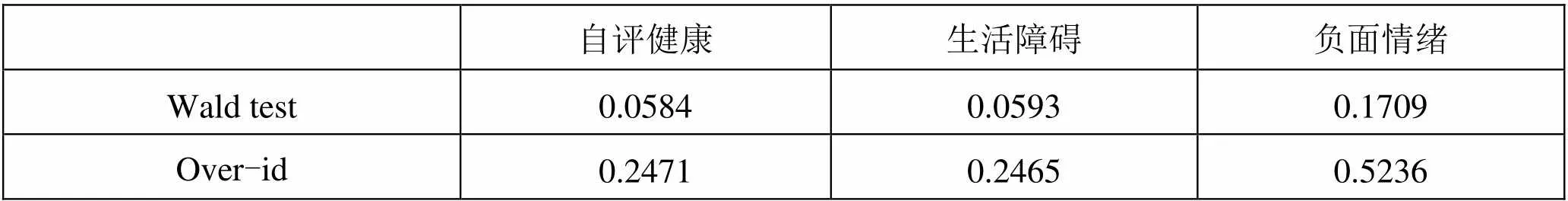

(二)社会网络对健康水平的影响:工具变量

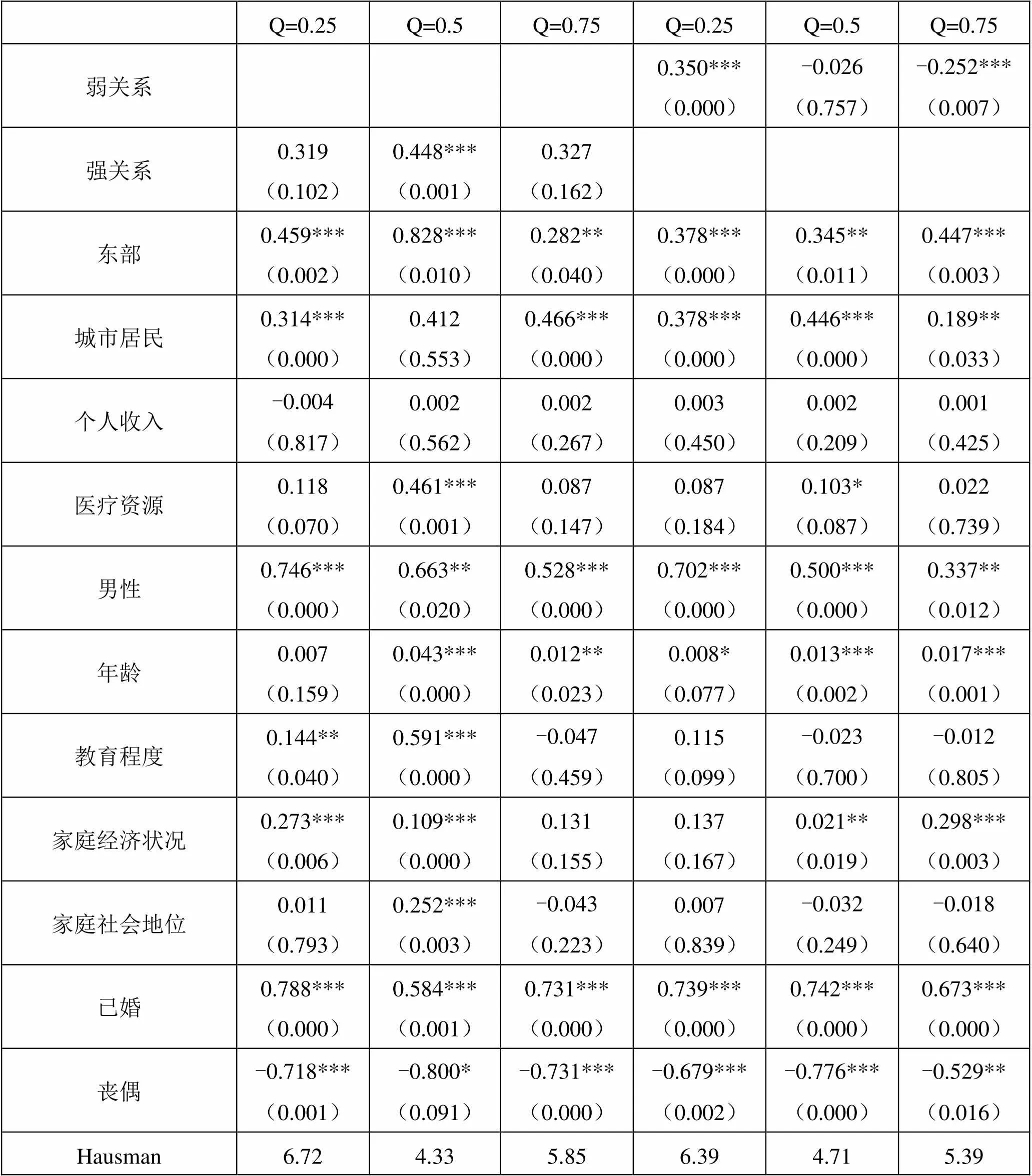

表3和表4输出了使用工具变量法时的实证结果。表3使用工具变量预测自评健康、生活障碍以及负面情绪;而表4则是使用工具变量预测BMI指数。如前所述,本文一共使用了三个工具变量来预测两个内生变量。其中本地居住对弱关系的影响不显著,而圣诞节对强关系影响不显著,但工具变量总体是有效的,第一阶段F统计量大于10,符合rule of thumbs原则。而Amemiya-Lee-Newey过度识别检验也指出模型不存在过度识别问题。结果表明不论强关系还是弱关系对提高自评健康水平以及减少病痛对日常生活的负面影响都变得不再显著。而强关系和弱关系仅在10%水平内对负面情绪有抑制作用。Wald 内生性检验表明社会资本变量与自评健康以及生活障碍之间存在内生性,因此回归结果当以工具变量方法为准。而社会资本与负面情绪之间似乎并没有显著内生性。这意味着相比于心理因素,身体健康更有可能制约个体的社会资本积累。表4结果表明工具变量方法下的分位数回归与普通分位数回归并没有显著区别。弱关系连接增加了低BMI分布区间样本的体重,同时也减少了高BMI分布区间的样本体重。强关系连接仅对在中位数分布区间上样本的BMI值有促进作用。Hausman检验指出工具变量没有对回归结果造成显著差异,因此应当接受普通分位数模型。

表3 工具变量下社会网络与健康水平回归结果

自评健康生活障碍负面情绪 Wald test0.05840.05930.1709 Over-id0.24710.24650.5236

注:三个工具变量中。本地居住在预测弱关系时不显著,P=0.127;圣诞节对预测强关系时不显著,P=0.925

表4 工具变量下社会网络与BMI回归结果

注:目前没有官方公布的工具变量分位数回归程序,本文使用的是密歇根大学学者自行开发的程序。在每次回归中仅能测算一个内生变量。相关程序介绍链接如下:https://msu.edu/~kwakdo/ivqreg.pdf。

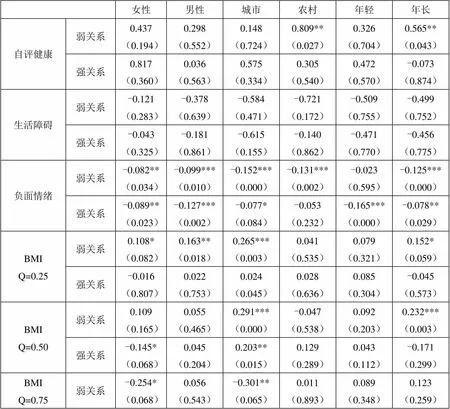

(三)社会资本对健康水平的影响:样本细分

本节考察社会资本对个人健康的影响是否存在性别差异、年龄差异和城乡差异。参考中国健康与养老追踪调查的方法,将45岁以上样本定义为中老年,44岁以下样本定义为青壮年。鉴于篇幅限制,本节不再对比普通回归与工具变量回归的区别。对于自评健康和生活障碍输出工具变量结果,而对于负面情绪和BMI输出常规回归结果。表5显示在考虑了内生性之后,弱关系连接对农村居民和老年人群体的自评健康水平有提升作用;这印证了周广肃等(2014)的观点,即社会资本对传统弱势群体能够提供更多的帮助。强关系连接则与健康水平无显著关联,这也充分揭示了不同类型社会资本对个人健康作用的差异性。社会资本与健康的关系更多的体现在BMI和心理健康层面。不论是强关系网络还是弱关系网络对男性样本、女性样本、城市样本和老年样本的负面情绪都有显著抑制作用。弱关系网络和强关系网络有助于抑制高BMI分布区间上样本的体重,这尤其体现在女性个体和城市居民上。这意味着社会资本有助于养成良好的饮食习惯,使个体倾向于保持适度的身材。对于BMI值处于低分位水平上的男性、女性以及老年样本,弱关系连接还有改善其营养状况的作用。

表5 基于工具变量法分样本回归结果

女性男性城市农村年轻年长 BMI Q=0.75强关系-0.235*(0.074)0.067(0.479)-0.278**(0.035)0.095(0.221)-0.152*(0.073)-0.084(0.325)

注:由于篇幅限制,仅输出社会资本变量回归结果。控制变量的设置与之前回归保持一致。

(四)社会资本对健康水平的影响:控制个体异质性

截面样本往往还存在个体异质性问题使得回归结果出现偏差。通常依靠面板固定效应模型能够解决遗漏变量问题,但CGSS并不是一项追踪调查,因而无法运用面板分析。不过可以使用Ranked Ordered Logit模型来解决这一问题。其原理是在回归中添加一个group约束条件,将不同的观测值归为不同的group。不同group之间的观测值可能存在明显的个体差异,但group内部观测值差异较小。这就相当于为模型增加了一个固定效应。模型中将受访者按照所在的街道/乡/镇进行聚类;即假定同一区域居民的健康状况受相同外部环境的影响,但不同社区居民健康水平存在系统性差异。由于篇幅限制,也仅在表6中输出社会资本变量的回归结果,但回归时使用的控制变量与之前保持一致。表6指出社会资本变量对健康指标的影响并不十分显著,同时对不同的社会群体存在明显的差异性。例如弱关系连接有助于缓解男性受访者的负面情绪,但对女性样本的作用不显著。强关系连接提高了城市地区自评健康水平,但对农村样本并无明显影响。但总体而言,弱关系连接的作用要大于强关系连接。

注:分位数回归本身就包含聚类效应,因此就不在本节中进行实证了。另外该模型无法同时解决内生性和个体异质性问题。

五、结论与建议

基于中国综合社会调查数据,本文考察了社会资本与个人健康之间的关系。文章使用了两个社会资本指标以及多个健康指标,并结合多种计量模型以解决可能存在的内生性和个体异质性问题。在基础回归阶段,强关系连接和弱关系连接对各个健康指标均有显著作用。但考虑了内生性和个体差异性问题后,社会资本的作用大大降低了。通过样本细分,本文进一步发现社会资本对不同社会群体健康状况有不同影响。考虑个体异质性问题时,强关系连接提升了城市居民健康水平,但对农村居民作用不大。而工具变量法下弱关系连接对老年人和农村居民健康水平有促进作用。而社会资本对个体体重改善的作用也主要集中在女性和城市样本上。总体而言,社会资本对个人健康水平的促进作用不如理论预期的那么显著,而弱关系连接积极作用要大于强关系连接。

本文的结果证实了薛新东和刘国恩(2012)关于社会资本对不同社会群体的健康存在差异性影响这一观点。在此基础上我们进一步发现这种差异性还体现在不同类型的社会资本和健康指标上。而以往的研究大多只使用单个健康指标和单一维度的社会资本指标。就理论层面而言,我们并不主张将社会资本简单的理解为“人脉关系”。如果社会资本促进个体健康水平的方式是通过关系网络挤占优质的医疗资源,那其实属于一种“特权主义”,必定以牺牲社会公平为代价。这也是为什么许多研究都提及了社会资本的“阴暗面”。对于社会资本的理解,还是应当以强调互惠互利的价值观为主。就政策层面而言,政府可以加强社区建设来培育社会资本,进而提升居民健康水平。2009年新医改方案实施以来,我国政府对基层医疗机构投入大量资金,极大的改善了社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生室的服务质量和服务功能。因此目前可以依托基层医疗机构,积极开展医疗互助活动,并引导和鼓励各类公益性组织发展慈善医疗救助。即便基层医疗机构无法覆盖重大疾病,但仍然可以承担宣传医疗政策,推广健康资讯、提供配套服务的功能;以此来提升居民健康水平和健康意识。当然,在政策实施过程中还应当充分意识到所存在差异性。例如在城市地区应当重视强连接的作用,而对农村居民要重视弱连接等。

作为一项实证研究,本文还存在一些局限性。首先,社会资本的测量一直是学术界悬而未解的难题。本文的两个指标可能无法涵盖社会资本的所有层面。其次,文章仅使用了一个客观健康指标,这可能存在一定的测量误差。许多受访者可能并不真正了解自身的健康状况,因而给出了错误的评估。最后,由于篇幅限制,本文也仅探讨了社会资本与健康水平的直接因果关联,对于可能存在的间接因果关系还没有进行深入的讨论。以后的研究还需要在这些进行更多的探索。

1. 鲍常勇:《社会资本理论框架下的人口健康研究》[J],《人口研究》2009年第2期。

2. 胡康:《社会资本对城乡居民健康的影响》[J],《云南民族大学学报:哲学社会科学版》2012年第5期。

3. 黄伟伟、陆迁、赵敏娟:《社会资本对西部贫困地区农村老年人健康质量的影响路径--基于联立方程模型的中介效应检验》[J],《人口与经济》2015年第5期。

4. 江求川、张克中:《宗教信仰影响老年人健康吗?》[J],《世界经济文汇》2013年第5期。

5. 卢诅汛:《社会资本及其卫生保健功能》[J],《医学与社会》2000年第13期。

6. 米峙:国外丧偶事件对丧偶人群健康影响的研究现状[J],《中国健康教育》2012年第3期。

7. 孙顺根、凌云:《社会资本在健康管理中的理论效应与实现途径》[J],《浙江中医药大学学报》2006年第30期。

8. 王小华、温涛、王定祥:《县域农村金融抑制与农民收入内部不平等》[J],《经济科学》2014年第2期。

9. 薛新东、刘国恩:《社会资本决定健康状况吗——来自中国健康与养老追踪调查的证据》[J],《财贸经济》2012年第8期。

10. 薛新东:《社会资本与国民健康政策》[J],《财政研究》2015年第11期。

11. 余慧、黄荣贵、桂勇:《社会资本对城市居民心理健康的影响:一项多层线性模型分析》[J],《世界经济文汇》2008年第6期。

12. 张梁梁、杨俊:《社会资本与居民幸福感:基于中国式分权的视角》[J],《经济科学》2015年第6期.

13. 周广肃、申广军、樊纲:《收入差距、社会资本与健康水平冰——基于中国家庭追踪调查(CFPS)的实证分析》[J],《管理世界》2014年第7期。

14. 朱荟:《社会资本与心理健康:因果方向检定和作用路径构建》[J],《人口与发展》2015年第6期。

15. Bae, J., 2015, “The Impact of Social Capital on Men's Mental Health from the Perspective of Social Support Theory”[J],, Vol.24, No.1: 65-77.

16. Berry, H., and Welsh, J., 2010, “Social Capital and Health in Australia: An Overview from the Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey” [J]., Vol.70,No.4: 588-596.

17. Bian, Y., Xianbi H., and Lei, Z., 2015, “Information and Favoritism: The Network Effect on Wage Income in China” [J], Social Networks,Vol.40:129-138.

18. Bjørnskov, C., and Méon, P.G., 2015, “The Productivity of Trust”., Vol.70: 317-331.

19. Brown, T.T., Colla, C.H., and Scheffler, R.M., 2011, “Does Community-level Social Capital Affect Smoking Behavior? An Instrumental Variables Approach” [D].Working paper presented at the 3rd Workshop of the Global Network on Social Capital and Health (Oslo, September 2010).

20. Eriksson, M., 2011, “Social Capital and Health Implications for Health Promotion” [R]. Global Health Action.

21. Folland, S., Rocco, L., and Scheffler, R, 2013, The Economics of Social Capital and Health: A Conceptual and Empirical Roadmap[M]. World Scientific Publishing.

22. Kim, D., Subramanian, S.V. and Kawachi, I., 2008, Social Capital and Health[M], Springer.

23. Nguyen, H., Shiu, C. and Peters, C, 2015, “The Relationship between Vietnamese Youths’ Access to Health Information and Positive Social Capital with Their Level of HIV Knowledge: Results from a National Survey” [J]., Vol.31, No.1:1-10

24. Olsen, K., and Dahl, S., 2007, “Health Differences between European Countries” [J]., Vol.64,No.8: 1665-1678.

25. Ouyang, Y., Wang, H., and Su, C. 2015, “Use of Quantile Regression to Investigate Changes in the Body Mass Index Distribution of Chinese Adults Aged 18–60 Years: A Longitudinal Study” [J]., Vol.15, No.1:1-10

26. Ronconi, L., Tbrown, T. and Mscheffler, R., 2012, “Social Capital and Self-rated Health in Argentina” [J]., Vol.21, No.2: 201-208.

27. Scheffler, M.R., Tbrown, T., Kingrice, J. 2007, “The Role of Social Capital in Reducing Non-specific Psychological Distress: The Importance of Controlling for Omitted Variable Bias” [J]., Vol.65, No.4: 842-854.

28. Schultz, T.P, 1999, “Health and Schooling Investments in Africa”[J]., Vol.13, No.3:67-68.

(G)

*本文受国家自然科学基金面上项目“博弈视域下农民工市民化诱导机理研究”(71373215)资助。